文革·样板戏文本的异域认知范式探究

祝克懿

(复旦大学,上海 200433)

文革·样板戏文本的异域认知范式探究

祝克懿

(复旦大学,上海200433)

“样板戏”是中国戏曲史上的独特文化样式,其文本映射了“文革”十年的艺术与意识形态。作为“文革”研究的重要论题,“样板戏”研究在中国已成为一门显学。但哈佛大学图书馆的文献显示:西方学者虽然认可“样板戏”特殊的历史时代性,并未像中国学者那样密切关注“样板戏现象”引发的“意识形态论”或“艺术价值论”两方面的思想交锋,只视“样板戏”为与地方戏曲、话剧、歌剧共处相安统一体中的一种艺术类型;只视“样板戏”研究为“文革”研究的一个有机组成部分,为戏曲研究历史纵轴上的一个重要环节。而虚拟空间中异域学者的研究结论也为一种有力的证据。

“文革” ;“样板戏”文本 ; 收藏范式 ; 评论范式 ; 异域认知范式;艺术价值;社会文化功能

“文革”对当代中国社会政治、历史、文化、心理有着勿庸置疑的强烈触动和深重影响,“文革”其时,各种社会现象无不打上“文革”烙印。“文革”的经典文艺样态—“样板戏”亦如此。

为了从更开阔的视野、以更多元的思维来审视“样板戏”这个凝聚着多种复杂元素的对象,我们选取了异域这个独特的认知视角,以“文革”研究为前提,主体考察美国哈佛大学图书馆物理空间中文革“样板戏”多模态文本的生存样态,辅以对异域虚拟空间中“样板戏”研究电子文本的解读,以期推导出有多元解读的结论。

一、“文革”史料的异域认知范式

由于各种原因,我国的“文革”史料尚未全部开放,加之研究方法、集体情感记忆等因素,“文革”研究的基本情形是:“文革”发生在中国,“文革学”在海外。

现有资料显示:美国哈佛大学“威德纳图书馆”“费正清研究中心”“燕京图书馆”、美国密歇根大学“安娜堡中国研究中心”、德国海德堡大学“中国研究电子档案馆DACHS”(Digital Archive of Chinese Studies)等机构都收藏了大量的“文革”史料,当然我国的香港中文大学、台湾地区的台北“当代中国研究所”等也有收集一部分的文革史料。

美国哈佛大学作为东亚研究的先锋,世界研究中国问题的重镇和中心,是域外“文革”史料收藏的主要集散地,并成就了一批世界级的文史研究专家:有史学大宗师费正清,有被誉为中国文史研究“祭酒”的史华慈,有游刃有余同时驾驭中日两种文化的中国研究专家傅高义,有研究文化大革命史的头号学者麦克法夸尔,有世界华文文学研究首席学者王德威、有“中国问题专家”江忆恩等。图书馆更有丰富的关于中国研究的史料和藏书,仅“文化大革命”的子目录下显示就有涵盖1966-2015年的丰富馆藏。

从收集储存方式看,哈佛大学对“文革”原始材料的收藏以纸质的图书资料为主,也收集“文革”后史料汇集和研究成果制作成的录相带、光盘等。收集途径主要通过购买和赠送。

从收集内容和选择倾向看,主要关注有历史价值和学术价值的“文革”史料、“样板戏”研究材料,以客观中立的态度全力收录,虽受信息来源、人力、经费、收藏空间等的限制,凡属重要史料,也尽力做到周全。例如:

1)《人民日报》(1949—1966)。

2)《江青文选》,新湖大革命委员会,1967年12月。

3)《周恩来总理和江青同志重要讲话》,北京:人民出版社,1968年。

4)《江青同志论文艺革命》,昆明印,1969年8月。

5)《江青关于文化大革命的演讲集》,澳门:天山出版社,1971年。

6)《江青同志谈文艺》,山西省教师进修学院、山西省青年广播学校,1968年10月。

7)《江青同志论文艺》,“文革”期间编印本。

上述文献的收藏完全取决于其历史价值。在中国众多报刊中只选取收藏《人民日报》。2-7都是同一个专题的材料,但不避重复地收藏,甚至连没有出版单位、出版时间不详,可靠性待考的材料也不嫌弃,如7)。

从整理方式类型看,文献采取的收藏范式是:

1.原始文献实录转述

实录转述范式是原始文献以原生态面貌展示在图书馆,只附着图书馆的标目作为转述标记的范式。原始文献选取有历史价值的“文革”史料和有学术价值的“文革”形态研究、“样板戏”现象研究。转述范式为:文献被选取,进入图书馆编目系统,以原生态面貌陈列在图书馆书库、书架等实际物理空间,附上原书名/文章标题/媒体名、版权信息、图书馆标目方式等副文本,相关信息添加进目录册、图书卡片和电脑系统目录等实体或虚拟空间系统。以书本和光盘两种模态保存的“文革”文献实录转述+标目为例:

8)[美]加州洛杉矶分校宋永毅主编《中国文化大革命文库》,香港中文大学出版社,2002、2006年版。

9)[美]加州洛杉矶分校宋永毅主编,美国《中国文化大革命文库光盘》编委会编纂《中国文化大革命文库光盘》,香港:香港中文大学中国研究服务中心制作及出版,2002、2006年。

这套史料辑录覆盖了1960-1988年“文革”公开的几乎所有有关“文革”的文献,包括“样板戏”的文献资料,史实价值功莫大焉。从各分题内容设置的覆盖面不难看出异域学者对“文革”历史事件的重视关注。全书由七个部分组成:

第一部分:有关文革的中央文件、指示、公报汇编(1960-1988)。在前言中,编者说明到:除了舆论宣传正式发布的文件,这部分还收录了或公开或“内部出版”的“一系列否定文革或有关文革研究政策的中央文件。鉴于这些文件对于了解文革的真相和中共对文革的态度极为有益,编者也把它们作为文革文件的一个有机的组成部分。”“收集在这里的近千份中共的文件、指示、公报等材料,大部分来自文革中群众组织的出版物和文革后中共的公开或内部的出版物。有些文件尽管出自小报、传单,但编者都经过仔细的校勘订正,以免以讹传讹。其中很小一部分,是各地省市级的党组织或革命委员会的文件。因为这些文件在文革中曾广为流传,起过某种全国性的指导作用,我们也在此一并收录。”

第二部分:毛泽东关于文化大革命的讲话、指示和文章(1960-1976)

第三部分:林彪关于文化大革命的讲话、指示和文章(1964-1971)

第四部分:中共首长关于文化大革命的讲话和指示(1966-1983)

第五部分:有关文化大革命的重要报刊社论文章(1965-1976)

第六部分:文化大革命中红卫兵、群众运动重要文献(1966-1969)

第七部分:文化大革命中的异端思潮重要文献(1966-1974)

这套重要文献的主编宋永毅(笔名肖潇)是上海师大毕业的浙江人,除此史料大荟萃,他还于1997年出版了《文化大革命和它的异端思潮》(香港九龙:田园书屋),2007年主编了《文化大革命:历史真相和集体记忆》(香港九龙:田园书屋),研究工作始终围绕着“文革”这样一个主题。

再以费正清研究中心的“文革”史料实录转述范式为例:

我们构拟:“文革”图书资料从中国或他地的印刷厂、书店通过物理空间的延伸路径,位移至美国哈佛大学费正清东亚研究中心图书馆时,就顺序归入该馆“现代中国”研究主题总目录下的子目录。“1974年开始直到1992年,这里的文献按主题分为五十个大类,并按照年代顺序摆放。”该中心“文革”图书资料的收藏属域外之首,其学术发展史已有学者薜龙著《哈佛大学费正清中心50年史(1955-2005)》全面描写评述。该书系统展示了费正清中心的重要历史事件、知名学者、权威著作带来的丰富图书收藏。二十世纪六十年代中期,中心图书馆的收藏作了调整,主要为学者提供1949年以后关于中国的研究资料。藏书包括了“从1950年至1977年的全套由美国驻香港总领事馆编辑的对中国大陆报刊杂志的选译;有自1955年始的中国广播稿的英文版,由美国政府联邦调查局国外广播信息服务中心(FBIS)翻译;有美国政府联合出版研究服务中心(JPRS)有关中国的英译资料书系;也有1960年起的由英国广播公司(BBC)翻译的中国广播稿英文版(世界广播摘要系列(SWB,Summary of World Broadcasts))。此外,还有大量有关中国领导人活动的文献,由香港的大学服务中心(Universities Service Centre)编辑。”“此外,还有浩如烟海的各种报告、未出版的手稿、会议论文、游记、论文、地理资料和传记资料等等。这些非正式的文献是学者们研究当代中国的重要资料。”几十年的发展,至“2005年,图书馆的馆藏文献达到了三万种,超过一半是中文的。对研究当代中国的学者来说,这是世界上最有价值的收藏之一”。当然,“文革”史料包括“样板戏”史料也罗列其中。不仅仅是费正清研究中心有丰富且珍贵的“文革”史料,哈佛大学燕京图书馆馆长郑炯文2014年8月28日在复旦大学做学术报告并接受澎湃新闻记者采访时也谈到:前任吴文津做馆长时正逢“文革”时期,当时美国中央情报局收集了一批红卫兵小报,交给了“美国研究图书馆协会”的中国研究资料中心,燕京图书馆从这个渠道分三批买进了红卫兵小报的复印件。而这些可能是国内都不曾有的“文革”史料,现被燕京图书馆以实录转述范式保存。

2.副文本信息代码化

“副文本”这个概念的运用,参考了法国学者热拉尔·热耐特关于“副文本”的界定。我们这里所言“副文本”主要指文献进入图书馆系统后被附加的属于编目系统的附属成分。

哈佛大学文献资料系统的符号化由图书馆系统的编目体制作为认知参考框架实现。文献资料进入图书馆编目系统这个认知空间后,主文本与副文本的信息内容被一套专门的语言文字、数码、符号所编排、简化和替代,生成另外的供收藏查询的认知系统。这是图书馆归类整理文献,以利于收藏发布信息的必要工作程序及其流转方式,生成的是一种既忠实原作,又有很高的抽象程度,使用简易的收藏系统。在这种系统中,文献在编目系统中再现时,文献物象已经符号化,转换为在符号空间中分层传达文献的文本信息。如:

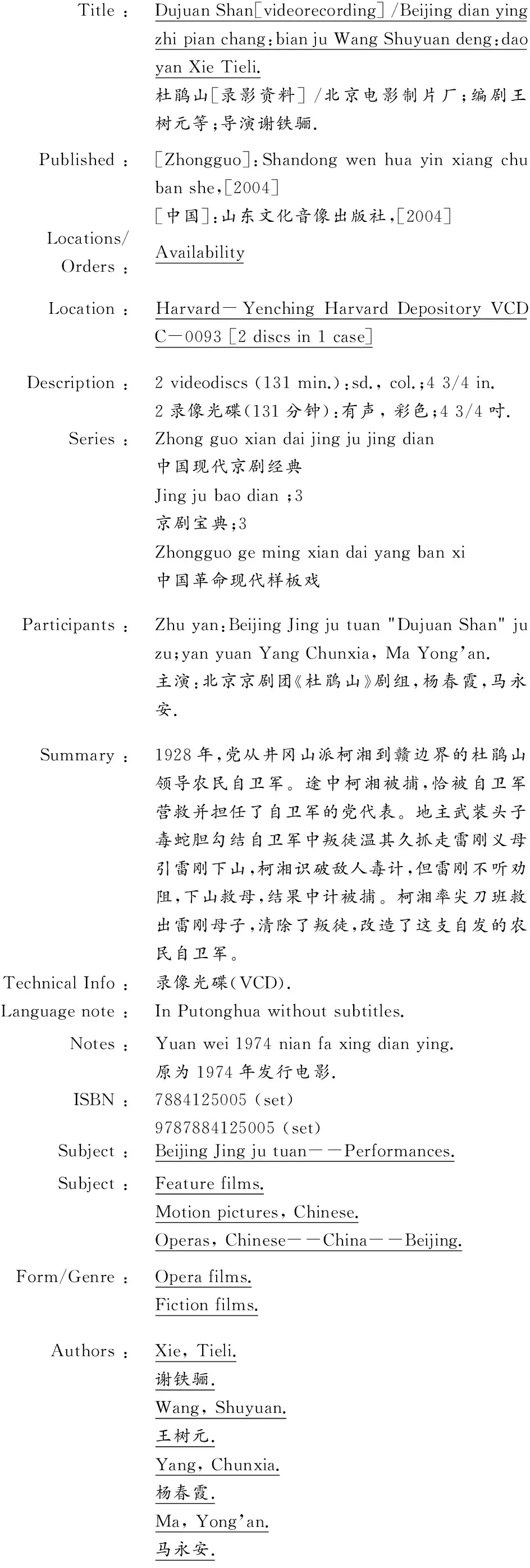

Title:DujuanShan[videorecording]/Beijingdianyingzhipianchang:bianjuWangShuyuandeng:daoyanXieTieli.杜鹃山[录影资料]/北京电影制片厂;编剧王树元等;导演谢铁骊.Published:[Zhongguo]:Shandongwenhuayinxiangchubanshe,[2004][中国]:山东文化音像出版社,[2004]Locations/Orders:AvailabilityLocation:Harvard-YenchingHarvardDepositoryVCDC-0093[2discsin1case]Description:2videodiscs(131min.):sd.,col.;43/4in.2录像光碟(131分钟):有声,彩色;43/4吋.Series:Zhongguoxiandaijingjujingdian中国现代京剧经典Jingjubaodian;3京剧宝典;3Zhongguogemingxiandaiyangbanxi中国革命现代样板戏Participants:Zhuyan:BeijingJingjutuan"DujuanShan"juzu;yanyuanYangChunxia,MaYong’an.主演:北京京剧团《杜鵑山》剧组,杨春霞,马永安.Summary:1928年,党从井冈山派柯湘到赣边界的杜鹃山领导农民自卫军。途中柯湘被捕,恰被自卫军营救并担任了自卫军的党代表。地主武装头子毒蛇胆勾结自卫军中叛徒温其久抓走雷刚义母引雷刚下山,柯湘识破敌人毒计,但雷刚不听劝阻,下山救母,结果中计被捕。柯湘率尖刀班救出雷刚母子,清除了叛徒,改造了这支自发的农民自卫军。TechnicalInfo:录像光碟(VCD).Languagenote:InPutonghuawithoutsubtitles.Notes:Yuanwei1974nianfaxingdianying.原为1974年发行电影.ISBN:7884125005(set)9787884125005(set)Subject:BeijingJingjutuan--Performances.Subject:Featurefilms.Motionpictures,Chinese.Operas,Chinese--China--Beijing.Form/Genre:Operafilms.Fictionfilms.Authors:Xie,Tieli.谢铁骊.Wang,Shuyuan.王树元.Yang,Chunxia.杨春霞.Ma,Yong’an.马永安.

Authors:Beijingdianyingzhipianchang.北京电影制片厂.BeijingJingjutuan."DujuanShan"juzu.北京京剧团《杜鹃山》剧组.Shandongwenhuayinxiangchubanshe.山东文化音像出版社.Title:Pianmingqianti:XiandaiJingju片名前题:现代京剧OtherTitles:ZhongguoxiandaiJingjujingdian.中国现代京剧经典.Jingjubaodian;3.京剧宝典;3.Zhongguogemingxiandaiyangbanxi.中国革命现代样板戏.HOLLISNumber:010067905

图1样板戏《杜鹃山》录相资料的副文本系统

图1为《杜鹃山》录相资料在符号化的图书馆系统编目,左栏是名目,右栏为具体内容。在以汉语文字、汉语拚音和英语文字及图书专门符号数字编排而成的系统文档中,三种表意体系的符号系统地融为一体,充分体现了全球化背景下学术交流广泛深入的异域特征。在这种系统中,《杜鹃山》的多模态已经符号化了,比如,用Title 作为代码代替了主文本“杜鹃山”;用Technical Info和VCD表示录像光碟;用字母ISBN和数字“7884125005”代表出版书号信息;用HOLLIS Number和数字“010067905”标示了录像光盘“杜鹃山”在威德纳图书馆中的系列号和存放位置;用加粗方式显示某个字词是关键字词。而读者正是通过这些系统信息对位阅读,查阅到实录转述方式保存的文本。

二、“样板戏”文本的异域收藏范式

“样板戏”是中国戏曲史上“文革”时期出现的独特文化样式。“文革”结束数十年,“样板戏”文本集合以不同的生存样态在各大图书馆留存。而由不同的社会文化语境和收藏主体不同的认知范式所决定,不同图书馆对“文革·样板戏”主题文献的收藏显现出不同的文本集合范式和构成特征。在哈佛大学的物理空间中“样板戏”文献主体为文字文本,也有音响、图像等多模态文本。

图书馆收藏图书是一种社会文化行为,采集收藏图书行为的动机直接联系到社会影响因素,也关乎采集者对图书所体现的价值认定。哈佛大学图书馆的收藏标准无疑是图书自身构成具备的历史价值和学术价值。由此标准所决定,哈佛大学图书资料人员的图书收藏目标应该是:以专业的眼光、客观的态度保存历史资料、传播信息、推动学术创新。由此推导,其采集收藏的话语行为是一种典型高度忠诚的转述行为,即不带有个人主观评价色彩的转述行为。综观哈佛大学图书馆的“样板戏”文献集合可知,在与中国有一定时空疏离的语境下,图书资料人员作为转述主体的认知范式是宏观调控的、自觉理性的、有计划、有策略的。表现在文献的收集范围、获取方式、具体文本的选取等方面首先考虑历史价值、学术价值,兼及管理经费、储存空间等要素。在物理空间是这样,在电子虚拟空间也如此。即使是“文革”类重大选题要考虑全面详尽,但也有选择性。我们2016年1月25日以“样板戏”为关键词,进入Harvard Library Portal,查询结果为1156条;进入复旦大学图书馆馆藏目录,得到结果67条;进入中国知网,得到结果174条;进入百度,得到结果42600条。显而易见,即使是在虚拟空间,哈佛图书馆也是有选择性,注意了全面与重点的有机结合。

从社会行为本质属性看,图书馆收藏图书资料是一种从历时纵向和共时平面转述话语的特殊言语行为,转述对象为进入图书馆的文献文本。文本收藏范式有:

(一)转述行为范式

图书馆收藏这种转述行为涉及到转述者的转述动因:a)根据社会和图书馆的需求对转述对象的史料价值进行认定;b)鉴定史料反映史实的量和质;c)经费、人力、空间限制等。但从内容形式再现的百分比看,又是一种忠诚度极高的叙述方式,是一种百分之一百、甚至增值的转述范式。这种转述言语行为包括:

1.采集者的表态行为

首先对著述内容进行价值判断决定是否选取。考察燕京图书馆2011年6-8月书架上陈列的有关“样板戏”专题研究的著作,仅13种,采集者显然关注其史料价值,如:

10)许晨《人生大舞台—“样板戏”内部新闻》,黄河出版社,1990年。

11)《样板戏出台内幕—顾保孜红墙系列之二》,中华工商联合出版社,1994年。

12)沈国凡《〈红灯记〉的台前幕后》,当代中国出版社,2009年。

注重“样板戏”研究在其学科发展史上的价值,选取从“戏曲史”、“戏剧史”、“舞剧史”、“革命史”、“艺术史”等史论角度展开研究的鉴史之作。如:

13)高义龙、李晓主编《中国戏曲现代戏史》,上海:上海文化出版社,1999年。

14)谢柏梁《中国当代戏曲文学史》,北京:高等教育出版社,2006。

15)潘宗纪《走近样板戏》,北京:中国文联出版社,2002年。

16)傅谨《新中国戏剧史》(1949—2000),长沙:湖南美术出版社,2002年。

17)于平《中国现当代舞剧发展史》,人民音乐出版社,2004年。

18)高波《样板戏:中国革命史的意识形态化和艺术化》,云南人民出版社,2010年。

注重从学科的角度展开专题研究,评价其得与失,选取“音乐”、“语言学”、“社会政治文化”等范畴的专门研究,如:

19)汪人元《京剧“样板戏”音乐论纲》,人民音乐出版社,2004年。

20)祝克懿《语言学视野中的“样板戏”》,河南大学出版社,2004年。

21)胡志毅《国家的仪式:中国革命戏剧的文化透视》,广西师大出版社,2008年。

22)惠雁冰《“样板戏”研究》,中国社会科学出版社,2010年。

当然,我们不能排除哈佛图书馆采集者对文献在价值判断方面存有遵从官方意愿和个人好恶的主观倾向性,但选取“这些”而不选取“那些”,实为综合调控因素与文献个体特质在共同起作用,这既与“样板戏”文献在“文革”文献这个大范畴中比重的被认定有关,也与文献自身价值的被认定有关。

细察这13项研究成果,还可以发现,a)推出这些研究的机构除了香港三联书店外,都为内地出版社;b)没有文革时期鼓吹“样板”的“经典性”、“革命性”的即时之作,都是20世纪90年代以后通过时间积淀使情感逐渐趋向理性的研究;c)著述的主体没有外籍人士,都为本土人员;d)从研究主题看,除几本专题研究外,“样板戏”的研究多包容在戏剧、戏曲、文学范畴、“文革”大命题之下;e)与阵容庞大的“文革”史料、历史悠久的戏剧艺术研究资料相比,十余本书的文献集合确实只占有相当小的比例。据此可推出:“样板戏”论题在域外并未成为我们想像中的重大选题。尽管“样板戏”的畸形生态使得它在中国社会政治生活中有着独特性和前所未有的影响力,但在域外也只是“文革”现象中属于文学艺术形态的一个分论域,而且在网络资讯不发达的20世纪60、70年代由于社会传播语境的局限性,80年代、90年代初“文革”现象被中国国人的自觉疏离,导致“样板戏”研究在世界范围内,好像还是属于中国人自己家里的事,还没有大范围、高强度地触动异域学者们的神经而产生研究动机,所以直至20世纪90年代后期才成为世界共时性的重点研究课题。

2.管理者的收藏发布行为

收藏发布行为是图书管理者使“这些”已被选定的“样板戏”文献顺序进入图书馆的收藏系统,附着图书馆的类型标记,通过系统的专门路径向读者宣告图书信息,实施其传播功能。

收藏发布这种转述行为特征是以为读者服务为目的,制定发布管理信息并原原本本地转述书本信息。比如要转述一组被选定的与“文革·样板戏”命题相关的著述信息,就会采用对作者叙事完全忠实、实录式、不附带任何个人评论意见的转述方式。与出厂时文献文本的结构形态相比,只有时空位移的区别,只增加哈佛大学图书馆的书签和标目信息。如上面图1副文本系统所示即是。再如:祝克懿《语言学视野中的“样板戏”》进入Harvard Library Portal后被关联在Locations & Availability/Details/Browse Shelf 三个链接下,通过链接可以查询到除了题目、作者、出版社等图书自身信息之外的附加信息,还增加了:PL2393.Z485 2004/Variant title/Description/Language/Notes/Subject/ Series/Identifier/Source /Other title/ HOLLIS Number/ Permalink等属于哈佛大学图书馆特有的副文本信息。

(二)历时转述范式

从历时角度考察哈佛大学图书馆采集者、收藏发布者共同转述完成的馆藏,也可以通过文献留下的历史印迹发现“样板戏”文献生产者认知变化的路径。

1.“文革”同期认知范式

与“文革”同期的“样板戏”文本认知范式主要是由戏曲界、音乐界、文学界、新闻界等业内人士与“文革”期间观看演唱“样板戏”的接受者共同产生的认知范式。这类范式是应和型的,表现为对“样板戏”的大力鼓吹、热情赞扬,对戏曲传统的贬斥、批判,而且内容评论多于形式评论。人民日报编辑出版的《京剧革命和样板戏资料汇编》从1964年6月6日-1976年10月7日各类报刊收集的275篇文章中有数量不菲的文章支持我们的这个推论。

23)郑殿兴《万众欢呼样板戏(仿忆秦娥)》

24)《革命样板戏创作经验选辑》

25)《京剧革命十年》

26)乔振国《文艺战线今胜昔》

27)程远里《邓小平攻击样板戏居心何在》

《革命现代戏研究资料索引》(1963.1-1965.3)、《惊天动地的伟大革命壮举:赞革命样板戏》、《赞红色娘子军》、《革命现代京剧〈奇袭白虎团〉评论集》、《革命现代京剧〈平原作战〉评论集》等题目本身的“革命”“伟大”“壮举”“赞”“红色”标签就揭示了文本命题的要义。

2.新时期认知范式

“样板戏”文本随文革结束而成为批判极左思潮典型的目标文本。

28)《“四人帮”是电影事业的死敌—文化部电影系统揭批“四人帮”罪行大会发言汇编》,中国电影出版社,1978年。

20世纪80、90年代,“样板戏”研究虽为“文革”研究的重要论域,但在各门学术史写作中处于窘境:或一带而过,或略而不谈;或为偏激的情感否定,将之定性为政治意识形态的传声筒、为江青树碑立传的舆论工具等。90年代后期逐渐转向有辩证史观指导下的学术讨论,不作全盘否定或肯定的单一化结论,在认识其在特定时代背景下履行政治宣传功能的同时,也通过展示艺术形象揭示其独特的艺术规律性。这个时期,成就斐然的研究还属客观性较强的史料收集与整理:

29)国防大学党史党建政工教研室主编,《文化大革命研究资料》,上中下三册,北京:国防大学,1988年10月。

30)刘青峰编《文化大革命 史实与研究》,香港中文大学,1996年。

31)师东兵《文化大革命纪事系列》,西安远方出版社,1998年。

这些文献以原生态的史料为主体,客观呈现了“文革”面貌、“样板戏”生存样态与生存语境,客观、间接地评说了“样板戏”的艺术价值和意识形态功能。

3.世纪之交至今的认知范式

这时期的史料集合和研究著述集合两类文献都集中反映了大陆学者、香港学者的意识形态和学术研究倾向性。研究著述集合如前述1-7例、10-22例所代表的文献类型。史料集合以不同的类聚方式转述1964至今内地关于文化大革命的文件资料,《人民日报》、《红旗》等报刊杂志登载的相关文章,民间的、后续的史料如《记忆》、《炎黄春秋》、《百年潮》等,重要的(包括书籍和光盘)如:

32)人民日报《“京剧革命和样板戏”资料汇编》,本书文字材料全部来自苏州图书馆《人民日报》49-97全文数据库。制作者:卫滨 2005年7月24日

33)人民日报《文艺革命资料汇编》,本书文字材料全部来自苏州图书馆人民日报49-97全文数据库。制作者:卫滨 2005年7月25日

顺便一提的是,电子文档的1156例中有少量属有“样板戏”之名,无“样板戏”之实的例子。如下34)例,此由动词“演”拈连而来的“样板戏”即非“文革”中八亿人民演唱的“样板戏”。

34)韩卫东、杨洋《演好新常态下现代农业的“样板戏”——〈江西农业〉对话安义县农业局局长万齐印》,江西农业,2015年第3期。

从客观现实看,经历一定时间量的间离之后,社会语境走向宽松,历史真相渐渐清晰,学者的辩证思维也循序形成。研究不再限于“‘样板戏’与‘三突出’‘主题先行’”、“样板戏不是红色经典”、“大毒草与样板戏”这样的简单命题,随着各种关系重新梳理、理论准备渐为充分,有深度的理性思考也日益接近本质问题。如:李松《样板戏的政治美学》、李江杰《样板戏电影:女性意识的缺失与变异》、张节末、丁诗薇《论样板戏的非作者性》、耿宏伟《样板戏中的俄狄浦斯情结—对样板戏意识形态机制的精神分析学研究》、季红真《一场瘟疫之后的病理报告—“样板戏”的美学理念》等。而且据李松(2013)以中国知网和中国学位论文网截止至2010年11月30日所作的统计,20世纪90年代中期以来中国大陆研究“样板戏”的论文有一百余篇,硕士、博士学位论文十九篇,专著十一部;在文学史专著中提及“样板戏”的研究三十余部。统计数字显示,“样板戏”研究关注度越来越高,“样板戏”话题也越来越成为多门学科的焦点论题。

(三)共时转述范式

从异域共时角度考察哈佛大学图书馆采集者、收藏发布者在不同空间中共同转述完成的集合,也是通过文献集合空间发现“样板戏”文献异域认知范式的一条路径。

1.共时媒介的比较

遵循着图书馆转述主体实施转述“样板戏”文献是一种言语行为的研究思路,我们于2016年1月25日同一时段分别以“文化大革命”“样板戏”“戏剧”“戏曲”为关键词检索哈佛大学、百度的文献,力图在虚拟空间中比较被转述文献的分布来探索“样板戏”与“文革”文献的关系和哈佛图书馆文本收藏的互文建构。

从Harvard Library Portal进入,发现进入系统的文献均按以下类目归类:

Book/Article/Newspaper Article/ dissertation/Sound Recording/ Journal/ Conference Proceeding/ Video/firm。

“文化大革命”,12675条,其中期刊论文(Peer-reviewed article)545条;在线(Online)5136条;在册(In library or depository)247条;馆存(In library)212条。

“样板戏”,1156条,其中期刊论文(Peer-reviewed article)46条;在线(Online)699条;在册(In library or depository)21条;馆存(In library)12条。

在哈佛、百度媒介上“样板戏”文献作为“文革”文献的有机构成,却只占有1:11,1:8的比率,说明“文革”论题主要占据着中外学者“中国研究”的核心,“样板戏”话题只是其中的论域之一。

在哈佛网页输入“戏剧”“戏曲”关键词,查询结果分别为:82390与44253条。在百度网站输入上述关键词,查询结果分别为1180000、147000、5070000、4310000条。

收藏关键词收藏空间哈佛图书馆(多模态)百度(多模态)比率文化大革命1267511800001:93样板戏11561470001:127戏曲4425343100001:97戏剧8239050700001:62

表格显示:a)哈佛网页上“文革”“样板戏”文献的收藏只是百度的1/93和1/127,可以发现即使是在虚拟空间,哈佛大学图书录入历史价值和学术观念的选择性标准仍然是首要标准;b)作为中国传统戏曲的品种之一,作为西方“戏剧”大概念下的一类,“样板戏”并未因为附属了意识形态要素被哈佛图书馆收藏为单品、唯一。只有“文革”文献在费正清研究中心才获此特殊地位;c)在戏剧—戏曲—“样板戏”文献这个系列范畴里,作为之一的“样板戏”文献只占很小的比例。

2.共时地域的比较

李松(2013)的查询结果为我们提供了共时比较研究的理据。

李松以“样板戏”为关键词检索我国台湾地区的期刊论文索引系统,查询到相关论文15种。由于长期政治原因,台湾的研究显然注重“样板戏”的意识形态功能,如:宋寂《从中共“革命样板戏”看工农兵文艺路线》、吴迪《从样板戏看“文艺为政治服务”的造神功能》、吴子林《“形式的意识形态”》、吴德里《毛共所谓“革命样板戏”与江青》;胡国伟《“回归认同”与“样板戏”》、姜莉莉《中共对传统戏曲艺术的破坏与大陆人民对“样板戏”的抗拒》、于善禄《从“样板戏”到“反共抗俄剧”观中国京剧青年团“红灯记”有感》等;即使是对“样板戏现象”的讨论,视角也是从政治评价的角度切入的,如:蔡振家《从政治宣传到戏剧妆点——1958-1976年京剧现代戏的咏叹与歧出》、王俐文《政治角力下的代罪羔羊——自舞台、服装、音乐、与表演细探京剧样板戏〈红灯记〉的艺术价值》、姚丹《被“样板戏”遮蔽的历史——以〈智取威虎山〉为中心》;综述性研究成果如:李松《近十年来中国大陆革命“样板戏”研究述评》、许伟芳《样板戏的戏剧世界》、王墨林《没有身体的戏剧——漫谈样板戏》、黄心颖《样板戏人物形象分析——以几出京剧样板戏为例》、沈惠如《汪曾祺戏曲作品探究》等。

李松以“样板戏”为关键词检索香港中文期刊论文索引数据库,发现文献22种:

比较而言,香港文献集中于‘样板戏’人论域,类型有a)影响“样板戏”的人,如,侯榕生《江青与革命样板戏》、白领、孤律《看样板戏并谈华国锋的历史任务》;b)“样板戏”影响的人,如林郁《“样板戏”、“随想录”及其它——读报有感》、邓友梅《我看样板戏》、姜鹏飞《样板戏——七人谈》;c)与“样板戏”相关的人,如程映虹《金氏父子与北韩样板戏》、《金氏父小和毛氏夫妇不谋而合——六十年代北韩的文化革命》等。其中有文章讨论“样板戏”艺术,如周光蓁《“无产阶级文化大革命”四十周年祭——中央乐团在风暴中的人性旋律》、璧华《谈样板戏和有关的文艺问题》、林卓逸《音乐政治学实例研究——极权政体对样板钢琴协奏曲黄河的影响》;还有文章讨论“样板戏”文本:刘洪波《“样板”思维》、段罗绫《样板戏掌故》等。

可见,台湾、香港与内地虽然有着政治条件与地理环境的区分,但毕竟是同一个民族,对文革·样板戏生态也可能有直接或间接的感受和经历,研究文献故较之其他国家地区有相对高的出现率;香港文献比台湾文献局外人程度要明显得多,主要关注“样板戏”现象的人际功能意义。而台湾相关研究的措辞叙事往往敌意显赫、尖刻讽喻,更多地深入讨论意识形态与艺术价值对立等本质问题。

3.共时类型的比较

这里考察的是同于2011年6月24日至8月30日时段,同存哈佛大学燕京图书馆的“样板戏”研究文献和戏剧戏曲研究文献。形成鲜明对比的是,“样板戏”文献只有13种,散布浩大的艺术类文献中。而关于戏剧戏曲研究的文献却多达数十种,自然形成很强的视角冲击力,仿佛在告诉读者,这里展示的戏剧戏曲研究是传统的、经典的、主流的。这些文献作者有大陆的、香港、台湾的,还有少量其他国家和地区的。有主要关注戏剧戏曲的传统及艺术价值的,郭汉城《当代戏曲发展轨迹》、范红娟《现代化语境中的20世纪传奇戏曲研究》;有从史论角度追溯戏剧发展历程的,如董健、胡星亮《中国当代戏剧史稿》、高义龙、李晓主编《中国戏曲现代戏史》、李浮生《中华国剧史》;陈吉德《中国当代戏剧文化冲突(1978-2000)》、葛飞《戏剧、革命与都市漩涡——1930年代左翼剧运、剧人在上海》、[日]杉太郎、伊藤茂、中山文《雾里观花·中国戏剧的可能性》;还有讨论古今贯通、中西结合的研究:王安祈《传统戏曲的现代表现》、赵建伟、范丽敏《清代北京戏曲演出研究》、陈荣编《戏剧、戏曲与舞蹈词汇手册》、施叔青《西方人看中国戏剧》、孙玫《东西方戏剧纵横》、牛国玲《中外戏剧美学比较简论》、王安葵、刘祯《东方戏剧论文集》、黄爱华《中国早期话剧与日本—中国戏剧理论化初期借鉴西方戏剧的曲折历程》等。洋洋大观,古今中西备至。

综上文献收藏范式可知,“文革”是举世瞩目的重大事件,是西方学者们的关注焦点,“文革”史料自然成为文献收集的重点和中心。“样板戏”虽是中国戏曲史上的独特文化样式,西方学者也认可“样板戏”具有的特殊的历史时代性,并未像中国学者那样过度关注“样板戏现象”引发的“艺术价值论”或“意识形态论”两方面的思想交锋,只把“样板戏”研究视为“文革”研究的一个有机组成部分,当作戏曲研究历史纵轴上的一个重要环节,作为一种艺术类型,归之于地方戏曲、话剧、歌剧共处相安的一个统一体。与阵容庞大的“文革”史料、历史悠久的戏剧艺术研究资料相比,“样板戏”研究确实未成为西方“中国”“文革”研究唯一的,重中之重的课题。在“海外汉学研究”网页上发布的“西方学者文革研究最新英文书目(2010-2016)”的21部著作中,只有三部在“模范剧场”“动荡的艺术”“音乐、政治和文化”的命题下讨论“样板戏”,其余著作则关注“偶像崇拜”“文革批评”“继续革命”“知识分子”“红宝书”“红卫兵”“上山下乡”“赤脚医生”“文革与科学技术”等同样震撼世界半个多世纪的课题。

三、“样板戏”文献的域外评论范式

为了分析方便起见,之前对文献收藏的考察,将“文革”“样板戏”暂拟为不同的范畴、对象进行分析,实质上,“样板戏”无法从“文革”中剥离,说“样板戏”这个术语的同时也默认了“文革”这个前提。因为其相互间不可分割的依存关系,在这部分讨论中我们将更多地使用“文革·样板戏”这个术语。

作为文革·样板戏文献的生产者,他们依据其各自的民族意识、政治立场、历史见识、逻辑判断、语言文字素养在特定时空中评价了文革·样板戏。在之前的讨论中,我们通过哈佛大学图书馆的物理世界和虚拟世界,用中文“样板戏”作为关键词查询到诸多文献,考察了言说主体通过各个论题评价的样板戏。我们将中文语码“样板戏”转换为英语语码model operas搜索哈佛图书馆数据库,得到结果2800条,又开启了一个新的论域。搜索结果证明“样板戏”研究除了用汉语写作的1156条成果,还有多达2.4倍的2800条研究成果是用英语写成的(不排除部分著述可能是用汉语写作,但英文标题有model operas而被收录)。这可能与采集人员更为熟练地操作英语这种工作语言搜索世界各地的model operas研究成果有关。这个数据显示:从1966年至今的这一时段里,世界范围内至少有2800条“样板戏”研究成果已经产生,“样板戏”现象在说英语的圈子里得到了一定程度的关注与评论,而且,这些学者用他们各自的判断与理念在作出与“只缘身在此山中”的中国学者更为独立、理性的结论。

在这些研究当中,最值得关注的是德国学者芭芭拉·米特勒的文革·样板戏系列研究。芭芭拉,是德国海德堡大学中国研究所主任,现代中国研究专家。出版著作及刊登在大小合集、集刊上的著述颇丰,如《近代中国妇女史研究》、《欧洲中国研究》等,已经翻译成中文与流布的有《“八亿人民八个戏”:无产阶级文化大革命音乐研究——以革命京剧为例》、《中国文革样板戏和现代化政治:以分析〈智取威虎山〉为例》,《文化记忆的完整风格:伤痕音乐及其在当代中国的形成》,以其《“八亿人民八个戏”:无产阶级文化大革命音乐研究——以革命京剧为例》来作个案分析。此文原文发表于牛津大学出版社《戏曲季刊》(The Opera Quarterly),2010年总第26卷,第2-3期。这篇文章不仅仅是芭芭拉文革·样板戏研究的力作,其占有资料的丰富、全面与经典,其洞见的客观、机敏与深刻都堪称域外文革·样板戏研究的代表作。

芭芭拉在文章摘要中提炼其主题思想为:“自从20世纪80年代中期以来,样板戏这一红色经典在中国大陆重新引起了人们的浓厚兴趣,产生了巨大的市场反响。样板戏为什么能取得如此成功?仅仅是因为政治化手段的介入吗?恐怕并非如此简单。艺术工作者通过改良和现代化手段拯救了中国戏曲传统,吸收并发展了西方的音乐艺术,从而形成了自身精湛的艺术特色。”循此立论基点,她在文中展开论述:“无论一个人的审美观或政治价值观如何,样板戏在中国文化历史中都是不能被忽视的重要元素。”这种观点源自她对“样板戏”特殊社会功能意义的执着探索,李松在《红舞台的政治美学》中介绍到,早在美国历史协会1998年西雅图年会上,巴巴拉·密特勒就以《生存还是毁灭——样板戏的产生与消亡》(To be or not to be——Making and Unmaking the Yangbanxi)为题论证了样板戏并非文革产物,而是承续毛泽东的《讲话》精神的产品,在延安时代就已经形成了艺术规范。

芭芭拉的《“八亿人民八个戏”》全文除了引言和结语外,主体由两个部分顺序展开讨论:“第一部分,我探讨‘传统’中国戏曲类型的演变,一方面将其视为一部不断变革的历史,另一方面还看到它们持续的汇集与融合。在本文的第二部分,我将展示革命戏剧和传统戏剧所共有的、经过改良的某些特性。据此我将总结个人对今日中国革命几点看法。”

全文是在“中国-文革-样板戏”上下位范畴内、在广阔的学术视野中展开延伸的。这首先体现为她营造了一种学术群体多元对话的氛围。她除了征引自己关于文革·样板戏的系列研究,解读作为一个域外学者眼中的文革·样板戏,还广泛运用了世界各地学者的专题研究成果。比如征引了1984-2005年的七篇硕士博士论文:

35)理查·奥利弗·金《破碎的镜子:文化大革命的文学》英国哥伦比亚大学博士论文,1984年。

36)何乔《中国文化大革命“八个革命样板戏”的历史学研究》,拉斯维加斯内华达大学硕士论文,1992年。

37)白迪《女性主义的勇敢新世界:文革样板戏研究新探》,哥伦布市,俄亥俄州立大学博士论文,1997年。

38)陈幸利《黄河钢琴协奏曲:政治、文化和风格》,英国哥伦比亚大学博士论文。

39)陆光《现代革命京剧:情境、内容和冲突》,肯特州立大学博士论文,1997年。

40)雷欧阳·布莱恩特《战场新歌:中国文化大革命歌曲和记忆》,匹兹堡大学博士论文,2004年。

41)金素扬《家庭革命化:中国人民共和国与朝鲜人民共和国拍摄的演出宣传片之对比研究》,埃文斯顿,西北大学博士论文,2005年。

除此,芭芭拉还参阅了大量世界各地学者的专论,仅文末主要参引文献就达85项。文献刊出时间跨度从1964-2009;作者覆盖空间:中国各地、亚洲、中东、德国、美国、英国、韩国、荷兰等地;涉及学科:政治学、历史学、文学、艺术、美学、社会学、女性主义、写作学等;讨论的文化艺术类型包括:戏曲/戏剧、表演艺术、歌曲、曲谱、彩色瓷器、电影、钢琴协奏曲、笑话、音乐(莫札特、听觉维度)、舞蹈、服装、文物、收藏等,就是戏曲/戏剧也还分京剧、样板戏、现代戏、梆子戏、昆剧等下位类型。文献生态为多模态形式,除了文字文本,还有CD/VCD/DVD/卡拉OK版本;文献来源除了各个出版社和期刊杂志,还有各种研究机构和电子数据库,如:

美国密歇根安娜堡,中国研究中心;

台北当代中国研究所;

香港作曲家联会;

德国海德堡大学中国研究电子档案馆DACHS(Digital Archive of Chinese Studies);

安徽省政府网站:安县政务网等。

文献类型之丰富,包括未公开发表的手稿和一些会议文件,如2001年2月22-24日在海德堡举行的“反思文化大革命”会议文件等。

除了上述文末参考文献,还有79项页下注,或直接引用重要文献,或引文献在某个方面对文革·样板戏所作的精当评论,如认为贝尔·扬《作为样板的样板戏:从沙家浜到Sagabang》一文是“移植样板戏”研究的经典论文;艾伦·裘德《文化大革命的说明性戏剧理论》探讨了样板戏的政治美学基础;其《激情的戏剧:文革样板戏中的英雄主义》记录了样板戏的社会、历史和政治的背景及功能;蜜雪儿·吉森维尔《中国的宣传剧院1942-1989》提供了中国戏曲从起源到“延安讲话”期间的简明发展史,强调了高雅和通俗戏剧之间相互影响的重要意义,特别是我们今天所熟知原中国戏剧中蕴含的各种各样的地域文化。

这些众声喧哗形成的交响曲,打开了一扇扇窗口,拓展了多维的研究视野,帮助读者在不同的历史语境中多元解读那个特定时代的文革·样板戏,也作为强有力的理据,通过这些多元的声音支持并佐证芭芭拉通过史实的叙述和逻辑推导得出的结论:

1.“革命京剧可以看成是中国戏曲传统内部的一个激进但是有突出特点的发展进程,无论是从历史层面还是艺术层面上,都不能视作中国戏曲史中的特例,是发展的一个自然阶段。如早期的其他戏剧形式,是一种整合了多种地方文化之后形成的杂交性、综合性艺术产品,是高雅艺术和通俗文化、不同文化对话的产物。”

2.“为了成为政治样板,传统中国戏曲自然必须变革,以变成多重意义上的文化戏剧。在增添来自外国传统的新声音、乐器和(音乐)语义的同时,革命京剧使中国戏曲传统很多至关重要的元素得以长存。从而实现了毛泽东1964年提出的口号‘古为今用,洋为中用’—这清楚地证明了,关于文化大革命艺术和文化可能只是建立在破坏偶像、仇外排外基础上的看法是错误的。”

芭芭拉全文最后的结论是:“革命京剧事实上是改良的京剧,它们仅仅变革了艺术类型,而不是走向了最坏的结果,”“中国戏曲故事本身就是一个变革的故事,就革命京剧而言,这种变化只是披上了一种新的装束。”

四、结语

国内“文革”研究的现状是,“文革”结束后的20世纪70至90年代初,由于政治的原因,国人在时间、关注度上自觉将“文革”事件沉淀、疏离,文革·样板戏也刻意被忽略、回避,学术研究层面更鲜有人提及。20世纪90年代后期至21世纪初,各门学科纷纷撰写百年学术史,作为一种契机,“文革·样板戏”这个“存在”成了人文学科、社会学科撰写学术史绕不开去的一个论题。渐渐地,“文革·样板戏”对当代中国社会政治、历史文化深重、后续的影响再一次被历史性地关注,成为学界研究中的热点问题。总起来看,域内的研究视野仍然局限在“文革”的认知框架内,情绪化的批评为主流。表现为史料的收集整理不够系统完整、研究方法的科学化还未达到应有的高度和水平。与此同时,域外的研究却展示了另外的一番风景:哈佛大学图书馆物理空间的文献和虚拟空间的电子文档集合表明:在时空疏离语境下,哈佛大学图书文献收藏丰富、精致有序,采集收藏主体对“文革”生态、“样板戏”现象的认知范式是宏观的、理性的、策略的、前卫的,这些珍贵文献的收藏,为现代中国课题的研究提供了重要的史料信息,文献言说主体对“样板戏”他者视角的价值判断和多元评论,也为全方位认知“样板戏”、使研究具备科学性提供了比较分析的理据。

综上所述,我们初步的认识是:内地和台湾、香港视为惊天动地大事件的文革·样板戏,在域外只是中国历史上一个特殊时期中的一个特殊事件。哈佛大学根据特殊事件的历史价值来转述其源文本与研究评论文本主观上是为了给异时异地的学者提供一个研究参考的语境和依据,客观上却充分展示了文革·样板戏研究的社会历史价值,保证和提升了域外研究的量和质。而我们通过异域认知范式的考察,进一步挖掘出“样板戏”作为“文革”语境的附生物,以其源自传统戏曲又有传承与发展关系的双重身份,在哈佛大学的文献资料收藏中呈现出双重依附语境下的历史印记的本质。

“样板戏”属于“文革”事件之列,有着意识形态产品的声誉,但在形成样板的过程中,中国传统戏曲的表现手段、表演体系成为了“样板戏”赖以依托的艺术资源,安身立命的根基。传统戏曲文本叙事方式、戏曲音乐、念白也因此成为“样板戏”创作的范本。再者,“样板戏”的创作因与革命现代京剧、地方戏曲、小说、电影和西方戏剧等不同体式文本的接壤,改编文本之间又有了嬗递、源流关系,故创作理念手法遵循的不限于传统戏曲文本,还包括中西他文本的创作规律。所以无论从形式到内容,在传统戏曲和中西现代戏剧多重语境中的“样板戏”都显示其作为一种戏曲类型在戏曲历史上占有了一席之地。换言之,“样板戏”作为一种艺术品种的本质决定它首先是艺术,它首先必须完成的是艺术的规定性,力求的是实现寄寓于形式之上的艺术感染力;其次,作为时代的产物,客观上它会体现时代风貌,主观上又会根据话语权力(当权者、话语主体的意志)实施意识形态功能。这就使“样板戏”成为一个矛盾体:既不能从“文革”社会历史认知体系中脱身而出,成为一个纯之又纯的艺术品,又不可能是与“阴谋文艺”、“政治传声筒”等而视之的产物。这就需要我们拥有历史的眼光、辩证的思维。异域学者的收藏范式和评论范式提供的正是这样一种价值理念和判断思维:“样板戏”作为戏曲作品,其意义的建构依赖多种符号资源的协同作用,其中,社会意识形态符号资源启动的只是一种辅助功能,正是艺术符号资源起到了主要的建构作用。

[1](德)米特勒·芭芭拉.“八亿人民八个戏”[Z]//吴群涛,李松,译,王建平,校.中国现代文学.台北:现代文学学会,2013(23).

[2](德)米特勒·芭芭拉.受人欢迎的宣传·文化大革命时期的艺术与文化[Z]//卢絮,李松,译,王建平,校.中国现代文学.台北:现代文学学会,2014(26).

[3](美)薜龙.哈佛大学费正清中心50年史(1955-2005)[M].北京:新星出版社,2012.

[4](美)宋永毅,主編.中国文化大革命文库[M].香港:香港中文大学出版社,2002、2006.

[5](法)热拉尔·热耐特.热耐特论文集[M].史忠义.译.天津:百花文艺出版社,2001.

[6]林雯玲.解构红色大叙述:《红灯记》与样板戏在海峡两岸的两个“叙述”[J].戏剧学刊,2012(15).

[7]李松.红舞台的政治美学[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2013.

[8]李松,编著.“样板戏”编年史:前篇[M].台北:秀威资讯科技出版社,2011.

[9]祝克懿.语言学视野中的“样板戏”[M].郑州:河南大学出版社,2004.

[10]祝克懿.文本解读范式探析[J].当代修辞学,2014(5).

[责任编辑:郑迦文]

祝克懿,复旦大学中文系教授,文学博士,汉语言文字学博士生导师,主要研究方向:文献学、汉语言文字学。

I207.3J809.2

A

1002-6924(2016)04-042-052