《源氏物语》中的秘色瓷

陶晶雯

11世纪中期后,秘色瓷就不再见于任何史料记载,其后漫长的岁月都无人识得真面目。只剩下“秘色”这个中国陶瓷史上最神秘最高贵的符号,仍遗留在历史记载中,让人憧憬怅惘。

现在考据出的“秘色”一词在历史中最早的余韵,来自于晚唐诗人陆龟蒙的《秘色越器》:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”

那“千峰翠色”的秘色瓷,从它诞生时起,似乎就拥有着摄魂夺魄的魅力。以至于五代人徐寅作《贡余秘色茶盏》一诗,不吝用“明月染春水”“薄冰盛绿云”等最惹人遐思的辞藻来称颂它,五代各种史书记载吴越王多次向后唐、后晋进贡越窑(据考证为现在浙江上林湖越窑)秘色瓷器,有些用金银镶饰,一次多达两百余件。

“秘”色之“秘”,具有多重含义,有言秘色瓷烧制用的瓷胎、釉料配方乃至烧制配方都属绝密;或言秘色指的是釉色,是越窑青瓷中能达到如玉似冰效果的极品;有人认为,秘色与佛教中的密宗有关,用于晚唐极盛的佛教供养;更有一种普遍的看法,说秘色指的是秘密等级,即秘色瓷为最高等级的瓷,官员与庶民不得用,只能由皇帝和地方诸侯使用。然而,11世纪中期后,秘色瓷就不再见于任何史料记载,其后漫长的岁月都无人识得真面目。只剩下“秘色”这个中国陶瓷史上最神秘最高贵的符号,仍遗留在历史记载中,让人憧憬怅惘。

“秘色瓷”这么珍稀罕有的器物,不仅是当时中国上层贵族的奢侈品,也伴随着大唐强大的文化辐射力,漂洋过海,来到了当时处于平安时代的日本,来到了日本古典文学的巅峰之作《源氏物语》里常陆亲王的女儿“末摘花”的餐桌上。只是,它的出场却相当寒酸可怜:

但见四五个侍女正在吃饭。桌上放着几只中国产的青磁碗盏,由于经济困难,饭菜十分粗劣,甚是可怜。

——《源氏物语》第六章《末摘花》,丰子恺译

丰子恺虽然只简单将这些来自中国的餐具翻译为“青磁碗盏”,但在《源氏物语》的古日语版中,却在此处出现了“秘色”一词(参见同时期的重明亲王的日记《吏部王记》和王朝物语《宇津保物语》)。“秘色瓷”在此的出现并非偶然,而是中日文化交流和贸易往来的真实写照。

公元9世纪初年,日本与唐朝的直接贸易往来仍由处理对外事务的大宰府主管,由唐而来的商船,到达当时日本最大的海贸港口博多港(在今福冈市)之后,请示朝廷后的大宰府将负责在博多鸿胪馆接待这些海商,而朝廷将派出唐物使,优先挑选购买唐物。但由于这些商品实在太受欢迎,朝廷甚至都不能以合适价格采买到,以至于公元903年,太政官出台禁令,禁止皇族、贵族、社寺等过境进行唐物买卖,参与黑市交易。

在今天日本的奈良平城京和京都平安京遗址等地,出土了大量的越窑青瓷,如从平城京遗址就出土有:内京四条御前道青瓷碗、东一坊青瓷唾壶、左京八条三坊四耳壶青瓷、东三坊青瓷碗残片等。在福冈筑紫郡大宰府町立明寺遗址发现了一件青瓷三足馥,器形与三彩罐近似。还有大量越窑青瓷残片,以碗、碟和水注居多。在太宰府及博多遗迹中出土的越窑青瓷,是目前在海外出土最多的,足见当时来越窑青瓷受欢迎的程度。

虽然不能推定,这些万里而来的越窑青瓷中一定有秘色瓷的存在,因为即使在中国,也是在法门寺地宫出土了十三件能与碑文《衣物帐》记载完全对应的瓷器后,才算是有了可靠的秘色瓷物证,但在平安朝贵族心中,秘色瓷无疑是最高级唐物的化身。秘色青瓷成为宫中仪式中必不可少的贵重物品,受到王孙贵族的竟相追捧。我们在文学作品中也可一探究竟:《宇津保物语》中使用秘色瓷的是大宰府最高长官大宰大弍,以显示这个掌控海外贸易的官员富可敌国的奢华;而《吏部日记》作者重明亲王,即被视为《源氏物语》中末摘花父亲常陆亲王的原型,他曾为了炫富在夏季身穿八件黑貂皮大衣,其雄厚财力可见一斑。

《源氏物语》的作者紫式部,其丈夫藤原宣孝就曾经担任过大宰府的次官大宰少弍一职,想必对秘色瓷这样的唐物极品有一定的认识。她长期作为女官侍候在当时的中宫彰子身边,对宫廷器物更为熟悉。或许就是从这样的渠道,紫式部才能信手拈来,让秘色瓷来到亲王之后的末摘花手中。

不过显然,紫式部虽然了解秘色瓷的珍贵,却对它并无多少好感。末摘花的父亲给她留下了“古风的上品服装”黑貂皮大衣、镜台、化妆品箱、梳妆箱等大量珍贵的唐物,却无法弥补幼年丧父的末摘花的迂阔执拗、不通世情,缺乏情趣才华的缺陷,各方面都很平庸的她终于成为诸人的笑柄。源氏虽远远的一眼就发现末摘花用的是秘色瓷,但对它的态度也不以为然,觉得那都是过时的物品,不适宜年青女子,其后更是赠送大量日本产的丝织品等物品,以期改变末摘花“不入时流”的形象。

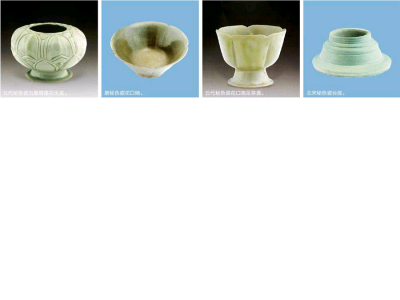

1987年,陕西法门寺出土了一批身份确凿的秘色瓷,也是迄今唯一的一批,才让后人一睹已经消失千年的“秘色”真容,它呈现温润的青绿色,仿佛春树枝上的一抹新绿般悦目清心,淡雅而柔和。釉层轻薄而莹润,宛如美玉一般青翠秀丽,呈现出一种如冰似玉的温柔之美;釉质晶莹润泽,色调清新,色泽纯正,清澄如山峰下的一泓秋水,明亮似天空中的皓月。这雅致宁静的情调,明亮清纯的气韵,都让人由衷产生一种“名不虚传”的感动。

然而为何紫式部却对这样美丽的事物却“爱不起来”,仅仅让它在末摘花那里昙花一现呢?这当然是因为在源氏物语写作的平安时代,秘色瓷烧制工艺已经逐步走向衰退,随后便全面失传。然而更重要的原因则在于,此时正值日本文化的转型期,随着如日月之光普照的“唐”时代远去,日本也开始有了寻找本土“和之精神”的文化自觉。于是,最具文化敏感性的作家紫式部,在《源氏物语》中,也在拼命塑造着为“和之精神”代言的风物和人物,末摘花和紫姬就是两个截然对立的典型,拥绕在她们周围的“唐物”与“和物”,也成为衬托人物性格的重要道具。秘色瓷的魅力,自然大打折扣。

在中国,秘色瓷虽然技艺失传,但对秘色之“青”的崇尚与偏爱却在中国文化中一以贯之,“自古陶重青品,晋曰缥瓷,唐曰千峰翠色,柴周曰雨过天青,吴越曰秘色,其后宋器虽具诸色,而汝瓷在宋烧者淡青色,官窑、哥窑以粉青为上,东窑、龙泉其色皆青,至明而秘色始绝。”而日本陶瓷,则强调“侘寂之美”(外表粗糙,内在细腻),已逐渐偏离并区别于中国“青瓷”传统的审美和技艺的追求。