土地财政对城市非经济性公共物品供给的影响——基于武汉市2002-2013年数据的实证

李菁,刘旭玲,赵毅

华中科技大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074

土地财政对城市非经济性公共物品供给的影响

——基于武汉市2002-2013年数据的实证

李菁,刘旭玲,赵毅

华中科技大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074

以武汉市2002-2013年间的相关数据为基础,构建土地财政规模与城市非经济性公共物品供给水平的计量经济模型,利用协整检验、格兰杰因果检验等方法,探讨城市土地财政规模对非经济性公共物品供给的影响方向和程度。结果表明,土地财政与城市非经济性公共物品供给水平之间存在着显著的相关性,前者对后者有显著促进作用的同时后者对前者也有一定的反向作用;土地财政对不同类别的非经济性公共物品供给水平影响并不一致,存在结构性偏向;从时间维度研究发现,不同阶段土地财政收入对公共物品供给水平的影响并不统一,对教育文化类公共品供给的正向效应随着时间推移而增强,对医疗卫生类和环境保护类公共物品供给的影响随时间变化有下降趋势。

土地财政; 非经济性公共物品; 结构偏向

一、引言

土地财政,又称“第二财政”,是指地方政府依靠土地获得的相关税收和非税收入,被视为预算外收入,其绝大部分来源于土地出让金[1]22-28。据国土资源部监测数据显示,近年来全国土地出让总收入迅速膨胀,由2003年的5 421.3亿元迅速涨到2014年的33 400亿元,而同期地方财政收入只有75 860亿元,卖地收入已逼近地方公共财政收入的一半。地方政府这种靠土地扩张的发展模式被认为是不可持续的,存在推高房价并积累财政金融风险、被征地农民利益受损、土地领域腐败滋生[2]17-24等诸多负效应[3]1-11,但另一方面弥补了财政预算缺口,为城市建设筹集资金,吸引投资,促进经济增长,更为重要的是完善基础设施,提高城镇居民的公共服务水平,推进城市化进程[4]90-96。

土地财政对经济社会的推动和居民生活的影响主要通过城市公共物品供给来实现[5]38-48。按照公共经济学通行做法和借鉴现有研究基础[5][6]159-171 [ 7] 693-718,根据对经济发展的长期和短期效果差异,城市公共物品可分为经济性和非经济性公共物品。由于公共物品兼具非排他性和非竞争性[6]159-171,私人供给动力不足,政府就成为众多城市公共物品的主要供给主体。2000年以来,我国城镇化快速推进,基础设施建设以突飞猛进的速度发展,据《城市建设统计公报》有关数据显示,全国城市道路长度从5 400公里快速上升到2014年的10 900公里,增长了201.85%。其他电力、通信、管道等经济性公共物品也有了日新月异的变化。然而,与居民生活息息相关的非经济性公共物品供给却远远滞后,这不仅导致居民普遍面临“看病难”“上学难”等问题,而且还进一步加剧了环境的恶化,造成生态链断裂[7]693-718。随着经济水平的提高,人们会更加关注那些与日常生活紧密相关的非经济性公共品的供给,并且要求越来越高,这些非经济性公共物品不仅是人们生活质量提高、社会稳定的保障,也是“新型城镇化”的重要内容——“人的城镇化”的落脚点。

已有研究表明土地财政对道路等经济性公共物品供给具有特殊偏向[7][8]4-12[9]4-19,但土地财政对教育、医疗卫生、社会福利类非经济性公共品供给水平影响尚不明确[5]38-48[6]159-171[7]693-718。理论上,土地财政对城市非经济性公共物品供给的影响可以分为直接影响和间接影响。

第一,直接影响。土地财政为非经济性公共物品建设提供所需的土地要素和资金支持。(1)在1994年分税制改革后,地方政府与中央政府“三七开”,地方政府的大部分财政收入上交,但仍需承担城市建设、公益性支出、社会保障等职能,形成了30%的财政缺口。这种财政和事权的不对等严重降低了地方政府对非经济性公共物品的供给水平[10]4-15。土地财政收入能够在短时间内将巨额资金注入地方财政预算,解决地方政府资金瓶颈,快速地对城市非经济性公共物品进行投入,满足改善教育、医疗、环境等民生方面的需要。(2)依照我国《土地管理法》第二条,“国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿”,《中华人民共和国土地管理法》第五十四条、《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十三条进一步规定,城市基础设施用地和公益事业用地经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得,并把“文化娱乐”“教育科研设计”“医疗卫生”用地归入公共服务设施用地,为非经济性公共物品供给提供了土地保障。在我国快速城镇化过程中需要建设大量新的公共物品和服务,这类土地的提供需要在土地规划中预留用地指标并且一般是以划拨方式取得,无偿使用,同时由土地财政预算或是土地抵押融资解决前期投入的巨额资金[11]88-93。可以说,城市非经济性公共物品的提供是土地财政最重要的功能,是土地财政的应有之义。

第二,间接影响。土地财政通过拉动经济增长、促进土地扩张、推进城市化进而影响非经济性公共物品的供给。(1)李勇刚[12]132-137利用1999-2011年中国35个大中城市的市级面板数据和系统GMM估计法发现,现阶段土地财政带来了明显的城市扩张效应;也有学者发现土地财政与城市规模之间的耦合协调关系[13]76-83。李菁[14]50-56等进一步研究发现,土地扩张对城市居民的非经济福利的改善具有显著的正向效应。(2)已有研究发现土地财政与经济增长的强相关性[15]13-16,二者存在递增的关系[16]14-19,土地财政对经济增长具有显著的促进作用[17]60-64,土地出让收入每增加1%,对地方经济增长就有0.173%的推动作用[18]28-34。(3)土地财政扩大公共基础设施的投资规模,推动土地城市化和区域经济增长[19]4-20,而政府通过发展经济和提高城市化水平都有助于居民长期福利的增加[20]12-17。

现有研究围绕土地财政收入对非经济性公共物品供给做了大量研究,得出了很多有价值的成果,但是仍有不足:首先,现有研究多是从区域、城市层面的宏观研究,缺乏以单个城市为对象的研究,而城市内部的微观探讨更有现实意义;其次,已有成果多是停留在公共物品层次,比较经济性公共物品和非经济性公共物品供给的差异,而对非经济性公共物品供给缺乏系统深入分析;最后,土地财政对非经济性公共物品供给水平影响的长期波动情况尚不明晰。鉴于此,本研究在分析非经济性公共物品供给水平整体变化基础上,构建一套测度非经济性公共物品供给水平的指标体系,并选取武汉市2002-2013年数据进行计量经济分析,以探求土地财政收入对非经济性公共物品供给水平的影响程度及方向。探讨地方政府土地财政收入对城市非经济性公共物品供给的影响实际上是探究中国现阶段快速城市化过程中“土地城市化”与“人口城市化”的协调发展问题,更是探索全面建设小康社会阶段深化改革、“让发展更多惠及全体人民”的有效途径,具有较高理论价值和现实意义。

二、数据来源、指标选取与数据处理

(一)数据来源

非经济性公共物品供给的数据来源于2003-2014年《武汉统计年鉴》,土地出让、租赁和其他供给方式收入数据来自2003-2014年《中国国土资源统计年鉴》,武汉市政府地方财政收入数据在2002-2013年《武汉市国民经济和社会发展统计公报》中获得。本研究所有操作在Eviews8.0软件中完成。

(二) 指标选取与数据处理

1.指标选取

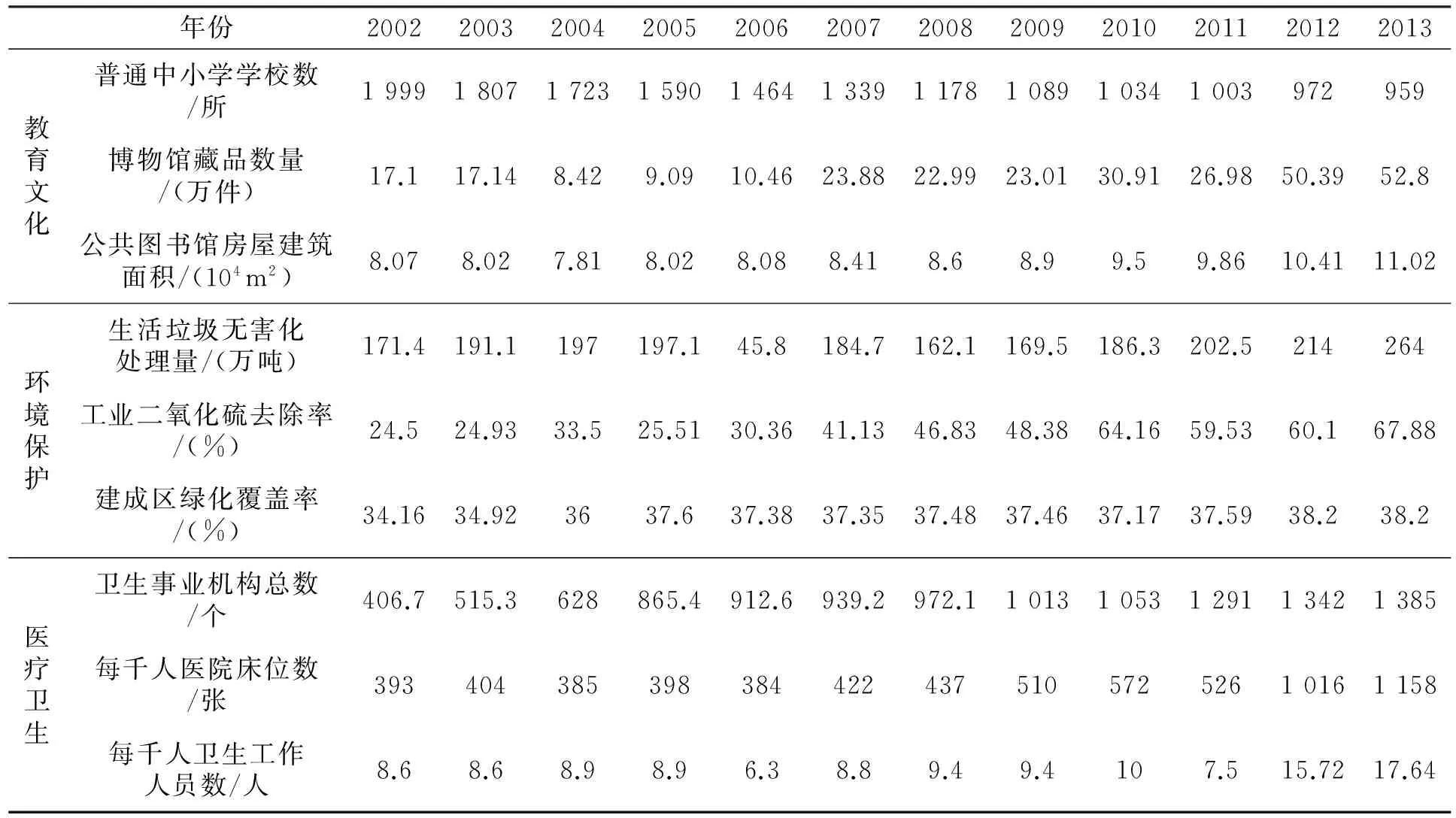

根据前文的分析,结合公共经济学的通行分类方法[11]88-93[12]132-137,把非经济性公共物品分成教育文化类、医疗卫生类、环境保护类、社会福利类、治安消防类。另外,根据中国社会科学院对城市居民最关注社会问题的历年调查数据,结合笔者在武汉市的调查走访数据,医疗保障、环境保护、教育、社会治安等一直位居武汉市民最关心的问题前列。由于非经济性公共物品细分类目繁多,不便于研究,因此选择医疗卫生、教育文化、环境保护三类来研究非经济性公共物品供给水平。每一类选择三项最具代表性的具体指标,建立指标体系,对数据初步整理后的原始数据见表1。数据显示,2002-2013年间非经济性公共物品供给水平总体呈波动上升态势,但是在教育文化方面普通中小学学校数呈现下降趋势,这可能与土地财政收入变化有关。

表1 非经济性公共物品供给统计数据

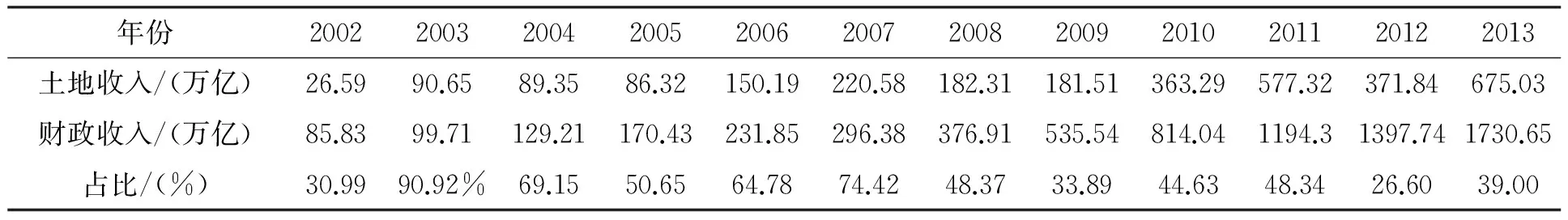

在实证研究中,由于土地财政的内涵丰富和数据获得困难,要完全度量几乎不可能,而土地出让收入是土地财政的主要部分和核心内容,在研究相关问题时将其作为土地财政的代理变量得到广泛运用[5]38-48[12]132-137[21]11-23,而且土地出让收入直接用于城市建设,与公共物品的供给直接紧密相关,鉴于此,本文选择土地出让收入作为土地财政的代表指标。本研究将国有土地供应方式中有出让、租赁和其他供应方式所获得收入一并归入,提高了土地财政规模量化的准确度。从表2可以看出,土地出让收入随着财政收入的提高而波动上升,占地方财政收入的比例一直处于40%左右。一方面,土地财政占地方政府预算外收入比例巨大,直接影响着政府对公共物品的支出水平;另一方面,土地财政与非经济性公共物品供给水平变化趋势接近,可能存在某种关系。

表2 土地出让收入与地方财政收入变化

2.数据标准化处理

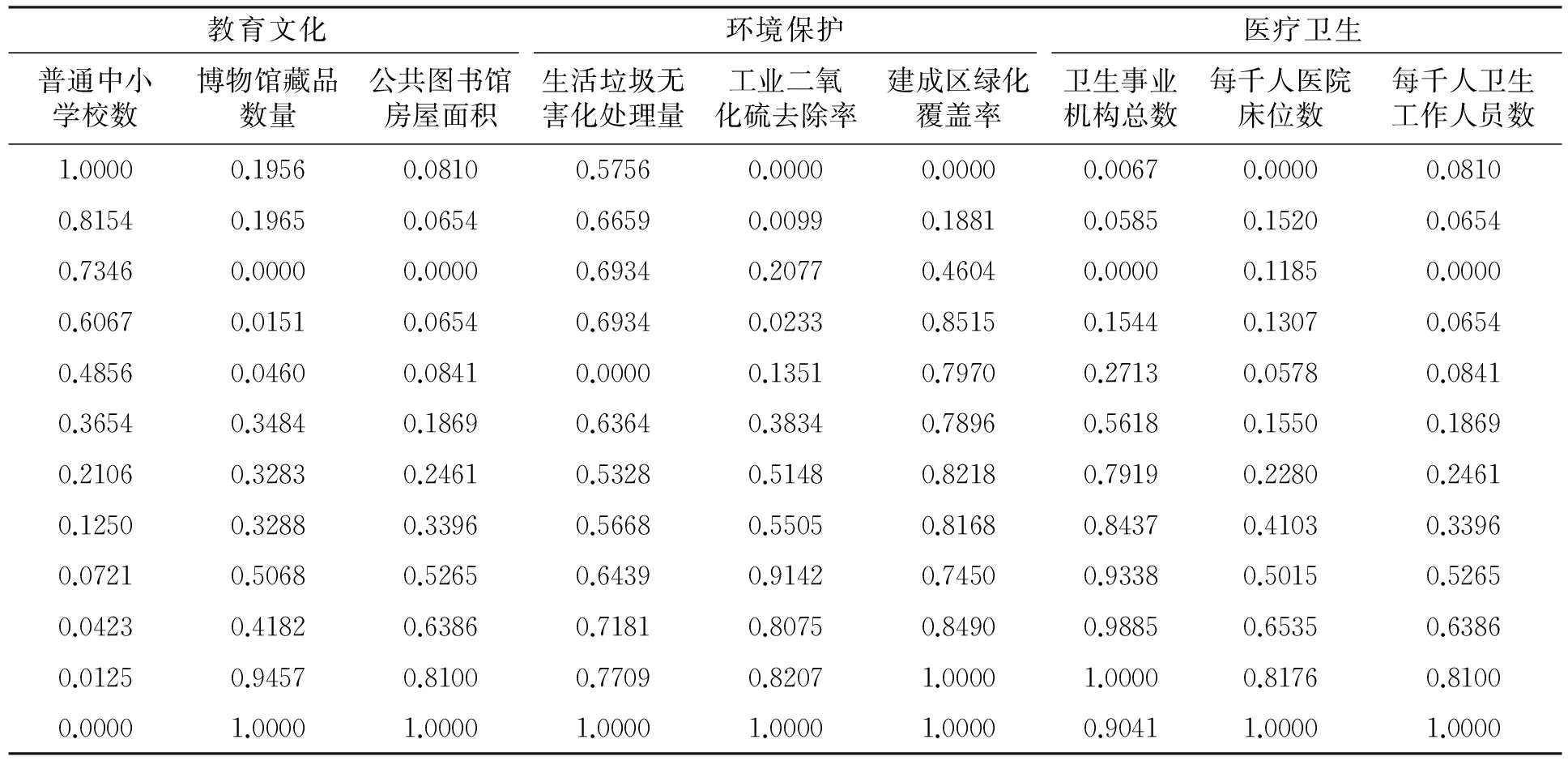

运用极值法(式1)对原始数据进行无量纲化处理,得到标准化数据,见表3。

yij=(xij-minxj)/(maxxj-minxj)

(1)

式中,i=1,2,3,…,j代表年份,xij为研究期2002-2013年内第j年的第i个指标值;maxxj和minxj分别为某一个指标在研究期内的最大值和最小值。

表3 非经济性公共物品供给评价体系无量纲化数据

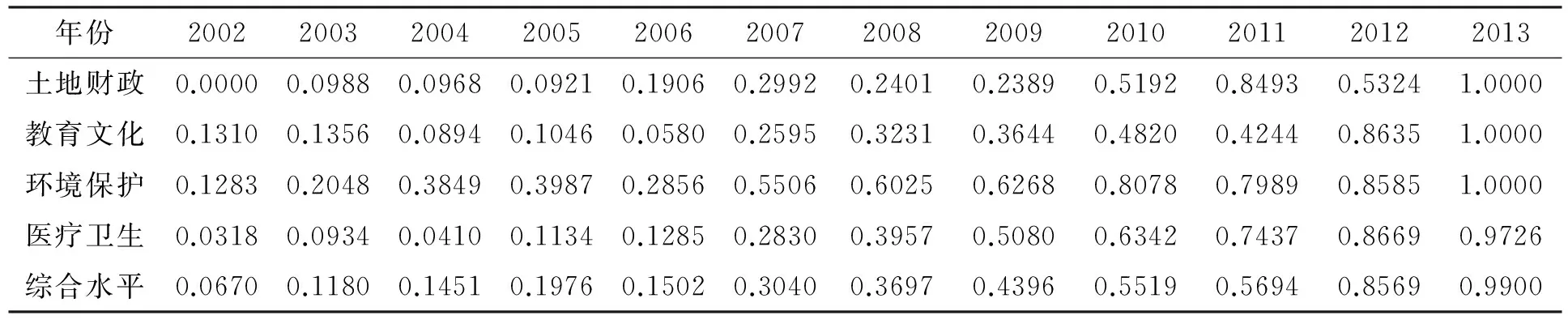

非经济性公共物品形式多样,表现复杂,本研究采用多指标综合反映某类非经济性公共物品的供给水平,与单一指标简单替代的做法相比,更加客观、全面。要使由多个指标构成的评价值准确反映某种非经济性公共物品的供给水平,进而保证评价的客观性,需要客观地对指标值无量纲化处理后赋予不同的权重。变异系数法(Coefficient of variation method)是直接利用各项指标所包含的信息,通过计算得到指标的权重,是一种客观赋权的方法[13]76-83,本研究采用此方法并对加权后的测度值标准化得到如表4所示的标准化数据。

表4 土地财政和非经济性公共物品供给综合标准化数据

三、模型与方法

(一)模型设定

从待研究的两个变量——土地财政和非经济性公共物品供给的经济意义出发,前者对后者的影响较强,同时非经济性公共物品供给影响因素复杂多样,有必要设置随机干扰项。在综合考虑研究需要及计量模型的统计与实际意义后,本研究通过下列模型来分析武汉市土地财政对非经济性公共物品供给的内在影响机制:

ln(NPG)i=α+βln(LF)i+εi

(2)

其中,NPG代表某类非经济性公共物品的供给水平;LF为土地财政规模;i为年份,本研究中取值为2002-2013年;其他没有包含的变量和不可预测的因素全部纳入残差εi。

(二) ADF平稳性检验

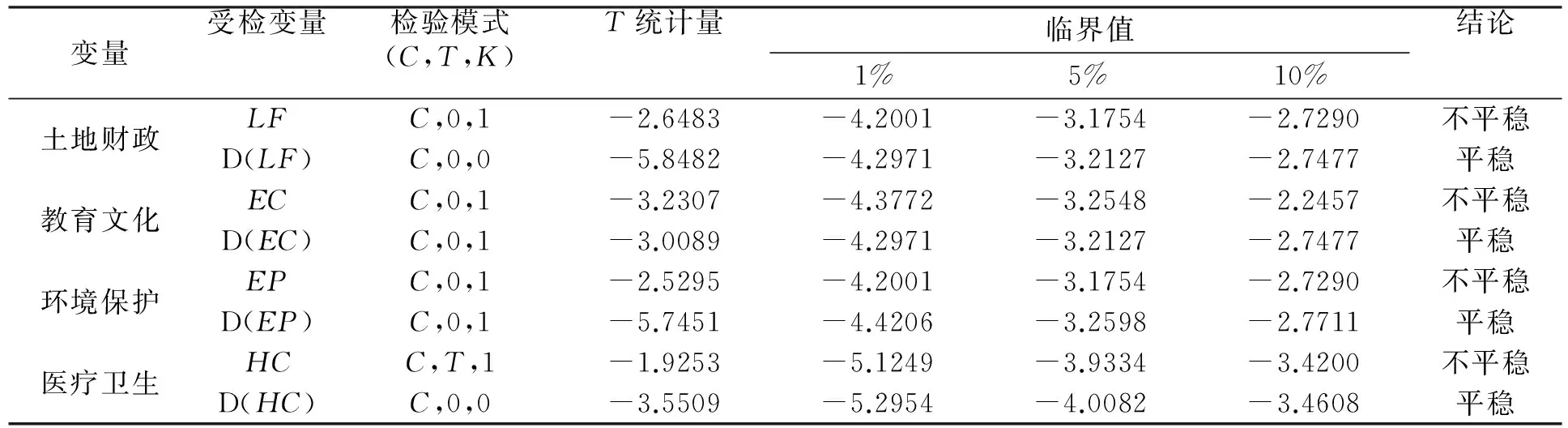

依据所构建的回归模型,在对土地财政、教育文化、医疗卫生以及环境保护四组数据进行时间序列回归前,首要工作是检验序列中是否存在单位根,作为判定该序列是否平稳的依锯。ADF单位根检验结果(表5)表明,土地财政、教育文化、环境保护和医疗卫生四个变量的T统计量均大于相应的临界值,而在取一阶差分后,各变量的一阶差分均通过了10%的显著性水平检验,故而拒绝原假设H0:γ=1(有一个单位根),实现同阶单整,满足协整检验的前提条件。

表5 ADF检验结果

注:D表示一阶差分算子,检验模式中的C、T、K分别代表截距项、时间趋势项和滞后阶数,滞后阶数确定以施瓦茨信息准则(SIC)为依据

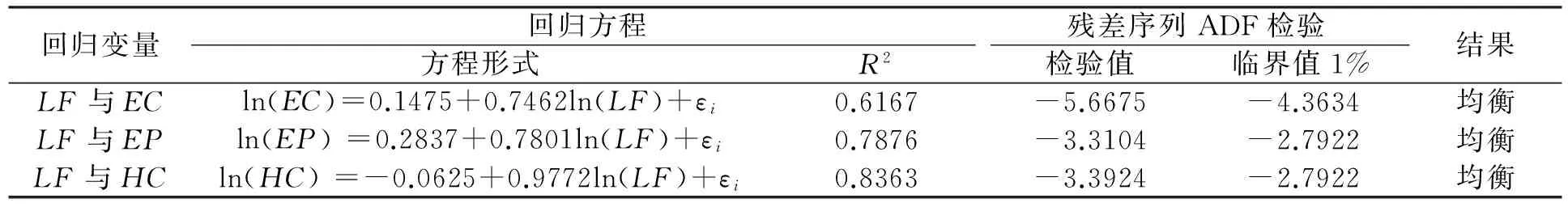

(三)协整检验

根据施瓦茨信息准则,对LF与EC、EP、HC三组数据进行协整检验,以判断时间序列是否存在长期的均衡关系。本研究采用EG两步法进行检验。首先用最小二乘法(OLS)对模型进行估计,得出方程:

ln(NPG)=0.1025+0.8361ln(LF)

(3)

非参数估计结果显示,拟合优度R2=0.9572,这说明自变量对因变量的解释度高达95.72%,即模型的拟合精度非常高,可信度较高。再对回归残差序列εi作ADF检验。在无截距项和趋势项、滞后阶数为零的模式下,单位根检验T统计量为-4.0431,远小于1%的显著性水平下的临界值-2.7922,5%的显著性水平下的临界值为-1.9777以及10%显著性水平下的临界值为-1.6021。由此判断,武汉市土地财政和非经济性物品供给之间存在长期稳定的协调关系,且从协整方程(3)可以看出,土地财政对居民非经济性公共物品供给存在正向影响,土地财政每增加一个百分点,城市非经济性公共物品供给水平就会相应提高0.8361个百分点(表6)。

表6 协整检验结果

检验结果均通过了最严格的显著性水平1%的临界值,说明土地财政与教育文化水平、环境保护水平以及医疗卫生水平之间存在长期稳定的均衡关系。同时发现,土地财政对不同类的非经济性公共物品供给水平影响存在结构性差异,医疗卫生水平受土地财政规模影响较大,环保和教育文化类公共物品供给水平次之,两者敏感性较为接近。

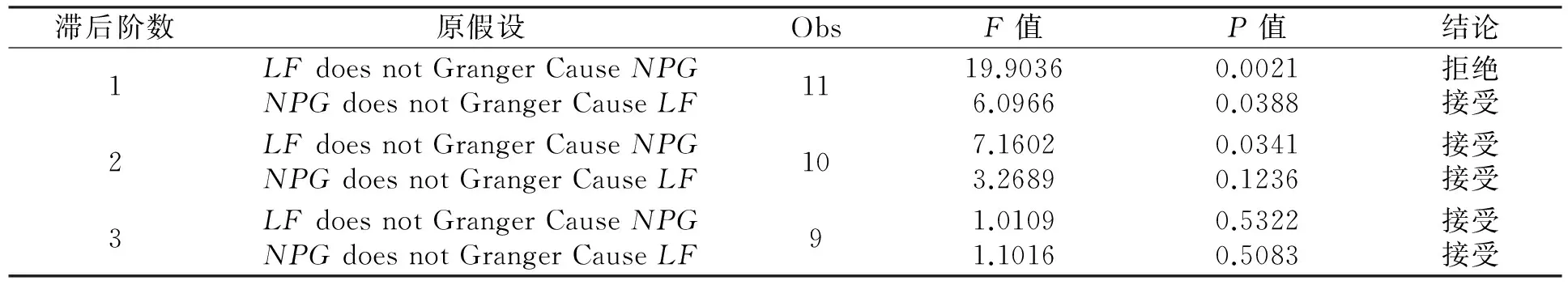

(四)格兰杰因果检验

经过协整检验之后,可以确定变量序列之间存在长期的均衡关系,但是无法分析变量之间的深层次变化机理。格兰杰检验很好地揭示了变量之间的因果关系,应用广泛。本研究在Eviews8.0软件下计算了可以计算的3期滞后阶数,结果表明,滞后1期时,在1%的显著性水平下,土地财政是非经济性公共物品供给的格兰杰原因,而原假设“NPGdoes not Granger CauseLF”在滞后1、2、3期均无法被拒绝,说明土地财政是非经济性公共物品供给水平提高的格兰杰原因,而非经济物品供给的提高对土地财政的影响并不明显(表7)。

表7 格兰杰因果检验结果

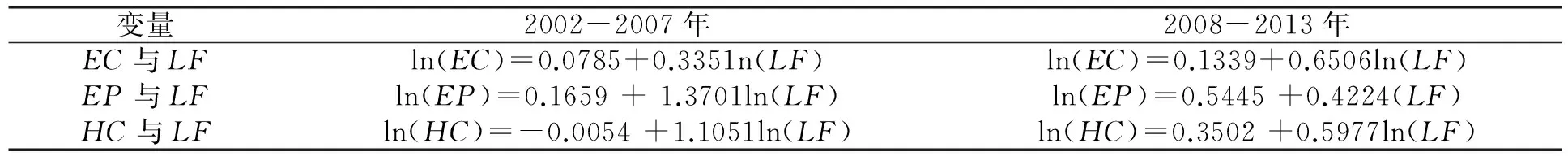

为了进一步探讨土地财政对不同类非经济性公共物品供给水平在不同时期的影响变化趋势,本研究将研究期划分为2002-2007年和2008-2013年两个时间段,以土地财政作为自变量,教育文化、环境保护和医疗卫生三类公共物品供给水平作为因变量,分别用计量模型(式2)进行回归分析,利用Eviews8.0软件计算得到如下结果(表8)。

表8 不同时期土地财政对单项公共品供给的回归结果

(五)研究结果分析

武汉市土地财政对非经济性公共物品供给影响系数为0.8361(式3),即土地财政规模每提高一个单位,非经济性公共物品供给水平会相应提高0.8361个单位。在地方政府“征收农地—高价出让—城市建设—土地增值”的循环模式下,城市非经济性公共物品的供给是土地财政的直接受益者,但是实证检验结果表明这种传导机制效率并不高,只有83.61%。其主要原因可能是效益“漏出”现象的存在,由于政府既是城市经营者又是管理者[14]50-56,管理费用支出、土地腐败、政府偏好等影响土地财政收入的利用效率和支出方向。

对不同类别的城市非经济性公共物品而言,土地财政的影响效果存在差异。第一,医疗卫生类公共物品供给受土地财政影响较大,影响系数高达0.9772(表6),即土地财政规模每提高一个单位,医疗卫生类公共物品供给水平提高0.9772个单位。伴随着快速的城镇化,大量外来人口向城市集聚,对医疗卫生的刚性需求不断攀升,且随着物质生活水平的提高,与健康相关的公共物品受到广泛关注,居民对医疗卫生类公共物品的供给数量和质量提出了更高要求。据《武汉统计年鉴》《武汉市国民经济和社会发展统计公报》相关数据显示,武汉市总人口从2002年的768.10万增长到2014年的1 033.80万人,外来人口将近500万。武汉净流入人口快速增长,从2009年的74.45万人增至2014年的206.49万人。人口大规模集聚对医疗卫生需求急剧上升,政府投入力度不断加强,随着武汉市国家医疗卫生服务中心规划、医疗卫生设施空间布局规划等重大战略的制订,土地财政对医疗卫生事业发展所需的资金、用地等能起到重要支撑作用,为武汉市医疗卫生事业长足进步提供了保障。第二,相比医疗卫生,教育文化和环境保护类公共物品供给水平对土地财政规模变化敏感性较弱,且两者具有极大的相似性,影响系数均在0.75附近(表6)。教育文化和环境保护类公共品受城市历史和资源禀赋影响较大,且稳定性较强,短时间内不会出现剧烈波动。武汉市应该充分发挥人才优势和生态软实力,实现城市良性持续发展。

由格兰杰因果检验结果(表7)可知,在1%的显著性水平下,滞后期为1期的条件下土地财政是非经济性公共品供给的格兰杰原因,这与理论分析和经验预期相符,说明土地财政是非经济性公共物品供给水平提高的直接驱动力。当显著性水平放宽到5%的情况下,“NPGdoes not Granger CauseLF”的原假设被拒绝,非经济性公共品供给是土地财政的格兰杰原因。与已有研究[11]88-93结论相左的是,非经济性公共物品也具有提高政府土地财政收入的作用,在以投资拉动经济增长时期,这种作用传导机制可能存在隐藏性、滞后性的特点,很容易被忽略。近年来,武汉市“学区房”“湖景房”价格暴涨背后反映出非经济性公共物品对土地价值提升作用逐渐明显。

从时间维度看,在2007年以前,土地财政对医疗卫生和环境保护这两类公共品的影响较强,土地财政规模每提高一个百分点,环境保护和医疗卫生类公共品供给水平分别提高1.3701和1.1051个百分点,而教育文化类公共品只相应变化0.3351个百分点;2007年以后,土地财政对教育文化类公共物品供给水平影响增强,而环境保护类和医疗卫生类公共品供给水平反而下降了。不可忽略的是,武汉市河流湖泊众多,适当控制城市土地外延式扩张有利于维持市区河流、湖泊面积,提高环境自我净化能力的同时提供更多观赏价值。另外,土地扩张速度减缓,医疗卫生类规划用地基本成型,服务能力趋向饱和。相比医疗卫生和环境保护,土地财政对教育文化水平影响并不明显,这与武汉市深厚的教育基础密不可分,教育文化事业基础设施完备,先发优势明显,加上后续投入稳定,因而对土地财政依赖较小。

四、结论与展望

(一)研究结论

本研究选取武汉市2002-2013年的数据,通过计量经济模型研究发现土地财政收入对非经济性公共物品供给水平有显著影响,并且这种影响随时间和类别差异而变化。土地财政对非经济性公共物品供给有正向影响,土地财政是快速城镇化的重要动力[16]14-19,这也是土地财政存在合理性的地方。土地财政与城市非经济性公共物品供给水平之间存在着显著的相关性,土地财政对城市非经济性公共物品供给水平有重大影响,但是同时后者对前者也有一定的反向作用。进一步研究发现,土地财政对不同类别的非经济性公共物品供给水平影响并不一致,存在结构性偏向,医疗卫生类公共物品供给受土地财政影响较大,相比医疗卫生,教育文化和环境保护类公共物品供给水平对土地财政规模变化敏感性较弱,且两者具有极大的相似性,影响系数均在0.75附近(表6)。时间维度的研究发现,不同阶段内土地财政收入对公共物品供给水平的影响并不统一,土地财政对教育文化类公共物品供给水平影响逐渐增强,而对环境保护类和医疗卫生类公共品供给水平影响程度呈下降趋势。

(二)展望

城市土地财政与非经济性公共物品供给之间存在较强的相关关系,并得到了武汉市2002-2013年数据的支撑。总体上,土地财政在短期内会促进非经济性公共物品的供给,即非经济性公共物品的供给水平随土地财政规模增加大致呈线性增长趋势。土地财政对教育文化影响程度呈上升趋势,如何转化科研成果为生产力,留住人才助力城市建设还需找准着力点,加大投入力度。武汉市的人居环境和医疗卫生服务水平不断提高,对土地财政的依赖程度逐渐减弱。

长远来看,城市可拓展空间受区域地理因素和宏观政策所限,土地财政规模存在最大点,甚至萎缩,土地财政与非经济性公共物品供给的长期关系还存在很大不确定,有待进一步研究。另外,不同地区城市化进程存在巨大差异,土地财政对非经济性公共物品供给的影响也可能不同,有必要对二者的变化轨迹和这种关系的发生机理做更深研究。

[1]田莉:《处于十字路口的中国土地城镇化——土地有偿使用制度建立以来的历程回顾及转型展望》,载《城市规划》2013年第5期。

[2]贾生华、张娟锋.:《土地资源配置体制中的灰色土地市场分析》,载《中国软科学》2006年第3期。

[3]娄成武、王玉波:《中国土地财政中的地方政府行为与负效应研究》,载《中国软科学》 2013年第6期。

[4]薛翠翠、冯广京、张冰松:《城镇化建设资金规模及土地财政改革——新型城镇化背景下土地财政代偿机制研究评述》,载《中国土地科学》2013年第11期。

[5]田传浩、李明坤、郦水清:《土地财政与地方公共物品供给——基于城市层面的经验》,载《公共管理学报》2014年第4期。

[6]Estrin S., Marin A., Samuelson P. A..DiagrammaticExpositionofaTheoryofPublicExpenditure, Macmillan Education UK, 1995.

[7]左翔、殷醒民 :《土地一级市场垄断与地方公共品供给》,载《经济学(季刊)》2013年第2期。

[8]傅勇、张晏:《中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价》,载《管理世界》 2007年第3期。

[9]张军、高远、傅勇 :《中国为什么拥有了良好的基础设施》 ,载《经济研究》2007年第3期。

[10]傅勇:《财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给》,载《经济研究》2010年第8期。

[11]张倩、王海卉:《从“土地财政”到“房产税”须解决的三个问题》,载《城市问题》 2015年第10期。

[12]李勇刚、王猛:《土地财政对中国城市空间扩张影响效应的实证检验》,载《统计与决策》 2016年第2期。

[13]王玉波:《土地财政与城市用地规模关系地域差异研究》,载《中国人口·资源与环境》2015年第4期。

[14]李菁、匡兵、张路:《城市土地扩张对城市居民非经济福利的影响——以武汉市为例》,载《城市问题》2015年第2期。

[15]辛波、于淑俐:《对土地财政与经济增长相关性的分析》,载《农村经济》2010年第3期。

[16]邹秀清:《中国土地财政与经济增长的关系研究——土地财政库兹涅兹曲线假说的提出与面板数据检验》,载《中国土地科学》2013年第5期。

[17]杜雪君、黄忠华、吴次芳:《中国土地财政与经济增长——基于省际面板数据的分析》,载《财贸经济》2009年第1期。

[18]葛扬、钱晨:《“土地财政”对经济增长的推动作用与转型》 ,载《社会科学研究》 2014年第1期。

[19]张平、刘霞辉:《城市化、财政扩张与经济增长》, 载《经济研究》2011年第11期。

[20]韩本毅:《城市化与地方政府土地财政关系分析》,载《城市发展研究》2010年第5期。

[21]刘佳、吴建南、马亮:《地方政府官员晋升与土地财政——基于中国地市级面板数据的实证分析》,载《公共管理学报》2012年第2期。

责任编辑胡章成

The Effect of Land Finance on the Supply of Non-economic Public Goods in Cities——An Empirical Study Based on Data From 2002 To 2013 in Wuhan City

LI Jing, LIU Xu-ling, ZHAO Yi

(Schoolofpublicadministration,HUST,Wuhan430074,China)

Based on the data of Wuhan city from the year 2002 to 2013, this paper constructs an econometric model of land finance scale and non-economic public goods supply level. Methods of cointegration test and granger causality test were used to explore the direction and degree of effect that land finance scale has on non-economic public goods supply. The results show that: there is a significant correlation between land finance and non-economic public goods supply level. The former has a significant role in promoting the latter, while the latter also exerts great function in improving the former in reverse at the same time. Varying with different categories of non-economic public goods, influence of land finance is not consistent. In another words, there is a structural bias. It finds from the time dimension that the impact of fiscal revenue of land in different stages on the public goods supply level is not uniform: the positive effect on the supply of culture land education increases with time , while the effect on environmental protection and health care decreases with time forwards.

land finance; non-economic public goods; structural bias

李菁,管理学博士,华中科技大学公共管理学院副教授,研究方向为土地资源管理;刘旭玲,华中科技大学公共管理学院硕士生,研究方向为城市土地利用管理;赵毅,华中科技大学公共管理学院博士生,研究方向为土地经济学。

国家自然科学基金青年项目“非平等交易下农地自演化产权与强制性产权的冲突、磨合机理研究”(71103068)

2016-04-28

F301

A

1671-7023(2016)05-0092-07