跨国迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响*

——基于福建省明溪县H村的个案研究

林李月,朱 宇,王心宇(.福建师范大学 地理研究所,福建 福州350007;.上海大学 亚洲人口研究中心,上海00444)

跨国迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响*

——基于福建省明溪县H村的个案研究

林李月1,朱宇1,王心宇2

(1.福建师范大学 地理研究所,福建 福州350007;2.上海大学 亚洲人口研究中心,上海200444)

质性研究;跨国迁移;人口迁移;妇女研究;留守妇女;婚姻家庭

论文基于质性研究方法,以人口国际迁移现象比较突出的明溪县H村为研究个案,从家庭收支特征、家庭地位、婚姻生活状态和社会支持网络等方面考察和分析了丈夫跨国迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响。研究结果显示,丈夫出国使家庭条件和物质生活得到改善,推动了农村妇女家庭地位的改善,电话联系弥补了夫妻空间分离造成的负面影响,但丈夫缺位使留守妇女承担了多重责任,婚姻品质和社会生活也因为丈夫出国而改变。与此同时,留守妇女的消费结构和消费观念并没有因为丈夫出国而发生明显的改变,社会生活支持网络并未弱化,仍是传统的亲属网络。

一、问题的提出

20世纪70年代以来,随着全球化进程的进一步加速,中国新移民也以更加开放的步伐走向世界。伴随着新一轮出国热潮滚滚涌动,福建省跨国新移民的数量也在迅速增长,且迁出地呈现出从沿海向内陆延伸发展的趋势。[1]与此趋势相伴随的是,福建内陆山区也开始出现了许多新移民并形成新兴侨乡,其中三明市明溪县为典型代表。新兴侨乡地区新移民的迁入地主要是以欧美发达国家为主,迁移者多为来自农村的、受教育程度不高的男性青壮年劳动力。[2]在此人口跨国迁移过程中,农村地区丈夫出国务工或经商而其妻子留守家中进行生产和照顾老人小孩的现象也不断凸显。目前学术界对福建新移民的研究成果颇多,但主要关注传统侨乡地区在迁移模式上出现的变化及其对原居住地社会文化的影响,[3]而对新兴侨乡地区人口跨国迁移带来的影响则较少有研究涉及。更为重要的是,现有研究多将关注点集聚在移民的男性身上,对侨乡留守女性的研究较少,[4]尤其缺乏国际迁移(特别是丈夫的缺位)对新兴侨乡地区农村留守妇女婚姻家庭生活形态影响的研究。

国内学者关于丈夫国内迁移对农村留守妇女婚姻关系、社会支持网络和家庭地位等方面影响的研究,也是我们认识跨国迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活影响的重要文献基础。已有研究发现,农村留守妇女的婚姻不稳定性高于非留守妇女;[5]而且繁重的体力劳动和丈夫长期不在身边的精神压力,对农村留守妇女的心理健康和婚姻幸福产生负面影响,[6]但也有研究称,夫妻空间分居并没有让婚姻关系变得不稳定反而变得更加和谐。[7]在家庭地位方面,有的学者认为男性劳动力的缺失使得农村留守妇女的家庭地位得到提高,[8]但有的学者则认为农村留守妇女的家庭地位、社区地位并未因为丈夫的外出而发生根本改变。[9]在社会支持网络方面,有的学者认为丈夫的缺位使留守妻子的社会支持网络发生改变,重心由婆家转向娘家,由血缘亲戚转向邻居好友。[10]由此可见,丈夫外出对农村留守妇女的心理健康和婚姻状态产生了较大影响,且改变了她们的社会支持网络,但现有研究在丈夫外出务工对留守妇女婚姻关系的影响是趋于和谐还是逐步恶化,以及丈夫外出是否有利于推动留守妇女家庭地位的提升等方面,得出的结论并不一致甚至是截然相反。此外,上述研究多是针对留守妇女婚姻关系、社会支持网络和家庭地位中的某一方面,得出的结论也相对较为零散,无法形成系统的认识。

更为重要的是,侨乡地区农村留守妇女的婚姻生活因其丈夫的跨国行为而具有不同于国内人口迁移所引发的特点。实际上,相对于国内迁移,人口国际迁移的空间和心理距离更远,且出国男性劳动力在国外大多处于社会边缘,难以融入当地社会,家庭成员团聚更为不易,因此,由于丈夫的国际迁移而造成的空间缺位对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响可能更为深刻,但目前关于这方面的研究还较为缺乏。少数针对传统侨乡女性或侨乡地区婚姻形态的研究在一定程度上支持了上述论述。例如,沈惠芬通过对侨批资料的分析与研究指出,海外迁移对侨乡女性生活有着直接而深刻的影响。[11]陈凤兰通过对福州地区侨乡留守妻子(俗称“万八嫂”)的研究发现,丈夫出国带来了跨国移民家庭中夫妻双方在社会经济家庭责任方面的重新分配,“万八嫂”承担了多重家庭责任,并形成了在经济地位上对丈夫的依赖。[12]因此,有必要从新的角度探索国际迁移(丈夫的缺位)对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响,以拓展和深化对人口迁移对迁出地农村地区影响的认识,并为政府制定相应的发展政策提供科学依据。

鉴于此,本文将运用质性研究的方法,以新兴侨乡地区国际人口迁移比较突出的明溪县H村为实证考察个案,从家庭收支特征、家庭地位、婚姻生活状态、消费结构和社会支持网络构成四个方面考察人口的国际迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活的具体影响,探究新兴侨乡男性迁出对留守妇女婚姻家庭生活影响上呈现出的特点,以期为进一步深入了解和认识人口国际迁移对农村留守妇女的影响提供有效的案例佐证。

二、研究方法与调查地区

(一)研究方法:质性研究与深度访谈

与定量研究思路不同,本文采用质性研究方法收集资料。质性研究(Qualitative Research)是以研究者本人作为研究工具,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。[13]深度访谈是质性研究中最重要的调查方式,本文主要采用深度访谈法获取一手资料。所调查个案都是丈夫外出夫妻分居的。访谈提纲采取半结构式,每次访谈时间都在一个小时以上,访谈结束后对访谈录音进行逐字逐句的整理。此外,本文还辅以参与观察的方法收集资料,主要是对所调查村庄的生活环境、受访者的居住环境进行观察,以此全面了解她们的生活水平和生活状态。

(二)实证研究地区:福建省明溪县H村

本文以福建省明溪县H镇的H村作为实证研究地区。H镇位于“八闽旅欧第一县”—— 明溪县南部,距县城大约20公里,H村是H镇政府所在地。截至2013年底,H村拥有户籍人口2058人,其中农业人口1526人,非农业人口532人。改革开放以来,尤其是20世纪90年代末,许多村民通过劳务、经商等途径跨出国门,分布在五大洲不同的国家和地区,其中85%的人集中在欧洲的匈牙利、意大利、俄罗斯等国。据统计,H村实际在外人数占人口总数的近11%,男女比例约为3∶1,以已婚男性和未婚女性居多。可以说,H村是福建山区农村劳动力跨境迁移较多的区域,在反映新兴侨乡人口跨境迁移特点方面具有一定的代表性。

H村是一个典型的山区贫困村,社会经济发展水平低,村民的收入来源主要是烟叶种植和外出务工获得的劳务性收入。村子里收入水平较高的家庭多为有男性劳动力外出的家庭,即留守妇女的家庭收入水平一般高于同村平均水平,家庭生活通常较为富裕。在所调查的留守妇女当中,大多数2013年的家庭年收入达到8万元以上,只有极小部分留守妇女2013年的家庭年收入不足3万元,其中,家庭中有男性劳动力出国经商人员的收入要比出国务工人员的多,通常有10万元以上。

笔者于2014年1月至2月在H村访谈了50名农村留守妇女,留守妇女的选取带有一定的随机性,但适当进行调控,使受访者尽可能涵盖更多的社会经济类型。受访者年龄从24岁到55岁不等,其中年龄在30~40岁之间的妇女最多,占54%;其次是20~30岁和40~50岁,分别占24%和18%;仅有4%的被访者年龄在50岁以上。受教育程度从文盲、初中、高中到大专均有一定比例的分布,其中以初中和高中为主,分别占42%和34%。访谈以被访者丈夫的跨境迁移对其所带来的婚姻家庭生活的变化为主线索,包括受访者及其家庭的基本信息、家庭决策、婚姻生活、消费方式、社会支持网络以及与丈夫的联系、对婚姻的满意程度等。本文试图通过对这些访谈信息的解析,探讨丈夫的跨国迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响特征。

三、国际迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活的影响

在借鉴已有研究成果的基础上,参照农村留守妇女的实际情况,结合实地深入访谈和参与观察收集到的资料,本文主要从家庭收支特征、家庭地位、婚姻生活状态和社会支持网络四个方面来考察丈夫的跨国迁移对农村留守妇女婚姻家庭生活造成的影响特征。

(一)家庭收支特征

1. 家庭经济收入上升,但来源方式趋于单一

一般而言,出国之后为了应对与家人长期分离的状况,新移民往往通过汇寄钱款来与家人保持联系,在经济上支持家庭,联结与家庭成员特别是妻子的感情。[14]正如笔者在调查中所发现的,村里家庭收入高的家庭多是有男性劳动力外出的家庭,而高收入主要源自于丈夫的海外汇款。深入访谈资料显示,丈夫出国后,留守妇女的家庭收入得到明显的改善,但家庭的主要经济来源发生了很明显的变化,开始朝单一化的方向发展。如图1所示,丈夫出国前,家庭的经济来源由丈夫、长辈和留守妇女三方共同承担,其中丈夫承担的份额最重,随后依次是长辈和留守妇女自己;而丈夫出国后,出国丈夫的收入则成了家庭绝对的经济支柱和经济来源,长辈和留守妇女对家庭经济收入的贡献率急剧下降,尤其是长辈下降幅度更为明显。由此可见,丈夫出国改变了家庭的经济来源结构,使得多数留守妇女不再为生计发愁,减轻了留守家庭的经济负担。

图1 丈夫出国前后留守家庭的经济来源

但我们也可以发现,丈夫的出国使家庭的经济来源方式趋于单一,加剧了留守女性对丈夫的经济依赖。一旦丈夫的汇款中断,留守妇女的家庭生活将受到极大的负面影响。在这种情况下,留守在夫家的妻子可能就要承担本属于丈夫的社会经济和家庭责任。

个案1:W1,45岁,丈夫出国近20年,没回来过一次,两个孩子是自己一个人拉扯大的。她没有别的收入,就靠丈夫寄回家里的钱养活三口人。而丈夫却经常“忘了”往家里寄钱。“十年的钱还不如别人出国两年的多。”“但两个孩子读书还需要钱,我就只能省吃俭用或者向其他人借钱。”

2.家庭消费结构仍以生存型为主,消费观念仍较传统

通过调查留守妇女们的消费结构和消费观念可窥探丈夫跨国迁移对其生活品质产生的影响。一般认为,随着人们收入和生活水平的提高,人们的消费需求将逐渐从传统的满足基本衣食住行的消费品向满足更高层次身心健康需求的消费品转移。通过对比丈夫出国前后留守妇女家庭的消费结构发现,留守妇女家庭的开支仍以传统的满足基本衣食住行的消费为主,即家庭的消费结构仍以生存型为主。尽管如此,丈夫出国后,留守家庭在看病和孩子教育方面的比重较之丈夫出国前增加了不少,说明留守妻子们开始追求身体健康和子女未来的发展。

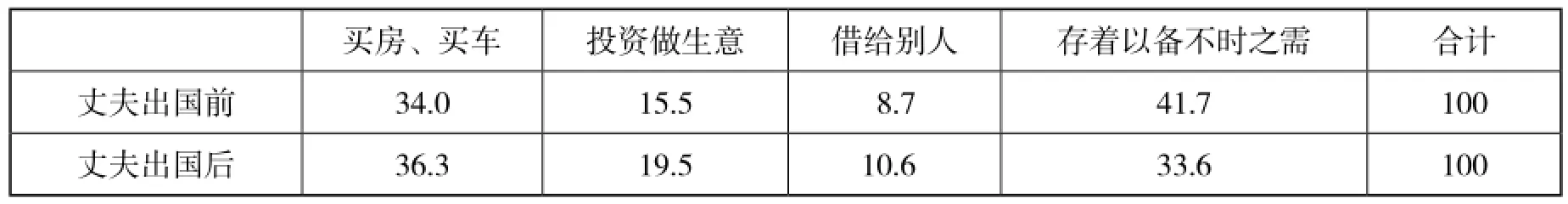

与前文丈夫出国使得家庭经济条件得以改善的结果一致的是,丈夫出国后,超过90%的留守妇女表示她们的家庭已经有了相当金额的储蓄,这是以前她们所无法想象的。从留守妇女家庭积蓄的去处看,如表1所示,除了将积蓄存着以备不时之需之外,买房买车依然是重要的选择之一,本次访谈对象中已有不少家庭在县城购买了商品房和添置了轿车。此外,这些家庭中还是有一部分人选择将积蓄借给别人和投资做生意,实际上这也在某种程度上促进了当地经济的发展。但这种家庭的比例还不高,这与已有研究结果[15]中认为该地出国人员回乡投资的规模与所创外汇不成比例的观点不谋而合。

表1 留守妇女家庭积蓄的去处构成 单位:%

个案2:W2,48岁,丈夫和兄弟一起在意大利办了工厂,赚了不少钱。前几年,W2在北海、厦门均购置了商品房,她说:“当初买的好,现在卖的话,起码可以加个零。”不过她说,在北海的那套房地理位置很好,周围环境也很漂亮,舍不得卖,以后还可以搬去那边养老。除了房子,W2在M县也有两家店面,每个月的店面出租金就足以维持家里的生计了,要不是没学会开车,她还要再去买辆车。

调查结果显示,超过90%的妇女在丈夫出国前的消费观念是“能省就省”,但是在丈夫出国后,手头有闲钱了,购物时除了看商品的实用性和质量外,对商品的档次、外表也开始有了追求,“需要就买”的比重占到了34%。尽管如此,她们的消费观念仍局限于购买实用性的物品上,对奢侈品的消费依旧是敬而远之的,花钱不再束手束脚、消费观念是“喜欢就买”的人还是极少数。在访谈过程中,大部分妇女表示没有自己给购买过奢侈品,其中持着“买奢侈品=浪费钱”观念的占近一半,朴实的农村妇女还是认为钱应该用在刀刃上,有钱也不能随便花。由此可见,尽管丈夫出国改变了家庭的经济状况,大部分留守妇女家庭的收入得到提升,但她们的消费观念仍趋于传统的节约型,炫耀性消费现象并没有滋生。

个案3:W3,33岁,丈夫在意大利,几乎每年回来一次,每次回来都会给她带些礼物。有一次丈夫花了7000多元给她买了一个包,她虽然高兴但还是很心疼那个钱。“去年回来的时候给我买了一个包,他告诉我花了7000多,我心疼死了,一直念叨他,让他以后不要买了。”W3一直强调那个包超过她的心理预期,“你看我现在一直没舍得用,这都够我买几百个包了。”

(二)家庭地位

1.家庭地位及其满意度得到提高

由于受传统的“男主外、女主内”的性别角色分工思想的影响,农村女性通常被认为是家庭地位低、缺乏家庭决策能力的群体。然而,丈夫出国后,家庭男性角色的缺失却给农村留守妇女在家庭决策和人际交往方面提供了展现自我的机会。在调查过程中发现,在丈夫出国前,留守妇女家庭的决策方式主要以夫妻俩共同决定的模式为主,丈夫单独决定和长辈单独决定的模式为辅,由留守妇女单独决定的比重不高。丈夫出国后,留守家庭的决策方式发生了明显的变化,留守妇女的家庭地位亦得到显著的提高。虽然家庭中的重大事情主要是由夫妻俩商量后决定,但丈夫和长辈单独决定的比重下降明显,相反由留守妇女单独决定的比重上升迅速(如表2)。可见,夫妻双方空间隔离的婚姻关系反而推动了农村妇女家庭地位的改善。

个案4:W4,40岁,丈夫出国近10年,育有两个孩子。丈夫出国后勤快肯干,汇了不少钱回来。家里原来住的房子老旧,且和公婆住在一起,不方便。“我就想着现在有钱了,我们可以自己建新房子,我就跟我老公说了,我老公就说你想建就建吧,你自己做主。”“新房子的选址装修一系列都是我自己一手操办的。”说这些事情时,该妇女脸上洋溢着幸福的表情和骄傲的神情。

与此相对应的是,丈夫出国后留守妇女对自身家庭地位的满意度也得到极大的提高。丈夫出国前,只有1个(2%)被访谈的农村留守妇女对自己的家庭地位感到很满意,大部分留守妇女对家庭地位满意度的评价多为“一般”和“比较满意”。而在丈夫出国后,对自己的家庭地位表示“很满意”的比重大幅度上升,表示“不满意”的比重显著减少(见表2)。

表2 留守妇女的决策能力及对自身家庭地位的满意度 单位:%

可以肯定的是,男性劳动力的国际迁移较大程度上提升了农村留守妇女的家庭地位,留守妇女也因为丈夫的出国而得到更多施展自身能力的机会与空间,“男主外、女主内”的模式逐渐开始向“妇女内外兼顾”的模式转变。然而,同时需要看到的是,这并不表示留守妇女在家庭中就占有主导地位和拥有绝对的决策权,且有近一半留守妇女对家庭地位满意度的评价仍停留在一般甚至是更糟糕的不满意。

2.工作重心转向家庭,且被迫承担多重责任

尽管丈夫的缺席导致留守妇女家庭地位上升,但这却又同时使留守妇女被迫承担更多的责任。一般来说,夫妻双方共同分担家庭诸多的责任和义务,但留守妇女却因为丈夫的出国而被迫承受更重的生活负担。而这种负担主要来源于两个方面,即抚育子女和照料老人。对留守的其他家庭成员的照顾成为留守妇女们的主要日常家务工作。在访谈过程中我们了解到,在丈夫出国后,有42%的留守妇女的工作重心从种田、打散工等方面转移到了在家带孩子和赡养老人上。在丈夫出国前,家中老人大多是由夫妻双方共同照顾;照顾和教育孩子的工作也多数是由长辈、丈夫和自己共同负责。而在丈夫出国后,留守妇女被迫承担了照顾老人孩子和教育孩子等多重责任,这些责任对女性的身心健康和婚姻状态产生了许多不利的影响,某种程度上将留守妇女束缚在家庭生活中。在采访前文的个案1时,她也表现出同样的困惑和无奈。个案1就表示丈夫出国后经常忘记寄钱,主要原因是丈夫出国后,染上了赌瘾,“每每赚到点钱就拿去赌”,甚至还因为赌博进过监狱。她说,若不是家里还有两孩子在读书需要照顾,只能无奈留守下来照顾孩子,要不然早就追出去了,“看也要看着他。”

个案5:W5,32岁,丈夫出国近3年,现在儿子已上小学,家中还有两个老人。W5说:“我原来在镇上帮人家看店铺,老公出国后,儿子要上学,我没办法工作就不做了,就专心在家里带孩子了”。“老公在家里的时候,还能帮忙照看一下孩子,偶尔帮我做点家务,现在老公不在家,我每天要接送儿子上下学,晚上还要督促他写作业,有时就感觉特别累。尤其是儿子生病或老人生病的时候就特别想他在身边,这样就能帮我分担一些,但是要赚钱也没办法不是”。谈及这些,她流露出满满的伤感和无奈。

(三)婚姻生活状态

1.夫妻交流互动方式以打电话为主

相对于回家探望而言,留守妇女和在国外丈夫双方对彼此感情的维系采取了更多样、更灵活的交流互动方式,比如打电话、写信、视频和聊天软件等等。在调查过程中了解到,在被访谈的50个留守妇女中,只有8个留守妇女的丈夫坚持一年回来一次,还有5个留守妇女的丈夫大概是两三年回一次家,更多留守妇女丈夫的归期是不定期的,也有11个留守妇女的丈夫一次都没回过,因为“回国的成本太高”。这足以证明留守妇女和丈夫处于长期分离的状况。据了解,一般情况下,比较“频繁”回国的都是出国时间比较长、在迁入国工作生活较为稳定者或者是在迁入国收入颇丰者,而更多的人在工作生活还不是很稳定或者收入还不足够高,尚不能“衣锦还乡”时则一般宁愿选择不回国。

在不能和丈夫面对面沟通的情况下,绝大部分留守妇女通过打电话的方式与丈夫保持联系,仅有少部分(3%)的留守妇女采用了更加现代的方式与丈夫联系,例如网络视频。手机和网络这些现代通讯工具的基本普及为留守妇女和其在国外丈夫的联系创造了便利的条件,在一定程度上减弱了夫妻分离的距离感。留守妇女与丈夫间的联系频繁,联系的内容主要是聊家常。在与丈夫的联系频率方面,大多数留守妇女每周至少与丈夫联系一次,且大多数情况下是由丈夫发起的沟通,她们笑称“国外打电话太便宜了”。当然也有个别留守妇女表示,自己与丈夫的联系周期不频繁,丈夫只有在往家里汇钱的时候才会打个电话。留守妇女与丈夫联系时的聊天内容大多数是相互汇报各自的近况,通常涉及到家人的健康状况、孩子的学习情况,以及最近的收入情况等。

因此,对于这些分离的家庭而言,电话联系这种远距离的情感交流互动已经成为婚姻的一个重要部分,是保证夫妻对对方持续不断的了解和彼此维系感情和信任的工具,它们可以令留守妻子们从情感上体验到丈夫从遥远国度传来的情意和关怀,他们的婚姻和感情正是在这种无数次通话中得以延续(如下文的个案7)。然而,与丈夫国内迁移而成为留守妇女的女性可以在条件允许的情况下主动去丈夫打工的地方看望丈夫不同,由于丈夫出国而成为留守妇女的女性基本上很难去丈夫工作地看望丈夫,这也有可能对她们的婚姻幸福感产生一定的负面影响。

个案6:W6,32岁,育有一儿一女,丈夫出国四年多了,期间就回来过一次。两人是丈夫在福州打工时相识相爱后结婚的。由于W6不是本地人,不会说当地方言,丈夫出国前就一直比较依赖丈夫,丈夫出国夫妻之间也因此无法实现日常的面对面情感交流和心理沟通。W6就跟丈夫说,“要么她跟着一起出去,要么就他回国,在国内打工。”但是丈夫觉得,在国外赚得比较多,她还是留在家乡照顾孩子比较好,所以经常跟丈夫在电话里吵架。W6很伤感地说“吵架很伤感情的,经常一个人的时候就想着这样的日子还不如离婚算了”。

2. 婚姻幸福度未发生明显改变

目前,学术界对留守妇女婚姻关系关注的焦点或主要观点是,时空分割的婚姻关系阻碍了夫妻之间面对面的情感交流,进而对留守妇女的婚姻幸福感产生负面影响。本研究通过留守妇女对自身婚姻幸福感及其变化的主观评价表明,问题本身并非像一些流行的学术观点所论述的那样简单化和绝对化。92%的留守妇女用“很幸福”“比较幸福”和“一般”来评价丈夫出国前自己的婚姻状况。在丈夫出国后,绝大多数的留守妇女觉得婚姻幸福度在丈夫出国后基本维持不变,只有5人觉得自己的婚姻变得更幸福,其中包括3位认为丈夫出国前两人的婚姻并不幸福的妇女,另有2人认为变得不幸福。在夫妻关系有变化的样本中,留守妇女认为夫妻的感情比以前更好,主要原因是,夫妻双方都在家时会因为经济拮据、家庭琐事而吵架、闹矛盾,丈夫外出务工不但会改善家庭经济条件,而且因为双方都能体谅到对方的辛苦与不容易而相互理解、相互挂念,使得夫妻感情变得比以前更好。

个案7:W7,29岁,育有一女,丈夫出国两年多。俩人是相亲认识的,结婚后矛盾日渐出现。丈夫大男子主义较为严重,在家吆五喝六的。W7又嫌弃丈夫不会赚钱,夫妻俩三天两头因为鸡毛蒜皮的小事争吵。而丈夫出国后,家里冷清了许多,W7反而怀念起当初斗嘴的日子。丈夫在国外也像是变了个人,打了三份工,自己省吃俭用,大部分钱都往家里送。W7心疼丈夫,打电话时都要嘱咐丈夫注意身体,别太累,家里钱够用……“像是回到热恋时期。” W7甜蜜地说:“他明年春节就回家。”

不过,我们也要看到这种时空分割状态对婚姻幸福感还是有着微妙的影响。在调查过程中发现,对于可能影响婚姻关系的因素,留守妻子们普遍把“两地分居”排在了第一位。虽然说婚姻要靠两个人的信任维持,但若是长久分居两地,遥远的距离阻碍了夫妻之间的情感交流,丈夫在国外视野相对开阔的同时诱惑也相对增加,而妻子长期留守,精神上和生理上都是空虚状态,就算是再信任的夫妻也可能出现猜疑的裂痕,这种裂痕是导致日后婚姻的危机所在。但另一方面,“距离产生美”,遥远的距离和长期分离使得原本容易闹矛盾的夫妻双方再难吵起来,思念和担忧逐渐取代了对丈夫的些许不满。

3. 与公婆关系没有明显变化

古往今来,媳妇与公婆的关系,都是婚姻家庭生活中老生常谈的话题。在中国家庭中,媳妇与公婆之间总牵扯着照顾孩子和养老等一系列问题,媳妇与公婆往往站在情感与经济的对立面,而丈夫则是联系双方的桥梁,是双方关系的润滑剂。而当处理双方关系的中间人不在身边时,留守媳妇与公婆间的关系会发生怎样的变化?在被调查的50名留守妇女当中,丈夫出国前表示与公婆关系非常好的仅占8%,与公婆关系还可以的占48%,与公婆关系不和的占22%,其余的表示与公婆关系一般,谈不上好坏。当被问及丈夫出国后与公婆间的关系是否有所变化时,超过一半的留守媳妇觉得和公婆间的关系没有明显变化,但也有26%的留守媳妇觉得和公婆关系不如以前。关系恶化的主要原因是产生矛盾后无人来调解,导致双方矛盾愈演愈烈。

案例8:W8,32岁,婆婆早些年已经过世,丈夫出国后,自己带着儿子和公公一块儿住。W8说:“只有公公没有婆婆,丈夫又不在,很不自在。”生活不方便是一回事,公公不做事还常常挑W8的毛病,W8觉得委屈便顶撞公公,一来二去,没有同时扮演儿子和丈夫双重角色的男性来调和矛盾,家里逐渐变成了战场,这样的日子坚持了两年多,W8忍无可忍就干脆瞒着丈夫带着孩子搬出去住,不再照顾公公的起居生活。

4.休闲方式发生变化

虽然留守妇女的生活重心是旧赡养老人抚养孩子,然而随着生活水平的提高,她们的生活状态也发生了重大改变,她们有越来越多的业余生活,这促进了留守妇女与外界的接触和交流,在某种程度上减轻了丈夫缺席带来的寂寞和精神上的空虚。在被调查的50名留守妇女中,至少有15名在业余时间串门聊天,大家坐在一起聊聊村里的事情,说说自己的孩子,她们的话题几乎都是丈夫、孩子和与公婆相处的问题,她们认为通过这种方式可以宣泄不满情绪和排除孤独感。然而,通过对比丈夫出国前后留守妇女业余生活的主要休闲方式可发现(见表3),留守妇女业余时间选择在家休息、看书、读报、看电视和辅导孩子功课的比例有所缩减,而选择打麻将和参加文艺活动等休闲方式的比例则明显上升。在参与观察过程中,我们发现三天两头聚一块打麻将成为留守妇女业余生活最主要的消遣方式,甚至有些妇女把孩子也带上,认为这是“带孩子打麻将两不误”。有些留守妇女业余生活甚至沉迷于打麻将,不仅疏忽了对孩子的教育,而且几乎不和远在国外的丈夫联系、沟通,这使得原本就缺乏沟通的夫妻关系更加疏远了,进而影响身心健康和家庭和睦。从调查中也发现,近几年,随着广场舞等活动的流行,留守妇女在业余时间里参加跳舞等文艺活动的比例也在上升。跳舞不仅可以休闲娱乐,还可以活动筋骨,使得身心得到放松,是留守妇女应该坚持的好的娱乐方式。

表3 留守妇女的主要休闲方式 单位:%

案例9:W9,36岁,有一个10岁的女儿。婆婆很勤快,家务事、带孩子都是婆婆做,W9不愿闲在家,就在附近开了间麻将馆。麻将馆里提供茶水和瓜子,很多妇女在那一坐就是半天。她说:“我就爱搓麻,反正家里事也不用我管,自己开麻将馆累是累了点,但既过了手瘾又可以赚钱,何乐而不为。”

(四)社会支持网络

丈夫的国际迁移可能使原本由丈夫构建起来的以男性为核心的社会支持网络被削弱甚至中断,因此留守妇女如何处理与建构社会支持网络,以应对丈夫缺席家庭生活出现的各种问题,无疑是其婚姻家庭生活中不可或缺的构成部分。多数的研究认为,丈夫外出不可避免地导致家庭社会支持网络弱化,在遇到邻里、农业生产等纠纷时,留守妇女们更容易成为被人欺负的对象,使她们产生强烈的不安全感。[16]但是,我们通过留守妇女对自身与周围人关系的主观评价和求助的社会网络的调查表明,事实并非如此。在被调查中的50位留守妇女当中,认为自己和周围的人关系“比较和谐”的多达39人,其余则认为自己和周围的人关系一般,并没有出现“不和谐”或者“非常不和谐”的状况。遇到难题时,95%的留守妇女表示“非常愿意”和“大多数时候愿意”主动告诉别人,只有为数不多的留守妇女认为羞于启齿或不愿意告诉他人。

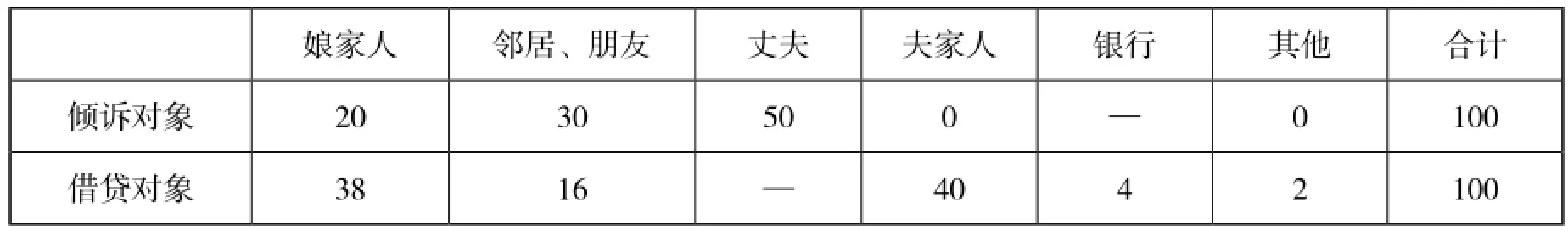

倾诉对象和借贷对象分别体现了留守妇女家庭生活中的情感慰藉和物质支撑,我们主要通过这两个方面来体现留守妇女社会关系网络的特征及其使用状况。调查发现,在遇到需要倾诉时,一半留守妇女倾诉的对象是丈夫,另外一半选择向娘家人和邻居、朋友倾诉,而选择向夫家人倾诉的妇女一个也没有。但是,当到了急需用钱不得不向别人借的时候,反而有40%的留守妇女最先想到公婆、丈夫的兄弟姐妹,而有38%的留守妇女最先考虑向娘家人借(见表4)。88%的留守妇女认为,娘家人给予最大的帮助是精神方面,在精神上给予自己鼓励和安慰。可见,这些留守妇女大多数是从夫家获得物质支持,从娘家获得情感慰藉,传统的血缘关系网络仍旧是农村留守妇女的依赖,邻居、朋友等地缘和友缘关系网络次之,而更具有现代性的异质性高级关系网络的利用程度则是非常低的。这一结果说明,尽管丈夫出国并未导致留守妇女的家庭社会支持网络趋于弱化,但留守妇女们的社会支持网络也尚未得到拓展,仍局限在传统的同质性的初次关系网络中。

表4 留守妇女遇到困难时求助的社会网络 单位:%

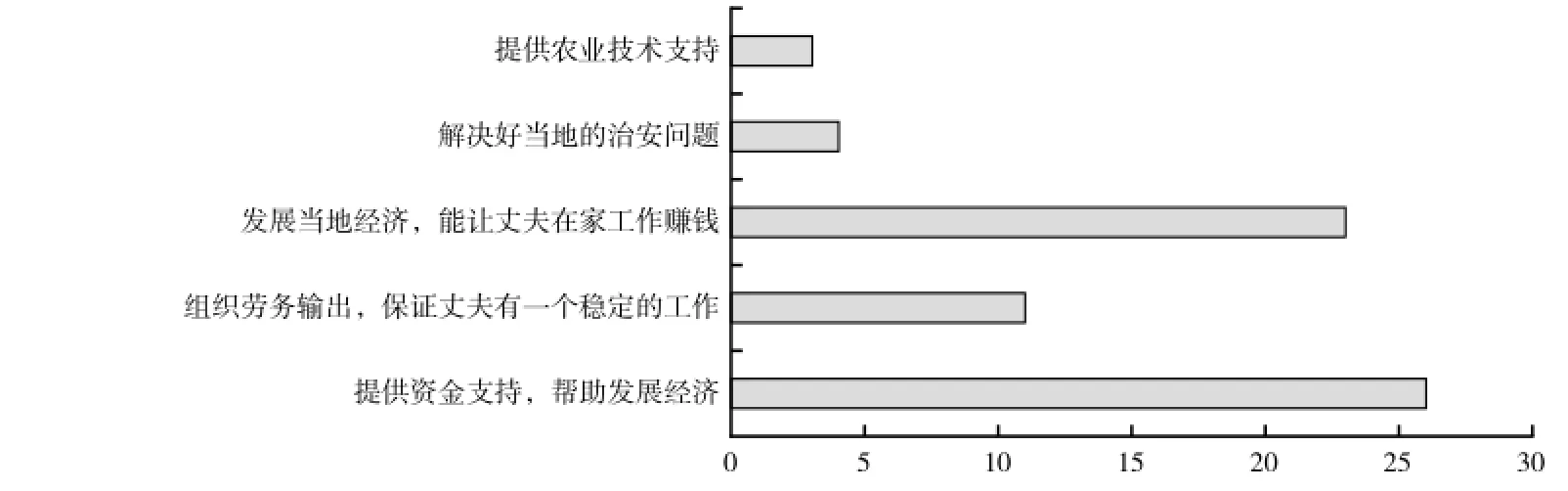

本文的调查结果还反映了另一重要问题,即农村留守妇女对当地经济发展的渴望。当被问及“您最需要政府部门给予何种帮忙时”,希望政府部门提供资金支持,帮助发展经济成为农村留守妇女的首要选择;其次是发展当地经济,能让丈夫在家工作赚钱;第三才是组织劳务输出,保证丈夫有一个稳定的工作(见图2)。可见,尽管丈夫出国务工给她们的家庭带来较为满意的收入,但留守妇女们还是希望在可能的情况下丈夫能够就地就近就业,因此发展当地经济应成为当地政府刻不容缓的事情之一。

图2 留守妇女希望政府部门给予的帮助 单位:%

四、小结与思考

新古典经济学理论认为,收入差距是诱发移民的主要动因,只要两地间收入差距一直存在,移民就会源源不断地发生。[17]同时,新迁移经济学理论认为,移民产生的原因不仅是两地绝对收入的差距,而是同参照群体比较后产生的相对剥夺感。[18]而据调查,H村有男性劳动力外出的家庭大多是村里较为富裕的家庭,这说明迁移对改善家庭收入水平有着重要的促进作用,并由此导致其他家庭产生相对剥夺感。据此,我们可以推测,对于社会经济发展水平落后、农村居民收入水平低的福建内陆地区而言,男性劳动力国际迁移的趋势仍将持续,而留守妇女们仍不得不维系着分隔两地的跨国婚姻,因此,国际迁移对农村留守妇女的影响将是持久而深远的,值得做进一步深入的探讨。

本文的研究有以下发现:一是丈夫国际迁移使得绝大多数留守妇女的家庭条件得以改善,但也导致其在经济、地位上对丈夫的过分依赖;还需要看到的是,尽管丈夫国际迁移提高了家庭收入,但留守妇女们的消费结构和消费观念尚未发生明显改变,亦没有滋生出“炫耀性”的消费现象。二是丈夫出国带来了跨国移民家庭中夫妇双方在社会经济家庭责任的重新分配,为留守妇女在家庭决策方面和社会人际交往方面提供了展现自我的机会,也因此使留守女性承担了多重责任,她们的婚姻品质和社会生活因为丈夫出国而改变。三是较为频繁的电话联系弥补了夫妻的空间分离对婚姻关系造成的负面影响,使她们对婚姻的满意度在丈夫出国前后并未发生明显改变,但分隔两地的跨国婚姻仍遭受多重挑战与冲击。丈夫的缺位对留守妇女与公婆间的关系产生微妙的影响;与此同时,留守妇女业余生活的闲暇娱乐方式发生变化,但目前的休闲方式质量不高,且还伴随着“沉迷麻将”等现象的出现和加剧。四是丈夫出国并未使留守妇女家庭的社会支持网络趋于弱化,但亦未构建新的社会支持网络,同质性明显的初次社会关系网络(尤其是亲属血缘关系)仍是留守妇女最主要的社会支持网络。

上述研究结果具有一定的理论和政策意义。从理论意义上说,传统的关于移民与收入关系的理论和实证研究主要关注国际迁移对整个移民家庭生计的正面影响,[19]认为国际迁移带来的汇款是增加家庭收入的主要渠道,[20]但以往研究多是将移民当作均质整体,忽视了丈夫国际迁移对留守妇女家庭生活的影响。而本文的研究表明,尽管丈夫的国际迁移会增加留守女性家庭的经济收入,提高其家庭地位,但也可能因此使其家庭的经济来源方式趋于单一,加剧了留守女性对丈夫的经济依赖。一旦丈夫的汇款中断,留守妇女的家庭生活将受到极大的负面影响,由此说明社会性别视角在讨论移民与收入关系上的重要性。

从政策意义看,通过研究可以看到,若想要提高留守妇女的婚姻幸福度和社会生活品质,可能的措施包括:一是拓展和提高农村地区的社会服务措施和水平,为她们在子女教育和老人照料上承担些责任,解除她们的后顾之忧。二是完善农村的文化设施,开展农业技术、打工职业技能方面的培训,普及身体健康知识等以提高她们中休闲方式的质量,促进留守妇女自身的全面发展。三是妇联应该维护好留守妇女们的权益,会同相关部门积极协调留守妇女们遇到的侵权现象。当然,最根本的措施应当是大力发展当地经济,就地就近吸纳劳动力,解决当地男性劳动力的就业问题,减少和避免夫妻分居的发生。

[注释]

[1]李明欢:《福建侨乡调查:侨乡认同、侨乡网络与侨乡文化》,厦门大学出版社,2005年;李明欢:《“侨乡社会资本”解读:以当代福建跨境移民潮为例》,《华侨华人历史研究》2015年第1期。

[2]李明欢、江宏真、俞云平:《新侨乡的形成、影响、问题与对策——福建省三明市明溪县新侨乡调研报告》,《华侨华人历史研究》2003年第4期。

[3]陈凤兰:《移民全球化与通婚地方化——基于对福州侨乡的实地研究》,《华侨华人历史研究》2015年第4期;林胜:《侨乡社会公民参与要素研究——以福建C村G炼油厂事件为例》,《华侨华人历史研究》2014年第1期;庄国土:《近 30年来的中国海外移民:以福州移民为例》,《世界民族》2006年第3期;庄国土:《近20年福建长乐人移民美国的动机和条件——以长乐实地调查为主的分析》,《华侨华人历史研究》2006年第1期;黎相宜:《海外华侨华人、侨乡社会与跨国宗族实践——以广东五邑侨乡薛氏为例》,《华侨华人历史研究》2016年第1期。

[4]沈惠芬:《华侨家庭留守妇女的婚姻状况:以20世纪30—50年代福建泉州华侨婚姻为例》,《华侨华人历史研究》2011年第2期;陈凤兰:《侨乡跨国移民的婚姻形态研究:基于对福州“万八嫂”的实证调查》,《福州大学学报(哲学社会科学版)》2014年第4期。

[5]许传新:《西部农村留守妇女家庭压力及其影响因素分析》,《人口与经济》2010年第1期。

[6]梁秀丽、毛成:《新农村建设中应重视农村留守妇女问题》,《中共南昌市委党校学报》2007年第5期。

[7]叶敬忠、吴惠芳:《丈夫外出务工对留守妇女婚姻关系的影响》,《中州学刊》2009年第3期。

[8]刘永萍:《农村留守妇女的地位分析》,《济宁学院学报》2010年第1期。

[9]梁振华、齐顾波:《村庄虚空化背景下农村留守妇女多元角色分析——基于河南范庄的个案研究》,《西北人口》2013年第5期。

[10]刘文明:《留守妻子与社会和谐:社会资本视角的分析》,《社会科学》2007年第3期;吴惠芳、饶静:《农村留守妇女的社会网络重构行动分析》,《中国农村观察》2010年第4期。

[11]沈惠芬:《构建东南沿海侨乡女性生活史:侨批资料的价值与利用》,《福建论坛(人文社会科学版)》2013年第7期。

[12]陈凤兰:《侨乡跨国移民的婚姻形态研究:基于对福州“万八嫂”的实证调查》,《福州大学学报 (哲学社会科学版)》2014年第4期。

[13]柴彦威、沈洁:《基于活动分析法的人类空间行为研究》,《地理科学》2008年第5期。

[14]陈凤兰:《侨乡跨国移民的婚姻形态研究:基于对福州“万八嫂”的实证调查》,《福州大学学报 (哲学社会科学版)》2014年第4期;沈慧芬:《构建东南沿海侨乡女性生活史:侨批资料的价值与利用》,《福建论坛(人文社会科学版)》2013年第7期。

[15]李明欢:《福建侨乡调查:侨乡认同、侨乡网络与侨乡文化》,厦门大学出版社,2005年;陈登平:《明溪“海西新侨乡”的形成及对侨乡建设的影响》,《三明学院学报》2012年第1期。

[16]刘文明:《留守妻子与社会和谐:社会资本视角的分析》,《社会科学》2007年第3期。

[17]M. P. Todaro,Economic Development in the Third World,New York:Longman,1989.

[18]O. Stark,and J. E.Taylor,“Relative Deprivation and International Migration”,Demography,1989,Vol. 26,No.1,pp.1-14.

[19]D.S.Massey,J. Arango,G. H. Hugo,et al. (eds.) Worlds in Motion:Understanding International Migration at the end of the Millenium,Oxford:Clarendon Press,1998.

[20] D.S.Massey,and J.E.Taylor,(eds.) International Migration Prospects and Policies in a Global Market,Oxford:Oxford University Press,2004.

[责任编辑:张焕萍]

Rural Left-behind Women under Transnational Migration——A Case Study of H Village in Fujian Province

LIN Li-yue1,ZHU Yu1,WANG Xin-yu2

(1. Institute of Geography,Fujian Normal University,Fuzhou 350007,China;2. Asian Demographic Research Institute,Shanghai University,Shanghai 200444,China)

qualitative study;transnational migration;rural left-behind women;marriage and family life

Based on in-depth interviews and participant observation,this paper takes H Village of Mingxi County in Fujian Province as a case study to analyze the impacts of international migration on rural left-behind women in terms of their family status,living conditions,consumption patterns and social support networks. The results show that there are both positive and negative impacts of international migration on rural left-behind women. On the positive side,the family condition of most rural leftbehind women has improved,and they play a more important role in their family’s decision making and become more involved in social network. On the negative side, the absence of the husband and long-term separation loosen the family ties and increase the uncertainty of the marriage. Furthermore,international migration does not have much effect on their consumption patterns and traditional views,and traditional kinship network is still the main structure of rural left-behind women’s social support network.

C913.13

A

1002-5162(2016)03-0048-11

2016-06-02;

2016-08-12

林李月(1985—),女,福建师范大学地理研究所副研究员,硕士生导师,主要研究方向为人口与城乡发展;朱宇(1961—),男,福建师范大学地理研究所研究员,博士生导师,主要研究方向为人口迁移、城镇化与区域发展;王心宇(1991—),女,福建师范大学地理科学学院学生,主要研究方向为人口与城乡发展。

*本文为国家自然科学基金项目(41471132; 41501163)、福建省省属公益类科研院所基本科研专项项目(2016R1032-6)的阶段性研究成果。