红色文物见证长征中吃与行之艰难

姚远

“长征是播种机,长征是宣传队,长征是宣言书。”由中国共产党领导的中国工农红军于1934年10月开始了长征,转战行军两万五千里,取得长征的胜利,创造了人类历史上空前绝后、震惊世界的奇迹。红军战士们在行军当中播撒下一粒粒革命的火种,它们脚下踩出的曲折蜿蜒的路像一道耀眼的闪电,划破了宇宙上空乌云密布的黑暗,震惊了宇宙。星星之火可以燎原,一颗颗闪闪的红星冉冉升起来了,炽热着、燃烧着,点亮了宇宙的天空。

艰难困苦,玉汝于成。据统计,红军长征行程二万五千里,渡过24条河流,爬过18座大山(其中5座终年积雪),共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,击溃国民党军数百个团。在如此恶劣的自然条件和频繁的行军作战中,红军最基本的生存每时每刻、每地每处都受到了前所未有的极端挑战。吃与行,是人类生存的最基本需求。而中国工农红军长征中,吃与行之艰难程度是超乎想象的,所经历的爬雪山、过草地等生死考验中尤甚。仅从红军将士长征中穿草鞋、吃野菜(皮带)这些细节上即可管窥一豹而知全体。生动感人地反映了红军对革命理想和事业无比的忠诚、坚定的意志和信念,不怕牺牲、敢于胜利的无产阶级乐观主义精神,顾全大局、严守纪律、亲密团结的高尚品德,正如毛泽东诗词所精炼描绘总结的那样:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”

一

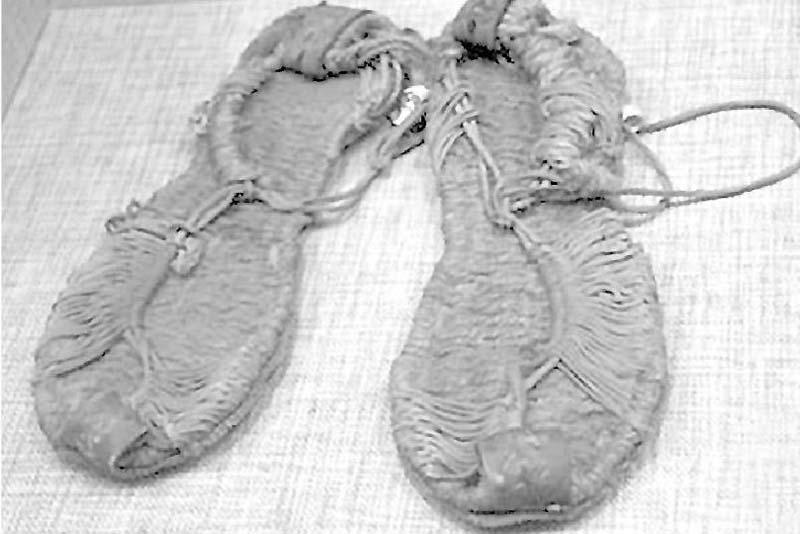

在全国各地许多关于红军主题的纪念馆(地)或展览中,当年的草鞋经常被作为基本红色文物展示出来。比如,作为长征文物,就有一双长征草鞋静静地躺在中国人民革命军事博物馆中,诉说着这段不寻常的历史。这就不由得让人们了解和探究长征中的“行”之情况。

红军过草地穿过的草鞋

长征路上,草鞋对于红军将士们来说有着举足轻重的地位。所有人都难以想象:那些逢山开路、遇水搭桥的红军战士们,是怎样克服重重困难、排除千难万险,穿着草鞋走完二万五千里长征路的?

1934年10月,中央红军从于都开始了著名的二万五千里长征。红军在于都集结的10天时间里,于都的老百姓夜以继日赶制出10万多双草鞋。夜渡于都河走上长征路的时候,每个红军战士的行囊中都有两双草鞋。

“打双草鞋送红军,表我干人一片心。亲人穿起翻山岭,长征北上打敌人”“苏区干部好作风,自带干粮去办公。日穿草鞋干革命,夜提灯笼访贫农……”是当时送鞋盛况和红军常穿草鞋的真实写照。当年的闽北苏区,家家户户都会打草鞋。农闲时,乡亲们会聚集在一起打草鞋,大一些的祠堂或坪地,就成了“红军草鞋”的简易作坊。打草鞋前,要先准备好耙子、码子、锤子、橇筚和弯子等工具,还有粗麻、稻草和牛皮。首道工序是揉麻绳、捶稻草和穿牛皮。将粗麻揉成粗绳、细绳,选择长又坚韧的稻草洗净、晾晒并用锤子捶松软,在牛皮适当位置上打好洞眼。二是把搓好的麻绳编好鞋耳,拿一把捶好的稻草,放在倒放四脚朝天的板凳上,套上草鞋棒。三是把以上材料固定在牛皮上,编打出草鞋。一般是一次成型,单人可完成全部程序。年轻人一天能打五六双草鞋,年纪大些的,一天忙碌下来也能打上两三双。

岁月流转,光阴飞逝,编鞋的祠堂或坪地早已变了模样,唯一不变的是苏区百姓对红军战士的那份鱼水情感。

1934年11月14日,在长征路上出版的红军机关报《红星报》(1931年创刊)第二期,曾专门登载过一篇关于长征路上要求穿上草鞋题为《怎样解决草鞋问题》的文章。说的是当中央红军开始长征时,由于准备不充分,不少战士缺鞋穿,只得赤脚行军。针对这一情况,中央要求各级领导把解决部队中的草鞋问题提到减少病员和巩固红军战斗力的重要位置,做到没有一个战士打赤脚,并提出了许多解决草鞋问题的具体办法。文章称:解决部队中的草鞋问题,在减少病员和巩固红军战斗力上,占有重要的位置。但这问题还未引起有些部队的严重注意。“济南”某部还有不少的战斗员没有草鞋穿。“红星”的许多运输员打赤脚。这些部队的政治机关和供给机关应马上提出具体的解决办法来解决草鞋问题。我们的意见可以采取下列的办法:

一、供给机关有计划地收买草鞋,尽可能地做到发草鞋不发草鞋费。

二、没收土豪的滥(烂)衣裤和麻等,应注意分给战斗员和运输员打草鞋。

三、发动会的同志帮助不会的打草鞋,发动战斗员打草鞋慰劳运输员。政治机关必须从各方面来保证这些办法的实现,做到没有一个打赤脚的。

更为感人的关于鞋子的长征故事,则发生在蔡畅身上。

红军长征时穿过的草鞋、用过的皮带

蔡畅性格豁达开朗,曾留学法国和苏联。在艰苦卓绝的二万五千里长征中,蔡畅和几位留过学的党员常常高唱《马赛曲》,既激励自己一步步向着前方不停跋涉,又鼓舞红军队伍中的同志们战胜一切艰难险阻。一边前行,蔡畅和他们一边谈论在国外寻求光明的经历,谈论在国外学习、去过的地方。康克清后来把蔡畅讲的故事和笑话,称为长征中的“精神食粮”。

长征时的蔡畅,身材纤瘦,但意志坚强,组织考虑到她的身体,给她备了一匹马,但她很少骑在马上,总是让给伤病员骑,她认为他们更需要马。《长征——闻所未闻的故事》一书的作者哈里森·索尔兹伯里这样写道:“如果说长征有什么‘圣徒’的话,那么,这个圣徒便是她(蔡畅)。”

长征途中充满了艰辛,尤其是夜间行军,人生地不熟暂且不说,由于队伍庞大,遇着上山下山、过桥趟水,便会出现前面部队走不了、后面部队走不动的情况,有时一夜下来十里路都走不到。要是遇上大风大雨,队伍前进不能,后退不得,将士们遍身淋透,又困又饿,只能就地在山顶或山腰露营。

在如此艰苦的条件下,蔡畅始终不忘关心周围的同志。她将组织上派给她的一头骡子让给病号骑,或帮助其他体弱的同志驮东西,自己则跟大伙儿一同步行。一次,她发现身材娇小的刘英居然打着赤脚行军,惊讶不已,心疼地询问原委,才知道是因为刘英的脚太小,找不到合脚的鞋。

恰好这时,总政治部征收了一批土豪劣绅的资财,蔡畅费了老半天劲,才找到一双小号布鞋。她立刻跑去向主管物资分配的李富春请求说:“你把这双鞋分给刘英同志吧!她已经很久没有鞋子穿了,脚板都快走烂了!”李富春望着妻子渴求的眼神,想着身体羸弱的妻子首先想的不是自己而是同志时,便爽快地答应了。正好这时刘英安排完工作后跑来看望蔡畅和李富春,蔡畅急忙把鞋藏在身后,要刘英猜猜是什么。

还没等刘英讲话,蔡畅就迫不及待地将那双小布鞋亮了出来,兴奋地说道:“这一双肯定合你的脚!”李富春在一旁也说道:“穿上试试嘛!”喜出望外的刘英当即就穿上了布鞋,在地上来回走了几圈。李富春诙谐地说:“看,我们的刘英真漂亮噢,再不是烂脚板啦!”刘英感动地对蔡畅说:“大姐,你真好!”

可见,当年的红军草鞋及其它鞋子,并不是一件一般的个人物品,而是和红军战士的生命和鲜血以及红军队伍的战斗胜利休戚相关的重要物品,也是红军队伍确保完成任务和战斗胜利的“武器”装备。红军将士们穿上这一双双草鞋,心底会油然涌出一股自豪感,行军的步伐就会铿锵有力。

耿飚的叔叔耿道丰,是耿飚把他从家乡带出来当红军的。他是四团通信排副排长。他打的草鞋是全团闻名的,总是比别人打的多两道绊子,又结实又跟脚,有很多红军战士从他那里领到过那种合脚、结实的草鞋。可惜后来,他病倒在乌蒙山那雾蒙蒙的深林里,与大山化为了一体。

“红军草鞋”作为一个历史符号,它不仅是当年千万红军战士艰苦跋涉、浴血奋战的一个历史见证和象征,同时它也传递了在新形势下,中国人民将永远继承革命前辈英勇战斗、不怕牺牲的坚强决心。一双草鞋,传递和展示的不仅是信仰,更是一种精神,岁月更替,但长征精神永存。

二

民以食为天。食物是维系生命最起码的条件。红军数万人马,在仓促脱离根据地而被迫进行远征的过程中,就一直被粮食问题困扰着。在长征途中,红军常常被饥饿所困扰。

红四方面军过草地时吃的野菜

当时的一则红军电文和相关文件,便分明地透露出长征缺粮状态。1935年6月20日,红军以“朱(德)周(恩来)王(稼祥)”的名义给各军团发电:“戊、每天改为两餐一干一稀;辛、抛弃和浪费粮食者严罚……”红军总司令部认为通过草地的时间为7天,因此电文规定“携带干粮除每人须指定七斤外,可雇人及使用骡马背”,以确保每天能有1斤粮食。电文还特别指出“牛羊肉不作菜,应烤成肉干代替干粮”,且“每一斤鲜肉作半斤(干粮)算”。1935年7月2日,中央军委在《关于保障松潘战(役)的胜利携带粮食的决定》中,要求红军想办法尽可能多地携带粮食,如果“米袋不足应用衣服装……”为了筹集粮食,红军组织了便衣队到村庄附近的山上,寻找逃跑的群众。红军的另一份电文上称“如寻到群众,不论人多少,都应呼来鼓动”,希望通过宣传动员老百姓把粮食卖或借给红军。

1936年6月,红四方面军与红二方面军在四川甘孜胜利会师。7月初,红四方面军开始第3次穿越莽莽草地北上。

这片草地位于青藏高原与四川盆地的连接地段,自然环境恶劣,人迹罕至。红军战士面临的最大威胁就是饥饿。过草地前,尽管全军上下想尽一切办法筹粮,但由于这次行军比前两次路途远,时间长,粮食严重短缺。刚进入草地时,每人每天还有3两青稞面,但不久部队就陷入断粮的绝境。这时,董必武和蔡畅经常检查女红军的干粮袋,发现谁的袋子空了,就把他们的干粮分给谁一部分,并向这些“毛丫头”问寒问暖。几个女红军在沙窝吃蘑菇中毒后,蔡畅把自己仅有的一点青稞炒面给了她们。蔡畅有一块油布,下雨时,总要撑开和大家共用;分点“伙食尾子”,她也全花在了女红军们身上。

草地荒无人烟,行军途中又无处补给,仅有的一点粮食吃完后,没东西可充饥了,剩下的路程只好挖野菜、嚼草根,便是一种应急之计。有的战士甚至从牛粪里捡食牛没有消化的粮粒,而有的战士则因误食毒菜、毒草不幸中毒身亡。为此,部队还专门成立了“野菜识别委员会”。

长征途中舍不得吃的半截皮带

在这方面,值得一提的就是朱德总司令。长征途中他与广大指战员一道,“以不可思议的英勇精神进行战斗”:不仅要与人斗,战胜敌人的围追堵截,而且要与天斗,与地斗,战胜天险、雄关、雪山、草地和饥寒交迫。“总司令挖野菜”就是一例。那时红军过草地时,起初每天两餐,每餐每人只有2两炒面,后来干粮没有了,只能吃野菜和牛皮带充饥。可是,不少同志吃了野菜以后,出现头昏脑胀、上吐下泻甚至危及生命的中毒症状。朱德闻讯后,立即带领十多名炊事员、饲养员、警卫员和藏族同胞,实地采挖了60多种野菜标本,回到驻地后又请医生化验。接着,部队还举办了“野菜展览会”,朱德亲自拿着标本给大家讲解说:“挖野菜的时候,一定要看清楚,哪些能吃,哪些有毒,千万不要搞错了。只要我们大家小心,挺住,就一定能渡过难关,走出草地!”部队在四川省炉霍地区休整时,朱德与军部党校的学员一样,吃青稞面做成的糌粑馍。有一天,炊事班拿来了50多包大米,准备给首长和学员们改善伙食。朱德语重心长地对大家说:“目前,党和红军都面临困难。在这种时候,我们应该首先想到伤病员,把这些大米都送给他们吧!伤病员比我们更需要改善生活。”学员们顿时明白了,总司令心里考虑的根本不是自己,即使有了物质条件也总是首先想到别人的困难和需要,用言传身教为大家增强党性上了实实在在的一课。

的确,长征中粮食极度紧张,野菜成了长征红军的“活命菜”。多少年来,红军对野菜念念不忘。少将陈海涵夫人陈逊说过罗荣桓拔草充饥的故事:即将走出草地的有天早晨,红三军团政治部主任罗荣桓连口野菜汤都没喝便出发了,下午饿至极点,便独自扯了把青草嚼着,却怎么也咽不下,通讯员发现后遂向营教导员海涵报告。当临时煮成的一碗野菜汤送到罗荣桓面前,他便警觉起来,盯住海涵问哪来的?原来,煮汤所用的干枯野菜,是在问过几百号人后,最终从留点菜叶以备救急的炊事班长那儿找到的。罗荣桓接过碗,动情地说:“谢谢同志们啦!眼下整个部队都在挨饿,这碗野菜我怎么咽得下去?还是送给伤病员吧!”毛主席事后得知,颇为动情,高度称赞。

野菜果真如此珍贵?率红二方面军长征的总指挥贺龙回忆,二方面军走在最后头,吃的野菜野草最多,有30多种,能记起的有车前草、冬寒菜、人参果、脚鸡苔、黄花菜、水芹菜等16种。还有人回忆,好点的野菜,比如灰灰菜、牛耳朵大黄已被先头红军吃尽,走在后面的二七九团只能吃茅草根、芦苇根,喝盐巴水。吃后屙不出大便,干部战士互相用树枝掏。于东在《草地上的最后脚印》中写道:许多叫不出名字的野菜,大家只好据其特征临时命名,有的则是看谁先采到或采得多,就以该战士之名叫“小李菜”“大赵菜”。红军遍尝野菜,并以其味为标准排名,前10名是:灰灰菜、大黄叶子、野芹菜、野韭菜、籽籽菜、苦丁菜、刺儿草、花菜、锯齿菜、野蒜。像大黄叶子、籽籽菜这些烤干后又可代作烟丝的野菜,也名列其中。

殊不知,吃野菜是有风险的。三过草地的女红军莱玲讲述长征路上卫生营的战士饿得饥不择食,见到野菜就采,食物中毒时有发生。为此,营党委提出党员先品尝,明确一个党小组品尝一种野菜,试吃后作为标本下发部队。某连队副指导员带头试吃,中毒后倒下,竟再没爬起。这风险,在王愿坚的《草》里就有描述,周恩来副主席关心吃野菜中毒的战士并亲尝毒草、口述苦感的情景真实感人,此小说被收入中学语文课本。一同收入的还有《草地晚餐》,是红军战士刘坚写的朱德总司令挖野菜、让稀粥的故事。因筹粮困难,朱德还在红四方面军过草地前夕,请教老乡后组成采野菜大队,一天就采集60余种可食用野菜。

野菜拯救了革命,锤炼了革命者,一如《长征组歌》所唱:风雨浸衣骨更硬,野菜充饥志越坚;官兵一致同甘苦,革命理想高于天。这作者,正是18岁开始长征、过草地时成为师政委的肖华上将。

野菜故事,值得铭记,而其中无畏牺牲的红军将士更值得纪念。红一方面军总部有位叫老周的炊事班长,有天省下辣子汤给战士暖身,自己却背着一口缴获的铜锅,在寒冷之夜牺牲于海拔4000米的空旷草地。他曾指着煮过野菜的铜锅说,待新中国成立后,要为后代煮一锅野菜,让他们知道打江山的艰难。

长征途中经党小组讨论后没被吃掉的皮包

但是,野菜、草根毕竟不顶饥饿,实在饿得不行时,有的红军战士便想到了吃牛皮腰带,他们便将制草鞋底用的牛皮或者身上的皮带切成细条嚼进肚子,来充饥救命。起初大家都不知道怎么吃,从湖南和广东一些地方的战士那里才学会,皮带要先泡再烤,让它膨松了再煮,一条皮带分成几截再发给大家吃。

红军吃牛皮主要有四种方法:一是煮着吃。先用刀切成一条一条,然后煮到最表面一层软了,小心刮去,里面就是可以吃的牛皮。二是烤着吃。红军战士回忆说:“烤到有些变色、变软,就能吃了,可不能烤久,不然烤焦就浪费了。”三是先煮再烤。先把牛皮剪碎,放在开水里煮,然后,再埋在火堆里烤,借着里面没熄掉的火烧熟。一扒出来,你一口我一口谦让着咬。红军将士曾回忆说,这是草地上最抗饥的东西。四是先烤再煮。先用火烤热,烤完把黑灰刮掉再放到锅里煮,等煮软了切成丝,和野菜粥搅在一起。其实,大锅里才飘着几根牛皮丝,看得见,捞不着……他们还据此创作了一首《牛皮腰带歌》:

牛皮腰带三尺长,草地荒原好干粮。开水煮来别有味,野火烧熟分外香。

一段用来煮野菜,一段用来熬鲜汤。有汤有菜花样多,留下一段战友尝。

很多红军将士直到老年,仍然还会唱这首关于牛皮鞋底的“美味佳肴”歌。

在中国国家博物馆里,陈列着两株当年红军长征过草地时的野菜标本。它们的背后又深藏着怎样一段感人的故事呢?

这两株野菜是中国工农红军第四方面军第三十一军九十三师二七四团干事刘毅第三次过草地时在葛曲河畔采集并保存下来的,名叫黄花草,它是红军过草地时吃的野菜中主要的一种。它虽有毒性,但食后无生命危险,也能解决草地野菜并不多的问题。

过草地是长征途中最艰苦的一段路程。红军长征经过的川西北草地,又称松潘草地,绵延数百公里。茫茫草地,没有道路,草甸之下是淤黑的沼泽,浅处齐膝,深处没顶,人只能脚踏草丛根部,沿草甸前进,不少战士稍有不慎就陷入泥潭牺牲了。草地气候恶劣多变,平均气温在零度以下。但过草地最难解决的还是粮食问题,川西北地广人稀,多系少数民族聚居区,粮食缺乏。由于张国焘坚持错误的南下方针,造成红四方面军三过草地,数万人筹粮就更加困难了。过草地时红军严重缺粮,只能以野菜充饥,因冻、饿、病死的不在少数。

1936年7月初,北上的红二、六军团在甘孜附近同红四方面军胜利会合,随即奉中央令与红三十二军合编为红二方面军。此前在朱德、刘伯承、任弼时、贺龙、关向应的坚决斗争下,张国焘已于6月底被迫同意北上,与中央和红一方面军会合。先头部队骑兵师于6月27日出发,7月上旬,红二、四方面军主力分三路陆续北上。刘毅所在红四方面军三十一军九十三师属徐向前指挥的中央纵队,7月2日从甘孜附近的炉霍出发。由于北上的目标明确,指战员们精神振奋,斗志昂扬。根据以前的经验,他们在甘孜地区做了一些准备。但荒无人烟、气候恶劣、沼泽遍布的茫茫草地,仍是一段充满艰辛和危险的征途。尤其是第三次过草地时粮食异常缺乏,进入草地之初,每人每天还有二三两青稞面,拌上点野菜充饥,但不久就断了粮。草地上开黄花的小草,被战士们称之为“黄花草”,虽然也有毒性,但食用后,没有生命危险。所以红军这次过草地时,主要用它充饥。战士们先将它放在水中煮沸,将水倒掉,再放清水煮,拌点炒面,吃起来有点苦味,吃后肚子有些胀,腿有些肿。红军指战员凭着顽强的革命意志,每天行军60至80华里,经过一个多月的长途跋涉,终于走出草地,到达甘肃南部。

7月的一天,部队来到葛曲河(白河)畔草原,开了一次大会,几位领导同志讲了话,大家深受鼓舞。会后,团干事刘毅和战友们去采黄花草时,特意留下一些放在随身携带的小铁盒中保存,带出了草地。西安事变后,刘毅到陕西三原县做宣传工作。一次,在三原县中学进行宣传时,刘毅手捧这盒黄花草讲述了红军长征走过的艰难历程,并请师生们品尝,使大家深受感动。后来,他特意留下两株黄花草夹在日记本中珍藏。其中一株稍长,有4.5厘米。现两株装在一块纸板上,已干枯。

为了缅怀红军曾经走过的这一段不平凡的艰难历程,刘毅一直把这两株黄花草带在自己身边,1975年10月,为纪念长征胜利40周年,捐赠给原中国革命博物馆(现为中国国家博物馆)。

同样在中国国家博物馆里,收藏和展示着的一条被截去一段的老式牛皮皮带非常引人注目,因为皮带的背面奇特地烙有“长征记”3个字。这条皮带的主人是一名普普通通的红军战士——红四方面军三十一军九十三师二七四团八连(今成都军区某红军团4连)战士周国才。但就是这样一条皮带,真实见证了长征那段艰辛而充满希望的岁月。

红军战士周国才当时只有14岁,他所在的班原有14名战士,可到达草地时就只剩下7个人了。进入草地不久,他们班的干粮就吃完了,只能挖野菜、吃草根、啃树皮。到后来连野菜也找不着了,他们只好开始吃枪带和鞋上的皮子。可这些东西也没坚持多久就被吃光了,于是大家解下自己的皮带煮着吃。当6位战士的皮带吃完后,大家对周国才说:“该吃你的了。”战友们都知道,周国才的这条皮带是1934年红军在任合场战斗中缴获的战利品。周国才实在舍不得吃掉自己的心爱之物,但为了抵抗饥饿,挽救全班战友的生命,他只得将自己的皮带贡献了出来。看着心爱的皮带被细细地切成一小段一小段的皮带丝,漂在稀溜溜的汤水里,周国才禁不住流下了眼泪。当皮带第一个眼儿前面那一截被吃完后,他实在忍不住了,哭着恳求战友说:“我不吃了,同志们,我们把它留着作个纪念吧,我们带着它去延安见毛主席。”就这样,大家怀着对革命胜利的憧憬,忍饥挨饿,将这吃剩的半截皮带保留了下来。

长征期间的红军布币

在随后的长征途中,周国才的6位战友相继牺牲,只有他随红四方面军胜利到达了延安。为了缅怀牺牲的战友,他用铁筷子在皮带背面烫上了“长征记”3个字,并用红绸子包裹起来。1975年,周国才将珍藏了几十年的半截皮带捐赠给国家,后由中国革命博物馆收藏。

无独有偶,在中国国家博物馆里,还有一件半截皮带的展品,这是红一方面军战士萧朝忠留下的,本来整条皮带都要吃下去,但他舍不得吃完,决定留下作纪念。新中国成立后他捐给了中国人民革命军事博物馆收藏。

与半截皮带陈列在一起的还有一个皮背包。这是红四方面军第三十一军一位干部长征时使用的战利品。本来也准备吃掉,但因为皮包做得太精致了,而且要装重要文件,经党小组讨论后才得以保存下来。

在四川省邛崃市文物管理局,收藏着一些已经泛黄的易物的布币。这是当年红军长征期间留给老乡的布币。这个珍贵的红色文物同样反映了红军长征解决“吃”的问题的一个侧面,也见证了人民军队有着令人钦佩的铁的纪律、红军“不拿群众一针一线”的优良作风。

这种特殊的布币是由粗麻布片裁成的长方形货币,由黑色油墨印刷而成,直到现在还很清晰。共41张,其中37张是布币,还有4张是纸币。除了一张纸币的面额是一串,其他纸币与布币,面额都为三串。细看这布币,大小、形状只是接近,并不精确一致。邛崃市文物管理局的负责人告诉记者,这些都是川陕苏区发行的货币。布币的正面,正中央是一颗醒目的五角星,五角星中间,还有一只紧握的拳头。五角星图案下方,印着面额“叁串”,再往下,则是发行时间“一九三三年”。五角星图案的上方,有“川陕省苏维埃政府工农银行”的字样。再上方,是一排紧凑的字:“全世界无产阶级联合起来”。而那四张叁串和壹串面额的纸币,还都印着列宁的头像。

80年前,邛崃原油榨乡13大队的刘代春是位猪肉商贩,每逢油榨乡和附近的火井、高何等乡镇到了场期,他都要赶场去卖猪肉。

1935年11月到1936年2月期间,红军的司务长每到场期,总要去刘代春的肉摊买猪肉。刘代春不愿收红军的钱,但司务长却坚持要按市价支付给刘代春。司务长前前后后在刘代春的摊位上买了约300斤的猪肉,由于当时红军使用的是边区布币,几次下来,一共给了刘代春几千元布币。

在红军北上离开邛崃后,刘代春把布币小心翼翼地包好,夹在《三字经》里,藏到自家房梁下,这才避免了布币被敌人搜走。几十年中,布币虽然泛黄,却丝毫未损。

1981年,刘代春已是80多岁高龄。他怕后人保管不善把布币损坏,这才找到了当地政府,要捐出全部的布币。政府收到这些珍贵的布币后,依照当年红军的承诺,给他兑换了300元钱。这在二十世纪八十年代,已是不小的金额。

综上可见,长征中红军在“吃”和“行”方面,为世人展示了令人钦佩的不怕困难、坚忍不拔、不屈不挠、必胜信念和无私大爱的可贵精神。