中国经济史学的新探索——民国经济学术史中的胡焕庸

孙大权

(复旦大学,上海 200433)

中国经济史学的新探索

——民国经济学术史中的胡焕庸

孙大权

(复旦大学,上海200433)

经济地理学家胡焕庸对中国近代国情探索作出了重要的学术贡献。一、他提出的瑷珲——腾冲人口地理分界线是认识中国国情的重要分析工具。二、他首次将中国划分为九大农业区,其基本构架至今仍有价值。三、他对“地大物博论”的质疑,以及耕地少、人口多的国情观,已经成为当今中国社会的共识。胡焕庸引起和参与了二十世纪三十年代“关于人口与土地问题的论战”,他被称为中国的马尔萨斯主义者和“地大物不博论”的代表,他的“地理环境制约论”对中国地区经济差异有较强的解释力。因此,胡焕庸是民国经济学发展史中重要的代表性学者,其贡献成为中国经济史学新探索的重要案例。

胡焕庸;瑷珲——腾冲线;九大农区;地大物不博;地理环境制约论

2014年11月27日,李克强总理向学术界提出了“胡焕庸线怎么破”的总理之问。*杨芳:李克强之问:“胡焕庸线”怎么破?人民网,2014年11月28日。其后,研究“胡焕庸线”和关注胡焕庸成为学术界的热点。*相关文献主要有:刘力源、陈韶旭《胡焕庸先生与“胡焕庸线”》,《文汇报》2015年1月16日。贾康、苏京春《胡焕庸线:从我国基本国情看“半壁压强型”环境压力与针对性源、环境战略策略》,《财政研究》2015年第4期。丁金宏等《李克强之问与胡焕庸线之破》,《探索与争鸣》,2016年1月,陈明星等《胡焕庸线两侧的人口分布与城镇化格局趋势——尝试回答李克强总理之问》,《地理学报》第71卷第2期,2016年2月。陆大道、王铮等:《关于“胡焕庸线能否突破”的学术争鸣》,王开泳、邓羽:《新型城镇化能否突破“胡焕庸线”——兼论“胡焕庸线”的地理学内涵》,《地理研究》第35卷第5期,2016年5月。笔者发现,学术界往往将胡焕庸仅看成为一个地理学家,*胡焕庸(1901—1998年),江苏宜兴人,1919—1923年求学南京高等师范学校(后改名东南大学)文史地部,师从著名科学家竺可桢,1926—1928年赴法留学, 1928年9月回国担任中央大学地学系教授,1930年任中央大学地理系主任。新中国成立后,长期担任华东师范大学人口研究所教授。对其学术思想尤其是他的经济学术思想还缺乏全面认识。实际上,胡焕庸的主要学术贡献体现在对中国人口与资源等国情的探讨,而认识国情是经济思想史研究的重要问题。

对此,笔者拟从民国经济学发展史方面去分析胡焕庸的学术贡献,以期为全面认识胡焕庸提供一个新的视角。

一、提出“瑷珲——腾冲人口地理分界线”

近代中国是世界人口最多的国家,同时也是世界最穷最弱的国家之一,人多与贫穷有何关系,人口是否过密与过剩,成为近代中国急需解答的重要问题。近代最早对中国人口问题进行系统探讨的是经济学家陈长蘅,他在1918年出版的《中国人口论》指出:“中国今日民贫之一最大原因,厥为人民孳生太繁,地力有限,生育无限,以有限供无限则殆。”[1]陈长蘅通过中国低生活、低工资等现象指出了中国已经出现人地失衡,但他并没有中国人口与土地的详细数据,也没有计算出中国的人口密度。1927年9月,陈长蘅提出解决中国人口过剩的两个基本政策,一、向东北和西北移民,二、限制生育。[2]因不懂得西北地理环境对人口的制约作用,他对移民西北寄予厚望。陈长蘅所谓“地力有限,生育无限”属于定性的看法,它缺乏土地与人口的具体数据。在这方面,地理学家具有其学科优势。胡焕庸正是为了回答陈长蘅等提出的中国人口是否过剩,土地是否不足,移民西北是否有望等问题,从而发现了瑷珲——腾冲线。

1934年12月,胡焕庸发表《江宁县之耕地与人口密度》,画出了《江宁县人口分布图》和《江宁县人口密度图》。[3]胡焕庸发现,江宁县土质最肥的地区已经出现大量外迁人口,说明此地已经达到人口饱和点。他又发现,江宁县平均人口密度比世界人口最密的比利时还多2人,江宁县的秦淮区域的人口密度超过比利时将近一倍,从江宁县可看出中国人口已经过剩。

1935年3月,胡焕庸发表《安徽省之人口密度与农产区域》,该文以安徽省60县为统计单位,作出一省内的人口分布研究。其方法是:“以县区为统计单位,惟当绘制分布图时,参酌实际情况,如地形地质土壤气候物产村落等等,而加以区别,最后乃破除县界,根据自然分布情况,作成密度图。”[4]画出了《安徽省人口分布图》和《安徽省人口密度图》。

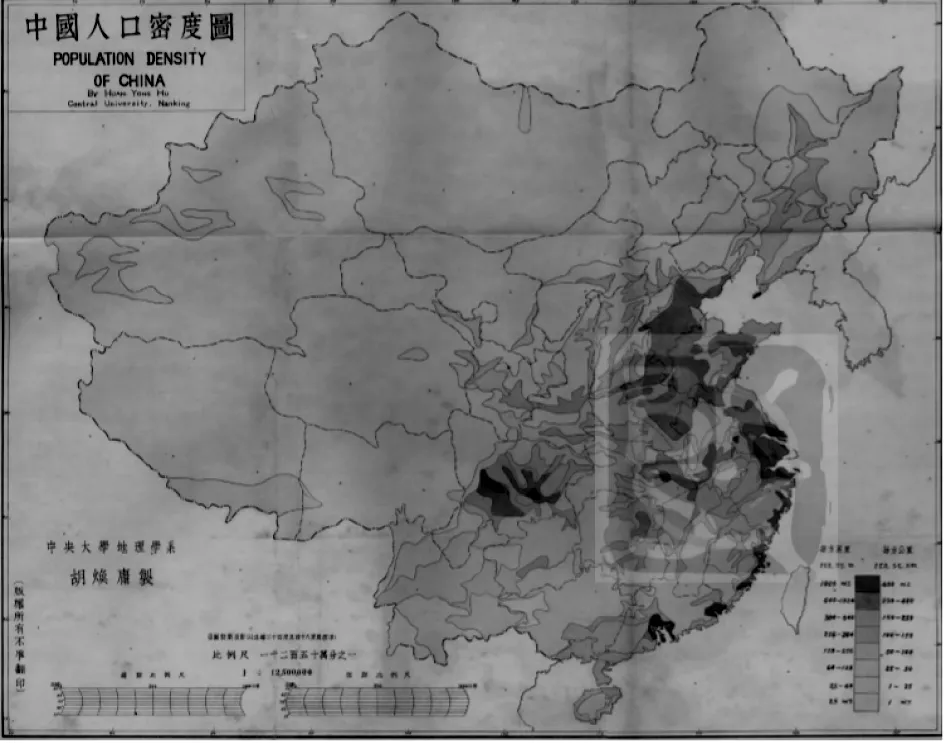

在研究了中国一个县和一个省的人口分布和密度后,胡焕庸开始了对全中国人口分布进行研究。1935年6月,他发表《中国人口之分布——附统计表和密度图》。[5]胡焕庸指出,要解答“中国人口是否过剩,国境以内,是否倘有大量移民之可能”这一各方面意见分歧甚大的问题,必须对于中国人口分布的现状,先有一确切的了解。他以县为单位进行全国人口的细致统计后,画出了第一张《中国人口密度图》(参见图一),依据此密度图的特点,他提出:“今试自黑龙江之瑷珲,向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部,则此东南部之面积,计四百万方公里,约占全国总面积之百分之三十六,西北部之面积,计七百万方公里,约占全国总面积之百分之六十四;惟人口之分布,则东南部计四万四千万,约占总人口之百分之九十六,西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四,其多寡之悬殊,有如此者。”[5]11胡焕庸划分的瑷珲——腾冲线,就是有名的“胡焕庸人口地理分界线”。该线简洁明了地体现了中国东南半壁和西北半壁的巨大人口差异。

胡焕庸又将《中国人口密度图》与《中国地形图》、《中国雨量图》进行比较,发现中国人口分布与地形、气候密切相关。“今试以中国地形图雨量图,与人口图作一比较,则三者之间,具有十分密切之关系,所有人口稀少之西北半壁俱属于高原,如蒙古新疆多数为一千公尺以上之高原,其在一千公尺以下者,则多为极干燥之沙漠,西藏西康青海之高原,则其高度俱在三千公尺以上,其尤其高者在五千公尺以上;东南半壁则除云贵高原以外鲜有一千公尺以上之高地,东南半壁雨量最富者,达一千公厘,最少者亦在五百公厘以上,惟在西北半壁则雨量多在五百公厘以下,其尤干燥者,乃在二百五十公厘以下,盖多为沙漠或半沙漠之区域矣。”[5]12

胡焕庸又发现,“此东南西北两人口区域之分垒,与全国种族之分布,亦殊相合,东南半壁为纯粹汉人之世界,……西北半壁则汉人殊少。”[5]12汉族与少数民族主要差异又在于生产方式不同。

图一 中国人口密度图

资料来源:胡焕庸《中国人口之分布——附统计表和密度图》,《地理学报》第2卷第2期,1935年6月。

胡焕庸根据中国人口分布的特点推论:中国已经出现人口过剩。他指出:我国如除去西北半壁之大高原大沙漠,仅以东南半壁与欧洲相较,则东南半壁之面积四百万方公里,人口四万四千万,平均密度一百十人,计高于欧洲平均密度数二倍又半。我国西北半壁之情形,约略与澳洲相当,澳洲面积七百七十万方公里,较我西北半壁约大十分之一,惟其人口总数不过六百五十万,仅当我西北半壁人口总数之三分之一。我国人口稠密的江苏江南已超过西欧人口最密的比、英两国。因此,中国与同等面积、同等地理环境条件下的世界各国相比,不管是东南半壁或者是西北半壁,均已人口过密和过剩。[5]14-17

胡焕庸画出瑷珲——腾冲人口分布线后,首先发现了东南半壁与西北半壁的巨大人口密度差异,即东南部面积只占36%,人口却占96%,西北部面积占64%,人口却仅占4%。为了解释这种差异,胡焕庸又发现了此人口分布线与中国地形分布线(大致1000公尺)、雨量分布线(大致500公厘)、汉族与少数民族分界线高度重合,由此揭示出了中国东西人口密度巨大差异的原因是自然环境和农产区域,即地理环境影响和制约着人口多少。据此他进一步推论,东南人口密集区已经超过同等面积和同等地理环境的欧洲各国,西北部人口稀少之区也已经超过同等面积和同等地理环境的澳洲,这就从地理环境的制约作用解答了中国人口已经过剩和移民西北可能性很小的问题。

1935年胡焕庸提出瑷珲——腾冲线时,中国总人口为4.58亿,1953年中国第一次人口普查时,总人口6.02亿,2000年第五次人口普查时,总人口12.95亿,2010年第六次人口普查时,总人口13.4亿,从1935年到2010年,中国总人口增加了近3倍,而东南半壁和西北半壁所占人口比重却变化极小(参见表1),说明胡焕庸人口分布线至今仍然存在,胡焕庸地理环境影响和制约人口分布的论断仍有极强的解释力。另一方面,胡焕庸认为中国地理环境在承载5亿左右人口时已经过密与过剩,这一说法被现在中国超过13亿人的事实所推翻。

表1 1935-2010年中国胡焕庸线两侧人口比重变化

资料来源:1935年数据来自胡焕庸《我国地大物博人稠之真相》,《地理教育》创刊号,1936年2月。1953、2000、2010年数据来自陈明星等《胡焕庸线两侧的人口分布与城镇化格局趋势——尝试回答李克强总理之问》,《地理学报》第71卷第2期,2016年2月,第183页。

二、划分全国农业区域

中国近代工业化发展缓慢,农业是国民经济的主体,认识中国农业分布的特点是了解中国国情的重要课题,对此,胡焕庸进行了开拓性的研究。

1934年9月,胡焕庸发表《江苏省之农产区域》,他指出:江苏省地形多为100公尺以下的平原,雨量为每年500公厘以上,特别适合植物生长,因此,江苏省成为中国农产最富饶的省份。胡焕庸依据江苏省自然环境和农产分布,将江苏分为四大农业区:即旱粮区、籼稻区、棉花区、稻丝区,“最北徐淮海各属为旱粮产区,以麦类高粱玉米等为重要;沿海一带为棉花产区,间植麦豆之属,江南沿海,棉花与稻间亦隔年轮种,惟实际则仍以棉产为多;淮扬及宁镇各属,为籼稻产域,其间小麦大豆等,产量亦富;太湖附近,西起溧阳丹阳,东至上海松江,为稻丝产区。”[6]他发现,江苏省产稻区和不产稻区截然分为两块,其原因“一、地形,二、气候,三、土壤”。这就初步指出了自然环境影响和决定农产区域的原则。

1935年3月,胡焕庸又发表《安徽省之人口密度与农产区域》,他将安徽省划分为四个显著的农产区,一、皖北旱粮区,二、皖中稻米区,三、皖南茶山区,四、皖西茶山区。“此种农产区之分划,大多由于地形气候之关系,固实则亦较大之自然区域也。”[7]在研究了江苏省和安徽省的农产区域后,胡焕庸开始对全国农产区域进行研究。1936年3月,胡焕庸发表《中国之农业区域》,他指出:“我国农产分布,所受气候地形之影响至深。”[8]3他首先画出了《中国地形气候分界图》(参见图二),接着他发现中国水稻、小麦、小米等重要农产分布与中国地形线、温度线、雨量线高度重合,然后他根据农产分布结合地理环境画出了全国农产区域。

《中国地形气候分界图》(参见图二)的7条线分别为地形线、温度线、雨量线。地形线两条为:一、500公尺(米)等高线,图中南北向的虚线,大致由东北大兴安岭、中经过太行山、巫山、直到广西西部。二、3000公尺等高线,图中为包围青藏高原的虚线。温度线两条为:一、一月为摄氏10度的等温度线,图中为南部东西方向的实线,大致由云南中部到福建北部。二、一月为摄氏零下6度的等温度线,图中为北部东西方向的实线,大致由甘肃中部到河北北部。雨量线三条为:一、年降雨量1100公厘(毫升)等雨量线,大致与长江流经位置相合。二、年降雨量750公厘(毫升)等雨量线,大致与秦岭淮河一线相合。三、年降雨量300公厘(毫升)等雨量线,为图中最北的一条虚线。

图二 中国地形气候重要分界图

资料来源:胡焕庸《中国之农业区域》,《地理学报》第3卷第4期,1936年12月。

《中国农业区域图》(参见图三)的AA、BB、CC、DD四条线为中国主要农产分界线,胡焕庸发现,这四条线与《中国地形气候分界图》(参见图二)的四条温度线、雨量线高度相合。即:AA线为冬麦北界,春麦南界,约与一月零下6度的等温度线相当。BB线为稻的北界,高粱的南界,大致与年降雨量750公厘(毫升)等雨量线相当,同时与一月零度等温线极相近。CC线为冬作南界,大致与年降雨量1100公厘(毫升)等雨量线相合,此线以南,因湿分过重,已经不适宜于小麦的生长。DD线为二季稻北界,大致与一月10度的等温度线相合。

图三 中国农业区域图

资料来源:胡焕庸《中国之农业区域》,《地理学报》第3卷第4期,1936年12月。

根据农产品的分布,结合地理环境,胡焕庸分全国为九个农业区(参见图三)。1.东北松辽区,包括辽宁、吉林、黑龙江三省,为全国最重要的纯夏季作物区,主产大豆、高粱、小米、小麦。2.黄河下游区,包括河北、河南、山东三省以及江苏、安徽两省北部,北以冬麦北界为界,南以高粱南界为界,西以太行山与熊耳伏牛为界。主产小麦、小米、高粱、玉米、棉花。3.长江下游区,包括江苏、安徽、湖北大部以及浙江、江西、湖南一部,北以稻作北界为界,南以二季稻北界为界,西以鄂西湘西500公尺等高线为界。主产水稻、茶叶、小麦。4.东南丘陵区,包括福建、广东两省,以及浙江、江西、湖南、广西一部,北以二季稻北界为界,西以广西西部500公尺等高线为界。主产水稻、茶叶。5.西南高地区,包括云南、贵州、四川三省,以及湖北、湖南、广西西部,陕西南部。主产水稻、小麦、玉米。6.黄土高原区,包括山西、陕西、甘肃三省,南以秦岭为界,北以冬麦北界为界,主产小麦、小米、玉米、棉花。7.漠南草地区,包括热河、察哈尔、绥远(三省主要位于今天的内蒙一带)、宁夏南部,山西、陕西、甘肃三省的北部,南以春麦南界为界,北以年降雨量300公厘(毫升)等雨量线为界,主产小米、高粱、小麦。8.蒙新宁干燥区,包括蒙古、新疆、宁夏全部,察哈尔、绥远、甘肃一部。蒙古多为畜牧业,新疆除畜牧业外,主产小麦、玉米、水稻。9.青康藏高原区,包括青海、西康、西藏,本区地势太高,具有极地气候,除少数草地可供畜牧外,农业价值较小。[8]6-15

综上所述,胡焕庸的论述逻辑是:《中国地形气候重要分界图》与中国主要农作物的分布高度相合,进而与《中国农业区域图》高度相关,即地理环境影响和制约着中国的农产分布和农业区域。胡焕庸完成了中国第一个《中国农业区域图》后,该图及其所划分的九大农区就成为该领域的典范之作。

卜凯主编《中国土地利用》(1937年出版英文版,1941年出版中文版)将中国本部(除东北、西北外)分为两大农业地带:小麦地带和水稻地带。在两大农业地带下又分为八大农业区,即:一、春麦区,二、冬麦小米区,三、冬麦高粱区,四、扬子水稻小麦区,五、水稻茶区,六、四川水稻区,七、西南水稻区,八、水稻两获区。[9]卜凯的农业区划与胡焕庸的农业区划有明显的相似性,其中,春麦区相当于漠南草地区;冬麦小米区相当于黄土高原区;冬麦高粱区相当于黄河下游区;扬子水稻小麦区与水稻茶区相当于长江下游区;四川水稻区与西南水稻区相当于西南高地区;水稻两获区相当于东南丘陵区。

1980年,中国科学院地理研究所编《中国农业地理总论》将全国划分为八个农业区,即:东北区、华北平原区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、蒙新区、青藏高原区。[10]这八区与胡焕庸所划九区少了一个漠南草地区,二者有极强的相似性。1981年由国务院全国农业区划委员会主持完成的《中国综合农业区划》将全国划分为10个一级农业区。即东北区、内蒙及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区、海洋水产区。[11]将此图陆上的九个一级农业区与胡焕庸所划九个农业区比较,尽管各区在范围上有不小的变化,但胡焕庸九个农业区的基本构架仍然体现在《中国综合农业区划》中。

从上面的论述可知,胡焕庸在1936年所划的九个农业区奠定了中国农业区划的基础,至今仍有其学术生命力。其学术成功的主要原因是:胡焕庸发现了中国的地形、雨量、温度的分布影响和制约了中国主要农产的分布,即:中国的地势阶梯(500米和3000米为分界线)与中国主要农业区、农牧交错区、牧区分布大致相合, 500米等高线以下为主要农产区,1000米以上为农牧交错区,3000米以上为牧区。冬麦北界,春麦南界,约与一月零下6度的等温度线相当;水稻的北界,高粱的南界,大致与年降雨量750公厘(毫升)等雨量线相当,同时与一月零度等温线极相近;冬作南界,大致与年降雨量1100公厘(毫升)等雨量线相合;二季稻北界,大致与一月10度的等温度线相合。既然地势、雨量、温度等地理环境制约了中国农产分布,而地理环境是长期变化不大的,因此,胡焕庸1936年所划的农产区域分布图至今仍有参考价值,这实际上验证了地理环境制约论的解释力。

三、质疑“地大物博论”

“中国地大物博论”为中国近代长期流行的提升民族自信心的观念,最初对此表示质疑的是翁文灏,1930年5月,翁文灏在《中国地理区域与其人生意义》中指出:中国的高原与山脉,共占了全面积百分之六十四。而平原、盆地与丘陵地合计,仅占百分之三十六。“这种情形对于人生、文化等方面的发展是不利的。我们常常听说中国地大物博;地大地小是一个问题,地好地坏又是一个问题,如果是石田,虽大也是没用处的”。[12]270翁文灏此文较为委婉,没有直截了当否定地大物博论。胡焕庸沿着翁文灏的思路,他以更直接更尖锐的言辞对地大物博论表示了质疑。

胡焕庸在1936年2月发表《我国地大物博人稠之真相》,他指出:我国的面积跟欧洲差不多,为世界第三大国(仅次于英帝国、苏俄);人口四亿六千万,约占世界四分之一;物产种类之多,世界第一。然而,“以地大物博人稠如我国者,其在国际竞赛道上我国之地位,反日见落后,贫弱之现象,亦日甚一日,甚且竟受制于小国寡民之强敌,而不能自拔,此其故又何在哉?吾思之,吾重思之,乃知吾国地大物博人稠之情形,有非如通常想象之简单者,吾国之地诚大矣,然所大者未必尽佳,吾国之物诚博矣,然物虽博而人更稠,则以所博之物,亦未必能敷过稠之人之消用,于是人乃因稠而益贫,国乃因大而益弱。”[13]1

关于“地大”,胡焕庸指出,不能简单比较一国的总面积,还应根据地形与气候分析其适宜于人居的面积。在地形方面,适宜于人生者,应为500公尺以下的地面。欧洲500公尺以下的地面占总面积82%,高于500公尺者占18%,中国恰恰相反,低于500公尺的地面仅占总面积的14%,高于500公尺者占86%。以世界各大洲的平均高度计,低于500公尺者占各大洲总面积的56%,高于500公尺者占44%。亚洲为世界最高的大陆,而亚洲的高地,又特别集中于中国。因此,“吾国为世界高地最多之国”。在气候方面,年降雨量在500公厘以上,才适合农业,若年降雨量低于250公厘,其地即成沙漠,或难有植物生长。中国年降雨量在500公厘以上者,仅占总面积35%,年降雨量低于250公厘者,多达40%。而欧洲绝无年降雨量低于250公厘的区域。澳洲沙漠面积虽大,但不如中国沙漠,中国沙漠和半沙漠的面积相当于欧洲面积的一半,因此,“吾国为世界干地最广之国”。胡焕庸由此指出:“我国之面积虽大,然因高地之多,干地之广,其不便或不能开发者,实居多数,其他地形低下,雨量充足,物产丰盛,人口稠密之区,殆不足全国面积之三分之一而已,此我国地大之真相也。”[13]3

关于“人稠”,胡焕庸指出:人口是否过多,主要看人口密度的大小,人口密度的国际比较,不能简单使用中国全部面积除全国人口所得的人口密度,因中国各地地理环境相差巨大,应以中国区域人口密度与国际上面积和地理环境大致相同的国家进行比较。胡焕庸发现,瑷珲——腾冲线两侧人口密度相差悬殊,东南半壁每平方公里达110人,西北半壁却不足三人,如以东南半壁与欧洲相比较,欧洲平均人口密度为44人,中国高于欧洲平均密度数二倍半。中国西北半壁的情形,约略与澳洲相当,“澳洲面积七百七十万方公里,较我西北半壁约大十分之一,惟其人口总数不过六百五十万,仅当我西北半壁人口总数之三分之一。”[5]15中国江苏省的江南与世界人口密度最高国家比利时面积略等,江苏江南人口密度约是比利时的二倍。中国江苏安徽两省面积与英国略等,人口密度超过英国24人。中国河北、山东、江苏三省面积约与日本略等,人口密度超过日本70人。“由此可知我国人口较多各省区,其人口密度之高,实远在世界人口最密诸国之上。”人口密度较低的各省区,除东北外,其他各地因受地形、气候、农产限制,已经达到人口饱和点。胡焕庸根据中国人口密度高过世界上人口最密国家的论断,进而推论中国出现了严重的人口过剩,他说:“我国面积虽大,然其中平原肥沃之地则不大,我国人口既多,而较之地力所能给养之人则尤多,因此境内物产虽博,然为供给此等过剩人口之消用,则犹感不敷,大多数之人民,贫穷疾苦,终岁劳动,求一温饱而不可得,偶值年岁荒歉,则死亡遍野,人且相食,世界伤心惨目之事,无有逾于此者。”[13]5

关于“物博”,胡焕庸指出:中国为农业国,物产主要为农产品,中国耕地总数只有13亿亩,人均耕地不足3亩,与美国人均耕地52亩相差悬殊,且中国可耕地大半已经耕种,农作物亩产量也达到世界先进水平,中国米产量每英亩54蒲式耳,世界平均为32蒲式耳,中国小麦产量每英亩16蒲式耳,世界平均为14蒲式耳,如以农民人均产量则中国不如美国等国,“但以同一土地言,则吾国之产量,无不超越于各国,或者且以达到最高产量之极限。”中国农民既努力与勤奋,亩产量又高,结果农产品却不够消费,“此则由于耕地过少人口过众之所致。”总之,中国农产物总产量、亩产量均为世界领先,但由于耕地过少,人口过多,则中国米棉等产品却需要大量进口,广东、福建两省人民不得不到海外谋生。[13]6

胡焕庸总的结论是:“吾国之地诚大,然可用之地实不大,吾国之物产虽博,然为供给过剩人口之消用,则殊感不敷,吾国之人固多,较之地力所能给养之人尤多,此我国地大物博人稠之真相也。”[13]6

胡焕庸《我国地大物博人稠之真相》发表后,激起了思想学术界的重要反响,是引起二十世纪三十年代关于人口与土地问题论战的重要起因。

针对胡焕庸、陈长蘅等人关于中国人口与土地问题的悲观论点,1936年4月5日,萧铮在《中央日报》发表《中国的土地与人口问题——兼请益于翁文灏陈长蘅二先生》。萧铮指出:“土地问题者,非为怨天时之不顺,地力之不厚,而为不良的土地制度之妨碍地利。人口问题者,非为生齿之过繁,而为分布之不均,素质之不良。”[14]

1936年春,针对萧铮认为中国人口密度并不高,而是分配不均的论断,胡焕庸发表《我国人口疏密问题》,他指出:“吾愿国内讨论人口问题者,第一,须注意各地之自然环境,勿以为同一面积,皆可容纳同一之人口;第二,须知我国人口密度,不论稠密之区,已高于世界任何稠密之区,即人口稀少之域,有时亦已深感人口过剩之苦;第三,我国为解决人口压迫计,对于各地之开发经营,固不容忽视,然如谓人定可以胜天,开发经营以后,即可推翻一切天然限制,而使高原沙漠之地,与平原沃壤同其稠密,此固绝对不可能之事也。”[15]

1936年5月20日,《政问周刊》刊发了“土地与人口问题专号”,萧铮在该刊导言指出:“近年来有许多人口学者,地质学者及气象学者,发出一种惊人的论调,即是否定了中国之‘地大物博’,加以最近山额和马丁夫人先后来游,遂把中国一切‘穷困’,‘罪恶’,‘愚弱’都归咎到人口问题上去。所以‘悲观’,‘失望’就笼罩了整个学术界上,好像中国人除了节制生育就无其他的出路!”[16]

针对胡焕庸中国人口过多、耕地不足等观点,汤惠荪在《中国之土地利用与食粮自给》一文中认为: “我于最近二年来,曾赴西北西南诸省,作实地考察,沿途所见,对于土地利用增殖之可能性,觉甚广大。”“云南广西诸省,地广人稀,可垦而未耕之地,依我粗浅之估计,至少在耕地之二倍以上。” 汤惠荪还举例说明高度、气温、雨量不一定限制了农业。“盖人定足以胜天,雨量之不足者,可借人工之渠道,以资灌溉,则所谓自然条件者,在一定范围之内,均可借人力以为制胜者也。” 就土地利用的集约度而论,中国小麦平均亩产153市斤,不及丹麦、比利时、法国一半。水稻平均亩产281市斤,日本却有557市斤。肥料、品种也大有改进余地。每年海外输入粮食占进口总值十之二,为第一大物资,但不足以说明中国粮食不足,因关税低、国内交通困难、捐税高。“夫我国粮食之不能自给,非由于人口之众多,土地之不足,而实缘于人事之不臧,所谓地未尽其利,人未尽其才也。”[17]

1936年5月,胡焕庸学生李旭旦发表《萧铮先生“中国的土地与人口问题”辩误》,李旭旦使用胡焕庸的观点对萧铮等人进行了反批评,他指出,萧铮的全篇文字中,“对于我国西北的气候和西南的地形,竟没有提到一字,把自然环境完全避而不谈。”“ 萧先生的缺乏地理常识和漠视自然环境,不禁使我们闻之咋舌。”“中国是世界干地最广之国。”“中国高地之广,在世界各大国中,也找不出第二个。”“我们在可能范围内虽可运用政治力经济力来适应环境,改良环境,但我们却无从超脱或逃避环境的势力。”[18]

1936年5月,地政学院李君明针对李旭旦文发表《中国土地与人口问题辩误之检讨》,李君明认为胡焕庸等人为“地理环境决定论”,他转引张其昀的言论指出:“人类地理学者所倡之‘必然论’,已为今日学者所不取;人类地理学者,以为人类之发达,完全受土壤、气候,与其他环境之影响,故其解释,莫不系统秩然,因果历历不爽;不知人类虽在宇宙覆载之中,尽有自由活动之余地,彼极端之唯物论,实为吾人所不取”。[19]

1937年3月,李立中发表评述文章《关于中国土地与人口问题的论战》,文中指出:“论战的展开,起因于许多‘现代学者’如翁文灏、竺可桢、陈长蘅、胡焕庸诸先生的中国地大物博的否定论。”翁文灏、陈长蘅、胡焕庸等人言论,“无疑的是马尔萨斯主义不折不扣的再版。” 萧铮等人的理论,“俨然是进化论者的主张,在文化发展的阶段上,无疑的,它是高于玄秘的马尔萨斯主义。”[20]李立中对论战两派均持批判态度,特别觉得悲观派代表陈长蘅、胡焕庸观点十分荒谬,这种态度可基本代表当时社会舆论的基本取向。

王亚南把“地大物不博论”作为民国影响广泛的五大经济理论之一,他批判指出:(1)统计数据有问题,(2)自然的禀赋是一回事,自然对人类的贡献又是一回事。(3)依据已有的不完全统计,中国资源是能够成就中国经济现代化的任务而不致感到如何缺憾的。况且还可通过国际贸易从其他国家或地域得到弥补。(4)中国在自然条件上表现的一切缺点,事实上无非是由于我们没有能力利用自然控制自然,以至“暴殄天物”的浪费自然或断丧自然的结果。[20]王亚南在此指出了中国的自然禀赋不错,即使有问题也可以通过国际国内市场来解决,我们不能归罪于天,应该反思人未尽其力。

从上述萧铮、汤惠荪、李君明、李立中、王亚南等人对胡焕庸“地大物博人稠真相论”的持续批评可知,胡焕庸言论触及到了中国国情的核心问题:人口是否过多?耕地是否不足?人多地少是否是中国贫弱的根本原因?胡焕庸从其地理环境影响和制约人类社会发展的立场出发,发现中国的土地面积虽大,因山地、干地占多数,适合人生和耕作的土地并不大;用适合人生的土地面积除以人口,则中国的人口密度成为世界最高;中国农产物总量大、亩产高,但因耕地少,人口多,人均产量低。胡焕庸这些关于中国基本国情的言论在今天已经成为中国社会的共识。与此同时,胡焕庸关于“人乃因稠而益贫,国乃因大而益弱”的论断,则被实践证明是错误的观点。中国近代贫穷落后的根本原因是帝国主义的侵略和落后的社会经济制度,而不能归罪于人多地少。

四、结论

民国时期,经济地理学家胡焕庸对中国人口与自然资源的关系进行了不懈的探索,他提出的瑷珲——腾冲人口地理分布线是简明扼要认识中国国情的有用分析工具,这条线至今八十余年仍未打破,充分体现了该线的科学价值。胡焕庸首次将中国划分为九大农业区,其基本构架至今同样未被打破。他对地大物博论的质疑,以及耕地少、人口多的国情观,已经成为当今中国社会共识。胡焕庸强调了地理环境对中国人口分布、农业分区、经济发展的制约作用,他实际上提出了中国特色的地理环境制约论,这一理论对中国国内各地的人口与社会经济发展差异有较强的解释力。比如中国的东南半壁与西北半壁的差异,东部沿海地区与中部、西部的差异,江苏省的苏北与苏南等等。以上学术贡献表明,胡焕庸是民国时期杰出的科学家,对中国学术的发展做出了重要贡献。

那么,通常被认为是地理学家的胡焕庸(经济地理属于地理学的人文地理的分支)为什么是民国经济学发展史中的重要人物呢?首先,他的学术贡献集中在认识中国基本国情——人口与自然资源的现状及其形成机制。而认清国情是探索中国经济发展方案的前提和基础,这是经济学家、社会学家、统计学家、地理学家等不同学科的学者共同探讨的一个基本经济问题。其次,胡焕庸引起和参与了二十世纪三十年代“关于人口与土地问题的论战”,而这场论战是民国经济思想史的一场重要论战。第三,胡焕庸被称为中国的马尔萨斯主义者和“地大物不博论”的代表,而“地大物不博论”被经济学家王亚南称为民国五种社会经济改造思想的第一种。因此,从胡焕庸对中国经济问题的学术贡献、引起和参与的经济论战、经济学界对其思想的评价等方面分析,胡焕庸是民国经济学发展史中的一个重要的代表性学者,他为中国经济学的发展做出了重要贡献。

同时,胡焕庸的地理环境制约论虽能很好解释中国的地区经济差异,却不能解释中国和其他国家的发展差距,因同样的地理环境,中国经济的增长率以及中国在世界上的经济地位在不同时期却有极大的差异,制度和政策可能是解释国家之间发展差距的主要原因。前已指出,胡焕庸关于“人乃因稠而益贫,国乃因大而益弱”的论断,则被实践证明是错误的观点。

[1]陈长蘅.中国人口论[M].北京:商务印书馆,1918:78.

[2]陈长蘅.中国近八十余年来人口增加之徐速及今后之调剂方法[J].东方杂志,1927,24(18).

[3]胡焕庸.江宁县之耕地与人口密度[J].地理学报,1934,1(2).

[4]胡焕庸.安徽省之人口密度与农产区域[J].地理学报,1935,2(1),54.

[5]胡焕庸.中国人口之分布—附统计表和密度图[J].地理学报,1935,2(2).

[6]胡焕庸.江苏省之农产区域[J].地理学报,1934,1(1):4-5.

[7]胡焕庸.安徽省之人口密度与农产区域[J].地理学报,1935,2(1):4.

[8]胡焕庸.中国之农业区域[J].地理学报,1936,3(4).

[9]卜凯.中国土地利用[M].成都:金陵大学农业经济系,1941:28.

[10]中国科学院地理研究所.中国农业地理总论[M].北京:科学出版社,1980:337-339.

[11]国务院全国农业区划委员会.中国综合农业区划[M].北京:农业出版社,1981.

[12]翁文灏.中国地理区域与其人生意义[C]//锥指集.北平:农矿部地质调查所.1930:270.

[13]胡焕庸.我国地大物博人稠之真相[J].地理教育,1936,1(1).

[14]萧铮.中国的土地与人口问题:兼请益于翁文灏陈长蘅二先生[N].中央日报,1936-04-05.

[15]胡焕庸.我国人口疏密问题[J].社会科学研究(上海),1936,1(4):618-619.

[16]萧铮.土地与人口问题专刊导言[J].政问周刊,1936(20—21):6.

[17]汤惠荪.中国之土地利用与食粮自给[J].政问周刊,1936(20—21).

[18]李旭旦.萧铮先生“中国的土地与人口问题”辩误[N].大公报,1936-05-28.

[19]李君明.中国土地与人口问题辩误之检讨[N].新民报(南京), 1936-05-30.

[20]李立中.关于中国土地与人口问题的论战[J].中国经济(南京),1937,5(3).

[21]王亚南.中国社会经济改造思想研究[M].北京:中华书局,1950:13-14.

[责任编辑:申凤敏]

国家社会科学基金重大项目“中国经济史学发展的基础理论研究”(15ZDB131);国家社会科学基金一般项目“民国经济学家的学术贡献与经济思想研究”(13BJL014)。

孙大权,博士,复旦大学经济学院副教授,主要研究方向:中国经济思想史。

F092.7

A

1002-6924(2016)09-014-021