取名惯制与关中地方社会

——基于文本与调查的综合分析

王旭

(南开大学历史学院,中国天津,300350)

取名惯制与关中地方社会

——基于文本与调查的综合分析

王旭

(南开大学历史学院,中国天津,300350)

基层乡村社会是中国社会的“元组织”,习俗是最微观的“组织细胞”。由姓为主线所勾勒的亲族、统属、尊卑、责任甚至等级关系,与由官名、小名、乡名、惯称、绰号、戏称等所刻画的具象村落、交际结构和文化包含,基本构成了将取名界定为习俗进行研究的前提和规定,有着特殊的研究价值。人名是一种特殊的文化符号和标识,而取名是一种重要的习俗与文化惯制。习俗—惯制作为一个动态过程,对于村落日常生活具有显著的影响。在以往的学术探讨中,有关于此的案例研究和文本分析仍尚有未尽之处。笔者以单位村落的取名习俗与用字作为研究对象,并集合现有文本与社会调查资料,对取名习惯、用字特点、命名规则、宗族遗存、取名角色、交际圈子、文化规制等方面所蕴含的关中地方文化,作一深层次探索。

关中;取名用字;习俗—惯制;社会调查;地方社会;符号

一、取名惯制与习俗生成

人名作为一种特殊的文化符号,而取名是一种重要的习俗与文化惯制。①此文仅论述汉族姓名,不涉及少数民族的取名习惯。在长久的历史发展过程中,名称成为一个透视文化内在和民众精神世界的重要窗口。以微观层面来看,如《说文解字》中言:“名,自命也,从口夕,夕者,冥也,冥不相见,故以口自名”,②许慎、段玉裁注:《说文解字》,上海:上海古籍出版社,1981年,第56页。名字作为一个人的标志,最初仅是人与人之间互称及相互识别的固定符号,是一种无形的身份证。从宏观视角来看,“人过留名,雁过留声”,“人之有名,以相纪别”,③陈寿:《三国志》,北京:中华书局,1982年,第1160页。姓和名逐步成为用以标记社会阶级与等级的符号系统,对个体身份与角色的确认十分重要。在之后的社会进程中,人名不仅发展为代表人的语言符号,同时又是一种文化载体,蕴含着丰富的社会意义和衍生内涵,体现了人的追求和审美。在古代社会,姓氏与取名用字以“指血缘、表身份、别婚姻、明贵贱、分职业”,具有强烈的士庶与上下之分。在此意义上,它不仅仅是一种习俗,也是礼制与等级制度的重要组成部分。

随着文明的渐次发展,姓名以及取名习俗形成了一套规范的形式和系统,也逐步摆脱了其阶级规定和用字之避讳局限。与城居文化相比,乡居文化“往往与固守地方性的价值观相联系”,④李同升:《乡村地域共同体及其结构与功能研究》,《西北大学学报》,1998年第5期,第455页。保存着许多显性和隐性的传统性因素,在乡土文化与习俗的承继方面,明显优于城市,⑤王泉根在《中国人取名用字的地域特色》中说:取名用字的地域性特点主要体现在农村地区,而在城市区域,人名用字的地域性特征就趋于淡化。这一方面是由于城市居民来自各地,流动频繁,甚少“封闭性”的地域观念;另一方面,高层次文化水准决定了取名用字的高雅性、理想性倾向(《北京日报·理论周刊·文史》,2013年1月14日,第019版),具有一定道理。而处于内陆的关中农村地区则更是如此。目下学术界关于取名习俗、用字表征的研究已有不少,也因研究对象的特殊性,故而探讨也是多学科的。①一般来说,姓氏制度、姓氏-名字之关联、取名仪式与取名习俗,分属于不同研究领域,相关论著比较重要的有:萧遥天《中国人名的研究》、李学勤《考古发现与姓氏制度》、李学勤《先秦人名的几个特点》、杜家骥《从取名看满族入关后习俗与文化》、侯旭东《中国古代人“名”的使用及其意义:尊卑、统属与责任》、王守恩《命名习俗与近代社会》、魏斌《单名与双名:汉晋南方人名的变迁及其意义》、张淑一《先秦姓氏制度的研究历史和现状》、刘竹《命名制的变迁及其社会功能浅论》、王建华《文化的镜像:人名》、赵艳霞《中国早期姓氏制度研究》、张孟伦《汉魏人名考》、朱胜华《最新姓名学》、汪泽树《姓氏、名号、别称:中国人物命名习俗》、赵瑞民《姓名与中国文化》、王泉根《中华姓氏的当代形态》、张联芳《中国人的姓名》、纳日碧力格《姓名论》、吉常宏《中国人的名字别号》、季艳《中国人取名字的语言学理念》、沙志利《汉朝人名字特定及命名心理》、周玲丽《社会文化框架下的名字和命名研究》、高璐《宗族内人名变迁的文化意义:以陕西省《米脂县万丰里高氏族谱》中的人名为例》等。此处所列,不免挂一漏万,仅是笔者所观之一部分。总体来说,涉及历史学、民俗学、语言学、社会学、人类学等领域,但仍存在以下两个问题:(1)目前可见的多数研究,大致上宏观考量者多,而以某一村落(单位)为基准的个案研究者较少。而个案的分析是考察整体的必要手段和路径,因此对于关中特定农村(村落)的取名习俗—惯制和构名用字状况做一收集与探讨颇具有案例意义。(2)研究者多从文化传统、习俗继承、取名仪式、结构与功能、取名规则等视角进行论述。真正将取名界定为习俗(custom)—惯制(institutionalization)②习俗-惯制是一动态之行程,非静止的、单一的、线性的概念。进行研究的文章,尚不多见。

村落作为乡民生产与生活的特定空间,是自然地理条件和以人口、经济、社会文化、习俗惯制诸要素所归集的社会环境之总和与综合,每一要素均在特定事件、程序、仪式、流动、格局、习俗中扮演着或轻或重的角色。习俗的形成与惯制的延续,存在一个显著的逻辑演进过程:是一个从习惯(usage)到习俗(custom)、从习俗到惯例(convention)、从惯例到制序(度)化(institutionalization)这样一个动态行程③韦森:《习俗的本质与生发机制探源》,《中国社会科学》2000年第5期,第40页。和自发的区域④此处倾向于使用区域(地方)秩序而非社会秩序。特定区域与整体社会存在着互动与联系,无可否定。但在某些具体事项中,区域演进逻辑或自生秩序是影响区域中个体的主导力量和内在动因。秩序,逐步影响个体,成为不易改变的规范和习性(habit)——即不自觉的非理性选择和行为取向。仅以取名习惯论,其长期的自我维系与民间驻存,逐步蕴于个体的日常生活与村落惯制的生发机理中,成为一种规则与习俗。从小名、官名、绰号、乡名、污名、撞名、惯称、戏称的生成到制度(制序)化的取名角色、仪式、程序、结构与机制,具有一个明晰的线索和形成因由,村民长久所形成的思维模式与行动取向具有因果关系,地方社会的具体形态与村落文化基准是取名习俗和惯制形成的必要条件,村民受到此种惯制力量的干预与约束。⑤这种习俗的约束功能不是强制的,但却是村民群体自发的、不自觉的和非理性的自我取向,在长久的乡村管理中,是一种软性但似乎效果更好的控制。因个人能力和精力所限,笔者在此结合现有文本及社会调查资料,从陕西富平县淡村镇育英村⑥育英村,分为东、西育英村。位于陕西省渭南市富平县淡村镇,处于陕西省中部,关中平原与陕北高原汉过渡地带。富平古称频阳,自然条件在陕西整体属于中等水平,文化气息浓厚。胡朴安《中华全国风俗志》中言:“富平为丰镐北地,其民有先王遗风,勋业节义,接踵前修,敦厚力本,遍满境内”;其地理、文化习俗、历史沿革等自然与人文情况,可见《括地志》、《水经注》、《元和郡县图志》和《富平县志稿》等,都有相关记载。村民姓名这个基础样本出发,以一个自然村落作为研究单位,做一尝试。本文围绕以上两个问题,兼及对于样本案例的仔细考究与检视,做一论证。

二、人名归总、考察与评议——以育英村为中心

取名作为一种习俗和规则,在乡土社会有一套特定地域群体认同的表达方式,与所处社会环境和文化惯制相关,门类繁多而又程序复杂,受到多种因素的影响。

一般来讲,中古以下,姓+名(字、号)已成稳定的起名结构与文化习惯。按照关中农村之旧俗,幼儿生下三天后,即由长辈或亲友起名,称“乳名”,“幼名”,即通称之小名,一般不外传,仅在家里呼唤。①张亮采:《中国风俗史》,北京:东方出版社,1996年,第78页。“幼之小名谓之小名,长则更名,而以小名为讳,或长亦以小名行”,②张亮采:《中国风俗史》,北京:东方出版社,1996年,第90页。随着年龄渐长,小名逐步不适用,6岁之时由长辈或者亲友取名,称学名,又叫“训名”、“官名”、“大名”。加冠(一般二十岁)之后再取“字”。

关中地区当下仍然保留“官名”这一传统说法,农村称大名为官名。“官名”在日常生活中较少使用,只有在正式场合才会使用。小名之称盛行,或是乳名的延续,③一般来说,乳名仅在家里呼唤。但若村民发小、亲朋常称乳名且当事者不介意,乳名与小名就属同一,是村民乳名范围的扩展。或即村民彼此之间约定俗成的称呼。名与字合二为一,多数村民无“字、号”,字号作为文人雅士的习惯,在农村社会基本失去了存在的根基。日常生活与交际中,村民多用惯称,包括绰号(又叫外号、诨名、混号)等,这是广义称名范畴下的表现形式,也是乡村称呼多样性的体现。

表1 育英村人名汇总表④本文表格中数据与信息来源于2011、2012、2013、2014年4次社会调查。对于一些情况须加以说明:1.表中分类为模糊分类,共列约300个姓名;2.年龄的参考年为第一次进行资料收集的年份(2011年);3.表中有些许人已经过世,由于和研究问题无涉,故不特别标出;4.囿于数据收集限制,未能将该村全部人名调查出来。且由于方言之缘故,某些字写法上也可能存在出入;5.此表男女数量不一,男多女少。一是由于女性名字(特别是老年),在技术上很难完全调查清楚;二是由于当地农村目前男孩多而女孩少;6.从职业分层上来说,有农民、工人、学生、干部,具有一定涵盖意义。需要特别说明的是,按照学术研究的道德和伦理要求,在完全规范的学术研究中,涉及采访者和被试真名及隐私时,一般情况下,应采用化名或符号代称等技术性处理,但由于本文研究对象的特殊性,并未化称。行文中涉及的所有事件、人名及其他个人信息,仅用于学术研究,不可用作他途。请勿按图索骥、对号入座,特此声明!

75以上王世清、王义学、王忠孝、王原、王忠智、王忠贤、王忠兴、王新友、赵树华、聂春贤、胡广田、胡广财、胡广发、胡广顺、胡广智、何廷华、何廷书、卢忠贤、邓大重、邓小重、邓顺重、卢黑子、卢建邦、陈永堂、聂甲启、聂声祥、李欢启、曹德林;老建(姓不详)高爱兰、李淑琴、张雅兰、何玉琴、周凤琴、赵秀芹、何彩茹、刘桂芳、刘玉兰、王菊梅、张亚兰、党芹

现根据表1所列之姓名及关中地区可见之其他文本,做一简要分析、整合与比较。

(一)取名与传统:承继、宗族与儒家义理

1.以小字起名与性别因素。以小X为名,比较常见。如村民王小勇、周小云、崔小燕等,根据调查,他们并非家中最小的孩子,可以排除取名者是以大小顺序排列所起之名,小字为修饰词。而诸如曹小亮、何小模等,如此起名则是由于他们是最小的孩子所致,小字在此指代年龄长幼,以表顺序。

小字起头起名,在唐代就已经很多见。如咸通042《邓府君墓志铭并序》中墓主次男名叫“小虹”、乾符010《范阳卢氏墓志铭并序》中墓主三子分别叫“小都、小猧、小秃”,一女叫“小建”,乾符030《太原王氏墓志铭并序》墓主小孙女名叫“小秦”等,①参见周绍良:《唐代墓志铭汇编》,上海:上海古籍出版社,1992年。此类记载可征者甚多。从数量上讲,小字命名以女性见多。传统的取名风俗在农村尚有点滴遗存和承继,如此可见一斑。

在传统“男尊女卑”的惯性下,村落中一些年老的女性对外甚至没有正式的名字,只有一些通俗性的称呼。如唐家老婆、李老太太、张氏老婆等,很明显这类称呼不是她们的真实姓名。这也是传统农村现实图景表现——女性历来很受压抑。许多年老的女性本身是有名字的,只是由于长时间没人直接称呼,就是用其他诸如嫂子、姨、你X(数字,如二、三)婆等亲缘性称呼和“X家老太、X氏老婆、X他(她)婆、那老婆、老X(其配偶姓)婆娘”等乡土之词/法代替了。

而对于年老的男性来说,村民皆熟悉其名,一般来讲,晚辈见面致意为“X(姓)叔、叔叔”等,同辈相见,呼为“XX(名)、XX哥、这老汉、老X(姓)”等,便是与女性情况的不同了。

2.宗族特征。先以聂姓家族为例,该姓村民占该村总人口五分之一左右,取名用字也较他族规范。一般来说,聂姓取名都有专门的人来起名。聂春贤为家族长者,其职业身份是一农村教师,故而有新生儿名字皆出自于他命名,其去世后,家族子女的名字就不很规范了,像聂博、聂锦等。依照谱第,按字排辈,第2或3个字相同,针对男性,女子一般不这样取名,以表示对某一宗族的归属标识。第2字相同者如聂声杰、聂声礼、聂声满、聂声高之类,第三字相同者如聂立贤、聂青贤、聂文贤、聂智贤、聂玉贤之类。由于这种取名的方法的约束,男性一般多为三字之名。而且,村干部也具有宗族背景,聂声杰虽然年龄不大,但在聂姓中辈分较高。聂姓是“大户”,在村中人口数量相对占据多数,可见表2。故而竞争村长有优势,聂氏理所应当做了村长。

表2 育英村主要姓氏及所占比例②表2及下文表3、表4数据皆四舍五入。

再如王姓,经过调查,村民王世清可追溯到的家谱序列为——“开国有义星,世尚智乾坤”,③2011年5月,育英村王世清与周凤芹口述,这些字为王氏祖父王义学“请”教书先生续写的,再往上已不可考。这些字都是王姓男子姓名第二个字必须采用的。从王义学—王星(?)—王世清—王玉爱·王爱花·王尚文·王尚全·王尚民—王智林·王蓉·王佩·王智辉·王智旭·王珍·王盈,四代男性比较严格的遵守着家谱所规定之字取名。显而易见,女性一般不必遵守。另外,育英村中胡姓、卢姓、唐姓等,辈分相同的男子,取名时也基本都遵照家谱中标志自己辈分的特定之字,如智、贤、广、英、忠、占等,体现在名字中第二个或者第三个字中,④具体统计可见下文表4之统计。是代内与代际传承的统一。

又如,罕有子女、晚辈的名字与父兄长辈相同者。古代强调“入门问讳”,外人尚且如此,本族晚辈(内)则更不必说。一般来讲,“本家”(同姓)需要避讳本宗族长辈之名讳,古称“私讳”。同名同字甚至同音,都是不允许的,体现着很强的宗法和等级意识。该村的王盈,起名时疏忽大意,考虑不周。她爷爷王世清的干妹妹名曰:王瑛,知道孩子名王盈,就显出不乐之意。

此外,尚保存有行第称名的习惯,有老大、老二、老三等论资排辈(行辈)的习惯。如聂老大、聂老二。需要说明的是,此种行第排名,起源于宋的“字辈取名”,是整个同姓大家族下的排名,而不是纯粹直系亲属兄弟间的排列。这一方面反映了乡土称名习俗的随意性与生活化,另一方面也是宗族制度的体现。如今在陕西农村多称以数字排行为“大排行”,这种习惯,“晋以后,这种行辈意识显著加强”,①吉常宏:《中国人的名字别号》,上海:商务印书馆,1997年,第14页。自唐以来就十分盛行,可以按父祖血缘来排行,也有按拜把子的兄弟关系排行,大概这些是为了表达亲昵的意思,②周一良:《中国通史》,福州:福建人民出版社,2001年,第202-203页。在古代文人书信中,常见此称(刘十八等)。随着时代变迁,这种情况越来越罕见。

另外,宗族亲友之间尚存的过继等关系,也是影响个体姓名变化的非血缘因素。村民王世清,本为贺姓,在其三岁时,由于其舅舅没有子女,其父母将其过继给“舅”家,也就随舅姓王,即是一例。

除非特殊情况,姓是宗族血缘的纽带,“姓千万年而不变”,相对恒定,名是宗族别辈分的依据。“宗族强调了共同的祖先、男系血缘的嫡传、安辈分排列长幼次序等”,③杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北乡村》,南京:江苏人民出版社,2010年,第66页。宗族这种亲缘与地缘的制度设计,在姓名的生成规则中,井然有序,完全体现出社会分类的内涵。无独有偶,同属于关中地区的合阳县,侯永禄在其《农村日记》中,侯氏家族取名之序列亦有著的宗族序列之表征。④此处不展开,可参见《农民日记》“五部曲”,分别为侯永禄:《农民日记》,北京:中国青年出版社,2006年;侯永禄:《农民家史》,北京:人民文学出版社,2012年;侯永禄:《农民笔记》,北京:中国青年出版社,2012年;侯永禄:《农民账本》,北京:人民文学出版社,2012年;侯永禄:《农民家书》,北京:人民文学出版社,2011年。

以此可以侧面看出,关中地区(至少育英村)还有宗族的残存形态和观念遗存。现在的北方宗族发展,大部分不如南方宗族制度典型。缺少固定的宗祠,也没有专门的管理人员,仅有一些残余的宗族意识起作用。在乡村社会,这种以姓名为表征、亲缘为维系的宗族控制网络,对于当下地方治理颇有启益,“社会控制”不仅仅是组织控制,很多是非组织化的习俗、规范与惯制调解。“宗族制包含宗教、礼仪与语言的表达,它的发展体现了乡村社会中以礼仪为主体的意识形态的统一”。⑤科大卫、刘志伟:《宗族与地方社会的国家认同:明清华南地区宗族发展的意识形态基础》,《历史研究》,2000年第3期,第13页。这些习俗-惯制因素是多维力量中的一维,维护着乡村社会的基本秩序、规范和认同,是取名习俗所具备的“社会控制”内涵。

3.儒家伦理观念与现实愿望相结合。姓名作为一种表明个体自我的特定文字符号,主要有特指性与意义性两个特点。⑥郑先如:《姓名及取名的心理分析》,《龙岩学院学报》,2011年第6期,第82页。乡名中,多有文、孝、贤、俊、美、忠、德、义、广顺、广财、广田、广发等字词,是个人美好期望与伦理道德的结合,一者反映了儒家伦理观、义理观的根深蒂固,二者此类取名颇具功利性特征。如陈寅恪所言,“华夏民族所受儒家学说之影响最深最巨者,实在制度、法律、公私生活之方面”。⑦陈寅恪:《冯友兰〈中国哲学史〉下册审查报告》(1933/1934年),《金明馆丛稿二编》(《陈寅恪集》),北京:三联书店,2001年,第283页。

取名者希求子孙或者晚辈平安康兴、取得功名。重视伦理道德,寄托一种美好愿望,具有某种传统文化的延续。育英村青年聂大有,大有即“大丰收”之意。旬邑县乔登举、乔登甲、乔含德、乔含彰、乔立诚、刘世昌、刘中正等,便是这种特征。⑧王本元、王素芬:《陕西省清至民国文契史料》,西安:三秦出版社,1991年,第116页。一般来说,村民取名须遵守良俗,杜绝使用粗俗、恶俗、消极、凶坏、引发误解之字的。各类取名用字,其形式有限,而传达的意义却相对无限,具有多层意义类型,①里奇(G·Leech)在其《语义学》中,将一般的语言与词汇划分为七种类型,不同的类型表征不同的内涵与文化单元。人名所用之字具有符号特质,传达着有差异的表述取向与意义,也应符号里奇之划分。人名用字具有文字本身的意义、取名者愿景意义及衍生意义。是美好愿景的自然诉求和特定文化惯行的体现。

一定程度上,这反映了中国取名与礼义的充分结合,随着时代变迁、用字习惯和风尚的改变,这种特点渐趋模糊。作为象征及仪式意义的姓名用字,其实际意义也在逐渐发生转换,渐渐的走向了一种功利化、操作性的演变走向,不再如以往那种刻板与严肃,而是因时因地而变。从年轻一代(0~25)取名用字中,即可推论。

4.双字取名较为多见。双字取名,又叫兼名。由表1看,该村双字构名多见。如秀秀、丹丹、宁宁、娇娇、静静、卜卜、涛涛等,多为女性之名,男性双字名似少见(男性中,仅有卢佳佳为双名,有一人小名为涛涛),有比较显著的性别表征。可能的原因是,双字取名在村民的观念里,颇有一种阴柔之气,不够阳刚,而且双字的语音美,更适合于女性使用。

这个习俗(习惯)起源于汉魏,文献中也有相当多的记载,西汉大将军霍光,小字“翁翁”,②参见张孟伦:《汉魏人名考》,兰州:兰州大学出版社,1988年。大和069《窦君墓志铭并序》记载墓主夫人刘氏有两个儿子,“长曰郡郡,次曰朗朗”,贞元109《李氏殤女墓石记》记载墓主小字“孙孙”,大和013《崔府君墓志铭并序》中墓主五个儿子,其中一个名曰“鲁鲁”,咸通038《王氏墓志》墓主小字“娇娇”,大中114《支公孙女墓志铭》墓主小号“令令”,③参见周绍良:《唐代墓志铭汇编》,上海:上海古籍出版社,1992年。文献里都可找到印证。

需要注意的是,农村使用双字大多都是实字,而虚字比较罕见。双语人名和虚字现象,民族学者、语言学者、历史学者都不同程度有过关注,此处按下不表。

5.偶有天干地支和生肖属相构名现象。以天干地支和生肖属相构名,在古代社会比较多见,在当下关中乡村亦有体现,但并不显著,数量也不多见。恰如表1所示,诸如聂甲启、胡庚子、聂辛未、以虎称名者(村民李元虎、李敦虎,聂声杰小名为老虎)多人等,即用天干地支或生肖属相构成名字。当然,天干地支和生肖属相与被命名者的出生时间、生辰八字等息息相关。

(二)取名的地方化:乡土、方言及风俗

1.取名的乡土性。关中农村的取名具有很强的乡土色彩。如表1中卢蛋、聂豆(聂举贤)、卢黑子、聂大圆、老虎(聂声杰)、张牛娃、社娃(聂社娃)、考娃(李美考)、王爱娃(王玉爱)、王有娃(士人以一人为一娃,生子则称某娃,往往至老不改,④胡朴安:《中华全国风俗志·陕西风俗琐记》,石家庄:河北人民出版社,1986年,第232页。陕西方言的“冷娃”就是这个的反映,“男曰娃,女曰女娃”⑤胡朴安:《中华全国风俗志·陕西风俗琐记》,石家庄:河北人民出版社,1986年,第339页。),农村中以“XX娃”为名的村民不胜枚举,作家贾平凹据说原名就是“贾平娃”。晚清之季,华阴郭秀娃、渭南王银喜(银娃)、蒲城杨虎城(九娃),这些刀客之名,具有显著的乡土特色。

一些小名或者绰号,如猫狗、蛋、黑子、葫芦等,都体现了这个特点。有学者将其称为“爱称构词”:1、XX儿、XX娃;2、XX(重叠字);3、单音化特征,如尚文称“文”,大锋称“锋”等。⑥孙立新:《关中方言语法研究》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第185页。这些用字、称名方式显示了父母对子女的怜爱。

某些称名还是农村特有的说法。如有人名“辘辘”,辘辘是农村从井里提水的工具,旁人仅从用字,很难想象这种乡土特色。又如该村中有一人名叫王麦麩。所谓麦麩,“小麦屑皮也”,⑦许慎、段玉裁注:《说文解字》,上海:上海古籍出版社,1981年。就是小麦磨成面粉后所留下的皮壳、碎屑。若没有乡村生活经验,就很难知晓这种取名用字的意义。再如王麦麩的姐姐名曰王麦荣,荣,一作“花”,二作“茂盛、繁多状”,无论是哪种意思,都是切切实实的乡村生活反映,表达了乡人希望收成良好的夙愿。取名之字在此种情境下,具有显著的象征意义。⑧纳日碧力戈:《姓名论》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第5-8页。

2.方言、地方化词汇。取名有很强的地方性。村民王世清,村里人戏称他为“王老爷”,乃是由于该人喜欢模仿秦腔选段中人物“王老爷”,由此得名。有一杨姓村民,小名为“毛”,晚辈呼为“毛叔”。该村有一曹姓青年,由于其皮肤黝黑,性格强硬,朋友皆称其为“牛”,朋友间称为“牛哥”,甚至其父母也直呼此名。

晚清以来的活跃的关中刀客群体,其绰号、惯称无地方文化息息相关。大荔县李牛儿(满盈)、朝邑刀首甲午儿、兴平县刘三、富平县王寮镇刀客段学义(四煽狼)、杨鹤龄(白煽狗)、段三多(草上飞)、柳红(红老九)、宫里石象坤(仄楞子)、严锡龙(野猬子),这些刀客其绰号的生成,是方言或地方文化干预的结果。

此外,还存在许多方言名称与习惯用语。诸如衔毛、金果、木豆、葫芦(村民唐锋亮)等地方化词汇,常常作为小名,甚至正式名字。方言中许多称呼与叫法是很具有地方特色的,难以用文字具体刻画,有些词汇甚至还颇有些“低俗”。命名的方法取决于当地人的生活、语言习惯。如猫娃、狗儿、牛、叫化、丑娃、熊猫、好虎等不入大雅之堂的名称,却是实实在在的乡村人名。当然,这是一种乡土化的绰号,但也体现一种贱名好养的社会心理,污名现象较为多见。

3.习俗性干预。撞名习俗在关中地区也存在。2014年7月笔者做调查时,听邻近村民言及,①2014年7月,淡村镇石家村庞娜口述。有一庞姓男孩刚出生,家里恰适搭建一蓬屋,故其父母起名为“蓬蓬”,是较为典型的撞名风俗。一般乡人“近取诸身,远取诸物”,所取都是与乡村生活、小农经济相关之物,民俗想象基本离不开日常所及,是身处自然环境的映射。

虚拟是现实状况的映射。关中农村有一个去世前“烧车车”的有趣风俗。当老人病重时,家人会买来一只纸糊的马或车,在其濒临逝世前烧掉,称为“烧车车”。亡者家人希翼车里的“司机”能安全的载着死者灵魂离开,往生极乐,不让死者受太多苦。过去多烧“马”车,现在往往做成汽车的样子焚烧。不论何种形状,总需要赶马或驾车的人,所以里面还会有一个小人,并且一定要起一个名字,在死者病危时在其耳边告知,以便死者能够认识且驱使他,从而顺利的进入到未来世界。

乡人多使用“来喜”、“蚂蚱娃”、“瓜瓜”、“壮壮”、“小六”等具有乡土气息的名字,某种程度也算是起名乡土化的表现之一。2012年村民王世清去世时,其“司机”名为“蚂蚱娃”。即使是一个形式上、想象中的“人”,村民所取之名是很“接地气的”,不过这种风俗也非陕西独有。据湖风《送终》一文载:“湖州地区,死者刚断气时,丧家要在门前焚烧纸糊的轿子。前后两名轿夫,一个叫千里,一个叫顺风,胸前各挂两只烧饼,腰里各挂一双草鞋,放在稻草上立即点火,以使他们抬着死者的灵魂悠然西归”。②可参见徐吉军:《中国民俗通史·民国卷》,上海:上海文艺出版社,2012年,第420页。可见,各地民众的想象颇有异曲同工之妙。

4.便宜性。有些许村民给孩子所起的正式名字,也就是大名,相对比较难写。根据惯例,为了孩子在读幼儿园、小学,练习、学写自己名字方便故,还会另起一好记易写之名字——平时村落熟人亦用此称呼。

在正式档案、户籍和成绩单中,都用大名,而平时用孩子容易学会的名字,似乎称其为“学名”或为准确。当然,在实际情况中,这和小名差异并不大,但也并非完全相同。

(三)取名的政治性与时代特色

起名显示出很强的时代背景。聂春贤四个儿子的取名,具有一定代表性。聂学寨(在学大寨风潮下给所取)、聂学锋(在学雷锋风潮下所起)、聂学利(中央号召水利建设时所起)、聂学战(备战备荒之意),聂春贤当时是育英村中基层干部,对于政治风潮或更敏感,所以给四个儿子也起了很政治性的名字。另外该村附近有不少村民叫革命、解放等,都是政治性的体现。

同属于渭南市的合阳县农民侯永禄在其《农民日记》中亦有相关描述,其曾改名“永学”,表示毛泽东思想要永远学。侯氏四个儿子所取之名,胜天(中央号召破除迷信、人定胜天)、丰胜(侯永禄取名为风胜,读书后其老师改为了“丰胜”)、万胜(最先起名叫“三胜”,后觉得三字太小,不甚好听,候氏母亲提出叫“万胜”,希望革命万胜)、争胜(毛泽东语录中有句:“去争取胜利”,故叫争胜),都与当时政治风潮和背景相关,体现了取名的政治文化色彩。①参见侯永禄:《农民日记》,北京:中国青年出版社,2006年。

据调查,该村邻村一些村民,有小名为:六一、五一、五四(杨五四)、解放、跃进、革命等;在合阳县侯永禄《农民日记》中:合阳县村民侯大庆、侯要增(要增产)等名字;②参见侯永禄:《农民日记》,北京:中国青年出版社,2006年。大荔县人吕公社,③2014年5月,淡村镇育英村吕兰芳口述。都一定程度反映了时代特色和政治文化色彩。取名用字的时代性与随从众流,皆是“一时之风尚也”,④赵翼著、王树民校:《廿二史札记》,北京:中华书局,1984年,第489页;赵著卷15、22对于取名用字有见解,“五代取名多用彦字,与六朝取名多用僧字相同,以一时谓之好尚矣”,可资参见;张亮采:《中国风俗史》,北京:东方出版社,1996年,第118页。非当下之独例。

(四)取名的多元趋向

1.男女用字界限及逐渐模糊走向。如表1所显示,50岁以上男女的姓名,由于时代限制,取名用字界限鲜明,有明显的性别分异。

男性一般多用德性美辞:清、德、华、忠、义、书、学、正文等和形容美辞:世、永、长等。⑤传统的男名用字,多取英武博大、豪迈抱负、升官迁转、与众不同、财势地位、文德品质之词,与儒家文化、义理相对接,有一套相对固定的定式与规范。男性取名用字多宏观大气,社会感较强,多具义理性,侧面体现了男性在家族中相对主导的地位。女性姓名用字相比男性而言,则更为固定,大多是表达女子贤淑、文静、美德、贞操性的词汇,如兰、玉、英、芳、琴、芹、霞、荣、茹、秀、彩、雅等。⑥根据徐一青、张鹤仙在《姓名趣谈》(上海文艺出版社,1987年,第82-83页)中总结,传统女名用字大致分为八类:1.女性字,娘、女、妹、姑、姬、婷、娜等;2.花鸟字,花、华、英、梅、桃、凤、燕等;3.闺物字,秀、阁、钗、钏、黛、香、纨等;4.粉艳字,美、丽、倩、素、青、翠、艳等;5.柔景字,月、波、云、雪、春、夏、雯等;6.珍宝字,玉、璟、珊、琼、瑛等;7.柔情字,爱、惠、盼、喜、怡等;8.女德字,淑、贤、巧、静、慧等。即使有少数女性不用这些词语,大多也是和花草树木、琴棋书画、日用之物等相关,不再具列。

2.取名的生活化与中性化。20岁以下的取名用字,多追求语义美、语音美,呈现出新颖活泼等特征。特别是女性,如娇、丹、静瑶、珍等,很明显的表达了父母对于女儿的爱怜之意。取名用字的差异,在不同的年龄段有不同的特征,同时这种差异也具有时代性,越往现当今越不突出。

男女取名用字的界限和分野逐渐不明显,不再泾渭分明。用字的性别观念开始淡化,用字界限逐渐模糊,呈现多元化走向,不再局限于男性用字、女性用字的预设与限制,甚至女孩取名用字男性化、中性化。如辉、旭、睿等字,男女取名之使用就没有绝对的性别界限,字义也更加大众化。

3.重名现象存在且有相对扩大的趋势。重名现象多集中在10-30岁之间,像丹、倩、艳、燕、龙、辉等字,都是使用频率较高的名字,不论男女,各有使用。集中于某个年龄段,取名具有集体化表征,在不同年龄段,取名体现着时代的变异格局。

单字取名亦是一个不可忽视的问题。从年龄分化看,单字取名的现象,基本上集中于中青年一代(50以下),老年群体(50岁以上)较少单字取名;从性别分布看,女性单字取名的比例大于男性。详见表3。

表3 单字取名比例及年龄分布表⑦此处数据比例根据表1所计算而得,部分村民姓名由于调查不完备,计算不便,故此处仅计算姓名完备之村民。算法为:单字取名比例=同一年龄段单字取名的村民个数/此年龄段总人数,男女分算。

实际上,回溯历史上单双名的发展规律,基本可以概括为:隋唐以前单名倍受青睐,唐宋时期单双名基本保持均势,明代时期直到现代双名占绝对优势。建国以后,特别是改革开放以后,情况又有异常变化,单名现象又重新复归盛行,并有愈演愈烈之势。在人口基数庞大且不断增长而常用取名用字相对固定的情况下,重名现象不可避免会发生。正是这种单名化倾向,导致了重名现象的扩大,也反映了现代乡村取名简单化的某种弊端。①整体来看,村民通常用字是相对固定的,由于大部分村民文化水平所限,生僻字在乡村生活较少出现。样本到达一定程度,从概率上讲,取名用同一字就很有可能。

在当地乡村,村民给新生小孩录入户籍的时候,户籍管理部门一般不鼓励单字,要求最好双字命名,所以近几年的新生儿童,名字渐渐不易重复。正如历史上的户籍编制问题一样,重名则影响了户籍编制,所以用制度规范取名用字也是理所应当和管理上的内在规定。户籍管理部门为录入方便之故,也不鼓励村民取名使用过分生僻之字,特别是异体字。

4.特殊情况。改名、改姓、姓名全改等情况,实际是比较罕见的,影响因素也是复杂多元的,这需要分情况来具体讨论。在姓名变更过程中,具体的婚姻家庭状态对于“人名”的获得具有显著的干预与影响。

姓是由继承所获得,没有太大的变更弹性(隐姓埋名、政治原因、过继等现象除外)。若是男女双方离婚,随母亲一方的孩子姓名(改嫁之后),或会更换。对于随父一方来讲,根据农村习惯,子女一般皆随男方姓取名,无须更改。但也有特殊情况,即是子女取名时第二个字是母亲之姓,如张王X、李郭X等组合方式,若双方离异,一般也会更改,这也是双方交际与家庭关系破裂后的重新厘清、确定与再次整合。

因夫死亡改嫁而改姓名的情况则更为复杂。在关中一些地方,改嫁妇女随带之子女须改姓名。但事实上并不严格执行——特别是这些子女已经成年的情况下。如该村落的张博,又名王幕,②Mu,二声,2012年在关中调查时,未问清是否为此字。村民王麦麸之子。因其母亲当时改嫁至王家,遂改名。其祖父去世之后,王幕便改回了原名,也就是张博,可作为一例。孀居招赘丈夫,一般来说丈夫携带之子女无须改名。至于养子情况,也须分类讨论,改与不改没有绝对的标准。

而入赘(俗称倒插门、上门)情况,则相对复杂。民国时期,在陕西长安县有“招夫改从前夫之姓”的习惯,“妇人夫死子幼,或无子而有财产者,别招男子赘于其家,俗称招夫。即以妇人前夫之姓为姓”。③施沛生:《中国民事习惯大全》第四编,上海:上海书店出版社,2002年,第46页。一般来说,入赘男子的子女随女方之姓,取何种名亦由女方家长决定,是旧有之惯制。不过随着独生子女越来越多,一者“入赘”之称法渐少甚至不提,二者取名方式上相对以往具有较大随意性。针对一个子女的家庭,许多采用女姓+男姓之组合方式,④这是古代合姓习俗的变体,具有强烈的传宗接代意识。没有儿子的家庭,其女儿跟人赘的男子结婚时,要规定他们生的孩子中有一个或几个应承袭母亲的姓,以此传宗接代,两个姓的组合叫做“合姓”。有的家庭则生两个子女(农村居多),男孩随母姓而女孩随父姓或第一个子女随母姓而第二个子女随父姓等多种方式,不失是一种变通与平衡之手段。

三、取名、区域与社会关系:基于样本的综合分析

作为一种特殊的历史与语言表现形式,“人名作为一种文化标记符号,具有相当特殊的文化意义”,⑤魏斌:《单名与双名:汉晋南方人名的变迁及其意义》,《历史研究》,2012年第1期,第15页。是可堪利用的“有形之资料”。取名惯制是一个“历时性”的机制,取名习俗是“习焉不察”的生活与互动场景,是社会时间中“共时性”因素的集萃。

取名诸事作为地方社会的一个镜像,是一种特殊的观察视角。以育英村为例的关中地区取名用字所显示的诸种特点——忠孝礼义之义理表征、政治风向的反映、论资排辈现象、用字的年龄分化与性别分异,就是地区社会情状和文化图景的某种展演。那些取名简单而且乡土化、习俗化的民众(非绝对),大部分文化水平较低,受地方习俗力量影响的深度大于主流文化的塑造作用,地方生活和惯制成为塑造乡民的性情与习惯的主要力量和内在动因。各类乡土用字的排列,不是无规律的任意组合,特定地域与群体的语言规则和社会习俗对于取名形式和用字有难以剥离的制约。

(一)乡村取名者的角色、权力与变化

取名程序是一种阶级与等级揭示,生产关系与社会关系在大部分情况下居于同步。中国传统社会的基层秩序,主要由家族及其衍生的组织形态及其观念所维系。正如《白虎通·姓名篇》言:“人必有名”,取名不仅仅是一个人社会角色形成的重要程序,也是一个家族维系组织形态的方式之一。根据古代取名的规则和习惯,新生孩童出生,但凡是宗族大户、士官绅富,一般来说,要完全按照家谱第次,严格排列,以表亲族远近之归属。在取名仪式和用字上煞费苦心,甚至引用经书、使用典故等,以标识阶等、表达期望、彰显宗族等。而中下层民众,至少也会请一些有文化、有社会地位的人来取名。而对于社会下层的贱民或女性,很多无名可考,最多也是“贱名、俗名”了事,也谈不上取名的程序与章法。

取名作为一种文化现象,无论在仪式意义还是权力意义上,都赋予了在文化网络下取名者乃至被取名者社会角色的意义。“被命名者在出生不久即通过命名加入了社会的符号体系,步入社会化过程”。①纳日碧力戈:《姓名论》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第1页。范热内普在其《过渡仪式》也对命名仪式单独做过论述,认为通过命名,暗示着男女性别、排行或者其他意义。②阿诺尔德·范热内普:《过渡仪式》,上海:商务印书馆,2012年,第66-67页。

取名者大概分为以下几种:宗族中长者、家长、教书先生、兄长、家族中飞黄腾达者等。很明显,取名者“识文断字”,基本上是站在乡土社会关系间强势的一面,具有相对的权威性和话语权。取名或成为宗族一种维系宗法、等级制度的措施,在这个意义上是一种权力向度的解释。侯永禄《农民日记》中侯氏第一个女儿的名字由侯氏母亲贺氏所取,侯永禄本想取名为“智玲”,却只能听从母亲“引出男孩”之意定为“引玲”,而平时称为“玲娃”。③参见侯永禄:《农民日记》,北京:中国青年出版社,2006年,第28页。

取名亦有章法,宗族或者家长,一般基于对子女怜爱心理和家族的期望,取名都祈望晚辈身体健康、飞黄腾达、光耀门楣,故而所取之字往往就具有特定的含义。如德、孝、仁、清、忠、义、学等完全儒家规范下的希望,也有诸如广田、广财、广顺、广发、广智等现实愿望的诉求。而至于小名之行,则大多数是父母个人喜好(爱称)与风俗习惯交杂融合的产物。

当下农村取名机制较为混乱,进而也很难形成某种可见的规范。如王姓家族下的王珍、王盈,就是由其堂姐王蓉(大学本科毕业)所起。④2013年8月,淡村镇育英村王尚民与周小云口述。王静瑶和王子睿,则都是由其外婆家人所起。⑤2015年8月,淡村镇育英村王尚文、聂雪玲、王智辉、王智林、李贞、苗苗等人口述。侯永禄《农民日记》中侯氏外孙之名,江虎-江晖的具体转变过程,老一代与青年人审美取向、知识结构的差异立显。⑥侯永禄:《农民日记》,北京:中国青年出版社,2006年,第178页。即使是“入赘之婿”,在取名上也有了相对以往更大的自主性。取名者的不固定和混乱,基本上失去了它传统权威角色的意义。

取名与知识结构、受教育水平的关系愈发密切,一定程度上也能看出社会结构的变革与消解,乡村的权力关系和结构正发生着革命性的变化,平辈、尊长、晚辈的藩篱逐渐消解失序(逐步形成新的规范),称名(用字)也发生了较大变化,那种绝对的阶级上下的等级关系被瓦解,礼-俗两者之间逐渐结合与互动。“三四十年代,传统的名、字并存现象已不多见,另取别号的做法也大为减少”。⑦张联芳:《中国人的姓名》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第3页。也正由于所谓“字”、“别号”等的消失,呼喊他人也少了许多“规矩”与等级,交际结构更加简易和质朴,无疑也是风俗习尚进步的表现。一般来说:亲族多呼小名,朋友多呼绰号,老师以及长辈多称大名,正式场合只能用大名(官名)。

(二)取名用字的分异、变迁与历史脉络

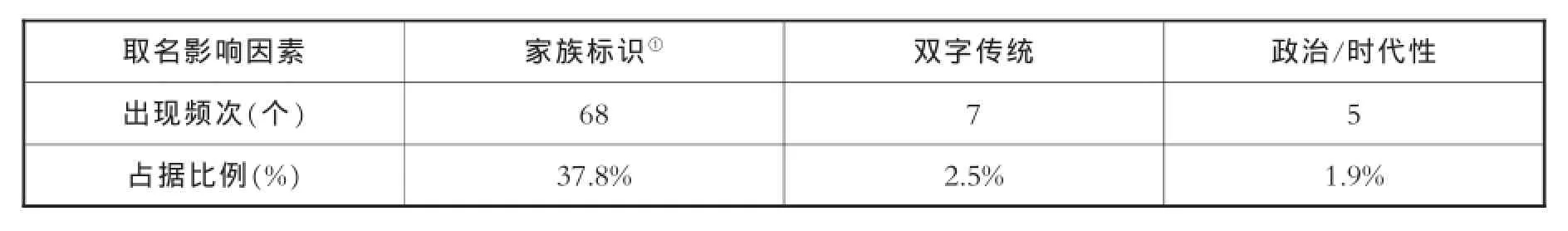

姓氏是个体的根基和基础,名字才是彰显自我存在的方式。名字本是“冥不相见,故以口自名”的符号标记而已,却逐步有了更复杂的内涵,受到家族传承、政治特色、知识结构等多重因素的影响,而且有的名称之生成还是多个因素交叠的产物,而家庭因素占有很大权重,仅以家族标识、双字传统、政治/时代性三个干预因素举例,如表4:

表4 取名影响因素统计表

表1所列之村民,少数是1950年之前生,大多是1950年以后所生。除去个别乡土化称号,无论老少,所取之名皆相对理性化,讲求和谐质朴。人名所指代的政治、社会变迁,在对用字的归总中,得以窥视。②李巧宁所著《陕西农村妇女的日常生活:1949-1965》中,多有涉及陕西当代妇女姓名及少量男性姓名,张美美、冯三娃、米桂英等,可资比对与归纳。

取名用字可以多元乃至五花八门,但是一些基本的原则是存在的。在具体称呼的形成中,真正的佳名须在形、音、义各方面都经得起推敲,同时还要与特定民族、区域文化的种种内涵相适应。从这一意义上说,命名是一种十分困难的工作。③王建华:《人名文化新论》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第297页。可以说,文质兼备,方是佳名。“乡村的生活模式与文化惯制,从更深层次上代表了中国社会的历史传统”。④王先明:《变动时代的乡绅—乡村与乡村社会结构变迁(1901-1945)》,北京:人民出版社,2009年,第1页。农村文化的复兴,传统的明晰,这也是需要注视之处。

顾“名”而思“意”,若把此类文本(text)置于具体的社会情境(context)中去理解,解读每一个鲜活的个体人名之时,即可以理解到习俗-惯制这一动态过程的交相联系与互动。受时代局限,老一辈中,符号化、心理暗示、义理类的姓名较多,政治性词汇风行,如学寨、学锋、万胜、大庆等。而女性的名字,更可以说是千篇一律,离不开芹、茹、琴、兰、芳等古旧刻板之类。年轻的一代,在用字上则因时而变,回归生活化,更加注重名字的意义和美感,而不是看是否契合政治风向。如王静瑶、王子睿、聂甜等。对于时尚的追求意义大于对政治的捕捉,这也是人自我复归的表现之一了。取名习俗本是“礼”的一种,随着时代的变迁,“依礼成俗,由俗成礼”,流质易变,逐渐变成一种雅俗文化的串联。

将乡村与乡村生活作为一种社会文化构成,大致可以认定:乡居者与城居者在价值观、行为、文化上存在着一定的差异,而乡村往往天然的与传统的地方性的价值观相联系,这是一个现实问题。乡村生活相对比较单一,因此民众的习俗想象也很固定。乡名其实很质朴,阳光雨露、草木牛羊、风沙晴晦,都是日常所见之物和朝夕相对之现象。这种行为模式与习性千百年如故,变中有常,成为塑造乡土生活的主要力量。乡民取名用字也大多简单易懂,中规中矩,不存在异体字和难写之字(相对于文化发达之地),这是一种知识结构的差异。这类社会模式与惯制,具有显著的地方与乡村特色。⑤知识结构的不同导致乡居与城居之间的多重差异与区隔,体现在多个方面:行为模式、谈吐好恶、生活习惯、交际取向、人生选择、职业流动等。对于个体来说,这不仅仅是城乡二元发展模式所致,具有更深层次的文化惯制与习俗承袭复杂的原因。

(三)乡名、圈子与交际结构

长时间所及,乡名与惯称成为村民“不假思索”的第一反应。以下试举几例:

1.该村有一村民李某,天生弱视,村民一般称其为“瞎子”。倘若是外人,见面如此随意称呼的话,则显得很不恰当,甚至颇有不敬。倘若彼此熟悉,则很肆无忌惮,呼为“瞎子”。

2.有一人名叫胡春喜,因为他精神稍有不正常,平时行为略显浮夸,说话粗俗,众人称他为“疯子喜”。

3.有一村民,六十岁上下,一直在县城化工厂上班,名叫“李美俊”。众人平素皆敬称其为“工人”。若私下谈及此人,总是言说:“我们怎么能和工人比,人家是无产阶级,拿工资的,我们没有那铁饭碗”,言语背后反映了普通民众对于“工人的敬重”。

4.该村村民“陈永堂”,年轻时做过多年村中干部,村民见面一般会说:干部、先生、党员,罕有直呼其名者。另外,该村胡庚子,其职业为医生,行医多年,周边村民敬称他为“先生”,方圆村民提到“先生”,皆知为此人之称。又例,村民聂春贤,职业为村办教师,众人也都敬称为“先生”。不可否认,这些都是时代背景和记忆的遗留,也是乡民的交际圈子和角色定位所致。

5.该村的唐锋亮,小名唐超,绰号“葫芦”,平时众人也都称其为葫芦。如今由于他已经二十多岁,还未结婚,在关中农村已属晚婚者。在一次正式场合里,他就明言,以后“伙计们”不能再继续称他的小名了。唐葫芦,听起来不好听,家人担心对他“娶媳妇、讨对象”不利,这也是唐氏在构建自我交友圈子原则和规范的“宣言”。

6.一般来讲,晚辈不应也不宜与同族长辈亲人姓名重合,无论是从发音还是用具体字上,出于对家族长辈的尊重,同族代际之间同名现象一般少有(在古代是绝不允许的)。该村王姓,王尚民与周小云生了一个女孩,给她命名为:王盈。该女孩的祖父王世清有一个“干妹妹”名叫“王瑛”。由于当时起名时,考虑不太周全,忽略了这件事情。虽然说名字仅仅音一样,字不一样,仍还是引起了王瑛的不满,数次表达她的不悦之意。足见避讳在农村仍有遗留,乃是一种习惯性(惯制)概念。

7.富平县城有一杀牛者,走街串巷杀牛,无人知其具体名字,只知道其为回族人。因为其杀牛前一定要念经,故均称其为“阿訇”,后被讹传,转述成——“阿红”,起初笔者觉得奇怪,怎么能成为“阿訇”,又怎么演化成了“阿红”,后来听多了,也就理解和习惯了。认识这个“阿红”的人本就少数,其职业为屠夫,无论是“阿訇”还是“阿红”,只是一个代号,而交往中最多关注的是他的职业角色与惯称符号下“活生生”的人。再例,该村附近有一个天生驼背之人,其个头自然比正常人低一些,所以平日众人称他为“低娃”,时间久了口耳相传,乡人多数不知道他本名为何了。

先生、党员、工人、阿红、瞎子、疯子喜、低娃、葫芦,在不同的情境下,这些具有职业标识和身份特质的乡名被添加进了新的元素,通过不同角色、不同圈子、不同职业人的进行展演,被赋予新的意义——确立边界,违反或打破此种惯制的行为会对村落的交际生态造成直接或间接的损害。圈子是亲缘与地缘关系的再扩展,对于有乡村生活经验的人来说,跟随大多数民众的称谓方法才是融入“圈子”的方法,如乡民都称呼某人小名或绰号,①绰号,又叫浑名、外号。一般是抓取人物特征、身份特质、具体职业得来,在乡村中,要饭者、收破烂者、收粮者、卖豆腐脑者、游街照相者、卖老鼠药者等此类具有特殊职业标识之人,乡人一般多称呼其为:卖XX的、收破烂的、那个干嘛的、要饭的,很少有人刻意记其姓名——除了这些人本身的宗族朋亲。这种绰号带有某种调侃、讽刺甚至贬低意义,但也要随大流如此称呼,否则便无形的将自己排除在“圈子”之外,在这种情况下,彼此之间的惯称便反映了圈子意识。费孝通曾言:“所谓乡土中国的基层社区单位便是聚族而居的村落”。②费孝通:《乡土中国》,北京:生活·读书·新知三联书店,1985年,第4页。村民生活在这样一个共同的地理空间内,逐步就形成了自己的圈子、行为模式和取向。这实际上是乡土社会圈子自我认同、构建和过滤的一个过程,也是乡村社会文化张力的“自觉”与展现,是长期的习惯性表达③若真正在心智上和感情上置身于乡土社会中,做一个“局内人”,具体的体验乡村生活,就会力图以这个“圈子”的思维去理解这种现象。站在乡土社会运作的逻辑角度上,感受此种日常关系与交际脉络,这些现象本身就更加具有合理性。和活生生的历史叙述(historiography)。

(四)乡土情结、社会关系和城乡背离

从表面看来,取名与惯称是具有较大随意性的个人行为。但是,此种随意性又是相对的。“同一社会共同体中人们的命名行为,往往又有较大的共同性,遵循着一定的习俗;而某一人类群体的命名习俗,是该群体所属的社会的产物。简而言之,人们的命名实践实质上是一种社会行为,人们的命名习俗受到社会的制约和影响,反过来又影响和作用于社会”。①王守恩:《命名习俗与近代社会》,《山西大学学报》,1995年第4期,第14页。这在特定的各个层级文化单元中表现更为明显。②如自然村落、以平原—谷地—山地等为界限的小区、大区域、同一文化特质国家、文化圈等,表现为单位区域因文化传播而扩展的层级性、等级性、中心-边缘性,与行政区划有别。

从特定村落里具象人名及其获得中可以反映出一个特定民族与地域的社会习尚、文明程度、伦理观念、宗法制度、宗教信仰③陈寅恪先生在其《崔浩与寇谦之》一文中,就指出:六朝时期之字取名风行,如王羲之、王献之、王徽之、王兴之、裴松之、祖冲之等,非“特专之真名”,可以不避讳。实际上代表着着时人的宗教信仰,即天师道信徒,之字是道教徒的身份标志。以及语言文字等多方面的内容。育英村作为一个探讨取名习俗的案例,是能够展示关中乡村社会图景的。人名是一种有形载体,“透过姓名的分析,可以显示当代的民族来源、社会制度、宗教信仰、和价值观念等等”。④萧遥天:《中国人名研究》,北京:新世界出版社,2007年。这种认同和观念是一种复杂而微妙的地域文化情感,熟人社会的特有现象。对于他人的称呼就反映了此种情志和沉淀——如上文所言及,彼此之间比较熟悉,可以随便甚至戏谑的称呼对方(如村里人瞎子、葫芦、疯子喜、阿红等乡名与绰号),若是彼此间不熟悉,称呼其为瞎子、疯子、葫芦,就显得“不伦不类”和唐突冒昧了。而长辈、亲人、朋友、陌生人对一个人的称呼各有不同,则更是显现出乡村生活的角色性和等级性。等级性在历史轨程中,或早已经被“革命”,而转换成对人称呼的差异——晚辈无论如何也不能直呼长辈其名。父兄师友,皆是类似。

与此同时,取名用字和称呼的群体性表征也可以反映出一个地区的文化、群体、宗族等社会情况。乡村取名用字对于受到地区习俗和传统文化的影响,从而在一个小村落中显示出某种固定的规范。这种取名用字的规范和意义,不在于其企图建立一种完全标准化的取名成规与程序,而是在名称与民众的互动中,以习俗-惯制的类似性,互相模仿,构建着一种小村落、小区域的认同、联系与乡土依恋。姓名在特定环境下作为一种传统控制力和文化限制的手段,是血缘和地缘关系的双层表征,⑤钟年:《中国乡村控制的变迁》,《社会学研究》,1994年第3期,第90-99页。这正是社会文化史分析下的内部权力关系和社会关系的体现。侯旭东在其研究中亦认为:分析人名如何使用,有助于从内在脉络认识中国古代国家和社会控制的形态。⑥侯旭东:《中国古代人“名”的使用及其意义:尊卑、统属与责任》,《历史研究》,2005年第5期,第3-21页。历史上的衣锦还乡、荣归乡里、安土重迁,不得不说具有这种内在可能性和规定,姓名作为自己“身份、阶等”的象征,这不仅是一种乡土情结,也是一种文化关系下的内在控制——尊卑、统属、责任,姓名在其中所扮演的另类角色,不可小觑。

当下,此类乡土生活的规则与惯制,随着人口流动与生活节奏的加快、社会空间的扩大、城乡的背离发展,就显得岌岌可危了。⑦乡土情结表现在传统乡村控制手段与现代的生活节奏之间的冲突,不仅仅表现在取名用字方面,其他诸类——离村者是否承担家族责任、能否参与乡建、能否及时奔丧、能否赡养父母等一系列问题,而取名惯制仅仅这种背离中一个有形的表达载体而已。在1978年前即25~75及75岁以上者,尚能遵照家谱,命名相对有章法可寻,如聂姓之声字辈、智字辈、学字辈,胡姓之广字辈、全字辈、庚字辈等。而0~25岁的青年一代,以家谱中规定之法命名,基本呈现式微状态。

不仅如此,听当地村民讲,有学生离乡读书之后,会改掉自己本土化名字,这类现象逐渐增多,反映了那类习俗化、家族式取名、地方乡土“文化”与主流认知的相对离心。如村民曹文化,本名曹新春,这是按家谱“新”字辈所排,后其离家求学后,自己改名为曹文化,⑧曹文化弟弟曹新宏并未改名。表达某种志趣。不能忽视作为乡土性的知识与主流文化价值的某种对立,或者说一种表达格式上的距离与陌生感。家族取名作为一种规则,在城乡背离化的发展模式中、职业流向逐步多元化的情境下,也在逐步消解。地方惯制习俗-国家主流文化这对辩证互动的二元概念,在此处具有了别样的意义和内涵。

总之,乡村中的取名习俗是与传统农业社会结构与特征相联系、适应、配合的。伴随着工业化进程导致的传统农业社会向现代工业社会的转型,城乡逐步呈现背离化发展模式,原有所形成社会结构、社会生活和社会功能继而会发生一系列变革,这一习俗也相应地有了一些变易与调适。

四、结 语

笔者以育英村这样一个自然村落为探讨对象,结合文本与调查资料,所做的一系列探讨和剖析,也是希求通过“取名”这一“组织细胞”来透视小村落的乡土风情、行为方式、习惯认同,乃至某种机制或规律。

习俗与惯制不是随机、抽象和无规律的,是村民稳定的行为取向和乡村生活侧面折射。基层乡村社会是中国社会的“元组织”,习俗是最微观的“组织细胞”。由姓为主线所勾勒的亲族、统属、尊卑甚至等级关系,与由乡名、惯称、绰号等所刻画的具象村落、交际结构和文化包含,基本构成了将取名界定为习俗进行研究的前提和规定,有着特殊的研究价值。在这个层面上,应给予较多的关注,也相信这方面的研究,“于治史将有极大裨益”。

微观来看,个体称名的产生过程,具有明显的程式、选择与取向。影响个体取名的因素是多元和多向的,包括地方文化、知识结构、习俗惯性、家族传承、社会交际、身份阶层、政治与时代影响等,各个影响因素的权重并非相等,而是因具体情况存在差别,习俗-惯制无疑是最重要的因素。至于具体时代对于习俗-惯制的因革损益,不影响整体之作用。

习俗可以直接作用于具体人名的生成,在长时间的历史演进中,习俗逐步成为一种惯制性力量,成为影响区域自身发展(自然村落等研究单元)的内在动因。从个体代内称名①的形成到后代称名的生成,本身是一种文化(惯行、习俗、惯制)的传递。例如,宗族家谱关于族人取名的规定,通过文本形式表达出来,从而约束了后代取名的随机性。很明显,这是一个循环的过程。只有当社会结构发生变动时,这种业已形成的秩序才会被打破,继而形成新的规范。而习俗-惯制发生变革时,区域秩序也会继次发生结构性变异,是一个双向互动的过程。

图1 习俗—称名—惯制关系示意图

概而言之,文章整体论及的问题大体可分为四个方面:一是在不同因素影响下形成的具象人名及各色惯称;二是以习俗-惯制为中心的取名干预因素的集合;三是由此种干预因素集合影响下的交际圈子与取向观念;②四是扩展言之,习俗-惯制作为影响区域秩序的一个环节及其干预权重。仅以取名用字与称呼来论,从宏观角度观之,除去绝对的随意性,便是诸多因素整合下的产物,且对村民日常生活具有显著的影响,是生产、阶层、交际与职业诸关系的整合。

关中农村的确“很传统”,但是一个正在变化的传统(可能变化速度还会急剧上升),至于变化到何种课度、何种趋向,尚需要多层次、多架构、多视角进行慎重考量和评估的。在当下城乡背离发展模式下,三农问题亟待解决的现实中,对于农村及地方社会的多样化、微观化、多视角探讨也应该是颇具意义的。

(责任编辑:高量)

A Case Study with Regard to Given Names Custom and

Institutionalization research in the Guanzhong Region of Shanxi Province——An Analysis Based on text and Social Investigations/Statistics

Wang Xu

(College of History of Nankai University,TianJin China,300350)

China is a very seriously name cultural country,is also a man named persistency of top priority.The culture of given names is a component of the culture of names.Given names as a sub culture and custom,it plays an important role in the people’s lives and countryside.As the name implies,this convention is a way of behaving that is considered to be correct or polite by most people in a local society.Taking YuYing Village for example,based on text and Social Investigations/Statistics,we can learn,the rural society have been changing a lot.Meanwhile we also can see,a series of characteristics and specialities in line with the customs and conventions.Through the analysis of name culture and the rules of rural given names custom,we can enrich our comprehending to the rural society.

Guanzhong region;Given names;Custom and institutionalization;Social investigations/statistics;Local society;Symbol

K892.27

A

1008-7354(2016)02-0053-14