经肛门内镜微创手术治疗直肠肿瘤临床分析

王世贺

[摘要]目的 探讨肛门内窥镜下的微创外科技术治疗直肠肿瘤的疗效。方法 回顾性分析2011年9月~2015年9月入院治疗直肠肿瘤的140例患者,根据手术方案分为两组,观察组(n=70)患者实施经肛门内镜微创手术治疗,对照组(n=70)患者实施腹腔镜下行直肠癌根治术,对比两组术后肿瘤全切情况、手术时间、术中出血量、尿管留置时间、住院时间,随访患者术后并发症情况。结果两组患者肿瘤根治效果相同,差异无统计学意义(P>0.05),观察组患者手术时间、术中出血量、尿管留置时间、住院时间较对照组患者显著减少(P<0.05),观察组术后出现并发症患者共12例(17.1%),对照组并发症患者17例(24.3%),两组差异有统计学意义(P<0.05),两组患者均未见严重并发症发生。结论 TEM可使术野显露良好,切除范围准确,术后恢复快、复发率低,住院时间短,是一种可用于治疗直肠良性肿瘤的安全有效方案,尤其对位于直肠中上段的腺瘤及无转移直肠神经内分泌肿瘤效果突出。

[关键词]经肛门内镜微创手术;直肠肿瘤;局部切除

[中图分类号]R735.37 [文献标识码]B [文章编号]2095-0616(2016)06-118-04

大肠癌已成为我国目前第五位常见恶性肿瘤,随着发病率的逐年上涨,大城市发病率增幅尤为突出。由于我国人民生活水平和饮食习惯的不断变化,我国大肠癌的发病部位也在发生改变,尤其是结肠癌的发病率正在迅速上升,直肠癌尤其是中下段直肠癌的由于其解剖位置以及与周围组织的关系密切,手术治疗比较困难、并发症较多、功能性损伤较常见、复发率较高。传统开腹手术虽然具备良好疗效,但术中创口大,术后患者恢复时间长,且复发风险高,术后并发症常见。微创手术技术的发展为直肠癌的临床治疗提供新的方向,肛门内窥镜下的微创外科技术(transanal endoscopic microsurgery,TEM)是近二十几年发展起来的一门新的手术技术。与其他传统直肠肿瘤切除手术相比,TEM术野暴露清晰、切除范围准确、肿瘤完整切除率高,且术后并发症少,已被临床广泛应用。本研究纳入2011年9月~2015年9月入院治疗直肠肿瘤的140例患者,通过对比腹腔镜下行直肠癌根治术和TEM切除直肠肿瘤的疗效,探讨肛门内窥镜下的微创外科技术治疗直肠肿瘤的疗效。现报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

研究纳入2011年9月~2015年9月人院治疗直肠肿瘤的140例患者,术前病理检查均证实为直肠肿瘤患者。术前病理除外癌变,病灶直径(2.0±1.5)(0.5-8.0)cm,直肠神经内分泌肿瘤病灶直径(0 74±0.29)(0.5~1.5)cm。140例患者中男98例,女42例,年龄29—85岁,平均(57.6±12.4)岁。术后病理诊断结果显示:管状腺瘤3例、淋巴样息肉2例、纤维脂肪瘤2例、腺样增生伴高级别上皮内瘤变2例、绒毛状腺瘤伴低级别上皮内瘤变48例,绒毛状腺瘤伴高级别上皮内瘤变53例,绒毛状腺瘤局部恶变6例,神经内分泌肿瘤24例。根据手术方案分为两组,观察组(n=70)患者实施经肛门内镜微创手术治疗,其中男50例,女20例,年龄35~85岁,平均(58.1±12.7)岁。术后病理诊断结果显示:管状腺瘤1例、淋巴样息肉1例、纤维脂肪瘤1例、腺样增生伴高级别上皮内瘤变1例、绒毛状腺瘤伴低级别上皮内瘤变25例,绒毛状腺瘤伴高级别上皮内瘤变25例,绒毛状腺瘤局部恶变3例,神经内分泌肿瘤13例。对照组患者(n=70)实施腹腔镜下行直肠癌根治术,男48例,女22例,年龄29-81岁,平均(58.5±12.3)岁。术后病理诊断结果显示:管状腺瘤2例、淋巴样息肉1例、纤维脂肪瘤1例、腺样增生伴高级别上皮内瘤变1例、绒毛状腺瘤伴低级别上皮内瘤变23例,绒毛状腺瘤伴高级别上皮内瘤变25例,绒毛状腺瘤局部恶变3例,神经内分泌肿瘤11例。两组患者在年龄、性别、组织病变等差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

两组患者术前均做充分术前准备工作:纤维结肠镜检查以确认肿瘤位置、大小及距肛缘距离。明确肿瘤侵及深度,肠壁周围有无淋巴结肿大。必要时应对肿块较大的直肠神经内分泌肿瘤患者行CT或MRI检查。术前肠道准备同常规结直肠手术,需要清洁肠道和预防性使用抗生素。

腹腔镜下行直肠癌根治术:采用全身麻醉,在脐上、左右脐胖的腹直肌外缘处、右下腹等进行4~5孔法实施手术,术中根据肿瘤位置和大小,确定系膜保留位置,建立气腹,按照标准的直肠全系膜切除手术要求,循解剖间隙实施手术,使用切割缝合器将直肠切断。下腹部做切口,将肿瘤结肠一并拉出,切除肠段。最后冲洗盆腔,放置引流。切除病变组织后第一时间送人病理科进行检查,以明确肿瘤性质及肿瘤是否切净。

肛门内窥镜下的微创外科技术:TEM手术设备购于Karl Storz,Tuttlingen Germany公司,充分扩肛后,将立体双目镜插入,可以提供放大3~6倍的清晰三维立体手术视野。摄像镜头可通过立体双目镜上的一接口通入,仔细查看直肠病变情况,直肠镜前端为斜口,操作时正对病灶,有利于扩大视野,后端用特制橡胶袖套密封,其上有4个的通道,其中一个通道供光源电视摄像装置使用,另外3个供专用手术器械插入。如针形电刀,超声刀,特制的组织镊、持针器、剪刀、打节器等,进行解剖分离或缝合。切除病变组织后第一时间送入病理科进行检查,以明确肿瘤性质及肿瘤是否切净。

1.3观察指标

两组患者术后均记录标本实验室检查结果,统计肿瘤完全切除率、手术时间、术中出血量、尿管留置时间、住院时间,随访2~15个月,平均随访(9.5±1.8)个月,评估患者术后并发症情况。

1.4统计学分析

采用SPSS18.0软件对两组患者临床数据进行统计分析,计量资料以(x±s)表示,采用f检验,计数资料以百分比表示,采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1两组患者肿瘤切除情况比较

两组患者术后切除病变组织第一时间送人病理科进行检查,结果显示两组患者组织标本切缘均未发现肿瘤细胞残留,肿瘤根治效果相同,差异无统计学意义(P>0.05)。

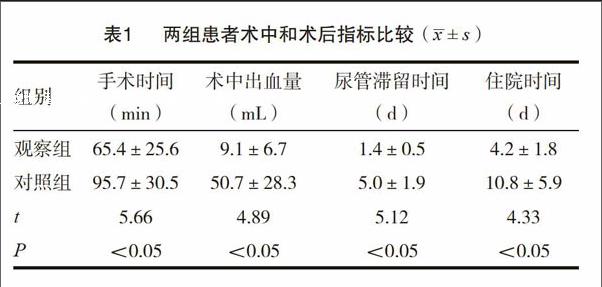

2.2两组患者术中和术后其他指标比较

观察组患者手术时间、术中出血量、尿管留置时间、住院时间较对照组显著减少,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.3两组患者并发症情况比较

两组患者术后均进行长期随访,均无术中因手术并发症中转开腹病例。观察组术后出现并发症患者共12例(17.1%),对照组并发症患者17例(24.3%),两组差异有统计学意义(xa=12.4,P<0.05),主要为尿潴留、发热和少量便血;两组患者均未见严重并发症发生。

3.讨论

直肠癌的全系膜切除(TME)手术最早由英国的Heald在1983年提出,因其良好的疗效和安全性目前已经成为直肠癌的标准治疗术式,强调完整的切除盆筋膜脏层包绕的直肠及其周围淋巴、脂肪和血管,同时切除的直肠系膜达提肛肌水平或超过肿瘤下缘5cm。开腹直肠癌手术的治疗难点直肠癌的手术有3个难点:保肛、膀胱性功能的损失、较高的局部复发率。腹腔镜手术的主要优点是:手术局部创伤小,如切口小减少了腹腔脏器的暴露;手很少进入腹腔,减少腹腔脏器的浆膜的损伤减少了粘连的机会;由于超声刀的应用极大的减少了出血量。由于费用因素的影响,也在一定意义上影响了腹腔镜手术在国内的应用。TEM可使术野显露良好,切除范围准确,术后恢复快、复发率低,住院时间短,减少患者痛苦的同时也可节约医疗资源和成本。

消化道神经内分泌肿瘤中直肠神经内分泌肿瘤较为常见,肿瘤最大直径小于1cm可以经肛做局部切除术,对肿瘤最大直径在1~2cm之间病例,因存在潜在淋巴结转移风险,其手术方式选择目前尚存有争议。多数学者认同直径在1~2cm之间的直肠神经内分泌肿瘤经过严格筛选后可行局部切除手术,但部对于侵及肌层、伴有溃疡并具有典型类癌综合征的患者最好采取根治性切除术。对于直径大4cm或大于1/3周直肠肿瘤的切除,因TEM直肠镜下不能显露全貌(直肠镜内径约4cm),除非有明显的蒂,无法整块切除,且手术创面大,缝合困难,既往多采用传统开腹手术治疗。

本研究通过通过对比腹腔镜下行直肠癌根治术和TEM切除直肠肿瘤的疗效,结果显示两组患者肿瘤根治效果相同,差异无统计学意义(P>0.05),观察组患者手术时间、术中出血量、尿管留置时间、住院时间较对照组患者显著减少(P<0.05),观察组术后出现并发症患者共12例(17.1%),对照组并发症患者17例(24.3%),两组差异有统计学意义(P<0.05),两组患者均未见严重并发症发生。本组资料中肿瘤直径≥4cm患者共5例,一例为肠吻合口处近环周之侧向发育肿瘤,下达齿线,上极指诊不能探及。我们采用免气腹TEM肛门镜直视下切除及传统经肛切除手术,术后患者出现高热、切口裂开继发出血并发症,保守对症治疗得到治愈,4例患者中1例术后导尿,1例术后出现一过性发热,另两例无并发症出现,随访3~6个月未见肿瘤复发。

总之,EM可使术野显露良好,切除范围准确,术后恢复快、复发率低,住院时间短,是一种可用于治疗直肠良性肿瘤的安全有效方案,无转移直肠神经内分泌肿瘤的局部切除治疗是一种安全有效的方法,值得临床推广和使用。