论赖和的语言观念及其修辞处理

——以《一个同志的批信》文本分析为中心

王小平

论赖和的语言观念及其修辞处理

——以《一个同志的批信》文本分析为中心

王小平

台湾20、30年代文坛围绕“台湾话文”的建设问题展开了一系列论争,反映了这一时期文学与社会、政治不断互动所产生的诸种观念碰撞下的语言困境,赖和对此也进行了深入的思考,这体现在其小说《一个同志的批信》中。赖和的语言反思立场与文本修辞处理不仅为当时的台湾文坛提供了极为重要的文学经验,也为我们探讨中国现代文学的语言问题提供了可资借鉴的思路。

台湾文学;赖和;语言观念;修辞

赖和作品的语言研究向来是赖和研究的重要部分,并已取得一定成果。陈美霞在评述近年来赖和研究状况时指出:“在赖和的台湾方言运用与文学创作的关系上,大陆学者的认识前后有着较大的转变。”①这与学界对赖和语言研究的不断深化有关,也与我们对语言与文学关系的深入探索与发现有关。论文将以赖和小说《一个同志的批信》的文本分析为中心,通过对小说中的语言反思立场及文本修辞策略的分析,探索作家开放、多元的语言观念及其文学表现,为我们进一步研究赖和提供新的思路。

一

20年代,台湾开始提倡白话文学创作,这与“五四”新文学思潮的输入有着密切关联,既是出于文学自身变革与发展的需要,也是殖民地作家对抗日本统治、试图恢复与确立自身文化身份的一种方式。尽管受到来自文言文、日语的双重挤压,但新文学参与者的思路基本上是一致的,即通过白话文学创作推动文学变革,同时促进新文化精神的传播。此时,关于文白、新旧之争并未在新文学阵营内部引起大的困扰,在语言问题上产生分歧,是在“台湾话文”提出之后。

在20年代关于白话文的讨论中,就有论者触及“台湾话文”问题,如黄呈聪《论普及白话文的使命》:“假如我们同胞里面,要说这个中国的白话和我们的话是不同的,可以将我们的白话用汉文来做一个特别的白话文,岂不是比中国的白话文更好么?”但出于现实考虑转而放弃,“我们台湾不是一个独立的国家,背后没有一个大势力的文字来帮助保持我们的文字,不久便受他方面势力的文字来打消我们的文字,……所以不如再加多少的工夫,研究中国的白话文,渐渐接近他,将来就会变做一样。”②其后,黄朝琴、郑军我、陈福全都曾谈及该问题,身在日本的庄垂胜亦开始尝试用台湾话写作文章。最早正式提倡台语写作的是郑坤五,但在当时并未引起普遍注意。1930年,黄石辉《怎样不提倡乡土文学》,成为台湾话文运动的肇始。此时“乡土文学”与“台湾话文”边界较为模糊,前者“文艺大众化”的诉求与后者的“乡土情结”时时纠缠在一起,但黄氏本人很快从文艺大众化论者转为台湾话文提倡者,在其后《再谈乡土文学》等文中开始深入探讨台湾话文写作的具体技术问题,进入到语言实践层面的探索。关于“台湾话文”的论争吸引了众多的参与者,纷纷在《台湾新闻》、《台湾新民报》、《南瀛新报》等报刊撰文发表意见,支持台湾话文者有黄石辉、郭秋生、庄垂胜、赖和、叶荣钟等人,支持白话文的则以张我军、廖毓文、林克夫、朱点人、赖明弘等人,具体论争内容不再一一详述。③

作为台湾新文学的领袖人物之一,赖和对白话文运动两大目标之一的“言文一致”本就认可:“新文学运动……她的标的,是在舌头和笔尖的合一,……是要把说话用文字来表现,再稍加剪裁修整,使其合于文学上的美。”④再加上本土化、大众化的诉求,对“台湾话文”的倡议自是赞成。尽管其中依然有着不少问题亟待解决,譬如,如何解决部分发音文字表记的问题?台湾话文是否能够为民众所识,从而真正实现其“大众化”诉求?文字与民众口语保持一致,是否就能实现内在的“文学性”?尽管面临的问题很多,但实践往往是解决问题的唯一办法。适逢道路纵横交错之际,以当下之立足点放眼未来,自然应有所取舍,且全力以赴。因而,赖和并未过多纠结于文字孰优孰劣问题,而是在书写实践层面进行探讨,如在《台湾话文的新字问题》(1932年)中写道:“新字的创造,我也是认定一程度有必要,不过总要在既成文字里寻不出‘音’、‘义’两可以通用时,不得已才创来用。若既成字里有意通而音不谐的时候,我想还是用既成字,附以傍注较为普遍。”这些提议反映了作家务实、缜密的思考。与理论探讨相对应,赖和也在自己的小说创作中常常使用台湾话文,有论者对赖和白话小说中的台湾话文使用情况进行统计,提供了详实的数据。⑤

但这并不意味着赖和已将台湾话文写作视为取代白话文的最佳方式。作为台湾新文学重要的奠基人之一,赖和被誉为“台湾新文学之父”。他毕业于台北医学校,虽然在日式精英教育下成长,但始终坚持汉语写作,一篇日文作品也无。从1926年1月在《台湾民报》86号发表第一篇白话小说《斗闹热》开始,至1935年12月在《台湾新文学》创刊号上发表《一个同志的批信》为止,共发表小说16篇,还有一些未发表的,共29篇。⑥其中,除《一个同志的批信》的主要语言形式为台语,其余作品的主要语言形式均为白话文。有论者指出,“第一个把白话文的真正价值具体地提示到大众之前的,便是懒云(赖和)的白话文学作品。”⑦语言并不仅仅是一种书写工具,而是与思维方式相关联,何况,对赖和而言,白话文既凝结着过去以笔为旗进行文学抗争的情感记忆,在现实层面上也并未失去其先锋意义。在这种情形下,语言选择与身份意识、文学诉求等诸种观念的认知杂糅在一起,对赖和这样既忠于文学、也忠于现实责任的作家而言,并不是非此即彼的简单取舍关系,而呈现出复杂、立体的态势,饱含着矛盾与犹疑,这些在论说性文字中难以被传达的意绪,在文学创作中则有可能表现得极为真切、饱满。

二

《一个同志的批信》(以下简称《批信》)是赖和唯一一篇以台语为主要写作语言的小说。可以说,这篇小说凝结着赖和关于语言问题的全部复杂感受。

《批信》描写了“我”在收到一位狱中朋友因病请求寄钱救济的信件后的心理活动与行为,其中也来杂着对“我”日常生活状态的描写。根据内容推测,“我”与那位朋友以前可能是“同志”,共同参与进步事业,如今“我”已成为社会普通一份子,而“朋友”则因坚执信念而在狱中。

“语言”是这篇小说最受人关注之处,不妨先来仔细辨析一下。这篇小说通常被认为是台语写作,但严格地说,是以台语为主的写作,文中包括了台语⑧、白话文、日语三种语言。有研究者对其语言使用情况进行统计,全文总字数共2160字,台语词字数为285字(虚词26,实词159),日语借词为40字。⑨台语所占比例远远超过其它白话小说。就三种语言的场景分布而言,普通行文记事、“我”心理活动及行为叙述均使用台语,如:

嘻,是啥事?他不是被关在监牢?怎寄信出来给我?是要创啥货呢?……无钱?你无钱,我敢春有百外万?有钱?我自己勿晓使?供给你?我有这义务?怎样身体不顾乎好好?

夹杂着少量日语词汇:

邮便!在配达夫的喊声里,(卜)的一声,一张批,掷在机上,走去提起来。

在短短一段里,有三个词“邮便”、“配达夫”、“机”是日语汉字词或由日语汉字词转借而来。

普通白话文出现的场景比较单一,只有在狱中朋友的来信中才可见到,如:

……这张信的邮费,是罄尽了我最后的所有,我不愿就这样死去,你若怜惜我,同情我,不甘我这样草草死掉,希求你寄些钱给我,来向死神赎取我这不可知的生命,我也晓得你困难,但是除你以外,我要向什么人去哀求?⑩

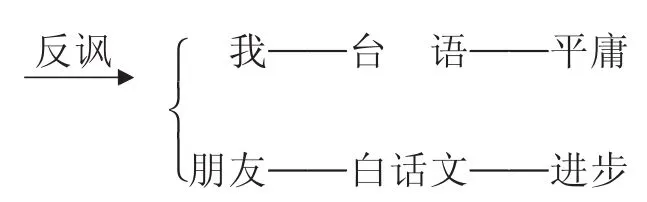

这是三种语言在小说中的分布情况,这种分布与小说中人物的生活状况相对应,在此我们主要分析台语与白话文的使用情况。使用台语的“我”是社会芸芸众生之一,工作、吃喝、娱乐,过着“主流”的生活,而使用白话文的“朋友”,其身份与语言一样是“小众”的,具有强烈的边缘性意味,不被主流社会体制所认可的。此外,根据小说的隐约暗示,“我”也曾经与朋友一起从事革命活动,也曾经是使用“白话文”的一员(否则朋友不会以白话文写信),只是现在已放弃而朋友依然在使用,这里,“白话文”又具有了某种“过去”的意味,而“台语”则似乎象征着“现在”又预示了“未来”。可用一关系图式来表示:这是小说表层的语言符号形式及其内容,若结合叙事进行分析,则会发生微妙的变化。

在叙事形式上,《批信》的特殊性在于引书信体入小说。陈平原曾在《中国小说叙事模式的转变》一书中指出,“五四”作家以日记、书信体小说“实现中国小说叙事时间、叙事角度、叙事结构的全面转变。”⑪具体地说,即是叙事时间的倒错交织,多元化的叙事视角,以人物情绪为中心而不是以情节为中心来建构小说,这些在《批信》中都有所反映,而最为突出的,则是作者充分运用书信体的便利实现视角转换,从而在小说内部形成对话关系,这种对话关系则构成了整部小说的“反讽”基调。

如前所述,书信双方为“我”与“朋友”,语言分别为台语与白话文,身份则分别为主流人群与边缘人群。前者的语言身份与作者其时所提倡的“台湾话文”观念相一致,具有着“大众化”、“本土化”特征。但在叙事结构中,这种主流语言身份却似乎并不占据优势。尽管“朋友”身陷囹圄,与主流社会认可的身份相去甚远,处于孤立无援的境地,但小说叙事却赋予其以某种道德高度。他的贫病交加显出“我”的懦弱平庸,他的求助无望反衬出“我”的自私自利。特别是“我”以前也曾经是“同志”,这种对比就更加强烈。

在深刻的叙事反讽之下,语言身份也发生了微妙变化。“我”所使用的台语所具有的“大众性”此时产生了“平庸”感,朋友所使用的白话文所具有的“边缘性”则体现出“进步”的意味。这一新的关系可以图式来表示:

于是,《批信》以“台语”为主要创作语言,但经由反讽叙事,语言角色却变得可疑,甚至产生了某种颠覆性。自然,这一颠覆并不一定是作者深思熟虑之后的结论,也不见得是想要明确表达的主题,只是凭借着文学者的敏感与真实,通过小说叙事自然而然地呈现出来。关于文学语言本身孰优孰劣毋庸进行更多争议,并不在本文讨论范围内,笔者关注的是,作家是如何借助于小说叙事的力量,去逼近、反观自身与语言之间的复杂纠葛,从而实现了创造性的文学转化。从文本分析来看,这一转化过程的实现是通过特殊的修辞处理方式,即:从语言与身份的对应关系出发,通过身份叙事的反讽实现语言的反讽,从而表达出关于台湾话文、白话文的复杂感受。

三

然而,还不止于此。如果沿着文本分析进一步思考,语言与身份之间的对应关系是天然就存在的?还是历史建构的产物?换言之,以台湾话文书写,是否就意味着天然具有了支持文学“大众化”的身份标识?以白话文书写,是否就意味着对“本土性”的抗拒?具体到小说本身,“我”使用台语,是否就成为“泯然于众人矣”的明证?朋友使用白话文,是否就获得了“进步”的合法性?赖和的小说并不仅仅是用文学叙事的内在结构来传达对白话文、台湾话文的感受,而且,从真实地面对自身感受出发,进一步思考语言与身份的关系,甚至,在一定程度上拆解了语言使用者与个体身份之间的对应关系,体现出更为深层的反思与建构。

还是从文本分析出发。正如前文所述,小说之所以能够通过身份叙事反讽产生语言反讽的效果,其基础是人物身份与语言的对应关系。然而,反讽的结构却反过来破除了原来稳定的语言权力关系,“我”不再能够以台语的使用自居为“上”,朋友也不必因使用白话文而居于下,既然语言不再成为身份的标识,于是,语言的权力机制便失效,语言使用者与个体身份之间的对应关系也被拆解。语言由此成为纯然的符号,一件可以更换的外衣,其与身份之间的对立关系完全可以看做是偶然的,是经不起追问的。小说的辩证性思路由此产生,或许以图式显示会更加清晰:

身份与语言的对应关系

→身份叙事反讽导致语言反讽

→语言的权力关系被颠覆

→与身份的对应关系破除

语言与个体身份的对应并不是天然就存在的,它是意识形态的产物。个体与语言之间天然的情感联接,被意识形态所物化、固化,形成充满势利意味、政治意味的牢不可破的认知藩篱,并逐渐进入人们的潜意识,成为对自我、他人进行辨别的重要身份标识。具体到《批信》,意识形态表现为政治与日常生活的相互渗透,政治上的“大众”与日常生活的“平庸”让“我”必须使用台语,白话文则强烈地凸显出“朋友”的边缘身份与某种潜在的先锋性,人物与语言的对应关系成为固化的意识形态的一部分。而事实上,这种固化的意识形态障碍切断了人们与真实语言之间的联系,将人们所使用的语言变得“不及物”。而反讽,是破除这种认知藩篱的有效方式,它能够恢复个体与语言之间天然的情感联接,从而使语言变为个体“存在的方式”,真正成为“人类的家园”。在小说中,身份叙事——语言的双重反讽关系的确立,表面上看是进一步加强了身份与语言的对应关系,实则是通过颠覆语言的权力关系,提示着读者,身份与语言之间的关系与其说是明确对应,不如说是充满了变动与偶然性。这一具有内在辩证性的思路通过充满张力的文学形式表现出来,体现了作家对语言与意识形态、语言与个体身份等关系的深层思考。

这一思考与赖和自身的多重身份有关。赖和首先是一位受民众爱戴的医生,此外才是引领台湾新文学创作的重要作家,同时也是一位极具社会责任感并积极从事进步政治活动的左翼文化人士,很早就加入了台湾文化协会,从事文化抵抗活动,并曾因此入狱。这些都构成了理解赖和文学活动的基础,正如有论者指出,“赖和的文学,当然一部分由于他的天分,一部分受到“五四”新文学思潮的影响,得风气之先,而更重要的则是透过社会运动实践而来,所以他的文学与时代有密切的关系。此外,尚需追索他的出身背景,以及年轻时代的活动,我们才能进一步了解赖和的思想和他的文学。”⑫正因为身兼文学家、社会活动家等多重身份,又能够深刻认识到“中国国民的精神病症问题”⑬,赖和对文学、语言、身份之间的多重纠葛有着较常人更为深切的体验,这促使他在坚持探索文学大众化之路的同时,也对语言形式的“大众化”与“先锋性”之间的复杂关系进行反思,并由此进入对语言与个体身份关系的深层思考,而《批信》则凝集了这些思考,成为台湾30年代文坛上以文学形式所呈现的关于语言问题最为深刻的表达之一。

语言是一种政治,尽管人们常在其中而不自觉,但文学者的特性使得他们对语言问题格外敏感。现代中国,语言本身的变革,及其与社会变革之间的同质化进程,使得它时时与身份、意识形态问题缠绕在一起。当语言不再只是纯粹的审美形式,同时也标识着个人的立场与倾向时,选择何种语言方式进行写作往往就有了更多的含义,这给文学者带来了种种难以言说的苦恼。这里所指的语言方式,不仅仅是语言种类,同时还包括语法形式、文体风格等等。除了运用精当的语言形式建构起艺术世界,以贴切、生动地呈现所思所感之外,作家又多了一重任务:如何处理语言形式中所包含的意识形态涵义。作家与语言的关系不再是天然和谐的,而是充满了对抗、调和与探索。这是作家与语言之间的一场对话,以何种立场、方式、策略去面对语言,成为现代中国作家时时需要解决的问题。自然,文学作为精神生活的一种反映,不可能也不必要脱离广义的“政治性”,优秀的文学作品本身即凝聚着作家的情感倾向、文化背景、身份立场。但将身份与语言过度捆绑在一起,甚至成为某种固化的表征,并以此作为论争的出发点,不仅是对语言、对文学的一种伤害,也会使个体身份产生扭曲。事实上,越是充分关注文学性,越是能够产生“接地气”的理论思考及文学表现,越是拘囿于身份、语词的界限,越是无法获得来自文学的馈赠。

正是在这一层面上,赖和的小说为我们提供了可资借鉴的重要思路:在对身份与语言关系的思考上,通过拆解意识形态所造成的身份与语言的对应关系,从而恢复身份与语言的自由本真状态;而在文学修辞表达上,采用身份——语言的双重反讽结构,建立起文本的内部对话,从而实现上述的拆解。这是真正文学者的立场,也是专属于文学者的优势。

四

在20、30年代的台湾文坛,身处关于文学语言论争的漩涡中,面对“台湾话文”与“白话文”、“大众化”与“先锋性”等种种难解的语词困境,如何发展出贴近本土现实生活的优秀的台湾新文学,成为大家共同关心的问题。论争双方对此均有不少精辟见解,尽管不少持论是基于政治立场而非文学内在需求,但总体而言,这场论争对于丰富与拓展文学创作空间起到了有益的作用。值得注意的是,许多论者也意识到了文学语言分野背后隐含的交融可能性。譬如,“台湾话文”的主要倡导者之一黄石辉在其《再谈乡土文学》一文中,提出,“为了不使台湾和大陆的交流断绝,不要用表音文字而用汉字。而汉字也尽量采用和中国通行的白话文有共同性的,台湾独特的用法要压到最低限度。这样,会看台湾话文的人能通晓大陆的白话文,大陆的人也能读懂台湾的话文。”⑭此外,针对蔡培火以罗马字书写台湾话的提议,郭秋生坚决反对:“台湾语尽可有直接记号的文字。而且这记号的文字,又纯然不出汉字一步,虽然超出文言文体系的方言的地位,但却不失为汉字体系的较鲜明一点方言的地方色而已的文字。”⑮

汉字并不仅仅是一种书写工具。著名修辞学家郭绍虞先生就曾指出:“为了中国文字的特征……在拼音文字未完成以前,语体文总不免受文字的牵制,不容易达到符合纯粹口语的境地。”⑯关于文学中音、字本位的论争牵涉众多,此处不作展开。⑰然而,汉字及汉字修辞方式本身带有着深厚的历史文化积淀,这一点当无疑问。不管当时的论者是否意识到,以汉字书写方言本身就意味着对同源文化的认同,具有特定的文化归属意识。坚持以汉字书写方言,并且在劳动民众中普及汉字教育,且力求使台湾以外的民众也能看懂从而不妨碍交流,按照这样的趋势,则熟稔汉字的台湾民众对大陆白话文学也自然能看懂,于是,正如负人(庄垂胜)所言:“如果台湾话是中国的方言,台湾话文有当真能够发达下去的话,还能够有一些文学的台湾话,可以拿去贡献于中国语语文的大成,略尽其‘方言的使命’。……如果中国话文给台湾大众也看得懂,……台湾话便不能不尽量吸收中国话以充实其内容,而承其‘历史的任务’。这样一来,台湾话文和中国话文岂不是要渐渐融化起来。”⑱也正因为此,吕正惠在《中国新文学思潮史纲》中指出:“如果采用汉字,台湾话文最终将和祖国通行的白话文融为一体。”采用汉字来书写方言,最终使得语言分野并不那么泾渭分明。那么,对当下而言最重要的意义恐怕就在于充分发展台湾的方言写作,并因此而进一步丰富大众化的白话汉语文学,正如鲁迅针对“大众化”语言问题所指出,“启蒙时期用方言,但一面又要渐渐地加入普通的语法和词汇去,先用固有的,是一地方的语文大众化,加入新的(国语)去,是全国的语文的大众化。”但就目前而言,如何使台湾方言写作摆脱政治意识形态的束缚,恢复语言的本真状态,是需要考虑的。在方言与国语、地方语文大众化与全国语文大众化之间,取消人为的“规划”,而是在敞开、变动不居中实现融汇。

从这个角度来看赖和《批信》创作中的语言观念及修辞处理,其意义会更加明显。一方面,作家与语言保持了恰当的距离,这体现了一种开放、多元的语言观念,语言由此成为可被觉知、观照的对象。于是,作家能够以从容之心对台湾话文、白话文、日语这些多元的语言要素任意驱遣,这种开放的语言观念使得文学具备了建构艺术世界的“游戏”特质,能够穿越语言与身份之间的认知藩篱,从而更为清晰地呈现事物本质。这种深刻的语言意识体现了作家独特的反思立场,为30年代的语言问题论争提供了极具建设性的思路;另一方面,作者通过书信往来所形成的人物视点转换,实现了富有张力的文本内部对话,构成一种“非直陈性修辞介入”,对人物距离进行协调和控制,在这一过程中自然而然地呈现出作者对语言与身份关系的深层把握。这种修辞处理方式有效地凸显了作者的语言反思立场,使小说成为融思想性、艺术性为一体的佳作,充分诠释了反讽修辞最为重要的意义:“……(反讽)在于获得全面而和谐的见解,即在于表明人们对生活的复杂性或价值观的相对性有所认识,在于传达比直接陈述更广博、更丰富的意蕴,在于避免过分的简单化、过强的说教性,在于说明人们学会了以展示其潜在破坏性的对立面的方式,而获致某种见解的正确方法。”⑲

①陈美霞:《从单一到多元:大陆赖和研究及其范式转移》,《福建论坛》2013年第12期。

②转引自许俊雅《台湾文学论——从现代到当代》,台北:南天书局1995年版,第146页。

③相关史料与研究可参见《1930年代台湾乡土文学论战资料汇编》,高雄:春晖出版社2003年版、《日据下台湾新文学·明集5》文献资料选集》,台北:明潭出版社1979年版、许俊雅:台北:南天书局1995年版等。

④赖和:《读台日纸的“新旧文学之比较”》,《赖和全集·杂卷》,台北:前卫出版社2000年版,第87页。

⑤⑨参见陈绿华硕士论文《赖和白话小说的台湾话文研究》,高雄师范大学2011年。

⑥刘红林:《台湾新文学之父》,作家出版社2006年版,第92页。

⑦杨守愚:赖和先生悼念特辑,《台湾文学》3卷2号,译文收入李南衡编《赖和先生全集》(明潭出版社,1979)。转引自林瑞明编《台湾文学与时代精神——赖和研究论集》,允晨文化出版公司1993年版,第4页。

⑧此处“台语”主要指闽南语。

⑩本文中小说文本部分均出自林瑞明编《赖和全集·小说卷》,台北:前卫出版社2000年版。

⑪陈平原:《中国小说叙事模式的转变》,北京大学出版社2003年版,第207页。

⑫林瑞明:《台湾文学与时代精神——赖和研究论集》,允晨文化出版公司1993年版,第5页。

⑬朱双一:《从祖国接受和反思现代性——以日据时期台湾作家的祖国之旅为中心的考察》,《台湾研究集刊》2009年第4期。

⑭⑮⑱转引自吕正惠《台湾新文学思潮史纲》,昆仑出版社2002年版,第74页;第73页。

⑯郭绍虞:《中国语言所受到文字的牵制》,选自蒋凡等编《郭绍虞论语文教育》,河南教育出版社1989年版,第93-94页。

⑰可参考郜元宝《汉语别史》,山东教育出版社2010年版。

⑲D.C.米克:《论反讽》,周发祥译,昆仑出版社1992年版,第35页。

(责任编辑:黄洁玲)

On Loa Ho’s Views of Language and His Rhetorical Treatment,with the Text of‘Letters of Critique by a Comrade’as the Focus of Analysis

Wang Xiaoping

In the Taiwanese world of letters in the 1920s and 1930s,a series of debates went on about the issue of constructing a‘Taiwanese Discourse’,known as Taiwan huawen,reflecting a language predicament as the result of various views in collision with each other as part of the continuous interaction of literature with the society at large and the politics in the period.Loa Ho’s thoughts,profound,on this were reflected in his short story,‘Letters of Critique by a Comrade’.Loa Ho’s position on language and his textual and rhetorical treatment not only provided important literary experience for the then Taiwanese world of letters but have also provided us with trains of thoughts to go by in our exploration of language issues in modern and contemporary Chinese literature.

Taiwanese literature,Loa Ho,views of language,rhetoric

I207.4

A

1006-0677(2016)1-0123-06

上海市教委科研创新项目“战后台湾国语推行运动研究”(批准号:14YS040)。

王小平,上海师范大学对外汉语学院副教授,文学博士。