网络诱发未成年人犯罪之发生机制与治理策略研究*

——以社会控制理论为视角

□徐 伟

(西南政法大学,重庆 401120)

○犯罪学研究主持人:郑群,金诚,刘鹏

网络诱发未成年人犯罪之发生机制与治理策略研究*

——以社会控制理论为视角

□徐伟

(西南政法大学,重庆401120)

当前网络诱发未成年人犯罪呈现数量大、类型多、危害重等特点,亟待予以积极治理。以社会控制理论为视角,采用类型化分析方法,思考网络诱发未成年人犯罪的沉疴与症结,阐明网络诱发未成年人犯罪的类型与特征,探究网络诱发未成年人犯罪与未成年人身心的关系,解析网络不良文化控制失败诱发未成年人犯罪的机理,并通过开展未成年人道德教育以强化内部控制,管控不良网络信息传播以落实外部控制,矫正未成年人犯罪心理以促进疏导结合的系统化防控,从而有效抑制网络对未成年人犯罪的诱发作用。

未成年人犯罪;网络诱发;发生机制;社会控制

当前我国已步入“互联网+”时代,互联网已成为未成年人获取信息的重要渠道。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2015年6月发布的《2014年中国青少年上网行为研究报告》显示:截至2014年12月,中国青少年网民规模达2.77亿,占中国青少年人口总数79.6%。其中,6-11岁青少年网民占青少年网民总数的7.5%,12-18岁青少年网民占青少年网民总数的42.8%。[1]毋庸置疑,网络已成为中国未成年人生活的“必需品”,进而与未成年人身心健康休戚相关、紧密相连。可是,网络是一把“双刃剑”,在方便未成年人满足需求、获取知识的同时,也夹杂着大量不良信息,容易诱使未成年人为非作歹,甚至身陷囹圄。来自基层法院统计数据显示,八成以上未成年人犯罪与网络有关。[2]对此,学界亦高度重视,积极探究未成年人犯罪的相关原因与治理策略,众多专家学者的积极研究与探索具有重要理论与实践价值。例如,有学者从亚文化理论视角认为,青少年犯罪是社会负面亚文化影响的结果;[3]有学者从信息传播学角度,剖析青少年犯罪是网络不良信息管控失败的恶果;[4]也有学者基于社会结构理论,探究城市外来青少年犯罪原因。[5]然而,毋庸置疑,在这些研究中,社会控制理论历来是研究青少年犯罪的重要理论范式,正如有学者强调,社会控制理论是与青少年犯罪原因相伴而生,一部完整的现代控制理论研究史实际上就是一部青少年犯罪原因研究史,[6]而且,从实践经验中不难发现,网络诱发未成年人犯罪是网络与未成年人自身“双重控制”失败的必然恶果。鉴于此,笔者以犯罪学社会控制理论为视角,收集并统计30个典型案例,借助类型化分析方法,思考网络诱发未成年人犯罪的沉疴与症结,阐明网络诱发未成年人犯罪的类型与特征,并在此基础上提出系统化的治理策略,以期裨益于遏制网络诱发未成人犯罪的多发态势,促进我国未成年人法治建设。

一、网络诱发未成年人犯罪的状况

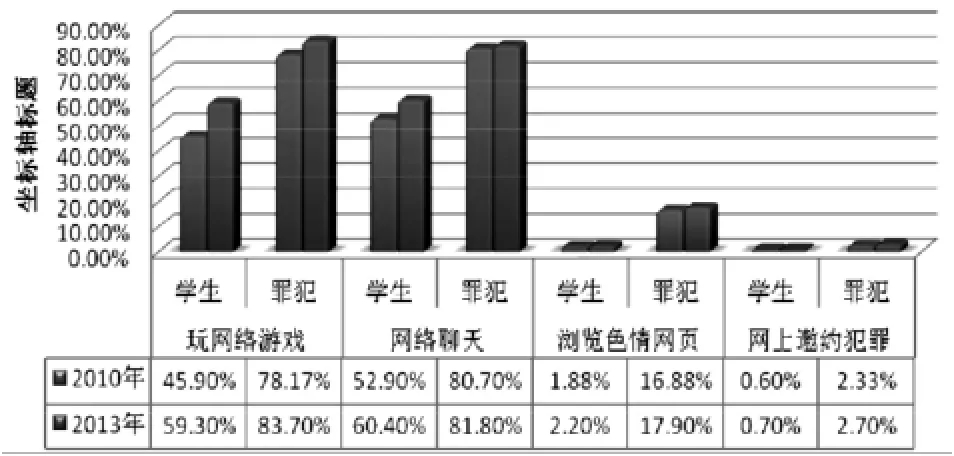

(一)未成年犯上网情况分析。2010年,中国预防青少年犯罪研究会为深入了解未成年犯综合情况,在全国抽取北京、山东、江苏等10个省、直辖市的监狱与劳教所,通过发放问卷,对得到的1209份有效样本分析发现,未成年人犯罪高危期与上网年龄基本一致,未成年犯犯罪前的业余生活与网络密切相关。[7]2013年,中国预防青少年犯罪研究会继续在全国抽取10个省、直辖市的管教所和监狱,通过统计调查发现,未成年犯犯罪前的上网时间远超于普通学生,其中31.2%的未成年犯上网时间超过6小时,11.1%的未成年犯上网时间为5-6小时。然而,只有11.8%的普通学生上网时间超过6小时,6.9%的普通学生上网时间为5-6小时。[8]至于上网目的,笔者结合上述2010年和2013年两次调查的数据制作对比图展现其动态变化(见图1)。

图1 2010-2013年普通学生与未成年人犯上网目的的对比情况

根据图1,未成年犯上网主要目的是玩网络游戏、网络聊天、浏览色情网页与网上邀约犯罪等,并且相关的比例均明显高于普通学生。综合上网时间和上网目的两个方面可以看出,上网成瘾和不健康的上网目的两者均与未成年人走上违法犯罪道路有着高度的相关性。

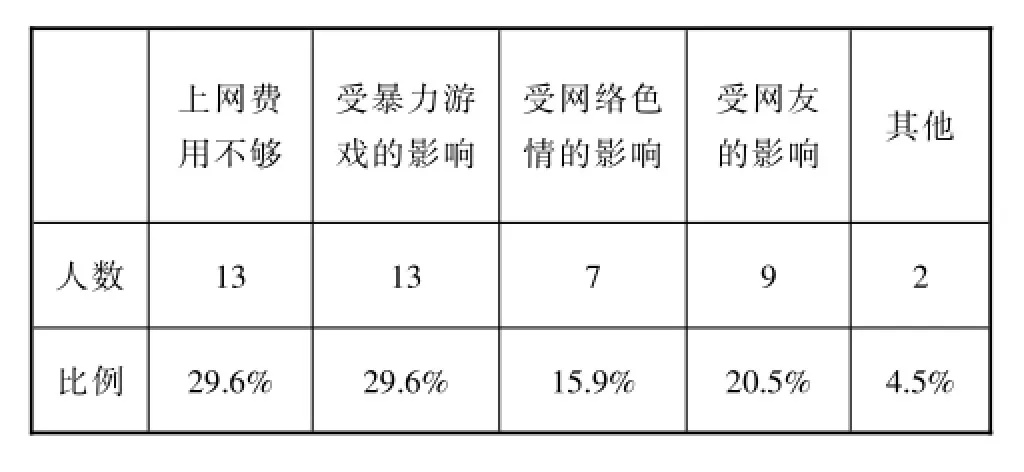

(二)网络诱发未成年人犯罪情况分析。网络诱发未成年人犯罪呈现日趋普遍化、严重化态势,这也成为相关理论研究与实务工作亟待予以积极化解的重要课题。最高人民法院研究室课题组通过对北京市、河南省、广东省2009-2013年判处的未成年罪犯进行抽样统计发现,在抽样的12595名未成年罪犯中,有1670名未成年罪犯的犯罪行为系网络诱发,占13.26%。其中2009-2012年网络诱发未成年人犯罪比例总体呈递增趋势,具体比例为:2009年为 6.76%,2010年为 10.17%,2011年为12.38%,2012年为14.55%。[9]有研究者对河北省少管所101名青少年犯问卷调查发现,101人中有44人走上犯罪道路与网络有关,占被调查者的43.6%,其中上网费用、暴力游戏、网络色情及网友是主要的影响因素(如表1)。[10]

表1 影响未成年人犯罪的网络因素

二、网络诱发未成年人犯罪的类型

网络诱发未成年人犯罪日渐多发,笔者通过查阅最高人民法院公布的典型性案例、中国裁判文书网里的相关判决书、相关调查报告及通过互联网搜索收集了30个案例,仔细比较分析各类情况,并根据原因与动机,将网络诱发未成年人犯罪分为六大类型(如表2)。

表2 网络诱发未成年人犯罪的类型

(一)因缺钱上网而实施犯罪。大多数未成年人没有工作,缺少固定收入,亲人给与的零花钱是他们钱财的主要来源。由于零花钱常常不能满足上网所需费用,部分未成年人就铤而走险,实施犯罪。笔者通过案例发现,未成年人因缺乏上网钱财而实施犯罪主要有两种情况:一是因缺乏去网吧上网的费用而实施犯罪。虽然我国法律明确规定禁止未成年人进入网吧上网,然而实际生活中,尤其是一些小城镇的网吧老板对此却视而不见,纵容未成年人进入网吧玩耍。当未成年人上网成瘾后,有限的零花钱难以支付高昂的上网费用,此时未成年人为了满足自己的低级需要,可能会为非作歹。二是因缺乏网络游戏中的费用而实施犯罪。一些未成年人在接触了收费型网络游戏后,天天渴望着能成为网络游戏中的“首领”或“霸主”,为此投入大量钱财,购买“武器”与“装备”。可是,未成年人的钱财毕竟有限,当他们沉迷于其中而难以自拔时,部分未成年人会为了获取钱财而胆大妄为,实施犯罪。一般而言,这种类型的犯罪动机主要是为了获取钱财,犯罪地点主要是他们较为熟悉的网吧,犯罪行为方式主要是偷窃网吧计算机设备、网吧营业柜台中的钱物及其他上网人员的钱物等。

(二)因受网络暴力影响而实施犯罪。当前互联网上的暴力信息铺天盖地、俯拾即是,表现为暴力游戏各式各色,暴力影视五花八门,暴力图片不计其数。笔者登录百度网络游戏排行榜发现,居于前五的游戏分别是“英雄联盟”“穿越火线”“地下城与勇士”“魔兽世界”与“梦幻西游”。令人惊讶的是,这五款游戏竟然都是以暴力为主题的游戏,要么用刀砍砍杀杀,要么用枪一枪毙命,这些游戏画面中充斥着血腥,弥漫着残暴。由于未成年人正处于青春期,身心发育不成熟,其心理行为具有模仿性、易受暗示性、戏谑性、情绪性、暴力性等特点,[11]因此,部分未成年人痴迷于网络暴力时,自觉或不自觉地对暴力信息进行了认知加工,并通过模仿学习机制而内化,加之未成年人情绪兴奋性高但控制力弱,在特定情况下他们会突然爆发出暴力攻击行为。从刑法角度看,未成年人这类行为所涉及的罪名主要有故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪等。这类犯罪行为的动机主要是满足自身报复、泄愤的欲望。

(三)因受网络色情影响而实施犯罪。网络色情容易成为未成年人的“精神鸦片”。未成年时期的心理发展常常滞后于生理发育,精力过剩但缺乏支配力,好奇心重但认知水平低,性机能发育成熟但性道德观念尚未形成。[12]在网络色情的不断刺激与侵蚀下,未成年人极易形成错误的性审美观、性道德观、性法治观,进而实施违法犯罪行为。这类犯罪行为的动机主要是满足性欲望,犯罪行为主要有强奸、猥亵、性骚扰等。

(四)因网络交友不慎而实施犯罪。未成年时期是一个从幼稚走向成熟、从依赖走向独立的过渡期。未成年人内心渴望被人理解,渴望与同龄人交往,渴望表达自己内心的想法,故而他们有强烈的人际交往需要,这也是网络交友容易成为未成年人上网主要目的的缘由之一,然而,未成年人涉世不深,经验不足,甄别力差,极易被犯罪分子利用,拉其入伙,共同作恶。主要有两种情况:一是网吧鱼龙混杂、良莠不齐,未成年人沉迷网吧,在网吧上网时结交网吧内人员,加入犯罪团伙;二是通过网络聊天结交犯罪团伙成员。由此可见,网络社区已经成为未成年人犯罪的高发区。有学者调查指出,71.8%的城市未成年犯结交过有违法犯罪经历的人员,而城市普通未成年人中只有21.3%结交过有违法犯罪经历的人员。[13]毋须讳言,网络交友不慎已经成为诱发未成年人犯罪的“催化剂”。当未成年人加入犯罪团伙,共同犯罪,反而能消除其独自犯罪的恐惧感,增强其犯罪安全感,由此产生更为严重的社会危害性。

(五)将网络作为侵犯对象的犯罪。随着互联网的普及,部分未成年人对计算机技术产生了浓厚的兴趣,甚至痴迷于网络技术的学习,然而,他们往往有着“黑客崇拜”情节,错误地认为通过网络技术破解他人的银行账号与QQ密码、盗取他人的游戏装备与武器、恶意篡改网页、致使公共网络运行瘫痪等是个人能力的展现,是自我价值的实现。这类犯罪动机单纯,主要是游戏型犯罪动机,正如英国学者认为:“黑客,尤其是年轻黑客,把黑客活动看成与计算机游戏一样,是一种单纯的行为,他们喜欢这样的智慧性的自我挑战……对黑客而言,所追求的精神上的满足,比技术上的充实还要重要。”[14]其实,这类犯罪与未成年人所处的特殊人生阶段不无关联。未成年人非常渴望展现自己,得到他人的认可与鼓励,加之他们叛逆心理突出,好奇心重却认知水平低,思维易偏激,分不清是非好坏,因而,在错误的网络黑客文化影响引导下,容易走上违法犯罪道路。

(六)将网络作为侵犯工具的犯罪。互联网具有信息快速传播性、隐蔽性、虚拟性等特征,加之利用网络实施犯罪成本低,未成年人通常只需动动鼠标、敲敲键盘就能达到实施犯罪的目的,因此,将网络作为侵犯工具的犯罪得到未成年犯的“青睐”。案例中,这类犯罪主要有三种情况:其一,利用网络销赃。网络开店简单易行,且身份虚拟,可以弄虚作假,此外,商品来源无机构核查,具有隐蔽性,因而未成年犯常常利用淘宝或ebay等网店低价销售盗窃、诈骗、抢夺等犯罪所获的赃物。其二,利用网络报复。部分未成年人在现实生活中受到欺辱,因自身能力缺乏,无法立刻满足其报复、泄愤目的,于是他们会在网络上编造并故意传播诽谤、侮辱或者虚假恐怖信息,以此平复其内心的创伤。其三,利用网络传播色情信息。部分未成年人法制观念淡薄、道德观念不成熟、是非辨别能力低,他们进入色情网站后,深陷其中,难以自拔。一些色情网站有专门的设置,要求用户上传淫秽图片与视频才能获得积分,从而提升用户等级,于是乎,部分未成年人通过网络肆无忌惮地传播色情信息,以此满足其成为色情网站高级用户的需求。

三、网络诱发未成年人犯罪之发生机制

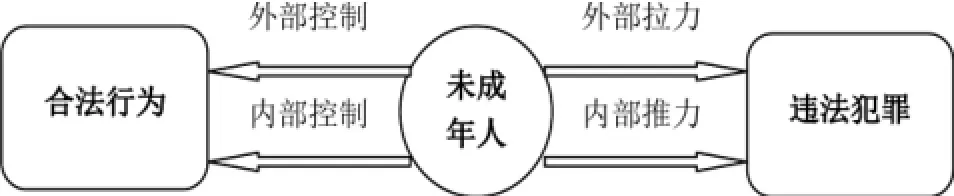

网络诱发未成年人犯罪呈现出人数激增、类型多样、危害严重等特点,需要进一步探究网络诱发未成年人犯罪的症结所在,方能提出有效治理策略。犯罪心理学认为,一个犯罪行为的发生、发展与完成可以表示为:人格缺陷——非法需要——犯罪动机——犯罪决意——犯罪行为。从犯罪行为发生链条可以推出两个等式:等式之一是,非法需求=人格缺陷+现实社会规则制约;等式之二是,犯罪行为=非法需求+客观犯罪境遇。[15]由此可以推导出,犯罪行为之所以发生,主要可以从两个方面加以观察:其一,内在控制系统力量不足(自我控制能力薄弱),会主动去满足自己的非法需要。其二,外在控制系统力量不足(社会规范与环境等),会促进犯罪人去实施犯罪行为。美国著名犯罪学家雷克利斯根据内在系统与外在系统的交互作用提出的社会控制理论,清晰而又精辟地阐释了未成年人犯罪行为的发生机制。雷克利斯认为,决定少年犯罪与否主要受四种因素影响(见图2)。

图2 雷克利斯的社会控制理论

具体来说,外部拉力,又称为“环境拉力”,包括引人注意的事物、诱惑、广告、少年犯罪亚文化等;外部控制包括有效的监督和纪律(社会控制),规范与责任,提供了使个人获得接受、认同和归属感的机会等,是个人周围的社会环境中存在的结构性缓冲器,能有效地约束个人;内部控制包括自我控制,良好的自我评价,较高的挫折耐受力,高度责任感等;内部推力是指推动个人进行活动的因素,包括挫折、动机、不安、失望、敌意等。雷克利斯认为,外部拉力和内部推力是促使未成年人产生犯罪行为的影响因素,而外部控制和内部控制则是阻止、中和、抵抗未成年人犯罪的影响因素。[16]

笔者认为,社会控制理论犹如一把锋锐的“手术刀”,能有效剖析网络诱发未成年人犯罪的发生机制,洞察网络与未成年人犯罪之间的交互关系。网络诱发未成年人犯罪的发生机制可以从内部与外部两个维度,以及外部控制、内部控制、外部拉力、内部推力等四种因素的交互作用进行剖析。

(一)网络弱化未成年人行为的内在控制系统。

首先,网络消极亚文化会弱化未成年人的自我控制能力。未成年人由于青春期的心理特点,对活色生香的现实世界充满好奇,对网络新奇事物具有强烈的模仿欲望,并富有冒险精神,探险勇气,喜欢猎奇和尝试,与此同时,未成年人心智尚未成熟,对网络暴力、色情视频等网络消极亚文化缺少甄别能力,难以体察网络消极亚文化的危害后果,易于在网络消极亚文化的愉悦感受之下放松对自身的控制。此外,未成年人长期处于严格的家庭教育和社会监管之下,对枯燥乏味的学习生活,严肃拘谨的日常作息充满抵触情绪,对自由的独立生活心向往之,而网络无疑给未成年人提供了发泄内部压力,追求“理想生活”的平台。在网络中,未成年人可以自由“杀戮”,恣意“婚恋”,尽情嬉耍,一切在现实世界中难以实现的理想在网络世界都是如此唾手可得。一个成绩糟糕,饱受批评,备受指责的学生,可以在网络游戏的通关升级中获得网友的艳慕;一个相貌平庸、屡受欺负的少年,可以在网络中血雨腥风,通过暴力称雄赢得血性赞誉;一个爱情受挫,两性懵懂的男生,则可以在黄色网站中感受血脉贲张的快感。不可否认,未成年人不仅甄别善恶的能力较差,自我控制的能力也较弱,极易在网络消极亚文化的无限魅惑下,流连忘返,成瘾失足,并在模仿中走上违法犯罪的不归之路。

其次,网络消极亚文化破坏了未成年人的规范意识。网络消极亚文化宣扬的是负性人生观和价值观,与现实世界所倡导的正性人生观和价值观背道而驰。在网络消极亚文化中,暴力和血腥被极力渲染,色情与恶搞遭激情追捧。未成年人倘若长期侵淫于网络消极亚文化中,会模糊真实世界与网络世界的界限,导致网络世界的负性规则成为未成年人在现实世界中的行为指导,犯罪很可能旋即滋生。网络虚拟社区中的游戏规则大多是为了满足消费者的荒诞怪想、谬妄需求而生,并不为现实社会所接受,甚者是现实社会所极力抵制的行为。未成年人若长期受网络消极亚文化的侵蚀,难免执迷于网络虚拟世界而无法自拔,难以区分网络空间与现实空间的界限,在面对现实世界的时候,可能下意识地适用虚拟社区中的游戏规则。同时,网络消极亚文化会传导负性的价值观和人生观,实质性地阻碍未成年人的健康成长。[17]在网络消极亚文化的影响下,未成年人会错误地认为,拼杀网络游戏,畅游虚拟社区才是英雄本色的凸显,人生价值的回归;而埋头苦读、辛勤耕耘则是趋于平凡,步入庸俗的前奏。由此可见,网络消极亚文化不仅会弱化未成年人的内心控制,还会颠倒未成年人对现实社会规范的正确认识。

(二)网络削弱未成年人行为的外在控制系统。网络是虚拟世界的载体,与现实世界存在本质的不同,长期遨游网络会切断未成年人与学校、家庭的正常联系,导致未成年人的监管失控。在网络空间中,没有家长的监督,学校的管教,也难有他人的揭发,未成年人可以恣意行事,而不必担心家长的责骂和学校的批评、处分。因此,如脱缰野马似的未成年人在网络中易受到恶习影响和不良文化冲击,而难以得到及时的约束、规制和防范。

同时,网络提供了犯罪对象和犯罪工具,给未成年人犯罪的外在控制增加了多重障碍。网络世界隐匿的个人信息、互不相识的人际关系、虚拟财产的交易以及真实资产的网络交付给未成年人带来了诸多诱惑,为未成年人网络犯罪提供了多种可能。如为了实现黑客梦想,未成年人破解系统安全的程序密码,截取机密材料,以此彰显自己的破译能力,赢得网络同伴的艳慕;沉迷网络付费游戏的未成年人,为了获得“武器装备”和“角色地位”而向游戏开发商伸出黑手;网络费用短缺者则通过盗取他人网银账号和资金,换取虚拟财产,获得网络挥霍的资本。这些行为皆是因为未成年人网络有害行为难以监管所致。事实上,网络行为并不如现实世界的行为那样具有可察觉性,家长和学校对其监管往往心有余而力不足,导致外部控制力弱化下的网络危害性行为肆意蔓延。如发生于现实世界中的盗窃他人零花钱、文具等行为,极易被家长和学校所发现,并通过规诫教育实现预防犯罪的目的;而网络中的类似盗窃行径,家长和学校通常难以觉察,其他管理机构亦不会耗费较多的人力物力予以追查,无形中助长了未成年人继续实施类似行为的气焰,强化了其犯罪动机,最终导致犯罪结果的发生。

(三)网络增强未成年人犯罪的外部拉力。网络诱发未成年人犯罪不仅与网络弱化未成年人内部控制有关,也与网络增强未成年人犯罪的外部拉力有关。这种外部拉力是指未成年人在网络消极亚文化中结识越轨同伴,加入越轨团体,从而无形中受到越轨行为的影响。所谓“近朱者赤,近墨者黑”,良师益友会引导正性行为的发生,而狐朋狗友则会糜烂心智以致恶性行为的生成,加之未成年人心智尚未成熟,模仿能力较强,抵御恶习的能力较差,外部拉力更容易发挥作用。倘若未成年人在网络中结识的是优秀的同伴,出色的朋友,则容易在其影响下积极上进;反之,如果未成年人结识了染有恶习的不良网友,则可能在其影响下从事违法犯罪行为。同时,受网络消极亚文化影响的未成年人由于群体趋同,会在越轨行为的圈子里降低罪恶感,并恶从胆生,效行和尊崇暴取豪夺、鸡鸣狗盗的作为。因此,网络消极亚文化和不良网友就相当于一股外在拉力,容易将未成年人从常规生活中拉进恶习的漩涡。

(四)网络强化未成年人犯罪的内部推力。网络消极亚文化包摄人们在现实世界中欲却不能的内容,迎合着未成年人内心的负面需求和负面情绪而形成内部推动力。未成年人由于正值青春期,对社会洞见不足,对人生体悟不够,对人情感受不深,容易在网络世界中被诱骗而出现不良行为甚至违法犯罪行为。同时,未成年人由于身处升学拼搏和就业选择的巨大压力,内心时常充满困惑而无法解答,成长和竞争的过程中挫折在所难免,失望难以回避。面对困境之时,网络消极亚文化却给未成年人提供了一种负性的解决方案,一些垂头丧气或心灰意冷的未成年人更容易在网络消极亚文化中寻找到与自己相似的群体,并产生情感认同。未成年人会惊异地发现,这些人虽然在现实世界中同样挫败不堪、张皇失措,但是在网络世界中却可以成为群体拥戴的“英雄”,众人敬仰的“强者”。面对此情此景,未成年人极易“恍然大悟”,抛弃对成功目标的正当追求路径而滑向违法犯罪的歧路。

综上所述,未成年人处于青春发育期,自我控制能力差,模仿能力强,且多有英雄情结,极易在网络消极亚文化的诱导下降低自我控制能力,改变正性人生观和价值观;部分未成年人长期沉迷于网络世界,隔断外部学校与家庭的有效控制,导致网络给未成年人犯罪提供了工具与场所;网络暴力、网络色情的肆意弥漫和宣扬又会扭曲未成年人的社会规范意识,模糊虚拟世界与现实世界的界限,形成一股把未成年人拉向犯罪歧路的动力;网络匿名性、虚拟性、包摄性强化了未成年人内在的负面心理能量。

四、网络诱发未成年人犯罪之治理策略

基于前文对网络诱发未成年人犯罪的各种类型与发生机制的分析,针对网络诱发未成年人犯罪的共性特征,笔者认为,针对网络诱发未成年人犯罪的治理策略是一个复杂的系统工程,遏制和防范网络诱发未成年人犯罪应当采用系统论思维方式,注重内部控制、外部控制和疏导结合的治理策略。

(一)内部控制:开展未成年人道德教育。心理学研究表明,儿童时期,由父母和老师要求的道德准则被视为权威指令,儿童只会予以一一遵循;但是在青春期,未成年人发现部分道德标准具有主观性,并非一成不变,因而他们会对道德标准发表自己不同的看法,于是,儿童早期所接受的绝对指令与规则开始受到质疑。[18]伴随着青春期特有的叛逆心理、认知片面、情绪激动、意志力弱、耐受力差、道德观念淡薄等因素,未成年人极易受到网络色情、网络暴力等网络消极亚文化的侵蚀,部分未成年人会铤而走险,危害社会。因此,针对未成年人的世界观、人生观、价值观尚未成熟这一现状,需要开展未成年人的道德教育。一方面,着力加强未成年人道德修养与自律,使其能够甄别好坏,知晓善恶,明辨是非,明晰美丑,增强正面的道德观念,自觉抵制网络不良文化的腐蚀;另一方面,明确父母对未成年人子女道德教育的义务。实践中,我们发现,有些农村父母到城市打工,教育子女的责任落到老人身上,然而,许多老人虽然疼爱孙辈,但也没有能力对未成年人有效监管,导致一些未成年人沉迷网络,放任自流。因此,应加强源头控制,积极增强未成年人的道德判断力与道德认同感,从内部将违法犯罪的动机和行为消除在萌芽中。

(二)外部控制:管控不良网络信息传播。从制度保障角度而言,应致力于三个方面的工作:其一,落实对网吧的有效监督与管理,杜绝未成年人进入网吧。当前仍有一些网吧老板在利益的驱动下对“禁止接纳未成年人”这一法律规定熟视无睹,甚至办理多个备用身份证帮助未成年人顺利进入网吧玩耍,并在网吧内部通过设置阁楼、密室等方式逃脱政府管理部门的监管,因此,相关职能部门须对容留未成年人上网的黑网吧予以重拳出击,严肃查处。其二,落实对网络不良文化的有效管控与消除,杜绝未成年人轻易接触不良文化。当前网络监管力度不够,诸多暴力游戏、色情影视、非法论坛随处可见,俯拾即是,这些不良文化严重危害未成年人的身心健康与人格健全。其三,落实对网络行为的法律规制,保障未成年人健康使用网络。部分网络开发商与经销商为了谋取不正当利益,肆意传播不良网络信息,而目前我国缺乏专门保护未成年人健康使用网络的法律,不能高效治理有损未成年人健康使用网络的行为,因此亟待建立健全法律体系,严密法网,为治理网络诱发未成年人犯罪提供强大的法律保障。

(三)疏导结合:矫正未成年人犯罪心理。未成年人犯罪的发生通常与未成年人青春期叛逆、冲动的心理特点息息相关,极易在不良言论的蛊惑下做出突破刑法禁忌的行为。[19]因此,基于未成年人犯罪特殊的心理发生机制,有必要对未成年犯开展心理治疗。心理治疗旨在通过心理源头的疏导和指引,消弭恶性心理的产生,倡扬正性心理的生发,促进未成年人犯罪的有效防控。具体而言,可以通过未成年人的认知、情感以及意志与行为的关系等方面予以展开。首先,利用贝克疗法引导未成年犯形成正确的认知。未成年人社会经验缺乏,在面对突发事件和新生事物时欠缺正确决策的判断能力和自我约束的免疫机制,容易受到不良环境的影响和不端言行的煽动。针对未成年人此种认知特点,应积极引领未成年犯形成正确的认知,贬抑错误认知的形成,防止过激心理的产生,以此实现导善抑恶的目的。其次,利用情感疗法使未成年犯改过自新。未成年人大脑皮层处于兴奋优势状态,其心理敏感,情绪多变,多愁善感,嫉恶如仇,但缺乏甄别能力和自控能力,容易情感用事,随性而为,因此,有必要通过情感治疗,给予未成年犯及时的心理帮助和适当的温情关心。同时,循循善诱的情感治疗,可以唤醒未成年犯朴素的正义良知和善恶倾向,进而在其深刻认识自身行为对他人的危害后自觉改过。最后,利用行为主义疗法强化正性行为。从意志与行为的发生机制来说,意志是行为发动的驱力,行为是意志支配的结果。一般而言,作为一个健康的未成年人,都具有一定的意志支配能力,能够施加一定的行为控制,但是,意志有正性和恶性之分,正性的意志引导积极的行为,恶性的意志触动有害的行为。未成年人由于甄别善恶,明辨是非的能力较差,容易在不良环境和言行的引诱下做出贻害社会的行为。鉴于此,可以采取行为主义疗法对未成年犯施以正性行为的强化,恶性行为的厌弃,即通过组织未成年犯观察和学习正性行为,认识正性意志的社会弘扬和恶性意志的不良后果,并突出正性行为的奖励,通过褒奖提高未成年犯实施正性行为的自觉性。

[1]2014年中国青少年上网行为研究报告[EB/OL].(2015-06-03)[2016-03-15].中国互联网络信息中心,http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/qsnbg/201506/P020150603434893070975.pdf.

[2]8成以上未成年人犯罪与网络有关[N].四川日报,2010-6-02-011.

[3]张宗亮.网络文化与青少年犯罪[J].山东社会科学,2004 (9).

[4]葛双龙.媒介暴力对青少年暴力犯罪的影响及其控制[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2014(6).

[5]金小红,应辰."互构"型社会支持系统的缺失与城市外来青少年犯罪[J].兰州学刊,2010(8).

[6]刘应君,秦国文.从控制理论看转型期我国青少年犯罪的原因[J].青少年犯罪问题,2004(2).

[7]操学诚,路琦,牛凯,王星.2010年我国未成年犯抽样调查分析报告[J].青少年犯罪问题,2011(6).

[8]路琦,董泽史,姚东,胡发清.2013年我国未成年犯抽样调查分析报告(下)[J].青少年犯罪问题,2014(4).

[9]沈德咏.中国少年司法(2014年第2辑 总第20辑)[M].北京:人民法院出版社,2014:163.

[10]吕娜.网络与青少年犯罪心理研究[J].河北法学,2008(4).

[11]梅传强.犯罪心理学[M].北京:法律出版社,2010:133.

[12]罗大华.犯罪心理学(第二版)[M].北京:中国政法大学出版社,2007:230-232.

[13]张雪筠.社会交往偏差与城市未成年人犯罪[J].青少年犯罪研究.2008(2).

[14]荣慧珍.电脑网络--未成年人实施犯罪的新媒介[J].青少年犯罪问题,2002(2).

[15]戴相英.未成年人犯罪与矫正研究[M].杭州:浙江大学出版社,2012:85.

[16]吴宗宪.西方犯罪学史(第二版)[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010:1153-1154.

[17]姚建龙,王江淮.青少年网络犯罪控制的若干思考[J].公安学刊,2015(6).

[18]王振宏.青少年心理发展与教育[M].陕西:陕西师范大学出版总社有限公司,2012:51.

[19]徐伟.未成年人暴力犯罪的发生机制与防控策略探究——社会学习理论的视角[J].理论导刊,2016(3).

(责任编辑:刘鹏)

D917

A

1674-3040(2016)04-0062-07

2016-05-12

徐伟,西南政法大学法学院刑法学博士研究生,主要研究方向为青少年犯罪、犯罪心理学。

*本文是2015年度国家法治与法学理论研究项目

“未成年社区服刑人员评估工具设计与矫正措施创新”(项目编号:15SFB5020)的阶段性成果,也是中央财政支持地方高校建设项目“特殊群体权利保护与犯罪预防研究创新团队”的阶段性成果。