中西部地区职业技术人才供需调查

张新芝 何艳梅 刘志晶

摘 要 我国中西部地区承接东部产业转移的步伐正在加速进行,人才的流失和稀缺是制约中西部地区承接转移的重要因素。课题组通过对地区年鉴数据及实地调研分析,发现中西部地区存在职业人才供不应求和人才结构失衡等问题,探索可能存在的原因有人才红利的消失,高校教育与社会需求脱节,同时缺乏人才保障体系等;并据此提出完善中西部地区人才培养建设,深化教育改革内容,校、政、企多方合作,提升人才集聚效应,完善用人企业保障制度及提供相关政策倾斜以提高就业及完善社保等相关配套体系的对策建议。

关键词 中西部地区;职业技术人才供需;产业转移承接;结构失衡

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)15-0065-06

近年来,东部地区在土地、劳动力、原材料价格、公用事业费用等成本方面不断上涨,导致边际收益递减,区域比较优势逐渐丧失,加之中西部地区①政府的诸多吸引和扶持产业政策,沿海发达地区纷纷把企业或产业的加工环节向中西部地区迁移,中西部产业转移正进入快速发展的战略机遇阶段。《2010年地区综合发展指数报告》(国家统计局)中指出:2001-2010年,东部、东北、中部和西部地区综合发展指数年均增速分别为3.82%、3.76%、4.18%和4.47%。从四大区域比较来看,西部地区增速最快,其次是中部地区,综合发展指数年均(2000-2010年)增速排在前十名的地区分别为贵州、新疆、重庆、山西、四川、江西、西藏、安徽、宁夏和甘肃等中西部地区[1]。中西部地区在承接东部产业转移中取得了一些突破性进展:持续增长的投资规模(见图1)、不断增加的大项目、多样化的投资来源;长三角、珠三角和环渤海对中西部地区的投资逐年增加;在投资方向上,二产具有投资数额大、产值高的特征,三产亦成为近年投资热点。但发展的同时也暴露出不少问题,如在基础设施、思想观念、产业配套、政府服务、人才支持等方面仍有不足。

一、中西部地区职业人才供需现状

(一)中西部地区职业人才总量供不应求日渐明显

2004年以来,劳动力无限供给的状况有所改变,我国东部沿海地区用工荒问题开始显现,至今仍未缓解,如今“招工难”现象已然蔓延至中西部地区,中西部地区加入到用工争夺战中[2]。随着产业转移和国家“西部大开发”“中部崛起”等政策的实施,中国经济地图已悄然改变,用工荒伴随着产业转移从东部沿海地区延伸到中西部,导致用工荒也出现在原本是劳务输出的中西部地区(“招工难”现象在四川、安徽、湖南、河南、湖北等一些劳务输出大省的部分企业中也有不同层次的体现),比如河南省出现政府亿元财政补贴帮助富士康招工,以解员工短缺问题。据《人力资源社会保障部发布部分城市2010年企业春季用工需求和农村外出务工人员就业情况调查》结果显示[3],“用工荒”现象背后有以下几方面的主要原因:

1.春节后企业招工人数比往年有所增加

2015年春节后企业用工需求比2014年正常用工量净增15%,计划招新人数与往年同期相比增加约5个百分点。预计这年“有”或“有一定”困难满足用工需求的企业约占70%,比往年同期数据高出5个百分点。

2.继续外出务工的人数较往年略有下降

2015年在被调查的江西省务工人员中,确切表明节后继续外出的务工人员占62%,与上年同期相比下降约6个百分点。

3.中西部地区供需均呈上升趋势

据调查结果显示,2014年中西部地区用工需要显著上升,每家企业计划招新工人数平均为61人,比2013年同期调查高出16个百分点[4]。有计划去中西部务工的人数占被调查的务工人员的29%,比往年上升7个百分点。经调查发现,中西部地区供需缺口仍然较大。

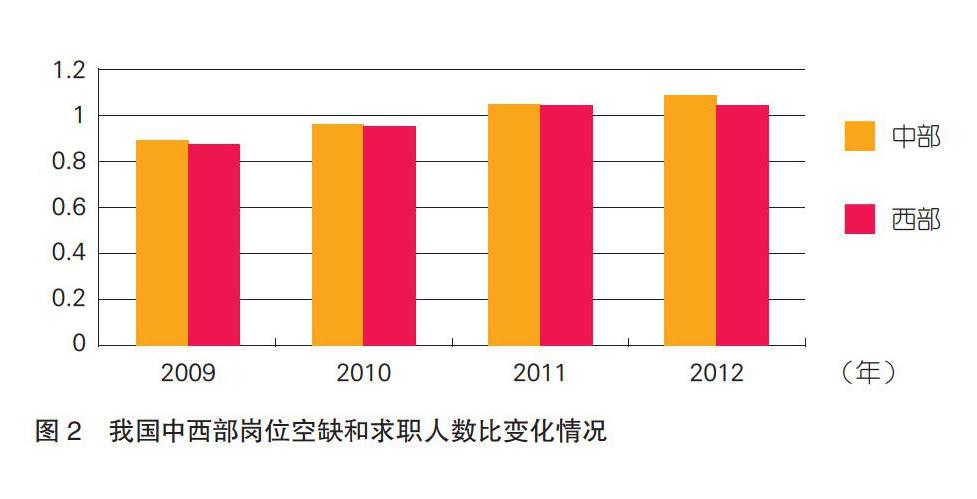

根据中国人力资源市场信息监测中心每年定期发布的全国100个城市的劳动力市场供求信息显示[5],中西部区域劳动力需求人数均呈增长态势,劳动力供给小于需求,可供职位与求职人数的比率持续上升。见图2、表1。

2009—2012年,中部地区市场岗位空缺与求职人数的比率分别0.89、0.96、1.05、1.08,西部地区岗位空缺与求职人数的比率分别为0.87、0.95、1.04、1.04。从图2中可知,中西部地区岗位空缺与求职人数的比率均稳步提升,西部地区比较稳定,表明由于中西部地区承接产业转移的推进对职业人才的需求逐步攀升,而职业人才供给由于各种原因供应不足,而且呈现扩大的倾向。从表1可见,中西部较具典型性的几个城市求人倍率②均大于1,求人倍率最高的为郑州市。

(二)中西部地区职业人才结构性失衡日渐突出

当前,职业人才结构性失衡正在成为我国劳动力市场中普遍存在的一种现象。一方面用工难,众多企业苦于招工难,遭遇用工荒,使出各种招数,到处抢工人;另一方面,就业难,特别是大学生“毕业即失业”的现象日益蔓延。人力资源市场的深层次结构性矛盾,表现出来的就是招工难和就业难现象并存[6]。

1.中西部地区劳动力资源产业间失衡

由于地理位置、历史和经济社会及国家政策等多方面因素,我国经济的高速成长以及产业结构的迅速变迁使得目前我国各地区的劳动力资源数量分布极不平衡。

表2和表3显示了2008—2010年我国中西部各产业就业人数分布情况,从事经济活动总人数,中西部并无显著差异;但中部包括6省份,而西部包括12省份,如果从这个角度比较,西部地区劳动力资源较中部地区劳动力资源差距明显。与东部地区相比,人力资源差距更加显著。实际情况显示我国人力资源在东中西部分布极不均衡。从三大产业的从业人员分布来看,西部地区从事第一产业的人数比东部地区不但绝对数更高,相对比例也超过东部地区。2008年中西部第一产业从业人数分别为8906.0万人、10278.4万人,分别占该地区从业总人数的44.7%和50.15%。2010年中西部第一产业从业人数分别为8548.0万人、10148.0万人,分别占该地区从业总人数的40.73 %和47.67% 。随着产业结构的调整,我国各区域从事第一产业的人数逐年下降,从统计数据可以看出,中部地区比西部地区第一产业从业人员减少的速度快。

在附加值较高的第二和第三产业,中西部从业人员数量绝对数和相对比例与第一产业均相距甚远。2008年,中西部从事第二、第三产业的人数分别为5031.5万人、5985.7万人和3759.8万人、6455万人,占总从业人数的25.25%、30.04%和18.34%、31.49%。2010年,中西部从事第二、第三产业的人数分别为5778万人、6657万人和4199万人、6940 万人,占总从业人数的27.53%、31.72%和19.72%、32.6%。劳动力资源在三大产业的分布情况表明:中西部低附加值的农业在经济总量中所占比重仍较大,技术含量较高的二、三产业发展有所欠缺,以致经济增长受阻,经济落后反过来限制人力资源的吸引和集聚,从而进一步加剧了人力资源在我国各地区分布的不均衡。

2.中西部地区人力资源层次不高,质量较低

当今世界,一个国家或区域的经济发展,关键因素已不再是资金和土地,而更多地依赖于人力资源,高质量和高素质人力资源对促进我国经济发展有至关重要的作用。

据中国人事科学研究院发布的《中国人才报告》显示,2010年中国专业技术人才供给总量约为4000万人,而需求总量为6000万人[7],专业技术人才供不应求的状况仍会出现在未来几年。而中西部地区劳动力资源虽然丰富,但素质相对较高的劳动者大批流向发达地区,在中西部的劳动力质量普遍不高,具有产业专业技能的劳动力总量严重不足[8]。

表4显示我国各地区专业技术人才的相关情况,西部共计842.9万人,中部770.8万人,东部1376.89万人。西部地区的各类专业技术人才只占我国人才总量的28%,而土地面积占56.25%;中部地区专业技术人才的占有量有26%,地域面积只有国土总面积的10.7%;反之,我国的东部地区在地域面积只占11%的条件下却有着全国人才市场上46%的各类专业技术人才。

二、中西部地区职业人才供需矛盾原因分析

(一)我国人口红利时代正在消失

国家统计局发布的2012年统计公报表明,2012年末,我国大陆15到59岁劳动年龄人口为9.3727亿人,下降0.6个百分点,比上年减少了345万人。这是第一次劳动年龄人口绝对数量在相当长时期过后的下降。这也意味着,我国人口红利已经出现拐点。

表5、表6显示我国2001—2010年人口结构变化,人口增长率每年递减,人口生育率总体处于下降状态,少儿人数逐年减少,老年人口数量每年递增,老年人抚养比率逐年上升,意味着人口老龄化日趋严峻。据统计数据显示,目前中国老龄人口已占世界首位,在2000年我国已基本步入了老龄化阶段。2010年的全国人口普查结果显示:目前中国有1.19亿65岁及以上老人,约占全国总人口的8.9%[9]。根据联合国2010年估计和预测的数据,2020年中国65岁及以上人口将占总人口的比重为13.6%,2030年、2040年、2050年将分别提高到18.7%、26.8%、30.8%。长期以来助推着我国经济高速增长的人口红利逐渐消退,劳动力由供过于求到供不应求,刘易斯拐点正在到来。全国劳动力供给必将面临压力,而这势必影响我国中西部地区的人力资源的供应。

(二)高校教育和社会需求的脱节

长期以来,我国高等教育以培养学术型人才为导向,“唯学历论”人才观尚未改变,“学历高消费”等现状普遍存在,对职业教育重视程度不够。一方面致使实用型高级技术人才由于不少数量的技术院校的被迫关门而严重短缺;另一方面使残留的大中专技校更加注重办学层次,平时更注重学生的理论考试而轻实践;最终导致职业技术人才数量出现大幅度的下降。尽管我国高校也一直尝试教育改革,但效果不容乐观。而高校教育和社会需求的脱节导致了企业“招工难”和高校学生“就业难”的现象。

中西部地区各层次、各类型教育在办学条件、师资力量、投入水平和校企合作条件等方面资源尤为匮乏。一是教育机会不公平,中心城市和沿海地区占有大量的优质教育资源,高招名额分配在中西部明显失衡,中西部地区学生接受优质高等教育资源的机会远远小于发达地区;二是教育过程不公平,东部和中西部高等教育办学条件存在较大差异;三是教育结果不公平,在就业人才市场上,中西部很多本、专科院校毕业生带有一定的“品牌劣势”,有些企业在挑选员工时明确规定“985”和“211”高校的毕业生,以至于职业技术院校毕业生受到歧视。

教育部网站统计显示,目前我国有39所“985”和112所“211”高校。“985”高校的分布:环渤海经济圈14所,长江三角洲7所,珠江三角洲2所。中西部地区省份一般只有2~3所,占全国1/13,人口数约1亿的中原经济区却只设有1所“211”院校,是在国家战略经济区中,唯一没有“985”院校和教育部直属院校的经济区。

(三)中西部软硬环境相对较差,缺乏人才保障措施

从硬件设施来看,中西部地区基础设施非常薄弱,很多地方自然条件恶劣,工业发展设备不健全,生活设施不完善,对企业的吸引力小,由于各地财力有限,交通运输不便,信息流通也受阻。

从软环境来看,中西部投资环境较差,缺乏完善的法律法规来约束市场交易行为,许多企业利用不公平竞争手段严重打压竞争对手,导致市场秩序严重混乱。因此,其土地、劳动要素等成本因素的比较优势逐渐消失,投资软环境不足严重制约着企业转移以及对职业技术人才的吸引。

我国中部地区土地面积102.69万平方公里,占全国总面积的10.7%。中部六省位于我国内陆区域,比起靠边靠海的东部地区来说,工业基础相对薄弱,现代化程度不高的农业是主要产业,在京九铁路以后,流通业才渐渐繁荣发展起来,贫困人口分布集中,贫困程度较深,革命老区县和国家扶贫重点县较多。我国西部地区疆域辽阔,土地面积541万平方公里,占全国国土面积的56%。人口稀少,人口约占全国人口的22.99%。自然环境恶劣,资源溃乏,交通不便,经济较为落后,全国尚未实现温饱的地区大部分集中在该地区。由于历史、地理、经济、观念等多方面的原因,中西部地区人才奇缺,一方面难以吸引劳动力资源,另一方面人力资源流失严重,人才流失与中西部承接产业转移的人才需求形成一个尖锐矛盾。加快中西部地区的人才建设开发,不仅是一项紧迫的现实任务,也是一项长期的战略任务。