中国生猪养殖模式转变与原因探讨

梁永厚,王 贵,吉日嘎拉

(内蒙古河套学院农学系,内蒙古 巴彦淖尔 01500)

中国生猪养殖模式转变与原因探讨

梁永厚,王 贵*,吉日嘎拉

(内蒙古河套学院农学系,内蒙古巴彦淖尔01500)

文章对我国1995—2014年生猪养殖基础数据进行分析与挖掘。结果表明:1995—2014年期间,猪肉年产量、生猪年出栏量和存栏量的累计增幅分别为55.45%、54.57%和5.46%,猪肉产量和存栏量相关系数为0.998,二者有极高线性正相关;2014年胴体重均数为76.36 kg,出栏率为157.81%。数据分析结果表明我国生猪养殖模式发生转变的转折点为2006年,养殖模式由散养户为主转变为规模化养殖比例增加,生猪养殖的良种化与生产技术指标可提高空间较大,三大生猪养殖区域化发展格局已经形成。建议经常分析历史数据发现生产当中的问题并加以解决或提供合理化建议。

生猪养殖;数据分析与挖掘;良种化;生产技术指标;区域化发展格局

在当前大数据和“互联网+”全新经济形态下,面对生猪养殖的产业升级和《畜禽规模养殖污染防治条例》严格实施的双重挑战,我国生猪养殖的模式发生了较大变化,由2006年以前的农村散养户占主导地位转变为当前的散养户发展为中小型养殖场、大中城市周边和粮食主产区加快建设两场三站式良种繁育基地和规模化养殖场。在这一过程中,养殖场利润有一定降低但同时抵抗风险能力明显提高,“企业+农户+市场”[4]模式成为符合我国国情的新模式并逐步完善,养殖产业进入微利时代。本文针对生猪产业发展历程中呈现的各种问题,对其多年积累的海量数据加以分析和挖掘,以期发现其内部规律和其形成原因,为生猪养殖的健康发展提供参考意见。文中所述观点仅供同行参考。

1 生猪养殖基础数据汇总与分析

1.1数据来源与整理

我国生猪养殖从20世纪90年代以来呈现出新的特点。自1995年以来,我国生猪养殖经历了数次大幅波动,给广大养殖户(场)带来了巨大损失。作者将1995—2014年生猪养殖行业的数据进行汇总,包含指标有年猪肉产量、年生猪出栏量、存栏量、年末人口数、年人均猪肉占有量和胴体重(猪肉产量除以出栏量)、年出栏率(出栏量与存栏量相比),为进一步分析,增加年猪肉产量、存栏量和年出栏量3个指标的环比和累计增幅作为新指标加以分析,数据汇总见表1。

1.2数据分析

由表1可知,1995—2014年期间,我国猪肉年产量由3 648.37万t增加到5 671.03万t,累计增幅为55.45%,生猪出栏量由47 559.1万头增加到73 510.0万头,累计增幅为54.57%,同期我国人口累计增量为13.00%,表明我国的生猪养殖业整体处于增长态势,猪肉产量和出栏量都有较大幅度增加;生猪存栏量的累计增幅为5.46%,远远小于出栏量增幅,表明生猪养殖的相关技术指标在提高,而猪肉产量增幅大于同期人口增幅说明我国城乡居民的猪肉人均占有量在逐年提高,生活水平在改善,猪肉供应充足;猪肉产量与出栏量、猪肉产量与存栏量、出栏量与存栏量之间的相关系数分别为0.999、0.858和0.857,说明猪肉产量和生猪出栏量具有极强正线性相关,产量与存栏量、出栏量与存栏量之间有一定的正相关性;同期我国生猪胴体重在75.46~77.37 kg区间波动,均值(均数76.36±0.30)略高于国际平均水平,但远低于养猪发达国家水平(87~93 kg)表明我国生猪养殖良种化的持续推进一般,处于粗放耗粮型养殖;出栏率逐年提升,至2014年为157.81%,表明我国生猪养殖的母猪年生产力、肉猪生长速度、产肉率、设备利用率和饲料转化率等技术指标在提高,意味着在存栏量不变或增幅不大的情况下可以大幅增加生猪出栏量和猪肉产量,适当缓解了我国人猪争粮矛盾。

然而,表1的数据信息量大,不能较直观反映我国生猪养殖业的发展历程,对生猪养殖过程中已经出现的和可能出现的问题缺乏预见性,对生产的指导意义不大。

1.3数据挖掘

记者了解到,2018年对于很多行业、企业都是不太友好的一年,中美贸易战直接或间接的导致经济效益下行压力增大,怨声载道的同时却也都无能为力,然而,中鼎却在这一年收获了成功,业绩增长明显,并获得了更加良好的市场认可。对此,我们也询问了原因。

为直观呈现我国1995—2014年期间生猪养殖的发展变化过程,揭示这一过程中发生的问题并探寻其原因,解释猪肉产量增幅和生猪出栏量累计增幅(分别为55.45%、54.57%)远远大于生猪存栏量累计增幅(5.46%),查看生猪养殖技术指标的变化情况,这一系列问题都需要对这些数据进行深入分析和挖掘。

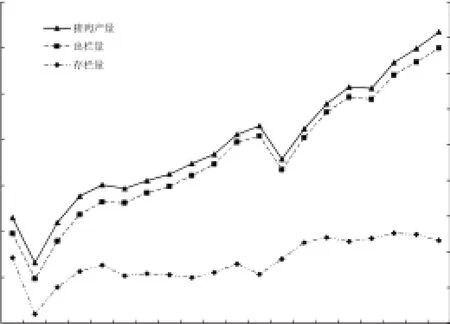

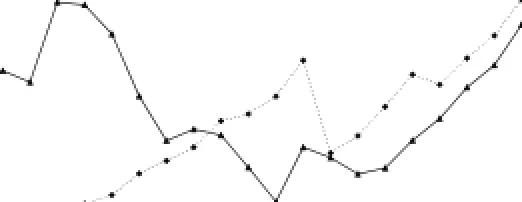

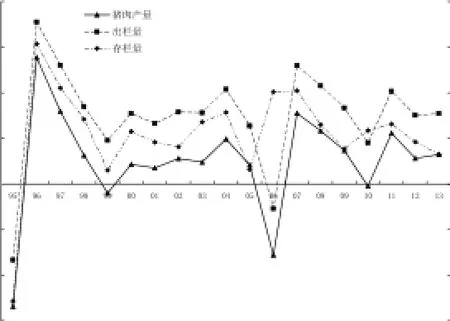

猪肉产量、出栏量和存栏量3个指标的双轴折线图(图1)直观地显示了1995—2014年期间我国生猪养殖的发展形态,而同期环比增减(图2)和胴体重与出栏率的变化(图3)则与图1互为因果,一方面验证了这一发展形态,另一方面也揭示了形成这一形态的部分原因,尤其是胴体重和出栏率的变化情况表明我国生猪养殖模式发生转变的深层次原因。

由表1和图1可知:生猪养殖从1995—2014年,整体表现为增长态势,期间经历了四次周期性波动,1996年、2000年、2006年和2011年为拐点,其中2006年波动幅度最大,带来的危害也最大,成为我国生猪养殖模式转变的分水岭。

由表1和图2可知:猪肉产量和生猪出栏量的环比上年增减趋势一致,都经历了1996—1999年、2004—2006年、2007—2010年3个期间增速逐年降低至谷底然后是调整恢复期,2006年为分界点;生猪存栏量增幅基本在5%内波动,波动幅度较小。

由表1和图3可知:1995—2014年期间我国生猪胴体重均值为76.36 kg,在75.46~77.37 kg区间波动;出栏率逐年增长,2006年有一次深幅调整。

表1 我国生猪养殖基础数据汇总

图1 我国1995—2014年生猪出栏量、存栏量和猪肉产量增减图

图2 我国1995—2014年生猪出栏量、存栏量和猪肉产量同比上年增减图

图3 我国1995—2014年生猪胴体重和出栏率同比增减情况

2 生猪养殖模式和技术指标转变的原因探析

2.1生猪养殖模式转变原因分析

表1、图1、图2和图3均表明我国生猪养殖在1995—2014年期间经历了4个波动周期,尤其是2006年成为我国生猪养殖的分水岭,2006年之前的养殖模式为农户散养占主导地位,2006年之后则规模化养殖比例不断增大,1995—2006年和2006—2014年2个阶段内,生猪养殖波动的幅度不大,带来的危害也较小。导致这样的发展态势主要有以下4个原因:

一是生产模式的转变,这是根本原因,和奶牛养殖模式转变有密切关系。改革开放以来,我国的生猪养殖在出栏量、存栏量和猪肉产量方面有较大增长,但这并不意味着生产技术指标的提高,也不能说明生产模式的先进,而是一直处于粗放散养、缺乏市场指导的低盈利生产状态,在各畜种养殖均衡发展状态下,各畜种养殖的波动幅度较小且周期较短,危害一般!自1998年开始,这一局面由于乳品需求加大和乳制品加工企业大幅扩张而被彻底打断,加上信息闭塞和生产者的盲目跟风,散养户在生猪养殖和奶牛养殖之间难以取舍。奶牛养殖经历了散养户、奶牛养殖小区、合作社和牧场几个发展阶段最终形成了“企业+农户+市场”这一先进养殖模式,散养户所占比重逐渐缩小。散养户在奶牛散养阶段(1998—2005年)保持了较高的收益,导致生猪养殖户纷纷“弃猪养牛”以追求高收益,生猪存栏量不断缩减,出栏量逐年增加,导致2006年猪肉供求失衡价格暴涨,带动肉食品、农产品以及几乎所有商品价格上涨,严重危害了国民经济的发展,社会不稳定因素增加。农业部于2008年颁布生猪优势区域布局规划(2008—2015年),结合市场调节作用,生猪养殖模式开始逐渐转变,整体养殖环境回转,基本符合表1、图1、图2和图3变化曲线。

二是市场调节与行政指导相结合促成了我国生猪养殖区域化生产布局的形成,这是次要原因。在经历了2006年的深幅回调后,大多数散养户的信心严重受挫,开始逐渐退出养猪行业,同时国家为鼓励生猪养殖出台了相应的种猪补贴、基础母猪补贴、圈舍建设补贴、农业车辆器具补贴政策以及优惠的土地使用政策[5],一些大型国有企业和民营企业开始涉足生猪养殖行业或扩大养殖规模,如中粮集团、双汇集团和雨润集团等,生产格局快速转变为由规模化养殖为主的局面,2008年农业部发布了指导性文件《全国生猪优势区域布局规划(2008—2015年)》,为生猪养殖的健康发展指明了方向。

三是生猪产业管理人才资源的职业化[6-7]和管理专业化对生猪养殖起指导作用。2006年以来高投资成本新建的规模化猪场彻底改变了以往养猪产业的格局,生猪产业不断升级,助推了优秀管理人才的成长,同时国内一些龙头公司开始尝试开展全托管、生产指标托管、单项指标托管等技术托管服务[8],推动了生猪养殖的人力资源职业化和管理专业化,同时从业人员专业素质的提高为较高生产技术指标实现奠定了一定基础。

四是规模化养殖场比较重视信息收集与分析,能够主动根据市场需求变化安排生产,这对猪场生产安排与调节起指导作用,改变了传统散养户信息闭塞盲目生产的局面,增加抵抗风险的能力。同时规模化养殖场运营的各项成本相比散养户大幅上升,加上环境污染与治理增加的成本,整个行业盈利水平大幅下调(相较于散养户),生猪产业开始进入微利时代。

3.2胴体重波动较小的意义与分析

生猪胴体重是用于评定产肉水平和胴体品质的重要指标。1995—2014年期间我国生猪胴体重在75.46~77.37 kg之间波动,低于养猪发达国家水平(87~93 kg),并呈现两头高中间低的形态。揭示了我国生猪养殖存在以下5个问题:

一是我国生猪养殖的产肉水平较低,三元四元配套系在肉猪生产中所占比重较小、优良品种没有持久选育和推广、饲料转化率低和小环境控制一般等,生猪养殖属于粗放耗粮型。

二是我国生猪养殖具有不稳定性的特征。因为良种推广范围小,养殖场(户)由于生产长期处于低利润水平导致其主观上不愿意接受新技术应用与新设备推广,限制了生产技术指标的提高。后果是我国生猪养殖整个产业没有有效整合形成先进的养殖模式,产业链利润分配不合理现象没有得到调整,生产缺乏市场指导而具有盲目性,导致生产规模起落较大。

三是生猪胴体重在2004—2009年期间低于76 kg,低于其前期和后期平均水平,也低于国际平均水平,表明养殖场(户)在生产调整恢复期,为弥补前期利润损失和追求后期利润最大而采取提前出栏的行为,表面上看没有问题,实际上造成了粮食浪费和恶化生猪养殖行业环境的后果。

四是没有将优良品种选育、“两场三站”式良种繁育基地建设与推广和肉猪优秀杂交组合有效整合为先进生产模式,造成粮食浪费、生产技术指标低和猪肉生产成本高等后果。

五是生猪胴体重低于发达国家水平,表明与养猪发达国家水平的差距较大,生猪养殖技术指标可提高空间较大,行业发展任重道远。

综合考虑以上5个方面存在的问题,我国生猪养殖亟待解决的问题是整合整个生猪养殖链,优化养殖环境,培养形成先进生产模式——“企业+农户+市场”模式,提高生产技术指标。这样才可以降低猪肉生产成本,增加猪肉产量,减少粮食消耗,逐步实现现代化。

3.3出 栏 率 从107.67%增 至157.81%,累计增幅达到46.6%的背后意义与分析

出栏率是衡量母猪年生产力、肉猪生长速度和产肉率以及设备利用率和经济效益的重要指标[9]。我国生猪出栏率的逐年提高意味着存栏量不变,可以增加出栏量和猪肉产量,从而提高设备的利用率和养殖场的经济效益,缓减人猪争粮矛盾,是衡量一个国家或地区生猪养殖水平的重要指标。我国生猪出栏率在1995—2005年和2007—2014年期间均保持增长,表明我国的生猪养殖生产技术指标在持续提高。

4 结论与建议

1)我国的生猪养殖模式自2006年以来已经发生根本转变,在一定的生产模式下波动是难免的,但波动带来的影响不大。2)我国生猪产业区域化发展格局已基本形成,主要生产技术指标自2006年开始逐渐提高,良种繁育体系的建设与推广加快,产业逐步向节粮型过渡,同时大力推广“企业+农户+市场”养殖新模式。在整个产业处于微利时代的背景下,既要重视环境污染与治理,又要向节粮高效方向发展。3)如何对历史积累的海量数据进行分析和挖掘,提前发现生产中存在的问题加以解决或提出合理化建议是切实可行的方法,可以为生猪养殖行业的健康发展提供指导意见。

[1] 农业部.农业部关于印发全国肉牛、肉羊、奶牛和生猪优势区域布局规划(2008 一2015年)的 通知[A/OL] .(2009-02-04)[2015-04-26]. http://www. moa.gov.cn/zwllm/ghjh/200902/ t20090204_1214643.html.

[2] 刘芳, 龙华平, 高然,等.我国畜禽良种繁育体系建设与发展研究[J]. 中国畜牧杂志, 2012,48(12): 3-7.

[3] 陈瑶生, 王健, 刘小红,等.中国生猪产业新趋势[J].中国畜牧杂志, 2015,51(2): 8-14.

[4] 周晶, 陈玉萍, 丁士军.“一揽子”补贴政策对中国生猪养殖规模化进程的影响——基于双重差分方法的估计[J]. 中国农村经济, 2015(4): 29-43.

[5] 曾星月.中国生猪养殖规模演进影响因素分析[D]. 杭州:浙江大学, 2014.

[6] 许彪, 施亮, 刘洋.我国生猪养殖行业规模化演变模式研究[J]. 农业经济问题, 2015(2): 21-26.

[7] 韩洪云, 舒朗山.中国生猪产业演进趋势及诱因分析[J].中国畜牧杂志,2010,46(12): 7-12.

[8] 黄若涵,王家圣.中国托管服务企业面临的挑战[J]. 猪业科学, 2014, 31 (10): 40-41.

[9] 陈树和.提高生猪出栏率的技术措施[J].当代畜牧, 2015(35): 45-46.

2016-04-26)

河套学院遗传育种与繁殖研究中心专项研究。

梁永厚(1974-),男,内蒙古人,讲师,硕士,主要从事猪生产与管理的研究

王贵,E-mail:490186938@qq.com