清前期广州的官办慈善组织

伍海苏

摘要:清代前期,广州的慈善组织主要是官办的。根据其收留、扶养对象可分为养老、慈幼、恤病以及助丧四类。通过对这四类慈善组织具体情况的梳理,可以看到,清前期广州的官办慈善组织①经历了一个逐渐完善的过程。

关键词:清代;广州;官办慈善组织

中图分类号:K249文献标识码:A文章编号:1671-864X(2016)02-0071-02

二十世纪九十年代以来,诸前辈学者对广州慈善的研究已作出了诸多努力,并获得不少成果。不过,以往研究多侧重于清末民初时期的善堂和宗教类慈善组织,而比较少关注清中叶以前的官办慈善组织。另外,过去的研究多从社会史的视角出发,少有基于历史地理视野的。本文拟从历史地理的角度来分析清代广州慈善组织时空分布的变化,进而揭示清代广州慈善组织多元化发展趋势。

清朝建立之初,即对社会慈善事业给予关注。顺治、康熙、雍正、乾隆都曾多次通过诏谕形式发布文告,要求各地普遍施行社会救济。在这种背景下,作为省府的广州也新设或重建了养济院、育婴堂、普济院、普济堂等一批慈善组织。这些慈善组织依据扶助对象可以分为养老、慈幼、恤病以及助丧四类。

一、养老类慈善组织

明清鼎革之后,清朝政府基本继承了明代的社会福祉政策②,其中就包括抚恤孤老的做法。广州的养老组织主要有三个:养济院,普济院和普济堂。

清代养济院在广州府城东门外,即今广州市东川路北段广东省人民医院附近。始设立于明朝,收养的对象主要是孤老盲疾③,入清后仍司此职。只是,清朝养济院对收养对象有严格的户籍要求,一般只收养本籍孤老。广州的养济院也遵循此规定,只接受广州府本籍的孤贫无依之人。其资金主要由官府拨款而来,额内人员与额外人员待遇相差不大。对此,《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》有记载:“今奉收恤,月给口粮。现在瞽疾孤贫男妇四百三十一名,口给银三百七十九两二钱八分。批恤一十七名,口给银一十四两九钱六分。”④此处所记“四百三十一名”应是乾嘉年间⑤广州养济院的额内人数,加上额外孤贫17名,广州养济院共收养瞽疾孤老448名。表1显示的是乾隆初年部分省份养济院所收的额定人数。对比广州与其他地区养济院所收的额内人数可发现:广州养济院所收的额定人数约为陕西全省定额、河南全省定额的1/5,约为江西省定额的1/4,约为山西省、甘肃省定额的1/3强,与广西、奉天省定额相差不多,更是超过了云南一省正额与额外人数的总和。可见,这一时期,广州养济院的规模甚大,应是远远超过同时期其他地区大部分养济院的规模。

表1乾隆初年部分省份养济院例收定额表⑥省份名额省份名额直隶7362江西1887山东5356山西1148广东4676甘肃1108福建4189广西505安徽3013奉天498陕西2191云南*412河南1990注:*云南省各属养济院名额包括正额96名,额外316名

普济院在广州府城东门外。康熙六十一年,由广州府知府郭志道倡办。其款项由广州府经理,乾隆六年改归粮道经管。创建之初,普济院拥有房屋七十一间、地藏庵一所,由庄头经管。其中,地藏庵最初由浙江商人捐资建设,用作乡人寄旅之所。建成后,其他各省客轊亦皆殡此。乾隆二十八年、三十年、四十六年、五十六年,嘉庆二年、四年、十八年,在任官员以及商人曾屡次修葺普济院并添建房屋。历次修建的房屋共一百七十四间,专门用来收养贫老妇人。⑦这与普济堂的收养对象又略有不同。普济堂主要收容的是孤老男民,而普济院则更侧重于收养孤老妇人。两者呈互补关系,使得广州养老慈善组织的关怀对象明显扩大。道光五年,普济院还添建了房舍三十八间⑧,保持良好的运行状态。

普济堂建于雍正二年,地址在广州府城大东门外的校场东面。其创立的背景是:雍正二年,皇帝颁布了一道推广普济堂和育婴堂的上谕。⑨当时的巡抚年希尧遵照皇帝旨意在广州创办了这所普济堂,收养对象主要是鳏独老病男民。不过,与养济院不同的是,普济堂所收养的孤老不局限于本籍,弥补了养济院的不足。据《光绪广州府志》卷六十五记载,创办之初,普济堂由官府“拨充钱粮贮广州府库,归广州府经理”。虽然乾隆六年后,普济堂“改归粮道经管”⑩,但是由官府出资金的事实没变,官办这一性质也没变。夫马进在《中国善会善堂史研究》一书中提出清代普济堂经历了民间筹办到官营的变化。周秋光、曾桂林在《中国慈善简史》里也有类似阐述。广州地区官办的普济堂即可为此观点的佐证。另外,并不是每个地方政府都落实了雍正二年皇帝普及育婴堂和普济堂的谕旨,普济堂的普及还仰赖于地方官员的配合。广州普济堂的创建无疑得益于巡抚年希尧的倡议。普济堂建成后,拥有神殿、官厅、东西厨房、库房一百三十二间,后座与左右住房一百一十二间。嘉庆二年和二十四年,又两次添建房屋,成为养济院、普济院之外收容孤老的又一大机构。

从养济院到普济堂、普济院,广州的养老组织在数量上由一所增到了三所;收容对象的范围愈来愈广,涵盖了本籍和非本籍户口,兼有男民和妇人;空间规模也越来越大,主要表现在房屋数量的持续增长上;资金来源多样,不仅有官府的专项拨款,同时还吸收官员的捐資、商人的捐款以及士民的筹款。总之,广州的养老组织从清初到清中叶逐渐完善起来。需要注意的是,清朝养老机构整体的发展趋势是:普济院、养济院趋向衰败,满足不了社会需求。而后普济堂崛起,弥补其空白,取代其地位。但是,广州却并未如此:普济堂的兴起之后,养济院和普济院没有为其取代。上文提到,至道光五年,普济院仍然新添了房屋,继续运营。可见,在大趋势之下,广州地区仍有自己的特殊之处。

二、慈幼类慈善组织

清代溺婴风气严重。因此,慈幼类组织也格外多。广州的育婴堂始设于康熙三十六年。当时,总督石琳、巡盐御史沈恺曾率同商人云志高,在西门外第十甫(即今广州荔湾区第十甫路)购置钟氏废园起建房屋,开始养育婴孩。不过,好景不长,康熙五十七年,旋即废弃且废弃原因不明。雍正九年,鄂盐道陈定案及清远商人叶松云重新兴修育婴堂。新修的育婴堂,有接婴、药室、门房各一间,乳房29间,民房、观音殿各一间,书房二间。与普济堂、普济院相比,房屋建筑数量要少得多。但是配置齐全,从接收、育养到给婴孩看病整套设施完备。据《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》记载,每年官府拨银约二千五百二十二两作为育婴堂的经费。经费来自省城房租,新会、清远等县的田租以及南海、番禺等地的官租,还有取自埠商的税收。育婴堂的运行并不因官府经营就顺利。乾隆四年,因房子不敷居住,乳妇婴孩多散处他所,处于西门外的育婴堂衰败。埠商沈宏甫等四人捐银一千两,在广州大东门外子来里买地另建新堂。这得到了当时署运使王何详的注意。他批准了另行建造的提议并于乾隆七年开始建造。乾隆九年,迁到了大东门外的育婴堂终于完成。建成后,拥有房屋三百余间。

从康熙朝到乾隆朝,育婴堂屡次废置又屡次重建,还经历了一次迁址。虽多有波折,但育婴堂的规模仍然持扩大趋势。善款来源也逐渐由单一的官府拨款变为同时吸收商人、士民捐助的形式。

三、恤病与助丧类慈善组织

广州官办的恤病类慈善组织主要有惠民药局、瞽目院和麻疯院。

惠民药局始发于宋,兴盛于元明。是给贫苦百姓发放药材的机构。入清之后,突然沉寂。在方志中也只有寥寥数笔,语焉不详。广州的惠民药局也是如此。《光绪广州府志》卷六十五和《羊城古钞》卷三的记载一致:“惠民药局在城西北。明成化中建。巡按李云鸿设于大石街,并设养生所。”据此只知惠民药局在广州城西北方位,其他不详。

瞽目院在广州府东门外。乾隆十二年建立,乾隆三十六年、四十一年又两次修葺。专门收容那些身患眼疾失明的病人。由官府提供口银。

麻疯院专门收养麻风病人。《羊城古钞》记载麻风院“在东门外”,由官府供口银。《光绪广州府志》亦称麻风院在东门外。然屈大均在《广东新语》中提到:“广州城北旧有发疯园。岁久颓毁。有司者倘复买田筑室,尽收生疯男女以养之,使疯人首领为主,毋使一人阑出,则其患渐除矣。”可见,广州城北亦有一官办收养麻风病人之所。清朝“粤中多疯人。仙城之市,多有生疯男女行乞道旁”。建立多处麻风院符合需求。

广州府助丧类的场所有漏泽园、义冢和敦仁馆。因义冢和敦仁馆多由私人捐资建置,所以不列入本文讨论范围。漏泽园即由官府提供的公共墓地。广州的漏泽园在府城大、小北门之外。因广州北门外多山岭,适合作为丧葬之地。此外,广州还设有专门收留寡妇的恤嫠局。

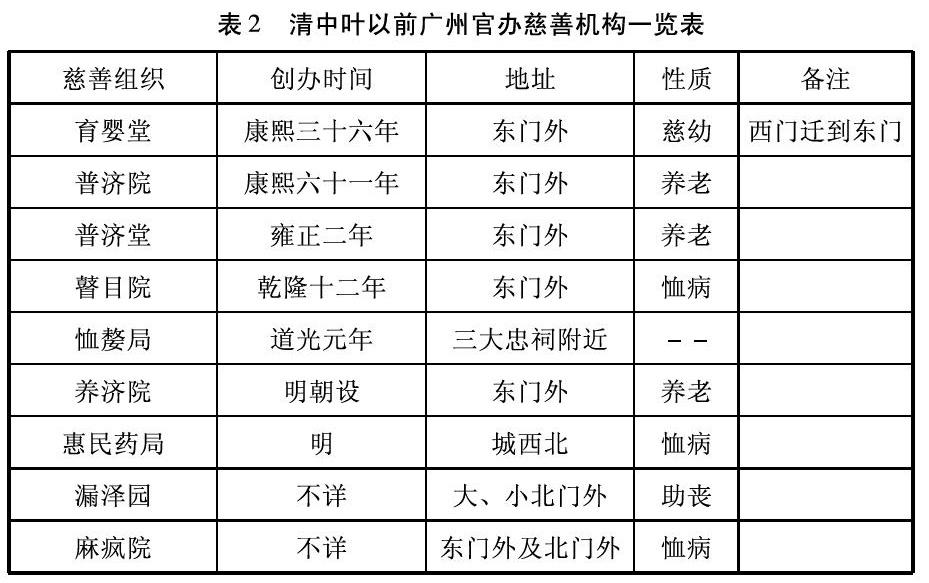

上文梳理的清前期广州官办慈善组织的具体情况可以绘制以下表格。

表2清中叶以前广州官办慈善机构一览表慈善组织创办时间地址性质备注育婴堂康熙三十六年东门外慈幼西门迁到东门普济院康熙六十一年东门外养老普济堂雍正二年东门外养老瞽目院乾隆十二年东门外恤病恤嫠局道光元年三大忠祠附近--养济院明朝设东门外养老惠民药局明城西北恤病漏泽园不详大、小北门外助丧麻疯院不详东门外及北门外恤病注:资料来源:《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》;《道光南海县志》卷四《建置略·廨署》;[清]仇巨川纂,陈宪猷校:《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》;[清]屈大均:《广东新语》卷七《人语·疯人》。

从时间上看,清初到清中叶,广州官办的慈善组织类型越来越丰富,基本涵盖了人生老病死四个阶段;所扶助的对象也越来越广泛;资金来源多元化;发展呈愈来愈完备的态势。大体上,清前期广州官办的慈善组织发展轨迹与其他地区是一致的,偶有不同。从分布地点上看,广州的大部分官办慈善组织分布在东门外,偶有西门、北门。其原因在于府城的布局。广州府城中有两个附郭县,西为南海,东为番禺。番禺南边是城门及珠江,西边是南海县,北门外为荒山,只有东门外适合这些人群生存。北门外则适合为丧葬之处。晚清之后,广州民间慈善组织兴起,九大善堂风云一时;各种宗教类慈善组织也越来越多。官办慈善组织则走向衰落。

注释:

①诸学者对于慈善组织的类型看法不一样。本文采用周秋光教授的观点,认为由官方出面兴办,以吸收民间善款为主要面向的慈善事业,应当作为官办慈善组织被纳入慈善体系研究,而决定其慈善性质的唯一依据是善款的来源。详见《关于近代中国慈善研究的几个问题》,《史学月刊》,2009年第9期,12页。

②周秋光、曾桂林:《中国慈善简史》,北京:人民出版社,2006年,150页

③《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》106页

④[清]仇巨川纂,陈宪猷校:《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》,广东人民出版社,2011年11月,236页

⑤《羊城古钞》一书成于嘉庆十一年之前,作者仇巨川生年不可考。书中所记“现在”当是乾隆至嘉庆十一年之间的事,具体年份不可察。因而,此处只能以乾嘉年间概论。

⑥周秋光、曾桂林:《中国慈善简史》,北京:人民出版社,2006年,151页

⑦《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》,第105-106页

⑧《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》,第106页

⑨《清实录》雍正二年闰四月,癸未

⑩《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》,第105页

[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,北京:商务印书馆,2005年,418-445页

周秋光、曾桂林:《中国慈善简史》,北京:人民出版社,2006年,150-152页

夫马进、周秋光、王卫平等都在其著述中有过类似观点。

《道光南海县志》卷四《建置略·廨署》,109页

[清]仇巨川纂,陈宪猷校:《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》,广东人民出版社,2011年11月,235页

《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》,105页

周秋光、曾桂林:《中国慈善简史》,北京:人民出版社,2006年,156页

[清]仇巨川纂,陈宪猷校:《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》,广东人民出版社,2011年11月,236页

《光绪广州府志》卷六十五《建置略二·廨署》,105页

[清]屈大均:《广东新语》卷七《人语·疯人》,中华书局,1985年4月,245頁

[清]屈大均:《广东新语》卷七《人语·疯人》,中华书局,1985年4月,244页

[清]仇巨川纂,陈宪猷校:《羊城古钞》卷三《恤政·养济院》,广东人民出版社,2011年11月,237页