可能世界臆说

庄振华

“可能世界”在西方思想界算不上一个新话题,至少莱布尼茨就讨论过,后来的维特根斯坦也曾提起这个话头。顾名思义,可能世界指一切可能的世界,但它往往是与现实世界相对而言的,所以更多时候是指想象中的虚拟世界,看起来好像与我们关系不大。然而在这个人工智能趋于普遍化的时代,现实世界似乎已无法独善其身。曾几何时,这个大爆炸式增殖着的现实世界也要借助可能世界来为自身下定义了,现实世界的背后似乎总是站着可能世界的幽灵。《二○○一太空漫游》中古怪闪亮的黑石、《黑客帝国》里看似美好却压抑异常的机器帝国、《星际穿越》中漫天黄沙外作为希望之地的五维空间,这些画面都以艺术的口吻急切地提醒我们:可能世界包围着我们,或许比现实世界还“现实”,相形之下,所谓现实世界倒更可能是暗黑大洋中一个逼仄的小岛。

莱布尼茨、维特根斯坦的可能世界之说的指向很明确,那就是现世的结构。在一般知识界人士看来,那说法似乎并不值得关注。对于前者,启蒙人士们早就拿里斯本地震讥讽过;对于后者,惯于科学实证思维的一帮分析哲学家似乎也不愿照着他的本意阐发开去,而要将问题引向其他方向,即就可能世界而论可能世界。概言之,他们认为这两位的说法要么太过“乐观主义”了,要么太常识化了,不值得深究下去,更合乎现代人口味的问题是:可能世界对于现实世界有多大的威胁?我们且先顺着批评者们的思路,看看历史上西方人是如何就可能世界而论可能世界的,然后回到这里的问题上来。

一

西方人对类似现象的思考在古希腊就有了,只不过那时还没有产生“可能世界”这一概念。对于可能世界,希腊人想到的首先是无限。由于文献不足征,我们很难从阿那克西曼德或毕达哥拉斯关于“无定”“无限”的零星论述中整理出什么系统的观点,甚至很难说他们以这类概念指的便是现实世界之外的什么严整的“世界”,而只能说它们与我们今人所想的可能世界或许有家族相似性。古代西方人并不像我们现代人那样,因为欣赏人的能力的无限扩大,便习惯于赞美无限,在他们看来,无限并不是什么好事,反而是不定型、无方向和混乱的代名词;与此对应,有限则提供了方向,是指存在有了一定的轨范,它首先不是指现代人以为的局限和受压制一类意思。

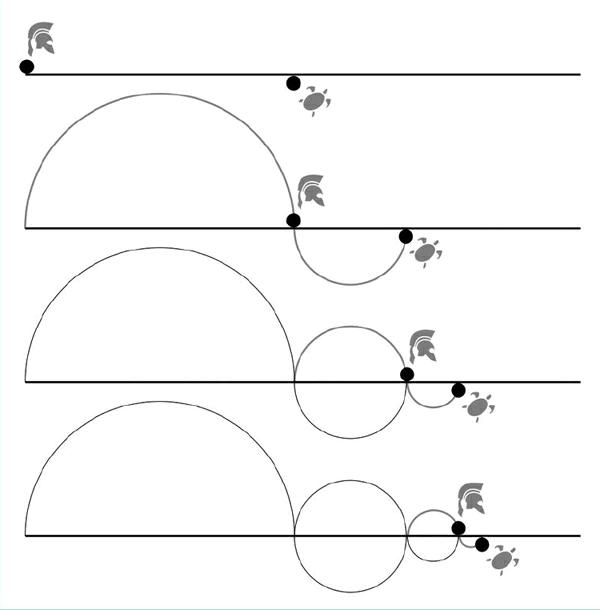

从现有文献来看,首先系统涉及现实世界与可能世界关系问题的当推爱利亚学派的芝诺。我们只需看看他提出的几组悖论就不难明白,希腊人关注宇宙秩序,并非出于启蒙时代常见的那种以知识掌控世界的兴趣,而是同时着眼于现实世界与可能世界,并以现实世界的最好实现(善)为旨归的,其用心不可谓不良苦。

芝诺的五个悖论讨论的分别是如下五个问题:事物可否在现实世界中达到无限分割?鉴于任何运动要实现,都必须先经过预定距离的一半,而跨越这一半又必须以跨越四分之一为前提,如此以至于无穷,那么事物的运动能否启动?即便运动能启动,鉴于它在每一瞬间都必定处于某个确定而静止的点上,那么它还能保持为运动吗?即便运动保持为运动,如果目的物也在运动,那么既然目的物无数次变换位置,这场追击运动是否也会落空呢?最后,如果运动的参照系本身也在运动,我们会不会因为对这个运动的定义发生分歧而使得该运动本身也消解呢?不难看出,前四个问题的实质都是一个连续者(一个实物、一段距离或一段时间)是否可以现实地无限切分的问题。第五个问题其实也与此类似,因为稍加反思就可以发现,一个参照系的确定是设想任何运动的基本前提,但悖论想利用两个本身就在发生相对运动的参照系来破坏运动本身的确定性,其实质就是向常识提出了一个严峻的问题:参照系是否必须与运动本身构成一个不可分的整体?所有的五个悖论合而言之就是一个总问题:整体是否可能存在?这就是说,究竟一切存在的第一步是整体,还是整体一开始就是由比它更细小的部分拼合而成的?我们生活中的一切计数乃至分割,其实都是以分割后的小段各自构成一个整体为前提的,至少就那一次计量行为而言是如此,否则计数与分割就都是不可能的。常识没有意识到这一点,反而惯于以切蛋糕的思维将事物的第一步不是看作整体,而是看作小碎末的拼合物,殊不知如果整体不是一切行动与现象的第一步,其实连那样的“小碎末”都无法存在,因为它们也必须各自是一个整体。

这个难题看起来像是芝诺一时兴起制造的恶作剧,但它们就像肉中刺一样深深扎在常识的神经上,迫使常识回到自己的前提上。芝诺的策略是暴露出无限切分思维推行到底之后会导致何等荒谬,反过来迫使人们接受整体为事物存在的第一步。黑格尔对此洞若观火,以寥寥数语将问题的关键点明了,“连续性被分裂成它的对方,不确定的多—这就是说,不承认有连续性,也就没有运动。人们错误地主张,以为达到一个没有连续性的东西时运动是可能的;殊不知运动就是联系”(《哲学史讲演录》第一卷,贺麟等译,商务印书馆1959)。换句话说,存在就是连续性,存在的第一步总是整体,而芝诺批评的那种切分的做法恰恰是想在一开始就打消整体,那样做的结果只能是消弭存在本身。而如果存在都消弭了,就根本无法谈论基于此的进一步后果了,因此每一个悖论的正反两方面结论都同样是无意义的。

但这不是单纯的思想实验,而是涉及我们的整个生活的一个全局性问题。芝诺通过几个小例子掀开可能世界的门帘,让我们“看”到现实世界外面无尽的黑暗。稍加深思便可发现,其实我们生活世界中的一切都涉及连续与断裂、整体与分割的问题。到了当代,科技日益向世界的边缘推进,芝诺展示的问题便更加全面而急迫地向我们涌来。我们不妨给出一个当代版的可能世界猜想。我们知道,电影胶片在一定时间内的移动帧数超过某个数目,就会给人制造动态画面的幻觉,我们不妨作一逆向推理:有没有可能我们现实世界中的连续性实际上是一种假象,就是笛卡儿所说过的那种由高智能生物制造的幻觉,而高智能生物所在的更真实的世界反倒不为我们所知,它们却反过来掌控着制造该幻觉的技巧呢?比如说,我们平时走一段路,由甲地到乙地,我们当然以为这是一个连续的过程。但我们完全可以设想,在我们行走的中途,某个高智能的生物以一种我们侦测不出来的方式将我们窃走,对我们进行一种未知的操作,然后又在我们侦查不到的情况下,将我们还回现实世界中来。而走路的我们还像以前一样,自以为在进行一个连贯的动作,从身体运动到思想活动都是如此。如果有一天我们知道了整个事情的原委,我们当然会认为原先被我们当作“现实”的这个世界是假象,而高智能生物的世界才是真相。

倘若我们的科技更发达一些,能进入先前那个高智能生物的世界,发现它们如何可以轻而易举地在我们毫无觉察的情况下侵入我们的世界,但问题还没完。既然我们可以设想比我们现有的世界更高端的一个世界,难道我们不可以进一步想象比它们的世界更高端的世界吗?也就是说,理论上而言完全可能存在着比它们本事更大的高智能生物。于是我们发现,我们刚才认之为真的那个二阶世界其实还是一个假象,更高级生物的世界才是真相。其实这个思想试验是可以无限次进行下去的。现在摆在我们面前的局面是,我们的世界可能只是整体大宇宙的一个层面,在这个层面背后还有一层一层更高端的世界,这图景就像一颗洋葱一样,我们所见所知的世界只不过是洋葱的一层皮而已,甚至可能是洋葱最表面的那一层,更深层面的高智能生物看待我们,可能就像我们看待一群蚂蚁一样。

其实到目前为止的讨论都还只算是一些预备步骤,接下来要碰到的才是最关键的问题:面对这样的宇宙图景,我们能做什么?一般人以为我们只有两条路,一条是继续目前的生活,那等于面对危险毫不作为;另一条则是发展我们的高科技,穷尽我们的一生,向更“高”的可能世界进发,与那些高智能生物一争高下。面对类似的难题,古人的选择可能会让我们眼前一亮。在他们看来,无穷分划的做法表面看来是可控而又合理,实际上这种做法一开始就会封闭事物往更高秩序提升的路,以一面无形的天花板强行将事物置于人的理解能力之内。但更要命的是,提升的路被封闭之后,事物恰恰不会顺从理性的规划,因为无穷分划导致的是整体性(“存在”)这个第一条件被釜底抽薪,导致的是事物的不定型与无规定,即古人心目中那种可怕的“无限”。反之,恪守整体性的做法所保育的乃是事物所当遵从的那个方向,是事物形式明确而又鲜活健动的生命力,而芝诺遵从其师的路数拒斥多与动,恰恰是为了避免事物漫漶无定,是要将事物凝敛到能成全它的那个方向上去,保全事物良性的开放性。这让我们联想到赫拉克利特,他区分“往上的方向”与“往下的方向”,是否也有这方面的用心?

二

另一个极富时代特色却又极具普遍性的例子是歌德的《浮士德》。和其他经典之作一样,《浮士德》总是让人感觉常读常新,有着谜一般的面容。在那个启蒙正以昂扬刚健之势推进的时代,寻常人从《浮士德》中看到的大抵不外是一个开拓进取的现代知识人的形象;而主张对启蒙采取反思批判的人士也能从中听出与一些启蒙不和谐的声调来。其实在可能世界的问题上,《浮士德》也能给我们很好的教诲。

在那个于夜空中看不到黑暗而只见群星闪耀的时代,人们似乎总有着为宇宙立法的雄心和勇力,他们比起中世纪安居于天神羽翼之下的信徒来似乎更不惧怕可能世界,相反,如今可能世界倒仿佛成了俯伏于理性之鞭的威力之下等着人们开发的处女地,它目前虽尚属“未知”,但至少是“可知”的。因此,我们很少能从那个时代的作品中听出可能世界对现实世界的威胁之意来;而理性的种种规划,在启蒙人士看来也并非在一个规定好了疆界的地盘上的计议,而是向着无尽的未知领域的拓展,包括可能世界。简言之,那时现实世界与可能世界是“一盘棋”。

历来的《浮士德》研究聚讼纷纭的一个问题是:歌德笔下的浮士德博士究竟是一个什么形象?在我们提倡新文化与救亡的时代,他是一个抛弃老朽的过去、填海造田的启蒙斗士;时过境迁,当西方人开始反思启蒙的时候,他厌弃知识、颂扬生命的一面又成为人们瞩目的对象;当古典学行情见涨的时候,他向往希腊世界、与海伦结合的情节不免又让人觉得他是一个真心好古的高士;在科技与文明之间发出不和谐之音的当代,靡非斯特教授他的种种超常规的机巧又引发人们关注他是不是一个科技狂人。不可否认,在歌德落笔之前,浮士德博士的形象已在欧洲广为流传,早就具有多样的性格,但歌德一定将这多样的性格束之以统一的方向了。那么这种统一性何在?

同样有意思的是靡非斯特。在歌德眼中,魔鬼从来都不是与善截然对峙的独立之恶,而是为了成全善所需的一种必要的恶,善恶都是人的现实,也都是人的一种可能的走向,换句话说,魔就是人的一部分。比如在“天堂序幕”中,上帝有云:“我……造出恶魔,/以激发人们的努力为能。”(译文采自郭沫若1954年译本,下同)后来歌德又借司芬克斯之口这样评价靡非斯特:“你对于善人恶人都是必需,/对于善人是甲胄,节欲精进,/对于恶人是伴侣,任意胡行,/而两者都使宙斯大神高兴。”文艺作品中为了突出典型性格固然需要以典型人物表现之,如果我们把全部的恶都加到靡非斯特头上,将浮士德仅仅看作一个被恶魔引入歧途的善人,我们恐怕会错失歌德的真正意图,因为无论从浮士德与靡非斯特的相互依赖,还是从他们在关键时刻想法的不谋而合,分明都可以看出靡非斯特就是浮士德自己的另一面,是滑向地狱之门的那条任性惬意之路—当然,上帝的怀抱也向他张开着,只要他有心回头。

回到浮士德形象的问题上。歌德借这个人物描写的是现代人的整体命运,而不是启蒙、古典或科技这些单个的问题。现代生活的一大特征就是它以总体性与垄断性为理想,无论人们的生活从哪个观点和角度出发,它总是倾向于将与其有关的古今一切资源都拿来为自身辩护,以压倒其他观点。在浮士德的头顶上早就没有了自在有效的崇高秩序,既然他敢将《约翰福音》的首句改写为“太初有为”,他便不惮于以到处推行自己的权力意志为第一要务。我们不必为他太过复杂的身份面向感到迷惑,其实那些面向不过是他征服不同的生活领域时采取的必要手段罢了。那么《浮士德》与可能世界何干?它谈的不都是现实世界吗?这里的关键是那个时代对现实世界与可能世界之关系的定位。那个时代的主流趋势是将可能世界与现实世界当作由貌似“中性”的理性一并予以征服的对象,或者更准确地说,在那个时代大部分知识人的眼中二者并没有什么本质区别,更没有可能世界是否对现实世界造成威胁的问题,而只有已知世界与可知而暂时未知的世界之别,二者在本质上都是知识的驯服对象。但歌德看出了其中的危险。浮士德一意追求一种看似美好又现实,实际上永远不能实现的世界规划,为了这个规划,他不惜牺牲身外的一切,包括自己的家人。表面看来好像是浮士德在掌控自己的规划,实际上他自己也不知道规划该往哪里走,不知道规划为什么是这个样子的,倒更像是反过来受到了规划的奴役。但他对这一事实并无深切反思,这事实对于他总是一种直接的感受,那就是不满。犹如《伊利亚特》中的英雄之怒一样,这种不满是贯穿整部书的一条主线。浮士德所求者不是永恒,也不是世间的一切带来的享受,而是他的作为本身:“我要的是权势和掌管!/事业是一切,名声是虚幻。”信心满满的靡非斯特也说过:“没有快乐能使他满足。”即便浮士德最后的那一声被认为是“满足”的赞叹(“你真美呀,请停留一下!”),也只是对自己的作为(为人民开辟疆土与幸福)的赞叹,不是对世界的赞叹。浮士德是不会止步的。但无论浮士德围海造田的功绩有多雄伟,事竟之后看似顺手为之的那次灭门之举,却并非小小瑕疵,反而足以暴露出整个伟业的恣意盲目的性质。

一个很自然的想法是,既然浮士德本人也是受到某种盲目力量支配的,那么我们找出他背后的那个支配者,反过来支配它不就可以了吗?这样的思路非歌德所想,因为这样做恰恰深陷权力意志的圈套了。歌德明白,只要浮士德的行事方式不变,只要现代生活方式自身不变,最后就只能寄望于上帝的突然干涉—这才有了结尾的那个很勉强的“大团圆”,才有了靡非斯特的“失算”。实际上靡非斯特很成功,他从一开始就绑架了浮士德,真正痛苦的是浮士德,即便上帝伸出的援手也没有真正解决浮士德的苦恼,或许这才是歌德将这部诗作称为 “悲剧”的真正原因?

问题的症结究竟何在?摆在浮士德面前的路似乎也只有两条:要么充当芸芸众生,安于各种类型的日常生活;要么像浮士德一样永远不满足地盲目前行。其实这两条路是一条路:它们不过是“世界万物等着理性去征服”这同一思路下不同的表现形式罢了。在现代社会,无论精灵鬼怪的世界,还是古典高贵的世界,都失去了往日的光辉,原因无非是它们失去了使之充满活力的那种意义,反而成了为现代装点门面的饰物。歌德感觉到生命中遇到的一切本应有一条隐秘的上行之路,现代理性越发达,越是急于寻找它,它就越是消隐,这种悖谬的处境才是现代最大的悲剧。或许这就是歌德颇为反讽地借靡非斯特之口说出那句名言的原因吧:“灰色是一切的理论,/只有人生的金树常青。”

三

一种文化与生活方式往往有自身展开的逻辑,现代生活的面貌如今已渐次展现,人对技术和机器的掌控往往反过来证明人受到了某种更大机制的掌控,可能世界也由近代早期辅助实现人类理想的蓝天绿地一变而为不远的将来比现实世界更现实更有力的根本性威胁,近年的两部科幻片便刻画了这一前景。

无论从艺术、思想还是商业的角度看,《黑客帝国》都堪称同类电影中的经典。孙斌先生在影片完整发行的次年发表的“完美的时代”一文中已精湛地分析过该片中机器如何通过垄断并创造人的思维这一核心要素,企图达到对人完美的控制,造就一种彻底的同一性,最后反而走上了一条完全崩溃的道路(《读书》2004年10期)。的确,如果我们沿着浮士德的轨迹一直走下去,我们最有可能实现的恐怕就是现实与虚拟的这种相互渗透,就是这种看似开放而自由,实则封闭而受控的吊诡结局—这实际上就是前文中的思想实验的成真。

二进制机器控制我们的世界,这并不是艺术家编造出来的神话,而是我们切切实实面临的一种危险。现代西方哲学的主脉之一分析哲学便发端于弗雷格、罗素等人的一个基本共识:意义产生于并取决于语言的整体结构。与此同时,分析哲学还与现象学共享了另一个基本共识:不向我们显现的或不进入公共语言世界的存在是无意义的,存在就是意义。这两种共识合而言之便是:语言与我们的意义空间、生活世界是相互塑造的。只是与自然语言或一般人工语言那里语言和意义在同一层面上相互配合的情形不同,二进制数码语言并不仅仅是被发明来对等地解释或翻译某种既有的语言的,它是对一切现有语言的“抄底”,目的在于控制和改变既有的语言体系—这就意味着控制和改变既有的存在。影片中,数码语言将食物简化为向我们的思维输入的味觉、触觉和嗅觉信息,只要产生这样的信息,我们就饱足了。但实际吃的并不是“印象”给我们暗示的那种美味佳肴,而是一堆令人恶心的糊糊—其实外间世界的一切都可以仿此制造。这里值得深思的一个问题是,如果不局限在好莱坞大片所必需的善恶两军对垒的笔法来看,上述情形恐怕并非邪恶力量对我们的单方面强迫,而是我们当今世界自觉自愿接受的一种生活方向。数码语言看似为我们的生活增添了无数的可能性,实际上事情的发展自有其不可为人所控制的方向,它就像浮士德的道路一样,会走向人的奴役。

就像《浮士德》中人与魔之间的关系一样,《黑客帝国》将人自身内部的问题外化为人与母体程序之间的关系问题,并以救世主献身的图景将问题的解决简单化了。倘若问题真的只是两军对垒,那么出路显然只有两条:要么戮力同心发展科技,争取超过建筑师,要么坚守锡安堡垒坐以待毙。但影片显然还看到了第三条路。片中透过神谕师之口说,人的“自主选择”(choice)非方程所造,也非方程所能局限。我们知道,在西方古代传统或康德这样的现代大哲看来,真正和人的尊严相配的自由不是三百六十度全方位的(那是任性),而是对作为根本秩序的某个确定的崇高方向(善)的一意追求。这里同样如此,自主选择指的是对建筑师无法理解(神谕师说他只懂得方程配平)的一种方向的追求,那方向非知识与技术所能控制,是一切存在的根本和前提。

但影片毕竟过于屈从商业需求,以至于让双方的打斗掩盖了对许多重要问题的探讨:机器控制的原因何在?我们的文化是否早在建筑师行动之前就已经主动陷入技术控制的圈套了?相形之下,《星际穿越》更能直面问题,因为它没有将人本身的难题外化为人与机器抗争的景象,所讲的全是人类自己的故事。如果说还有一点将问题外化的嫌疑的话,那就是影片最终将人类存续的希望寄托在了未来五维空间之人对现今人类的援手之上。

地球环境严重沙化,生存成了最紧迫的问题,连宇航员这般高科技的人才都只能转行务农,这就是影片给我们呈现的当前世界的前景。地球不适宜居住,需要派先遣队探查其他星球的宜居度,以便换一个环境去延续我们目前的这种工业化生活方式,这本是历来科幻片的老套路。《星际穿越》的不同凡响之处有三:一是空间维度增加;二是视角仅在人本身,而不在任何外部威胁;三是以亲情贯穿全片。它借助虫洞、黑洞、引力等因素的出场,改变了《黑客帝国》里两个世界层面之间的单调对立,使得可能世界恢复了它本就具备的立体结构。这部影片利用了前沿的物理学成果,虽然看似只提到了未来的五维空间这样一个可能世界,却也给观众的想象力大开绿灯,因为五维之后还可能有其他更高维度及其对应的可能世界。与此相配合,影片的视角脱离了可能世界中未知事物的威胁这样一个老话题(相反《黑客帝国》则背负了这个话题的沉重包袱),全片只讨论人的命运本身,即便它呈现黑暗的宇宙空间,那也是柔和的,甚至壮美的,据说这一点颇受益于《二○○一太空漫游》。最后,《星际穿越》能在人类亲情这根柔韧的弦上弹奏人类在宇宙中的命运这个沉重的乐章,的确是神来之笔,虽然影片层层穿透到这个核心问题时已令人有强弩之末的感觉,它驾驭起这个问题来不再像对付一些浅层问题那样游刃有余,但影片至此已足以将西方科幻艺术及其对可能世界的探讨推至空前的高度了。

影片虽然希望像库布里克那样将焦点放在当今文化本身,但还没有充分呈现它内部的张力。虽说在影片的叙事中,人类命悬一线,关键就看如何从未来人类那里得到支援,但这还不是影片最大的焦点,影片将重点放在了父女的相见上。但遗憾的是,父女亲情的渲染更多是为了获得一个不同以往的新视角而已,它对于可能世界的探讨是不相干的。这一点从几位宇航员争论该优先去哪个星球,教授女儿说起“爱”如何如何值得信赖时越来越不自信的画面可以明显地看出来;另外一个根据是,片中所呈现的人不同于机器人之处仅仅在于那两种看起来会干扰理性判断的感情—父女之爱和情侣之爱,但片中其实无力将人的这种独特之处凸显出来,作为应对可能世界问题的一条出路。

影片最后给我们呈现的五维生活世界,是太空中万花筒式的Station,我们不禁要问:那真的配当人类尊严的归宿和乐园吗?Station里面更发达的科技和它外面无尽的黑暗不更显出人的孤独与无奈吗?在这个问题上,影片虽算不上有多深刻,倒也可圈可点,因为它至少没有企图鼓动我们为之大唱赞歌。

四

问题的症结在现实世界,在这世界里的人,而不在可能世界。因为什么样的可能世界能为我们所见,这仍然取决于我们是什么样的人。当然这不是说我们可以依自己的喜好随意改变自己,以便见到自己想见的可能世界;恰恰相反,走出这种技术控制的思维才是真正面对问题的第一步。对于现代人而言,难以理解的不是控制与封闭的技术之路,而是赫拉克利特和巴门尼德及其弟子所求索的那条隐晦的向上之路。现代人久已不能理解下面这个问题的重要性了:我们的世界这般存在有什么道理?所以当少数几个沉思这个问题的人有所言说时,才会应者寥寥。莱布尼茨提出的“为什么有某物存在,而非虚无”,以及维特根斯坦所说的“神秘的不是世界是怎样的,而是它是这样的”(《逻辑哲学论》,郭英译,商务印书馆1985),正是在提醒我们:不要总想着到事物底下去寻找一个脚手架并试图支配这个脚手架,而是要好好珍视事物如此世这般的存在,因为这种存在本身就是一种道理,一种不仅无法“掌控”,反而常使躁动狂傲的技术狂人们汗颜的道理(当然这不是要为现状辩护的意思,这里说的是另一个层次的问题)。只有当某一天我们重新懂得“存在的理由不假外求”,才能学会真正开放我们自己,也开放事物。