许村空间形态解析与保护

丁 杰, 马姗姗

(1.安徽财经大学文学与艺术传媒学院,安徽蚌埠233030;2.蚌埠学院文学与教育系,安徽蚌埠233030)

许村空间形态解析与保护

丁杰1,马姗姗2

(1.安徽财经大学文学与艺术传媒学院,安徽蚌埠233030;2.蚌埠学院文学与教育系,安徽蚌埠233030)

通过对黄山市歙县许村的实地考察与测绘,分别从聚落外围空间、聚落内部空间、民居室内空间三个方面来解析许村传统聚落的空间形态。同时还从历史文化遗产保护的角度提出许村作为半历史形态村落具有典型性,它代表了这一类型的传统聚落在发展过程中所遇到的突出矛盾,并针对性地提出保护对策以及落实保护行为的保障机制。

许村;聚落;空间形态;保护

许村位于安徽省南部歙县西北,是古歙县对外联系往来的必经之地,该村以单姓为名,代表了徽州地区普遍以血缘宗族为社会基层单元组织方式的特征。许氏为歙北大族,民间有“南吴北许”之称[1]119。许氏人口变迁与许村空间形态的演变密切相关,由于地狭人稠,至明清时许氏一族开始外迁,其中既有择近而居者,也有外出经商者,这种情况得益于许村区位环境的便利,这也间接促成了它开放型的空间形态特征。作为古时冲要,许村在千余年的发展历程中不断受到外界影响,迫使其内部环境做出调整。进入当代后,由于村落区位理想、交通便利、环境开放等因素,在经济发展的刺激下,许村正逐渐从一个历史村落沦为半历史形态村落,其传统特征与文化特质亦面临逐步消散的局面,因此有必要对其采取相应的保护措施。

一、许村概况

许村古名昉溪、任公村,南唐吏部尚书许儒自河南许州迁此后就改村名为许村[1]74。村落至今已有1500多年历史,由公元6世纪的南梁到公元11世纪的南宋这五百多年间先后经历了四次更名。南梁之前村落名曰富资里,其名由东出箬岭的富资水系而来;自南梁新安太守任昉隐居此地后,便更名为昉源;至唐大中年间(847-859),歙州刺史卢潘为避名讳又将昉源之名改为昉溪、任公村;在唐末许氏迁入后,人丁日盛,于南唐礼部尚书许儒始更名许村。其后村落的隶属关系虽历有变更,但许村之名却沿用至今,可见村名由来已有千年。

许村现今归于安徽省黄山市歙县许村镇管辖,位于歙县西北部,地处黄山箬岭关南麓,富资水上游,城许公路的终点。村落海拔165米,距歙县18公里,距黄山25公里,总面积约137平方公里。全区共辖许村、上丰、岩源、塔山4个乡(镇),36个行政村,104个自然村,5804户,均属汉族。区内有歙(城)许(村) 公路及其支线跳(石) 前(村)公路、跳(石)上(丰)公路。本区西北部为山区,以林茶生产为主;南部半山区,以粮食生产为主。全区现有宜林山场63 059亩,茶园16 596亩,果园6 225亩,水田13 509亩,旱地1 066亩。土特产“徽州雪梨”颇负盛名[1]72。

二、许村空间形态解析

(一)周边环境

皖南多山,许村周围海拔在1 000米以上的山脉就有三座,分别是黄山、天目山和白际山,还有其他海拔较低的丘陵更是数不胜数。村落在选址时充分考虑了自然因素,整体布局坐北向南,三面环山一面临谷,正前方是开阔的洼地,远处还有巍巍青山作为屏障。源于黄山黑母尖富资水系的升溪与昉溪分别从西北与正北流经村落并在村中交汇,从上方俯瞰,整个村落依水而建,沿水势蜿蜒曲折,形成了双溪交汇,倒水葫芦之势,体现了中国传统风水思想中聚落选址的理想布局模式。

许村位于山谷之中,呈南北向带状布局,且有多个出入口,分别位于村落的正南、正西与正北。北入口通箬岭官道,是古时通往安庆、太平、南京等地的陆路通道,现今已转作旅游景点;村落西侧为升溪,因此入口由一双孔廊桥连接,由元代许友山所建,名曰高阳,如今是通往许村镇集市的主要通道;南侧为古时许村主入口,入口处建有广场与两座石牌坊,分别是薇省坊与三朝典翰坊。从主入口往南便是开阔的溪谷,溪谷两侧的平坦地势可用作农业耕种。

(二)交通系统

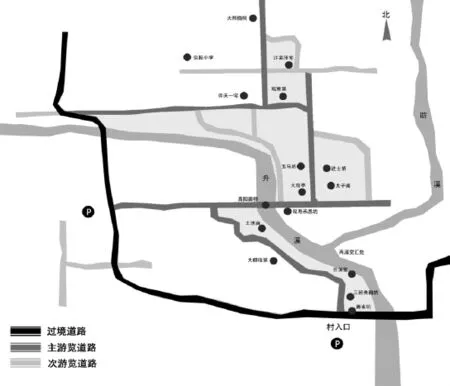

图1 许村道路交通分析图

许村街巷系统(如图1)体现出一种半人工半自然形态的规划痕迹,这是由于在选址时先从设计道路开始,然后再根据道路系统的布局来建造房屋,在实际的建造过程中还会根据自然环境作出变动。许村处在狭长的山谷之中,又逢两溪交汇,这种特殊的地理环境迫使人们在建造村落时不能完全按照人为意愿来进行,必须要向自然妥协。所以村中主街虽曲折多变,但总体来说还是呈南北方向,尽量与溪流的走向保持一致,而支巷则呈东西方向穿插在村中,起到了完善道路系统的作用。因此村中道路指向性与识别性较强,再辅以道路两边的建筑,行走在这种狭长型空间中比较容易辨认方向,不会使人产生迷惑感。许村街巷表面所铺设的石板规格尺寸参差不齐,且年代久远损耗严重。此外许村街道没有采用架空设计,街巷下方并无排水设施。每逢雨季,雨水全部沿着昉溪顺流而下,溪流便成为了村落天然的排水工具。

在水系规划方面,许村采取了直接的取水方式,即让溪流从村中穿过。通过这种方法村民可以零距离接触到自然水源,因此给村中生活带来了极大的方便。由于山涧溪流水速过急,每逢大雨情况更甚,所以村民在溪中设置水坝用以调节水位,使得村中水流不至太过湍急,而且在枯水季节还可以起到蓄水的作用。如此一来,不仅解决了水患问题,还为村中提供了稳定可靠使用水源,可谓一举两得。

(三)景观节点

如果把古村落空间元素进行分解,就会发现除了线状的道路空间与团状的建筑空间外,还存在着第三种点状空间,这便是起到交集作用的景观节点。许村的景观节点主要体现在桥、亭、广场、码头等交通汇集之处,是人们出行往来的集中焦点。

许村西侧入口建有一座廊桥,全长21米,宽5.3米,为元代所建,清康熙五十八年(1719) 重立,双孔,桥墩石质,上建砖木结构长廊。廊内七开间,两则设坐凳。中间南则设置佛座,面对圆窗,窗左侧有一焚纸炉,炉砌在墙外分水墩上。中部三间上有天花,彩绘云龙飞凤,其余四间彻上明造。廊桥外观为三大间,中间略高,使脊线、山墙参差错落[1]614-615。该廊桥是村落西入口的必经通道,每日行人络绎不绝,是整个村落的重要景观节点。

除廊桥外,村内还建有八角亭一座,名曰大观亭。该亭建在村落西侧入口广场处,紧邻升溪。其功能有二,一是起到镇守关口的作用,二来则为许村文人提供了聚会场所。整个亭阁为砖木结构,呈八角形,共三层,第一、二层是八角檐,第三层为虚阁,四角歇山顶。街道从底层中心穿过,两侧内柱装置坐凳,横枋上用斗拱承托上梁。大梁和天花板上绘有龙生九子图且用色浓艳①,外墙檐下亦用斗拱承托檐枋、翘角。第二层有外廊,廊柱接下层内柱,外侧栏板上部砌以花砖,内柱间置木雕隔扇,梁、柱上部皆有斗拱,大梁、藻井上亦有彩绘。第三层四柱置于第二层对角梁上,亦有梁枋斗角[1]612。

此外,村内还存在一些大小各异的广场,它们主要集中在村南与村西的两个入口处,南入口是整个村落的主入口,此处连续摆放了两座牌坊,因此形成了一个小广场。而西入口处的广场规模较大,呈矩形,内有两座牌坊和一座八角亭,显得气势非凡。除了广场以外,村中还有一些面积很小的空地,它们全部呈不规则形状集中在街巷的转角处。相比村中的窄巷,这些空间就显得宽敞、明亮一些,因此村民们喜欢聚集在这些地方,它们的存在缓解了深巷高墙给人带来的压抑感和阴郁情绪[2]104。

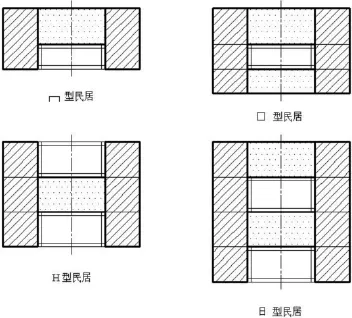

(四)民居空间

皖南多山,用地有限,该区域传统民居全部为两层设计,不仅正房有两层,厢房也是如此。在有些地区甚至还出现了三层设计,而且屋内没有院落只有天井,由厢房与正房围合而成。由于空间有限,二层的走廊往往呈回字形围绕天井而设,并且采用架空的手法在一层用柱子支撑,足见屋内空间的局限性。“余在新安见人家多在楼上架楼,未尝有无楼之屋也。计一室之居可抵二、三室,而犹无寸尺隙地。”[3]115许村内众多民居建筑都以小家庭为单元,因此规模不大,主要的平面布局模式有┌┐、□、H和日字型四种(如图2)。而在室内空间的布局上,村内古民居基本可以算作北方合院式住宅在南方地区的变体,是中原移民为了适应南方地区的环境特征而在住宅形态方面所作出的改变。总体来说,这种变化的核心内容是如何在有限的土地面积上尽可能地增加房屋的使用率。因此我们便看到了所有的变化都是围绕这个中心来进行,比如住宅由原来的单层变为现在的双层,从原来的大庭院变成现在的小天井等等。但这些变化主要都集中在建筑的形态方面,在室内空间的布局上并无变化,人们还是沿用了中原地区的居住习惯,即一明两暗的基本布局形式。许村中的住宅建筑全部采用了这种布局,至于那些阔面在三间以上的建筑,其布局与前者并无差异,只在两侧厢房的数量方面有所区别而已。

由于明代律法只规定了单栋民居的纵横尺度,并无进数限制,所以许多大户人家都把自己的宅第建成了由众多单元组成的合院式住宅。这种纵向排列的组合模式不仅解决了空间局促的问题,而且人们还可以根据需求来合理地安排空间。徽州地区古民居在室内空间的排序方面受中原礼制影响,其实质就是对祖宗、长幼、内外、公私、正偏、嫡庶、主从等关系的梳理[4]113。

图2 许村民居主要布局模式

三、许村整体空间形态保护对策

许村是古时交通冲要,北上由箬岭官道可抵池州、芜湖、南京,南下经富资水系可入浙江境内。因此,在山脉林立的皖南地区,许村的地理位置不算太过封闭,便利的交通条件造就了许村相对开放的空间形态特征,村中有多个出入口,对外交流十分频繁。但随着时间的推演,村落形态也在不断发生着改变。现今的许村已经演变成了一个典型的半历史形态村落,村中新修道路、建筑比比皆是,而像这样的半历史形态村落在皖南五千多个古村落中不占少数,其整体历史形态特征正逐渐消散。因此,应当对其采取必要的保护措施。

(一)保护内容

根据许村的整体空间形态构成元素,对其保护内容因分为轴线、节点、区域三个部分。轴线是指村中居民组织生活的交通要道,也是游客体验传统聚落生活方式,感受地域文化的主要途径;景观节点主要是指村中一些重要建筑节点,如南侧与西侧的广场,以及高阳廊桥、大观亭、五马坊、双寿承恩坊、薇省坊、三朝典翰坊及众多祠堂;区域则是除轴线与节点以外的民居建筑区域、水系区域、周围环境。

(二)保护方法

1.轴线的保护

对于轴线区域的保护应以修缮与维护为主,许村道路表面全为石板铺设,但因年久失修,已经破败不堪,一到雨天路面十分泥泞。还有一些新建道路则直接以水泥浇灌,严重破坏了许村整体空间形态的氛围与机理。对于这部分的保护应遵循以下原则:首先,建议对路面铺设进行维护,在保持其历史原貌的基础上加以修缮,更换破碎石板,遮盖外露泥土,使路面平整。其次,严格控制历史街道的走向和尺度,不得随意在街道两旁搭建建筑物,街道两旁的建筑高度应控制在1-2层,严禁私自搭设第三层建筑,确保视线畅通,历史原有的三层设计应当保留,对于街道两侧立面局部破损部位应予以修补,现在各户之间私自砌筑的墙垣应该打通,还原其阡陌交纵的历史街巷格局。最后,新建道路应是对原有交通系统的补充和完善,不能随意破坏村落整体交通格局,且新建道路的铺设材质、规格尺寸、断面结构要与传统街道保持一致。

2.节点的保护

对于重点景观节点的保护要严格按照中华人民共和国《历史文化名城名镇名村保护条例》中的要求编制保护专项规划,保护规划中应具体划定核心保护范围和建设控制地带,并纳入村落的总体规划中。在核心保护区内,对重点文物保护单位的保护与修缮要明确功能、形式、尺寸、材质、色彩、风格等因素与村落的历史传统环境相一致。建设控制地带的建设行为也要保证与村落的传统风貌相符合。同时,还要着重挖掘村落的地域文化、社会、历史等因素,保护好村落的整体风貌与环境,这其中既有自然地理环境,又有社会文化环境[5]188。

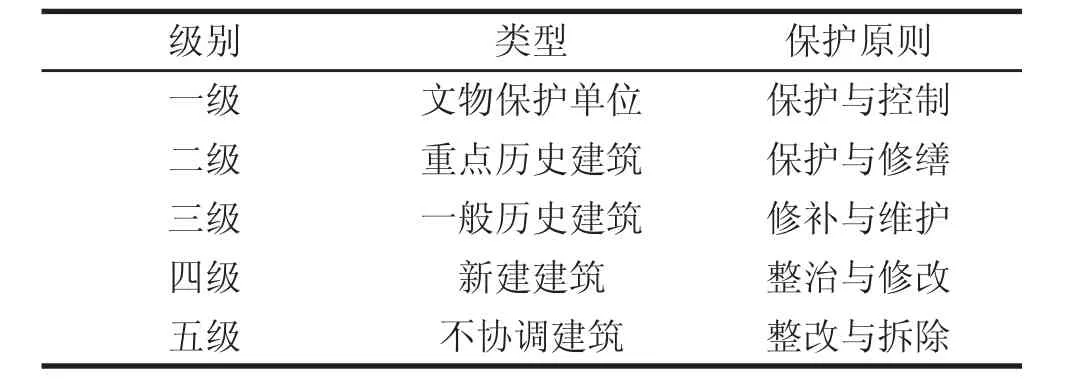

一般景观节点的保护则以修缮与维护为主,在维持原有风貌的基础上适当进行修补,主要针对表面材质的破损与色彩的缺失,内部结构、顶部结构的损坏等;而对于新建景观节点则要与村落的整体风貌协调,对于那些不协调的节点应予以整改或拆除。针对各级类型的景观节点采取不同的保护原则,如表1所示。

表1 不同级别、不同类型的保护原则

3.区域的保护

徽州民居形式独特,已成中国南方传统民居样式的代表之一。许村内所有民居均采用天井合院式布局,两侧山墙高出屋面数尺,呈阶梯状,在外观色彩搭配上以黑白灰三色为主,内部则以红色、原木色为主,某些建筑内部绘有彩画。因此,对于民居建筑区域应采取外部与内部结合保护的方法。对于民居建筑外部应尽量保持其历史原貌,严格控制建筑立面的高度,一些局部损毁严重的墙体应按传统做法给予修补;屋面瓦片,屋檐处勾头瓦、滴水瓦及内部瓦垄应加强维护,避免功能损毁,影响日常使用。许村传统民居内部以木质构件为主,其空间形式已经不能满足现代生活的需求,电灯、空调、自来水等现代生活设施对于村民而言是必需品,因此在配备这些现代设施时需要对其所带来的破坏进行评估,并制定统一方案,严禁私自拉设电线、随意放置空调外机,把对传统空间形式的破坏维持在最低水平。

三、落实保护行为的保障机制

(一)旅游经济的刺激

古村落因其独特的历史文化资源和自然风景资源,具有极大的旅游开发潜力。实践证明,发展旅游业是实现古村落由传统农业向现代服务业转型的最佳途径,国内古村落旅游热度不减,说明乡村旅游存在巨大的市场。皖南已经有了不少著名古村落旅游景点,比如宏村与西递。这些古村落依托发展旅游业来实现自身的产业转型,在增强古村落自身经济实力的同时,也使它们的历史文化遗产得到了保护和发展,有效地发挥了它们的文化旅游资源价值。

目前许村的旅游业开发仍处于发展阶段,村内历史文化资源虽然不少,但缺乏相应的管理与资金,历史文化遗产的价值并没有被充分挖掘。村内游客稀疏,也没有专业导游,很多历史建筑的管理权是由村民代管,游客多了,就把门打开,游客少的时候就大门紧锁。所以有必要对许村旅游产业进行整体开发,其中要处理好两方面关系。

一方面是旅游收益的分配问题,一定要把村民的收益比例问题纳入考虑范围,以此来调动这些古村落的主人参与保护历史文化遗产的积极性。他们对于自己脚下的这片土地最为熟悉,也最具感情,如果收益分配合理,他们会成为一支坚定的保护力量。另一方面,发展旅游业要提前科学布置规划方案,要对许村的环境容量有一个清醒的认识,对淡季和旺季不同的人流量设计合理的针对性方案。现今已是信息化时代,在网络传媒铺天盖地的宣传下,每年都有大量的游客涌入古村落进行旅游,但古村落自身在对旅游行为的管理和组织方面却显得力不从心,很多地方都出现了拥挤、嘈杂、污染的现象,这些因素直接降低了游客的观赏体验,也影响到了村民的日常生活,最终使得古村落失去其应有的特色。

(二)政府行为的干预

政府作为古村落历史文化遗产保护与发展的责任主体,应该发挥宏观引导与全面保障的作用。其中所涉及到的法律法规问题、产权与经营权分离问题、农业用地问题、公众保护意识的引导问题、用于历史文化遗产保护的资金渠道问题等,都应由政府作出通盘考虑,要做到科学与有效。

1.法律法规的建设

政府通过制定详尽的法律法规来实现对历史文化遗产保护的严格管理,尤其是地方政府要针对各自的具体情况来制定出更加贴切的保护条例。在国家层面,历史文物的保护往往仅限于单体遗址,而对遗址周边的综合环境并无明确的保护规定,这就造成了在市场经济环境下,利益相关人对于历史文化遗产保护的责任、义务和权利并不明确,从而造成了被动的保护局面。单体遗址被保护得很好,而周边环境却被严重破坏,这种情况并不少见。以许村为例,村中现存的各个历史文化遗产虽然得以保护,但是村落的整体环境却没有得到妥善保护,新修道路比比皆是,而历史原有的街道却没有得到维护,已经破败不堪,还有很多新建建筑与历史原有风貌严重不符,破坏了许村的整体形态特征。这些现象都与缺乏相应的法律法规有关,因此地方政府需要因地制宜制定古村落历史文化遗产的保护方案,需要把握历史文化遗产的整体拓展与延续,使得历史文化遗产的保护由个体向整体、单一向联动发展。

2.建立合理的经营模式与收益机制

目前,许村是由村民自发组织开办古村落旅游业,其经营主体是村民或集体代表,如村委会等。该经营模式具有所有权与经营权为一体的特征,旅游收益全部归村民所有,因此村民参与的积极性较高。但这种模式存在资金短缺,经营主体缺乏专业知识等弊端,没有形成有效的管理团队,导致对古村落历史文化遗产的保护工作不理想,古村落旅游产品的开发档次较低,游客的旅游质量得不到保证。笔者在调查过程中发现,整个村落没有专业导游,仅靠一两名村民来做解说,村民固然对村落非常了解,但是在语言组织能力和专业术语的解释方面都无法令游客满意。由于缺乏资金,村落的环境规划与修缮整治问题也没有得到解决。皖南地区雨季很长,一旦遇到阴雨连绵的天气,村中道路泥泞不堪,给游客带来了不便,观赏体验也随之下降。要想解决这些问题,就需要专业团队来进行管理以及充足的资金保障。

如果由企业来承包经营,经营主体就变成了旅游企业。这种模式具有经营权与所有权分离的特征,在资金保障和专业化管理能力方面较前者有了质的提升,效益显著。但该种模式存在收益分配不均的问题,由于所有权与经营权的分离,企业很容易忽视村民的收益问题,如果村民没有得到旅游开发所带来的红利,那就会产生严重的后果。比如2011年在江西婺源就发生了以李坑、汪口、江湾三景区为代表的当地村民封堵景区,阻拦客人事件[6]45-48,这种村民集体围堵景区的事件归根结底是由收益机制不合理造成的。

3.公共财政的支持和保障

作为政府,应加大财政资金对于古村落民生工程的投入力度,改善古村落村民的现实生活环境。保护和发展古村落遗址不是静态的、单一的、纯粹的保护行为,撇开村民的基本生活需求,只是简单地保护古村落遗址的物质空间,如果当保护工作与群众的生活需求产生矛盾时,保护的最终目标也难以实现。必须要把古村落历史文化遗产的保护与发展同当地民生联系起来,要让村民体会到发展与改变带来的实际利益。

(三)民间组织的推动

如果说市场的优势在于经济资源,政府的优势在于行政资源,那么民间组织的优势就在于社会资源。民间组织通过教育,借助媒体、活动、科普等,可以把相关的保护知识和理念灌输给当地村民,以提高他们保护古村的意识。

民间组织还可以凭借贴近村民等优势,与地方政府相配合,共同监管古村落的保护与发展。首先,其可以调动公众参与监督发现各类对古村落的破坏行为,充分利用网络、媒体曝光;其次,其可以借助公众民意评估以及媒体的舆论控制作用来规范地方政府的行政行为,督促其承担应有的职责;再次,其可以借助国内外相关领域中的专家,对古村现状及其建设和保护规划进行评估,挖掘能反映古村落历史风貌的其它有价值的文物,对规划提出科学建议[7]37-41。这些都是民间组织能够对古村落历史文化遗产的保护与发展所带来的实际帮助,且效果显著。

总之,古村落历史文化遗产的保护表面上看是专业问题、技术问题,但是从更为广度和深度的视角来看,它其实是一个综合的社会问题。既然是综合问题,仅从单方面或几个方面来制定保护方法显然是不够的,要考虑到保护方案是否顾忌到与其相关的利益群体。因此,社会问题就要靠社会来解决,需要全社会的参与和支持,更需要社会中的多元角色去协同完成。

注释:

①明代律法严禁民居施彩,但随着商品经济的不断发展,明中后期徽州地区积累了雄厚的商业资本,进而形成了一股反叛思潮,大户人家以僭越礼制为荣,明人张瀚在《松窗梦语》中详细记载了这一情况,“洪武时律令严明,人遵画一之法。代变风移,人皆志于尊崇富奢,不复知有明禁,群相蹈之。”许村大观亭底层天花上的彩绘图案便是一例。

[1]歙县地方志编纂委员会.歙县志[M].北京:中华书局,1995.

[2]楼庆西,等.浙江民居[M].北京:清华大学出版社,2010.

[3]谢肇淛.五杂俎[M].北京:中华书局,1959.

[4]丁俊清.江南民居[M].上海:上海交通大学出版社,2008.

[5]周岚.历史文化名城的积极保护和整体创造[M].北京:科学出版社,2010.

[6]冀瑞鹏.古村落旅游开发经营中的尺度政治分析[J].重庆交通大学学报(社科版),2012(6).

[7]罗长海,彭震伟.中国传统古村落保护与发展的机制探析[J].上海城市规划,2010(1).

Analysis and Preservation on the Spatial Form of Xu Village

DING Jie1,MA Shan-shan2

(1.School of Literature,Art&Media,Anhui University of Finance&Economics,Bengbu,Anhui 233030;2.Department of Literature and Education,Bengbu College,Bengbu,Anhui 233030)

Using inspection and measuring as the research method,the author of this paper analyzes the spatial form of traditional settlement of Xu village which is in the She county of Huangshan City from three aspects of settlement external space,internal space and dwelling interior space.The author also puts forward that Xu village is typical as a semi-historical settlement form from the perspective of preservation of historical and cultural heritage.Xu village represents the obvious contradictions of this type traditional settlement encountered in the procession of development.On the basis of above analysis,the author proposes some targeted strategies of preservation and the guarantee mechanisms of implementation in protecting behaviors.

Xu village;settlement;spatial form;preservation

J59

A

1671-9743(2016)07-0010-05

2016-04-14

安徽财经大学2015年度校级科研项目“皖南古村落空间形态演进机制及适应性发展研究”(ACKY1558)。

丁杰,1983年生,男,安徽蚌埠人,讲师,研究方向:环境设计;

马姗姗,1984年生,女,安徽蚌埠人,讲师,研究方向:应用心理学。