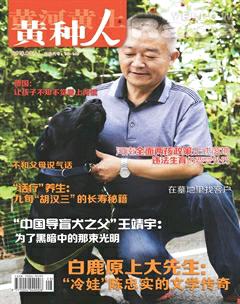

白鹿原上大先生:“冷娃”陈忠实的文学传奇

东亮

4月29日,著名作家陈忠实因病逝世,享年73岁。次日,习近平、刘云山、王岐山等中央领导人为其送上花圈,以缅怀这位文坛巨匠。这位写出了大气磅礴的史诗级小说——《白鹿原》的文坛大家,不仅是第四届茅盾文学奖的获得者,生前还是中国作协副主席。纵观陈忠实的一生,从不沾“名人”和“官场”习气,忠于文学的他始终像个钟情大地的朴实农民。

厚积薄发20年,从农民到专业作家

1942年,陈忠实出生在陕西省西安市长安县西蒋村(今属西安市灞桥区)一个农民家庭,这一带旧时曾被称作“白鹿塬”。 他父亲是村里为数不多的几个能打算盘,也能写毛笔字的农民之一。陈忠实上初中时,每隔一段时间,不管风雨冰雪,父亲都会骑着自行车驮着一口袋馍给他送到离家很远的学校;除了馍,父亲还会从自己珍藏的一大木箱书籍中,时不时拿出几本给他捎去,包括带给他文学启蒙的《三里湾》一书。《三里湾》的作者赵树理对陈忠实来说是陌生的,但书中描述的三里湾的农民和农村生活却让他感到熟悉和亲切。在惊讶和欣喜之余,他把赵树理的小说全部借来阅读。

陈忠实有一件终生难忘的事:1981年冬天,他76岁的父亲因病去世了,父亲临终前的一番话,让他陷入深深的自责中,久久难以释怀。父亲说:“我就做了一件对不起你的事,那就是让你休学,那年一休学,就耽搁了你20年。”

时间倒回到1960年,陈忠实的哥哥要考师范了。父亲愧疚地对陈忠实说:“我实在没办法了,家里也没有什么可卖的了,你年龄小,先休学一年,让我先把你哥供到考上师范学校以后,你再去读。”陈忠实和父亲都没想到,这一个决定从此改变了他的命运。

一年后,当陈忠实复学参加高考时,“大跃进”造成的大饥荒和经济严重困难迫使高等学校大大减少了招生名额,陈忠实落榜了。大受打击的他埋怨父亲那次劝说他休学。父亲说:“做农民怎么了?农民也可以活命!”

高考落榜后的陈忠实并不甘心重复祖辈世代农耕的生活,于是,他白天在田间忙碌,晚上则在家继续看书、写作。当时,他遭到不少乡邻、亲朋的讥讽:“大学考不上,庄稼活又干不好,还天天书不离手,你这就是不务正业嘛!”不光邻家婶子这样数落陈忠实,连他的父亲也看不惯儿子身在曹营心在汉的状态。但此时的陈忠实已经找到他努力的方向——写作,他的梦想是成为赵树理那样的大作家。

1965年,陈忠实的散文处女作《夜过流沙沟》在《西安晚报》副刊上发表了,这让他从自卑和痛苦中走了出来。当年,他又陆续在报刊上发表了五六篇散文,虽然他明白离一个作家的距离还十分遥远,但这无疑坚定了他当作家的信心。与此同时,他还成为家乡学校的一名民办教师,后进入人民公社当干部。

1968年,陈忠实与未读完初中的妻子结为伉俪,后来生下了二女一男。那时陈忠实在农村工作,每月工资才30多元,却要养活一个五口之家,生活很拮据。在最困难时,孩子的尿布、裤子都没有替换的。

1978年秋天,陈忠实调入西安郊区文化馆工作。在此期间,他除了工作就是读书,不断对自己进行反省总结,以便皈依文学。1979年,他凭借短篇小说《信任》获“全国优秀小说奖”,之后,他的中篇小说、报告文学又接连在全国获奖。陕西省作家协会常务理事、陈忠实的好友李星评价他的创作时,说:“陈忠实写作初期的最大特点是:农村日常的种种色色,在他笔下尤显逼真,充满了强烈的美感。”

1982年冬天,陈忠实调到陕西省作协专业创作组工作,终于完成了当一名专业作家的人生理想,他高兴极了。可以自由支配时间的他,索性背着铺盖卷从城镇回到农村老家,彻底清静下来,读书,思考,写小说。

他要写一部带进棺材的小说,妻子背馍支持

1987年,陈忠实到长安县(现西安市长安区)档案馆查阅县志和文史资料时,遇到一个搞文学的朋友,晚上俩人一起喝酒,朋友问他:“以你在农村的生活经历,写一部长篇小说还不够吗?怎么还要下这么大功夫来收集材料?”陈忠实喝下一口烈酒,认真地说:“我现在已经45岁了,我一定要写一本在我死的时候可以当枕头的小说。不然,就愧对了我热爱一辈子的文学!”

关中民俗,亡者入殓,头下要有个枕的东西,陈忠实选择的就是一本可以枕着带进棺材的长篇小说。

根据专业技术干部的农村家属可迁往城镇的相关政策,陈忠实的妻子以及子女4人的户口,此前已经由灞桥区的西蒋村迁到了西安市。户口和人事关系虽进了城,但陈忠实还是决定回到农村祖屋去写《白鹿原》,因为更安静,也更接地气。为了安心创作,他还辞去了当时挂职的中共灞桥区委副书记的职务。

在西蒋村那个农家小院中,陈忠实每天自己开火做饭,洗锅洗碗。他坐在一把小竹椅上,身前是歪了一条腿的小圆桌,大名鼎鼎的《白鹿原》就产自这个破旧的小屋。1988年清明前后,陈忠实打开大16开的硬皮笔记本,写下《白鹿原》草稿开篇的第一句:“白嘉轩后来引以豪壮的是一生里娶过七房女人。”写作过程中,文思阻塞时,陈忠实会走出村庄,走近塬坡的树林,那里是一个宁静而亲切的世界,他能静下心来。

妻子王翠英经常从西安赶过来给陈忠实送蒸馍,走的时候再给他擀好一大堆手擀面。饿了,伏案疾书的陈忠实就起身下一碗面,或者把蒸馍放在火上烤得焦黄,那时虽然吃得特别简单,但他却感觉美味无比。如果妻子太忙,没时间给他送,他便回到城里的家中,再背馍回乡下。陈忠实感慨,自己与背馍结下了不解之缘:少年时为读书从乡下背馍到城里,中年时为写作又把馍从城里背到乡下。

在家乡创作期间,乡党要办事,凡是想到陈忠实能办的,不管他是在读书,还是正在构思写作,就径直进门找他说事。从代人写信、写对联,再到当红白喜事账房先生,他有求必应。

《白鹿原》是陈忠实一生的代表作,它以陕西关中平原上素有“仁义村”之称的白鹿村为背景,细腻地反映出白姓和鹿姓两大家族祖孙三代的恩怨纷争。小说塑造了白嘉轩、鹿子霖、鹿三、朱先生这些具有深刻历史文化内涵的典型形象。这本被誉为“中国的民族秘史”的长篇小说的创作历时约3年。