“打口一代”进入而立之年

本刊记者_张艺芳

“打口一代”进入而立之年

本刊记者_张艺芳

袁林,80后,新津华润高中地理教师,“十八度灰-教育访谈计划”的策划人和执行人之一。少年时,打口碟所携带的影音信息,开阔了他的视野。之后,摇滚乐影响了他的世界观。现在,不知不觉,他又把这一切“带入”了教育。

截止到2016年5月1日,十八度灰已更新至第13期,先后采访了范美忠、何工、冉云飞、周鹏、蔡朝阳、谌洪果、文迪等教育人物。在这些受访者中,有小学语文教师、大学美术教师,也有备受争议的体制教育叛逃者、民间教育践行者,一种最接近人脸肤色的灰度逐渐将他们连接。

十八度灰有温度。在微博上,一位网友评论道:"我们真的需要这些务实的态度给我们力量。"而对策划人和制作人,这也不啻为一场自我教育的过程。“我们既反对体制的神话,也不赞同创新模式的神话……”在现实的夹缝中,他们试图找到一种适度的表达方式,同时是实践方式。

两位一线教师,计划用三年时间,推进一项“中国教育百人访谈计划”。课余,准备访谈提纲、制作视频,周末,坐上北上或南下的飞机。这是他们现在的生活。

2015年10月,袁林和王敬民着手制作第一期访谈。袁林,成都市(新津县)华润高中的地理教师;王敬民,他的搭档,重庆66中语文教师,都爱音乐,八年前相识。

“十八度灰”来历

“十八度灰”其名,来自摄影测光术语,是最接近人脸肤色的灰度。他们希望在这个非黑即白、非左即右的当下,保持相对的客观,尽可能还原人的本来面相。“十八度”是个隐喻性的虚数,它并不意味着黑白均分,正如任何记录都不可能绝对中立,他们相信在有关中国教育的陈述或判断里面,其“黑”其“白”应该保持一个大致比例。

再见,打口一代

1992年,打口碟和打口磁带开始从“洋垃圾”变身大众消费品。袁林在重庆奉节度过童年,那时的中国小县城信息封闭,一张打口碟让他初尝新鲜信息带来的乐趣。

打口碟,美国、加拿大、日本的大型唱片公司为清理库存将碟片处理给中国商人,经过中国海关时,被以走私垃圾为由扣留和销毁,也被称为“打口的洋垃圾”。因为中国塑料加工的需要,被运至福建沿海地带。后被商家发现,把未损伤的碟片取出,有些碟片即使打了孔,仅影响其中的一两首歌,打口碟被以3-10元的价格出售,受到年轻人青睐。在文化产品垄断的国内市场撕开一条裂缝。

1997年,摇滚乐评人颜峻曾评论,“你可以不听打口,那么你拒绝了一个世界。”那时,打口碟在中国市场方兴未艾,越来越多80后步入少年时代,开始跟随他们的前辈,向往外面的世界。因此,80后,亦被称为“打口的一代”。

至今,袁林回想起来,“在当年那个小县城,打口碟为我打开一扇窗,照亮了整个房间。”

“记忆,像初恋一样在资讯的浪花里融化,塑料和废塑料旋转着,完成了我们的青春。”袁林在已经注销了的豆瓣账号里,找到颜峻的这篇文章《再见,打口的一代》。现在,在自己的微信公众号“撒把芥末”里,颜峻依然活跃着。

颜峻说,“自‘打口一代’开始,中国开始有青少年文化,他们得到了自己的语言、自己的价值观、自己的娱乐和自己的形象……”

2004年,袁林在西南师范大学读大二,还南下深圳淘碟,拖了两大箱碟片回来。2008年,从老家县中离职后,袁林选择在重庆北碚一家书店打工,自命北(碚)漂一族。遇到小师弟王敬民来买书,俩人因音乐和文学投契,一见如故。这都是后话。

打口碟在中国的音像市场活跃了十年,逐渐被盗版碟取代,再几年,MP3格式开始流行。但袁林固执地认为,打口生涯培养了其音乐品味。

如今,“打口一代”已过三十,进入而立之年。家已成,业未立。袁林唤起先前的朋友王敬民,“我们得做点什么。”

几年前,袁林离开小书店,通过校招,进入了现在的新津华润高中。在现实的教育中挣扎,有不满,也渴望自我提升,他们自筹资费,购买设备,端起摄像机,录制访谈,上传至网络,供免费观看。

以思考者的言论去冲撞观者对教育的固有观念,袁林认为,“这是自我教育的第一步。”

“十八度灰-教育访谈”第一期,范美忠专访海报

影像和生活的视角

“十八度灰-访谈计划”的新浪微博里,不断更新着访谈拍摄花絮。在榻榻米上设一茶席,采访邱华国院长时,袁林架起低机位,称其为“小津安二郎视角”。

袁林原来只会玩摄影,拿起摄像机,一步一步摸索,电影给了他最初的审美启蒙。“我推崇贾木许、小津安二郎、黑泽明、伍迪·艾伦、库布里克等人。喜欢他们的电影,在形式和内容上都深受影响。”随后,他又补充说,“还有第六代”,着重的语气。

“拍《三峡好人》时,贾樟柯的摄像机好几次从我老家屋顶上掠过。后来,这部电影在我的母校西南师大放映,贾樟柯来了现场。”

贾樟柯被视为中国第六代导演的重要一员,以拍现实题材取胜,影像生猛粗犷。在其他同行都转去做商业片时,他还是坚持小人物的故事。

“在对冉云飞的访谈中,他说‘每个人的故乡都在沦陷’。但,沦陷,总还有点遗址,我的故乡连遗址都没有了。三峡建库,县城整体爆破,现已淹没在水域之下。”说这话时,袁林的语气充满伤感。

“这对我冲击太大了。童年的记忆与故乡的现实把我撕裂,我变成了一个无根的浪子。”《三峡好人》至少让袁林留了一些念想。

杨德昌的电影《一一》也让袁林情有独钟,“无论性格还是精神世界,《一一》的主人公都跟我太像。”

他的谈话从电影又跳到生活,“求学生涯,我是个坏孩子,逃课、抽烟打架(更多时候是被打),符合所有叛逆期孩子的特征。谭志昌(华南师大附中地理教师)说他求学时是那种品学兼优的好孩子,并有志于培养这样的孩子,而我无疑是反面教材,我更乐于跟那些不受老师待见的学生交朋友,因为我所认同的青春,从来都不是循规蹈矩的。”曾经的极端应试教育制造了许多高考状元,同时也制造了无数如袁林一样的叛逆者。

《三峡好人》中,正在拆建中的重庆奉节县城

《伤花怒放》的封面,取自伍德斯托克音乐节的一个场景

对袁林来说,自我意识和怀疑精神的建立,来自初中政治课本上一篇文章,文章的内容是批判西方青年堕落的价值观,“那篇课本的插图,就是这个封面。”袁林从书吧的书架上拿起乐评人郝舫写的《伤花怒放》,指了指封面上的照片。两个年轻人在草地上相拥。“这是伍德斯托克音乐节的一个场景,年轻人因为反对战争和追求自由而聚在一起,尽管有一些不值得效仿的出格行为,但主题仍然是‘爱与和平’,政治老师痛批西方青年的堕落、摇滚乐的原罪和文化的腐朽。我与之争辩,她就把我赶出教室并停课写检查。音乐影响了我的世界观,改变了我看问题的方式和角度。”

“后来,在课堂上,我几乎学不进去。考进西南师范大学,主要靠自学。”

“坏孩子”老师

袁林后来回想,选择教书也许受父母影响。“当时我有些补偿心理。读书时,我一直让他们操心,觉得挺愧对他们的。师范毕业后,便回老家教书。”

“母亲外向,父亲内向,父亲对我貌似严厉,实则留足成长的空间。”与其说,童年的经历及身处教育一线的工作,让他对教育有了更多的认知,不如说,袁林对教育的思考是从父亲那里开始的。

袁父最初是一位民办小学教师,17岁从教,在重庆奉节一座名叫乌云顶的高山上教村小。在袁林眼里,“父亲属于体制内怀揣教育情怀的那类人,工作态度认真,做事极为严谨,与我外公一样,为了学生不顾家庭。”

父亲对他的影响是双面的。“一方面,我佩服父亲那种韧劲,对名利的淡漠。他是用真心做教育的人,长年扎根小学作文教育研究,三次把特级职称名额让给别人。三峡移民搬迁的时候,他固执地要挨着学校,而选择了一个非常偏僻的地方。当年重庆、成都、绵阳等地的很多学校挖他,并许诺房子和户口,他都不为所动。另一方面,我又认为他是被体制伤害的那一类人,长期熬夜,与社会脱节,没有交际,为学生耽误了太多生活。”

“我对他的情感是复杂的,一方面,他对认准事情的狠劲遗传给了我。另一方面,我又期待他是一个有生活情趣、有独立人格,对教育创新有建树的人。”

最初执教时,讲到高中地理的“河流地貌”一课,他发现很多学生对“V”型谷、河漫滩这些概念无法理解,“刚好我们就在长江边上,为什么我们要在教室里学这个东西。”未向校长申请,他将孩子带出去上课。回来后,教导主任就“学生安全问题”与他大吵一架。

“我能理解他们的想法,但教育不是把人关进一个安全的笼子里。”那一年,他辞掉工作,坐船又回了母校。在学校附近一个卖库存书的小书店做店员。“工资很低,一天26。”唯一让他留下来的理由——那里的书质量很高。后来便遇到了王敬民。

王敬民会谱曲,弹吉他。第一期访谈,他为范美忠写了一首歌,《他不一样》。歌词写道:“清风吹着所有的人去漂洋过海,白云引着另外一些人去西边朝拜,剩下的人跟着鸟儿去南方发呆,而他却总是一个人,在江边吹风。所有的石头都不一样,它有它自己的模样;所有的水都不一样,它该流向不同的地方;所有的人都不一样,是什么让不一样变得一样?”

“他歌词里的隐喻让我着迷。”袁林一笑。

在新津华润高中,头几年,年轻教师有很多机会去赛课,他也跟着拿了几个市上一等奖回来,至今,每年享受着名师津贴。不过,2010年之后,袁林突然像变了一个人,更爱给学生讲课本之外的东西。他自封为三不教师——不写教案、不发论文、不评职称。在他的网络空间个人介绍里面,他写下:终身中学二级教师。

“我原先以为一个好老师是幽默风趣的,深受学生喜欢的,但我后来觉得这个标准太低了。诚然,在这种略显沉闷的教育氛围里,稍微幽默风趣的老师很容易出来,但教师作为一个领路人,你有更形而上的使命需要完成,用一个现在用得比较恶心的词来形容是恰当的:触动灵魂。”他话锋一转,“有个学生,我当年曾推荐书给他,毕业多年之后,他将写好的书评发给我,并落款:终于看懂了。”

或者说,一个“好老师”才不过是真正教育的开始。“教了三届高三,带了六个班,三百来号人,我常常收到类似这样的信,以及他们组乐队录的各种小样。我对他们的建议常常是:音乐还不够躁,打开耳朵,放下吉他,多读几本书。”

影像和音乐建构的世界观

大学期间,袁林喜欢听听歌、写写诗,偶尔逃掉一些课,去听电影课、文学课,过得逍遥自在。现在,经他提议,在新津学校也建了一个图书室,取名务虚斋。进门左手边有一排黑色书架,书籍被按文学、艺术、历史、哲学、政治分别放置。许多书都是从他家里搬过来的,大学时代的阅读喜好大体没变。

第一期的受访者是范美忠,拍摄场地就设在这个务虚斋。范的背后是那个书架。

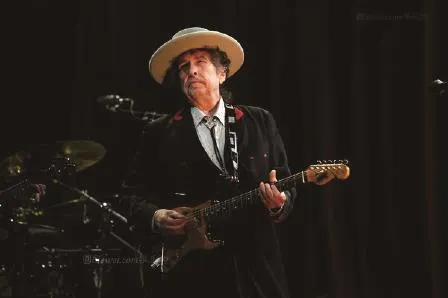

书架上方,三张油画风格肖像侧立在墙边。其中一张是鲍勃·迪伦,袁林强调,“引我进入文学殿堂的不是小说家,而是鲍勃·迪伦。”鲍勃·迪伦长于写诗,是美国70年代最重要的民谣歌手之一。其中《Blowing in The Wind》至今在反战和民权运动中被广为传唱。

一张窗子旁,摆着办公桌和电脑。由于他开设的电影选修课教室长期被霸占,这台电脑就成为观影的临时设备。

环视教育圈,范美忠是袁林第一个想访谈到的人

2016年4月,“十八度灰”新增短视频系列《一人一校》,关注校长的治校理念与实践,第一期即是李勇和他的同辉国际学校

袁林说,“引我进入文学殿堂的不是小说家,而是鲍勃·迪伦。”

另一窗子旁,放了一台望远镜,天气好时,可以用来看星星。书架对面那堵墙,又是一面书架,放了《收获》《国家地理杂志》《南方人物周刊》等十几样刊物。

有幸得到校长支持,务虚斋得以建立和长期维持。有老师跑来这里看书,翻了书架上的杂志,问他,“咋不买《故事会》?平时工作累,看那个可以轻松一些。”袁林不知道怎么回答。

一个人的书斋,无疑是由他内在的精神世界外化而来。“务虚斋”的名字,多少回答了那位老师的提问。“音乐、文学、艺术等共同建构一个人的精神世界,如果一个人固守在某一种生活和工作的模式中,它的作用显然极微小。”

访谈计划起步时,袁林的朋友、同事资助了三万多元,但对一个视频访谈节目,无疑是杯水车薪。到目前为止,所有的开销近十万,设备、差旅开支巨大。“前期我们走了很多弯路,请了几个团队,最后决定自拍自剪,节约了。”

摄影和摄像毕竟不同,现学现用,“现在我做的效果还很差,但每一集总有进步,当初选用黑白,也是因为调不好色。”因陋就简,现在成了真正的“十八度灰”。

这源自袁林的视觉经验,他喜欢黑白摄影,自诩“城乡结合部摄影师”,曾用近一年时间,在家门口的夜市拍摄。他在那里蹲点,每天傍晚六点人们准时而来,八点准时散场。拍完这些后,他恍然发现,“我们所希望直面的现实与真相,从来不在远方。”

他抓拍到“野的士司机”的神情,一个坐在电动三轮车里的少年,喧闹市场中的静。“我试图去探索他们的存在意义。”他视寇德卡为精神导师,常念及的摄影座右铭正是来自这位导师,“我不会以其他摄影家说些什么来判断他的照片,我是以照片来判断他们,而我也希望自己能受到同样的准则被判断。”

↑参加文艺汇演之前,一个学生在做最后一次彩排,被袁林抓拍下来

←袁林认为,“音乐在音乐之外,摄影在摄影之外。”

音乐方面, Robert Johnson、Albert King、Muddy Waters、Jimi Hendrix、Mercan Dede等人亦是袁林的最爱。他给自己女儿小名取为“滚滚”,起床、开车、骑行,他都会放起歌,偶尔,一岁的女儿会跟着音乐跳舞。“不是为了什么陶冶情操,而是打开一扇窗。”

第一期访谈的片头曲,他和王敬民用了平克·弗洛依德(Pink Floyd)那首《Another brick in the wall pt2》。平克·弗洛依德的歌词充满沉思,在原曲MV里,有一位爱嘲讽的老师和一张无辜的孩子的脸。教育的刻板让孩子失去了创造性,千篇一率,没有自己的思维,成了传送带上的“零件”。

王敬民创作的“被枪杀的野狗”那首片尾曲,也是从学生视角,表达一种被强迫的无奈。这种批判式的思考贯穿了他们的每一个教育访谈。

摇滚乐分谱系,从越听越重,到越听越轻。袁林近来越发喜欢听布鲁斯了,“人到中年,要听安静一些的音乐。迪伦打开了我的音乐大门,世界在变,但是我的世界观没变。”

在观念的市场里穿行

每采访一位教育的旁观者或践行者,他们便认识了不同的观点,并非所有的观点袁林都认同。

“范美忠认为高考应该被取消,我觉得不。它应该被保留,高考制度并非一无是处,问题的关键在于垄断。我们应该在高考之外,提供很多的可能性。让不同的学生,可以走不同的路。放开大学的自主招生,不因对不公平的叫嚣而停止。”他停顿了一下,“要承认代价、尊重代价、正视代价。”

对教育改革,袁林认为,“制度已成,不能以体制做教育不作为的挡箭牌,而教师的自省,是现阶段推动变革的现实之举。”“体制没那么可怕”“体制也不是铁板一块”,乐观贯穿在他对体制的批判之中,同时,他也反对将创新模式进行神话,“我们中有些人劣性不改,从体制的神话走向创新的神话。”

每一个访谈的片头,他们都为自己设计了很帅的出场,有的推门而入,有的跳窗而入。“关于推门和跳窗,我们是希望表达一个隐喻,打开(踹开、撞破)教育的大门。我们虽身处其中,但越来越看不懂、搞不清、怀疑、彷徨。所以我们要一次次打开这扇门,到最后一集,我们希望走出这扇门。”

学校的女子篮球队,由一群成绩比较差的学生组成,篮球第一次让她们找到了存在感,前不久拿了市中学生运动会一等奖,队长的要求下,袁林为他们拍下一组纪念照