再议九道术*

邓可卉

(东华大学 人文学院, 上海 201620)

再议九道术*

邓可卉

(东华大学 人文学院, 上海201620)

文章分析了汉代前后“九道术”含义,认为导致对其认识模棱两可的原因主要与古人对交点月周期的模糊认识有关.相反,古希腊对近点月和交点月都有清晰的认识和讨论.文章以唐代一行《大衍历议·九道议》为依据,结合朱文鑫的中印历法比较观点,对“九道术”给出一个新的解释.

九道术;东汉刘洪;古希腊近点周;一行《大衍历议·九道议》

“月行九道”一语大约出自汉代,是用来描述月行轨道的变化情况的.西汉刘向《五纪论》、《汉书天文志》中就有了月行九道的描述.自清代以来,董以宁、戴震、俞正燮等人就对汉代的“九道术”进行了猜想和解释*董以宁,赤道黄道九道解,见《董文友文集》;戴震,九道八行说,见《戴东元集》;俞正燮,恒气论,见《癸巳存稿》..现代科学史家钱宝琮也对此有过评论[1];后人在此基础上提出了九道术,讨论了由于月亮近地点运动导致的月行快慢变化规律[2],也有人认为是对于日行九道的进一步诠释[3],前贤对九道术观点不一,似仍未解释清楚.曲安京认为“汉代以后的九道术是为了描述月球近点周期的运动,唐代以后的九道术则是为了黄白道差的计算而设计的”[4],主要从算法角度进行考量.以上认识都是从研究者各自的角度论述而得.“九道术”到底是什么?至今未见学术界的呼应与进一步讨论.笔者提出一个新观点以求教于专家.

1 历史上对九道术认识的几个重要阶段

中国古代很早就有关于月球不均匀运动现象的记载.从战国时代开始到汉代,古人多认为月行虽有快慢,但它是不正常的灾异现象.“九道”之说的首创者是西汉佚名的谶纬家[2].《汉书·天文志》中的所谓“九道”,是其提出者在没有弄清月行出入黄道南北的变化规律情况下,用附会五行的手法对这一变化规律所进行的不大确切的描述[3].唐代的一行早年也曾认为这一说法出自前世诸儒图纬之说,或者是《洪范传》[5].据考,《洪范传》是刘向集合上古以来春秋六国至秦汉符瑞灾异之记而成的[6].

东汉改历中最大的一件事情就是征集民间天文学家邓平、落下闳、编忻、李梵、苏统、傅安等商议改历.贾逵作为朝廷的职业天文学家,对这次改历十分关心,他积极推荐民间天文学家的一些新发明和新发现,他的部分言论记载于《续汉书·律历志》中,其中与九道术关系最为密切的是“贾逵论历”.其中和“九道术”有关的最重要的一段是:逵论曰:“又今史官推合朔、弦、望、月食加时,率多不中,在于不知月行迟疾意……(李)梵、(苏)统以史官候注考校,月行当有迟疾,不必在牵牛、东井、娄、角之间,又非所谓眺、侧匿,乃由月所行道有远近出入所生,率一月移故所疾处三度,九岁九道一复,凡九章百七十一岁,复十一月合朔冬至,合《春秋》、《三统》九道终数,可以知合朔、弦、望、月食加时.”

以上具体内容是指:月球轨道有远近、出入.其运动最快的一点(近地点)经过一个近点周期后移动了3度,大约经过了9年后移动了一个周期回复到原来的位置.如果按照现代近点轨道周期理论,月球近地点在其轨道面内进动,这个解释已经很清楚了,但是贾逵在这里却指出月球轨道不但有远近,还有出入,并且其周期是九岁九道一变,说明他已经提到月所行道在9年的周期内发生9次位置改变,即所谓九道.

同样在这部书中有:“日有光道,月有九行,九行出入而交生焉.朔会望衡,邻于所交,亏薄生焉.”[7]明确提出了“交”——黄白交点的概念,以及日月在朔望时刻只有邻近交点才会发生交食的见解.这就不免使人联想到东汉的“月行九道”到底是近点周期进动的结果,还是交点周期进动的结果?

一个可能的解释是,由于李梵、苏统所发现的月球近地点九年移动一周天的进动周期恰与刘歆《三统历》的“九道终数”巧合,所以,他们提出的推算方法被名之为“九道法”或“九道术”.这说明“九道术”的创立,与描述月道偏离黄道的“月行九道论”,是没有关系的,正因为这点,所以前人认为九道术是计算月球近点月周期的理论,在这点上基本取得了一致意见.

刘洪是东汉著名历算家,他的《乾象历》继承了“贾逵论历”的观点,第一次引入月球不均匀运动的理论,并且第一次在三道术基础上,构造了一个月离表——即月球在一个近点月内每日运行动态的表格.对后世产生重要影响.

到了唐代,一行认为“汉史官旧事,九道术废久”,即便是刘洪,一行也认为他对九道术“颇采以著迟疾阴阳历,然本以消息为奇,而术不传”.[5]

2 古希腊的月球理论

在前文中一行关于刘洪月球理论的议论是深刻而引人深思的.汉代史官旧事——九道术“久废不存”,但为什么刘洪最看重它,并且在其月行迟疾历中以“消息衰”术构造编写他的月离表,但正如一行所言,九道术本身却失传了.我们在此讨论古希腊的月球理论,以期进行比较,从而引发新的思考.

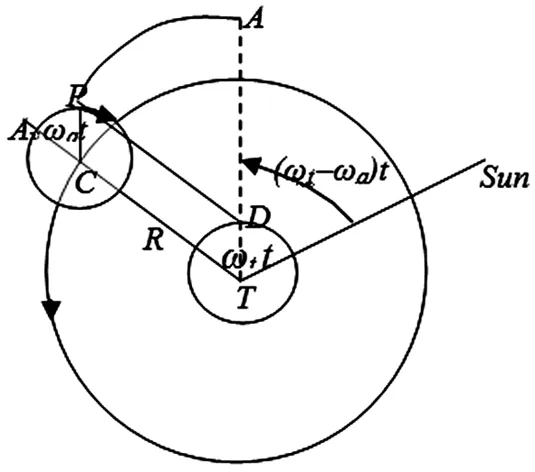

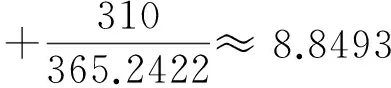

古希腊继承巴比伦的天文观测,在对月食周期(如沙罗周期)进行分析、量化的基础上,已经给出了比较精确的月球平均运动周期,它们是平朔望月、平近点月(古希腊是从月球远地点起算的)、平交点月和平回归月(角速度为ωt).托勒密在其《至大论》中详细论证了月球的第一几何模型的建立、证明和条件的设定,以及它所要解释的重要观测事实.托勒密给出的月球第一几何模型如图1所示.

图1 偏心圆与本轮模型的等价条件

图1中月球P在本轮C上匀速运动,本轮中心C在均轮T上做匀速运动,这两个匀速运动的合成解释了月球在本轮上相对于经度方向的非匀速运动,对这个运动规定了起点和初始条件后,它等价于月球运动的偏心圆模型,即图1中以D为中心的月球模型,这相当于月球一个近点周期内的运动,其运动速度叫作平近点速度ωa.

在太阳运动模型中,太阳的本轮模型与偏心圆模型完全是等价的,但对于月球理论,托勒密认为上述两个模型等价的条件是:D围绕T作圆运动的角速度是ωt-ωa.所以,在两个模型之间可以建立等价的条件是,偏心圆有一个以D为圆心的均轮和一个围绕地球中心,以角速度是ωt-ωa运转的远地点A[11].

从月球的第一模型建立过程发现,《至大论》中已经很圆满地解释了月球非匀速运动的原因及其周期,即从远地点A起,月球远地点移动的周期是8.85年.另外,《至大论》中也讨论了黄白交点的进动,认为其关于中心从东向西每天运动 图1 偏心圆与本轮模型的等价条件0;3°*这是在《至大论》中通常使用的60进制的表达形式.可化为十进制,即0;3°≈0.05°[12].分析发现,乾象历中退分的大小与《至大论》中记载的交点退行基本相合,即0;3°≈0.05°.现代天体力学给出黄白交点的进动是每天3′10″77 ≈ 0.05°.

3 进一步的讨论

通过分析刘洪的月离表,总体上可以得到结论,就是他以三道术增损其分,与朔望月这个公认的周期进行课校,来解释月球运动不均匀的现象,从而认识近点月周期.这些做法与古希腊《至大论》中的月球第一几何模型理论相合,但是它们的目的却不同,以近点月周期为例,古希腊是为了构造一个符合观测现象的理论假设而预设的条件;而中国汉代是以此为已知现象,进一步通过分段插值和消息衰等方法拟合、图解这个现象,其结果就是构造一张月离表.另外,“贾逵论历”中存在明显矛盾的说辞,所以基本上可以认为,汉代关于九道术的含义是模糊的.

对以上观点的进一步证明,来源于两个考据,一是中国古代有没有确定了天文意义的交点月概念?关于这个问题,陈美东认为:刘洪没有进行交点月长度的具体计算.也就是说,交点月在中国只起一个参照作用,或者根本不加应用[9].《乾象历》不同地方给出三个不同的交点月推导值的事实,也说明刘洪对交点月的认识是粗浅而不成熟的[9].

二是按照曲安京的观点,唐代以后的九道术主要包括两个内容:一是月球轨道与黄道的相对位置,二是黄白道差的计算,这时的发展进入了一个新的阶段.不难发现,这两个问题的解决都与黄白交点有关,下面将分析其原因.

九执或九曜的概念相当早就已传入中国,在三国时期译出的《摩登伽经》中就已经把罗睺、计都与日月、五星并提.在《七曜讓灾诀》中还明确表述了罗睺是黄白道升交点、计都是月球轨道远地点的天文本义,并可以推算它们在黄道上的精确位置;而在其他佛经中它们基本上只被当作两个星占符号而已.

开元六年(718年),唐玄宗召太史监瞿昙悉达翻译《九执历》,开元八年南宫说修《九曜占书》;这时,包括罗睺、计都在内的九曜概念在盛唐时期就已经取得了官方地位[13].

开元九年(721年),僧一行奉命造新历,开元十五年《大衍历》成,而一行去世.开元十七年起颁行天下,得到好评,认为是古代以来最精密的一部历法.唐代与一行几乎同时的南宫说的《神龙历》,其中有三个不合传统的做法,即有黄道而无赤道、以百分为分母和以远地点为近点月起算点.这些内容来自印度历法,与古希腊数理天文学是一脉相承的.据研究,《九执历》中明确了罗睺、计都的天文意义,许多月球算法都基于这些概念上[14].

朱文鑫有更明确的表述:“推阿修量:求黄白正交之宫度也.中历以自北而南之点为正交,今名降交,自南而北之点为中交,今名升交……大衍九道议,或即根据于此,而所测未密,故陈景玄谓‘大衍写九执其术未尽’.”.“依阿修量而测九道月行,以定罗计周天,于是大衍遂为唐历之冠.”[15]朱文鑫指出一行深刻了解《九执历》的一些内容和做法,他的工作受到《九执历》的影响,其中,测量“阿修量”(即黄白正交宫度)而导致一行测九道月行以定罗计周天,于是大衍历成为唐代最好的历法.

综上,一行《大衍历》中对九道术算法的进一步完善,与其对黄白交点与黄白正交宫度等概念的确定有关,而这一点,来自唐代官修印度梵语转译成汉语的《九执历》.由此,一行《大衍历》成为中国历史上最好的历法之一,在唐代更是有里程碑意义.

4 什么是九道术?

笔者对《大衍历议·九道议》关于“九道术”的分析后发现,一行在明确“阿修量”后,依旧测月行九道,以定罗计周天,原因是罗、计周天一旦确定,月行九道的位置就定下来了.因此一行很自信地说:“夫日行与岁差偕迁,月行随交限而变,遁伏相消,朓朒相补,则九道之数可知矣”.那么九道术到底是什么?

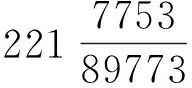

《大衍历议·九道议》有:“日出入赤道二十四度,月出入黄道六度,相距则四分之一,故于九道之变,以四立为中交.在二分,增四分之一,而与黄道度相半.在二至,减四分之一,而与黄道度正均.故推极其数,引而伸之,每气移一候.月道所差,增损九分之一,七十二候而九道究矣.”

“凡月交一终,退前所交一度及余八万九千七百七十三分度之四万二千五百三少半,积二百二十一月及分七千七百五十三,而交道周天矣.因而半之,将九年而九道终.”[5]

5 结论

“九道术”围绕汉代以来对于月行迟疾规律的描述而产生.汉代关于“月行九道”的说法来自谶纬图说,并不科学;这个时期“九道术”用来解释月球的近点月周期现象.由于月球轨道在空间的变化非常明显,所以,实际上月行“九道”与黄白交点的进动关系很密切,但是统观汉代,由于对交点月的认识比较模糊,所以对“九道”的解释一直是模糊而不成熟的.《乾象历》的月离表虽然拟合了月球不均匀性运动,但是对九道术的解释语焉不详.统观东汉以来对于交点月及其交食周期的研究发现,对它的认识,史料可考的只有“退分”的记载,前人研究认为,其周期值的计算是利用交食周期推衍出来的,这倒有点符合古希腊的传统.关于这一点还有进一步探讨的必要.

九道术在唐代以前和以后的解释有所不同.唐代一行编撰《大衍历》参考了《九执历》中对于“阿修量”(即黄、白正交宫度)的发现,他在“九道议”中不仅回顾了九道术在中国的历史,而且从中国传统天文学角度,基本解释清楚了“九岁九道一复”的含义.由于一行掌握了月球运动的许多关键内容,他除了合理解释传统九道术的含义外,在九道术的基础上进一步发展了若干算法,包括由于黄白交点在黄道上的退行,月球轨道沿黄道连续滑动所导致的月道空间变化,即利用九道术来解释任意时刻白道与黄道的相对位置.

实际上,月球在一个黄白交点进动周期内,其轨道在空间的变化情况远不止“九道”,而是成连续变化的许多条.唐代以后,“九道术”转变为一种算法,与黄白交点密切相关.在名称上仍然沿用传统的说法.

[1]钱宝琮.汉人月行研究[C]//钱宝琮科学史论文选集.北京:科学出版社,1983:184.

[2]陈久金.九道术解[J].自然科学史研究,1982(2).

[3]王胜利.“九道”概述[J].历史研究,1982(2):91-101.

[4]曲安京.中国数理天文学[M].北京:科学出版社,2008:331-347.

[5]新唐书天文志[M]//历代律历天文等志汇编,1976:2205.

[6]陈久金.中国古代天文学家[M].北京:中国科学技术出版社,2008.

[7]续汉书·律历志[M]//历代律历天文等志汇编,1976:334,1484.

[8]晋书·律历志[M]//历代律历天文等志汇编,1976:1591.

[9]陈美东.古历新探[M].沈阳:辽宁教育出版社,1999:235.

[10]Olaf Pedersen. A Survey of the Almagest[M]. Odense: Odense university press,1974.

[11](法)丹容.球面天文学和天体力学引论[M].李珩,译.北京:科学出版社,1980.

[12]邓可卉.托勒密《至大论》研究[D].西北大学博士学位论文,2005.

[13]钮卫星.罗睺、计都天文学含义考源[J].天文学报,1994(3).

[14](日)薮内清.《九执历》研究——唐代传入中国的印度天文学[J].科学史译丛,1984,4(3):2.

[15]朱文鑫.历法通志[M].北京:商务印书馆,1934.

[责任编辑黄祖宾]

[责任校对苏琴]

Discuss again Jiudaoshu

DENG Ke-hui

(CollegeofHumanitiesandSocialSciences,DonghuaUniversity,Shanghai201620,China)

The paper analyses the meaning of Jiudaoshu and thinks the ancient’s understanding to draconic month was unclear. On the contrary, the Greeks had distinctive knowledge to anomalistic month and draconic month. The paper put forward a new explanation to Jiudaoshu based on Discuss on Dayan calendar (《大衍历议》)and Zhu Wenxin's viewpoint.

Jiudaoshu;Liu Hong;anomalistic revolution in Greece;Discuss on Dayan calendar

2016-03-10.

国家自然科学基金资助项目(11373016).

邓可卉(1966-),女,东华大学人文学院教授,博士生导师,研究方向:天文学史.

P1-09

A

1673-8462(2016)02-0021-04