非营利组织的社会企业化:模式与策略

田 蓉Lucy Jordan(1.南京大学社会学院,江苏南京 1003;.香港大学 社会工作与社会行政系,香港)

公共政策与公共管理

非营利组织的社会企业化:模式与策略

田蓉1Lucy Jordan2

(1.南京大学社会学院,江苏南京 210023;2.香港大学 社会工作与社会行政系,香港)

1980年代至今,受到社会福利社会化以及新自由主义思潮在公共部门的影响,中国的非营利部门与西方一样深受市场因素影响,社会企业这种新型组织形态也在我国非营利部门兴起。根据Alter的类型划分,分析了我国福利领域非营利组织社会企业化模式及其影响因素,探讨了社会企业平衡经济与社会双重目标的策略选择。基于一个对运作社会企业项目的NPO组织的小型调查和两家NPO组织的深度访谈,本文认为,服务收费模式和雇佣就业模式为当前社会福利领域非营利组织较为普遍的社会企业化模式,为机构企业化运作背后之动力,满足社会需要、缓解财政压力与提升社会影响力。交叉补贴,多元化,快速扩张与治理保障是机构平衡双重目标之策略。

非营利组织 社会企业 运作模式 双重目标

在传统慈善组织向现代非营利部门发展的历程中,三种实体——身份团体、专业人士及政府发挥了重要作用。①Dimaggio and Anheier,“The Sociology of Nonprofit Organizations and Sectors”,AnnualReview ofSociology,Vol.16,1990,PP. 139-159.在此三种实体驱动下,非营利组织(Nonprofit Organization,NPO)的发展经历了慈善组织、志愿组织及第三方政府(third-party government)的发展阶段。当前,市场成为影响NPO发展最为关键的实体,社会企业成为非营利部门的新型组织形态。②田蓉:《西方非政府组织转型及其影响因素分析》,《东岳论丛》2010年第11期。对应西方NPO部门发展,中国的NPO发展缺乏专业人士推动的阶段(见表1)。对于非营利组织发展至关重要的专业力量未及充分发展便受到了阻隔,使得中国NPO部门发展直接受到了政府力量的影响。1980年代至今,受到社会福利社会化以及新自由主义思潮在公共部门的影响,中国的非营利部门与西方一样深受市场因素影响,社会企业此种新型组织形态也在我国非营利部门兴起。

表1 中西方NPO转型

西方国家社会企业发展所面临的重要挑战之一是如何平衡其双重目标——商业目标与社会使命,①Cooney,K.,“An Exploratory Study of Social Purpose Business Models in the United States”,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,Vol.40,2011,PP.185-196.此议题对于欠缺专业化发展阶段的中国非营利领域的社会企业化,是否更为挑战?Alter根据社会企业与其目标服务人群,市场及其母机构之间产品、服务与财政流的输入输出关系,提出社会企业运作的七种基本运作模式,②Alter,S.K,Social Enterprise Models and Their Mission and MoneyRelationships.InA.Nicholls(Ed.),Social entrepreneurship:New Models of Sustainable Change,New York:Oxford University Press,2006,PP.205-232.此模式类型常被学者运用于不同文化情境检视当地社会企业之发展,如美国,③Cooney,K.,“An Exploratory Study of Social Purpose Business Models in the United States”,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,Vol.40,2011,PP.185-196.我国台湾④郑胜分、王致雅:《台湾社会企业的发展经验》,《中国非营利评论》2010年第2期。及香港地区。⑤Chan Kam Tong et al.,Overview of Social Enterprise in Hong Kong,Unit for Third Sector Studies,Hong Kong Polytechnic University,2006.本文依托Alter的类型划分探讨我国福利领域非营利组织社会企业化模式,探讨不同模式选择背后之影响因素及组织平衡双重目标之策略选择。

一、非营利组织社会企业化及其运作模式

(一)非营利组织社会企业化

社会企业在全球的发展有两种路径,一为公司企业的非营利化活动,一为非营利机构的商业化。⑥OECD,Social Enterprises,OECD,1999,P.10.美国社会企业的发展主要基于非营利组织因应财政压力而师法企业的商业化风潮;⑦Dees,J.G.,“Enterprising Nonprofits”,Harvard Business Review,Jan-Feb,1998,PP.55-67.而欧洲社会企业兴起则主要为应对高失业问题,在政府政策鼓励下,微型企业效法非营利组织的活动。⑧⑨Defourny,J.,Introduction:From Third Sector to Social Enterprise.In Carol Borzaga&Jacques Defourny(eds.).The Emergence of Social Enterprise.London&New York:Routledge,2001,PP.1-28.新近,从政府公共服务机构改革中分离出的合作社与互助组织成为社会企业发展的新路径,如英国国民健康服务体系改革中成立的合作互助组织。⑩NCVO,UK Civil Society Almanac 2011,London:NCVO.而中国社会企业的兴起源自于政府部门改革,非营利部门市场化,商业部门及国际机构推动。⑪余晓敏、张强、赖佐夫:《国际比较视野下的中国社会企业》,《经济社会体制比较》2011年第1期。本研究主要关注从非营利部门发展出的社会企业。

什么是社会企业,中国学界尚无统一定义。⑫黄承伟、覃志敏:《我国社会企业发展研究述评》,《学习与实践》2013年第5期。王名与朱晓红系统梳理国内外研究,从现象和本质两个维度定义社会企业为一种介于公益与营利之间的企业形态,从现象上看可以是企业也可以是非营利组织,从本质上看则是对企业和非营利组织的否定和超越。⑬王名、朱晓红:《社会企业论纲》,《中国非营利评论》2010年第12期。他们虽然提出真正的社会企业是社会企业家精神在组织中的成功体现,但此界定依然缺乏具体可操作之指标。综观全球社会企业的定义,有视其为一种独立于私营部门与政府部门以外的“组织”;或为组织运作之“商业化活动”。本研究中社会企业界定兼顾此双重面向,指的是NPO领域新的组织形式及NPO组织的商业化活动,这些组织与活动运用商业手段以实现社会目标。

(二)非营利组织社会企业化运作模式

Alter根据社会企业与其目标服务人群及市场之间产品/服务与资金流的输入输出关系提出社会企业运作的七种基本运作模式:创业家模式(entrepreneur model)、市场媒介模式(market intermediary model)、雇佣就业模式(employment model)、服务收费模式(fee-for-service model)、服务补贴模式(subsidization model)、市场联结模式(marketlinkagemodel) 与 组 织 支 持 模 式(organizational support model),并在此基础上发展出四种融合模式:复杂模式(complex model)、混合模式(mixed model)及特许经营(franchise)与私营机 构 的 伙 伴 关 系 (partnershipwithprivate corporations)两种增强模式。①Alter,K.,Social Enterprise Typology,Virtue Ventures LLC,2007,P.14.Cooney应用Alter的模式分析美国NPO社会企业商业机制与公益使命之平衡策略,提出缓慢发展、多元化服务及交叉补贴为美国NPO平衡双重目标的三大策略。②Cooney,K.,“An Exploratory Study of Social Purpose Business Models in the United States”,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,Vol.40,2011,PP.185-196.Alter的模式也为香港社会企业研究所运用,被修改为五种模式:公司/中小企业模式、补助单位模式、社会合作社模式、跳蚤市场模式及合营模式以阐释不同社企机构管治的差异。③Chan Kam Tong et.al,Overview of Social Enterprise in Hong Kong,Unit for Third Sector Studies,Hong Kong Polytechnic University,2006.郑胜分与王致雅分析台湾社会企业发展模式时指出,政府倾向于发展工作整合型社企,非营利组织营办的社会企业主要为Alter模式中的创业家模式及市场媒介模式,而企业则从起初的社会创投模式转而更重视社会创新。④郑胜分、王致雅:《台湾社会企业的发展经验》,《中国非营利评论》2010年第2期,第32-59页。Defourny&Kim对东亚五个地区进行比较研究,提出普适于这些区域的五种社会企业模式:NGO交易模式、工作整合社会企业、合作社模式、非营利—营利合营模式与社区发展企业。⑤Jacques Defourny,Shin-Yang Kim,“Emerging Models of Social Enterprise in Eastern Asia:a Cross-country Analysis”,Social Enterprise Journal,Vol.7,2011,PP.86-111.不同于美国模式,政府及其公共政策在社会企业发展中发挥重要影响。较之西方脉络,公民社会影响力虽然较弱但正在显著发展。

余晓敏关于中国社会企业的研究提及出中国社会企业运作模式包括了服务收费、服务补贴、市场中介、创业家、雇佣就业与合作社模式,在借鉴Alter分类基础上新增合作社模式。⑥Xiaomin Yu,“Social Enterprise in China:Driving Forces,Development Patterns and Legal Framework”,Social Enterprise Journal,Vol.7 Iss:1,2011,PP.9-32.其研究未涉及这些模式的实际运作,但强调了理解这些不同模式运作的必要性。

综观国内外社会企业相关文献可见,研究重点集中在这几个方面:社会企业之缘起,NPO转型为社会企业之背景;⑦Dees,J.G.The Social Enterprise Spectrum:Philanthropy to Commerce,Boston:Harvard Business School Press,1996,PP. 396-343.社会企业的组织特征为何;⑧OECD,Social Enterprises,OECD,1999,P.10.社会企业的贡献与限制,商业机制与公益使命之间的平衡⑨OECD,The Non-profit Sector in a Changing Economy.Paris:OECD,2003.及社会企业在各地之新近发展实践及比较。⑩Kerlin,J.A.,”A Comparative Analysis of the Global Emergence of Social Enterprise”,Voluntas,Vol.21,2010,PP.162-179.⑪赵萌:《社会企业战略:英国政府经验及对中国的启示》,《经济社会体制比较》2009年第4期。相较于从宏观部门层面探讨社会企业兴起原因及其特性的研究,从中观组织层面切入剖析不同社会企业之运作实践、经营策略的文献仍然有限。⑫黄承伟、覃志敏:《我国社会企业发展研究述评》,《学习与实践》2013年第5期。实务领域的调查报告为我们提供了中国社会企业分布、领域、影响力及其所面临困境等概况信息。⑬恩派2009年受英国领事馆委托完成的《中国社会企业调查报告》,青年社会企业家基金会2012年完成的《中国社会企业调查报告》及《中国社会企业与社会投资影响力报告》。学界基于组织层面展开了研究,如朱晓红的研究分析了中国青年创业国际计划(YBC)在汶川地震后的“重建家园创业行动”,指出YBC通过设立专项基金,以无抵押无担保方式提供创业青年基金支持,是介于公益与营利之间的运作方式。①朱晓红:《YBC重建家园创业行动及其经验分析——基于社会企业的视角》,《中国非营利评论》2008年第2期。彭婧与李东林则以宁夏扶贫与环境改造中心的小额信贷模式为例,阐述其社会企业实践。②彭婧、李冬林:《宁夏盐池小额贷款的实践:社会企业视角》,《中国非营利评论》2010年第2期。依据Alter的模型,福利企业是提供服务对象就业机会的雇佣模式,而YBC与宁夏小额信贷则可视为以信贷方式帮助服务对象创业的创业家模式。这两项研究均强调与肯定社会企业的积极效应,但未涉及组织运作中公益与营利目标及其背后蕴含的不同机制的协调平衡。

三、资料与方法

本文资料源自作者对长三角地区三所主要城市(南京、上海与杭州)社会企业模式的初期阶段研究。本文分析是基于一个对运作社会企业项目的NPO组织的小型调查和两家NPO组织的深度访谈。调查的样本出于便利考虑,选取了2012年南京公益组织展览会上102家组织。向102家组织发放了问卷,其中60家组织接受调研并完成了问卷,问卷回复率超过60%。参展的组织中有部分学生社团,这些组织一般没有在民政部门注册,收入主要来自学校小额资助(少于一万元人民币)。拒绝回复问卷的组织中大量为此类组织(约30家),因其没有收费收入来源,自认为不符合我们调查的群体。如果考虑此因素,则此次调查的问卷回复率将显著提升,超过80%。

调查使用的简短问卷包含24个封闭式问题与1个开放式问题,涉及主题包括法律身份、服务领域、服务对象、收入来源、经营收入类型、收入项目开设原因、领导人背景与对于社会企业概念的理解等。问卷由访问员根据受访者回答填写。对于南京两家机构的深度访谈获得的信息将补充问卷收集数据进行数据分析。一家机构为服务特殊儿童(特别是自闭症儿童)的机构(A机构),另一家机构为障碍群体提供职业训练与庇护就业。

初期阶段研究数据依主题进行描述性统计分析,对质性访谈数据进行内容分析,以探讨如下三个问题:(1)哪些组织当前正运作社会企业?(2)这些社会企业采用哪些类型的社会企业运作模式?这些组织运作社会企业的动机何在?(3)鉴于中国强政府与缺乏成熟专业社会服务群体的情境脉络,社会企业运作模式选择与商业社会目标平衡之间的关系如何?

四、结果与分析

(一)NPO社会企业化概况

本研究第一个问题关心哪种类型的组织运作社会企业?社会企业在我国尚无统一界定,笔者想了解实务界人士如何理解社会企业概念,请受访者自我识别他们的组织是否为社会企业并进而询问他们对于社会企业概念的理解。同时,鉴于NPO社会企业化常由组织的创收项目发展而来,③Alter,K.,Social Enterprise Typology,Virtue Ventures LLC,2007,P.14.因此本研究中,是否有经营收入被视为识别潜在社会企业的重要指标。

社会企业知晓及自我识别

关于社会企业概念知晓度,数据显示三分之二的组织从未听过此概念,四分之一的受访者认为他们的组织是社会企业。为了从外部视角更好地理解哪些组织可能是社会企业,笔者运用了法律身份、组织目标、收费收入及运作机制等指标探索南京NPO领域社会企业的范围。许多未登记注册组织或登记为社团或基金会的组织认为他们提供的是志愿服务,不是社会企业。他们不自认为是社会企业的一项重要原因是他们所提供的服务是免费的。

经营收入与法律身份

调查涉及的所有组织(N=60)中,三分之一(21)有来自向个人或组织提供收费服务的收入来源。这些组织的法律身份,近四分之三(15/21)注册为民办非企业单位(民非),其它四分之一组织涉及基金会,社区备案组织与未注册组织。基于南京的数据显示,中国NPO组织中,民非组织似乎最可能运作收费项目。这点与我国1980年代兴起的“社会福利社会化”改革密切相关。伴随着经济与政治领域的改革,政府也相应调整其在福利领域的角色,缩减其福利支出,管理与分配职能,而鼓励社区与社会民间力量动员多元化资源提供社区福利服务。即使为最弱势群体提供服务的公立福利机构如养老院与政府办福利工厂,政府也鼓励这些机构运作收费项目,自负盈亏以适应政府持续的福利开支削减。回应日益增加的社会服务需求,政府鼓励民众从社区或市场获得相应服务。

鉴于此背景,民非组织作为主要的社会服务提供者,多依赖向其服务对象如老年人、青少年、障碍人士及儿童等提供收费服务维持日常运作。本调查中自我识别为社团的组织,多为提供志愿服务的学生社团,他们的服务鲜少涉及收费项目。但亦有一家行业协会性质的社团提供收费服务项目。

服务领域与服务对象

调查涉及组织活动领域广泛,涉及NPO活动领域国际分类的12个领域。①十二个领域:教育和研究、社区发展和住宅、卫生保健、社会服务、慈善中介与志愿促进、法律、倡导与政治、文化和娱乐、宗教、环境保护、商业职业协会与工会、国际活动。其中,大多数为社会服务组织(25/60),其次为志愿服务促进组织(21/60)。如果考虑服务领域与社会企业的关系,笔者发现运作收费项目的组织中,社会服务领域组织占多数(17/26),志愿服务促进组织几乎不提供收费服务(2/26)。

民非是中国社会服务机构最普遍的法律身份,收费服务收入、服务领域及组织法律身份之间的关系是相互关联的。数据也显示,社会服务组织(包括民非、社团与基金会)服务人群广泛,多面向处于弱势地位的群体,如有障碍人士的低收入家庭。多数组织服务肢障或智障群体,为其提供收费服务、职业训练与就业机会。此外,老人群体也是调查中组织主要的服务对象,鉴于老人服务供不应求的现状,许多机构涉足老人服务领域。政府对于老人服务资助近些年有所增加,但仍不足以让这些民办老人服务机构维持其运营,收费服务因而成为这些机构维持生存的必要及重要手段。

其他收入来源

调查中半数机构接受政府资助或与政府有购买服务合约,这些组织中民非占绝大多数。回应日益显现的社会需求,政府也逐渐增加其福利领域的投入,各地政府结合当地特点,尝试多元策略资助福利服务,这是值得后续研究的重要领域。

(二)NPO社会企业化运作之动机与模式

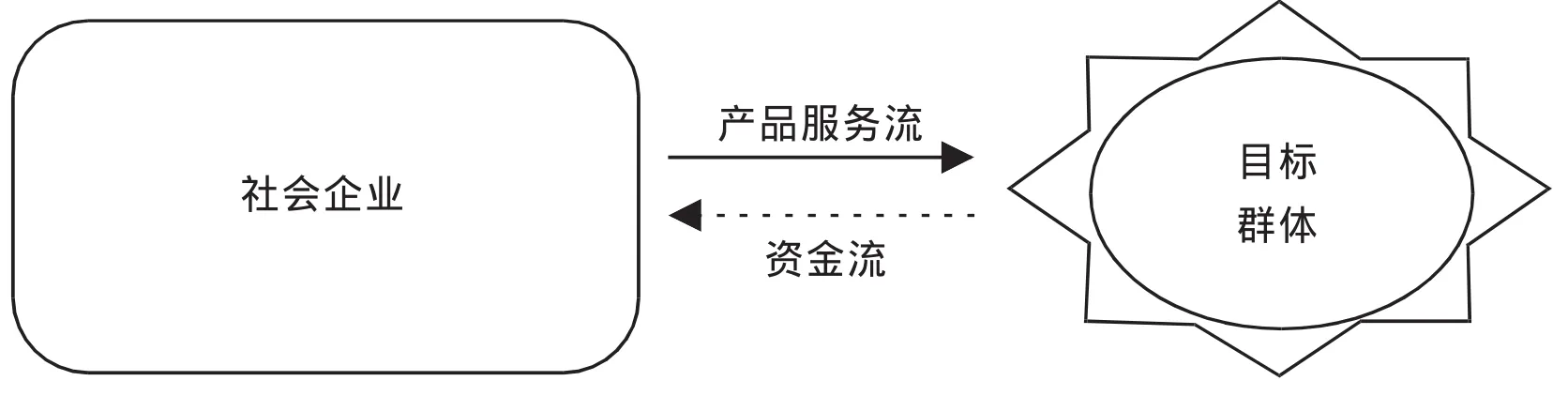

本文探讨的第二个问题是这些机构社会企业化背后的动机何在?其采用何种运作模式?依据Alter类型划分,本文数据显示,社企运作模式多为雇佣就业模式(13/26)与服务收费模式(14/ 26),也有一定数量的组织,其社企符合服务补贴模式(6/26)与市场联结模式(4/26)。需要指出的是,这里的数据彼此之间并非互斥,这些组织通常运作多种社企模式,呈现Alter类型中的复杂模式与混合模式。②多种模式的组合发生在社企内部为复杂模式,发生在社企母机构层面则为混合模式。雇佣就业模式指,社会企业为其目标群体或客户提供就业机会和在职培训,通过运营一家公司企业雇佣其客户并在公开市场销售产品或提供服务获取收入,用于支付项目成本和运营开支,包括工资和雇佣导致的其它费用(如图1)。这类社企的服务对象多为就业不利的群体如障碍人士、刑满释放人员、风险青少年或流浪乞讨人员等。

服务收费模式指社会企业商业化其社会服务,直接销售给目标群体或客户,包括个人、公司企业、社区或第三方付费者,通过服务收费自负盈亏(如图2)。雇佣就业模式多运用于服务障碍人士、青年、低收入妇女、成瘾者或无家可归者的组织,而服务收费模式不仅常见于社会福利领域NPO机构,也适用于文化教育等领域NPO。本研究选取的两家机构,即为典型的雇佣就业模式与服务收费模式,接下来以此两家个案,分析其选择社会企业化模式背后的动机。

图1 雇佣就业模式

图2 服务收费模式

服务收费模式

我国法律规定只有公募基金会可以向公众筹募资金,尽管某些城市如广州已出台相关政策,开放慈善公益类社会团体,民办非企业单位及非营利事业单位社会公开募捐资格,①《广州市募捐条例》2012年5月1日执行。大部分的NPO组织还没有资格公开劝募。有限的政府资助与受限的公众捐助使得NPO组织依赖收费收入维持运营,这一定程度解释了为何服务收费为NPO社会企业化的普遍模式。这种社企模式之普遍多缘于机构的财政压力。

本文涉及的个案组织A即属于这种类型。机构A是一家服务特殊儿童的机构,2010年成立第一年获得某基金会资助提供办公场地,加之服务多为家庭上门服务,不需要支付办公场地租赁等费用,依赖服务对象收费,机构勉强维持运作。2012年,机构创办人C先生讲起机构的财务状况这样说:

机构目前的收入只够付导师们的家庭上门服务的费用,目前为止,我自己还在往里面贴钱,不知道能支撑多久。

类似A机构的服务组织在南京很普遍,这样白手起家的小型服务机构在无法获得政府资源支持以及社会公众捐助的环境里能否依赖其服务收费生存下来,仍然是个疑问。2012年,机构负责人C先生获选某基金会“社会企业自我突破奖”,得到二十万元资助,很大程度缓解了机构生存压力。在这笔资金支持下,机构改善了硬件设施,也帮助机构在2013年和2014年连续两年获得南京市公益创投资金支持,保障了机构后续的运转。

雇佣就业模式

有些组织则出于回应服务对象需要运作社会企业。机构B是一家以公司身份注册的为智障人士提供职业训练与就业机会的烘培坊,其母机构为业内深具影响力的组织。如果说机构A的服务收费模式很大程度缘于机构的财政压力,那么机构B的成立则是看到其服务对象的需要而拓展出新的服务领域,机构初衷是为智障人士提供职业训练与就业机会。机构B从2009年成立起,一直处在亏损状态,依赖母机构补贴和捐款维持运作。为何亏损的社企项目依然要推进,宁愿母机构不断补贴也要继续运营下去?此社企负责人Z先生这样说:

我们也想能把它变成一个募款的平台,让大家都知道有机会参与社会公益……因为我们所有的社会服务网点都在南京社区,这当中有很多工作可以做的,还是蛮有潜力的,我是蛮看重这个平台的。

Z先生提及的利用社企铺设的服务网点成为其母机构的募款平台的功能考虑显然超出社企成立初衷之提供就业的社会目标。对于机构B这样一家有着宗教背景的机构,如何在大众传媒正式渠道之外,找到适宜的提升组织公众形象的渠道是非常重要的。Z先生经营的此家提供智障人士就业庇护的社企如果可以成功运营,如期发展出连锁门店,无疑对其母机构的社会影响力有很大帮助。在此意义上,社企即使亏损运营,也不失为机构B进行营销宣传的一个窗口。当然,Z先生对于这家社企未来的前景还是有信心的,认为其存在市场空间,可以产生经济效益。

我觉得像这样的社会企业还是很有前景的,因为我们对产品、市场、客户的定位,从一开始的混沌状态到现在越来越清晰了。

(三)NPO社会企业化双重目标之平衡

本研究第三个问题关注NPO社会企业化过程中经济与社会双重目标的平衡。本研究提出的社会福利领域较普遍的两种社企模式,雇佣就业模式因其服务对象多为弱势群体,导致效率低下,生产成本高,一定程度影响了组织生存能力。①苗青:《社会企业——链接商业与公益》,浙江大学出版社2014年版,第19页。服务收费模式同样面临能否自负盈亏的考验,因其服务客户可能是经济条件不佳付不起费的人群。

机构A成立至今也是举步维艰,用其负责人的话来讲,“还处在求生存的阶段”。2015年5月与C先生聊起机构现状,他表示“仍在坚持中”。机构B项目形式运作在2007年开始,2009年正式以公司身份注册,成立之后几年内一直亏损运营,直到今年7月从其母机构负责人处得知,机构B仍然只能维持基本经营。

(机构B)只能保持一个最基本的维持,就是经营的维持,前期的基本投入收不回来。

机构B的负责人Z先生谈起机构经济与社会目标平衡之间的张力,认为当前的模式是保障了社会目标而牺牲了经济目标。但对于一家社会企业而言,经济目标无法实现可持续,社会目标又如何能够持续是机构不得不面对的挑战。

在庇护就业和效率之间要做选择,庇护就业肯定就要牺牲效率,但是,办面包坊的根本目的就是职业训练、庇护就业,这两个矛盾我们现在也还在调整,再加上我们人力资源整体的结构还是比较弱,无论营销方面,还是政策方面,整体还偏弱。我们市场这一块客观来讲相对比较弱。目前的模式是牺牲了效率。

从机构A与机构B的分析可见,两家机构的社会企业化进程面临的首要挑战是经济目标的实现。面对这样的压力,机构会如何应对呢?

县级异地防汛会商视频会议系统的建成,实现了国家、省、市、县四级防汛抗旱指挥部门的异地视频会商,充分发挥了协同指挥和调度功能;同时,卢氏、栾川、南召等8个县的异地防汛会商视频会议系统延伸到了乡镇。异地防汛会商视频会议系统已成为各级水利部门召开视频会议、进行防汛会商的主要平台。2012年7月3日,河南省防办对山洪灾害防治非工程措施项目建设的县级防汛视频会商系统进行了应急演练,并对防汛工作进行了安排部署;平顶山等市随即召开了所辖县视频会议,对迎战7月4日的强降雨进行了紧急部署;省、市、县三级防汛视频会商系统为应对此次强降雨提供了有力支撑,效果显著。

交叉补贴

调查数据显示,运营收费项目的机构里,2/3会接受其母机构的补贴,这种补贴涉及财政、人力及物力方面的支持。个案分析也显示,组织规模似乎是影响社企商业与社会目标平衡的重要因素。组织规模较大,其分支部门也较多,不同部门提供的服务项目之间可以相互补贴与支援。机构B的运作从一开始即得到母机构人力与财力方面的支持。母机构为机构B申请到海外资助使其得以启动,机构B后续运作的资金与人力都与母机构另一服务智障群体的部门混合使用。

(机构B成立之初)工作人员也就一个面包师,然后再加几个义工,其实就是我们的特教老师。这些职员是合在一起的,包括现在我也有一些特教的专业、社工的专业,都是共享的,这两个(机构B与母机构下属智障人士服务部门)肯定是打断骨头连成筋,相互关联的。

母机构为机构B的每一家门店都购置了硬件设备,并提供场地租赁方面的支持。迄今为止,从与其母机构负责人的访谈中得知,这部分的投资短时间内无法收回。对于母机构的支持,机构B的负责人也坦言:

我想(总部)还是蛮重视的,因为我们目前还没出现大规模的亏损。如果出现大规模的亏损,就要总部想办法,它还是会支持的,不过我们不能有这样的依赖心理。

母机构以某部门的获利补贴另一部门的成本,这种交叉补贴的策略也为美国社企平衡双重目标所用。①Cooney,K.,“An Exploratory Study of Social Purpose Business Models in the United States”,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,Vol.40,2011,PP.185-196.规模较大的机构,还可以利用机构的内部市场,以及来自内部其他社会企业的商业智力资源来保证其商业目标的实现,但这种策略对于刚刚起步、规模较小、服务单一的组织而言就很难运用。而对于小机构而言,正如本研究中的机构A,则只能以多样化财政来源比如拓展基金会的资助或争取政府资助等方式来平衡收费项目可能面临经济风险。

多元化

比如说我们每天九点半之前必须出炉的面包,必须要有足够的产品上架的,暂时不考虑庇护就业,这一部分有效率就行,但是保质期比较长的,像曲奇,因为它保质期长,就可以每天生产,每天都保持一定的节奏去生产,不怕它卖不掉,反正卖不掉它保质期长嘛,像这个我们就希望以庇护性就业安置为主。

机构A没有可以依赖的母机构,因而只能积极拓展多元化资金渠道,以缓解单一服务收费项目的生存压力。基金会与政府资金皆为机构A争取资源的渠道。前面提及机构A获得的某基金会的资助,帮助机构支付了部分运营成本。

这个项目主要是垫付了三万块房租,还有就是建邺区和秦淮区两个点的注册经费。

根据机构A的策略规划,政府资助则更多用于服务贫困目标群体。

有些服务项目是收费的,以后发展得好的话,更多是公益性的,拿政府项目就是要服务没有付费能力的群体。

快速扩张

个案分析可见,除了交叉补贴、多样化产品服务及财政来源策略,快速增长亦为机构所采用之策略之一。以机构B运作之雇佣就业社企为例,自其2007年项目运作至2009年公司注册,即使机构运营尚未能自负盈亏,已于2012年连续开设两家店面,一家网店。不同于美国社企平衡双重目标所选择之缓慢发展策略,②Cooney,K.,“An Exploratory Study of Social Purpose Business Models in the United States”,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,Vol.40,2011,PP.185-196.我们看到快速增长策略在中国社企中的采用。分析这种“占地盘”式的发展策略可见,政府为其实体店面提供免费场地是影响其扩张的重要因素。而机构A也因为得到基金会与政府公益创投资金支持而得以快速拓展业务。

这种快速发展与政府近年对于社会服务类组织发展的鼓励密切相关。以个案所在南京为例,政府鼓励每个区都建立社会组织孵化中心,并自2012年开始启动公益创投,扶持社会组织发展。2013年政府除了继续推进公益创投,并以洽谈会形式促进各区级政府向社会组织购买社会服务,市级层面政府购买社会服务的规范机制也于2014年正式推出。

治理保障

对于这些机构而言,一旦能够实现经济目标,又有可能因组织的逐利倾向而发生使命漂移,尤其是身处尚未成熟的社会服务专业群体脉络之下。机构B在治理层面明确分工,保障双重目标的实现,负责人Z先生这样说:

我在面包坊是执行董事,就相当于治理层,不是我直接运营管理,而有一个经理在做这些,我保证它的价值,保证它不违背我们的目标。

但是单凭Z先生个人之力能否保证机构不偏离其社会目标?机构是否有其他专业力量能参与决策保障社会目标的实现?通过访谈了解到,机构B目前专职员工包括一名面包师、两名学徒、一名经理与一位会计,有三名智障学员在机构庇护就业。智障学员来自母机构另一社会服务部门,这些学员的辅导工作也仍然由原来的特教老师跟进。Z先生坦承机构的人力仍然薄弱,不论是管理人才还是社工人才皆欠缺。

我们人力资源的结构比较弱,无论是营销方面还是生产方面,整体都还偏弱。职业训练这块,这几年的模式从评估开始已经慢慢成体系了,但是在社工体系方面,我们现在有一个专职的社工,南航有一个MSW的实习生刚过来,我也是希望加强这一块,因为不管是对个案的知识,还是对产品的市场推广,我觉得社工的很多价值、理念和方法应该可以应用在社会企业。

目前机构的产能仍然不足,根据Z先生对机构的发展规划,希望未来生产线上智障学员与健全职员比例达到1:3,即三位健全面包师傅组合一名智障学员,保证产能与庇护就业双重目标的实现。目前的产能仍十分不足,能胜任参与的智障学员也有限,与预期的经济目标与社会目标的实现仍有距离。

五、结语

本文检视了南京NPO社会企业化模式及其双重目标平衡之议题。初期研究结果分析可见,与全球NPO一样,中国的NPO领域也面临同样的议题,如何在有限的公共资源下满足日益增长的社会需求。伴随着2008年全球金融危机衍生出的“大萧条”,①Coleman,S.,“The Decimation of America's Middle Class and Its Meaning for SocialWork”,Journalof Progressive Human Services,2012,23(1):76-93.这一挑战可能会愈发成为全球NPO部门的共同议题。

第一个研究问题基于小型问卷调查结果发现运作社会企业的NPO组织特征。可以看到提供收费服务的多为以民非法律身份注册的组织。第二个问题聚焦于研究识别出社会服务领域NPO社会企业运作模式及其模式选择背后的动机。不难发现,服务收费模式为社会服务领域NPO运作社会企业的主导模式,特别常见于受到募款限制的民非组织,主要是为了缓解机构的财政压力。雇佣就业模式也显见于中国NPO领域,特别是为障碍群体服务的领域。这种模式风行背后一方面是满足服务对象的社会融入需要,另一方面又成为NPO进行社会营销的策略选择。服务收费第三个问题关注NPO社会企业化过程中社会目标与经济目标的平衡。NPO运营社会企业首先面临经济目标能否实现的问题,无论是服务收费模式还是雇佣就业模式。服务收费模式还潜藏这样的问题,即许多服务对象无力购买社会照顾服务,这种服务提供方式可能因为这些最弱势群体的不符合收费服务条件,而导致更深重的社会排斥,最终无法达成组织社会目标,这一点在很多学者的研究中也已指出。②Alter,S.K,Social Enterprise Models and Their Mission and MoneyRelationships.InA.Nicholls(Ed.),Social Entrepreneurship:New Models of Sustainable Change,New York:Oxford University Press,2006,PP.205-232③田蓉:《香港社会福利领域非政府组织发展与转型》,《社会》2013年第1期。这些组织运用交叉补贴、多元化、快速发展及治理结构保障策略来平衡双重目标之间的压力,短期内取得了一定的成效。这些策略的后续效果如何仍然有待观察。

我们关心强政府与尚未成熟的社会服务专业群体脉络及机构社会企业双重目标的平衡之间是否存在关系。政府公共政策对于NPO及其社会企业化转变的影响在1980年代即已发生。但政府近年来公共领域的改革,政府购买社会服务又正在改变NPO领域的生态。政府正成为除了社企母机构及市场之外,影响社企生存的重要因素,政府的财力物力资助及福利政策皆影响到社会企业的发展。

此外,个案分析也涉及到社会服务专业群体的不成熟对于组织社会目标实现的影响。可见,专业人才在这样发展成熟的大机构中都如此缺乏,小机构的生态更令人堪忧。而这样的专业缺乏势必会令社企社会目标的实现难以保障。如果说采用雇佣模式的社企尚能以其提供的就业岗位多少衡量其社会目标之实现,那么采用收费服务模式的社企是否会因缺乏专业人士与专业价值的维护,而令其服务越发定位能付得起费甚至于富裕群体而益发远离弱势边缘群体,则让人产生疑虑。笔者在后续的研究中会进一步探讨强政府与弱专业力量脉络对于社企发展之影响。同时,笔者也发现,机构B的雇佣模式社企在调整其社会目标的界定,从早期的提供智障人士就业,正转变为提供其职业训练机会,促进其社会融入。社会目标渐由具体就业指标转为较为抽象之融入,这是社会目标之提升还是退转,仍有待后续研究。

(责任编辑:肖舟)

An Analysis of Nonprofit Organizations Operating Social Enterprise Models

TIAN Rong,Lucy Jordan

(School of Social and Behavioral Sciences,Nanjing University,Nanjing 210023,China)

This study aims to discuss the models of social enterprises operated by nonprofit organizations in the field of social welfare in China,examining the driving forces behind the models,and the strategies used by these organizations to balance social and economic objectives of their social enterprises.Two types of social enterprise models,the fee-for-service model and employment model are common among social welfare nonprofits organizations currently operating.Meeting social needs,relieving financial pressure and enhancing social impact are the driving forces underlying these nonprofits operating social enterprises. Cross-subsidy,diversification,and rapid expansion are the strategies applied by nonprofits to balance their double objectives.

nonprofit organization;social enterprise;operational model;double objectives

本文为国家社会科学基金项目“非营利组织社会企业化运作模式研究”(田蓉主持,11CSH053)阶段性成果之一。

田蓉(1977-),女,江苏扬州人,南京大学社会学院讲师,博士,研究方向:非营利组织与社会福利;Lucy Jordan(1969-),女,香港大学社会工作与社会行政系助理教授,博士,研究方向:移民、非营利组织。

C916

A

1008-7672(2016)04-0104-10