基于表层结构层析反演的黄土塬区激发技术研究

邓 飞,文雪康

(中石化西南油气分公司工程监督中心,四川德阳618000)

基于表层结构层析反演的黄土塬区激发技术研究

邓飞*,文雪康

(中石化西南油气分公司工程监督中心,四川德阳618000)

黄土塬区的地震采集是世界难题,激发、接收条件差,静校正问题非常突出,二维地震采集资料说明本地区低降速层对资料的影响较大,特别是不同深度激发的单炮品质变化极大。以往普遍采用的组合井激发方式大都在干燥黄土中激发,尚未改变资料信噪比低的现状。此次在黄土塬区进行了系统试验,采用单深井激发,为此我们进行高密度的表层调查并采用层析反演方法获取表层模型,从而实现了基于表层调查成果逐点设计激发井深的激发技术,获取了较高信噪比的资料,从本质上提升了黄土塬区的资料品质。

黄土塬区;地震采集;表层结构;起伏地表小折射;层析反演;激发技术

1 概述

鄂尔多斯盆地南部黄土塬地区地表条件非常复杂,第四系黄土层极厚,速度极低,厚度变化极大,表层地质条件横向变化剧烈,对地震波的吸收和衰减严重,而且还因含水程度及岩性差异产生明显的多次波以及沟塬之间巨大高差形成的次生干扰、侧面波等干扰波,记录信噪比极低[1]。

近几年,黄土塬区普遍采用组合井激发方式,资料品质取得了一定程度的改善,但仍未形成质变[2]。此次在黄土塬区进行三维攻关,通过激发因素试验分析可知,单深井所获得的单炮资料明显优于组合井激发的单炮资料,故本次攻关考虑采用单深井激发。因此,我们必须弄清巨厚黄土层的地球物理特征及激发因素与表层黄土结构之间的关系,并通过有效的表层调查方法反演出表层结构模型进行精确的激发因素设计,同时为静校正处理提供可靠的低降速带资料。

2 表层结构对激发效果的影响

地震波在介质中传播时,能量损失的程度与介质的品质因素Q有关。

在勘探的频率范围内(5~300Hz),地层品质因数随频率的变化很小,它的数值大小主要取决于地层岩石的致密程度,而地层岩石的致密程度影响纵波传播速度。不同的地层岩石,品质因数Q值不同。地层岩石的品质因数Q值越小,对地震波的衰减越大[3-4],Q值的计算有多种方法,在实际中常用的是品质因数Q与纵波速度关系的经验公式[5]:

Q=C×Vpm

C和M为常数,Vp为纵波速度,用km/s表示;一般m等于2.2;C等于14,单位为S2×km-2。

同时,还可根据地层衰减系数β与纵波速度关系的经验公式求得地层衰减系数β[6]:

β=1.949/Vpm

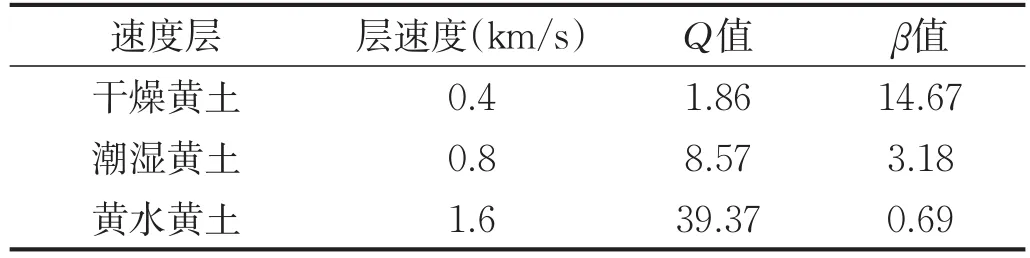

黄土塬区典型的表层岩性自上到下分别为干燥黄土、潮湿黄土和含水黄土,速度一般分别为400m/s、800m/s、1600m/s。因此,用上述经验公式计算出各层的Q值及β值,见表1。可见,表层干燥黄土Q值很小,比含水黄土Q值要小20倍以上。

表1 黄土塬区表层Q值、β值

同时,我们可以看出Vp越大,Q值也越大,衰减吸收也越小,所以我们认为应尽量选择速度高的黄土层激发。

3 表层结构层析反演方法

根据上述分析可知,地震高频信号的吸收和衰减主要在干燥黄土及潮湿黄土层,因此避开干燥黄土及潮湿黄土在速度更高的含水黄土中激发才能最大程度保证能量下传。

所以我们的难题就是找到适合黄土塬区有效的表层结构调查方法及解释方法,采用解释成果寻求一个稳定的速度层用于激发井深设计。

黄土塬区塬上、坡上均为第四系黄土覆盖,厚度为几十至几百米不等,采用常规微测井方法限于成井技术根本无法调查出表层结构,采用常规小折射方法又限于地表高差及巨厚低降速层而无法实施。受大炮初至反演近地表模型的启发,我们采用类似小折射及大折射的施工方法,称之为起伏地表小折射方法[7]。

野外施工方法与常规小折射基本相同,不同的是在地表高差较大的情况下施工,使用不同偏移距在排列两端各激发一炮或者几炮,完成一个测点的小折射野外采集。利用TOMODEL软件层析反演出排列段表层结构模型。

我们在勘探区内高差较大的坡上进行了试验,采用250m基本排列、偏移距1m的观测系统施工。模型反演后(图1)确定44m左右出现1600m/s含水黄土层,和岩性取芯结果吻合。

图1 反演表层结构模型图

在巨厚黄土覆盖区,我们采用大偏移距增加炮点的方法,通过在排列段及排列外增加若干炮点的复杂观测系统试验(图2),能够确保反演追踪到速度相对较高的含水黄土层,同时大大提高了反演模型的准确度。

图2 复杂观测系统试验排列与炮点示意图

4 应用效果分析

我们在勘探区内进行了高密度(400m×600m)的起伏地表小折射施工,通过反演获取了极为准确的表层结构成果。我们对表层调查成果插值拟合形成了以面元尺寸为单位的网格化数据成果,精确地提取了每个激发井的速度层界面深度,优选高的速度层,采用单深井尽可能在1600m/s的含水黄土层中激发(图3)。

从采集单炮上看,不同地形均获得了较高品质的单炮记录,静校正后可以看出:主要目的层反射连续性好,信噪比较高(图4)。从处理剖面上看,本次采用单深井激发所获取的资料信噪比较高,比以往组合激发有了较大程度提升(图5)。

5 结束语

此次在黄土塬区采用单深井激发,基于表层结构层析反演成果的激发技术,获取了较高信噪比的资料,从本质上提升了黄土塬区的资料品质,同时革新了黄土塬区地震采集方法技术,值得推广应用,但无论是高密度的表层调查还是单深井激发,其成本均极为高昂。

图4 不同地形静校正后单炮记录(塬、坡、沟)

图5 本次攻关黄土塬区典型剖面

另外,黄土塬地区由于低降速带横向变化剧烈,单炮初至畸变严重,静校正是一大难题。综合各种低速带资料的先验信息约束层析反演静校正技术、表层模型静校正等是黄土塬复杂地区静校正诸多方法之中非常重要的方法。所以高密度、精准的表层结构调查成果对解决黄土塬复杂地区静校正问题也具有极为重要的意义。

[1]程洪涛,等.黄土塬地区地震勘探激发技术探讨[J].工程地球物理学报,2005(6):460-465.

[2]赵延江.黄土塬地区地震勘探激发技术探讨[J].石油物探,2006,45(6):646-650.

[3]孙大明,等.高分辨率三维地震采集技术研究[J].吉林大学学报:地球科学版,2002,32(4):394-398.

[4]凌云.大地吸收衰减分析[J].石油地球物理勘探,2001,36(1):1-8.

[5]吕公河,等.黄土塬地区地震勘探采集技术[J].石油物探,2001,40(2):84-91.

[6]张忠坡,等.赛汉塔拉凹陷地震采集激发技术的研究与应用[J].江汉石油职工大学学报,2006,19(6):56-58.

[7]姚宗惠,等.鄂尔多斯西缘前陆盆地巨厚黄土地区地震采集技术[J].石油勘探与开发,2007,34(4):406-412.

P642

A

1004-5716(2016)07-0183-03

2015-06-24

2015-06-25

邓飞(1982-),男(汉族),湖北宜昌人,工程师,现从事物探采集监督工作。