物理教学中三段式合作学习模式

程长兴(四川省石棉县城北中学)

物理教学中三段式合作学习模式

程长兴

(四川省石棉县城北中学)

不懂合作,再拼搏也难以大成。小组合作,即小组合作学习(又称合作学习),于70年代率先兴起于美国,是目前世界上许多国家普遍采用的一种富有创意的教学理论与方略,并且已被广泛应用于中小学教学实践。由于其实效显著,被人们誉为近十几年最重要和最成功的教学改革。我校于2012年推进学习型课堂,实行了“小组合作模式”,我们在教学中尝试利用三段式合作学习模式进行实践。

要很好地实现“三段式合作学习”课堂教学模式,在合作学习中释放创造潜能,首先要做好组建、明确、培训三项工作:

组建结构合理的合作学习小组。在开展初中物理小组合作学习中,分组是至关重要的,要保证每个小组在大致相同的水平上展开合作学习,学生在竞争中有“旗鼓相当”的感觉,才会增加合作的动力,增强取胜的信心,提高小组合作学习的效率。我们把全班学生按“组内异质、组间同质”的原则,根据性别比例、兴趣倾向、学习水准、交往技能、守纪情况等合理搭配,分成学习小组,每组4~5人,编号为A、B、C、D、E,按长方形围坐,以便启发引导之后,学生面对面地进行小组讨论、合作完成实验。

明确合作学习中的分工职责。合作学习不是一种个人的学习行为,而是一种集体行为,这就需要学生有足够的团队意识。曾有一个古老的故事“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”。因此,建立合作学习小组后,要明确小组中每一个成员的责任,突出每个个体的作用,使每一个人不仅要对自己的学习负责,还要有帮助他人进步的义务,并为所在小组中其他学生的学习负责。A担任小组长,他的任务是指挥小组开展活动,负责小组所有的成员都能完成各自的任务,组织全组人员有序地开展讨论交流、实验操作、探究活动。B担任记录员,负责记录小组的活动、讨论结果、探究结论。C担任发言人,负责重述小组讨论学习的主要结论,并演示研究成果。D担任综合员,负责声音控制、补充、评价等。组内分工落实后,要引导学生懂得“分工不分家”的道理,对每一个学生所担任的角色可根据教学情况定期作适当的调整或轮换,使学生在形成一定的合作习惯的基础上培养全面的技能。

下面以“浮力”教学为例,谈谈“三段式合作学习”课堂教学模式。

教学模式图示:

实施三段式合作学习模式,旨在构建师生互动的教学关系,注重创造和谐的师生关系,使课堂教学在师生之间、学生之间形成多向交流的局面。

第一环节:个人自主预习(理解目标,自主学习)

教师设计自学提纲或导学案,让学生明确理解学习目标,并在目标的引领和问题的推动下,为实现目标奠定基础。

教师对学生的预习,要求要明确。

预习时间要求:如果教师给学生的预习时间太短,与学生实际所需的时间相差太大,学生无法完成预习。如果教师给学生的预习时间太长,有的学生无事可做,课堂可能会乱。

根据上述研究方法,建立参照系的基本数据指标见表1,2010~2017年湖南各地级市(州)评价指标基本数据通过综合收集整理列于表2。依上述研究方法和公式(1)~(4)计算得出2010~2017年湖南各地级市(州)相对资源承载力及其演化过程见表3及图1。

预习内容范围:导学案的目标明确,路子明晰,环节清楚,活动较易展开,练习适度。

预习内容要求:预习内容要求可以分为三方面。基本要求:每个学生都达到的基本要求;提高要求:中上等学生掌握的内容;发展性要求:对优生提出的更高要求。

预习方式要求:要求学生预习时在书上圈点批注或完成预习作业。

“浮力”预习导学案

学习目标:

感受浮力的存在,能说出什么是浮力;

我能用弹簧测力计测量浮力的大小;

我与同伴思考、讨论后能解释浮力产生的原因;

我能与同伴合作,探究浮力的大小与哪些因素有关。

预习任务:

一、基本要求

1.看教材49页并思考:

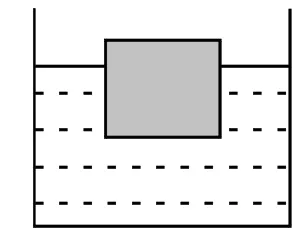

如图1:漂浮在水面的木块受几个力的作用?指出各力的方向和施力物体。在图1中画出木块的受力示意图。

图1

2.浮在液面的物体受到浮力的作用,那么,石块、金属块、钩码等一放入水中就下沉,它们会受到浮力吗?

二、提高要求

1.如何验证在水中下沉的物体也要受到浮力

下册《建筑奇观》一课时,有一位教师就精心选择大量的图片并配上图片说明,请学生猜猜这些图片分别是我国哪四大建筑?同时在教学活动中将学生分成四组,让学生以导游的身份分别介绍四大奇观。采用“穿越时空”的形式将课文设计为:“智慧之旅——赵州桥;人文之旅——大运河;奇迹之旅——明长城;震撼之旅——故宫。”引导学生思考:我们原以为建筑就是冷冰冰的,四四方方的,看了这些建筑我们才发现原来建筑也可以这么美,这么让人叹为观止。透过这些,我们看到了当时中国人民智慧与创造力。那么中国古代劳动人民呢?他们的智慧与创造力又是怎样的呢?最后,让学生观看《乐山之旅》视频,感受建筑之美,感受家乡之美。激发学生学习兴趣,达到以近思远,古今结合的教学目的。学生自然而然产生情感共鸣,实现情感价值观的熏陶。这节课运用图片、实物等直观材料的展示与解说,创设了令人神往和陶醉的情景,丰富了学生的感性认识;把复杂的问题简明化、抽象的问题形象化,使学生易于理解;充分调动学生的学习积极性和主动性,使学生生动活泼主动地学习,大大提高了课堂效率。

四、运用现代教学手段呈现历史情境

多媒体、微课、视频等现代教学手段,为历史情境再现提供条件,拓宽了教学途径。教师可以借助多样化的现代化教学手段,将空洞的历史变成有声有色、有血有肉的“形象”,呈现在学生面前。由此使教学内容具有直观可视性,这种新鲜、强烈的刺激反过来又会激发学生兴趣,激活历史课堂。学习“南京大屠杀”时,通过一段短短的影片再现历史,带领学生穿越时空,感受历史,将日军的残暴罪行直观地、触目惊心地呈现在学生面前,使学生在思想上产生共鸣。这不仅拉进了历史与现实的距离,也使学生对日军的残暴的行径有更具体、更深刻的认识。如在《第二次鸦片战争》的教学中,利用《火烧圆明园》影片片段导入新课,通过圆明园火烧前后对比,调动了学生的学习热情和求知欲望。让学生走入教师创设的历史情景,感受历史事件的过程,当学生看完影视资料时,学生已经融入历史情景中,然后让学生进一步行探究,教师进行适当引导,学生进而形成自己的知识、观点、态度、情感。

前苏联教育家苏霍姆林斯基说过:“如果教师不想方设法使学生进入情绪高昂的智力振奋的内心状态,就急于传授知识,那么这种知识只能使人产生冷漠的态度,而不动感情的脑力劳动就会带来疲倦。没有欢欣鼓舞的心情,学习就会成为学生的沉重的负担。”历史教学的实践证明,创设有效的历史情境,有助于体现历史的生动,也有助于理解生动的历史。历史情境教学,可以打破时空的界限,为学生再现历史画卷,缩小学生与历史的时空距离,使之目睹“历史的真实”,变被动地听记为主动地感知,从而激发学生学习的浓厚兴趣。历史情境教学,还可以使学生在美的形式和愉悦的内容中受到潜移默化的影响、陶冶情操、丰富情感世界。从而,更好体现历史教学的思想性、人文性,提高历史课堂效率。

梁励.论历史教学中问题情境的创设[J].课程·教材·教法,2005(5).

·编辑丁可楣