六郎庄五虎棍保护与发展现状调查研究

朱 佳,顾 军(北京联合大学,北京 100101)

六郎庄五虎棍保护与发展现状调查研究

朱 佳,顾 军

(北京联合大学,北京 100101)

六郎五虎棍相传诞生于清康熙年间,由村民阎发创建。光绪年间,六郎庄五虎棍会不但在颐和园为皇家表演,会中7位骨干成员还充任了升平署行署的御教习之职,可谓是名副其实的皇家香会。其表演剧情在“赵匡胤斗董家五虎”这一民间传说的基础上,增加了马童与车夫两个角色,共计10名武场演员以对打、群打的形式表现赵匡胤、柴王等人斗败五虎、三侠结义、五虎从军等剧情。其武场表演节奏快速而有真实感,注重套路和团体配合。2009年,六郎庄五虎棍凭借悠久的历史、精湛的表演入选北京市第三批非物质文化遗产名录。然而,受其自身表演形式的制约及客观环境的影响,六郎庄五虎棍未来的传承与发展依然面临着重重挑战。文章拟从六郎庄五虎棍的发展现状调查出发,探讨制约其传承发展的主要问题,并提出解决建议。

六郎庄五虎棍;非物质文化遗产;活态保护

1 六郎庄五虎棍及其表演形式

“六郎庄”位于北京市海淀区中部。东至芙蓉里小区,西近颐和园东墙,北至二龙闸和操场,南至巴沟村。历史上曾有“牛栏庄”[1]“柳浪庄”“吉祥庄”等若干旧称[2]。据传,清康熙年间村民阎发在村中组织若干棍术练家子成立了棍会。后因该会被康熙第七子淳度亲王允祐收归名下,并发放钱粮,而获名“允祐万善忠孝童子棍”[3]。而会中人为避其讳,采纳“允祐”二字的谐音称棍会为“永寿万善忠孝童子棍”。乾隆十九年(公元1754年),会众因在六郎庄静安院内兴建“慈育宫殿”用于供奉孝端皇太后的泥像,而得到了半副銮驾的赏赐①见于六郎庄五虎棍现存民国21年重整棍会所制拨旗条幅所记,现存于六郎庄村委会。。光绪年间,棍会7名骨干成员“广福、玉德、安文元、潘吉兴、蒋来福、苏彭寿、何长禄”[4]等进入六郎庄附近的升平署行署充任御教习并获恩赏[5];棍会40余名成员也多次为皇家表演并获得赏银[6],可谓名副其实的皇会。自清亡至抗日战争结束前,棍会表演活动出现断续,但训练并未停止。新中国成立后,棍会更名为六郎庄五虎棍,曾多次参加文艺汇演并恢复走会(图1、图2)。2009年,六郎庄五虎棍凭借悠久的历史、精湛的表演入选北京市第三批非物质文化遗产名录。

图1 2015 年八大处庙会化妆

图2 2015年妙峰山庙会车夫三节棍表演

六郎庄五虎棍的表演分为文场和武场。武场表演以民间传说“赵匡胤斗董家五虎”为蓝本(图3),讲述尚未发迹的赵匡胤路过董家桥遭遇董家五虎收取过桥费,遂与柴王及卖油郎郑子明3人合力斗败五虎为民除害的故事。六郎庄五虎棍在此基础上,增加了为赵匡胤牵马的马童和为柴王推车的车夫,共计10人,构成了武场表演的10大角色。10大角色以对打、群打的形式表现赵匡胤、柴王等人斗败五虎(图4)、三侠结义、五虎从军等剧情。除了对打节奏快,真实感强烈外,全体角色都用“棍”作为兵器,也是表演的一大亮点。此外,会中还保留着其他五虎棍会早已失传的“藤牌”②藤牌:六郎庄五虎棍表演所用兵器。以藤条编制的直径为七八十厘米的圆锅形盾牌,外侧中心画一虎头,内侧有提手,铃铛,使用时可以发出声响清脆悦耳。如今会中硕果仅存的有七八十年历史的藤牌均已收藏起来作为文物,新制10个藤牌由于手艺濒临失传、造价昂贵,故只用于演出,日常训练只用替代品。,并能演练“群牌围(五虎持藤牌围攻车夫(图5)”“对藤牌(任意一大角和一小角以藤牌对战)”“十人藤牌(10人皆持藤牌套打)”等独有套路。据传该会原有武打套路72套,目前传习下来的也有40余套③口述史调查资料。口述人:六郎庄五虎棍老艺人郝世桓;时间:2014年11月21日;地点:六郎庄五虎棍训练场;整理:朱佳、王涛、王雨晴等。。文场乐器一般须有“一架单皮、一面战鼓、一副大锣、两副大铙、两副大钹、两副大镲”参与演奏。每场表演所用人数及乐器数目不等,表演期间可增减或换人。文武场重在配合,乐器演奏的点数要紧跟武打的节奏。

图3 2015年妙峰山走会:红脸对五虎

图4 2015年妙峰山走会:柴王对五虎

图5 2015年妙峰山走会:车夫对五虎

2 六郎庄五虎棍的发展现状

2.1组织结构

六郎庄五虎棍会的组织结构较为特殊,可以简单分为外务和内务两大部分。外务部设名誉会首一人,由六郎庄村委会主任(原尹丽华、现高喜斌)兼任。名誉会首下设办事员一名,由村委会葛阳兼任,负责村委会与五虎棍会之间的联络与沟通、账务管理、日常耗材采办、外出演出所需车辆协调调度及其他非表演成员等非棍会内部事物。内务部分设一名总教师(池永福)负责全会日常管理及武术指导。其下设武场教练一名(葛长喜)督促日常训练,设文场教练一名负责文场固定成员训练及在外出表演前临时联络其他非固定成员补缺,设文档理事一名负责棍会内部文档撰写及整理。六郎庄五虎棍会组织结构图④口述史调查资料整理。口述人:六郎庄五虎棍总教师池永福;时间:2016年3月11日;地点:六郎庄五虎棍训练场;整理:朱佳。如图6所示。

图6 六郎庄五虎棍会组织结构图

以走会为例,其流程为:首先,由总教师及教练决定参与走会,并与庙会负责人议定具体时间;其次,总教师协调会内诸成员意见,请文、武场教练督促练习并决定该次走会所用套路,请前引、中军哨子等人员准备就位;随后,将出场补助、所需耗材及车辆数目上报村委会,由办事员核对采购并安排车辆;最后,由总教师领导棍会成员进行走会。

事实上,六郎庄五虎棍会的这种组织结构并非新创,而是在原有组织结构的基础上,为进一步区分职能以适应新形式发展而演化来的。在新中国成立以前,棍会一般由村内大地主担任名誉会首,协助召集村中富户解决棍会资金问题;设引善都管一名负责实际会内管理,即今总教师一职;设钱粮都管与司库都管负责采购耗材及账目管理,今合并为办事员管理。六郎庄五虎棍组织机构职能演化对比如表1所示。

表1 六郎庄五虎棍组织机构职能演化对比表

整体而言,六郎庄五虎棍会的组织结构安排相对较为合理。其最大特色是外务与内务两个管理层面既区分管理又相互配合。六郎庄村委会作为五虎棍会的上属领导,除敦促、监督棍会遵纪守法,协助管理乡镇资金补助并积极履行演出协议以外,不得干涉其他内部管理。凡有外事表演、走会等事宜,由村委协助调派人员、车辆。基本上只具有监督和协助支持两个职能;而六郎庄五虎棍会的总教师及文、武场教练才是棍会的实际管理者,对成员的选拔、管理以及技艺的传承全权负责。这种组织安排充分体现了民间事民间办的原则,政府机构只为棍会的发展提供辅助支持,而不干预其内部管理。

2.2人员构成与传承状况

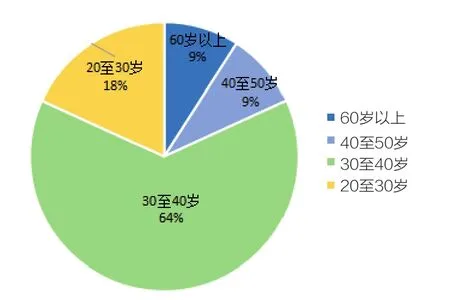

六郎庄五虎棍会现有固定成员26名,其中文场成员11名,武场成员15名。文场成员因表演基本不受年龄限制,学习较武场相对简单、速成,故一般采取非定期招募,自愿入会跟随前辈学习的模式。文场现有的11名成员中,20岁至30岁的青年成员占七成以上,现年69岁的张德友和49岁的谭兴路处于指导地位。整体而言,文场传承相对较好,六郎庄五虎棍文场成员年龄划分比重如图7所示。

图7 六郎庄五虎棍文场成员年龄划分比重图

然而武场的传承却正面临相当严峻的形式。

首先,后备成员严重不足。固定参与日常活动的15名成员中,年龄在69岁以上的3位成员(总教师池永福、协助教员郝世桓、韩燕文)基本已不再参与现场表演,转而从事日常训练指导及文献、套路整理等工作;实际参与武场表演的成员只有12名。而六郎庄五虎棍武场角色就有10名之多,其中红脸赵匡胤、黑脸郑子明与柴王这3位及其重要的角色也没有替补成员可用。详见表2。

表2 六郎庄五虎棍武场固定成员信息采集表

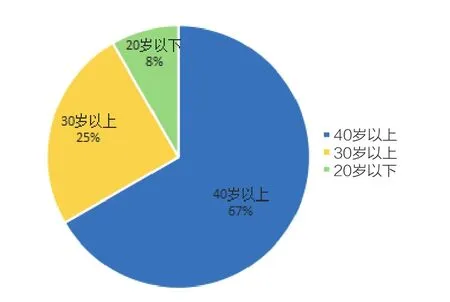

其次,参演成员老龄化严重。六郎庄五虎棍武场演员年龄比例图如图8所示,武场参演人员年龄在40岁以上的占总人数的67%,年龄在30岁左右的仅占25%。而20岁以下的新生力量仅有2012年入会的阎路1人。且在这支平均年龄近42岁的参演队伍中,尚有67岁高龄的苏玉春(饰马童),他于1956年入会,与总教师池永福属一辈人。

图8 六郎庄五虎棍武场演员年龄比例图

第三,传承人招募困难。六郎庄五虎棍原有的传承方式是地缘传承为主,血缘传承为辅,即学员需在十三四岁以下的本村人中挑选,获选要求除了腿脚利索、吃苦耐劳以外,外形和气度还要贴合角色本身。通常每10年培养一批新成员,每次有百十名幼童参加遴选,约有七成参选者不耐劳苦自行退出,最后在剩余的二三十名参选中选择十一二名入会学习。入会后先跟随总教师学习基本功及棍法,再按个人天赋分定角色,学员需从一而终不得中途串角儿。因此,棍会内虽然有诸如苏家这样自苏彭连⑤苏彭连:生猝年不详,清光绪年间入升平署六郎庄行署任御教习。至苏玉春传承四代人、历时百余年的世家存在,但家族内成员所饰角色也各不相同,如苏彭连饰演五根、其子苏广林饰演黑脸、其孙苏维德饰演红脸、重孙苏玉春饰演马童。抗日战争时期这种每10年1次的选拔模式被打破。20世纪50年代棍会恢复演出以后,分别在1951年和1956年两次招募学员,紧急补充新生力量。但受到文革的影响,棍会活动再次中断,直至80年才恢复招募。此后,受生活方式和思想观念转变等问题的影响,棍会一度难以招募新成员。1995年为解决传承困难,前任会首曹学忠与六郎庄小学合作,在校内选拔成员,且首次破例招收武场女学员。入会年龄也由19世纪50年代的7至9岁上升到十二三岁。这次合作虽然选拔出了张志君、崔鹏等武场成员,然而参选的女学员未能完成训练并加入棍会。另外,由于小学毕业后,学员升入初中,多不再参与训练,这项合作只持续了两年⑥口述史调查资料。口述人:六郎庄五虎棍老艺人池永福、葛长喜;时间:2015年9月16日;地点:六郎庄五虎棍训练场;整理:朱佳、王涛。。因此,1995年以后,棍会再难招募新成员。自1995年至今这21年间,只有阎路这一名新增成员,且其入会时已有16周岁。而六郎庄五虎棍2014年发布的成员招募通知更将年龄限制提升至18岁以下,比19世纪50年代足足提升了一倍⑦详见六郎庄村委会发布关于《六郎庄五虎棍会员招募通知》,2014年9月16日版。。

2.3技艺传承

六郎庄五虎棍文场表演所传15套音乐以打击乐为主,每套由“四喜铜、水豆、调香、亮场、三参、七棒、战场、全铜、镶、揉”等节奏构成。每场表演所用人数及乐器数目不等,表演期间可增减或换人,但乐器一般须有“一副大锣、一架单皮、一面战鼓、两副大铙、两副大钹、两副大镲”参与演奏。

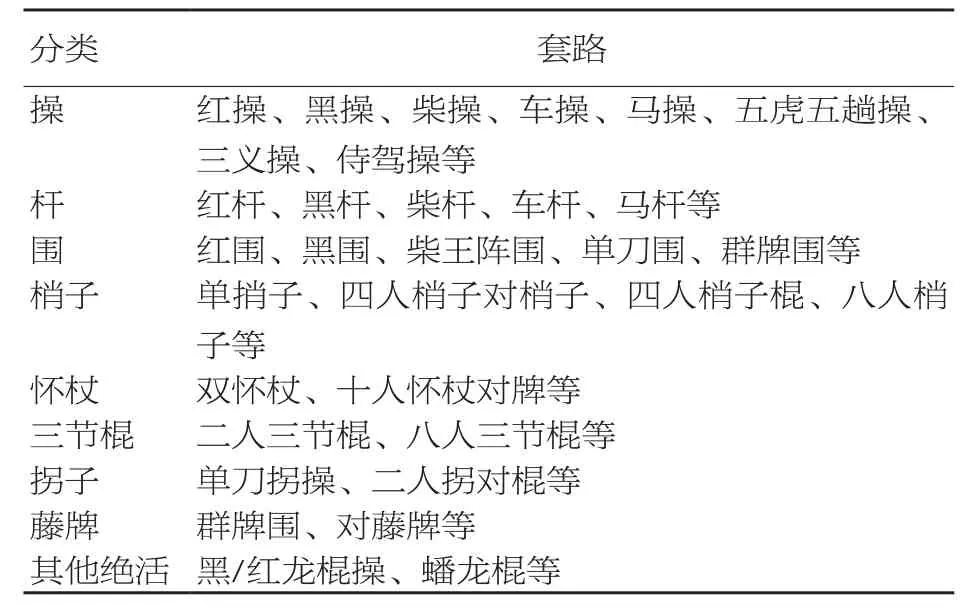

武场表演套路相传有72套之多,其中可回忆起名称的有60余套,经老艺人回忆整理至可实际操练的有40余套,表演常用的约有20余套。按表演形式大致可以分为以下几类。

第一,操类:操即操练,分单操和群操。单操指五大角(红脸、黑脸、柴王、拉车、马童)分别操练;群操指董家五虎集体操练,根据其所操练的阵型与招式又分为“山”“棍”“牌”“花”“背”5种,合称五虎群套5趟操。

第二,杆类:杆指使用齐眉棍对打,即五大角分别用棍与五虎对打。

第三,围类:围即五大角分别遭遇五虎围攻,按角色可分为红围(红脸用棍迎战五虎棍)、黑围(黑脸使用藤牌⑧藤牌:六郎庄五虎棍独有的兵器,以藤条编制成圆形盾牌状。会中现存最早的藤牌已有百余年历史。迎战五虎棍)、柴王阵围(柴王用棍迎战五虎棍)、单刀围(马童使用单刀⑨单刀:六郎庄五虎棍以棍作为兵器,单刀即单短棒当作刀用。迎战五虎棍)及群牌围(车夫使用单刀迎战五虎藤牌)。其余套路按使用兵器不同还可以分为:梢子、怀杖、三节棍等目类。

六郎庄五虎棍的表演以武术为基础,除传统武术里的朝天镫、铁门坎等绝活穿插在套路中进行表演以外,红脸、黑脸使用御赐龙棍所表演的红龙棍操、黑龙棍操也是该会所独有并传承至今的独门功夫。六郎庄五虎棍部分套路分类表⑩口述史调查资料:口述人:六郎庄五虎棍老艺人池永福、韩燕文、葛长喜,时间:2014年11月22日,地点:六郎庄五虎棍训练场,整理:朱佳、王涛、鲍司辰等。及2009年《六郎庄五虎棍北京市非物质文化遗产申报资料》。如表3所示。

表3 六郎庄五虎棍部分套路分类表

为确保技艺的传承,棍会制定了每周一至周五早8:30至11:30的训练制度,规定要求会内成员于8:30分之前到达训练场地做好压腿、倒立、踢腿等热身动作,随后做开展骑马蹲档式、弓步和金鸡独立等基本功练习。之后正式开始单操、群操等套路练习,每天练习套路在七八套左右,现场由武场教练葛长喜负责,池永福、韩燕文等老教师不定期前来指导,成员间可随时探讨。遇有表演,则在临近的一段时期提前编排、反复练习现场所用的套路。

2.4资金来源与主要活动

目前,棍会的日常维持与活动经费主要源于乡镇下属的万柳集团与六郎庄村委会每年40余万的资金投入。这部分资金主要用于武场教练及学员的基本工资(约30余万),外出表演时的所需的服装、道具、交通费、日常训练场地的水电开支及其他支出等,每年约10万元。文场演员则只在排练和演出时,按天数给予每人每天70元左右的补助。而按相关协议,棍会每年需参与诸如海淀镇运动会、文艺汇演等各项乡镇及村委会组织的活动,并按场次给予演出补助。

此外,虽然棍会每年还需到大庙会进行走会表演、参加武术比赛、文艺比赛等活动,但所获的报酬往往与耗费不成正比,甚至入不敷出。比赛仅有获胜者有奖励,而参与走会则更多是赔本赚吆喝。以2015年上半年棍会所参与的3场庙会为例,妙峰山庙会分文不给、丰台药王庙庙会仅给1 000元车脚费、仅有八大处庙会因为具有表演性质故而获得4 000元左右的收入。然而由于五虎棍这一表演项目人数众多,每次参与表演的武场演员至少10人,文场演员在7至10人不等,按文场每人每场70元左右、武场每人200元左右的补助,则一次演出支付给演员的费用就高达2 490至2 700元。这还未算前引、化妆师及村委会协助调派的司机、仪仗人员等人的开销。因此,这样庞大的表演团队根本无法参与一般的小型商演。

值得注意的是,新中国成立以前,六郎庄五虎棍会的日常经费来源与今显著不同。当时,其日常维持主要依赖村中富户和村民捐资,棍会则担负有保护村民、代表全村朝顶进香祈求神灵福佑的责任。由此不难看出,主要资金来源的转变造成棍会性质的转变。转变后,和全体村民不再密切联系、利益相关的六郎庄五虎棍已经由全村的棍会组织转变为村委和团体传承人的组织。其传承也由全村的传承变成了个别老艺人的艰难维持,由大家的事变成了几个人的事。

2.5信仰仪式与文化空间的破坏

客观环境对棍会生存发展的影响主要体现在信仰仪式和文化空间两个方面。信仰仪式,是香会产生发展的主要精神动力。北京地区许多香会的起源都源于将同一行业或地域的香客组织到一起共同朝顶进香。各香会间为了争夺声望、地位、彰显对神明的虔诚度,也往往存在着“抢洋斗胜,耗财买脸”的竞争行为。六郎庄五虎棍的产生虽有其独特性,但在行香走会的过程中也要遵守香会之间的老规矩。而当今社会,人们对于神灵的信任已大不如前,缺乏信仰约束的进香仪式日趋简化,缺乏竞争机制的香会表演也不再以斗“绝活”获彩头为荣,而是日趋表演化。

此外,由村落拆迁所造成的文化空间破坏,也是制约六郎庄五虎棍会生存发展的又一重大因素。尤其是一些历史建筑的拆毁,不但剥离了棍会赖以生存的群众基础,还直接影响了走会的正常进行。六郎庄五虎棍原有训练场地位于六郎庄村内真武庙东跨院内,棍会练习过程中村民可观看。棍会走会需在真武庙内举行上香、祭杆子等仪式。这使得棍会贴近村民,利于在此过程中吸引新成员加入。而自2011年六郎庄拆迁后,棍会训练场随村民转移,安置于海淀区树春路柳浪家园的一处地下室中。封闭的训练场地与不完善的走会仪式,非常不利于棍会贴近群众。这种“会不亲民、民不知会”的现象,不但是促使棍会由村民的棍会转化为传承人棍会的又一个重要影响因素,也是造成六郎庄五虎棍传承困难的一大重要原因。

3 主要问题与解决建议

以上5个方面的调查现状除第一部分组织结构状况较为合理与第三部分技艺传承情况较好以外,其余3个方面皆存在问题,可以简要概括为以下3个方面:①棍会传承后继乏人;②资金和市场匮乏;③棍会赖以生存的信仰仪式与文化空间遭到破坏。通过分析这3个方面的问题,提出以下几点建议以供探讨。

第一,棍会传承后继乏人,源于现代社会生产、生活方式的转变与自身艺术特点之间难以调和的矛盾。首先,在六郎庄五虎棍会盛行的清末社会,成员多为农民,因此得以在农闲时段参与训练,全做消遣自娱自乐。而当今社会工作繁忙,一年少有休息,而娱乐方式却五花八门,五虎棍也因此失去了百姓的青睐。其次,五虎棍是一门艺术更是一门武术,因此入门的要求相对较高,入门后需练一年的基本功才能“摸杆儿”,开始学习棍术。此外,五虎棍表演节奏十分快,需要各成员之间的紧密配合,真正学成至少需要3年。故而很少有学生或年轻人能抽得出时间来学习。

针对这一问题,政府必须广开方便之门,加大推行非遗进校园的力度。在六郎庄附近的学校开设五虎棍特色课程,并算作学分。对于学成并可参与表演的学生给经济补助,且享受特长生待遇,方能从根本上解决学习非遗与考试升学间的矛盾。

第二,资金和市场匮乏问题是直接威胁五虎棍生存发展的核心问题。要解决这一问题,首先政府的引导思路必须从输血转移到造血上,积极协助棍会开拓表演市场。五虎棍的表演,有文场无唱词,音乐以伴奏打拍子为主,表演技艺精彩绝伦,剧情内容通俗易懂。因此,不但中国人可以欣赏,外国人也一样看得懂。遗憾的是北京现存庙会表演多以小吃和模拟祭祀、巡游这样的节目为主。圆明园、颐和园贵为昔日皇家园林,五虎棍贵为昔日皇会,为何不能把它们结合在一起为百姓展现一场精彩的庙会,从而使观众真正置身于昔日皇家文化的氛围当中。而皇家文化的精髓也恰恰正是普天同庆、官民同乐、雅俗共赏的宏大气象。其次,北京各香会应建立统一的、类似于行业协会这样的组织。统一的组织、统一的规范、统一的帮助洽谈商业演出。有了这样的统一组织,就可以了解掌握全市民间花会的种类和数量,更加便于安排各种大型庆祝活动,乃至为组织召开研讨会提供基础。

第三,信仰和村落的消失是不可复原的。然而柳浪家园现有住户中,旧有的村民仍占大多数,棍会应加紧棍会与社区居民的联系,通过踩街等活动吸引年轻人的注意,并选取一些简单的招式套路定期向社区居民传授作为身体锻炼的补充手段。棍会应恢复露天训练场,使日常训练具有可观性,这样才能更好地植根于社区,形成新的文化空间。

4 结束语

六郎庄五虎棍自清康熙年间创会至今,历时300余年,这一历史跨度在北京地区的香会传承中是罕有的;其确凿的皇会身份揭示了六郎庄五虎棍这一艺术形式乃是皇家文化和民间文化的结合品;其武场表演在形成固定套路的同时保留了真实对打的硬功夫,是武术与艺术的杂糅,因此极具保护价值。然而,随着社会的发展与变迁,六郎庄五虎棍在其赖以生存的文化空间遭到破坏的同时,还面临着后继乏人、资金与市场匮乏等严重危及其生存发展的重大问题。本文在对六郎庄五虎棍保护与发展现状调查的基础上,针对以上问题提出了以下3点保护建议:第一,加大推行非遗进校园的力度,退出六郎庄五虎棍特色课程以解决传承人问题;第二,恢复、建立统一的地方性香会组织,为香会研究、商业洽谈等事宜提供服务;第三,恢复露天训练、广泛开展亲民活动,以便行成新的文化空间。

[1](明)沈榜.宛署杂记:卷五[M].北京:北京古籍出版社,1983:41-42.

[2]田建春.北京市海淀区地名志[M].北京:北京出版社,1992:189.

[3]隋少甫,王作楫.京都香会话春秋[M].北京:北京燕山出版社, 2004:96.

[4]王芷章.清升平署志略上[M].北京:国立北平研究院史学研究会,1937:57.

[5]周明泰.清升平署存档事例漫抄[M].台北:文海出版社,1933:116.

[6]经莉.清内务府档案文献汇编(第8册)[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2008:3313- 3318.

Protection and Development Research of The Cudgel Play of LiuLangZhuang

ZHU Jia, GU Jun

(Beijing Union University,Beijing 100101,China)

The Cudgel Play in LiuLangZhuang was founded by YanFa during the Qing dynasty when the emperor Kangxi was in power. Not only the group had been performing for Empress Dowager Cixi in the Summer Palace,but they served as court actor’s teacher.Therefore, the organization is worthy of the Royal Cudgel Play. The plot is based on in a folklore,it is a story about ZhaoKuangYin,the founding father of Song dynasty,who punished the evil. This thesis is based on the protection and development course of the Cudgel Play.

The Cudgel Play of LiuLangZhuang; non-material cultural heritage; activated protection

G122

A

朱佳(1988-),女,硕士研究生,主要研究研究方向为社会文化史。E- mail:kurodatakaya@qq.com.

顾军(1963-),女,北京联合大学历史文博系教授,主要研究研究方向为非物质文化遗产学、民俗学。E- mail:gujun@buu.edu.cn.

——广西文场队伍人才培养研究

——以荔浦县为例