论强制转移权及其法律限制

王 鹏

(清华大学 法学院,北京 100084)

论强制转移权及其法律限制

王鹏

(清华大学 法学院,北京 100084)

强制转移权的设定条款违反了法律保留原则,也没有构建合理的权力制约机制。从内涵看,强制转移权是应急性警察行政权,强制转移行为是应急性行政强制行为。强制转移权的合法性依据不仅包括《突发事件应对法》,还应包括《行政强制法》。为此,应重新解读《行政强制法》第3条第2款,将无法律依据的应急强制行为纳入其规制范围。在此基础上,应借鉴西方先进经验,并基于我国实际情况构建相关法律制度:一方面,完善地方法律法规,明确强制转移权行使的前提和主体;另一方面,构建基于《行政强制法》的强制转移权执行机制,建立合理的执行程序和强制力“阶梯”,从而实现对强制转移权的法律规制。

强制转移权;法律保留原则;《行政强制法》;强制力“阶梯”

一、问题的提出

2015年3月“两会”期间,人大代表黄润秋教授提出,在政府预防和应对重大气象灾害的过程中,一些老百姓即使知道重大灾情可能威胁自身生命财产安全,但还是不愿撤离,使实践中频频出现人员伤亡的惨痛事件。而《行政强制法》却排除了对自然灾害应急处置措施的规制,使行政机关无权强制转移群众,或者在强制转移群众的过程中对其人身或财产造成了不必要的损失,为此有必要制定相关法律①。与此同时,一些地方立法虽然赋予了行政机关强制转移权,然而却又有违反《立法法》之嫌。以去年8月颁布的《上海市防汛条例》为例,此法第1条规定:本法根据《防洪法》和《防汛条例》制定;第42条第2款规定:政府有权强制转移②受洪水威胁的居民。然而,根据《立法法》第8条,限制人身自由的强制措施必须由法律制定;但遍观《防洪法》,并无任何授权政府进行强制转移的条款。这表明:强制转移条款违反了法律保留原则。此外,从内容看,上述强制转移条款的规定较为抽象笼统,并未明确行政机关作出强制转移行为的前提和程序要件,使相对人的权利极易受到行政机关强制转移行为的侵害。然而,作为政府应对灾害和保护公民生命权的最有效措施之一,强制转移在实践中又发挥着不可替代的作用。

由此,如何认识强制转移权的合法性和现实必要性?如何处理强制转移权与人权保护的关系?成为当前亟待解决的问题。这也就是说,尽管强制转移行为有其现实的必要性,但一方面,根据《行政强制法》第3条第2款,作为应急行政行为的强制转移行为不能受到《行政强制法》的约束;同时,根据《立法法》第8条,也没有任何上位法律对此种限制人身自由的行为作出授权性规定。因此,如果从整个国内立法体例的高度看,强制转移条款本身是违背法律保留原则的。另一方面,即便仅从强制转移条款本身看,该条款由于没有设定正当的行政程序和救济措施,也是存在重大“瑕疵”的立法规范。因此,本文拟解决的问题主要有二,即:如何使强制转移条款归附于法律保留原则?如何构建强制转移权的权力制约机制?这些问题的解决既关系到《立法法》法律保留原则的效力和实施,也关系到“依法行政”原则的实现,对达成“将权力关进制度的笼子”和人权保障的目标有重要意义。

但遗憾的是,当前理论研究和立法都缺少对强制转移权应有的关注。在理论研究方面,以“强制转移”为关键词检索“中国知网”论文数据库,仅能得到两篇研究成果[1],其主要探讨了强制转移权的合法性问题。但这些研究存在一定缺陷:一方面,其结论是修改法律以保证强制转移权的合法性,可操作性不强;另一方面,其对具体应如何限制强制转移权,以保护相对人的权利这一问题也没有涉及。

在立法方面,以“强制转移”为关键词检索“北大法宝”“法律法规”数据库,能得到1篇地方性法规,36篇地方规范性文件。从内容看,这些规范性文体存在三个问题:权力主体过于宽泛,各级人民政府均有权组织强制转移;违反法律保留原则,对强制转移这一侵犯人身自由的行为没有上位法授权;对强制转移权的限制过于笼统:一者,这些规范多以“必要时”作为权力行使的前提条件,仅《上海市防汛条例》和《浙江省防汛防台抗旱条例》规定了危害人身安全和劝导两个前置条件;二者,上述规范对强制转移权行使过程中的限制问题没有作出规定。

相比我国,国外(尤其是美国和澳大利亚)在理论和实践中对强制转移权进行了深入讨论。以“mandatory evacuation”为关键词搜索JSTOR和LexisNexis法律数据库,能得到四十余篇专著、论文和报告。此外,国外在实践中也形成了较多有参考价值的做法和判例。

综上可知,尽管有急切的现实需求,但当前的理论和立法均未能解决强制转移权的合法性难题和法律限制问题。笔者认为,造成这一状况的首要原因在于对强制转移内涵和法律性质认识的模糊。为此,本文将首先查明强制转移“是什么”;之后,探索能否在尊重我国现有规范体系的前提下,解决强制转移权的合法性问题,使其“有法可依”;最后根据有效的法律规范,进一步探讨强制转移权的法律限制问题。另外,由于国外对强制转移权有较为成熟的研究和实践经验,因此有必要对其经验进行一定借鉴。

二、强制转移权的内涵

强制转移权内涵即这一权力所包含的内容。从我国相关立法和国外经验看,这一权力包含三个方面的内容:其一,及时有秩地将危险区居民强制转移至安全地带。这是强制转移权最基本的含义,我国法律规范都是在这个意义上使用这一术语的。其二,强制转移阻碍政府救灾工作的公民至其他地区。我国当前规范体系并不包含强制转移的此种内涵。美国研究者则将此类行为纳入了强制转移的范畴,认为:无论公民是出于自愿还是故意,只要其行为“危害或阻碍”(endanger or hamper)[2]了政府履行救火及防洪等职能,政府便可将其强制转移至其他地区。其三,禁止被转移人返回危险区。如《上海市防汛条例》第42条第3款规定:政府应当采取措施防止被转移人员返回。国外也有类似规定,如澳大利亚新南威尔士州1989年《州紧急状态和救援管理法》(StateEmergencyandRescueManagementAct)第S.60L条第(c)款规定:高级警官有权命令任何人“不得进入危险地区”(not to enter the danger area)。

从强制转移权的上述内涵可以看出,强制转移权在本质上是一种应急性警察行政权,作为这一权利表现形式的强制转移行为本质上是一种应急性行政强制行为。应急性警察行政权是狭义的和非常状态下的警察权,是用于处置突发事件等紧急事态的警察行政权③。警察权含义广泛,在特定时期往往会有特定的内涵,其不仅是警察所拥有的权力,任何为了公共利益而“对私人权利施加限制的权力就叫做警察权力”[3]。这一权利有两个特征:从目的看,是为了维护公共安全、健康或福利;从行使看,其行使往往涉及到对“公民个人自由与权利的限制”[4]。强制转移权作为包含着“命令和强迫”(direct and compel)因素的权力[5],政府在维持公共安全的过程中运用此项权力,必然会限制公民的基本权利。因此,应急性警察行政权是强制转移权的来源和前提,政府之所以能够强制转移某公民,根本在于其拥有法律所授予的应急性警察行政权。

此外,美国各州对“转移”的不同规定也表明:强制转移行为属于行政强制措施。根据美国《宪法》第十修正案,各州保留有警察权。据此,各州对紧急情况下的转移权作了不同程度的规定,具体可分为自愿转移(voluntary evacuation)、建议转移(recommended evacuation)和强制转移(mandatory evacuation)三类。从强制力来看,自愿转移和建议转移没有强制力,不产生法律后果,二者含义通常是“可互换的”(interchangeably)[6];强制转移则涉及到对公民的人身控制和进入公民住宅等限制公民权利的行为。三种转移方式效力和后果的区分表明,强制转移行为是一种行政强制措施。而且,也正是基于强制转移行为对人身自由有较大威胁的考虑,有的州没有规定政府有权为强制转移行为。

在法治社会中,政府任何权力的来源必须合法,任何强制行为的作出都必须有法可依、有法必依。强制转移权作为应急性警察行政权,强制转移行为作为应急行政强制行为,自然也应受到法律的限制。即便强制转移权行使的背景有一定紧急性,但在“紧急无法治”已转变为“紧急不避法治”的今天,紧急性并不能为权力的合法性作背书,强制转移权(行为)必须受到法律的约束。

三、强制转移权的合法性——对《行政强制法》第3条第2款的再认识

解决强制转移权合法性问题的最直接方式是修改相关法律。根据《立法法》第90条第2款,国家机关或社会成员认为下位法与上位法抵触的,可向全国人大常委会提出审查建议。然而,这一规定在实践中运行并不理想,“缺乏显在的实效性”[7]。即便人大常委会采纳了修法建议,由于修法程序的复杂性,从修正案到正式的法律一般需要经过较长的时间,这既不利于相对人权利的保护,也有浪费立法资源之嫌。因此,修法并不是解决强制转移权合法性问题的最佳做法;最恰当的做法应是在修法之前,探查既有法律能否“接纳”强制转移权。

笔者认为,《突发事件应对法》和《行政强制法》可共同作为政府强制转移权的授权法。尽管《突发事件应对法》第45条规定:政府可转移易受突发事件危害的人员。然而,转移和强制转移有本质的区别,关系到政府权力行使的具体方式。因此,根据授权明确性原则,仅凭《突发事件应对法》不足以解决强制转移权的合法性问题。此外,尽管我国未来可能制定《气象灾害防御法》并在其中规定强制转移权,然而该法当前尚没有提上人大的立法议程,因此尚需较长时间。

此时,《行政强制法》可作为支撑强制转移权合法性的另一法律依据。《行政强制法》第3条第2款规定:“发生或者即将发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件或者社会安全事件等突发事件,行政机关采取应急措施或者临时措施,依照有关法律、行政法规的规定执行。”这一规定看似排除了《行政强制法》在突发事件中的适用,但仔细分析该法后能发现其存在较大的“空隙”,使部分政府应急行为能为《行政强制法》所控制和约束。这主要体现在下述两个方面:

一方面,从文本结构看,《行政强制法》第3条第2款存在着容纳强制转移行为的空间。这一条款规定:政府采取的应急措施应“依照有关法律、行政法规的规定执行”。但问题在于,如果“有关法律、行政法规”是违法的或者根本不存在,也就是说,如果政府的应急措施“无法可依”,可否适用《行政强制法》?本法第3条第2款排除的是有法律法规依据的应急强制行为④,但从未绝对排除其对应急强制行为的适用(见图1)。事实上,早在《行政强制法》制定之初,就有学者提出:本法第3条第2款应被设计为“有条件的概括授权机制”[8],而不应完全排除其对突发事件应对措施的适用。另一方面,从立法意图看,《行政强制法》第3条第2款之所以如此设计,是因为应急措施“本身都不是行政强制行为,而是一个综合性概念,因为行政强制必须是一种具体行政行为”[9]。从强制转移权的内涵看,强制转移行为显然是具体行政行为,而非综合或抽象的行为。因此,将强制转移行为纳入《行政强制法》的调整对象之中,是没有违背立法原意的。

图1 《行政强制法》的调整对象和应急强制行为的应然关系示意图

综上,强制转移权的合法性依据是《突发事件应对法》第45条和《行政强制法》第3条第2款。这要求地方权力机关和政府在制定含有强制转移条款的规范性文件时,应明确将这两部法律添加为立法依据,以体现对《立法法》法律保留原则的尊重。

在解决强制转移权的合法性问题后,对该行为如何进行限制成为另一个重要问题。无论是《突发事件应对法》、《行政强制法》,还是当前地方规范性文件,均没有对这一权力作出合理限制,其过于笼统的规定使相对人的人身权极易受到行政机关的侵犯。相比我国,西方国家对如何限制该权力进行了有益的探索,因此非常值得借鉴和学习。

四、国外关于强制转移权的立法经验

相比我国,西方国家近年来在理论上对强制转移权进行了大量研究和讨论,在实践中也积累了较为成熟的经验。具体来讲,国外主要从三个方面对强制转移权进行了限制。

(一)强制转移权的行使前提

国外研究一般认为,由于强制转移权会限制公民的人身自由,因此应尽量减少其运用频次,将之作为最后的手段。这也就是说,运用强制转移权的前提是:其他行政手段已经无法有效应对灾害并保护公民安全。国外实践中的“其他行政手段”主要有三种:第一是灾害预警。如在美国,政府在强制转移前,一般都会尽早发布灾害预警信息,以尽量使所有居民收到该信息。其研究表明:少于一个小时的预警时间将很有可能使“相当比例的人群”(a substantial portion of the population)[10]无法收到该信息。同时预警信息还应尽量准确和全面,以帮助居民作出正确的决策和应对。第二是自愿转移机制。国外政府在进行强制转移之前,一般会首先鼓励公民自愿转移。为此,政府需要提供关于灾害的充分信息,因为公民是否会自愿转移与公民对危险的感知、灾害准备、之前经验以及对政府所提供信息的不信任有关[11]。另外,自愿转移和强制转移之间一般会留有合理的时间间隔,并配有合理的交通规划,以使有意愿转移者有充分的转移时间。第三是评估把住所作为庇护所的可行性。在强制转移前,政府会判断公民在自己住所中抵御灾害的能力,如果认为其住所足以抵御灾害,则不会进行强制转移。如在澳大利亚消防委员会发布的《对林火和社区安全的立场文件》(PositionPaperonBushfiresandCommunitySafety)中就强调:在面对林火威胁时,最安全的选择是待在家中,因为这样既能免受热浪影响,又能采取有效的保全房屋和财产的措施。

(二)强制转移权的行使主体

1.强制转移命令的发布主体。在强制转移命令的发布主体方面,美国构建了较为完整的法制体系。根据《斯塔福德法》(Stafford Act)及其修正案,联邦政府无权发布强制转移令,但可“协助”(assist)地方政府转移,并可规定转移的“标准和指导方针”(standards and guidelines)[12]。州政府在决定权方面发挥着“关键的作用”(crucial role)[13],州长可根据州法的授权发布强制转移的命令,并协调地方政府活动,参与该命令的执行。但州议会的立法必须明确其在强制转移方面的立法意图(legislative intent)[14],以明确权力的边界。同时,由于“所有灾害都是地方的”(all disasters are local)[15],地方政府比州政府对强制转移的必要性有更好的判断力,因此地方政府基于州法的特别授权或在紧急状态下也有权发布强制转移的命令。

2.强制转移权的执行主体。在强制转移权的执行主体问题上,国外也形成了较为成熟的做法。在美国,强制转移命令一般由国民警卫队(National Guard)、州警察(State Police)和地方警察(Local Police)等依法有强制执行权的机关执行。此外,在极为紧急的情况如火灾中,消防员(firemen)和郡县警长(sheriff)既有权依照法律授权作出强制决定,也有权执行这一决定[15]。

(三)强制转移权的行使方式

1.强制转移权行使的理论依据。与强制转移权的行使前提和主体相比,强制转移的行使方式——即要不要行使,如何行使问题——更为复杂,在国外引起了较多争议。争论的核心问题是:在政府决定强制转移后,如果公民依然拒绝转移,政府能否强制将其转移至安全地带?在澳大利亚关于珀斯山火的责任调查中,州律师指出:尽管《紧急管理法》(EmergencyManagementAct)第13章规定政府有权强制转移居民,但强制转移只是浪费资源、对个人也没有好处的做法[16]。在美国卡特里娜飓风登陆前,尽管警察和国民警卫队收到了新奥尔良市市长要求其强制转移居民的指示,但实际上并没有执行[17]。马里兰州《刑法典》尽管规定不遵守强制转移命令的行为构成犯罪,但实际上从未执行过这一规定。

反对政府真正行使强制转移权的理由主要有三点。一是强制转移侵害了公民的人身权和自由权。这表现在两个方面:强制转移权行使本身就是一种对公民自由的限制;强制转移在多数情况下,需要在未经公民同意的前提下进入其住宅[18],而住宅不得随意进入原则受宪法和法律的严格保护,“公民住宅关系到其安全和隐私,无论是何种政府机关,无论其目的为何,都不得随意侵入”⑤。二是很难界定什么样的强制才能构成“合理强制”(reasonable force)[20]。如果公民拒绝离开,政府无论如何不能用“枪口”(“gunpoint”)逼迫其离开,因为这样不公平、不合理,更好的办法是说服(urge)[19]。三是具体执行较为困难。因为强制转移实际上包含着撤离、庇护和返回等多种内容,政府在强制转移过程中有对相对人建立住所、照顾生活、保护安全甚至提供工作等多重义务,任何一个步骤的疏忽都可能构成政府的过失(negligence)[20]108。因此,强制转移命令的发布与其说是为了执行,毋宁是一种“暗示”(imply):如果公民仍待在危险区,“政府将无法提供保护与救济”[20] 110。

尽管上述观点有一定合理性,但当前无论是在实务界还是理论界,强制转移的“强制性”特征都开始得到承认。在澳大利亚,除了维多利亚州政府允许公民可基于“财产利益”(pecuniary interest)而拒绝强制转移命令外,其他各州均赋予地方警察局等机构以强制转移权[21]。另外,在山姆斯船业公司诉美国⑥(Thames Shipyard and Repair Co. v. United States)、科奈诉路易斯安那州⑦(Patricia L. Konie v. the State of Louisiana)等案件中,法院也在一定程度上支持了政府强制转移的行为。

理论界也逐渐倾向于认同此项权力的行使,并提出了较为充足的理由:强制转移权作为警察权,其存在有一定合理性,只要符合必要性原则,一般就应当认定为合法。警察权的“核心是保护个人安全和财产⑧”,为此在紧急情况下公民的权利应当暂时受到限制。这里的必要性包含了四个要素:目的要素,即必须是出于保护相对人利益和维护公共安全的目的;结果要素,即限制权利的行为会产生对相对人有利的结果;紧迫性要素,即威胁必须足够严重,“非常确定”(absolutely certain)[6]会危及到相对人的生命安全;合法性要素,即权力行使者必须有明确的法律授权,在法定的职权范围内活动。符合这四个条件的强制转移行为即具合法性与合理性,即便是未经同意进入住宅的行为也可以此作正当性(justify)辩护。此外,学界还以主权和公共安全为理由,提出:虽然在强制转移过程中可能对公众造成损害,但如果政府的强制转移行为符合上述必要性原则,并有助于公共福祉的实现,即便是造成了损害,政府也可免于(immune from)承担赔偿责任[22]。

2.强制转移权的具体行使方式。国外对强制转移权的行使方式进行了严格的限制。从强制转移权的内涵可知,这一权力包含“入”和“出”两个方面。前者涉及到被转移者返回危险区问题,对此,国外一般规定:除救灾人员,任何人未经获准均不得进入危险区;擅自进入的,行政机关可将其再次强行转移。如澳大利亚维多利亚州《紧急管理法》(EmergencyManagementAct)第36B条规定:警方有权禁止任何人进入指定的转移区域。

相比“入”,国外对政府“出”(即将公民从危险区转移至安全地带)的权力进行了更多限制,主要体现在强制力的运用程度上。国外研究者认为,行政机关在强制转移过程中应使用“合理强制力”(reasonable force)[14]。从相对人角度看,这意味着强制应刚好能达到保护其生命免受威胁的程度;从行政机关角度看,强制力的使用应刚好能应对当前情况,但不能超过其法定权限。

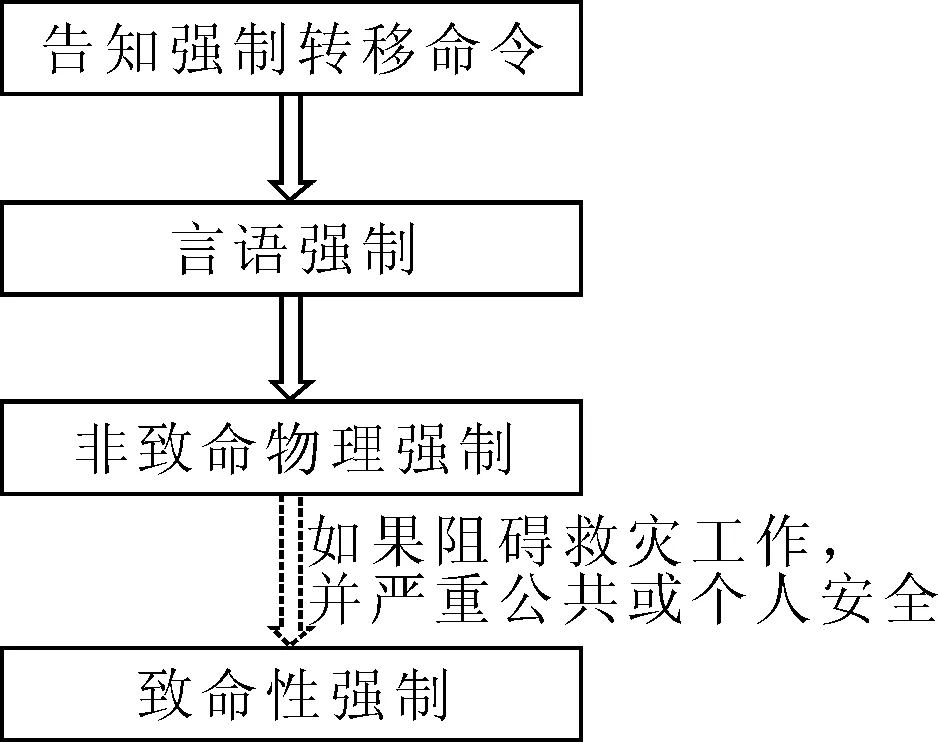

为方便实践操作,美国国家司法研究所(National Institute of Justice)细化了强制力的层级,提出了“强制力使用连续统一集”(use-of-force continuum)[23],囊括了从不使用强制力到多种方式使用强制力,再到使用可致命强制力(lethal force)等内容,形成了“强制力阶梯”:第一阶为官员在场(Officer Presence)。此时没有强制力的运用,在场的作用在于震慑可能的违法行为,并提供专业知识。第二阶为言语强制(Verbalization)。此时没有物理(physical)强制的使用,官员可对相对人发出命令,并要求配合。如美国弗吉尼亚州警察在面对不愿转移的公民时,会运用“魔笔”策略(“magic marker”strategy)[24],要求相对人用彩笔将其社会安全号码写在自己身体上,以减轻在灾后分辨其残肢的难度。这一方法也得到了一些法学学者的认同,认为这是更为“实用”(practicable)和“有效”(effective)的方法[13]。又如在北卡罗来纳州和德克萨斯州,行政机关会向相对人说明不转移的后果:相对人将无法得到救济,或者需要自行承担救济所需的高额费用。这些言辞强制对相对人形成了强大的心理压力和“道德责任”(moral obligation)[25]。第三阶为徒手控制(Empty-Hand Control)。官员可通过抓、举、反关节与踢等身体动作控制相对人。第四阶为非致命方法(Less-Lethal Methods)的强制。官员可通过非致命的技术,如高压电棍或发射物等,控制反抗的相对人。第五阶为致命性强制(Lethal Force)。官员有权使用致命性武器(如枪支)来控制局势。只有在相对人阻碍了行政机关正常的救灾工作,并对公共安全和他人生命安全造成极为严重威胁的情况下,行政机关才得运用致命性强制。

五、西方在强制转移权上的做法对我国的启示

西方国家的做法为我国提供了启示。但其经验毕竟是基于本国法制形成的,我国应在借鉴其经验的基础上,构建符合我国法律体系要求的强制转移权规制模式。

(一)完善地方法律法规,明确强制转移权行使的前提和主体

地方政府应在《突发事件应对法》和《行政强制法》相关规定的基础上,对强制转移权进行“二次立法”,从而明确这一权力行使的前提和主体。

在强制转移权的行使前提方面,地方政府应在地方性法规、政府规章和规范性文件中细化原先较为笼统的规定。具体可参照国外,将权力行使的前提条件限定为(特别紧急的除外):公民生命权受到严重威胁、已发布灾害预警、已建议自愿转移、没有替代避难方式以及经过劝导。这种限定方式既有利于保护相对人的合法权利,又能使相对人因为认识到灾害的严重性而主动转移,提高了政府的救灾效率。

在强制转移命令的发布主体方面,应将有权发布强制转移命令的机关定为省级及以下地方政府。中央政府有协助和建议权,但一般不得发布强制转移命令(除非出现《突发事件应对法》第69条规定的全国或全省紧急状态);省级政府既可发布本省内跨区划的强制转移命令,也可发布仅涉及省内某地的强制转移命令,但事先必须听取地方政府意见,或者在决策过程中引入地方人员,以提高决定的准确性和针对性;地方政府有权在本行政区域的范围内发布强制转移命令,并应接受上级政府的监督。

在强制转移权的执行主体方面,应将执行主体限定为公安机关,或有权行使公安机关职能的政府救灾机构。根据我国行政法体系,限制人身自由强制措施的实施主体主要有公安机关、海关及军事设施管理单位[26]。其中军事设施管理单位的强制权,根据《军事设施保护法》仅限于保护军事禁区的安全。然而,从我国当前规范体系看,公安、民政、交通、商务、人防、地震以及住房城乡建设等大量政府部门都有强制转移权,这无疑是对上位法的违反。对此,未来立法中应明确限定公安机关,或含有公安机关职能的应急救灾机关为强制转移命令的执行主体。

(二)构建基于《行政强制法》的执行机制

既然《行政强制法》是强制转移权的合法性依据,那么本法对行政强制行为的限制也应适用于强制转移行为。因此,应以《行政强制法》为中心构建强制转移权的执行机制,具体包括执行程序和强制力的运用方式两个方面的内容。

1.执行程序。《行政强制法》第34-37条有关执行程序的规定也应适用于强制转移权的执行过程。根据这些条款,行政强制执行的一般程序是:做出行政决定、催告、申辩以及强制执行。强制转移命令的执行也可参考这一程序。但由于强制转移行为往往发生在事态较为紧急之时,因此执行机关可不受《行政强制法》规定的时限约束;在情况紧急时,催告和申辩程序可同时进行,并应尽量简短。具体到强制转移的执行来说,其一般需要遵守三个程序:首先是决定程序。任何强制转移行为必须以有权机关发布的强制转移命令为前提。之后是告诫程序,包括催告和申辩程序。在这一程序中有权机关应尽量向相对人解释强制转移的理由和依据,提供关于灾害的准确信息,以尽量使相对人理解其危险处境。对相对人提出的意见,有权机关应认真对待并尽快作出答复。最后是执行程序,对经过上述程序依然不转移的公民,行政机关可强制其转移。此外,在特别紧急的情况下,根据《强制法》第19条、第43条和第59条,有权机关可进行即时强制,但事后需补办相关手续。

2.强制力运用方式。在强制转移命令的执行过程中必然会涉及到强制力的运用问题。对此可借鉴国外经验,并以《行政强制法》为蓝本,构建合理的强制力“阶梯”(见下图2)。具体来说可分为四个层次:第一层次是告知强制转移命令。行政主体可通过短信、电话、网络或口头告知等方式,通知其强制转移决定的存在。第二层次是言语强制。言语强制的目的在于对行政相对人形成心理威慑力与压力,行政主体既要告知相对人其运用强制权的计划,又要善用心理策略,使相对人认识到问题的严重性。在前两种方式均无法解决问题的情况下,行政机关可采用第三层次:人身强制,即以物理力将相对人强行带离现场。但人身强制不应带有致命性,否则会违反强制转移的本意。只有在相对人阻碍了行政机关的救灾工作,并对公共安全和他人生命造成严重威胁的情况下,行政机关才得运用致命性强制。

图2 强制转移权的“强制力阶梯”(实线箭头表示肯定,虚线箭头表示有一定可能性)

六、结 语

综上所述,强制转移权是应急性警察行政权,强制转移行为是应急强制行为。强制转移权的合法性依据不仅包括《突发事件应对法》,还应包括《行政强制法》。为此,应重新解读《行政强制法》第3条第2款,将无法律依据的应急强制行为纳入本法的规制范围。在此基础上,应借鉴西方的先进经验,并基于我国实际情况构建相关法律制度:一方面,完善地方法律法规,将强制转移权行使的前提设定为已发布灾害预警以及公民生命权受到严重威胁等五个条件,将强制转移命令的发布主体定为省级及以下地方政府,将强制转移命令的执行主体定为公安机关,或有权行使公安机关职能的政府救灾机构。另一方面,构建基于《行政强制法》的执行机制,建立合理的执行程序和强制力“阶梯”,以切实维护公民的人身自由。

在“全面推进依法治国”的时代背景下,强制转移权的相关法律问题仅是法治建设的一个“小问题”。然而,法治建设本就是一个渐进的过程,不仅需要从宏观上对其走向进行把握,还需要从微观上解决法治建设中的具体问题。只有如此,才能真正实现依法治国的目标,最终迈向“法治中国”。

注释:

①参见《极端天气可放假 照发工资》 http://news.liao1.com/newspage/ 2015/03/4846186.html,2015-03-05/2015-03-23.

②原文为“强制撤离”。从当前规范、报道和研究来看,强制撤离、强制转移和强制疏散的内涵一致,但强制转移使用频次相对较高,因此本文以强制转移指代此类行为。后文的搜索结果均为这三个词语的综合。

③关于应急性警察行政权的具体内涵可参见戚建刚的《我国应急性警察行政权制度之创新》一文,上海政法学院学报2006年第1期第31-38页.

④应急强制行为即行政机关在应对突发事件时所作出的强制行为。由于强制转移行为是政府在应对灾害 过程中所作出的行为,因此也属于应急强制行为.

⑤See Michigan v. Tyler, 436 U.S. 499 (1978).

⑥See 350 F.3d 247, 261 (1st Cir. 2003).

⑦See C-A-05-6310 SECTION “L”.

⑧See Kelley v. Johnson, 425 U.S. 238 (1976).

[1]陈越峰.防汛与人身自由:以“强制转移权”设定的合法性分析为例[J].行政法学研究,2010(1):79-84;陈无风.应急行政的合法性难题及其缓解[J].浙江学刊,2014(3):129-137.

[2]Ken Salazar. Legal Authority for Mandatory Evacuation Orders [EB/OL]. (2002-06-27)[2015-3-23].http://www.larimer.org/emergency/emergency_detail.cfm?nam_id=21.

[3]于立深.给付行政中的警察权力[M]∥杨建顺.比较行政法:给付行政的法原理及实证性研究:第2卷.北京:中国人民大学出版社,2008:155-178.

[4]陈兴良.限权与分权:刑事法治视野中的警察权[J].法律科学,2002(1):52-68.

[5]Norma Houston. “Mandatory” Evacuations-Are They Really Enforceable? [EB/OL]. (2012-09-25)[2015-03-23]. http://canons.sog.unc.edu/?p=5301.

[6]Brian Wolshon, Elba Urbina & Chester Wilmot. Review of Policies and Practices for Hurricane Evacuation. I: Transportation Planning, Preparedness, and Response [J]. Natural Hazards Review, 2005(3):129-142.

[7]刘义.德国宪法诉愿的双阶受理程序及其法理:兼论对我国立法法第90条第2款的启示[J].浙江学刊,2012(4):138-146.

[8]余凌云.增设突发事件中警察行政强制措施的立法建议[J].法商研究,2007(1):54-58.

[9]于立深.《行政强制法》实施中若干争议问题的评析[J].浙江社会科学,2012(7):50-57.

[10]Susan L. Cutter & Mark M. Smith. Environment: Science and Policy for Sustainable Development[J]. Environment Magazine, 2009(2):26-36.

[11]Mary Bolton Green. Evacuation Status, Age, Income, and Psychological Resilience as Predictors of Stress among Hurricane Katrina Survivors [D]. ProQuest: Doctoral Dissertation, 2010.

[12]Bruce R. Lindsay. Federal Evacuation Policy: Issues for Congress [R]. Washington: CRS Report for Congress: Congressional Research Service, 2011.

[13]David G. Tucker & Alfred O. Bragg. Florida’s Law of Storms: Emergency Management, Local Government, and the Police Power[J]. Stetson Law Review, 2001(30):837-873.

[14]Tanya L. Settles. Federalism, Law, and the Ethics of Disaster Evacuations [M]∥Mathieu Deflem. Disasters, Hazards and Law (Sociology of Crime Law and Deviance, Volume 17). Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012:65-81.

[15]Office of the Attorney General of the State of Ohio. Opinion No. 87-099[R]. Ohio: AG LEXIS 14,1987.

[16]Mal Wauchope. The Report of the Perth Hills Bushfire February 2011 Review [EB/OL]. (2011-08-17)[2015-03-23].http://www.publicsector.wa.gov.au/news-events/news/shared-responsibility-report-perth-hills-bushfire-february-2011-review.

[17]Scott Gold, Julie Cart & Stephen Braun. Police May Force Out Residents [N]. Los Angeles Times, 2005-09-08(02).

[18]Nicholas Kanarev. Assessing the Legal Liabilities of Emergencies [J]. Australian Journal of Emergency Management, 2001(1):18-22.

[19]Amy L. Fairchild, James Colgrove & Marian Moser Jones. The Challenge Of Mandatory Evacuation: Providing For And Deciding For [J]. Health Affairs, 2006(25):958-967.

[20]Select Bipartisan Committee to Investigate the Preparation for and Response to Hurricane Katrina. A Failure of Initiative [M]. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 2006.

[21]Elsie Loh. Evacuation Powers of Emergency Workers and Emergency-Service Organisations in Australia [J]. Australian Journal of Emergency Management, 2007(4):3-7.

[22]Erin Danly. Can the Government Force You to Evacuate? [EB/OL]. (2013-06-27)[2015-03-23].http://nakedlaw.avvo.com/freedom/can-the-government-force-you-to-evacuate.html.

[23]National Institute of Justice. The Use-of-Force Continuum [EB/OL]. (2009-08-04)[2015-03-23]http://www.nij.gov/topics/law-enforcement/officer-safety/use-of-force/Pages/continuum.aspx.

[24]John Tierney. Magic Marker Strategy [N]. New York Times, 2005-09-06(6).

[25]David Bohannon.“Fight or Flight”: On Enforcing Mandatory Evacuations [EB/OL]. (2011-04-01)[2015-03-23].http://connection.ebscohost.com/c/articles/75045749/fight-flight-enforcing-mandatory-evacuations.

[26]袁曙宏.行政强制法教程[M].北京:中国法制出版社,2011:20.

(责任编辑江海波)

Power of Mandatory Evacuation and Its Legal Limitation

WANG Peng

(SchoolofLaw,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China)

The legal clause which established the power of mandatory evacuation had been conflicted with the principle of reservation of law, and had not built a rational power-controlling system. From the perspective of intension, the power of mandatory evacuation belongs to the police powers, and the related action is a kind of administrative compulsory measures. The legitimate grounds of the power are both the Emergency Response Law and Administrative Compulsion Law. Hence, the Section 2 Article 3 of Administrative Compulsion Law should be reconstructed and should include the emergency compulsory actions without legal grounds. Based on this, while drawing the lessons from western countries, the Chinese related legal system should be improved from two aspects: On one hand, the local laws and regulations should be changed to clarified the preconditions and administrative subjects during the process of mandatory evacuation; On the other hand, Administrative Compulsion Law should be used to restrict the way the power may adopt to establish the rational enforcing procedures and the “stage” of compulsory force, and the ultimate goal of this is to realize the legal governance of the power of mandatory evacuation.

power of mandatory evacuation; principle of reservation of law; Administrative Compulsion Law; “stage” of compulsory force

2016-03-04

王鹏(1988-),男,山东省青州市人,清华大学法学院博士生,主要从事宪法学、行政法学、国家安全法学研究。

D923

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2016.04.0018