麦凯对善的两种含义考察

赵瑾

(华东师范大学人文社会科学学院,上海,200241)

麦凯对善的两种含义考察

赵瑾

(华东师范大学人文社会科学学院,上海,200241)

回应摩尔的善的不可定义说,麦凯在一般意义上和伦理意义上分别考察了善的含义。麦凯首先赞同摩尔将成为善的性质和善本身区别开来,但是反对摩尔将善在道德语境下的不可定义性视作一个重要命题。其原因在于对善进行不可定义操作对实际的道德问题的解决并没有帮助,并且如果仅考察善的一般含义认为其不可定义,无法说明在道德语境下善的不可定义。因此麦凯得出,在对善的一般意义描述中,善的含义留下了一种假定的对好的内在需求,而对善的伦理含义分析中则留下了善是以自我为中心对事物进行称赞的可能性。

麦凯;善;一般意义;伦理意义

自摩尔《伦理学原理》出版以来,元伦理学在20世纪迅速兴起和发展。国内对元伦理学著作或研究性文字的翻译和理解有些已经相当成熟,有些仍处于鲜于问津的状态。作为元伦理学讨论中反非认知主义非实在论的重要流派——约翰·麦凯(John.L.Mackie)的著作Ethics:Inventing Right and Wrong(1977)虽然在2007年12月已有汉译本,但对其的理论研究目前十分有限,因此加强其理论的研究是必要的。

麦凯的错论(error theory)研究主要见于其著作Ethics:Inventing Right and Wrong (1977)和The Miracle of Theism (1982)中。①麦凯的理论本身具有鲜明的独创性和清晰的简明性,虽然麦凯反对客观价值存在,但对于一个行为如何在道德上具有正确性麦凯依旧给出了自己的论证。

在Ethics:Inventing Right and Wrong中麦凯提出了著名的错论理论。麦凯认为:道德判断可以表达信念,但是由于并不存在客观价值,所以道德判断是系统的和错误的。针对并不存在客观价值,麦凯通过在一阶规范伦理学层面、二阶元伦理学层面及与道德有关的宗教、政治、法律层面对不存在客观价值做了三方面的分析,最后得出道德是发明的,而不是发现的。虽然否定了客观价值的存在,但麦凯并不认为道德就此完结。我们发明对与错,对我们制定和遵守符合我们利益、偏好、责任和行为理由的协定是合理性和合道德的。错论一经问世就引起了元伦理学界的争论并使得这本书6年之内再版4次。本文试图以麦凯对善的含义的双重性分析入手,对麦凯理论进行支持和修正。

一、善的一般意义上的使用

一般而言,伦理学家认为对“善”这一概念的研究,作为伦理学核心概念是重要的和必要的。从柏拉图对善和善的相的界定到摩尔对善的不可定义之前,对善的含义研究使得善这个概念不断清晰化。

摩尔最先通过对善的研究发现善的不可定义,在《伦理学原理》一书中,摩尔认为只可能存在三种善:第一种,简单的不可定义的,被视作某物属性的善;第二种,复杂的善;第三种,不表示任何简单或复杂属性的善。摩尔的很多继承者对后两种善的可能性都给与了抛弃,但是对第一种善存在的可能性保持质疑。对此摩尔认为将描述性的含义给与善,是将善本身和什么是善完全混淆了。在这一点上,麦凯同意摩尔的推论,即善本身和什么是善是不同的。不过不同的是麦凯认为,无论是一般意义上的善是否可定义,还是伦理意义的善是否可定义,善的问题最终需要的还是在伦理语境下得到清楚说明,摩尔的论证才是有效的。以往的“哲学家通常认为如果他们能够发现善如何被当做一个道德术语来使用,那么他们就可以了解道德善意味着什么”[1](50)。但是麦凯提出如果善的含义仅仅在道德语境有效,而在其他语境无效,那么讨论善的伦理含义本身也是荒谬的。因此麦凯对善的考察区分为两个方面,一是对善的一般含义进行考察,二是对道德语境中的善含义考察。麦凯这样做的目的是通过对善的一般意义和伦理意义的研究,考察善是否能够在两种情况下做出统一的、简单的、核心的理解,如果不统一,则的概念为多余的;简单则是为了要求善保留摩尔意义上的不可定义和不可分性;核心则是为了保证其他的诸如慷慨的、好的、适宜的、偏爱的等含义可以由此派生出来。一般含义下即我们的自然语言中日常表述的:当我们说某物是善的,即是说某物是好的。比如我们说:

(1) 这把刀是好的。

则意味着:

(2) 这把刀无论是否被使用,它都是好的。

(3) 这把刀无论是否被需要,它都是好的。

如果将命题(1)理解为命题(2)所暗示的含义,则命题(2)好像说明这把刀的好表明了这把刀具有一种内在特性,比如锋利,当切肉者需要用它来切肉时,它就是好的。那么刀的内在特性锋利实际上被内嵌于切肉者的需求之中。没有需求,锋利并不作为刀是好的这一判断的充分条件。命题(3)说这把刀是否被需要,都将是好的,因为可能这把刀只是用来装饰或审美,但是这样命题(3)的意义就被还原到了命题(2),它是好的,因为被艺术鉴赏者拿来作为审美对象需要。那么可以说,如果无关涉刀与需求者之间的需求关系,那么刀的内在特性锋利或美都不构成刀的好的评价标准,也就是说命题(1)仅仅是一种意见,不具有逻辑上的先天真理性。

但是这样的表述在日常用语中很容易被我们接受和理解,比如我说“这个苹果是好的”,一般意义上来说,“好的”修饰“苹果”就是在描述它的性质,即苹果又红又甜。红和甜被默认为普遍标准并被接受下来,无论是否有个别特例比如一些人喜欢脆而甜的苹果而一些人不喜欢脆而甜的苹果。所以为了进一步厘清“好的”和被其修饰名词之间的关系究竟是先天存在的还是被预设的,我们需要了解“好”“刀”到底具有怎样的内涵。

二、表语形容词、定语形容词和功能性名词之于善的定义考察

麦凯对善的一般含义分析上引入了Peter.Geach②和R.M.Hare的理论。Peter.Geach发现对于善的定义的难以界定,其主要困惑在于善作为表语形容词(predicative adjectives)和定语形容词(attributive adjectives)的不同使用。形容词作表语和定语情况大概分为四类:第一,多数形容词既做表语又做定语。第二,部分只做表语。第三,部分只做定语。第四,按照词义做表语或定语。如ill当“生病的”讲时做表语,当“有害的”讲时做定语。

在英语使用中,表语形容词往往描述主语的状态、性质,并不添加任何新的东西进去。如:这本书是蓝色的。Geach将之等价为:X是蓝色的书。即:X是蓝色的。X是书。做定语形容词时,定语修饰名词,而非仅仅表达名词。当我们说:X是一个大的蚂蚁。我们不能认为这里面蕴含了X是大的,并且X是一个蚂蚁。或者更直观的例子:X是一个纸做的人。我们不能将之等价于X是一个纸做的,并且X是一个人。同样在伦理语境下,当我们说:X是一个善的A。我们不等价于X是一个善的,并且X是一个A。

所以当我们考察一个形容词究竟是一个定语形容词还是一个表语形容词时,就可以以这样的方式检验。如果:X是一个表语形容词。

且:某物即是一个A,又是一个B。

那么:可以说某物既是XA又是XB。

那么通过上述检验,我们得出善不能做表语形容词,这也支持了摩尔在讨论未决问题论证(the open question argument)中已经做出的说明,即善不可定义,而善不可定义在这里显然意味着善不能被用作表语形容词。如果我们不能说什么是善的,那么在善做定语形容词上,善又具有怎样的内涵呢?

继续用“X是一个大的蚂蚁”为例。前面谈到“X是一个大的蚂蚁”时,“大的”这个词修饰蚂蚁和修饰恐龙明显会有不同的准确性,Geach认为对“大的”这个定语形容词(big在这里充当的是定语,并非说big就只能是一个定语形容词)并不脱离标准,只是这个标准随着不同运用而有差异。毫无疑问我们也不会将“大的蚂蚁”和“大的恐龙”的“大”视作等量的。也就是说,定语形容词的修饰功能将随着名词而变化,那么这也就意味着善可能会对其所修饰名词或谓语进行含义添加。

麦凯在沿着Geach的路线中发现,除了定语形容词,还有一类词也具有使得该种此类根据不同名词含义具有不同的使用,即自我中心词项(egocentric terms)和索引词(indexical terms)。自我中心词主要指“我”,不同的人说“X是我的”时,必须依靠现实语境使它的含义清楚。同样有效的还有索引词:这里,那里。如果善用作定语,那么它一定对名词(或谓语)的修饰做了改变,那么我们对名词进行考察也就是必要的了。鉴于Geach对善作为表语形容词和定语形容词的不同使用,麦凯将另一个重点放在对黑尔的功能性名词(functional words)的考察上。所谓的功能性名词(或译功能词,万俊人汉译版)举例来说就是像电子称、餐刀、台灯这类的名词。从“电子称”这个名词我们可以了解到它的功能和被用来做什么,那么使它的功能最好的发挥出来就是对它是好的标准的一个界定。一个好的电子称暗含着称量较为精确的特征,因此可以得出:称量较为精确的就是好的。那么不难推出:

某物是好的,即意味着某物的功能得以实现。

因此黑尔认为,某物是善的,也即意味着某物的功能得以实现。或者说,“谈到某物在道德上是善的意味着我们应当追寻它。”[2](115)或者说,某物是善的,则意味着某物在其功能得以实现之时具有可称赞的特殊特性。但是黑尔接着又发现,用善修饰有些非功能性名词则很难说具有称赞的含义,比如修饰sundown(日落)。一个好的日落并非是一个实现其功能的日落,我们也无法说出日落实现了什么功能。所以黑尔认为,说日落好乃是处于对日落这种景色的偏好,即把“日落”当作一种审美对象。那么在黑尔的立场上,我们就有了两种善的意义,一种是在善修饰功能性名词前,善作为对功能性名词功能得以实现的一种赞许;一种是对非功能性名词的善的或好的状态的一种偏好。对于后一种将偏好视作是善的尚且可以解释,但对于前者称赞的含义则需要进一步的厘清。根据上述我们得出:

(1)某物是好的,即意味着某物的功能得以实现。

(2)好的就是善的。

(3)善的即意味着某物功能得以实现是具有称赞性特征。

麦凯对这样的解释进行了批评。首先:在一般意义上,我们说善的,就是意味它是好的,然而当善的意义转换为好的意义时,对我们清晰地解释善有什么帮助吗?好的就是善的和善的就是好的并不带来更多的东西。因此,命题(2)是无意义的。其次,功能性名词本身界定了其善好性,即A是用来做B的。然而这里隐含做B的话A就是好的,是否造成解释循环?麦凯认为这里存在着一个解释循环,不过他认为这种解释循环还是可以避免的。

要摆脱这种循环,麦凯提议我们可以将称赞视作对某物具有使得需要得以满足的特性的支持或偏好。善的含义在一般意义上也是描述或表达了对称赞的一个形容词意义,无论这种需要是否得到满足,称它是好的就是显示了对它的一个支持,而这种支持并非出于客观的理由而是来自自我对此的认可。

在狭义上,说某物是好的,就是从个人角度出发陈述或表示对其的认可。但是这样的好的并不能够完全说得通,功能性名词的使用在客观上使得某物的好并非出自自我,我可以说这是一个好的餐叉,但并不意味着这种表述显示了一种称赞,可能它只是一种陈述。因为存在这样的情况:这是一把好的餐叉,但是在吃面条上筷子更好。前一个命题表达好的餐叉的好在无论其被谁需要的情况下是好的,但后一个命题认为筷子的好则处于我的偏好,而我出于偏好而称赞它。因此对善的一般含义麦凯这样定义:“所有可能满足所陈述的那类需要之物。”[1](55-56)麦凯界定了这个含义的两个内涵:第一,我们说A是好的,是指A可以实现需求,无论A是否被使用或实际的需要。所谓客观的可以实现或满足某种需要而言,A就是好的。第二,说A满足了某种需要,仿佛是在说A具有某种特性使得它可以满足某种需要。但实际上存在这样一种关系,即无论A被用来做B或做C,这些能够做某事的特性并非真正将A归为好之中。因为A的这些特性并非A自己引起的,而是在涉及到使用者的要求时被发现出来的。麦凯称其为:“存在着一种特别的相互影响在性质和关系之中。”[1](56)就像功能性名词一样,在其功能被设定之时,该名词的含义就被确定下来,功能的实现成为其含义的组成部分。所以综上所述:善具有功能性因素和自我中心因素。

同时还需注意的一点是,麦凯补充了Geach的发现,即善作为定语形容词和坏作为定语形容词具有不同的精确程度。它们对其所修饰的名词或谓语具有不同的支配作用。我们说“那家蔬菜店的电子称是好的”,有两种不同好的意义:一是,称量精确。二是,称量足够,并非缺斤少两的称。但是无论哪一种都不会特别影响到电子称本身功能的实现。然而我们说“这是一个坏的交谈”时,“交谈”的功能没有得到实现,坏的作为定语形容词完全阻碍了所修饰名词功能的发挥。

还有一种对善的理解,即认为善的可以等价为“典型的”。黑尔称“道德词在其逻辑行为中,反映出道德指导的这种双重性质,这是情理之中的事情,因为正是在道德指导中道德词的用法最具典型性”[3]。等价为典型性即用一个样本可以很好的说明这类事物的特性,比如在众多恐龙化石中,一个足以代表整个恐龙时代的恐龙化石就是好的,亦可以作为典型化石。但是麦凯认为这样做无疑是将对需要大致上了解恐龙时代或恐龙化石状态的主体的要求的模糊,将“善的”理解为“典型的”同样无法摆脱已经做好的需求的预设,因此麦凯否定了善可以被视作典型的。

三、善在伦理语境中的使用

在结束了对善的一般意义考察后,我们发现,一般意义的善的含义充满了功能性实现的需要和自我中心指涉,但这并没有限制善的伦理意义的使用。道德语境中的善的使用非常广泛,在生活方式、行为选择、个人品性、语言使用等都存在着对善的伦理意义的不同使用。善和客观价值之间的关系被主流伦理学研究得最多,在这一点上,否定存在客观价值的麦凯提出了自己的质疑和解释。“考虑到当我们和孩子讨论圣诞老人时,在孩子不确定圣诞老人是否存在情况下,她将会试图寻找圣诞老人究竟存在与否的证据。比如圣诞老人是高是矮?是胖是瘦?有没有胡子或衣着红或绿?”[4]如果承认某物存在,那么这存在的某物必定有某些属性是我们可以描述的。因此麦凯得出承认客观价值的人首先假设了有那么一些东西,它并非与上帝的意志或个人的意志有关,它是事物的本质,也并不依赖个人对它的需要。但是前面我们已经分析了善的一般含义中被预设和被保留下了不客观的东西,因此除非在道德语境下,善的伦理含义能够摆脱一般意义下善所具有的两种非客观性特征(即作为定语形容词对名词意义的添加和自我中心称赞),否则很难说善在伦理意义上是客观的。

麦凯假设如果善的伦理学含义继承了善的一般含义,则会出现这样几种情况:第一,道德语境下的善显示了其满足某种对它的关切和需要。第二,对善的需要是在其作为定语形容词对其所修饰名词的意义添加基础上完成的。第三,对善的定语使用是否取决于被修饰成分。

针对这三点,麦凯首先反驳了摩尔的善的不可定义性。对善的伦理语境的定义,摩尔认为善在此依旧是不可定义的,麦凯抓住了摩尔的开放性问题中善的概念的不确定,并重新解释了下述命题,即:

(1) X是令A愉悦的。那么它是善的吗?

(2) X是上帝命令的,那么它是善的吗?

在承认X是否是善之前,命题(1)已经说明在X满足某种需要及A 的愉悦之外,存在另外一些需要,这种需要可以与所提到的需要完全不同,并包含某种指明对善的需要的弹性空间。但是这种弹性空间形成了一种悖论,什么东西的存在可以完全满足所有需要呢?存在这种东西吗?麦凯认为这是无法想象的,即使它是一种内在需要。比如说一般认为空气对人来说以一种必要和内在需要,但是这种定义的前提是值得怀疑的,没有空气人就会死,但是不需要空气还能称之为“人”是事物存在吗?(死人概念的合理性不在此讨论中)人的定义已经隐含了依赖食物、空气和水等要素。如果说空气是人的内在需求的话,不如说空气是依赖空气存在物的内在需求,这样的重复说明很难说不是一个解释循环。所以麦凯否认了摩尔认为的善的定义在伦理学语境中的不可定义或不可分,毕竟不可分暗示了对善的承诺的无所不包。

另一方面,麦凯认为“自我中心的称赞或许会被称作并非描述性的,因为它里边的一个根本性的要素就是言说者对需要的暗中认可——不论这些需要是否明确”[5]。在对善的应用之中,善对事物的描述是具有某种约束作用的,我们不会超过范围的使用善,比如我们不会说“这只老虎是善的”,我们只会说“这个人是善的”;或者我们说“这把餐刀是好的”,而不会说“老虎用餐刀吃饭是好的”。一个东西被称作是善的,它就一定是与我们的某种关切有关的且能够满足我们的某种关切,并且在逻辑上,这种关切只能被需要所限制,而不能被对象限制。

四、对善的两种含义总结

要证明麦凯对善的两层含义分析的正确性,必须是下列两种考察成立:一是,一般意义上善是否留下了预设好的内在需求?二是,在伦理学意义上善是否留下了自我中心称赞的可能性?如上文所述,麦凯的这两个证明是有效的且成立的。一般含义的预设显示了善作为定语形容词的特性,而自我中心称赞则向来是麦凯反对客观价值的出发点。显然,客观价值必须不能是自我中心指涉的。且在对善的双重含义分析中,我们没有看到能够克服将自我为标准的称赞。日常语言对这种预设好的称赞的吸收,使得道德有了客观性要求。但这一要求是在假设存在诸如此类的内在需求基础上的。

的确我们在语言中运用善时起到了对描述性事物的一种约束作用,但这种约束和人的关切又存在满足关系。接纳客观价值将会预设,存在某种需要被客观价值掩盖的要求,且这种要求不在我们身上,而在对象的本质中。麦凯不反对道德具有某种客观性要求的主张,比如存在着忠诚这样的词,并且这样的词亦具有描述的含义,但对它的使用明显受到自我中心的指涉,人们可以认为他/她是忠诚的,这种赞许性评价首先在于自己对忠诚的认可,并且仅此也并不能推出忠诚具有怎样的客观价值,只是说对忠诚的赞许在日常语言中被吸收并确定。并且即使每个国家人民都有不同的忠诚和忠诚对象,对忠诚的定义也不能解决实际的道德问题,比如斯诺登揭秘事件究竟是好的还是坏的,忠诚无法给与答案。如果赞同麦凯否定客观价值,反对善的不可定义,我们还需要道德吗?麦凯在“道德的目标”和“为什么需要道德”这两节中对此作出了正面的回答,即我们当然需要道德。

五、为什么需要道德

如果不存在客观价值,那么我们为什么还要讲道德?对此,麦凯首先承认以下事实的确是会发生的,即“假如我们对道德的承诺是惟一使得我们具有良好行为的保证,那么一些人担心对道德的怀疑将会导致社会凝聚力的崩溃”[6]。这一点如西季威克的理论说指出的,道德的问题主要是道德需要和自我利益之间存在的紧张度造成了我们为道德辩护的困难。而麦凯的立场是站在为自我中心指涉的基础上进行的辩护,麦凯认为自我指涉的道德体系也并非不可能,甚至麦凯直接认为自我中心主义才是构成任何道德体系的重要部分,试想,如果道德体系并非出自我们的自我,这样的道德体系还会受我们欢迎吗?但是这样的回答并无法解决西季威克的那个担心,即合道德或合理性与自我的冲突如何缓解?

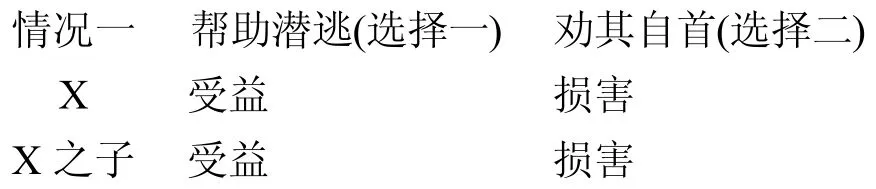

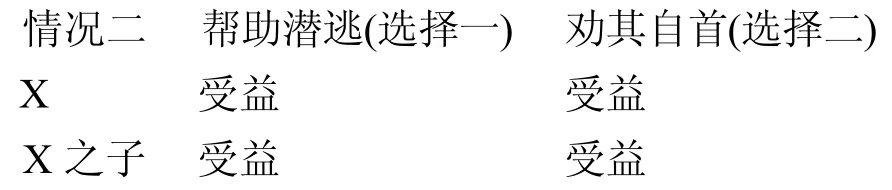

回答这个问题,需要解释另一个问题,即道德的和精明理性(prudential rationality)的本身无矛盾吗?麦凯发现:“在行为选择中,道德理由和审慎理由将不总是相一致的。”[2](191)道德关注的是人们在行为选择的道德理由,而精明理性在行为中关注的是行为选择的审慎理由。比如:当X的儿子犯杀人罪潜逃时,X应该怎样做才是道德的呢?帮助儿子潜逃以躲过死刑,还是劝说自首争取宽大处理。无疑帮助儿子潜逃看似不道德,但是考虑到劝说其自首会导致可能的死刑判决,选择第一个选择的可能会占多数(在实际生活中)。

并且前一个选择同后一个选择一样具有合情合理性,那么为什么我们并不赞成前一个选择呢?解决这个问题我们需要了解两种选择体现了对谁的利益的满足,帮助潜逃符合X的利益,而帮助自首符合大多数人的利益,只有当X的利益也可以还原为大多数人的利益时,X选择帮助潜逃才是不理性的,所以要理性的解决此事,我们只要将X的利益还原到大多数人的利益之中就可以了。但这样的方式并没有考虑到道德的因素,如果道德的优先性无法在这里体现出比精明理性具有更大的优势,那么我们需要道德可能就是一个伪命题。

在这里,可以考虑麦凯将自我中心纳入道德体系这一观点,即对私人感情或伦理天性保持一种尊重,如果考虑将这种尊重给与X而非给与X之子,可能我们将不会陷入道德和精明理性选择一边倒的局面。而在其中,对两种选择的考虑,价值的因素能够影响到的微乎其微。甚至会形成一种矛盾。因为如果不考虑虽X利益的损害如何减小的话,上述选择将无疑具有优先性。但是并非不会出现下面这种选择:

当两种选择都具有同样的可比性下,精明理性的理由并没有占有之前比道德更加优先的地位。充分考虑到某人的个人需求,这仅仅是保证道德优先性不亚于精明理性优先性的第一步。

而第二步才是我们将道德选择完全超越精明理性选择的理由,这一理由来自于麦凯对普遍化原则的考虑。麦凯认为普遍化的内涵在于:如果存在合理行为A,那么行为A'是行为A的类似。这一点意味着:行为A对行为A'具有约束。考虑到上述两种情况,我们发现,如果帮助潜逃和劝其自首具有同等优先性的情况下,帮助潜逃可普遍化的程度一定比劝其自首可普遍化的程度低。因为首先:在一个社会中,每个人做了错误的事,其亲属都帮其摆脱社会的谴责,会降低社会成员之间的信任度,从而造成更多的问题。其次,没有人愿意侵害自己利益者不受到惩罚或谴责。第三,在尊重某人利益的前提下的劝其自首有效考虑了私人利益和社会利益,并在普遍化过程中能够起到良好的社会效果,维护了社会道德。第四,并非所有人都会选择帮助潜逃,道德感较强的人不通过对私人情感或伦理天性的考虑亦会选择劝其自首。只是这种较强的道德感,一方面就现实而言,普遍化程度较低,另一方面它是否需要普遍化仍旧是一个问题。所以,将对自我中心的尊重接纳到道德体系的考虑中来,达到劝其自首的目的,并且不与拥有较强的道德感的人相违背,这样的选择有效的解决了道德和精明理性之间的冲突。

但是对此还存在一个问题:即我们要考虑何种情况的自我利益?在上述案例中为什么不考虑接纳X之子的利益呢?麦凯认为我们在考虑行为选择时,需要考虑的首先必须是与道德有关的因素。考虑到X之子的选择,选择接受潜逃很容易判定其行为的不道德性,而选择自首,虽然这个选择是道德的,但是并不能抵消已经犯下的杀人之罪。且这两种选择对其子来说并不冲突,有可能潜逃和自首都受益。所以X之子的选择并非是与道德有关的因素,甚至完全是与不道德有关了。但对X而言,选择帮助其子潜逃和劝其自首之间存在冲突,并且是精明理性和道德的冲突,如果容忍这种冲突,认为精明理性选择优于并优先于道德,那么道德的地位和本质将会受到动摇。在接受麦凯反对客观价值和容许自我中心称赞的善进入道德体系后,这种冲突无疑是可以解决并能确保道德优先性、必须性和重要性的。

综上所述,麦凯的错论在否定客观价值存在的前提下,对核心概念的“Good”(善)的两种含义进行了分别考察,并得出无论处于善的一般意义考察还是其伦理意义考察,其含义要么预先假定人们对善是有内在需求的,要么善的内涵存在着以自我为中心对事物进行了称赞的可能,这两种结果均消解了善在伦理学中的核心概念的地位。对此麦凯提出我们可以考虑将这种自我指涉纳入道德体系的构建,以缓和精明理性和道德选择的两难冲突,确保道德仍旧可以在日常生活中发挥它的积极作用。

注释:

① 其他著作参阅http://philpapers.org/s/John%20L.%20Mackie,主要列举了麦凯英文原著,尚可查询到麦凯主要著作已有德文版问世。如研究性著作:Der Ethische Skeptizismus John L及Mackies Und Das Recht Auf Leben等。生平参阅http:// en.wikipedia.org/wiki/J._L._Mackie.

② 英国哲学家,其妻为 Elizabeth Anscombe。在道德哲学领域两人均是绝对道德规范绝对主义的拥护者。参阅:http:// en.wikipedia.org/wiki/Peter_Geach.

[1] Mackie J L. Ethics: Inventing right and wrong [M]. Harmondsworth: Penguin,1977.

[2] Miller A. An introduction to contemporary metaethics [M]. Cambridge: Polity,2003.

[3] 黑尔. 道德语言[M]. 北京: 商务印书馆,2005: 75.

[4] Fisher,Andrew. Metaethics: An introduction [M]. Durham:Acumen,2014: 41.

[5] 丁三东. 伦理学:发明对与错[M]. 上海: 上海译文出版社,2007: 53.

[6] Richard Joyce,Simon Kirchin. A world without values [M]. New York: Springer,2010: xv.

[编辑: 颜关明]

Mackie’s investigation into the two implications of good

ZHAO Jin

(School of Humanities and Social Sciences,East China Normal University,Shanghai 200241,China)

In response to Moore's belief that good cannot be defined,Mackie investigates the implications of good both at the general level and the moral level. Mackie firstly approves that Moore distinguishes the nature of good and good itself,but Mackie is against Moore's claim in that good can not be defined in the context of morality,especially as an important proposition. Mackie's reason is that it does not help us resolve the problem in the actual moral circumstance to define good which actually cannot be defined,and that if we think that good cannot be defined only by investigating the general level of good,it will be unable to explain why it is the same in the context of moral circumstance. Therefore,Mackie concludes that in a general description of good,the meaning of good has left a presumptive internal demand,while in the analysis of the moral meaning of good,the meaning of good has left the possibility of evaluating good from a self-centered praise.

Mackie; good; the general meaning; the moral implication

B82-066

A

1672-3104(2016)04-0001-06

2015-10-30;

2015-11-03

赵瑾(1986-),女,甘肃武威人,华东师范大学人文社会科学学院博士研究生,主要研究方向:外国哲学,伦理学