工作状态对城镇已婚女性精神健康的影响

——基于CSS2013的实证分析

梁樱(武汉大学 社会学系,湖北 武汉 430072)

工作状态对城镇已婚女性精神健康的影响

——基于CSS2013的实证分析

梁樱

(武汉大学 社会学系,湖北 武汉 430072)

工作状态;全职主妇;已婚女性;精神健康;CSS2013

在中国社会由计划经济向市场经济转型过程中,整体社会变迁亦带来家庭角色分工领域文化思想的转变,女性“回归家庭”的传统家庭角色分工意识形态开始复萌,“全职主妇”群体逐渐浮现。为了探索外出工作与全职在家的不同工作状态对城镇已婚女性精神健康的影响,本文运用CSS 2013的数据,针对工作的已婚女性与全职主妇群体的精神健康差异进行经验性检验,研究结果发现,与西方相关研究结论相左,在当前中国的经济文化制度背景下,工作的城镇已婚女性的精神健康状况显著优于全职主妇,并且这种优势经由工作的已婚女性所拥有的更强的社会支持来传导。

一、问题与背景

“男主外,女主内”的传统家庭角色分工在中国具有深厚的历史文化根源。但是自新中国建立以来这一传统意识形态经历了几番变迁。计划经济时代依靠政府提倡并执行的妇女解放及男女就业平等政策,使得“双职工”家庭一度成为当时城镇主流的家庭结构模式。在计划经济开始向市场经济转型并逐步完善的过程中,由市场经济力量所导向的社会主流话语又开始动员妇女回归家庭,强调传统的“贤妻良母”的角色要求,在经济结构上表现为男女就业率及平均收入水平差距的逐步增大[1]。在这样的社会经济文化背景下,全职主妇成为一种新的社会趋势,市场经济的发展与“回潮”的传统性别角色秩序相结合造就了“全职太太”群体的出现[2],相对应地,中国已婚职业女性(尤其是职业母亲)的角色构成十分复杂,往往包含了女儿、妻子、母亲、媳妇、社会劳动者多重角色,工作和家庭角色要求都对时间、精力的分配提出挑战,由此带来的多重角色压力以及在职场上受到男性群体的挤压使已婚职业女性的身心健康处于高风险状态[3]。虽然看起来成为全职主妇有助于缓解多重角色冲突带来的身心压力,但是全职在家料理家务真的比外出工作更有益于已婚女性精神健康吗?这正是本文试图研究的核心问题。

在精神健康(与精神疾病)社会学(sociology of mental health/illness)研究领域里,大量研究发现工作对于一般人群精神健康总体来说是有益的。其中针对性别、工作、家庭的交互作用及其与精神健康的关系研究常聚焦于工作和家庭对已婚女性精神健康的影响,这类研究往往采用性别分析的视角,认为工作的已婚女性必须要承受家务、照顾孩子以及工作多个角色带来的压力,这些压力之间互相渲染,对这个群体的精神健康产生负面影响[4]。这个脉络的研究认为,其原因主要是两大方面:一是女性对于工作这种非传统角色的主观意义诠释不同,女性往往赋予贤妻良母的传统角色以更重要的个人意义[5];二是进入劳动力市场的已婚女性所承担的非传统性角色没有得到相应的社会制度支持,如解决幼儿照顾的问题,因此维系起来压力重重[6][7]。

进一步的研究聚焦于比较已婚职业女性与全职家庭主妇两个群体来检验工作的精神健康影响。格林斯·帕瑞(Glenys Parry)总结比较全职主妇与工作妻子的精神健康的文献,发现大部分文献都得到了二者没有显著差异的结论,只有对那些工作满意度高的妻子而言,工作比全职更有益于精神健康,但是如果有幼小的孩子需要照顾,这个结论也不再成立[8]。作者通过自己的实证分析发现,不工作并没有对已婚女性尤其是有幼小孩子的母亲的精神健康产生负面影响。工作给照顾幼子带来的困难以及为了照顾孩子而不工作的文化合理性等都使得她们对工作的承诺不高,带孩子做家务等对她们而言才是具有社会文化合理性以及重要个人意义的活动[8]。因而,工作对普通人群所带来的精神健康益处对全职妈妈群体而言并不是如此显著,也就是说,是否有幼年子女对工作或全职在家与女性精神健康之间的关系起到调节作用,即有幼年子女会降低工作给精神健康带来的积极影响。

Judith Treas等使用28个国家的跨国数据发现,即使在控制相关的中介变量之后,全职家庭主妇比全职工作的妻子的快乐程度稍高。他们提到西方国家女性就业率的提高反而没能提高她们的快乐感,可能是因为她们没能达到集中力量照顾孩子和家庭的文化期望而产生了内疚感。尤其是对于有学前儿童需要照顾的已婚女性,工作的负面影响可能来自家庭—工作的冲突、缺乏时间与爱的人相处以及工作中的负面情绪渲染到家庭生活等都可能降低婚姻满意度,从而影响女性整个精神健康状态[9]。

因此,总结西方的研究文献发现,就工作对已婚女性精神健康的影响,尤其是针对工作与全职两个群体的比较研究结果虽然不尽一致,但总体而言有很大一部分研究发现,全职主妇不比工作着的妻子的精神健康状态更差,甚至是稍微更快乐一些。定量及定性的研究证据皆认为,这样的结果是植根于西方社会经济文化背景对全职主妇的结构性支持的前提条件之下的。在西方成为全职主妇不仅具有文化合理性且有利于婚姻稳定以及家庭利益的最大化。因而,西方的全职主妇对自身地位的意义诠释也是有利于其精神健康的,相反,对于同时兼顾工作、家务及照顾幼儿的西方职业女性而言,其健康程度、婚姻快乐程度及职业生涯都受到过重的角色负担的负面影响[10]。

但是,在中国当前的经济转型背景下,虽然全职主妇也逐渐开始成为许多已婚女性自愿或被迫的选择,但是对全职主妇的社会地位和劳动价值给予认可的社会文化支持远远没有发展起来,相反,对她们的社会偏见包括来自家庭成员的偏见屡见不鲜,全职主妇往往成为婚姻中弱势的一方,其在家庭中的地位不具备足够的文化合理性。同时,由于缺乏制度上的保障,全职主妇在各种社会保障方面成为被忽略的群体,甚至在婚姻中的合法权益也无法得到保障。作为一个不可忽视的社会现象,目前就全职主妇群体的精神健康状态的非学术性讨论很多,并且已有学者对就业状态对中国城镇女性的主观幸福感的影响进行实证研究[11],但是就工作与全职在家的两个已婚女性群体的精神健康比较研究仍较为缺乏。

因此,本文提出在中西方社会经济文化背景的差异条件下,西方的研究结论也许并不适用。相比西方发达国家女性而言,中国已婚女性可能赋予工作之于个人和家庭更高的重要性,并且比起工作带来的负面影响,她们更多地享受了工作带来的精神健康益处,而全职主妇群体由于缺乏社会文化及制度上的支持,其精神健康状况比工作的已婚女性更差。为了对这个核心论点进行实证检验,本研究首次使用基于CSS 2013的全国性概率样本,对当前中国的已婚职业女性和全职主妇两类群体的精神健康水平作对比性分析。其次,如果核心论点得到验证,结合当前中国社会的职业类型和特征,本研究将进一步探索何种工作类型和特征最有利于已婚女性的精神健康,并基于上述文献,检验照顾幼子的需要是否对工作状态与精神健康的关系起到调节作用,即是否能减少不工作给中国全职妇女带来的负面心理影响。最后,本文将进一步探讨工作或全职在家料理家务对已婚女性精神健康影响过程中的机制问题,并对研究局限性及进一步研究的方向进行讨论。

二、研究方法

(一)数据来源及样本选择

本研究使用2013年中国社会状况综合调查数据(CSS 2013)①本论文使用数据全部来自中国社会科学院重大项目《2013年中国社会状况综合调查》。该调查由中国社会科学院社会学研究所执行,项目主持人为李培林。作者感谢上述机构及其人员提供数据协助,本论文内容由作者自行负责。,调查采用多阶段分层随机抽样方法,在全国31个省/自治区的城乡区域展开。为了获得本研究的分析样本,采取了三个筛选步骤:第一,以有无工作为标准,获得有工作的已婚女性样本3178人,并且根据没有工作②CSS2013对“工作”的定义为:最近一周以来:1、从事过1小时以上有收入的工作;2、在自己/自己家庭或家族拥有的企业/机构中工作,虽然没有报酬,但每周工作在15小时以上或每天工作3小时以上;3、参加农业生产劳动。符合上述3个条件之一,即算有工作。的受访者对不工作的原因的回答,答案为“料理家务”者共734人,除去32人为男性,5人未婚,6人离婚,31人丧偶,2人同居外,目前处于婚姻状态中无工作且以料理家务为主要活动的女性样本共658人,此为初步的全职主妇样本,二者合并共计3836人。第二,为了进一步提高样本可比性,在上述样本基础上继续剔除60岁以上的样本,从事非农工作且每天工作时间小于5小时的样本,以及全职在家料理家务时间小于1年的样本③如此限制样本分析资格的原因主要是考虑60岁以上的女性大多已处于退休状态,工作与家庭冲突不是影响其精神健康的主要因素;另外每天工作少于5小时或者全职小于1年的样本也许不能很好地体现出工作与全职的差异。,得到样本共3210人。第三,为了仅针对城镇样本进行分析④仅分析城镇样本的考虑是乡村样本绝大部分都是以从事农业生产劳动为工作,但目前工作与全职的差异内涵主要是针对城镇从事非农工作及回归家庭的已婚女性而言。对于农村从事农业工作与不工作的农村全职主妇的差异还需要做专门研究。,又进一步剔除了乡村样本1602人以及虽然在城镇居住但只务农或以务农为主的工作已婚女性样本(CSS 2013定义的工作包含务农)246人,最后得到有效分析样本共计1362人,其中从事非农工作的已婚女性共计1008人,全职主妇354人。

总结起来,本研究针对的是小于60岁并居住在城镇的(1)每天从事非农工作超过5小时的已婚女性(工作样本)以及(2)不工作而以料理家务为日常主要活动且持续时间超过一年的已婚女性(全职主妇样本)。在后续分析中,均使用“全职主妇”指代这一群体。

(二)变量测量

1.因变量

精神健康社会学往往用一般化压力包括焦虑及抑郁水平(psychological distress)的测量作为精神健康的衡量标准[7]。调查数据所限,本文使用“在家的负面情绪体验”频率作为消极精神健康状态的测量,此测量包含了一般化压力状态所测量的多方面负面情绪,询问受访者在过去一年的生活中,在家时体验到愉悦、享受;生气、愤怒;担忧、害怕;伤心、悲哀以及厌恶一共五组负面情绪的频率(从来没有=1,很少=2,有时=3,经常=4,总是如此=5)。在对愉悦享受的情绪体验进行反向编码后,再对五种情绪体验总分取均值,分数越高代表在家的负面情绪体验越强烈。此测量的信度系数(cronbach's alpha)为0.779,较为可靠。

2.自变量

核心自变量为“工作状态(工作或全职料理家务)”,以全职料理家务为参照类(工作=1)。为了进一步区分不同的职业类型及职业特点对于全职主妇精神健康的影响,本研究又构造了五个职业类型和职业特征变量。包括(1)职业类型(机关国企事业单位=1;私营企业=2;个体工商户=3;全职主妇=4),并以全职主妇为参照类,构建三个二分虚拟变量最终纳入模型分析;(2)职业身份(雇员或工薪收入者=1;雇主/老板=2;自营劳动者=3;家庭帮工=4;全职主妇=5),基于此分类变量继续构造四个二分虚拟变量,以全职主妇为参照类,纳入分析模型;(3)职业中的管理活动特征(只管别人不受别人管理=1;既管理别人又受别人管理=2;只受别人管理不管理别人=3;全职主妇=4),进一步构造三个二分虚拟变量,以全职主妇为参照类;(4)职业技术要求(很高及较高技能要求=1;一些专业技能=2;半技术半体力=3;体力劳动=4;全职主妇=5),以全职主妇为参照类,构造了四个哑变量;(5)职业安全性,通过对未来六个月失业可能性的主观评估进行测量(完全有可能=1;有可能及一般=2;不太可能=3;完全不可能=4;全职主妇=5)。同样的,以全职主妇为参照类,构建四个虚拟变量纳入模型分析。

为了将全职主妇的全职意愿纳入考虑,本研究采用工作打算变量作为区分全职自愿性程度的一个代理指标,将全职主妇样本进一步区分为还打算出去工作的全职主妇和不打算出去工作的全职主妇两类,以有工作的已婚女性为参照类,分析全职意愿的差别可能造成的精神健康影响的差异。

3.中介变量

依据精神健康社会学的主要理论模型——压力过程模型(the stress process model)[12]以及全职主妇的生存状况分析,社会支持可能是影响其精神健康的一个重要中介变量,而且作为一个可以着手进行社会干预的变量,其政策指导意义较大,因而被选用为核心中介变量加以检验。在这里,社会支持变量通过对十个可能的支持来源⑤各级党政部门及工、青、妇组织;居委会或村委会;工作单位;宗教组织;家人;家族、宗族;朋友、同乡、战友、生意伙伴等私人关系网;慈善机构;新闻媒体;网友所给予的帮助大小的主观评价来测量(没有帮助=1;帮助较小=2;帮助较大=3;帮助很大=4),加总后得到社会支持总分,分数越高,表示社会支持来源越多(只对选定的支持来源继续回答这个问题)且感知到的社会支持越高。

4.控制变量

在本研究中可能影响已婚女性精神健康的基本人口统计学变量被选作控制变量,包括年龄、教育程度(0=未受教育;1=初等教育;2=中等教育;3=高等教育)、家庭总年收入。其他可能影响因变量但不在核心研究兴趣之列的重要变量也被加以控制,自我认同的社会经济地位通过一个问题,“您认为您本人的社会经济地位在本地大体属于哪个层次?”加以测量,选项为“1=下,2=中下,3=中,4=中上,5=上”。生活压力变量通过询问受访者在过去一年中是否经历过如下13个生活问题⑥住房条件差,建/买不起房;子女教育费用高,难以承受;子女管教困难,十分累心;家庭关系不和;医疗支出大,难以承受;物价上涨,影响生活水平;家庭收入低,日常生活困难;家人无业、失业或工作不稳定;赡养老人负担过重;工作负担过重,吃不消;家庭人情支出大,难以承受;遇到受骗、失窃、被抢劫等犯罪事件;投资失利或生意失败。(是=1;否=0)加以测量,加总后得到生活压力总分,分数越高表示生活压力越大。另外,“子女数”以及“是否有学龄前孩子”也被纳入控制变量,并对其与工作或全职料理家务之间的交互作用加以检验。

(三)分析策略及回归模型设计

本文主要采用OLS多元回归分析以及路径分析,分别使用SPSS 19.0以及EQS 6.0为分析软件。作为预分析准备,首先进行了残差分析以及奇异值问题检验,数据较好地满足了OLS多元回归的假设。此外,由于5个工作特征变量和1个全职意愿变量均是对核心自变量从不同角度的进一步分类,因此,回归分析模型是围绕7个分类变量的相互独立而非嵌套的模型,模型结果各自独立解释,从不同角度剖析工作或全职对已婚女性精神健康的影响。这种简洁的模型设计适合现有数据特征和研究问题的回答。

三、研究结果

(一)描述分析结果

样本的平均年龄在39岁左右;家庭年收入平均值在7- 8万元左右;平均教育程度介于初等教育到中等教育之间;平均子女数多为1个;有26.3%的已婚女性有学龄前孩子;自我认知的社会经济地位平均在中下到中等之间;工作的已婚女性占74.0%。对所有分析变量的描述统计分析结果详见表1。

对工作的已婚女性和全职主妇两个群体在主要分析变量上的差异进行独立样本t检验的结果见表2。分析发现,工作群体的平均受教育程度、自我认知的社会经济地位、社会支持显著高于全职主妇,在子女数、有学龄前孩子的比例以及负面情绪上显著低于全职主妇。而两个群体在年龄、家庭收入以及生活压力上并没有显著差异。

(二)工作状态对已婚女性精神健康的影响⑦表3-9是七个相互独立的回归模型分析结果,表4- 8中均包含了表3中除工作/全职以外的全部控制变量,由于其参数结果与表3基本一致,故在表4-8中均不再报告。

1.工作或全职对已婚女性精神健康的影响

通过回归分析(表3)发现,控制社会人口统计学变量(年龄,家庭年收入,教育水平),子女数,是否有学龄前孩子⑧因为母亲的年龄与最小孩子的年龄高度相关,共同纳入回归后产生多重共线性问题,基于理论及文献依据,照顾学龄前孩子是影响母亲精神压力的重要因素,因此决定在回归方程中去掉母亲年龄变量,保留最小孩子的年龄,并进一步将其转换为是否有学龄前孩子的哑变量以突出变量含义便于结果解释。,认知的社会经济地位,生活压力和社会支持水平后,工作的已婚女性在家的负面情绪仍然显著低于全职主妇。

2.全职意愿对已婚女性精神健康的影响

表1 全部分析变量的描述统计分析结果

表2 工作已婚女性和全职主妇在主要变量上的独立样本t检验分析

表3 工作或全职对已婚女性精神健康影响的回归分析(N=1217)

表4-1 全职意愿对已婚女性精神健康影响的回归分析(以有工作的已婚女性为参照类)(N=1175)

使用是否还打算工作作为全职意愿的一个代理测量指标,虽然不够完美,但是分析结果显示这个指标对全职意愿具有较大的区分度。表4- 1的回归分析显示,还打算工作以及不打算工作的全职主妇的负面情绪都显著高于有工作的已婚女性。变换参照组后发现那些还打算工作的全职主妇的负面情绪又显著高于不打算工作的全职主妇(见表4- 2)。

3.工作类型及工作特征对已婚女性精神健康的影响

为了进一步分析何种工作类型及工作特征对已婚女性精神健康影响更大,将全职在家料理家务作为参照类别,进一步构建了一系列的虚拟变量进行回归分析(见表5 -表9)。这里将全职在家料理家务作为参照类,实际隐含地代表了全职在家所包含的一系列工作特征和工作特点,如工作自由度、工作强度、工作时间、工作稳定度等,但并没有对它们进行直接测量和对比。

表4- 2 全职意愿对已婚女性精神健康影响的回归分析(以不打算工作的全职主妇为参照类)(N=1175)

为了进一步区分其所从事的工作类型与全职相比所带来的精神健康影响上的差异,结果发现机关国企事业单位、私营企业及个体工商户各自相对于全职主妇而言,其负面情绪均显著较低;在机关企事业单位工作的已婚女性,其负面情绪显著低于个体工商户及全职主妇,与私营企业工作的无显著差异(见表5)。

表5 非农工作类型对已婚女性精神健康的回归分析结果(N=1068)

在工作特征的研究上,以往的研究常常注重工作的自主性、控制感、复杂度、稳定性等方面。工作中自主性通过工作中的雇佣身份以及管理活动特性来检验;工作的复杂度由工作中的技能要求来检验;工作的安全性和稳定度由对失业风险的主观评估来检验,对于失业风险的主观评估被发现是影响工作中精神健康的一个重要因素。

结果发现,雇主身份和雇员身份在降低负面情绪上的作用没有显著差异,但显著地高于自营劳动者、家庭帮工及全职主妇。家庭帮工对负面情绪的降低作用最小,与全职主妇没有显著差异(见表6),这应该与家庭帮工的工作性质与外出工作有所不同有关,家庭帮工从本质上仍然是为家庭工作。

表6 非农工作特征(雇佣身份)对已婚女性精神健康的回归分析结果(N=1208)

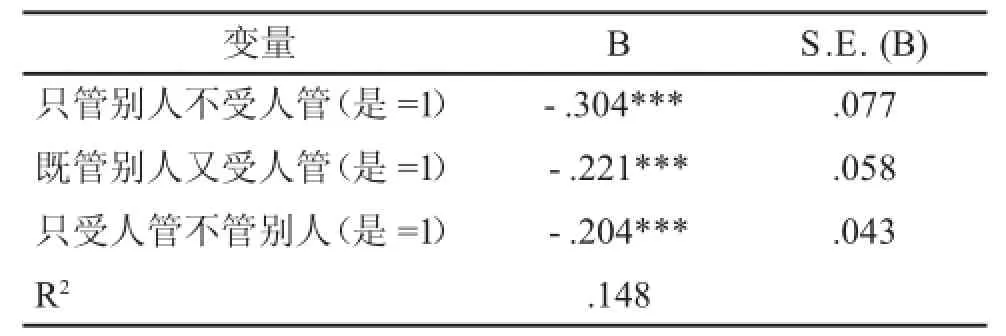

另外,针对工作中管理活动特点的分析结果显示,只管别人不受人管的工作特征最能降低负面情绪,其次是既管别人又受人管,影响力最小的是只受人管不管别人(见表7),当然,从事三种管理特点工作的已婚女性都比全职主妇的负面情绪显著更低。

表7 非农工作特征(管理活动)对已婚女性精神健康的回归分析结果(N=1045)

针对对于工作中的技能要求,结果显示,随着技能要求的降低,其对负面情绪的作用力下降,体力劳动对负面情绪的降低作用最小,而从事需要很高及较高的技能要求工作的已婚女性在家的负面情绪最低(见表8)。

表8 非农工作特征(技术要求)对已婚女性精神健康的回归分析结果(N=1190)

最后,对于认知的工作稳定度对负面情绪的影响,分析结果发现被认为完全不可能失业的工作最能降低在家的负面情绪。值得注意的是,虽然从事前三种稳定度的工作的已婚女性,其负面情绪均显著低于全职主妇,但那些认为自己完全有可能会失业的已婚女性在家的负面情绪与全职主妇没有显著差异(见表9)。

(三)工作或全职对已婚女性精神健康的影响机制——社会支持的角色

在上述的回归分析中,发现社会支持对负面情绪产生显著的直接影响,同时,相关分析的结果发现工作和全职两个群体在社会支持上具有显著差异,提示工作或者全职也许通过社会支持对负面情绪产生间接影响。通过路径分析发现社会支持的确是一个显著的中介变量,对负面情绪同时具有显著的间接影响和直接影响,模型拟合结果很好(Χ2=.447,p=.799;CFI=1.000;RMSEA=.000),只包含显著路径系数的模型结果见图1。

表9 非农工作特征(失业风险)对已婚女性精神健康的回归分析结果(N=1188)

图1 工作/全职对在家负面情绪的影响路径分析结果

1.代表直接影响的路径系数

(1)在家的负面情绪作为内生变量的预测回归方程:

.081*有学龄前孩子- .064*认知的社会经济地位- .012*社会支持+ .066*生活压力- .171*有工作+ e2=在家的负面情绪

(2)社会支持作为内生变量的预测回归方程:

.446*教育程度+ .275*认知的社会经济地位+ .156生活压力+.701有工作+ e1=社会支持

2.通过社会支持对负面情绪产生的间接影响

工作或全职,生活压力,认同的社会经济地位除了对负面情绪产生直接影响外,还通过社会支持这个中介变量对它产生显著的间接影响(p<.05),教育水平则只通过社会支持对负面情绪产生间接影响,四个间接影响大小为:

工作或全职:.701* - .012= - .008;

生活压力:.156* - .012= - .002;

认同的社会经济地位:.275*- .012=- .003;

教育水平:.446*- .012=- .005

第一,工作一方面对负面情绪具有显著的直接影响(- .171),同时工作的已婚女性由于比全职主妇拥有更高的社会支持度,通过社会支持的间接影响,部分的降低其负面情绪的强度(- .008),因此,工作或全职对负面情绪的总影响为二者之和(- .179);第二,生活压力虽然一方面对负面情绪产生消极的直接影响(.066),但同时通过激发更多的社会支持资源间接地降低了部分负面情绪(- .002),其总效应为.064。这与以往的研究结果一致,即压力的增长激发动员了社会支持资源从而降低了其对精神健康的负面影响[13];第三,自我认同的社会经济地位不仅对负面情绪有直接的降低作用(- .064),也通过产生更多的社会支持资源间接地降低部分负面情绪(- . 003),两种降低效应加总后,认知的社会经济地位对负面情绪的总影响为- .067;最后,教育水平虽然对负面情绪没有直接影响,但是通过增加社会支持水平,间接地降低了负面情绪,其作用力大小为- . 005。

(四)其他影响已婚女性精神健康的因素

与以往的研究结果一致,自我认同的社会经济地位作为客观社会经济地位(SES)的重要代理指标,与精神健康呈现稳定的负相关。这里并没有发现教育程度与在家的负面情绪有直接的关系,而是通过增加社会支持间接降低在家的负面情绪。工作和全职的已婚女性在生活压力上并没有显著区别,尽管生活压力显著增加了在家的负面情绪体验。另外,不管工作还是全职,有学龄前的孩子都会显著增加被访者在家的负面情绪,即有年幼子女的主效应是显著的,但是针对工作状态与有无年幼子女的交互作用检验结果并不显著,仅就描述分析以及交互作用系数的方向来看,有年幼子女的全职主妇的负面情绪最高,无年幼子女的工作妻子负面情绪最低。

四、讨论与结论

研究结果发现,在中国当前的社会经济文化背景下,几乎任何一种工作(除去家庭帮工类工作以及失业风险极大的工作)都可以给已婚女性带来精神健康上的益处,而且这种益处在控制了相关人口统计学变量以及生活压力和社会支持程度的前提下,其独立的影响依然十分显著。此外,研究还发现,全职意愿是预测全职后的精神健康后果的一个显著因素,还打算工作的全职主妇在家的负面情绪要显著高于不打算工作的全职主妇。同时,因为还打算工作的全职主妇拥有较高的家庭年收入及较高的教育水平,这些因素其实都有利于降低负面情绪,因而还打算工作的全职主妇的高负面情绪可能部分归咎于其不愿意一直全职、全职意愿不彻底、对全职后重返职场的担忧等因素。

在中介变量的影响上,研究结果发现,工作带来的精神益处有一小部分通过社会支持传导,大部分仍表现为直接影响,当然这种精神益处的主效应也许还通过本文没有检验的中介因素发生作用,例如家庭内部的权力结构、家庭劳动分工、婚姻质量和满意度等。有研究表明平等的婚内权力分配以及平等的非传统性家务劳动分工与家庭和谐成正相关而与家庭不和成负相关[14],而家庭生活的和谐与否显然会影响女性在家的负面情绪表现。对于各种工作类型及工作特征对精神健康的影响结果而言,个体工商户的工作类型、自营劳动者及家庭帮工的雇佣身份、只受人管不管别人、体力劳动以及失业风险高的工作特征,对于负面情绪的降低作用较小。而机关国企事业单位及私营企业、雇主、只管理别人不受人管以及高技术要求和低失业风险的工作则更能使已婚女性从中受益。最后,照顾年幼子女的需要并没有降低工作给中国已婚妇女带来的精神健康益处,反而在一定程度上增加了全职的负面效应,这与国外的研究结论相反,同时也间接表明了在目前中国的社会背景下,照顾年幼的子女并没有给已婚女性回归家庭带来足够的合理性支持,更多的可能是一种被迫的牺牲。

根据徐安琪的研究,转型期的市场经济追求利润最大化的特征推动了男女两性在就业率及收入报酬上的不平等加剧,市场经济条件下激烈的社会竞争以及工作压力等因素都助推了从计划经济时代的男女平等到当前的传统性别角色分工意识的回潮[15]。在这样的社会趋势下应运而生的中国全职主妇群体却并没有如人们所想象的那样获得一片宁静的庇护所,相反,在中国特有的转型期背景下,由于缺乏文化上、经济上、制度上的支持和保障,比起那些依然工作着的已婚女性而言,全职主妇们反而更多地经历了精神上的矛盾和痛苦。工作或全职给已婚女性的精神健康带来的影响问题与特殊的社会背景有着密切关联。

在当前转型期社会背景下,尽管已婚女性在工作领域经历相对于男性的种种不平等以及工作—家庭的冲突等问题,但是总体而言她们仍然享受着工作带来的精神益处,工作不仅能增加女性的经济资源进而影响其在家庭中的权力地位,扩展其社会网络,还可以赋予其实现自我价值提高自尊的角色机会,更重要的是提供给已婚女性一种精神安全感。实际上,当前中国的城市家庭通常有足够的家庭支持,包括帮助带孩子的老人、相对低廉便捷的家政服务等,这或许是中国已婚女性的精神健康相比于西方已婚妇女更能受益于工作的原因之一。相对而言,发展至今,中国社会依然不把全职家务劳动当成一种有价值的工作,加之社会转型期的经济文化发展带来的一系列破坏家庭稳定的社会问题的存在,全职主妇的精神健康状况堪忧。例如,Yu发现,“男主外,女主内”的家庭模式需要特定的家庭、文化及经济条件的支持,缺乏这些条件,这种模式则会变为“自我摧毁式的”,并使婚姻变得不稳定。她发现,与美国白人全职主妇以及美国华人移民全职主妇相反,中国城市已婚妇女认为男性养家、女性全职在家料理家务的家庭模式不利于婚姻和家庭稳定[16]。

在中国当前的社会经济文化条件下,已婚女性有一份共同支撑家庭的工作对于维系家庭婚姻稳定有重要意义,而家庭婚姻稳定对于已婚女性的精神健康无疑有积极作用。在社会转型期,片面地强调和渲染女性回归家庭的传统角色分工模式,不仅不利于宏观社会问题如就业问题的解决,同时由于缺乏相应的社会文化及制度政策的支持,这样的简单回归也是不利于女性精神健康的模式。

本文运用全国有代表性的数据对中国目前全职主妇与工作妻子之间的精神健康状态进行了比较,为这方面问题的社会讨论提供了较为可靠的实证依据,可以作为进一步研究的基础文献。但是,从研究局限性来看,首先,本研究的样本选择虽然基于一些合理性的考虑(详见注释③,④),但是仍具有较强的主观性,可能影响到分析结果的准确度,未来研究可进一步规范全职主妇样本的定义和选择方式。其次,截面数据的局限性决定了本文无法确定因果关系上的时间顺序,即对于是工作状态影响了已婚女性的精神健康还是精神健康情况影响她们进入工作或全职在家的状态无法确定。但是由于本文对精神健康的测量采用的是不具有症状诊断意义的负面情绪测量,即不足够严重到影响女性的就业选择,因而基于本研究的数据,更有可能的结论是前者。第三,尽管分析结果暗示工作带来的积极健康效应部分是通过积极的工作特征(如稳定、高技术含量、自主性强)加以介导,但是由于从现有数据无法获得对工作特征进行直接测量的连续型变量,因而无法构造包括工作状态与工作特征的嵌套模型去对这种中介效应进行直接测量。第四,尽管研究结果发现社会支持是工作或全职对已婚女性精神健康影响的中介机制之一,但本研究的量化研究方法使其无法在影响机制上有深入的探讨。

进一步的研究可以运用纵向数据厘清工作或全职对已婚女性精神健康的影响方向,这可能需要与不同类型的精神健康测量相结合;另外,针对工作的已婚女性和全职家庭主妇的工作特征的直接测量,可以进一步分离出工作之所以带来精神健康益处的原因,即对其中介作用进行量化分析。第三,可以结合定性与定量的方法,深入探索全职主妇这种社会地位特征带来的每日生活的细节及其与精神健康的关系;或者通过深入访谈探索全职或工作对于中国已婚女性的主观意义,都将有利于进一步澄清影响机制问题。除了在微观层面深入外,在宏观层面,进一步的研究可以深入探讨中国社会对全职主妇群体的文化含义及相应的社会经济结构性约束等,例如,全职妈妈再就业的结构性障碍。另外,由于全职包含了主动选择不工作或者权衡利弊后选择不工作的因素,并且多数基于一定的家庭经济基础,因而其负面效应理论上应该小于那些完全被动失业的女性,实证研究也确实发现中国城市已婚女性的失业会降低其婚姻质量[17],对于这部分失业已婚女性的精神健康问题值得进一步研究关注。通过在这些方面更多的研究努力将进一步澄清社会转型期对工作妻子与全职主妇精神健康的影响因素和机制,从而有助于更有效的社会干预政策的制定。

总之,也许越来越多的人包括女性本身也开始逐渐更加认同传统家庭角色分工,但是当真正转化为全职主妇角色后,在缺乏经济文化及制度支持的结构性背景下,全职主妇依然面临对自身角色身份的认同危机和精神健康问题,而加强社会支持层面的政策干预将有助于改善其精神健康状况。

[1]Tong Xin. Mainstream Discourse and The Construction of Public Understandingof Women's Employment[J]. Social Science in China,2010,XXXI(2).

[2]方英.“全职太太”与中国城市性别秩序的变化[J].浙江学刊,2009,(1)

[3]陈虹.中国城市职业女性双重角色冲突的原因及其化解途径[J].内蒙古工业大学学报(社会科学版),2006,(2).

[4]Tausig,Mark. Work and Mental Health[A]. in Handbook of the Sociology of Mental Health[M]. Edited by Aneshensel,Carol. S. and Jo C. Phelan. NewYork: Kluwer Academic Press,1999.

[5]Simon,R. W.. Gender,Multiple Roles,Role Meaning,and Mental Health[J]. Journal of Health and Social Behavior,1995,36(2).

[6]Menaghan,E. G.. Role Changes and Psychological Well- being: Variations in Effects by Gender and Role Repertoire[J]. Social Forces,1989,67(3).

[7]Mirowsky,J.,&Ross,C. E.. Social Causes of Psychological Distress[M]. NewYork: Adline,1989.

[8]Glenys Parry. Paid Employment,Life Events,Social Support,and Mental Health in Working- Class Mothers[J]. Journal of Health and Social Behavior,1986,27(2).

[9]Treas,Judith,Tanja van der Lippe,&Tsui- o Chloe Tai. The Happy Homemaker?Married Women’s Well- Beingin Cross- National Perspective[J]. Social Forces,90(1).

[10]Gjerdingen,D.,P. McGovern,M. Bekker,U. Lundberg,T. Willemsen. Women's Work Roles and Their Impact on Health,Well- Being,and Career: Comparisons Between the United States,Sweden,and The Netherlands[J]. Women & Health,2008,31(4).

[11]吴愈晓,王鹏,黄超.家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与主观幸福感[J].社会学研究,2015,(6).

[12]Pearlin Leonard I. The Stress Process Revisited: Reflections on Concepts and Their Interrelationships[A]. in Handbook of the Sociology of Mental Health[M]. Edited by Aneshensel,Carol. S. and Jo C. Phelan. NewYork: Kluwer Academic Press,1999.

[13]Wheaton,Blair. Models for the Stress- Buffering Functions of Coping Resources[J]. Journal of Health and Social Behavior,1985,26 (4).

[14]Xu Xiaohe,Lai Shu- Chuan. Gender Ideologies,Marital Roles,and Marital Qualityin Taiwan[J]. Journal of Family Issue,2004,25(3). [15]徐安琪.家庭性别角色态度:刻板化倾向的经验分析[J].妇女研究论丛,2010,(2).

[16]Yu Yan,The Male Breadwinner/Female Homemaker Model and Perceived Marital Stability: AComparison of Chinese Wives in the United States and Urban China[J]. Journal of Family Economic Issue,2015,(36).

[17]Hu Xiaohe,Zeng Xuhui,Li Zheng&Christiy Flatt. HowDoes Wives' Unemployment Affect Marriage in Reforming Urban China[J]. Journal of Comparative Family Studies,2010,41(41).

责任编辑:玉静

The Effects of Employment Status on Urban Married Women's Mental Health in China: An Empirical Analysis Based on CSS 2013

LIANG Ying (Department of Sociology,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei Province,China)

employment status;full time homemakers;married women;mental health;CSS 2013

During the transition of Chinese society from a planned to a market-based economy,this social change brought forth changes in the perception of family-based division of labour and the role of women in the family. The revival of traditional views of division of labour that required women "returning to home" prepared the appearance of "full-time women homemakers." In order to understand the differences in mental health conditions of this group of women and those of urban married women with full-time employment,this paper draws on data from the Chinese Social Survey,2013(CSS 2013)and finds that the mental health conditions of the latter are significantly better than those of the former and this difference lies partially in the existence of social support more available for the latter than the former. The paper also points out the limitations of this study and provides suggestions for future research.

C913.2文献标识:A

1004-2563(2016)04-0100-11

梁樱(1981-),女,武汉大学社会学系讲师。研究方向:精神健康社会学、社会心理学。