不同杀菌剂对小麦叶锈病的防治效果

夏得壮, 刘太国*, 刘 博, 高 利, 李宁静,朱映峰, 刘立新, 陈万权*

(1. 中国农业科学院植物保护研究所/植物病虫害生物学国家重点实验室, 北京 100193;2. 新疆维吾尔自治区植物保护站伊犁工作站, 伊宁 835000)

不同杀菌剂对小麦叶锈病的防治效果

夏得壮1,刘太国1*,刘博1,高利1,李宁静2,朱映峰2,刘立新2,陈万权1*

(1. 中国农业科学院植物保护研究所/植物病虫害生物学国家重点实验室, 北京100193;2. 新疆维吾尔自治区植物保护站伊犁工作站, 伊宁835000)

小麦叶锈病是威胁我国小麦安全生产的重要病害之一,近年来其发生程度有逐年加重的趋势。为了筛选有效的化学防治药剂,对5种杀菌剂进行了田间药效试验。结果表明,5%烯唑醇微乳剂1 000~2 000倍液、430 g/L戊唑醇悬浮剂3 000~5 000倍液、10%氟硅唑微乳剂1 500倍液、1 750倍液、20%丙环唑微乳剂400~800倍液、2%武夷菌素水剂300倍液、400倍液试验处理防效均高于50%。从增产效果来看,20%丙环唑微乳剂600倍液的增产率最高,达到42.33%。5%烯唑醇微乳剂2 000倍液,430 g/L戊唑醇悬浮剂5 000倍液兼具高防效和高效益(产出/投入),建议推广使用。

小麦叶锈病;小麦叶锈菌;杀菌剂;防效;增产

由小麦叶锈菌(Pucciniatriticina)引起的小麦叶锈病在世界各产麦区都有发生,也是影响我国小麦生产的重要病害之一。从发生的常态性及分布的广泛性来看,该病害位居小麦三大锈病(叶锈病、条锈病、秆锈病)之首[1]。如果对发病植株不进行有效防治可造成高达50%的减产[2]。小麦叶锈病在中国各地均有分布,过去以西南地区发生较重,近年来在华北、西北地区呈现逐年加重趋势,成为生产上一个重要问题[3]。小麦叶锈病1969年、1973年、1975年和1979年曾在我国北方地区几度大面积流行[4],在东北地区1971年、1973年、1975年和1980年中度流行,均造成较大的经济损失,1990年由于气候条件适宜,叶锈病普遍严重发生[5]。利用抗锈良种是防治叶锈病最经济、有效的方法,而目前大面积生产品种难以用抗病品种替换,因此使用杀菌剂仍是大面积防治小麦叶锈病的主要手段。防治小麦叶锈病的药剂种类繁杂,三唑酮是目前使用最为广泛的杀菌剂[6]。国内已有由于三唑酮大量长期单一使用导致锈菌产生抗药性的报道[7-8],因此寻找防治叶锈病的替代药剂尤为重要。本研究开展了其他5种杀菌剂对小麦叶锈病的田间药效比较试验,以期筛选出高效、低毒、安全、经济的药剂及合理的施用浓度,为小麦叶锈病合理轮换用药、减少单一用药产生抗药性及应急防控提供依据。

1 材料与方法

1.1试验地概况

试验地点为中国农业科学院新乡综合试验基地。土壤肥力中等,前茬为玉米,旋耕。

1.2试验材料

小麦品种:‘偃展4110’,感叶锈病,田间长势较好,按大田种植栽培方式管理。

供试药剂:2%武夷菌素水剂(山东潍坊万胜生物农药有限公司);20%丙环唑微乳剂(中国农科院植保所廊坊农药中试厂);5%烯唑醇微乳剂(中国农科院植保所廊坊农药中试厂);10%氟硅唑微乳剂(中国农科院植保所廊坊农药中试厂);430 g/L戊唑醇悬浮剂(中国农科院植保所农药研究室提供)。

1.3试验设计

试验小区6 m×6 m。共设16个处理:2%武夷菌素水剂300、400、500倍液;20%丙环唑微乳剂400、600、800倍液;5%烯唑醇微乳剂1 000、1 500、2 000倍液;10%氟硅唑微乳剂1 500、1 750、2 000;430 g/L戊唑醇悬浮剂3 000、4 000、5 000倍液;清水对照处理。4次重复,随机区组排列。

1.4试验方法

4月25日在小麦叶锈病发病初期进行第1次调查。各小区5点取样,每点10株小麦,调查旗叶、旗下叶的严重度(以每片叶上病斑面积占整个叶面积的百分率表示),计算病情指数。小麦病情严重度分级参照Roelfs等的方法[9]。4月27日在扬花期进行人工喷药,各小区用药液量为1.5 L。5月18日进行第2次病害严重度调查。6月4日进行各小区的产量测定,各小区取2个播种行、长1 m的小麦收割脱粒测产,重复3次。

1.5计算方法

普遍率(%)=发病叶数/调查总叶数;

平均严重度=∑(严重度×病叶数)/调查总病叶数;

病情指数=普遍率×平均严重度×100[10];

防治效果(%)=[1-(CK0×PT1)/(CK1×PT0)]×100[11]。

式中:CK0—空白对照区施药前病情指数;CK1—空白对照区施药后病情指数;PT0—药剂处理区施药前病情指数;PT1—药剂处理区施药后病情指数。

平均增产收益,是按新乡地区小麦价格2.52元/kg与增产量相乘计算而来。农药支出根据市场价格折算得出。产出/投入是两者之间的比值。

2 结果与分析

2.1安全性

据田间试验观察, 各处理区小麦生长正常, 无明显不良影响,用药区与清水对照区(CK)相比,麦穗部和生长势均未发现有异常现象,表明这5种杀菌剂在小麦扬花初期施用安全性好。

2.2防治效果

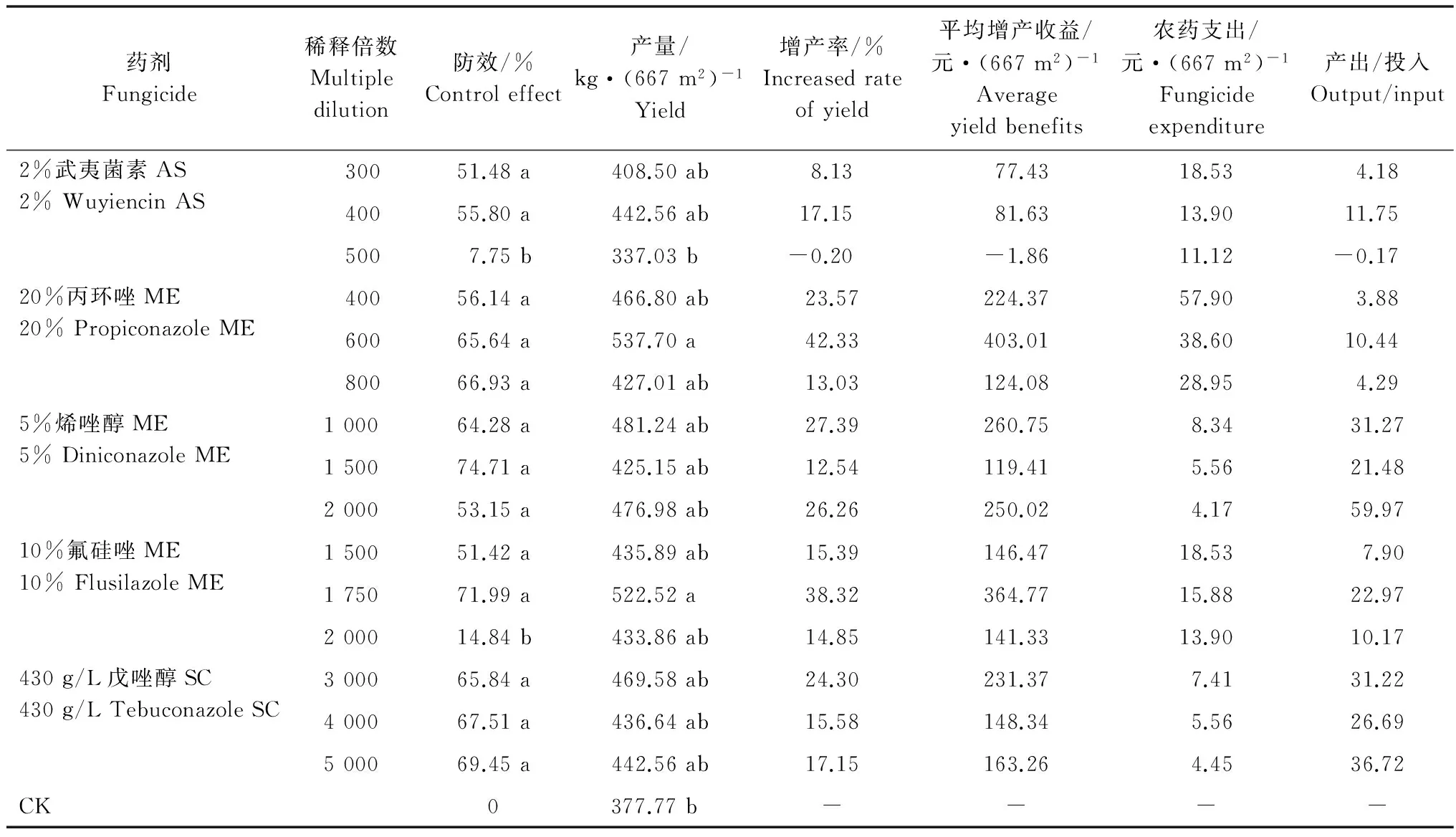

供试的5种药剂中,20%丙环唑微乳剂、5%烯唑醇微乳剂、10%氟硅唑微乳剂、430 g/L戊唑醇悬浮剂、2%武夷菌素水剂在供试浓度下对小麦叶锈病都具有一定的防治效果,防效在7.75%~74.71%之间(表1)。5%烯唑醇微乳剂1 000~2 000倍液、430 g/L戊唑醇悬浮剂3 000~5 000倍液、10%氟硅唑微乳剂1 500倍液、1 750倍液、20%丙环唑微乳剂400~800倍液、2%武夷菌素水剂300倍液、400倍液区组防效均较好,高于50%,且显著高于2%武夷菌素水剂500倍液和10%氟硅唑微乳剂2 000倍液区组。20%丙环唑微乳剂、5%烯唑醇微乳剂、430 g/L戊唑醇悬浮剂3种药剂防效在高、中、低浓度梯度间并无显著性差异,较为稳定。而2%武夷菌素水剂和10%氟硅唑微乳剂低浓度区组虽然对小麦叶锈病有一定的防治效果,但显著低于中、高浓度区组。

施药的15个处理中除2%武夷菌素水剂500倍液产量略低之外,其余各处理都对小麦有一定的增产效果,增产率在8.13%~42.33%之间。其中20%丙环唑微乳剂600倍液对小麦的增产率位列第一,达到42.33%,其次为10%氟硅唑微乳剂1 750倍液及5%烯唑醇微乳剂1 000倍液,分别为38.32%和27.39%。

15个处理的产出/投入位于-0.17~59.97之间。5%烯唑醇微乳剂2 000倍液区组拥有最高效益(产出/投入)。位列2、3、4位的分别是430 g/L戊唑醇悬浮剂5 000倍液、5%烯唑醇微乳剂1 000倍液和430 g/L戊唑醇悬浮剂3 000倍液,分别达到36.72、31.27、31.22。

表1 5种杀菌剂不同浓度对小麦叶锈病的防治效果及小麦产量1)Table 1 Control effect of five different fungicides at different concentrations and the wheat yield

1) 同列数据后不同小写字母表示经 Duncan 氏新复极差法检验差异显著(P<0.05)。

The data in the same column followed by different lowercase letters indicated significant difference (P<0.05) according to Duncan’s new multiple range test.

3 讨论

研究表明,杀菌剂浓度与病害防治效果有一定关系,但也并非浓度越高防效越好,在实际生产中应选择适当浓度的药剂进行防治。如10%氟硅唑微乳剂、2%武夷菌素水剂虽然低浓度防效显著低于中、高浓度防效,但其中、高浓度间防效并无显著性差异;此外20%丙环唑微乳剂、5%烯唑醇微乳剂、430 g/L戊唑醇悬浮剂,此3种杀菌剂在高、中、低三浓度梯度间防效也并无显著性差异。前人的研究结果表明,20%氯啶菌酯·三唑酮悬浮剂中、高浓度间防效也无显著性差异[12],这与本研究中10%氟硅唑微乳剂、2%武夷菌素水剂相似。

丙环唑、烯唑醇、氟硅唑、戊唑醇属于三唑类杀菌剂,三唑类杀菌剂有极强的调节植物生长,提高植物抵抗不良环境伤害的生理效应,该类杀菌剂参与植物体内异戊二烯的代谢过程,抑制赤霉素的生物合成, 诱导和促进脱落酸及细胞分裂素的合成,改变植物体内的激素平衡, 从而有效地调节和控制植物的生长发育[13],同时它可以促进植物的光合作用,提高植物抗氧化潜能,维持细胞质膜的稳定性[14]。因此在逆境中可促进小麦生长,提高小麦产量。王新茹等调查了4种三唑类杀菌剂对小麦条锈病的田间药效,发现三唑类杀菌剂对条锈病都具有防效,且均可提高小麦产量,与本试验结果一致[15]。武夷菌素属于低毒的生物杀菌剂[16],本试验首次发现武夷菌素对小麦叶锈病有一定防治效果。然而,武夷菌素防效并不稳定,低浓度试验区组防效显著低于中、高浓度区组。根据张传博等研究可知,在一定浓度范围内武夷菌素对草莓灰霉病菌的抑菌作用与施用浓度有关[17],本研究中低浓度的武夷菌素对病菌的低抑菌率可能是造成低浓度区组防效较低的原因之一;生物农药相比化学农药其生物活性需要更苛刻的环境条件[18],试验区相对不适宜的环境也可能造成该药剂防效不稳定;此外,武夷菌素对叶锈病的防治此前并无报道,其对叶锈病防治的持效期及对叶锈菌的有效浓度都尚不明确,其防治叶锈病的稳定性还有待进一步研究。

本试验中整体上高防效的药剂处理具有高产量,但不同处理间还存在着差异。其中10%氟硅唑微乳剂2 000倍液防效显著低于其1 500倍液及1 750倍液,但3种浓度处理间产量并无显著差异性。王新如等使用4种三唑类杀菌剂对小麦条锈病进行防效试验中发现具有相近防效的两种杀菌剂处理间小麦产量出现显著性差异[15];彭惠峰等使用4种杀菌防治小麦锈病的研究中,三唑酮药剂出现负防效但产量并没有下降[8]。产量与防效间并不完全正相关,这与本试验结果类似。此外,肯尼亚Wanyera等使用杀菌剂对小麦秆锈病进行防治研究时发现,低发病区在使用杀菌剂后仍有较好的增产效果[19],说明部分杀菌剂对植物生长有促进作用。三唑类杀菌剂除杀菌作用外,在病害发生较轻的情况下,其调节小麦生长的能力可能是10%氟硅唑微乳剂2 000倍液低防效却增产的原因之一。

小麦叶锈病是一种生产上需要常防常治的病害,生产上仍离不开化学防治,科学喷施有效杀菌剂仍然是减轻小麦叶锈病危害的关键有效措施。供试药剂中5%烯唑醇微乳剂2 000倍液,430 g/L戊唑醇悬浮剂5 000倍兼具高防效和高效益(产出/投入),建议推广使用。此外,除化学防治措施之外,还需要从选用抗性品种、农业措施等多方面做好综合预防工作,才能取得良好的防治效果。

[1]Huerta-Espino J, Singh R P, Germán S, et al. Global status of wheat leaf rust caused byPucciniatriticina[J]. Euphytica, 2011, 179(1):143-160.

[3]李振岐, 曾士迈.中国小麦锈病[M]. 北京:中国农业出版社, 2000.

[4]王剑雄, 庄巧生.抗病虫性的鉴定和利用.小麦育种研究进展(1991-1995)[M]. 北京:中国农业出版社, 1996: 234-240.

[5]董金皋.农业植物病理学[M]. 北京:中国农业出版社, 2001: 44-45.

[6]陈万权. 小麦锈病发生与防治彩色图说[M]. 北京:中国农业出版社, 2011.

[7]张娜, 康晓慧, 彭玉娇, 等. 部分麦区小麦条锈菌对粉锈宁的抗药性监测[J]. 安徽农业科学, 2011,39(30): 18608-18609.

[8]彭惠峰, 阿木巴图, 拜迪努尔. 4种药剂防治小麦锈病效果初报[J]. 中国农技推广, 2013,29(11):44-45.

[9]Roelfs A P, Singh R P, Saari E E. Rust diseases of wheat: concepts and methods of disease management[M]. Mexico: CIMMYT, 1992.

[10]李振岐, 商鸿生. 小麦锈病及其防治[M]. 上海: 上海科技出版社, 1989.

[11]闵季春, 倪仁忠, 刘福海. 16%氯啶菌酯·氟环唑悬浮剂防治小麦白粉病和锈病效果研究[J]. 现代农业科技, 2014(18): 132.

[12]吴昌勍, 彭静, 冯燕. 20% 氯啶菌酯·三唑酮悬浮剂防治小麦锈病田间药效试验[J]. 现代农业科技, 2011(9):145.

[13]周子燕, 李昌春, 高同春, 等. 三唑类杀菌剂的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(27): 11842-11844.

[14]毕彦博, 潘红艳, 张晓庆, 等. 三唑类杀菌剂调节植物逆境生长研究进展[J]. 中国农学通报, 2012, 28(30): 213-217.

[15]王新茹, 赵建昌, 白伟, 等. 几种三唑类杀菌剂对小麦条锈病的防治效果[J]. 麦类作物学报, 2008(4):705-708.

[16]韦日清, 林德忻, 陈志和. 农用抗生素BO-10 产生菌的鉴定[J]. 微生物学报, 1984, 24(4):401-402.

[17]张传博,易萌,孙云子,等.几种杀菌剂及其复配剂对草莓灰霉病菌的室内毒力测定[J].湖北农业科学,2013,52(14):3299-3301.

[18]邓洪渊, 孙雪文, 谭红. 生物农药的研究和应用进展[J]. 世界科技研究与发展, 2005(1):76-80.

[19]Wanyera R, Macharia J K, Kilonzo S M, et al. Foliar fungicides to control wheat stem rust, race TTKS (Ug99), in Kenya [J]. Plant Disease, 2009, 93(9):929-932.

(责任编辑:田喆)

Field control efficacy of different fungicides to wheat leaf rust caused byPucciniatriticina

Xia Dezhuang1,Liu Taiguo1,Liu Bo1,Gao Li1,Li Ningjing2,Zhu Yingfeng2,Liu Lixin2,Chen Wanquan1

(1. State Key Laboratory for the Biology of Plant Diseases and Insect Pests,Institute of Plant Protection,Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing100193, China; 2. Yili Work Station of Plant Protection Station of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Yining835000, China)

Wheat leaf rust caused byPucciniatriticinais one of the important epidemic diseases that threaten to wheat safety. In order to select the most effective fungicides, five fungicides were chosen to test the control effect on wheat leaf rust in field plot. The effects of diniconazole 5% ME diluted 1 000-2 000 times, 430 g/L tebuconazole SC diluted 3 000-5 000 times, 10% flusilazole ME diluted 1 500 and 1 750 times, 20% propiconazole ME diluted 400-800 times, 2% wuyiencin AS diluted 300 and 400 times are excellent, with the control efficacy of above 50%. Propiconazole 20% ME diluted 600 times can increase wheat production by up to 42.33%, higher than other treatments. We suggest to apply diniconazole 5% ME diluted 2 000 times and 430 g/L tebuconazole SC diluted 5 000 times on wheat leaf rust control due to their excellent effect and high benefits (output/input).

wheat leaf rust;Pucciniatriticina;fungicide;control effect;yield increase

2015-02-09

2015-04-23

国家科技支撑计划课题(2012BAD19BA04); 国家小麦产业技术体系(CARS-03); 新疆维吾尔自治区科技支疆项目(2013911092)

E-mail: liutaiguo@caas.cn; wqchen@ippcaas.cn

S 435.121.43, S 481.9

B

10.3969/j.issn.0529-1542.2016.02.042

致谢:感谢河南农业大学刘梦垒,张子萱,赵青青,赵丽鑫和西南大学张倩,阮小敏协助调查。