我的自述

□ 闻立鹏

我的自述

□ 闻立鹏

展览名称:心迹刻痕——闻立鹏油画艺术展

主办单位:中国美术馆、中央美术学院

展览时间:2016年5月13日至5月25日

展览展厅:中国美术馆1号、8号、9号厅

展品数量:125件

1931年10月,我出生在一个现代知识分子家庭,幼年喜爱画画,在清华园里度过安逸的童年。“七七事变”,抗战爆发,打破了平静生活,我随父母辗转避难于昆明,在“彩云之南”度过艰苦却和谐温暖的少年时光。1946年7日15日,一声霹雳,我的父亲为民主事业惨遭暗杀。这顿时改变了我不知愁滋味的少年时光,我在悲愤中回到北平。一年以后,作为一个未满16岁的中学生,不堪压抑沉闷的政治气氛,我和进步大学生黄海、向阳等人,满怀痴情奔赴心中民主自由的圣地——解放区。因喜好画画而随身携带一盒水彩颜料,使我迈进北方大学文艺学院,从此和美术结下不解之缘。1949年,随着华北大学三部进入北平城与北平国立艺专合并为中央美术学院,我成为中央美术学院第一批美术干部训练班(美干班)学员。

致高原之一(布面油画)(双拼)闻立鹏 162cm×260cm 1998年

我于1950年提前毕业留校工作,后插班学习,又提前毕业任教,再插班学习,直到1963年从油画研究班毕业。接着“四清”“文革”来临,我积极参与运动,也多次“被运动”。

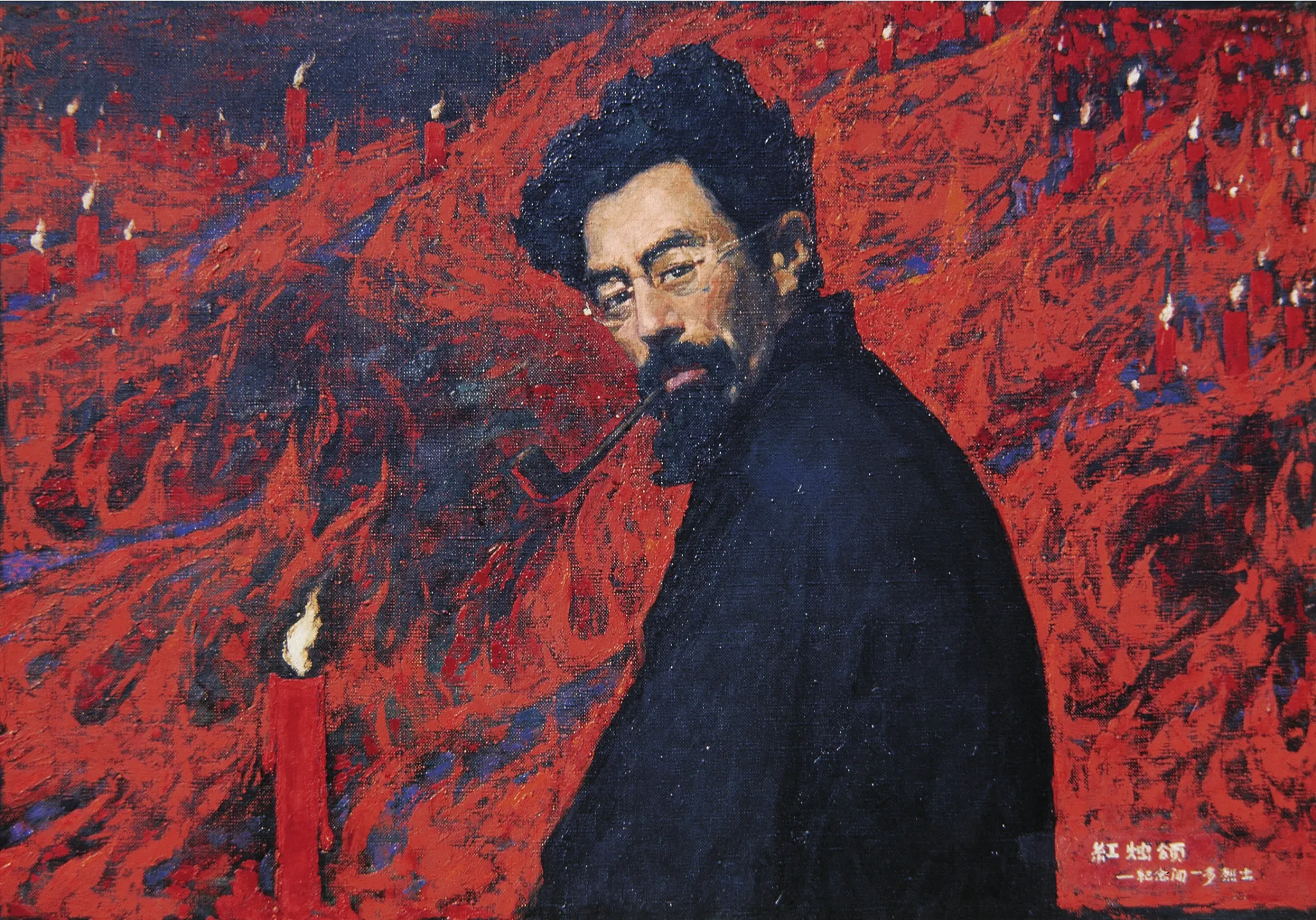

1976年伟人去世,风浪迭起。之后的思想解放,打破了我多年的思维定式。劫后的沉思,使我对艺术真谛的理解和人生的体验都比当年深刻清醒,1979年,我连续完成《红烛颂》及《疾风》《子夜》等风景组画,开始自觉追求艺术的主体意识和语言的个性化,追求艺术本体的完美与内涵的深化。1989年,我有机会赴欧洲做半年的艺术考察,仔细观摩了许多古典艺术精品,也看到大量现代名作,饱览了欧洲艺术历史的进程。我于风波动荡的5月下旬回到北京,更引发对艺术与人生的思考。《无字碑》系列、《白石》系列、《生命篇》系列以及《致太行》《秋之祭》《望苍茫》《岁月交响》《致高原》《晚秋》等,正反映了我20世纪90年代直至新世纪以来的心路历程。

人生风风雨雨,转眼85载,动荡的生活,断断续续的学习经历,难免先天不足,后天失调。从《血债》《国际歌》开始,到《红烛颂》《疾凤》《致高原》《晚秋》,每一个笔触都是我心迹的刻痕,每一块色彩都是我心血的结晶。岁月悠悠,一切都在变化,唯独求艺之心没有变,寻艺问道仍在艰辛途中,夕阳无限好,我心依旧——莫问收获,但求耕耘。

静夜(板上油画)闻立鹏 123cm×162cm

无字碑之一(布面油画)闻立鹏 82.5cm×122cm 1987年

(责编:纳禾雅)

藏族小姑娘(纸板油画)闻立鹏 54cm×39cm 1978年

最后一次的演讲(布面油画)闻立鹏 140cm×90cm

大地的女儿(布面油画)闻立鹏 85cm×140cm 1979年

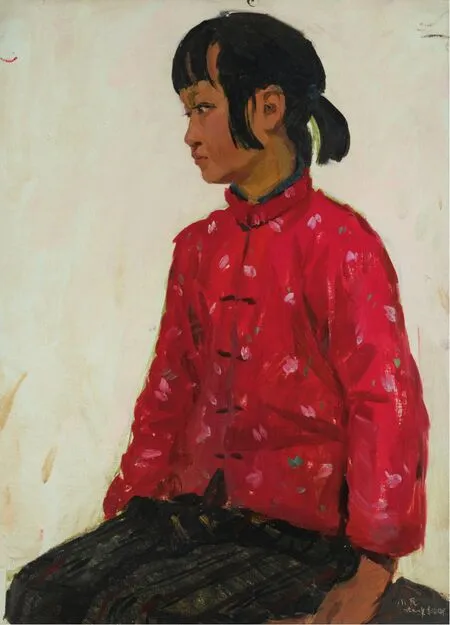

小民姑娘(纸板油画)闻立鹏 54cm×39.2cm 1978年

大火(布面油画)闻立鹏 140cm×120cm 1984年

红烛颂(布面油画)闻立鹏 70cm×100cm 1979年

岳桦林(板上油画)闻立鹏 67cm×101cm 1981年

龙门石窟(纸板油画)闻立鹏 39.1cm×54.2cm 1981年

民兵英雄薛平华(纸板油画)闻立鹏 51.8cm×39.3cm 1977年

青海祁连(纸板油画)闻立鹏 39.4cm×54.8cm 1978年

月明星稀(纸板油画)闻立鹏 38cm×52cm 1980年

祁连气象站(纸板油画)闻立鹏 39.3cm×53.5cm 1978年