地基支撑刚度变化对基础沉降的影响

郭莉辉,张保坤,王军生

(中国市政工程华北计研究总院有限公司,天津 300074)

地基支撑刚度变化对基础沉降的影响

郭莉辉,张保坤,王军生

(中国市政工程华北计研究总院有限公司,天津300074)

运用ANASYS有限元分析软件,构建地基基本的三维模型,地基支承刚度的空间改变是由地基变形模量的改变来体现的,研究地基支承刚度改变,基本的筏板厚度保持不变时,基本的沉降值线的散布规则,证明了地基变刚度对改善荷载传递体系、减少基础沉降差、筏板内力和厚度、上部结构次应力的作用。

地基基础工程;变刚度调平设计;数值分析

最近几年,我们国家的高层建筑不断的发展,新建的高层和超高层建筑也越来越多,而高层建筑的地基基础是保证其正常使用和稳定安全的根本,如果设计处理不当,将产生比一般建筑破坏更加严重的不良后果,给人民的生命财产安全带来巨大损失,因此高层建筑地基基础尤其是超高层建筑的地基基础变形控制和预测已成为本行业研究的热点。 地基变形特征表现为建筑物的沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜等,它们都不应大于地基的容许变形值,而这个值是根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求来确定的。新出台的规范制度主要阐述了变形控制设置是针对长时间产生的通常设计来讲的,变形控制设置的本意是采用以沉降变量为主要的控制目标,来探求科学、经济的地基基础实施方案,达到控制工程投入的预期效果,实现节约工程投入的目的,是完善地基基础设置的一种最佳的途径,对于目前和将来的多种的复合地基、复合桩基设计产生重要的作用。沉降量控制把差异控制与平均沉降的控制都包含在内。而对于建筑结构尤其是高层、超高层建筑桩筏基础的差异沉降变形控制设计方法也不断的创新和发展,不断有学者提出新的控制设计方法,并在工程实践中得以应用实现。

宰金珉在文献[1]中提出了对桩距较大的低承台摩擦群桩中的单桩取用其极限承载力的方法,从而使桩基和土体共同作用并明确分担上部荷载,并对其使用整体承载力和沉降量控制的双重控制下的非线性设计方法。陈祥福在文献[2]中提到了超高层建筑的空间变刚度等沉降桩法,它认为在高层和超高层建筑的地基基础中,更应该考虑桩土共同作用的地基综合刚度影响。此理论从群桩的应力、应变关系出发,考虑桩土的地基综合刚度进而把群桩视为一个整体共同承担上部传来的荷载,从而达到减少基础沉降或使沉降更加均匀,尽可能的减少对上部建筑结构的破坏,这就是超高层建筑的空间变刚度等沉降桩设计方法的原则,而这种方法主要用于摩擦桩和端承摩擦桩为主的复合地基基础类型中。在文献[1]桩土共同作用理念的基础上,宰金珉又在文献[3]中提出差异沉降变形控制是在控制地基总体沉降的基础上发展起来的,而不均匀沉降是高层和超高层建筑的地基设计中的主要控制因素,文献作者提出了符合桩基础设计的主要理念是假定单桩的所承受的荷载达到或者接近其单桩承载力,对于大桩距的支承,可认为单桩已变成了类似塑性铰的完全塑性支承,它始终可承担极限承载力的荷载,其余的荷载则由承台下及桩间土去承担,从而形成桩土相互作用共同承担上部荷载的沉降量控制设计方法,而这种复合桩基被称为塑性支承桩-卸荷减沉桩。

设置相等的桩径,相等的桩长以及相等的桩距已经广泛应用于现代高层建筑的桩基中,也就是说相同刚度的设计方式,实际测量显示,即使桩数多,还是不能消除蝶形沉降[4][5],尤其是在筒中筒、框-筒、框-剪的构造中更加显著。该种蝶形沉降会造成上部结构次生力和基础内力的上升,以及增加配筋和板厚。除了传统的均匀布桩外,还有人主张对均匀布桩中的边角桩进行加强,筏板的厚度在满足抗冲切要求的基础上随着楼层增高成正比增加,但是蝶形差异沉降依然较为明显,导致上部结构开裂破坏,从而影响建筑物的正常使用。

所以,1999年到2000年宰金珉和刘金砺等学者指出以降低材料耗用和差异沉降为目的,人为地适当调节地基刚度的变形程度的变刚度调平设计理念[6][7]。变刚度调平设计理念考虑地基、基础和上部结构的共同作用,通过对桩土支承刚度进行适当的调节和分布,采取增强与弱化相结合的方法,通过增加部分沉降或减小部分沉降以使各个部分沉降趋于均匀,使基底反力分布与上部结构传来的荷载分布相一致,减小筏板内部的的次内力,从而尽可能减小地基基础的差异沉降和筏板的次内力内力,防止高层及超高层建筑上部结构的开裂和破坏。

一、地基基础变刚度设计选型方法的数值分析

(一)模拟计算研究方法

变刚度调平设计理念需要根据上部结构和下部地基和基础的具体情况进行支承刚度的具体调节,从而达到减小差异沉降的目的。本文选取变刚度调平设计中的一种,对模型进行计算机有限元模拟分析,采用ANSYS有限元计算程序,对于地基采用“内强外弱”的变刚度处理方式,建立地基基础的三维模型,探索地基支承刚度空间改变,基本筏板厚度保持不变时的基本沉降的直线散布规则,从而为工程实践提供更加精确详细的理论参考依据。

(二)计算模型及参数选取

1.模型基本假定

由于基础、上部结构以及地基组成成分的结构十分复杂,并且这种复杂不管是在模拟实验过程还是实际工程操作过程都无法得到改善,因为对这三个因素所组成的系统所造成影响的因素太多,涉及面也十分广,但是在计算中,人们往往为了简单化的计算,在此系统中做一些合理的简化,使其能够基本真实有效的反映出具体实际情况,为工程实践问题的探索提供合理的分析简化模型。

(1)去掉上部构造刚度的因素,假设上部构造传到基础顶面的负荷在筏板上散布匀称,Z轴的负方向和荷载的影响方向是一致的;

(2)筏板基础是呈线弹性体的;

(3)为了对地基土能够较好的分析,不但要分解出地基土的中心位置加固土体,也要分离出筏板下部的原状土体,同时还要将四周的加固土体以及上部周围的天然土体划分出来。并用分离出的土体部分构成一个弹塑性的模型(Druker-Prager)。筏板下中心加固区面积取为筏板面积的1/4;

(4)加固土和周边的土体、下部土体和筏板之间都是密切相连的;

(5)利用对称性,取1/4实体进行运算。

2.计算模型的建立

计算分析首先要建立模型,对选中的对象进行单元化设置,本文分析的模型中,我们需要设定的单元不仅包括筏板边缘加固区土体、筏板,还有筏板中心区域加固区土体、下部的原状土以及、周围上部天然土体。

本次模型中筏板选择长为40米,宽为40米,高为2.5米的素材。加固区土体的底层和上部原状土的底面在同一高度上,中心加固区大小取为长20米,宽20米,高20米,之所以选这个尺寸,是因为中心加固区刚度取值比边缘加固区刚度大,最后,筏板下地基要分成两部分进行加固。

图1.1 加固地基的刚度分布图

确定计算区域的方法与原则为,位移场的分布随边界的的外部扩张与模型的计算应力已经不会表现出明显的变化。文中的3B定为计算模型的影响宽度,整体加固区的上部结构作用到基础顶面的荷载力假设为平均分布的荷载,取300kPa为数量值,3D为下部土体的影响深度。图1.2为ANSYS建立的计算模型图。

图1.2 地基基础计算模型示意图

对已建立的计算模型进行计算单元网格划分如图1.3:

图1.3 地基基础计算模型网格划分图

对模型的模拟计算的各种材料参数见表1.1:

表1.1 模拟计算的材料参数

(三)数值模拟结果分析

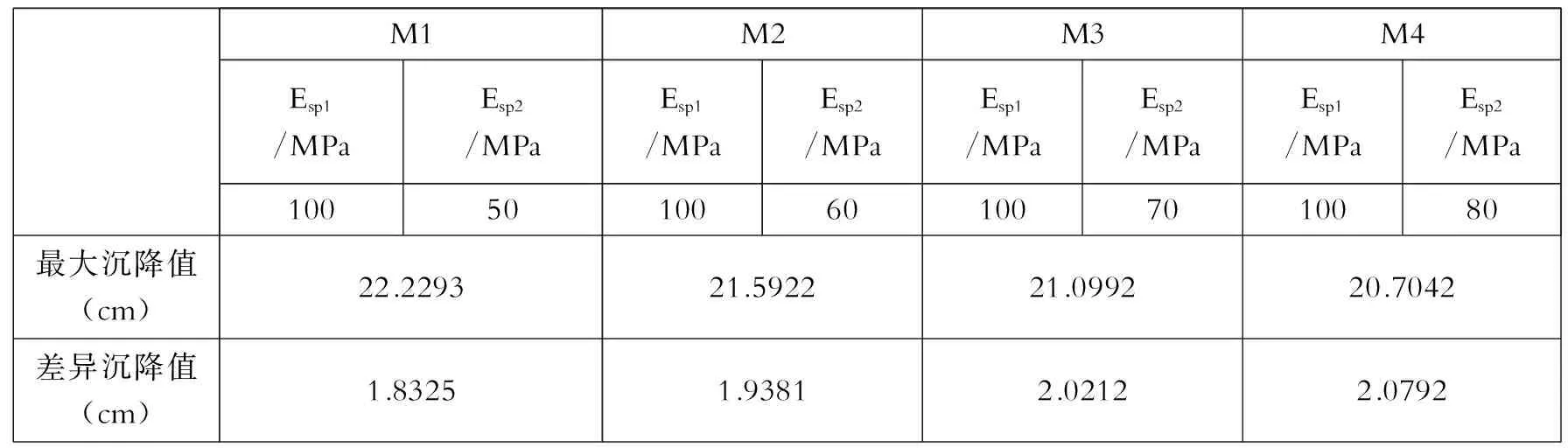

采用ANSYS有限元程序进行数值模拟。根据地基刚度值的变化情况,本文共完成8个工况模型的模拟计算,结果如表1.2所示。

表1.2 计算结果

M5M6M7M8Esp1/MPaEsp2/MPaEsp1/MPaEsp2/MPaEsp1/MPaEsp2/MPaEsp1/MPaEsp2/MPa12050120601207012080最大沉降值(cm)21.899221.289420.818820.4442差异沉降值(cm)1.53921.66081.75181.8227

注:Esp1——中心区域加固区土体模量,Esp2——筏板边缘加固区土体模量

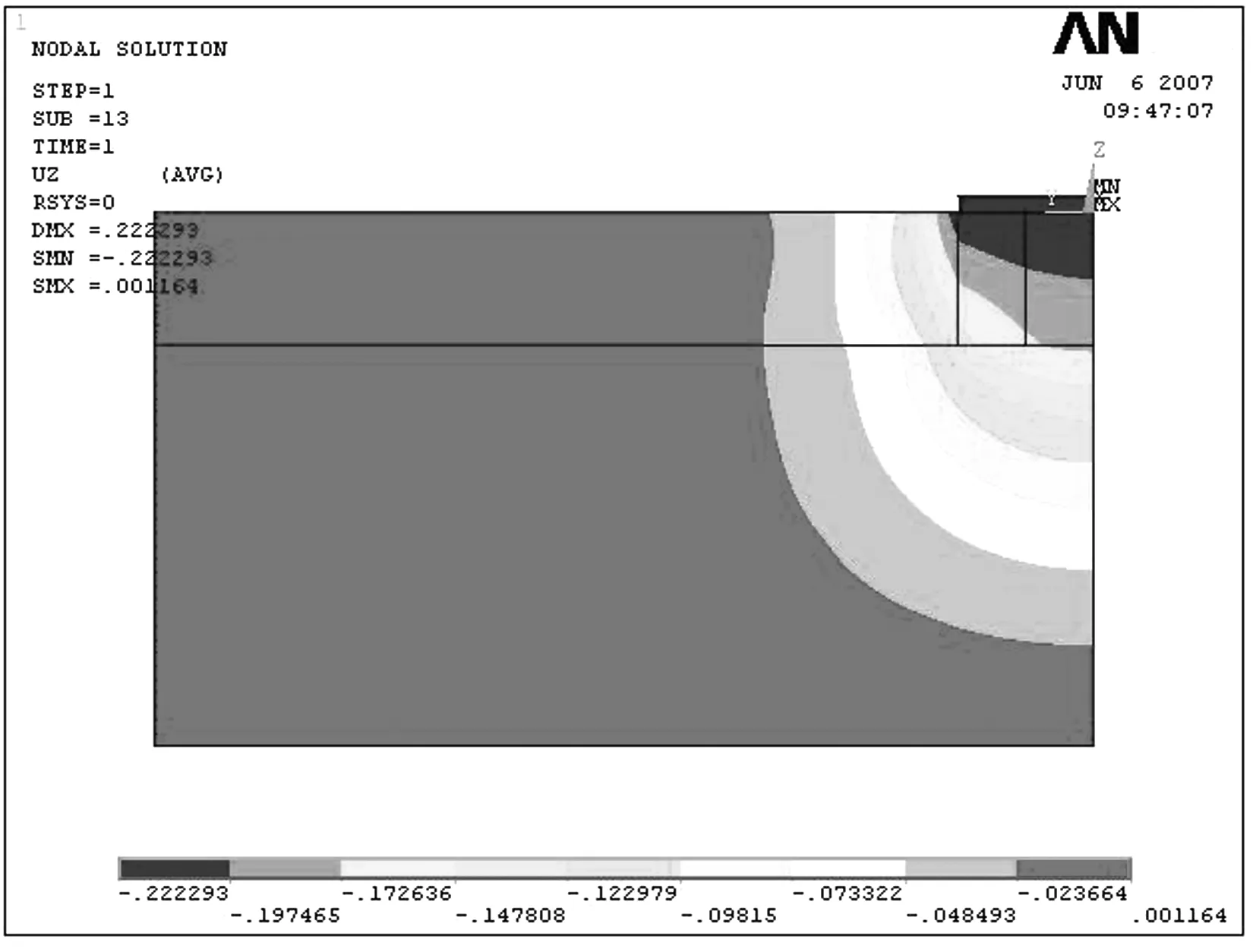

其中部分模型的沉降等值线分布云图如图1.4-图1.9所示。

图1.4 M1的沉降等值线分布云图

图1.5 M1筏板下土体沉降等值线分布云图

图1.6 M2的沉降等值线分布云图

图1.7 M2 筏板下土体沉降等值线分布云图

图1.9 M5 筏板下土体沉降等值线分布云图

二、结论

通过对以上模拟计算数据及等值线分布云图结果分析,可以得出以下结论:

其一, 由上文中的沉降等值线分布图中可以得出,模拟结果很好的吻合了边缘沉降小、中间沉降大的变化原则。同时可以得出沉降的最大值不是只产生在筏板中心下,而是在中间的一定的范围内。

其二,在中心地区加固土体模量保持不变时,在筏板周边加固土体模量上升时,沉降最大值将随其不断的变小,此时差异沉降值不断的上升。当筏板周围的加固区土体模量在保持不变的状态下中心区域的加固土体模量表现出上升趋势,基础沉降最大值将随其不断的减小,此时差异沉降不断的下降,这表明了筏板下部中心地方支承刚度可以对沉降产生降低的作用。

其三,本文根据“内强外弱”加固方式建立的计算模型,加固深度取为20m。沉降最大值达22.2293cm,但最大差异沉降值是2.0792cm(M4的差异沉降值),还不到差异沉降点距离的1%(2.0792/2828.43=0.074%),说明加固筏板下中心区土体可以有效减小差异沉降;

其四,本次计算筏板厚度取为2.5m,可能对基础的差异沉降的实际分布规律有一定影响,但总体规律是符合实际工程检测成果的。

三、结语

第一,ANSYS有限元分析表明:地基变刚度有改善荷载传递体系、减少基础沉降差、筏板内力和厚度、上部结构次应力的作用。当地基支承刚度保持不变时,基本的沉降直线的散布规则:在中心地方加固土体模量保持不变时,当筏板周边的加固土体模量上升,沉降的最大值将随其不断降低,此时差异沉降值也不断的上升;沉点的最大值下降的条件是中间地方加固土体模量升高,并且在此同时筏板周边加固土体保持不上升也不下降。所以我们可以得出结论:筏板下中心地方的支承刚度的升高会对差异沉降产生积极的作用。

第二,本文在数值研究过程中去掉了上部构造刚度的因素,并对地基支承进行了一定的简化,用地基模量的改变来描述地基支承刚度的变化。对于如何实现加固区以及加固区的范围,没有给出详细的解答。由于时间的关系,本文只是较粗糙的选取了筏板面积的1/4。对于加固区范围如何选取,需要更进一步的研究;

第三,沉降曲线的分布与地基土的性质、上部结构的刚度、基础筏板的刚度、支承刚度、有关,但文中只对地基支承刚度的变化做了沉降曲线的分布,应该对影响差异沉降的各种因素综合讨论,实现基础的优化选型。

[1]宰金珉.桩土明确分担荷载的复合桩基及其设计方法[J].建筑结构学报,1995,(04).

[2]陈祥福.超高层建筑深基础沉降理论和工程应用研究[D].同济大学,2000.

[3]宰金珉.塑性支承桩——卸荷减沉桩的概念及其工程应用[J].岩土工程学报,2001,(23).

[4]乌家兰.关于土地基在均布荷载下变形特性的讨论[J].住宅科技,2001,(12).

[5]熊茂利,原彩霞.祁临高速公路南段软土地基处理及施工[J].交通科技,2002,(05).

[6]宰金珉.地基刚度的人为调整及其工程应用.中国土木工程学会第八届土力学及岩土工程学术会议论文集[M].北京:万国学术出版社,1999.

[7]刘金砺,迟铃泉.桩土变形计算模型和变刚度调平设计[J].岩土工程学报,2000,(22)

Influence of Ground Foundation Support Rigidity on Foundation Settlement

GUO Li-hui, ZHANG Bao-kun, WANG Jun-sheng

(NorthChinaMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstituteCo.,Ltd.,Tianjin300074)

By use of ANASYS software of finite element analysis, basic 3D model of ground foundation is built, and space change of ground foundation support rigidity is reflected by the change of foundation deformation modulus, and through the research on distribution rule of basic sedimentation value line when basic raft thickness is kept unchanged in order to study the change of foundation support rigidity, it has proved the effect of variable rigidity of foundation on improving the load transfer system, reducing the differential foundation settlement, internal force and thickness of raft, as well as secondary stress of upper structure.

Ground foundation engineering; variable rigidity design; numerical analysis

2016-04-15

郭莉辉(1982-),女,天津人,工程师,中南大学土木工程本科学历,主要从事城市燃气热力工程设计工作。

TU47

A

1673-582X(2016)06-0112-07

——结构相互作用的影响分析