电视产业结构如何作用于电视文化:中美两国比较分析

常江

(中国人民大学新闻学院,北京 100872)

电视产业结构如何作用于电视文化:中美两国比较分析

常江

(中国人民大学新闻学院,北京100872)

采用媒介政治经济学的理论框架,本研究从产业结构的角度深入探讨电视文化的形态与内涵在特定社会语境下的社会动因。具体而言,通过运用案例分析和比较研究的方法,在分别对中国和美国两个代表性的电视大国的电视业的生产模式、流通方式、盈利手段和规制策略及其加诸两国电视文化的影响进行深度剖析的基础上,为我们理解两国电视文化不尽相同的形态与变迁规律提供深层的结构性阐释。并进而对中国当下的电视产业结构予以反思,从产业革新角度为中国电视文化走向更为积极的价值路径提供策略性的建议。

电视文化;电视产业;季播制;地方文化;同质化

一、引 言

作为经济、文化和人口大国,中国和美国不但拥有全世界范围内规模最大的电视产业,而且也出于种种历史及社会的积因形成了不同的电视文化生态。

对于媒介产业结构与其文化生态之间的关系,西方国家一些持有政治经济学视角的研究者曾展开历史和批判视野下的评述。例如,英国电视理论家约翰·费斯克(John Fiske)曾深入阐述西方电视产业如何通过对男性气质(masculinity)的生产和传播,来宣扬一种强调“成就和成功”的社会理念,从而令建立于社会化生产基础上的资本主义制度得以实现对自身的再生产,“电视……将作为资本主义核心理念的‘进步’的意识形态伪装成一种自然而然的事物,因而成为资本主义制度的重要的中介”[1]。巴西电视理论家凯撒·波拉尼奥(César Bolano)也曾分析并认为西方国家电视业的寡头垄断格局(oligopoly)是资本主义社会文化工业的影响力得以持续的一个重要原因,因为这种产业结构得以在保留必要的竞争的前提下,生产出尽可能同质化的内容[2]。而两位美国学者则指出,电视通过向不同年龄、性别和社会阶层的群体提供相应的内容和私人文化空间的方式,将原本零散的社会个体整合为一个完整的信息系统,从而导致了“组织化资本主义”(organized capitalism)的转型[3]。在文化与信息全球化的背景下,中国电视的产业结构变迁同样引发了研究者的兴趣。对此,陈韬文(Joseph M. Chan)曾进行详尽的梳理和分析,从而深入探讨国家在大中华区电视市场的形成以及中国电视文化走向全球的过程中发挥的关键作用[4]。

上述成果和结论为本项研究的展开奠定了基础。但由于西方或海外学者对电视产业结构作用于电视文化的机制的考察往往以英美等资本主义社会的情况为依据,故中国本土的研究者从实际情况出发梳理并剖析中国电视产业的独特结构,及其加诸本土电视文化的影响,就成为了一项亟待完成的工作。此外,通过将中国与西方国家(以美国为代表)的“电视产业-文化”体系的比较研究,我们亦可更为清晰地在电视业和电视文化全球化的背景下锚定中国电视所处的独特位置及可能拥有的发展路径[5]。这正是本项研究得以开展的初衷。

具体而言,本文采用媒介政治经济学的思路,对中美两国电视产业结构加诸电视文化的影响予以归因式的、阐释性的考察,同时比较两者的异同及此种异同背后的深层权力机制。研究的目的在于透过对电视场域的剖析,挖掘中美两个历史传统和社会制度均有极大不同的国家的文化所遵循的不同发展路径,从而为中国文化在全球化时代的自我认同和对外交流提供理论依据。

二、美国的电视产业与文化

美国拥有全世界最发达的电视产业。2014年,美国电视产业的总收入达到1347亿美元,其中广告收入高达711亿美元,占行业总收入的52.78%;美国观众平均每天看电视的时间达299.6分钟,黄金时段电视观众则平均可达1.87亿人;美国最为昂贵的电视广告时段为全国广播公司(NBC)的《周日橄榄球之夜》节目,售价高达每30秒钟54.5万美元[6]。在七十余年的发展历程中,美国电视产业已拥有高度成熟的商业体系和管理制度,并在资本主义制度框架内形成了一套行之有效的文化政治。

美国电视产业在总体上具有三方面的特征。

第一,高度商业化的体制。美国拥有根深蒂固的商营电视传统,除为数不多的直接承担社会服务职能的电视机构(如公共广播公司PBS)外,绝大多数电视台为财团或个人所有,并以赢利为首要目的。在这种体制下,尽管开办无线电台和电视台仍需获得国家的许可,但获得许可之后的一切经营活动,便完全按照现代商业企业的方式运行,无论国家还是公众均不对其进行参与和干涉。在商营体制下,电台和电视台依靠商业广告、节目销售、收取订阅费等经营行为获得收入,而国家则通过现有的宪法、法律和行政规章对其进行约束和管理。

第二,寡头垄断的市场结构。寡头垄断是美国电视产业的典型市场结构,其主要特征体现为:市场中的竞争者一端拥有极高的准入门槛,从而导致竞争者数量较少,而消费者数量众多、不设门槛,从而最终形成若干个主要竞争者共同垄断全国市场的局面。在这种情况下,任何一方的决策失误都有可能带来重大的经济损失,故各寡头往往倾向于在经营中尽可能追求稳妥、规避风险。美国虽然拥有全世界产值最大的电视产业,但全国性的电视网只有NBC、CBS、ABC、Fox和CW五家,是典型的寡头垄断格局,其中又以前四家影响力最大。除电视业外,美国电影业亦形成了相似的市场结构。

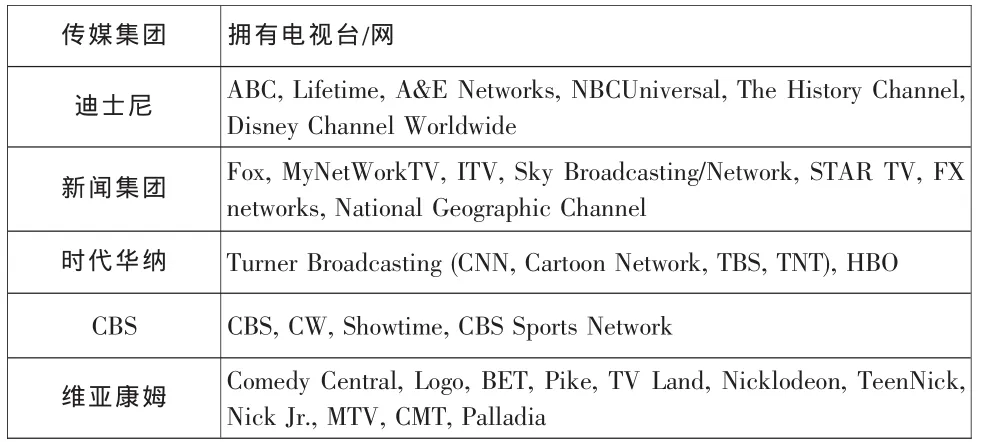

尽管美国电视业的寡头垄断市场结构的形成有复杂的社会及经济背景,但其中一个重要的政策背景却是我们不能忽视的,那就是从20世纪80年代开始盛行的新自由主义浪潮及其带来的传媒业的“去规则化”。这一浪潮与美国里根政府及英国撒切尔政府的执政方针有密切关系,“所谓的‘里根革命’(Reagan Revolution)实质上就是要以‘自由与繁荣’之名逐步取消所有对于工商业发展的主要规制和制约因素”[7]。“去规则化”思路在1996年公布的美国《电信法》中达到了巅峰,这部旨在取代1934年《通讯法》的新法典不但大大放宽了对于一家公司在美国所能拥有电视台数量及其信号覆盖范围的上限设定,而且正式允许传媒企业可以跨机构、跨行业兼并。于是,从1996年开始,以美国为中心出现了一场席卷西方世界的传媒业兼并浪潮,其直接结果就是导致了多个大型跨国传媒产业集团的形成。而作为传媒业最重要组成部分之一的电视业,也大多为这些“传媒航母”所有,传媒业各个领域和市场得以迅速打通,无论经营规模还是盈利能力均大大提升。依照2011年《财富》杂志的全球企业500强排行,美国已经形成了包括迪士尼(The Walt Disney Company)、新闻集团(News Corporation)、 时代华纳(Time Warner)、哥伦比亚广播集团(CBS Corporation)、维亚康姆(Viacom)在内的多个具有全球影响力的跨国传媒集团。这些传媒集团往往跨越几乎全部的媒体形态,是名副其实的“巨无霸”。至于美国的绝大多数电视台/网,则几乎无一例外地分别隶属于那些大型跨国传媒集团,成为其全球战略的一个有机组成部分。

表1 美国传媒巨头控制电视台/网的情况

第三,以季播制为主要特色的内容生产机制。季播制是美国电视节目产业最主要的机制,也是美国商营电视传统和寡头垄断市场结构在内容生产领域的集中体现。在季播制的框架下,除新闻、谈话节目等少数节目外,大多数类型的节目均以播出季(season)为单位。一般而言,以每年9月中旬至次年4月下旬为一个播出季,在此期间,电视节目采用边拍边播、每周播出1集的方式,持续播出20集左右,是为一季的终结;而每年的5-8月则为休播时期,因为这是美国人集中外出休假、电视收视状况较为低迷的时期,直到9月再继续播出新一季。在美国独有的电视产业结构下,季播制的优势十分明显。一方面,其有助于随时根据收视及广告市场的反馈而灵活调整节目内容,以尽最大可能规避风险、追求利润。一档节目一旦被确认为观众反响不好或收视表现欠佳,播出机构会立刻采取相应的措施:或对故事情节做出调整,或删去不受欢迎的角色或增加新的角色,甚至停播节目。据统计,仅2015年一年,美国就有41部黄金时段电视剧因受众反馈不佳而被播出方停播,其中有相当数量的剧集仅播出了一季[8]。另一方面,被市场证明为具有持续吸引力和长期生命力的节目,则可一季接一季地制作和播出下去,通过吸引稳定的观众群,甚至“伴随观众成长”的方式,为播出机构带来源源不断的利润。表2是美国电视节目发展史上一些热播剧集的容量,有些电视剧甚至可以连续播出二十余年400余集,热播节目的持续品牌效应是各大电视网均致力于争夺的核心竞争力。

表2 美国代表性电视剧容量

以商营体制、寡头垄断的市场结构和季播制为特色的美国电视产业结构,对美国电视文化的生态产生了深远的影响,这种影响集中体现在电视节目内容及风格的高度娱乐化,以及电视文化价值上的保守性。如美国学者菲利普·格林(Philip Green)所指出的,“对于美国的电视文化来说,最为至关重要的影响因素始终是电视行业的经济结构,即谁拥有和控制电视网……在这种结构的影响下,电视文化必须要与现存的社会秩序相兼容,并为后者的维系和发展发挥作用。”[9]在现有的产业文化的影响下,美国的电视观众对说教性的内容已形成条件反射式的抵触,对社会现有的主流价值构成系统性挑战的内容也几乎不会出现。当然,节目内容的娱乐化并不必然导致低俗化,文化价值上的保守性也并不必然意味着节目中毫无批评性的内容。由于一切都以“获取利润”为终极目标,那么凡是与此终极目标相抵触的文化形式几无生存空间,因为任何与“主流”或“正常”相背离的内容,都不可能在市场上获得成功。

强大而深厚的产业结构确保电视成为美国社会主流文化最为稳定的承载物和维护者。通过向观众提供制作精良(因成本高昂)、娱乐性强、价值中庸的产品(节目),美国电视文化的面貌始终呈现为一种“精致的通俗”和“世故的纯真”。这使得美国电视文化在拥有牢固的社会影响力的同时,亦始终受到社会文化精英的批评。最为著名的莫过于在20世纪60年代初期任联邦通讯委员会(FCC)主席的牛顿·迈诺(Newton Minow)曾在一次公开演讲中不无耸人听闻地将美国电视文化称为 “一片广袤的荒原”(a vast wasteland)。此外,迈诺还严厉批评浅薄的综艺节目、轻佻的喜剧、暴力和色情内容以及无穷无尽的商业广告充斥着荧屏,并指出“电视与电视业的人应当对美国公众负责,充分尊重未成年人的需求,履行社会责任、促进教育和文化的发展,并须在节目制作和广告经营过程中保持庄重和文雅。”[10]经过60-70年代的多次规制制度的调整,美国电视文化在过度娱乐化问题上已有相当程度的改进,但其保守的价值倾向却始终如一,稳固地维护着市场资本主义制度下的社会文化秩序。

三、中国的电视产业与文化

中国与美国拥有不同的社会制度、发展路径和国情,因而也形成了与美国不尽相同的电视产业文化。中国电视产业化的历程开始于改革开放之后。在1979年之前,中国的电视台不能进行商业经营,运作经费全部来自财政拨款。从1979年1月起,电视台开始试水广告经营,在上海电视台成功通过商业广告获得了丰厚的资金并有效弥补了财政拨款的不足后,中宣部于11月8日下发《关于报刊、广播、电视台刊登和播放外国商品广告的通知》,明确提出“广告宣传要着重介绍四化建设中可借鉴参考的生产资料,消费品除烟酒外也可以刊登或播放”;并要求“调动各方面的积极因素,更好地开展外商广告业务”,正式明确了新闻媒体刊登广告的合法性。此后,电视广告成为中国人日常生活的重要组成部分,有力地塑造着流行文化和群体意识的形态,直至今日[11]。

在中国现行政治逻辑下,电视台作为党的喉舌之地位是不能动摇的,故中国电视产业化的发展始终处于国家的有效控制之下。在1992年邓小平南巡并掀起新一轮经济建设热潮之后,国家对于媒体的管理方式开始逐渐由严格的行政控制过渡到既有行政框架下的经济制约为主、行政管理为辅的手段。媒体的广告经营活动在1992年之后受到国家的鼓励和支持,而对于那些因经营不善而难以为继的媒体机构,国家则会通过提供行政资源或直接注资等方式维系其生存。媒体从业者的收入在90年代中期达到比较高的水平,成为一个受人羡慕的热门行业,一些拥有较为独特的垄断性资源的媒体机构则借其在行政体系中的地位聚敛大量财富。这一状况使得媒体机构与国家之前的关系中多了一层“共同利益”的色彩,同时也在极大程度上确保了80年代某些思想混乱且缺少市场价值的节目完全失去了生存的土壤。从1993年开始,电视业的广告收入即已在数量上超过了财政拨款[12];而到了2000年前后,“政府拨款在数量上已无法与产业性收入相比,几乎成为纯粹的政治符号”[13]。至1997年年底,中央电视台年收入已达到45亿元,总资产达52亿元,而1990年全台年收入仅为1亿元左右[14]。在广告的强力催动下,电视业的产业成色在90年代中后期已经成为不争的事实。至90年代末期大型综合性广电集团和电视行业上市公司的纷纷出现,中国电视开始进入深度产业化发展的阶段。

中国电视产业的发展,始终带有鲜明的行政化色彩,并依附于行政体系之上。对当下中国电视产业格局产生最为深远影响的莫过于从1983年开始推行的“四级办电视”政策。所谓“四级”,分别为中央、省(自治区和直辖市)、市(地、州、盟)和县(旗)。在1983年以前,尽管没有明确规定只有前两级可以开办电视台,但实际上电视业的格局基本只覆盖了中央和省两级。市级电视台固然也有,但数量较少(仅24座),且影响力微弱。但到了1982年前后,这一格局显然已无法满足全国范围内庞大观众群体的接受需求,供需矛盾明显。同时,经历过初创期“惨痛”经历的决策者深知电视台的建设和日常运营需要巨大且源源不断的资金支持,这对于正处在经济改革初期的薄弱的中央财政来说,无疑是“不能承受之重”。因此,在这样特殊的经济条件下,若想促进全国电视业的进一步发展,唯有向市、县两级开放电视台的开办权一条路可选。在中央看来,通过这种方式能够充分调动地方资金充实全国电视业的发展,不但可以对处于收视饥渴状态的观众做出回应,而且能够更有力地将中央的声音层层下达至基层,实乃一举两得。因此,“四级办电视”本身“就是改革开放的产物”[15]。“四级办电视”政策出台后,市和县两级政府做出了热情而积极的响应,最直接的结果就是全国电视台数量的激增:1982年年底全国只有47座电视台,至1989年年底则已飙升至469座,增长了9倍[16]。

目前来看,“四级办电视”对于中国电视产业的影响主要体现在两个方面。

一是电视播出市场竞争主体数量多。地方政府将电视视为获取商业利益和税收的重要途径,纷纷开办电视台,使全国电视台的数量在1997年时竟达到峰值的923座,后经治理整顿才降至350余座[17]。经90年代末的“上星潮”后,覆盖全国的电视频道多达近60个(而美国迄今只有5个全国性的电视网)。长期以来中国电视的播出市场仍始终处于供过于求的状态,除中央电视台因独特的政治地位而独具优势外,其他卫视频道之间的竞争始终十分激烈,且彼此之间的力量存在此消彼长的状况,这与美国高度稳定寡头垄断市场结构有显著的不同。

二是电视节目市场长期处于卖方市场状态。由于播出方众多且竞争激烈,故优质节目成为相对稀缺的资源。拥有全国市场的卫视频道不断争夺优质的节目资源以应对包括央视和其他卫视频道在内的各播出平台的竞争。正是在这一竞争态势之下,按照市场规律配置资源的真正意义上的电视节目市场开始形成。一些制作力量较强的电视台如湖南卫视和东方卫视等,通过强化自制节目的力度以确保其节目内容的独占性和排他性;而更多的卫视台则只能通过竞价购买的方式获得优质的节目,尤其是最具收视保障的电视剧。自此,中国的电视节目生产呈现出了一种复杂而微妙的状态:一方面,节目的数量和专业节目生产机构的数量均持续增多,否则难以满足全国各地大大小小的电视台的日常播出需求,但其中绝大多数是低质量的节目和雷同的节目;另一方面,具有良好市场潜力和文化效益的优质节目却又形成了一个典型的卖方市场,各省级卫视不得不付出极大的努力来争取好的节目,这也带来了困扰中国电视业多年的“一剧多星”问题。为避免恶性竞争,国家不得不通过强有力的行政手段加以介入——2004年,广电总局正式确定了卫视台进行电视剧首播的“4+X”政策,即一部电视剧可以至多在四家省级卫视与若干家地面电视台同时进行首轮播出,购剧所需资金也可由上述4+X个电视台共同负担;从2015年1月1日开始,新的“一剧两星”政策则开始正式实施,即同一部电视剧的首播权最多只能由两家省级卫视共同购买,此举使得省级卫视购剧成本增加了一倍,同时亦刺激了各电视台自制剧、定制剧和独播剧战略的发展。

由“四级办电视”催生的播出和节目产业领域的独特结构,对中国电视文化的气质亦产生了深远的影响。在面向全国播出的众多电视频道中,形成了以中央电视台诸频道为代表的宣教文化和以地方卫视为代表的娱乐文化的混杂局面,两者分别面向拥有不同接受需求的人群。国家的广电行业规制部门——新闻出版广电总局,则是这两种文化气质的调和者,竭力确保“寓教于乐”的电视文化风格。此外,由于播出领域竞争主体过多且竞争十分激烈,在美国行之有效的季播制显然不适合中国电视产业的现状,故在进行过若干次并不成功的尝试后,归于失败(值得一提的是,近年来以“季”为播出单位的若干综艺节目并非真正意义上的季播节目)。观众对于大多数电视节目的接受在极大程度上始终是一种一次性消费。而那些拥有强大观众基础的电视剧,则往往是以重播(出售多轮播出权)而非续订续播的方式来进一步赢取利润,这就使得绝大部分电视剧难以获得持续性的影响力。

与美国观众与自己喜爱的节目 “共同成长”不同,在中国,人们对于极少数“好”的节目的接受是一种近似于文学或艺术鉴赏式的行为,即通过反复重读同一文本,而非长期、持续性的消费式体验来挖掘其价值。也就是说,人们对于电视节目作出的文化或美学上的评价,或多或少仍带有传统文艺而非媒介文艺的烙印,一些因多次重播而被视为“经久不衰”的节目,往往被认为更接近文学,从而超出了电视媒介的限制。例如,媒体报道显示,截至2012年前后,1987年版电视剧《红楼梦》和1986年版电视剧《西游记》在中国的电视荧屏上分别重播了超过1000次与超过2000次[18],而这两部剧因高度尊重文学原著而拥有极高的声誉。对经典文学作品的改编始终是中国电视剧生产领域的一项根基深厚的传统。对这些剧的重播,则成为全国为数众多的电视台填补日常播出时段的主要方式。中国的观众普遍认为,是否具有被多次反复重播的潜质,是衡量一部电视剧是不是“好剧”的重要标准,因为“好剧”应该具有“历久弥新、在各种播出环境中都经得起考验”的品质[19]。

值得一提的是,在美国高度稳定的寡头垄断格局下难以出现的另类节目或另类电视文化,在中国却一直存在着一定的生存空间,这当然是由播出平台过多及其对节目的日常需求难以得到充分满足带来的结果。美国的电视节目类型早已高度固化,对新的类型的尝试因风险成本过高而难以被各大播出寡头所接受。但在中国,直至近年来仍有对于西方节目类型的大规模引进及本土化改造的诸多案例。这些尝试有些获得了成功,有些归于失败。但在一个竞争主体众多,且电视台均为国有国营体制之下,成功可以引发众多追随者和模仿者,失败却并不会给播出方带来打击性的损失。与美国相比,中国的电视文化场域显得更具活力。即使全国性的卫视频道已不可避免在日趋白热化的竞争中逐渐形成类似于寡头垄断的市场结构并进而带来了文化同质化的问题,但数量庞大的地面电视频道仍然不断生产和播出着形态各异且拥有浓厚本地文化色彩的节目。

四、比较与讨论

在上文中,我们从对中美两国电视产业的基本结构的分析出发,对两国电视文化的经济成因做出了归因性的解释。一种文化形态或风格的形成当然并不仅仅是产业作用的结果,但产业结构无疑是对文化产生影响的决定性因素之一。由于中美两国的电视业均拥有高度产业化的色彩,故中美两国的电视文化也首要地是一种产业文化,即由特定的产业结构催生的文化。

经比较我们不难发现,中美两国电视文化的差异集中体现在三个方面。

首先是观众对节目的消费方式不同。在美国的产业体系下,电视文化消费是一种持续性的、沉浸式的消费,它通过提供数量不多但制作精良、播出周期长、内容机制灵活的节目,对观众进行长期、持续的培养式的文化供给,这种消费方式极有助于一种高度稳定的文化价值观的形成。而在中国,电视文化消费仍首要是一种一次性的、震惊式的消费,节目数量众多、品质参差不齐、播出周期短且绝大多数节目仅会进行一次性的播出。在这种情况下,电视文化成为一种虽不稳定、但更具活力的文化形式,以更为积极主动的方式参与社会文化的总体变迁。

其次是对于文化价值的评价标准不同。在根深蒂固的商营传统下,美国电视文化场域的首要评价标准仍是一种“商业-美学”体系,即市场会根据节目的商业表现(体现为收视率和广告收入)和美学表现(体现为受众的反馈)来对资源进行配置,对内容进行优胜劣汰。严肃文艺的评判标准并非在美国毫无市场,但它主要作为文化精英群体的一种话语存在,对产业结构影响下的主流电视文化影响力微乎其微,评论界对一档节目进行持续关注和评论的前提是该节目的持续播出即持续盈利的能力,文化标准服膺于商业标准。而在中国,由于季播制的缺位,节目内容及其市场反响之间并不具备完整的互动机制,任何一档节目在完成播出之前,均无法准确对其传播效果进行评估。在这种情况下,传统的精英美学标准仍然发挥着十分重要的作用,在文化领域占据强势地位的,未必是收视表现或商业收益最佳的节目,而往往是更加符合严肃美学标准的节目,近两年播出的电视剧《北平无战事》和《红高粱》等,就是很好的例子。

最后是调节方式的不同。由于拥有极为稳定而自洽的产业结构,美国的电视文化拥有较为完善的自我调节机制,带有另类或偏差性色彩的节目,哪怕是不那么符合主流观众接受习惯的节目,会自然而然地在市场机制中被淘汰。而在中国,由于电视产业结构是高度依附于行政管理结构和国家意志的,故行政力量成为文化调节机制的主要手段。在“四级办电视”政策的作用下,中国或许拥有全世界范围内最为庞大的电视行业和最为复杂的电视行业生态,在这种情况下,中央及地方的电视规制部门(以广播电视局/厅为主)往往在中国电视文化形态的塑造过程中扮演至关重要的角色,其不断通过各类行政律令的制定和下达来确保电视文化的发展方向与电视媒介作为党的喉舌的属性定位保持一致。

不过,尽管中美两国电视产业结构及电视文化生态均有显著差异,但两国电视文化之于社会文化的总体发展目标所发挥的作用,却是较为一致的,那就是作为主流文化价值观的稳定维系者。相比之下,美国电视业的确以较低的成本实现了电视文化的自我适应和自我调节,而中国却不得不因 “四级办电视”政策遗留下来的种种问题而不断以行政干预的方式对电视文化中的偏差性因素加以规制。在这一点上,破除平均主义、鼓励一流的全国性播出平台做大做强,以早日实现全国播出市场的稳定产业结构,将是中国电视产业发展的一条必由之路,因为这条道路已被证实为最具市场经济条件下的效率。尽管在国有体制下,行政力量不可能完全从电视产业和文化的规制和管理中撤出,但逐渐弱化行政干预的色彩,却会更加有助于电视文化气质的稳定,从而也会有利于总体社会文化的稳定。

另外,为数众多且难以完全控制的地面电视台和电视频道一方面既是管理者眼中的一个尾大不掉的问题,但同时却也是中国各地的地方文化得以持续生存和繁荣的一个重要平台。在美国的寡头垄断体制下,绝大多数地方电视台都被纳入全国性播出网之内,地方电视文化所受的侵蚀和挤压已达到相当严峻的程度[20]。但在中国独特的层级化的电视产业格局下,全国性频道并不能对散落于全国各地的地面频道进行兼并或吞噬。相反,为维系日常播出,地面电视频道反而要竭尽全力制作本地节目,这使得地方文化始终得以将电视媒介作为自身延续和发展的平台。其中,东北、上海、广东、四川、重庆等地甚至形成了可以向全国推广的本土节目类型。这是中国电视文化相较于美国极为特殊的一点,也是中国电视文化生命力和活力的重要体现。

总体而言,一种健康的电视文化形态的形成,有赖于一种健康的产业结构的形成。在这一点上,美国高度成熟的商营体制、稳定的寡头垄断市场结构和以季播制为特色的内容生产机制,以及这种产业结构形成的自我调节能力极强的电视文化形态,为中国高度行政化的电视产业结构提供了有价值的镜鉴。但中国的电视产业和电视文化是在中国现代社会发展的历史中形成的,具有本土意义上的逻辑自洽性,因此任何将美国体制贸然移植到中国来并视其为解决中国电视产业与文化现存问题的“良药”的主张都是不科学,也不现实的。如何在保持中国电视业产业文化既有优势的前提下,有节制地借鉴和吸纳西方国家的经验,是一个值得深入探讨的问题,这有赖于后续研究的持续展开。

[1]John Fiske.Television culture[M].London and New York: Routledge,2011.212.

[2]César Bolano.The culture industry,information and Capita-lism[M].New York:Palgrave Macmillan,2015.178.

[3]Scott Lash and John Urry.The end of organized Capitalism [M].Madison:The University of Wisconsin Press,1987.297.

[4]Joseph M.Chan.Toward television regionalization in Greater China and beyond.In Ying Zhu and Chris Berry.Eds.TV China[C].Bloomington and Indianapolis:Indiana University Press,2009.15-39.

[5]Junhao Hong.The internationalization of television in China [M].London:Praeger,1998.24-25.

[6]Statista.Statistics and facts about the television industry [DB/OL].http://www.statista.com/topics/977/television/.2015-12-18.

[7]Luigi Esposito.Neoliberalism and the transformation of work [C].VicenteBerdayesandJohnW.Murphy.Eds. Neoliberalism,economic radicalism,and the normalization of violence.New York:Springer,2015.93.

[8]Whitney Friedlander.Cancelled TV shows 2015:What’s not returning to primetime[DB/OL].Variety,http://variety.com/ gallery/cancelled-tv-shows-2015-whats-not-returning-toprimetime/.2015-10-13.

[9]Philip Green.Primetime politics:The truth about conservative lies,corporate control,and television culture[M]. Lanham,Maryland:Roman&Littlefield Publishers,2005.2.

[10]Newton N.Minow.Television and the public interest[B]. AddresstotheNationalAssociationofBroadcasters, Washington D.C.1961-05-09.

[11]成思行.改革开放30年我国文化发展和体制变迁之路[J].中国发展观察,2008,(10):8-11.

[12]罗艳.中国电视产业发展现状综述[A].郭镇之等主编.第一媒介:全球化背景下的中国电视[C].北京:清华大学出版社,2008.161.

[13]常江.《新闻联播》简史:中国电视新闻与政治的交互影响(1978-2013)[J].国际新闻界,2014,(5):121.

[14]杨伟光.中央电视台发展史(1958-1998)[M].北京:北京出版社,1998.750.

[15]郭镇之.中国电视史 [M].北京:中国人民大学出版社,1991.192.

[16]《当代中国的广播电视》编辑部编.中国广播电视年鉴(1986、1987、1988、1989、1990)各卷 [R].北京:北京广播学院出版社,1987.

[17]赵玉明.中国广播电视通史[M].北京:北京广播学院出版社,2004.424.

[18]张聪,范伦.“要命的重播”背后:引进剧不让播,国产剧难救场[N].楚天都市报,2012-07-26.

[19]黄永进.精品电视剧的九大特征[J].视听界,2009,(4):80-82.

[20]Clara Sarmento.From here to diversity:Globalization and intercultural dialogues[M].New Castle,UK:Cambridge Scholars Publishing,2010.199.

【责任编辑:周琍】

Influence of TV Industry Structures upon TV Culture: a Comparative Study of the U.S.and China

CHANG Jiang

(School of Journalism and Communication,Renmin University of China,Beijing,100872)

In light of the theoretical framework of media politics and industry structure,this paper conducts an in-depth discussion of the social causes of the form and content of television culture under given social context.To be specific,based on case analysis and comparative study of the production patterns,circulation patterns,profit-making services,regulations and strategies,and their impact upon the TV culture of the U.S.and China,this paper provides a deep structural interpretation of different forms and changes of TV culture in the two countries,and thus reflects upon the current structure of China’s television industry,and provides suggestion for China’s television culture to move toward more positive routes of value from the perspective of industry innovation.

TV culture;TV industry;broadcast season system;local culture;homogeneity

G 114

A

1000-260X(2016)03-0035-07

2015-10-02

常江,中国人民大学新闻学院讲师,日内瓦大学社会学系博士后,主要从事影视传播、媒介文化等领域的研究。