1份广亲和恢复系早熟突变体的筛选与遗传分析

李友发,马兴华,富昊伟(嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴 314016)

1份广亲和恢复系早熟突变体的筛选与遗传分析

李友发,马兴华,富昊伟

(嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴 314016)

用350 Gy的γ射线辐照处理水稻广亲和恢复系T23种子,经M2代大群体筛选,获得早熟突变体76份,突变频率为0.149%。经M3、M4验证,筛选出6份早熟突变体。对这6份早熟突变体的突变基因进行遗传分析,表明6份突变体的早熟性均由一对隐性基因控制,等位性测定显示6个突变基因互为等位基因。对突变体在浙江嘉兴和海南陵水两地种植的农艺性状进行比较研究,表明突变体在结实率和每穗粒数方面均较亲本明显下降,其他性状差异不显著。

诱变;突变体;早熟性;水稻

文献著录格式:李友发,马兴华,富昊伟.1份广亲和恢复系早熟突变体的筛选与遗传分析[J].浙江农业科学,2016,57(7):1043-1045.

近年来,以甬优系列为代表的籼粳交杂交水稻新组合在生产上应用日益广泛,但生育期偏长仍是该类型组合推广应用的瓶颈。早熟突变体是γ射线辐照诱变最易获得的突变类型之一,探索通过诱变手段,对籼粳交组合的亲本诱发早熟突变体,最终达到缩短组合生育期的目的,有现实生产意义。作者对1份广亲和恢复系T23进行γ射线辐照诱变,筛选早熟突变体,对筛选到各世代早熟突变体的农艺性状进行比较,并对早熟突变基因的遗传与等位性作了相关研究,为进一步利用其来改良杂交组合的生育期提供理论依据。

1 材科与方法

1.1诱变与筛选

采用浙江大学、嘉兴市农业科学研究院、浙江之豇种业合作选育的稳定高世代广亲和恢复系T23作诱发品种。2012年11月,用300 Gy剂量(5 Gy· min-1)60Coγ射线辐照处理T23干种子500 g。

同年12月5日将M1种子播种于海南陵水,1月3日移栽,田间肥水管理同一般水稻品种。记载始穗期,成熟期严格去杂后,取10株M1调查株高、有效穗,考查结实率。混收获得M2种子。

2013年在嘉兴种植M2种子,4月10日播种,5月9日移栽,始穗期重点观察并筛选早熟突变体。单株以主穗伸出苞叶5 cm左右为始穗期,对早熟株逐株挂牌。收获时根据吊牌上日期,比对照品种始穗早5 d以上的,确认为早熟突变体。

1.2农艺性状观察

6份早熟突变体TE1、TE2、TE3、TE4、TE5和TE6的M2代及亲本T23种植在海南陵水,12月10日播种,1月5日移栽。M3及亲本种植在浙江嘉兴,6月1日播种,7月1日移栽。以10%穗抽出5 cm为标准记录各株系始穗期,成熟前1 d考查株高和有效穗数等。

1.3遗传分析

以亲本T23为母本,分别与T23辐照处理后代中筛选到的6份早熟突变体TE1,TE2,TE3,TE4,TE5和TE6作父本,配置6个杂交。2014年在浙江嘉兴选择肥力均匀的小区种植这些F1代材料。6月1日播种,6月25日移栽,每个F1及亲本T23(对照,CK)种植12株。始穗期逐日观察各组合及对照的始穗情况。收获F1及对照种子,2015年在嘉兴同一试验场地种植6个F2代群体及对照。F2代群体种植1 000株左右,从第1株始穗开始,以穗伸出穗颈5 cm左右为标准,记录日期于吊牌上并挂于该植株。逐株挂吊牌记录始穗期,每组合为200株。待调查群体全部植株均挂牌后,调查F2代群体中始穗期分布情况。

为验证这些同性状突变体基因的等位性,2014年春在海南陵水配置了TE1/TE2、TE2/TE3、TE3/TE4、TE4/TE5、TE5/TE6共5个杂交,2015年夏季在嘉兴种植这5个的杂交F1代及相应亲本,观察播始历期的表现。

2 结果与分析

2.1突变频率

T23早熟突变体的M1代在海南陵水种植时,结实率仅为45.5%,远低于亲本T23的87.8%。说明300 Gyγ射线处理会导致M1代结实率极明显下降。其他如株高、有效穗、每穗总粒数、千粒重等,M1代和亲本差异不显著。

M2代筛选群体总株数为51 000株,挂牌早熟3 d以上的突变体,共76株,突变频率为0.149%,经M3、M4验证,早熟6 d以上的突变体有11份,最后选择进一步研究的TE1、TE2、TE3、TE4、TE5和TE6共6份。

2.2突变体在海南陵水和浙江嘉兴的早熟性及农艺性状

6份早熟突变体在海南种植时,播始历期较亲本T23播始历期分别缩短7、6、6、7、6和8 d(表1),在嘉兴种植时分别缩短9、8、7、7、8和7(表2)。表明两地早熟特性表现一致。

表1 T23早熟突变体在海南陵水种植的农艺性状表现

表2 T23早熟突变体在浙江嘉兴种植的农艺性状表现

早熟突变体的结实率无论在海南还是嘉兴,均较相应对照(亲本T23)下降,穗形也明显变小,而千粒重和单株有效穗2个性状和对照没有明显差别。综合体现各种性状的单株稻谷产量也呈现早熟突变体较亲本明显降低,说明选择的早熟突变体在每穗总粒数、结实率、单株产量性状上有劣变趋势(表1—2)。

2.3突变基因遗传分析

2.3.1各突变体的早熟性状均由1对隐性基因控制

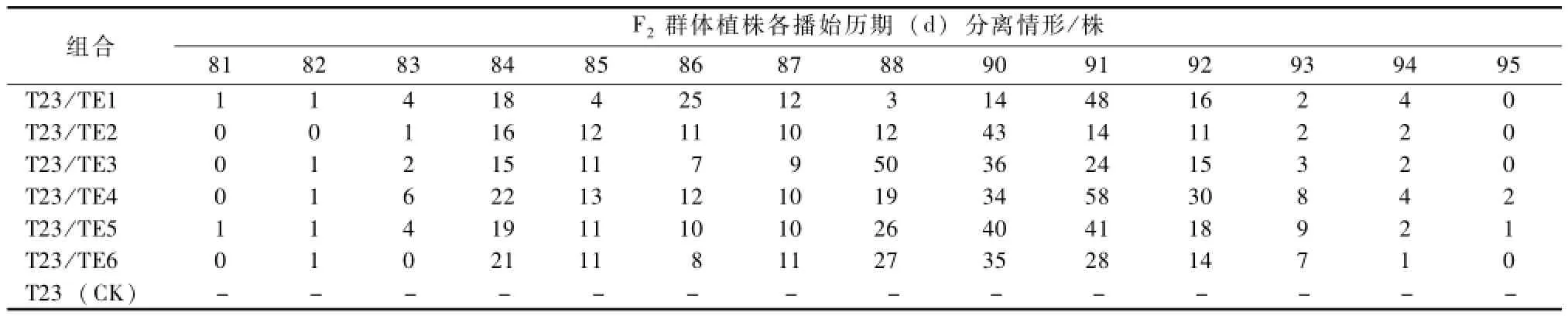

表3—4表明,6个亲本与突变体的杂交F1代的播始历期均为90 d,与亲本T23一致,而与突变体偏离,说明突变体的早熟性状是由隐性基因控制的。从F2代植株播始历期呈现3∶1的峰值分布,即在播始历期90 d左右(亲本T23的播始历期)形成一个大的峰值,而在播始历期84 d(突变体的播始历期)左右形成一个小的峰值;且6个突变体表现一致,由此证实6个突变体的早熟性状均由一对隐性基因控制。

表3 T23早熟突变体与亲本杂交的播始历期分离表现

2.3.26个突变体的6个突变基因互相等位

TE1/TE2、TE2/TE3、TE3/TE4、TE4/TE5、TE5/TE6的F1的播始历期分别为82、83、83、82和83 d,接近突变体的81~83 d,而显著偏离亲本T23的90 d,这初步证明TE1、TE2、TE3、TE4、TE5和TE6的早熟突变基因互相是等位的。因为如果不等位的话,早熟性状由一对隐性基因控制,F1应该表现亲本T23的播始历期。

表4 T23早熟突变体与亲本杂交F2群体植株的分离表现

3 小结与讨论

本研究用γ射线辐照诱变水稻广亲和恢复系T23获得的早熟突变体,试验研究证明是受1对隐性基因控制的,和前人的研究一致。

本试验中6个突变体的早熟性状基因彼此之间等位,暗示发生早熟突变的位点是比较保守的。陈秀兰等[1-2]基于历年来诱变选育早熟突变体积累的数据,认为同类型的品种在相同的诱发条件下会产生相似的早熟突变体。这种现象是否是分子基础上的必然,有待进一步探索。

[1] 陈秀兰,柳学余.诱发籼稻早熟同型系的研究-Ⅱ早熟同型系与籼稻生态类型的关系[J].核农学报,2001,15(5):257-262.

[2] 陈秀兰,柳学余.诱发籼稻早熟同型系的研究-Ⅲ早熟同型系的发生与不同系谱亲缘的关系[J].核农学报,2002,16(6):337-341.

(责任编辑:张才德)

S511

A

0528-9017(2016)07-1043-02

10.16178/j.issn.0528-9017.20160726

2016-05-12

浙江省嘉兴市重点项目(2013BZ26005);嘉兴市创新团队项目

李友发(1977—),男,湖南永州人,高级农艺师,从事杂交水稻及诱变育种工作,E-mai1:liyoufa66@sina.com。