艺术敦煌

赵声良

佛教于东汉时期由印度经中亚沿丝绸之路传入了中国,作为一种外来的宗教,它所信仰的教义、崇拜的偶像以及为表现宗教的教义而制作的雕塑、绘画等都来源于印度。但是当佛教传入中国时,在印度已经过了数百年的发展,并由佛教的中心地向全印度传播,再由印度向周围国家和地区传播。在这漫长的传播过程中,不仅佛教的教义在发展和完善,佛教艺术也在各地不断产生变化,当佛教艺术由北印度经过中亚地区,传入我国西部的新疆一带时,根据地方文化的差异,已经形成了一定的地域特点。这些本来就带有地域差别的佛教艺术在传入中国以后,又由于种种契机,在中国各地形成了不同的风格特征。同时,随着时代的变化,随着与中国本民族艺术的融合,形成了不同时代的风格特征。这些造成了佛教艺术在中国各地的无限多样性,敦煌石窟在一千多年的发展演变中,由不断吸纳印度、中亚风格以及中原和南方的艺术风格,到逐步形成自身的艺术特点,反映了中国佛教艺术发展兴盛的过程,其中敦煌石窟的早期阶段(十六国北朝)是各种风格交汇融合的时代,从中可以看出色彩纷呈、丰富多样的艺术风格。

敦煌早期彩塑的外来影响

佛像是一个洞窟的主体,是崇拜的对象。敦煌石窟早期洞窟中的彩塑具有浓厚的外来艺术风格。一方面因为佛教是从印度经西域传来的,对于当时的人们来说,印度和西域的样式具有一定的权威性,佛像完全仿照外来的形式是很好理解的。

北凉第275窟的正面,有一尊高达3米的交脚弥勒菩萨像,头戴三面宝冠,面相庄严,鼻梁较高而直,双目有神,上身半裸,身着短裙,交脚坐于双狮座上。交脚坐姿的菩萨像在犍陀罗地区十分流行,并且对中国北朝的佛教造像产了极为广泛的影响。然而,从第275窟交脚菩萨的衣纹细密而贴体、身体圆润而少棱角等特点看,则有印度本土风格的因素。佛教传入中国之初,印度、中亚一带多方面的雕塑风格都曾影响到敦煌佛像的制作。同窟的南北两壁上部龛内也各有2身交脚菩萨像和1尊思惟菩萨像,造像风格与主尊一致。

北魏以后,彩塑的数量增加了,中心柱正面主尊佛像多为交脚坐式和倚坐式佛像,其余三面多为结跏趺坐的形式,其造型比例适中,袈裟厚重,衣纹写实。这样的表现风格与犍陀罗雕刻是一致的。犍陀罗位于古代印度北部,是以今巴基斯坦白沙瓦为中心的地区。公元前4世纪后期,古希腊的亚历山大东征,占领了这一地区,古希腊的文化艺术就开始影响犍陀罗地区。公元前2世纪,佛教已在犍陀罗地区普及。而犍陀罗地区曾一度被希腊的巴克特利亚人统治,所以,这一地区的文化表现出印度文化和希腊文化的双重性。犍陀罗大量的佛像雕刻都采用希腊艺术手法进行创作,可以说犍陀罗艺术意味着印度与希腊艺术结合的产物。雕刻人物形体健壮,比适合度,衣服厚重,衣纹表现自然而写实。

由于地理的关系,犍陀罗佛教艺术也是较早传入我国的。特别是以云冈石窟为中心的中国佛教艺术最早便大量地吸取了犍陀罗雕刻的风格,这样的佛像是中国北魏时代石窟造像的主流。但在敦煌石窟里,主尊两侧的菩萨像大多身体扁平,背面贴在墙壁上,具有高浮雕的特点。即使是那些具有强烈犍陀罗风格的塑像,也往往采用细腻的贴泥条形式或阴刻线来表现泥塑上简化了的衣纹等内容,这是犍陀罗雕刻所没有的技法。从这些样式上,我们似乎可以看到印度本土马土腊雕刻的风格特征。马土腊位于中印度,是古代佛教艺术的中心之一。现存的马土腊佛教雕刻可以追溯到公元前2世纪,马土腊雕刻与希腊影响下的犍陀罗不同,不以严谨的现实主义见长,而是以一种理想主义的表现手法刻画一种庄严、威武,而又具有宁静情态的佛像,注重装饰性,特别是以稠密的线条刻画衣纹,有一种质地薄而紧贴身体之感,仿佛刚从水中出来的效果,就像中国古代画论中所谓的“曹衣出水”的形式。这样的塑像最早出现在创建于420年的炳灵寺石窟第169窟,在云冈石窟和敦煌石窟中也可以看到类似的佛像,虽然不是十分普遍,但与犍陀罗风格同时出现在洞窟中,说明了早期敦煌石窟雕塑其渊源并不是单一的。

如果考虑到敦煌与新疆一带的石窟都开凿在砂岩上,没有可供雕刻的石材,于是就地取材,以泥塑来表现佛像。我们从新疆的和阗(古代于阗)、库车(古代龟兹)以及阿富汗也能看到类似的泥塑,从中亚的吐木休克出土的木雕佛像中,我们还可看到与莫高窟第259窟佛像十分相似的造型,表明敦煌彩塑的样式来源与云冈石窟是有所不同的。另外,我们也不能忽视在敦煌石窟开凿的初期,正是以凉州(今甘肃省武威市)为中心的河西佛教兴盛的阶段,北凉王沮渠蒙逊在凉州开凿了凉州石窟(宿白《凉州石窟遗迹与“凉州模式”》,《考古学报》1986年第4期)。当时的敦煌是在北凉的统治之下,必然首先会接受凉州石窟的影响。但尽管不少学者认为凉州石窟就是现在的武威天梯山石窟(参见敦煌研究院、甘肃省博物馆编著《武威天梯山石窟》,文物出版社,2000年),但天梯山石窟大多被毁,仅存少量壁画与塑像,使我们无法对凉州石窟的造像有一个全面的认识。综合以上这些情况,我们才能对敦煌早期彩塑的风格有较全面的认识。

北魏后期,由于孝文帝改革,来自南方的汉民族风格开始在北方流行,以龙门石窟为代表的佛像雕刻,身体瘦长,面目清秀,被称为“秀骨清像”。在中原的影响下,敦煌彩塑也出现了面相清秀的佛像,第259窟、254窟等窟的佛像、菩萨像就是代表。如第259窟北壁的佛像,眉目清秀,神情恬静,嘴角露出一丝微笑,体现出古朴而天真的神情。第435、432、437等窟的菩萨像形象清瘦,神采飞扬,衣饰繁多,飘带较长,进一步体现了以龙门石窟为代表的新的中原风格。比起写实性来,更注重装饰性,犍陀罗风格坚实的体积感消失殆尽,马土腊富有印度特色的装饰风格也没有了,而是在造型上形成了平面性特征,衣饰上夸张的样式化特征。这一特征在西魏北周的彩塑中较普遍。北周以后,在第428等窟又出现了另一种新的形式,这时,佛像的面形较圆,五官细小而较集中,上身粗大,下半身短小,菩萨的形象也显得小巧而灵活。这些特点与西域的龟兹地区和阿富汗一带出土的塑像非常一致,表明敦煌再次吸取了西域风格。此时的佛像组合由北魏时期的一佛二菩萨变为一佛二弟子二菩萨,这样的格局一直沿续到隋唐。二弟子像一身表现年纪最大的弟子迦叶,一尊表现最小的弟子阿难。这一老一少的个性刻画也在北周形成了一定的模式。

北朝晚期以来,中原特别是华北山东等地区接受了印度笈多朝造像艺术的影响,形成身体敦厚如圆柱形、动态较少、体积感强的造像特征。从山东青州所发现的北齐到隋代的佛像雕刻中,我们可以看到这种富有时代气息的佛教造像风格。隋代以后这样的风格开始传入敦煌,逐渐成为此期佛像的主流,标志着一个新时代的开始。

第427窟彩塑可以看作是隋代彩塑的代表,本窟为中心柱窟,中心柱正面塑出一佛二菩萨像,南北壁前部也各塑一佛二菩萨像,与中心柱正面的塑像构成了三佛形式。南北朝以来,石窟中流行三佛造像,象征着过去、现在、未来三世佛。这三铺彩塑形象高大(主尊3身均高达4.2米),造型浑圆坚实,面相方圆,神情庄严,衣纹简练,上身略长,富有量感。从身体简练的轮廓看来,我们可以感受到笈多时代马土腊以及南印度雕刻的某些特征。但其超常的体量,对观众形成一种威压的气势,同时又能以慈祥而安静的神态,给观众以信赖感,从而产生具大的宗教力量,这只有在中国的土地上形成的本土的艺术才能达到的境界。在本窟前室还塑出分别高达3米多的四大天王及2身力士像,这些大型彩塑以其量感烘托出佛教洞窟的庄严气氛,体型简练完整,又在衣饰等方面施以细腻精致的彩绘,宏大而不粗疏,华丽而不俗艳,体现出隋代彩塑的成熟。

隋代的彩塑大多注重体积感,面相丰圆,体现出一种质朴的精神。如第419、420窟的彩塑菩萨,身体不像北朝晚期彩塑那样富有动态,但显得稳重而矜持,自有一种纯朴而优雅的风姿。这一时期佛弟子迦叶与阿难的形象个性化特征更加明显,如第419窟西壁龛内北侧迦叶像,额头上皱纹密布,眼窝深陷,胸部的肋骨凸现,表现出一个饱经沧桑的老僧形象。而与之相对的南侧阿难像则是一副单纯的少年模样。

唐代以后,佛教寺院与石窟的雕塑已形成具有民族特色的风格,外来影响虽然继续存在,但已不占主导地位。

壁画中的印度—西域风格

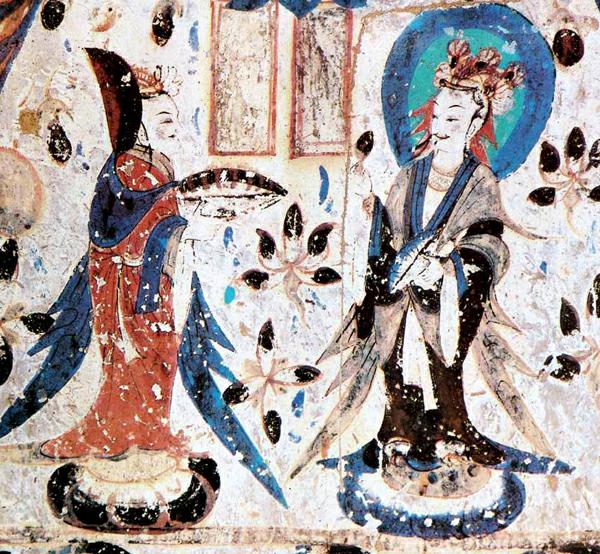

北凉至北魏时代的敦煌壁画主要受印度和西域的影响,佛、菩萨较多地体现着西域式的形象特征。佛和菩萨多为正面形象,只有夜叉、伎乐飞天等次要的神格和世俗人物出现侧面像。北凉第272、275窟,北魏第251、254等窟的壁画中,人物的比例合度,形体健壮,菩萨的身体多呈“S”形,上身半裸,下着长裙。飞天和夜叉动作幅度较大,充满力量感。

除了单个造型来自西域的影响,在一些画面的构图样式方面也有从西域壁画中模仿的情况。如第257窟的须摩提女因缘故事画,基本上与克孜尔224窟窟顶的表现是一致的。只是在克孜尔石窟中没有明确地画出长卷形式来,而敦煌壁画中表现须摩提女所在的房屋成了汉式的建筑形式。又如第254窟南壁的萨捶太子本生故事,表现萨捶太子躺在地上让虎吃他的场景,也可以从克孜尔石窟壁画中找到类似的表现手法。第428窟东壁的独角仙人故事画,画面选取了淫女骑在独角仙人脖子上,向城中行走这一情节来表现的。在克孜尔石窟第17窟、第69窟壁画中均有同样的表现,说明敦煌壁画直接从龟兹壁画借鉴了这样的形式。在印度的山奇大塔的北门横梁上就可以看到同一内容的浮雕。

最近有关睒子本生故事画的研究也表明,睒子本生故事画从印度到西域以至中原的石窟都有表现,而敦煌壁画第299窟采用了横卷式的表现手法,既有印度、西域的特征,也可看出吸取了中原的表现手法。

总之,从人物的造型以及故事画的一些构成形式来看,来自克孜尔石窟为代表的西域风格是很明显的,有的地方还显示出印度本土的特征。

中国在汉代以前的绘画注重线描造形,而在用色上比较简单,一是色彩较单一,一是涂色的方法简单,往往是平涂而不分浓淡。从敦煌壁画中可以看出一开始就以重色晕染,沿人物的轮廓线用重色晕染,中央部位则较淡,从而形成了一定的立体感。这一技法最初是来源于印度的。在印度现存的阿旃陀石窟第2窟、第17窟等窟中还可以清楚地看到人物晕染的状况。如果仔细比较阿旃陀壁画与敦煌早期壁画的人物晕染技法,我们还是可以看出其间相当的差异,即印度壁画是为了表现人物的立体感而根据人体的形状进行写实性的表现,通过晕染以体现出人物立体的效果。而相比之下,敦煌壁画的晕染多少有一些概念化的倾向,只是沿人物轮廓画出一道重色,从重色到淡色的过度是机械地过度的,往往不能根据人物的形态加以变化,如第272窟西壁的供养菩萨,由于变色。使我们更清楚地看到每个菩萨的形象都是头部有一圈、身体有一圈重色晕染的效果,这样的晕染表现出的不是完全写实的立体感,而只是相对于平面的绘画形成某种立体感。这种晕染法与龟兹壁画也非常相似。

魏晋以来的中原绘画风格

中原艺术的影响一方面表现在当时中原流行的神仙思想进入了佛教石窟,神仙的形象与佛教形象并列在石窟壁画中了。

在西魏第249窟窟顶南披画的是西王母及其侍从,北披画东王公及侍从。东王公和西王母是中国传统的神话题材,根据《山海经》和《穆天子传》等书记载,周穆王曾到西海会见西王母,这大约是中国皇帝最早与西方的接触,这件事在中国历史上影响很大。在汉朝的画像砖、画像石以及墓室壁画上都画有东王公与西王母的形象,形成了绘画上的传统。当这一内容出现在莫高窟时,又增加了一些新的时代内容。画面上东王公乘龙车,前有仙人引导,周围还有羽人、飞天等;与他相对的西王母乘凤车,周围有飞仙、开明、文鳐等神兽。在窟顶东壁画出两个力士托着摩尼宝珠,下方画有朱雀、玄武,这是古代表示南方、北方的神兽。在东、南、北三披分别画有天皇、地皇、人皇的形象,西披画的是阿修罗王,两侧又画出风、雨、雷、电四神。在第285窟还画出了中国传说中开天辟地之神伏羲和女娲,这样就把中国传统的神话内容与佛教内容完美地结合在一起了。敦煌石窟直到北周、隋代的石窟中还常出现东王公、西王母的形象。这些中国的神仙进入了佛教的石窟,说明佛教在接受中国传统思想的内容,以利于自身的传播。

北魏以后,佛教石窟在中国北方繁荣发展的时代,在南方正是中国绘画发展的一个高潮,东晋以来,顾恺之、陆探微等一批画家在南方十分活跃,顾恺之还在佛寺中绘制壁画,画史载顾恺之在瓦官寺画维摩诘像,有“轻羸示病之容,隐机忘言之状”。他所表现的维摩诘是带有病容、清瘦的形象,在当时很受欢迎。由于当时汉民族的服装都穿得比较复杂,尤其是贵族们为了表现自己的身份地位,对衣着也十分讲究,就是所谓“褒衣博带”。在绘画中则为了表现飘飘欲仙的形态,更加强调衣带的飘举。从传为顾恺之的《洛神赋图》中,我们可以看到通过衣裙和飘带的陪衬,表现出洛神飘然在云端的形象。

在第285窟壁画中,令人瞩目的是图中的佛像、菩萨及其装束与北魏时期大不一样了:早期的菩萨往往上身不穿衣服,仅披璎珞、飘带,体格健壮;而这里的菩萨个个身体苗条,面庞清瘦,双目炯炯有神,他们都穿着宽袍大袖的衣服,再加上丰富的飘带,更显得衣饰繁复。在北壁西侧的一身女供养人是一个贵族妇女形象:她一手执香炉、一手托莲花面佛而立;头梳双髻,眉清目秀,面染胭脂,身穿大袖襦,腰束蔽膝,两侧缀旒与披巾拂起,有飘飘欲仙之感。比较顾恺之《洛神赋图》,图中表现的洛神等仙人,正是那种“飘若游龙,姣若惊鸿”的境界。这样的人物画风格是东晋顾恺之等画家所创,经南朝画家陆探微等发展而成。在北魏孝文帝改革以后,北方开始学习南朝文化,南朝的绘画自然就影响到了北方,终于在西魏初期出现在西北的敦煌。

注重对山水景物的表现,也是来自南朝的风格。魏晋南北朝时代,是我国山水诗、山水画产生的时代,文人士大夫崇尚老庄思想,流连于大自然,寄情于山水风景,在当时蔚然成风。中国士大夫们这种欣赏山水的风气,也同样影响到了佛教的石窟中。在印度及中亚一带的佛教艺术中,不论是佛像或故事画,都没有山水风景作背景的,虽然有时为了表现佛传或者本生等故事中讲到的山峦或树木,但都以人物为主,景物只具有象征意义,而在敦煌壁画中却出现了很多山水的因素。如第285窟南壁画的是五百强盗成佛的故事。故事说一群强盗经常抢劫,后被官兵收捕,处以极刑,有的剜眼,有的割鼻,他们在树林中痛苦哀号。这时,佛从天而降,给他们说法,使他们悔悟而争相皈依,佛就从天上洒下神药,使他们的伤口愈合、眼睛复明。故事以长卷式连环画来表现,从左至右绘出了官军与强盗作战,强盗被捕、受刑、山中流放,佛为其说法,五百强盗皈依等情节。画家不仅画出了人物,而且对周围的环境也很注意,画出了高大的楼房,远处的山峦、树木和水池,以及山中的禽兽等。特别是佛为强盗说法的场面,画出了山丘环绕的水池,池中绿水荡漾,还有鸭子、鹭鸶等水禽;山中可见鹿子、狐狸等兽类;在佛的身后是一片翠竹。如果抛开故事内容,那么,我们看到的完全是一幅情趣盎然的山水画。这种在故事画中表现山水的作法,在西魏、北周至隋的壁画中一直延续下来。

在南北朝时期,传自西域的画法在中国内地也同样被一些画家所吸收和采用。如北齐画家曹仲达的绘画具有衣纹稠叠如出水之状,因而被称为“曹衣出水”。这样的手法其实是来自印度笈多时代佛像造型的风格,在南北朝佛教美术大兴的时代,印度式的佛像画法传入中国并不罕见。南朝的张僧繇曾采用西域传来的“凹凸法”在南京一乘寺绘制壁画,“远望如凹凸,就视乃平”,当时传为佳话,人们便把一乘寺改称“凹凸寺”。

北周时期的故事画方吸取了中原式的长卷式画面,和以山峦、树木作背景的画法,但又保持了一定的中亚故事画的构图方法,反映了敦煌的画家在努力把来自中原的风格与本来的西域风格尽量调和,共存于洞窟中。

中国佛教绘画,从三国时期的曹不兴、东晋的戴逵、顾恺之到梁朝的张僧繇、北齐曹仲达等,在外来艺术的影响下,已形成了多次重大的变化与发展。而中原绘画的发展又或强或弱地影响到了敦煌,所以在北朝晚期敦煌壁画中出现了多种风格的状况。最终为隋唐时代中国艺术的繁荣打下了坚实的基础。