圣敦煌记

于坚

水消失了,莫高窟没干,那些不朽的线条、塑像、色彩、洞穴……继续持续着我们称为敦煌的那种东西,它超越了干旱、沙化、时间,似乎一切都对它无可奈何了。许多杰作已经散佚到沙漠以外,渡过大海,进入广阔的绿洲,深入世界各大陆的博物馆和私人房间,它们的消失恐怕只有文明本身终结。

并非所有的沙都被风吹散。

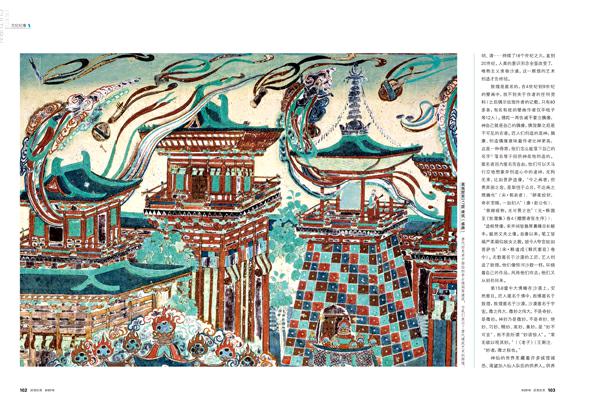

莫高窟后面是巨大的沙堆,凸出沙漠和戈壁滩10多米,像几匹皮毛光滑的骆驼伏卧在苍天下。莫高窟是沙堆前面的一排丘陵般的砂岩,挡住了滚滚流沙。砂岩上开凿了一排排洞窟,里面供奉着赞美佛陀以及无数神祗的塑像、彩绘和经书。砂岩前面是一条河,水已经干了,只是河岸上白杨林立,摇曳多姿,活泼泼的,仿佛河水顺着黑暗之根流到树干里去了。狂沙过后,莫高窟继续。

沙漠环绕着敦煌,就像一种迷恋。自开凿以来,这些窟已经存在了1000多年,灰黄色的沙粒依然堆积在那儿。在敦煌天空的热光下乍见这些洞窟,人不由得会双膝发软,如果有人毫无来由地朝着它们跪下来,也很自然,这并不一定是宗教狂热引起的生理反应,这地方太神奇了,滚滚流沙忽然在大漠上停下来,凝固成坚岩,裹挟出幽秘的洞穴,盲者眼眶般深邃的黑暗里,五色从枯沙中溢出,立地成佛。

水消失了,莫高窟没干,那些不朽的线条、塑像、色彩、洞穴……继续持续着我们称为敦煌的那种东西,它超越了干旱、沙化、时间,似乎一切都对它无可奈何了。许多杰作已经散佚到沙漠以外,渡过大海,进入广阔的绿洲,深入世界各大陆的博物馆和私人房间,它们的消失恐怕只有文明本身终结。

就宗教来说,莫高窟这个位于塔克拉玛干大沙漠边缘的沙丘并不是佛教的圣地,释迦牟尼没有在此诞生、成道、法轮初转、涅槃;也没有释迦牟尼丝毫的遗迹、行踪,没藏着他的舍利子。这种由于信徒们的幻觉而兴起的供奉佛教偶像的洞窟,满世界都是。敦煌不过是塔克拉玛干大沙漠中的一处航标,供奉着保佑旅人平安的神龛。“朝拜圣地的人、商人和士兵们在离开中国前往塔克拉玛干沙漠时,无不在敦煌的寺院里祈求圣灵保佑,一路平安,免遭鬼怪伤害。同样,旅行从西方回到敦煌,由于安全地越过了那块令人望而生畏的沙漠,也要在此地焚香还愿,表示感谢。”(彼得·霍普科克《丝绸路上的外国魔鬼》)宗教狂热曾经一次次拍打过这片热沙(历史上最热闹的时候,有过两千人参加的开光大法会),但都一波波退去了,到现代,连卷土重来都不再发生。最近时代从乱世趋向唯物主义、科学主义的盛世,敦煌几成废墟。随时有天不怕地不怕者进去糟蹋。在1873年的时候,白彦虎的部队在里面乱砸塑像、用刀子在壁画上划刻,甚至纵火。1921年,400多名白俄士兵蜂拥而入,他们刮掉佛像表面的金饰,烧火做饭,壁画被熏得漆黑,“在这些可爱的脸上,有几个被涂写着俄国军队的编号,从一个宣讲莲花经的坐佛的口中喷出了一些斯拉夫人的下流话……看来,它们的末日即将到来”(彼得·霍普科克)。

敦煌,干得只剩下天空和粉末。沙是干的,宗教也是干的。只有洞窟中的那些塑像、壁画、经书不干,只有朝圣者的队伍不干。本来,世界传统的朝圣并不包括敦煌,朝圣者的队伍是在最近一个世纪中悄悄壮大起来的。20世纪还只有由少数先知组成的零星小队(成员包括常书鸿、于佑任、陈寅恪、张大千、姜亮夫、向达、饶宗颐、段文杰……)如今,朝圣者已经如洪流般滚滚不绝了。他们来敦煌干什么,烧香吗?敦煌研究院是禁止烧香的。敦煌的佛爷如今也没有香火旺盛、有求必应的名声。在20世纪的中国,宗教声名狼藉,大多数人将它视为迷信,但一听到这个名词—敦煌,就蒙召似的来了。这个圣地圣在哪里?

莫高窟起源于一个传说,说是有位僧人曾在此地见到金光在砂岩上一闪,这就是佛陀的指示。佛陀的指示来自佛经,也来自大地,一棵树,一处水源,一块石头。为什么指示在此地出现而不是别处呢?原因或许都差不多吧,不仅仅是神的理由,也是人的理由。流沙滚滚,营造着团聚的假象,其实永远在稀释、溃败、散离、流失,忽然间,千沙万粒凝固起来,金刚般坚固地团结了,成了沙海中一处可以停靠的岸,出现了可以避暑的阴影。是什么力量、什么胶水将它们黏合起来?只有佛陀知道。

古代中国是一个养神、传神的长时段。传神的时代是缓慢的慢工出细活而不是多快好省。汉以前是安神的时代,神到场;唐朝是提神的伟大时代,神被养得活泼泼的;宋是凝神的时代,神端坐不动,养得雍容华贵;清是守神的时代,神的地位逐渐式微,雅驯猖獗,神被养得呆若木鸡;五四以降是亵渎神灵和失神的时代,神被意识形态、主义取代;而今天是神缺席的时代,中国神灵已经被彼岸化了—不在场了。

敦煌保管着诸神。在那些幽暗的洞窟里无时不感觉到神的在场。

敦煌是历史,但是为什么当代人会潮水般地涌去?这种历史不是书本上少数人的历史,而是活着的大众的历史。这是神性使然。大多数历史缺乏神性,仅仅是解释,但敦煌不仅仅是历史,更是神性的载体,神性是无法被历史化的,它会隐匿,某些时代它不在场,但无法被历史化。敦煌曾经被流沙吞没,但只要一旦重见天日,就依然神性熠熠,因为它已经被神灵附体。

赤脚的神,与我们站在同一块大地上。

匠人当年入神的喜悦依然可以感受到,他创造了他心目中的女神。或许是依着他的母亲、姐妹或者情人的样子,赋予她们吴带曹衣,他曾经在长安的春日宴见过这场景,他将云彩的感受转移到裙裾上。

壁画上的字并不多,但经常出现“诗”这个字。这其中暗藏着秩序,并非民主社会追求的那种平台,“唯上智与下愚不移”。佛陀就是佛陀,飞天就是飞天,金刚就是金刚,供养人就是供养人,贵族就是贵族,平民就是平民,鬼魅就是鬼魅,魍魉就是魍魉……各得其所,其乐融融,但不越位,若暗藏着“彼可取而代也”的念头进来,此时该会反省。平顶的金字塔结构中,佛陀当然是顶,但不那么尖锐独立,鹤立鸡群,与金字塔下端各阶级保持着呼应、沟通、共享。匠人借着宗教的构图,暗示了他们的时代,赞美了他们的时代。

敦煌必须亲临,你得睁开眼睛、抛弃观念,回到看,然后才能观。一天下来,看了七八个窟,累极。每个窟都令人感动以致麻木不仁。其实,一个窟,足够看一辈子。对敦煌的觉悟是一个漫长的过程,每个窟都局限于一个洞穴—不过40平方米左右,但每个场都是无限的,气韵流动,暗藏着领悟、感悟、醒悟、独悟、渐悟、参悟、顿悟、觉悟、大彻大悟……你得有时间。

这些洞窟是一个个场,不是经文、不是观念。也许它们冲动于观念,但一切执迷都在场里面活泼泼的了,这个场你可以做宗教解,也可以不做宗教解。这个场创造了一种魅力,魅力是比观念更古老的东西。这个充满魅力的场域引领我们越过一切观念,看见超越了观念无法释义的美妙。敦煌已经不是某种宗教、某种观念、某种意识形态、某种教条,它们都理屈词穷,敦煌已升华到更高的层次,美奂美仑,使它得以诞生的初衷—宗教,也显得世俗了。敦煌比佛教更美妙。

敦煌是表现性的,这种表现与佛教艺术的源头犍陀罗或者希腊的逼真、写实、通过艺术表现观念不同。敦煌的表现是线条、色彩、笔触、造型、布局……画什么是有规定性的,因此画什么已经不重要了,重要的是如何画。主要的表现工具之一毛笔本身就是表现性的工具。这种表现呈现为一种更高的精神力量,它不会因为描绘对象的负面意义而画出负面形象,就像书法,不会因为“丑”这字的意义而将它写得难看。人们在敦煌看到的是圆润刚劲的丑,中正端庄的丑。飞天,当然是美妙的,这是一大群可以命名为“飞天”的线条,灵动飞扬的线条。道法自然,它不再是自然世界的线条,而是精神性的线条,是这种线条导致的迷狂令人回味世界之存在。世界之美如斯。

不信仰佛教的人们也会着迷于敦煌,不是着迷于它的宗教意义,而是着迷于它的美。敦煌虽起源于宗教狂热,但最终超越了它而成为不朽。那些佛教徒,那些匿名于狂沙的伟大艺人,创造了超越宗教的东西—圣敦煌。

敦煌不是灵光一现的结果,为创造它,无数匿名的大师、工匠、艺人前仆后继,不是飓风般的激情,而是持久如沙漠、平庸如沙漠的热情,以及一代接一代越来越炉火纯青的手艺,直到时间认输,直到后继者体会到那种再也无法超越、到此为止的绝望,时代丧失了再次创造新作品的勇气、激情、氛围、能力、灵感、虔诚、专注和手艺,只有顶礼膜拜、守护、保管、阐释、考证或者嫉妒、盗窃、剽窃、模仿、毁灭的份儿了。第一个窟、第一根线条、第一块泥巴、第一抹钴蓝、第一尊塑像……出现于北周。唐文《李克让重修莫高窟佛龛碑》记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此地,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。开凿并塑造的活动经历了隋、盛唐、中唐、晚唐、宋、隋、元、明、清……持续了18个世纪之久,直到20世纪,人类的意识形态全面改变了,唯物主义席卷沙漠,这一辉煌的艺术创造才告终结。

敦煌是匿名的,在4世纪到9世纪的壁画中,找不到关于作者的任何资料(之后偶尔出现作者的记载,只有40多条,有名有姓的壁画作者仅平咄子等12人)。佛陀一再告诫不要立偶像,神自己就是自己的偶像,佛涅槃之后是不可见的在者。匠人们创造的是神,揣摩、创造偶像意味着作者比神更高,这是一种得罪,他们怎么能落下自己的名字?落名等于招供神是他创造的。匿名者因为匿名而自由,他们可以天马行空地想象并创造心中的诸神,无拘无束,比如菩萨造像,“今之画者,但贵其丽之容,是取悦于众目,不达画之理趣也”(宋·郭若虚);“妍柔姣好,奇衣宝眼,一如妇人”(唐·赵公佑);“慈眼视物,无可畏之色”(元·释圆至《牧潜集》卷4《赠塑者张生序》);“造相梵像,宋齐间皆唇厚鼻隆目长颐丰,挺然丈夫之像。自唐以来,笔工皆端严柔弱似妓女之貌,故今人夸宫娃如菩萨也”(宋·释道成《释氏要览》卷中)。无数匿名于沙漠的工匠、艺人创造了敦煌,他们像恒河沙数一样,环绕着自己的作品,风将他们吹去,他们又从别处回来。

第158窟中大佛睡在沙漠上,安然垂目。匠人匿名于佛中,而佛匿名于敦煌,敦煌匿名于沙漠,沙漠匿名于宇宙。微之伟大,微妙之伟大,不是奇妙,是微妙。神妙乃是微妙,不是奇妙、绝妙、巧妙、精妙、高妙、奥妙,是“妙不可言”,而不是所谓“妙语惊人”。“常无欲以观其妙。”(《老子》)王弼注:“妙者,微之极也。”

神仙的世界里藏着许多诚惶诚恐、渴望加入仙人队伍的供养人。供养人乃一切造像中最人间化的,完全是现实世界中的人物,地主富豪、凡夫俗子以跟着敦煌超凡脱俗为荣。在敦煌的时代,人们衡量生命的价值,乃是依据他们与神的距离,而不是与财富的距离。一掷千金的供养人大有人在。

425窟,坐佛如祖母。375窟,得道成仙的马匹。57窟,胁侍菩萨以及后面的5位美人太美,画得出这等美人的只有仙人。220窟,一支世界最美丽的乐队,长裾飘飘的乐队,这种乐队从未在西方音乐史上出现过,静止的洞窟中仿佛可以听见仙乐在响。328窟有一组伟大的塑像,中正、庄严。伟大的文明最后创造的不仅仅是观念或者知识,还有一种存在于空间、似乎可以抚摸到的质地—肥荡、飘逸、深厚、圆润……

“历时千年,包含魏、隋、唐、五代、宋、元凡六个大的时期,内容除大乘佛教的传说外,山水台阁、人物车马、花鸟图案、塑像之类,无一不备,真是天造地设唯一无二的艺术博物馆。”(向达)“现存有壁画的洞窟四百余(洞窟735个,彩塑2000多身,壁画45000平方米),就是世界上仅存的最伟大的中国古画博物馆了……南北朝到元代上下一千年各时代的艺术有系统地保留着、陈列着……可以看到盛唐的艺术形式,渐渐地把狂放改为整饬,走上了雍容华贵的境界……充分说明了一个伟大民族的深厚文化基础和雄强的创造力。”(吴作人)“我除了惊讶得目瞪口呆外,再无别的可说……现在我才第一次明白了,为什么我要远涉重洋,跨过两个大洲……”(兰登·华尔纳)“沙漠中一个伟大的美术馆。”(米尔德里德·凯布尔)

敦煌起源于宗教的激情,如果只是教条主义,那么早期匠人的顶礼膜拜已经完美。但是,敦煌的创造并没有到亦步亦趋为止。与其说敦煌那些匿名的作者是一批艺术家、工匠,不如说他们是文人。这些伟大的文人创造了“敦煌”这种东西,曹衣出水,敦煌超越了它的宗教起源,超越了它的实用性,通过艺术之纹,文化了宗教。

宗教兴起于对人世间的绝望和对彼岸的向往,文教则赞美大地人间,道法自然。宗教基于升华出世界的激情,但激情会消退,一旦宗教式微,文就是精神世界最后的、终极的守护者。敦煌乃是最后的、终极的文教之圣地也。

人们穿越沙漠来到敦煌,顶礼膜拜的是圣泥塑、圣壁画、圣铁线描、圣兰叶描、圣中锋、圣钴蓝、圣土红、圣朱砂、圣赭石、圣铁红、圣雄黄、圣湖绿、圣石青、圣石绿、圣铁黑、圣泥金、圣砖、圣竹简、圣书、圣吴带当风、圣曹衣出水、圣第45窟、圣第154窟、圣第99窟……

入夜,敦煌的天空满天星子,一颗颗旋转着,就像被解放的沙子。下面,黑暗里,莫高窟在黑暗里,就像一个沙漏。

敦煌莫高窟有历代壁画4.5万多平方米,规模巨大,内容丰富,技艺精湛。壁画内容大体可分为下列几类:

一、佛像画

其中包括各种佛像:三世佛、七世佛、释迦、多宝佛、贤劫千佛等;各种菩萨:文殊、普贤、观音、势至等;天龙八部:天王、龙王、夜叉、飞天、阿修罗、迦楼罗(金翅鸟王)、紧那罗(乐天)、大蟒神,等等。这些佛像大都画在说法图中。莫高窟壁画中有说法图933幅,神态各异的佛像12208身。

二、经变画

利用绘画、文学等艺术形式,通俗易懂地表现深奥的佛教经典称为“经变”。用绘画的手法表现经典内容者叫“变相”,即经变画;用文字、讲唱手法表现者叫“变文”。

三、民族传统神话题材

在北魏晚期的洞窟里出现了神话题材壁画。249窟顶部,除中心画莲花藻井外,东西两面画阿修罗与摩尼珠,南北两面画东王公、西王母驾龙车、凤车出行。车上重盖高悬,车后旌旗飘扬,前有持节扬幡的方士开路,后有人首龙身的开明神兽随行。朱雀、玄武、青龙、白虎分布各壁。飞廉振翅而风动,雷公挥臂转连鼓,霹电以铁钻砸石闪光,雨师喷雾而致鱼。

四、供养人画像

供养人就是信仰佛教出资建造石窟的人。他们为了表示虔诚信佛,留名后世,在开凿造像时,在窟内画上自己和家族、亲眷以及奴婢等人的肖像,这些肖像称为供养人画像。

五、装饰图案画

丰富多彩的装饰图案画主要用于石窟建筑装饰,也有桌围、冠服和器物装饰等。装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。

六、故事画

为了宣传佛经佛法,必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的、简洁的、形象的形式灌输给群众,感召他们,使之笃信朝拜。于是,在洞窟内绘制了大量的故事画,让群众在看的过程中受到潜移默化的教育。故事画内容丰富,情节动人,生活气息浓郁,具有诱人的魅力。

1.佛传故事

主要宣扬释迦牟尼的生平事迹。其中许多是古印度的神话故事和民间传说,佛教徒经过若干世纪的加工修饰,附会在释迦身上。一般画“乘象人胎”、“夜半逾城”的场面较多。第290窟(北周)的佛传故事作横卷式六条并列,用顺序式结构绘制,共87个画面,描绘了释迦牟尼从出生到出家之间的全部情节。这样的长篇巨制连环画,在我国佛教故事画中是罕见的。

2.本生故事画

是指描绘释迦牟尼生前的各种善行,宣传“因果报应”、“苦修行善”的生动故事。也是敦煌早期壁画中广泛流行的题材,如“萨捶那舍身饲虎”、“尸毗王割肉救鸽”、“九色鹿舍己救人”、“须阁提割肉奉亲”等。虽然都打上了宗教的烙印,但仍保持着神话、童话、民间故事的本色。

3.因缘故事画

这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事。壁画中主要故事有“五百强盗成佛”、“沙弥守戒自杀”、“善友太子入海取宝”等,故事内容离奇,颇有戏剧性。

4.佛教史迹故事画

是指根据史籍记载画成的故事,包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。包含着历史人物、历史事件,是形象的佛教史资料。这类画多绘于洞窟龛内四披、甬道顶部和角落处等次要地方。但有的也绘于正面墙壁,如第323窟的“张骞出使西域图”、“佛图澄”和第72窟的“刘萨诃”等。

5.比喻故事画

这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事。这些故事大都是古印度和东南亚地区的寓言、童话,被佛教徒收集记录在佛经里,保存至今。敦煌壁画中的比喻故事有“象护与金象”、“金毛狮子”等。

七、山水画

敦煌壁画中的山水画遍布石窟,内容丰富,形式多种多样。大多与经变画、故事画融为一体,起陪衬作用。有的是按照佛典中的山水,参照现实景物,加上高超的想象力,描绘出“极乐世界”青山绿水、鸟语花香的美丽自然风光;有的是以山水为主体的独立画幅。

除以上7类外,还有建筑画、器物画、花鸟画、动物画等。敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵,在结构布局、人物造型、线描勾勒、敷彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融汇的历史面貌。除装饰图案外,一般有情节的壁画,特别是经变画和故事画,都反映了大量的现实社会生活,如统治阶级的出行、宴会、审讯、游猎、剃度、礼佛等;劳动人民的农耕、狩猎、捕鱼、制陶、冶铁、屠宰、炊事、营建、行乞等;还有嫁娶、上学、练武、歌舞百戏、商旅往来、少数民族、外国使者等各种社会活动。

敦煌壁画的内容丰富多彩,它和其他的宗教艺术一样,是描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系,以寄托人们善良的愿望,安抚人们心灵的艺术。因此,壁画的风格具有与世俗绘画不同的特征。

莫高窟自创建以来,历代佛门弟子和僧俗大众为敬奉和崇拜的佛教诸佛诸神塑造的彩塑多达3500余尊。主要分为4类,一是立体圆塑,多用于大型佛、菩萨像;二是贴壁半圆塑,多用于塑佛弟子、胁侍菩萨、供养菩萨、天王和力士;三是浮塑;四是影塑,多用于塑小型飞天、供养菩萨、劫贤千佛以及佛龛上的装饰、羽人、飞龙、龛楣花纹,佛像身后的项光、背光、背屏等。

彩塑材料主要是草泥、胶泥、土坯、土料、柴草和色料。对不同形态的塑像,彩塑技法不尽相同。对大型坐、卧佛,多是凿出石胎或以土坯垒出泥胎,再以草泥塑裹,以细胶泥塑出细部,用色料描绘妆銮而成。大于真人几米到小于真人几十厘米的塑像,选用圆木砍刻成木胎,扎红柳枝、芨芨草或木料成型,再塑小影塑则是以胶泥压入拓模,泥干取模拓制而成。莫高窟因凿于砂砾岩上,无法石刻成像,古代匠师采用雕塑艺术的雕、刻、塑、捏、贴、压、削等全部技法,及绘画艺术上的点染、涮、涂、描等艺术手法,技法众多,选材广泛,处理灵活,故塑像生动逼真,丰富多彩,富于表现力。

彩塑艺术的发展历程同壁画一样。北朝彩塑多为释迦牟尼的说法像、禅定像、苦修像和弥勒菩萨的排定像,题材范围较窄。彩塑具有古朴、浑厚、粗犷、庄重的风格,注重面部传神而忽视躯肢刻画;衣褶以阴刻线为主,辅以贴泥条。总体风格具有印度、西域特色。受南朝“秀骨清相”美学影响,有温文儒雅的神韵,反映出北方民族古朴、浑厚的气质特征。总体来看,早期佛像透过面部传神的敷彩,传达出人物的内在精神状态;以中国雕塑造型为主,但在部分人物彩塑上受到印度佛教与西域影响。

隋朝时期佛教兴盛,彩塑体态端严丰润、身躯壮硕的形象具有包前孕后、承上启下的特点。题材上出现了大型力士、天王像,同一窟中,三铺高大立像或众多塑像同在。身体比例接近真实,衣褶线条逐渐向写实技巧较高的圆线过渡。

唐代是佛教艺术最辉煌的时期,彩塑达鼎盛时期,造像写实精美,神情端庄亲切,展现无尽富丽庄严的世界。出现了群像,一铺造像少则三五身,多达11身;依岩开凿的大佛像气势恢宏(96窟34.5米高和130窟26米高两座倚坐弥勒大佛),并大量塑造涅槃像。人物造型丰满圆润,手法细腻写实,技巧趋于成熟,彩绘精致富丽。

总体上,隋唐时期的佛像比例与现实人体比例相符合,且敷彩更加绚丽,色彩形成对比,凸显人物的性格。

晚唐、五代以后,彩塑明显衰颓,造像之风远不及隋唐,作品坠入程式化,人物神情呆滞,且因在底层,保存下来者甚少。宋、西夏、元代很少造像,只有重塑、改塑、重绘,多古板呆滞。彩塑江河日下,彻底衰落了。