枢纽型门户城市竞争力综合评价及发展对策研究

——以广东省肇庆市为例

王海飞

(1.肇庆学院经济与管理学院;2.肇庆学院西江区域发展战略研究中心; 3.广东实践科学发展观研究基地创新社会管理研究基地,广东肇庆 526061)

枢纽型门户城市竞争力综合评价及发展对策研究

——以广东省肇庆市为例

王海飞1,2,3

(1.肇庆学院经济与管理学院;2.肇庆学院西江区域发展战略研究中心; 3.广东实践科学发展观研究基地创新社会管理研究基地,广东肇庆526061)

以国内枢纽型门户城市广东省肇庆市为例,选取若干指标,构建该类型城市竞争力评价指标体系,运用主成分分析方法分析了决定肇庆城市竞争力的经济发展水平、产业结构、经济外向度、社会发展水平、基础设施建设、交通通达性、城市集聚扩散能力7大要素.结果表明,近年来肇庆市城市竞争力处于稳步提升的发展状态,具有较强的可持续性,其中经济发展支持系统对城市竞争力贡献度最大,经济外向度贡献最小.针对城市存在的问题,就如何进一步提升肇庆枢纽型门户城市综合竞争力提出了对策建议,即加大基础设施建设投入,加快产业转型与升级,借力“两个空间”,促进“大肇庆”建设.

枢纽型门户城市;城市竞争力;肇庆市

枢纽型门户城市作为区域竞争与分工合作的地域单元,已经成为一个区域内外交往与联系的重要节点,在区域发展中具有强大的集聚扩散能力、通达传递能力、区域竞争能力、综合服务能力和科技创新能力.因此,对区域发展中这类重要的城市类型的研究十分必要.

近年来,国内众多学者从不同角度对中心城市、枢纽城市、门户城市等进行了研究,总体上主要体现在以下几个方面:① 杨建成[1]、国家计委国土开发与地区经济研究所[2]、吴宏放[3]、陈燕等[4]、刘莜等[5]对中心城市、门户城市、枢纽城市的概念界定和特征进行了概括.② 对中心城市、门户城市的辐射功能进行研究,如朱翔等基于对中心加门户的双星型城市的基本特点和成长机制的分析,针对一些典型双星城市进行了定量分析[6];李博等[7]和钟鸣长[8]分别对区域性中心城市辐射范围和辐射能力做了测算;牛华勇[9]研究了上海与北京各作为中心城市对周边区域辐射力的差异,认为区域禀赋与环境、产业结构差距和经济规模是造成差异的主要原因;李程骅等[10]运用定量分析方法,对我国19个门户型中心城市的城市外向型功能量、城市流强度、城市流倾向度和区位商进行了比较分析,揭示了它们发展中的空间差异.③ 对门户城市发展面临的问题与对策进行研究,如黄方方[11]、寿思华[12]先后对广西梧州门户城市建设,各项城市功能作用的发挥,组织带动整个都市圈发展提出了一系列对策建议.④ 对门户型城市的空间结构进行研究,如陆玉麒等自1998年以来对由港口型门户城市与区域中心城市及其连线组成的双核型空间结构模式进行了深入研究[13-15];李平华基于对我国多个三角洲顶点城市的实证研究,分析了三角洲“顶点城市-门户城市”的新型双核型空间结构的形成机理,并对其形成演化的进程进行了分析总结[16].

枢纽型门户城市作为枢纽城市和门户城市的复合体,兼具两者的属性,探索其竞争力内涵及影响因素具有重要的理论与实践价值.综上所述,在已有的文献中,系统地研究枢纽型门户城市的文献很少,尤其是针对枢纽型门户城市竞争力的评价研究仍未涉及.而采用适当的方法和模型来测度和评估枢纽型门户城市竞争力水平,通过问题剖析并采取相关发展对策,是提升枢纽型门户城市区域竞争力的前提.鉴于此,文中在新一轮区域大开发和新型城市化的大背景下,基于对枢纽型门户城市的内涵界定和特征描述,以华南地区典型枢纽型门户城市——肇庆市为研究对象,建立综合反映枢纽型门户城市竞争力的评价指标体系,运用主成分分析法进行纵向比较,反映集经济外向水平、集聚扩散能力、科技创新能力、交通通达性于一体的城市综合竞争力状况,进而探讨增强枢纽型门户城市竞争力的相关路径.

1 枢纽型门户城市的概念与特征

1.1枢纽型门户城市的概念

枢纽城市是主要以交通运输的通达性为视角,定位一个城市在区域经济中独特的地理和区位功能.在具备一定规模的城市群中,区域枢纽城市往往是铁路、公路和高速公路的交汇点,是一个区域的客货运输中心和物流中转站.而门户城市最早针对吞吐量较大的港口城市提出,强调了港口的货运能力对腹地经济的带动作用.随着经济的迅猛发展,这一概念的外延逐渐扩大,在一个国家或一个区域内,具有极强对外开放和对内辐射能力的内陆城市也可以称之为门户城市.

枢纽城市和门户城市在空间和功能上存在许多相似点,枢纽型门户城市就是两者内涵的叠加,从而形成的一个特殊的复合概念.笔者认为,所谓枢纽型门户城市,就是在一定区域范围内,利用一个城市区位的交通通达效应和门户效应,通过与外围区域的空间联动,对内优化资源配置,进行产业布局调整,对外产生集散功能和传导功能,从而形成的区域中心城市.

1.2枢纽型门户城市的特点

枢纽型门户城市含有促进产业聚集与扩散、贯通区域经济和增加城市粘性的活跃因子,在其发展进程中具有鲜明的特征,主要体现在区域集聚、传导、辐射和现代服务等诸多方面.

1)交通通达能力赋予枢纽型门户城市明显的中心节点特征.交通通达能力是衡量城市综合竞争力的一项重要指标,枢纽型门户城市往往地处大城市群的边缘,依靠得天独厚的地理位置,扼守城市群和外界的交通要道,是联结区域内部经济系统和外部经济系统的重要干线.枢纽型门户的交通通达功能可以促进两个经济系统之间的物质和能量交换,并且以枢纽型门户城市为中心形成能量场,刺激当地的经济发展和社会进步.作为城市群在空间布局上的关键节点,枢纽型门户城市的发展对区域经济的发展有着明显的推动作用.

2)区域集聚能力和辐射能力是枢纽型门户城市的标志性特征.枢纽型门户城市通过集聚和辐射两种形式,与其周边城市和经济腹地间形成紧密的联系.① 经济活动在一定程度上向枢纽型门户城市聚集,同类产业或互补产业在枢纽型门户城市形成产业集群或相互依赖的区域经济网络.② 枢纽型门户城市凭借相对较高的经济发展水平,向经济发展较落后的地区之间进行资本、人才、技术、市场、信息等要素的流动和辐射.作为一个区域的经济“增长极”,枢纽型门户城市在区域经济发展中扮演着重要的角色.

3)人口吸附能力和现代服务功能是枢纽型门户城市的重要特征.发展现代服务业既包括培育新兴服务业,也包括对传统服务业的转型和升级,提升技术含量,其本质是促进服务业的现代化.现代服务业的发展是经济结构调整和优化的主要内容和动力,满足了社会进步、经济发展、社会分工精细化的多重诉求.枢纽型门户城市利用交通的通达性和区位的节点性,易于形成较为完善的物流和旅游网络,具有发展现代服务业的众多优势.如果这个城市具有丰富的旅游资源,则易形成以此为核心连接周边的旅游圈.枢纽型门户城市在集聚功能和辐射功能的作用下,人口规模效应显著,外来人口存量急剧增加,带动零售、住餐、房地产、文体娱乐等生活性服务业,促进产业结构的重大变化.同时,随着城市规模的扩张,卫生、教育、水利和公共管理等公益性服务业不断发展壮大.

1.3肇庆枢纽型门户城市发展基础

肇庆市位于珠江三角洲的西部,国土面积为1.5万km2,市区距离广州90余km,属于珠三角1 h经济圈和生活圈.东接广佛经济圈,西连大西南腹地,扼守“泛珠三角”区域的咽喉要道,拥有“东引西连”的区位优势.按照上述特点,是一个典型的枢纽型门户城市.

肇庆市交通运输便捷,广肇、二广高速公路,国道324,321线以及三茂铁路贯通全市,西江穿城而过,与广州白云国际机场毗邻,形成了水、陆、空兼具的立体交通网络格局.“十二五”期间,肇庆市水陆快速交通网络建设效果显著,便捷快速的交通网初步形成,运输能力大幅提升.广肇高速公路和广云高速肇庆段、广贺高速肇庆段建成通车;珠外环高速公路肇庆段、广肇城际轻轨、贵广铁路(肇庆段)和南广铁路(肇庆段)等重点项目正在加快推进或即将完工.2013年实现货运量4 471万t,港口吞吐量2 941万t,货物运输周转量60.39亿t·km-1,全市旅客运输总量7 672万人,日益突出的交通地位是肇庆市综合竞争力的“硬指标”.

肇庆市山川秀美,风光绮丽,旅游业发展迅速,是中国优秀旅游城市,其旅游资源品质高、类型多,具有自然风光与人文景观相结合的特点.山岳与地质景观以鼎湖山、七星岩、大斑石为代表.作为岭南文化的发祥地,肇庆已有2 200多年的历史,是第三批国家级历史文化名城.其中德庆悦城龙母祖庙、德庆学宫、梅庵、七星岩摩崖石刻、肇庆古城墙是国家级重点文物保护单位,星湖风景名胜区是国家级重点景区.2013年入境旅游人数超过170万人次,全市旅游总收入205.87亿元,增长14.7%.旅游业已成为肇庆市区域经济新的增长点.

2 枢纽型门户城市竞争力评价指标体系和评价方法

2.1枢纽型门户城市竞争力的内涵

城市作为一个庞大复杂的社会经济系统,通过集聚人才、资本、技术等生产要素,产生经济和社会能量,这些能量源于城市的竞争力.波特将城市竞争力定义为城市提高收入和创造财富的能力[17];Maleeki认为城市竞争力是指当地经济社会为其居住者提供较高生活水平的能力[18].国内学者对城市竞争力概念的界定也是纷繁多样的.宁越敏等认为城市竞争力是在多个因素综合作用下,城市为其自身的可持续发展进行资源优化配置的能力[19];倪鹏飞认为城市竞争力是一个城市具有的拥有、吸引和转化各类资源的能力;控制、争夺、占领市场,创造价值以为市民提供福利的能力[20];徐康宁把城市竞争力界定为通过集聚和利用各种资源促进社会经济发展的能力,并最终表现为创造社会财富的潜在和现实的能力[21].鉴于此,结合枢纽型门户城市的定义和特征,笔者认为,枢纽型门户城市竞争力是以枢纽型性和门户型为区域核心特征,从而全面反映城市区位优势、城市产业结构、经济发展水平、创新能力、集聚与扩散能力的集中体现,具体表现为一个城市在一定区域范围内集散资源、提供服务、创造财富、吸引人才和资金、整合资源、带动辐射周边地区、改善城市市容以及提升城市发展的能力.

2.2评价指标体系的建立

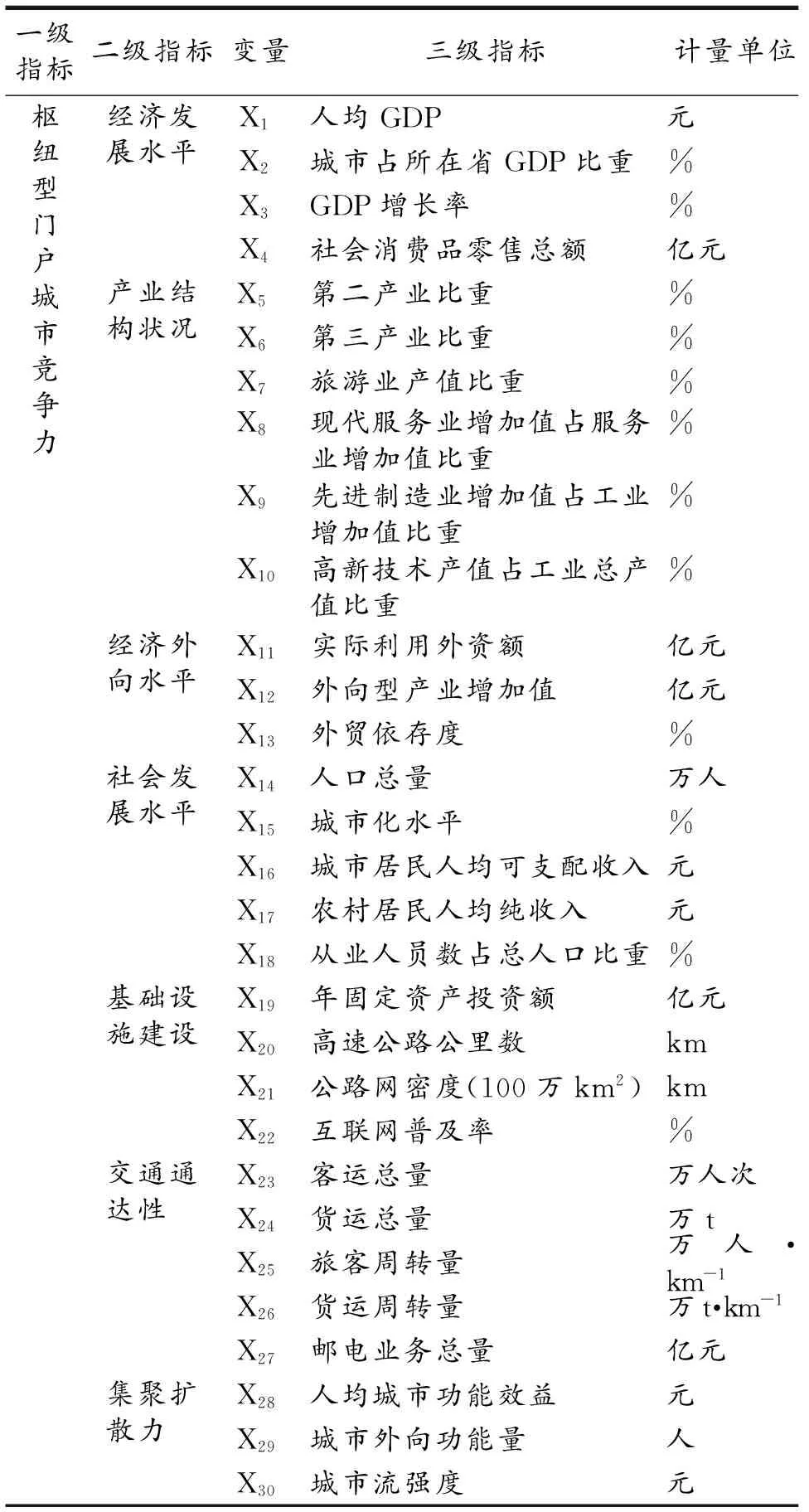

枢纽型门户城市竞争力包括诸多方面,需要分析城市竞争力的变化情况及其影响因素.由于收集数据本身和研究问题时实际条件的限制,在构建指标体系时要遵循指标选择的科学性、综合性、主体性、适用性和可采集性原则,尽可能选择最能反映枢纽型门户城市竞争力且对提升城市未来竞争力起着关键作用的有代表性的指标,力求全面反映枢纽型门户城市竞争力的各要素.文中在设计指标体系时,抓住枢纽型门户城市的主要内涵,在借鉴已有研究成果的基础上,将决定枢纽型门户城市竞争力的要素概括为经济、社会、空间三个方面,可具体划分为经济发展水平、产业结构状况、经济外向度、社会发展水平、基础设施建设、交通通达性、集聚扩散力等7个二级指标,考虑指标的相关性和指标体系构建的原则,以人均指标、绝对指标、相对指标为依据,选取30个三级指标,即人均GDP(X1)、城市占所在省GDP比重(X2)、GDP增长率(X3)、社会消费品零售总额(X4)、第二产业比重(X5)、第三产业比重(X6)、旅游业产值比重(X7)、现代服务业增加值占服务业增加值比重(X8)、先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重(X9)、 高新技术产值占工业总产值比重(X10)、实际利用外资额(X11)、外向型产业增加值(X12)、外贸依存度(X13)、人口总量(X14)、城市化水平(X15)、城市居民人均可支配收入(X16)、农村居民人均纯收入(X17)、从业人员数占总人口比重(X18)、年固定资产投资额(X19)、高速公路公里数(X20)、公路网密度(X21)、互联网普及率(X22)、客运总量(X23)、货运总量(X24)、旅客周转量(X25)、货运周转量(X26)、邮电业务总量(X27)、城市功能效益(X28)、城市外向功能量(X29)和城市流强度(X30).枢纽型门户城市竞争力评价指标体系如表1所示.

2.3枢纽型门户城市竞争力的评价方法

城市竞争力评价的关键在于权数的确定,目前学术界建立的多指标系统的评价方法很多,总体上分为主观赋权法和客观赋权法.前者采用相关领域专家人士的咨询得分;后者根据各指标的变异程度及其之间的相关关系,通过计量经济学的处理方法确定各指标的权重.由于主观赋权法无法避免专业人士打分时的主观臆断,因此文中选用客观赋权法中的主成分分析法对枢纽型门户城市竞争力进行综合评价.

表1 枢纽型门户城市竞争力评价指标体系

主成分分析方法就是考虑各指标间的相互关系,利用降维的思想把多个指标换成较少的几个互不相关的综合指标的方法.主成分分析方法的基本步骤是:① 原始数据的标准化处理,得到数据矩阵;② 计算数据相关系数矩阵;③ 计算系数矩阵的特征根,若有m个变量,就有m个特征方程的根,根据特征方程的根计算方程贡献率和累计方差贡献率;④ 确定主成分;⑤ 计算各成分的特征向量,写出每个成分的表达式;⑥ 根据每个成分的表达式和各观测量中各变量值计算主成分分数;⑦ 计算主成分加权总得分Fi=F1iβ1+F2iβ2+Fk iβk,其中,i=1,2,…,m;F1,…,Fk i分别为第i个变量在k个主成分上的得分,β1,β2,…,βk分别为k个主成分的信息贡献率,即各个主成分的方差贡献率与k个主成分累计贡献率的比值[22]169,[23]157.

3 肇庆枢纽型门户城市竞争力实证分析

3.1数据来源

文中选取肇庆市作为研究区域,采用2008—2013年相关指标数据.为了使数据具有科学性和可比性,统一采用2009—2014年《肇庆市统计年鉴》和2008—2013年肇庆市国民经济和社会发展统计公报中的数据.外贸依存度、城市功能效益、城市外向功能量、城市流强度指标通过基础数据按照相关公式计算得出,其中城市外向功能量根据区域信息传输计算机服务和软件业、交通运输仓储及邮政业、住宿餐饮业、批发和零售业、金融业等14个外向服务行业的年末从业人员数计算而来.

3.2分析方法

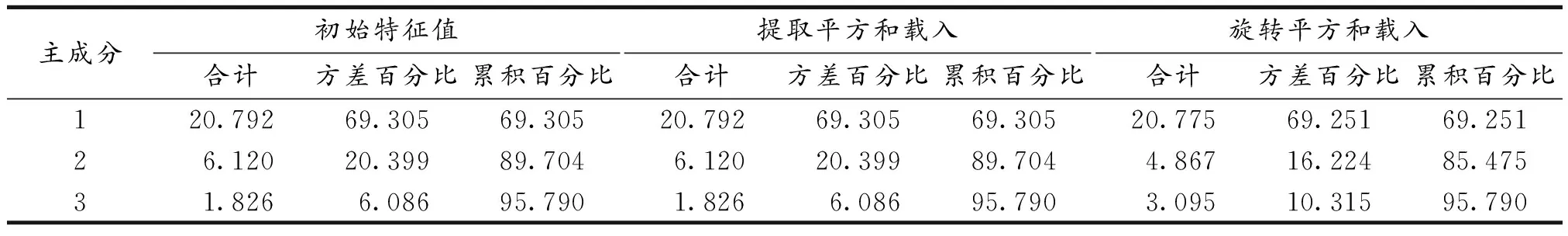

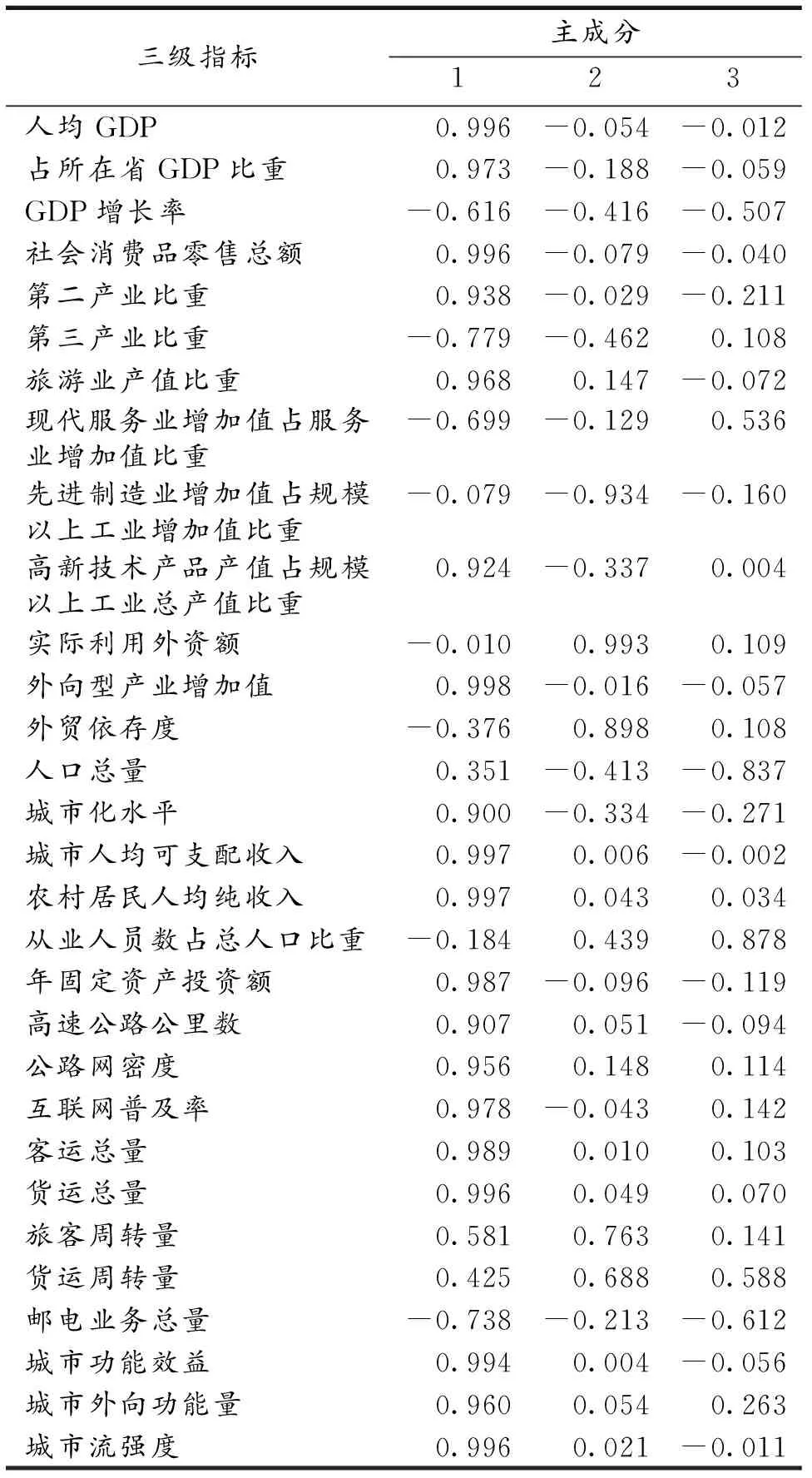

3.2.1各年度竞争力情况及分层利用统计软件SPSS进行主成分分析,由于SPSS在执行主成分分析命令时将自动把原始数据标准化,因此首先进行KMO检验和球形Bartlett检验.结果表明,变量之间的偏相关性较强,相关矩阵不是单位矩阵,说明可以选用这组数据做主成分分析及因子分析.依据综合因子对总方差的贡献率达85%以上或特征值大于1的要求,共提取3个主成分(表2),第一主成分可以解释总方差的69.305%,第二、第三主成分别解释20.399%和6.086%,这3个综合因子的特征根对总方差的解释累计达到95.790%,说明全体变量能够较好地被主成分解释.针对3个主成分建立原始因子载荷矩阵(表3),从中可以看出,第一主成分对人均GDP、社会消费品零售总额、年固定资产投资额、第二产业比重、旅游业产值比重、高新技术产品产值比重、城乡人均收入、外向型产业增加值、互联网普及率、客货运总量、公路网密度、城市流强度等指标有绝对值较大的相关系数,因此第一主成分综合反映了城市经济发展水平和产业结构、人民生活水平、交通运输能力、城市对外联系能力和集聚扩散能力的情况.第二主成分对先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重、实际利用外资额、外贸依存度、旅客周转量和货运周转量等指标有绝对值较大的因子相关性,说明第二主成分反映了城市经济外向程度、科技创新能力、城市辐射带动能力的状况.第三主成分对人口总量和从业人员占总人口总量的载荷量绝对值较大,因此第三主成分主要反映了城市人口规模和就业率的状况.

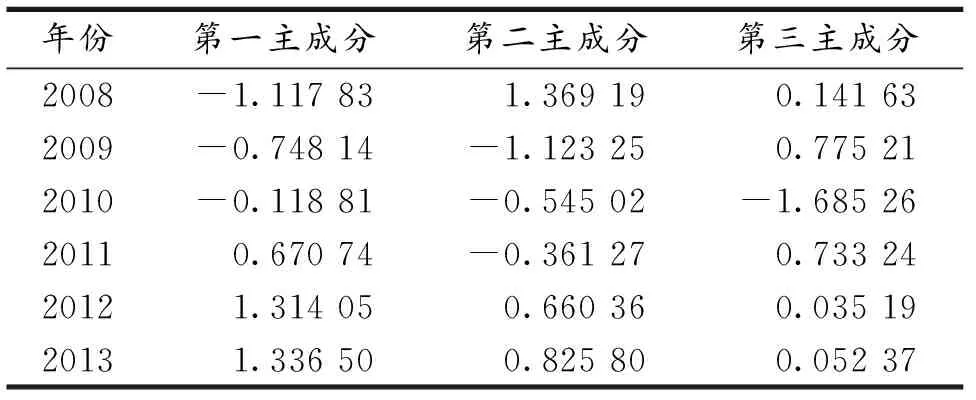

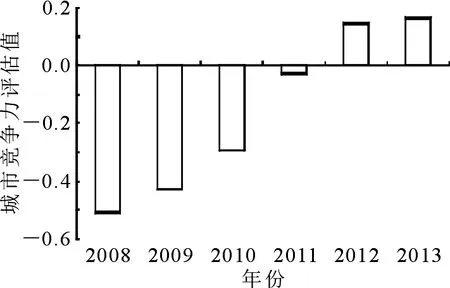

对因子载荷阵进行4次最大正交旋转,经旋转后得到正交因子表,得到主成分得分系数矩阵,根据原始变量的标准化值和因子得分系数矩阵,计算出各年度每个观测量的各主成分的得分数值(表4),进而求得各年度城市竞争力评估值(图1).可以看出,2008—2013年肇庆市城市竞争力评估得分的逐年攀升,已从2008年的负值增长到2013年的0.165 25,城市竞争力处于不断提升的状态;第一主成分的得分稳定增加,说明肇庆市城市经济发展水平、居民生活水平、产业结构合理性、交通运输能力、城市对外联系力和集聚扩散能力逐步提高;第二和第三主成分得分呈波动态势,表明在经济外向能力、科技创新能力、城市辐射带动能力、城市就业能力这几个方面,仍存在进一步改善的空间.

表2 解释的总方差(%)

表3 主成分载荷矩阵

表4 2008—2013年各主成分得分

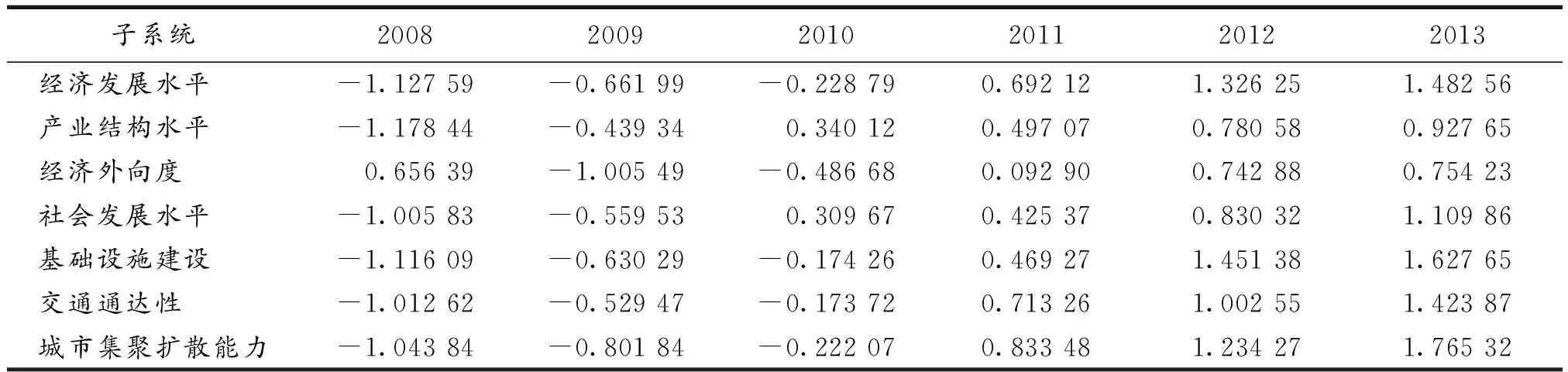

3.2.2二级指标分项分析表5分别是经济发展水平、产业发展水平、经济外向水平、社会发展水平、基础设施建设、交通通达性、城市集聚扩散能力7个子系统的各主成分得分,其中经济发展水平、基础设施建设、城市集聚扩散能力子系统分别提取1个主成分,其余子系统分别提取2个主成分,进而可以计算出各子系统各年度竞争力评估得分.除经济外向度子系统对城市竞争力的贡献程度在2008—2013年先递减后递增外,其余6大城市竞争力支持系统的贡献程度均呈递增趋势.

图1 肇庆市2008—2013年城市竞争力评估值

根据肇庆市城市竞争力各子系统的评估得分,绘出2008—2013年6年反映城市竞争力7大支持系统的图形(图2).从图2可以看出,2008年肇庆市经济外向水平对城市竞争力提升的贡献度最大,然而2009—2010年,由于受到2008年全球金融危机滞后效应的不利影响,对外经济贸易处于低位运行的状态,城市内部产业结构的演进对城市竞争力提升的贡献度最大.2011年随着交通设施建设的日益完善,城市集聚扩散能力成为对城市竞争力提升贡献度最大的因素.2012年,肇庆市城市竞争力7大支持系统发展水平均处于较高水平,其中为加强城市对外联系力和交通运输能力的基础设施建设对城市竞争力的拉动作用最大.2013年,7大支持系统除经济外向度外,其余都有所提高,尤其是城市的集聚扩散能力明显提升.这得益于当地政府“两区引领两化”战略的实施与“枢纽型门户城市”战略的推动.

图2 2008—2013年肇庆城市竞争力7大子系统发展水平

子系统200820092010201120122013经济发展水平-1.12759-0.66199-0.228790.692121.326251.48256产业结构水平-1.17844-0.439340.340120.497070.780580.92765经济外向度0.65639-1.00549-0.486680.092900.742880.75423社会发展水平-1.00583-0.559530.309670.425370.830321.10986基础设施建设-1.11609-0.63029-0.174260.469271.451381.62765交通通达性-1.01262-0.52947-0.173720.713261.002551.42387城市集聚扩散能力-1.04384-0.80184-0.222070.833481.234271.76532

4 结论与对策建议

4.1结论

通过运用主成分分析方法对肇庆市城市竞争力的综合分析,可以比较直观地看出肇庆市城市竞争力水平,具体结论为:

1)总体来看,肇庆市城市竞争力处于稳步提升的发展状态,具有较强的可持续性,这得益于7大支持系统的总体贡献,各大城市竞争力支持系统的发展能力都呈现了增长趋势.2008—2013年,肇庆市城市竞争力提升明显.但是随着城市集聚扩散能力和交通通达性支持系统的贡献作用不断加强,相较而言,经济外向度和社会发展支持系统在拉动城市竞争力提升作用中的地位有所下降.

2)从2008—2012年5年的评价结果来看,7大支持系统对城市竞争力的贡献在不同的年份表现不同.其中经济发展支持系统对城市竞争力的贡献在历年中都占有比较大的比重,尤其是在2012年,其对肇庆市城市竞争力的贡献率处于第二位.产业结构支持系统在2009年对城市竞争力贡献最大,此后一直保持着递增趋势,对城市竞争力的拉动作用逐步增强;经济外向支持系统由于受到外部环境影响较大,对城市竞争力的贡献程度的变动幅度也较大,且贡献率的增长速度低于其它支持系统,2008年经济外向支持系统对肇庆市城市竞争力贡献最大,然而2012年降至最小;社会发展支持系统的贡献在肇庆市城市竞争力评估中历来都不是主角,这说明肇庆市社会发展水平有待于进一步提高;基础设施支持系统对城市竞争力的贡献在2010年后体现得越来越明显,特别是在2012年中的贡献最大.尽管没有一个年份中交通通达支持系统对城市竞争力的提升贡献最大,但其重要性已不言而喻,2009年和2013年均占有较大比重;城市集聚扩散能力支持系统其对城市竞争力的贡献率增长速度最快,并在2011年对城市竞争力的贡献最大,这说明城市集聚扩散能力作为枢纽型门户城市的特征和功能,对提高城市竞争力的促进作用越来越重要,必将成为肇庆市城市竞争力提升的重要驱动要素.

4.2对策建议

针对肇庆市的发展现状,并综合实证分析的结果,提出如下建议:

1)加大基础设施建设投入,提升肇庆枢纽型门户城市的通达性.要加快航路、公路、铁路和水路建设力度,提高交通运输能力和通畅能力,巩固肇庆市的区域枢纽地位,充分发挥聚集扩散效应.肇庆市的发展与交通运输能力密不可分,四通八达的交通线不仅是肇庆市的经济生命线,更是肇庆市保持强劲发展势头的引擎.继续完善贯通东西的交通网络,着力扩大物流中转,放大背靠珠三角,增强对大西南经济腹地的辐射和集聚作用,为肇庆市的持续发展提供充足的动力与资源.

2)以新型工业化和新型城市化为载体,加快城市产业升级和城市发展转型.做好招商引资工作,扩大产业聚集规模,推进产业升级,优化产业结构.加强对肇庆高新区与肇庆新区的科学定位与规划,承接珠三角企业和跨国公司的产业转移,引进高新技术产业,加快生态型、高效型产业结构的形成.以肇庆生态智慧城市建设为目标,大力发展旅游业和智慧产业.依托肇庆市丰富的旅游资源,构建“环星湖生态旅游圈”,发挥旅游联动效应,扩大旅游业在产业结构中的比重,提高城市知名度,打造肇庆市的城市品牌.

3)放大枢纽型门户区位优势,借力“两个空间”,促进区域联动.要发挥肇庆东邻珠三角中心区,西连广西北部湾经济区的双重区位优势,延伸发展空间,做好两方面的空间联动.① 借力“广佛肇”经济圈,深度融入珠三角城市群,实现新的发展;② 要积极融入西江-珠江经济带,对接北部湾经济区,加强与广西与大西南的区域合作,加大建设粤桂合作特别试验区的力度,善于运用省内资源和省外资源,汲取能量,夯实自身.

4)以建设“大肇庆”为核心,夯实城市实力.做好城市扩容提质,要加快肇庆城市空间的“东扩南连”、“一江两岸”.夯实“四大中心板块”(端州、鼎湖、四会、高要),引联“八大组团”(由肇庆所属的8个县域行政单元形成的组团发展格局),不断优化城市空间结构,构建层次分明,错落有致,协调发展,各显优势,定位各异的“大肇庆”城市体系,构建跨越式发展的枢纽门户型城市空间载体.落实肇庆市“扩容提质”工程,有序推进新城建设与旧城改造,推进大肇庆“一江两岸”,建设生态智慧肇庆,走出一条枢纽型门户城市科学发展的路子.

[1]杨建城.略论广州中心城市的地位问题[J].探求,2000(2):13.

[2]国家计委国土开发与地区经济研究所课题组.对区域性中心城市内涵的基本界定[J].经济研究参考,2002,52(2):1.

[3]吴宏放.论成渝经济区发展战略格局中的区域性中心城市建设[J].成都行政学院学报,2009(6):60.

[4]陈燕,李程骅.我国门户型中心城市发展状况综合评价[J].城市问题,2012(4):14.

[5]刘莜,王铮.论研发枢纽城市[J].中国软科学,2013(1):93.

[6]朱翔,贺清云.我国双星式城市研究[J].经济地理,2000,20(6):70.

[7]李博,贾志永,靳取.桂林区域性中心城市辐射力范围分析[J].广东财政学院学报,2009,22(1):37.

[8]钟鸣长.中心城市经济辐射能力差异比较研究[J].创新,2009(11):39.

[9]牛华勇.中心城市对周边经济圈经济辐射力比较分析——基于北京和上海经济圈的案例[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2009,31(2):29.

[10]李程骅,陈燕.我国门户型中心城市流强度比较分析及能级提升[J].上海经济研究,12(9):30.

[11]黄方方.门户城市的建设与发展研究——兼谈广西梧州市发展与发挥作用问题[J].桂海论丛,2001,17(6):76.

[12]寿思华.梧州门户城市建设的思考——泛珠江三角洲经济圈与梧州经济发展问题研[J].广西财政高等专科学校学报,2004(1):26.

[13]陆玉麒,佘之祥.安徽沿江地区的区域发展特点与开发对策[J].长江流域资源与环境,1998,7(4):304.

[14]陆玉麒.区域双核结构模式的数学推导[J].地理学报,2003,58(3):406.

[15]陆玉麒,董平,俞勇军.苏州与上海孪生城市模式的形成机理及其区域效应[J].地理科学,2004,24(3):305.

[16]李平华.基于顶点城市的三角洲双核型空间结构形成演化研究[J].人文地理,2008,23(5):47.

[17]迈克尔·波特.竞争论[M].刘宁,高登第,李明轩,译.北京:中信出版社,2003.

[18]MALEEKI E J.Hard and soft net works for urban competitiveness[J].Urban Studies,2002,39(5/6):929.

[19]宁越敏,唐礼智.城市竞争力的概念和指标体系[J].现代城市研究,2001(3):19.

[20]倪鹏飞.中国城市竞争力与基础设施关系的实证研究[J].中国工业经济,2002(05):62.

[21]徐康宁.论城市竞争与城市竞争力[J].南京社会科学,2002(5):1.

[22]王鹏,况福民,邓育武,等.基于主成分分析的衡阳市土地生态安全评价[J].经济地理,2015,35(1):168.

[23]高志刚,韩延玲.主成分分析方法在区域经济研究中的应用——以新疆为例[J].干旱区地理,2001,24(2):157.

(责任编辑惠松骐)

The comprehensive competitiveness evaluation of hub-type gateway cities and development countermeasures ——Taking Zhaoqing City,Guangdong Province as an example

WANG Hai-fei1,2,3

(1.College of Economics and Management,Zhaoqing University; 2.The Research Center of Xijiang Regional Development Strategy,Zhaoqing University; 3.The Research Base of Social Management Innovation Attached to the Research Base of Practising the Scientific Development Outlook of Guangdong Province,Zhaoqing 526061,Guangdong,China)

This article takes the domestic gateway city Zhaoqing City,Guangdong Province as an example and selects a number of indicators to build the type of urban competitiveness evaluation index system.It uses the method of principal component analysis to analyze seven elements which decides the competitiveness of Zhaoqing.The seven elements are level of economic development,industrial structure,economic extroversion,the level of social development,infrastructure construction,transportation accessibility and the concentration and diffusion capacity of city.The results show that the city competitiveness of Zhaoqing steady rises in recent years and has strong sustainability,the economic development support system has the largest contribution to urban competitiveness,otherwise the extroverted degree contribution is smallest.Aiming at the existing problem of the city,we put forward the countermeasures and suggest how to further enhance the comprehensive competitiveness of Zhaoqing which can increase investment in infrastructure construction,speed up the industrial transformation and upgrading,lever “two space”,promote the construction of “big Zhaoqing”.

hub-type gateway cities;urban competitiveness;Zhaoqing City

10.16783/j.cnki.nwnuz.2016.02.023

2015-04-13;修改稿收到日期:2015-10-14

广东省教育厅特色创新项目(2014WTSCX099);广东省哲学社会科学规划资助项目(GD13XYJ18);肇庆市哲学社会科学规划资助项目(13ZC-06)

王海飞(1970—),男,甘肃天水人,副教授,博士.主要研究方向为区域经济与战略管理.

E-mail:wanghf_186@163.com

F 129.9

A

1001-988Ⅹ(2016)02-0121-08