恩替卡韦联合胸腺肽α1用于干扰素治疗失败的慢性乙型肝炎64例疗效分析

刘伟 姜红

[摘要]目的 观察干扰素治疗失败的慢性乙型肝炎患者,使用恩替卡韦(ETV)联合胸腺肽α1(Tα1)进行抗病毒治疗的效果。方法 选择64例患者,患者血清谷丙转氨酶(ALT)均高于正常值2倍以上且不超过正常10倍;乙型肝炎表面抗原(HBsAg)乙型肝炎E抗原(HBeAg)及乙型肝炎病毒DNA(HBV-DNA)均呈阳性;停用干扰素治疗52周以上,期间均未接受抗病毒治疗和免疫调节剂治疗。随机分为治疗组(ETV+Tα1)和对照组(单用ETV)各32例。观察治疗52周。定期检查肝功能、肾功能、肝纤维化、HBV-DNA及乙型肝炎病毒标记物(HBVM)等指标变化。结果 疗程结束,在肝功能改善及HBV-DNA定量下降方面,治疗组与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05);在肝纤维化各项指标和HBeAg血清学转换方面,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗组总有效率为78.12%(25/32)明显高于对照组的40.62%(13/32)差异有统计学意义(P<0.05)。结论 临床医师在对待由各种原因而导致干扰素治疗失败的CHB患者,选择ETV联合Tα1进行抗病毒治疗,安全性和耐受性良好,可使大部分CHB患者获得持久的血清学应答,而长期受益。

[关键词]乙型肝炎病毒;慢性乙型肝炎;干扰素;恩替卡韦;胸腺肽α1

[中图分类号]R512.62 [文献标识码]B [文章编号]2095-0616(2016)12-33-04

慢性乙型肝炎(CHB)是由乙型肝炎病毒(HBV)感染引起的全球性公共问题,且HBV-DNA载量越高而发生乙型肝炎相关肝硬化及肝癌的危险性越高。治疗cHB关键是,最大限度抑制HBv复制。干扰素(IFN)应用于临床治疗CHB已有20余年,目前仍是临床医生首选抗病毒药物之一。但因其疗效有限,且副作用较多,部分患者因治疗应答不佳或耐受性差中断治疗或未达到有效疗程而导致治疗失败。对待这部分CHB患者的治疗是临床上较棘手的问题。

为了研究对干扰素治疗失败的CHB患者的抗病毒治疗,我们应用ETV联合Tα1对这部分患者进行治疗和观察,临床上取得较好的疗效。现报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

本研究从2008年5月~2014年5月止,选择临床病例64例,男36例,女28例。年龄20~54,平均(40.1±9.0)岁;病程3~21年。平均8.6年;诊断符合我国2010年《慢性乙型肝炎防治指南》的标准。所有入选患者均用过IFN治疗(聚乙醇干扰素25例,普通干扰素39例),疗程26~72周;其中IFN治疗应答不佳者(用药26周以上HBV-DNA定量下降幅度<2Log copies/mL)26例;干扰素耐受不佳者38例(长期低热、乏力6例,中度脱发以上8例,白细胞下降明显9例,恶心腹胀5例,精神抑郁、严重焦虑或味觉嗅觉异常5例,严重斑丘疹、白斑3例,感觉运动神经异常2例)。所有病例均停用IFN至少52周以上,期间未曾用过抗病毒药及免疫调节剂;ALT均高于正常值2倍以上,且不超过10倍;HBsAg、HBeAg、HBcAb、HBV-DNA均呈阳性;排除合并其他肝炎病毒感染、酒精性、药物性、脂肪性和自身免疫性肝病及严重心、脑、肾疾病。随机分为治疗组和对照组各32例,两组患者在性别、年龄、病程、实验室检测指标等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

治疗组给予ETV(上海施贵宝制药有限公司,H20052237)0.5mg口服,1次/d;Tα1(迈普新成都地奥公司,H20020545)1.6mg,皮下注射,3次/周。对照组单用ETV,其方法、剂量及疗程与治疗组相同。两组均用药观察52周。

1.3观察指标

治疗前后定期观察两组肝功能、肝纤维化、HBVM、HBV-DNA以及血常规、肾功能、心肌酶谱、心电图和肝胆B超等。同时观察药物不良反应。

1.4疗效判定指标

完全应答:肝功能及肝纤维化指标复常;HBV-DNA阴转;HBeAg血清学转换。部分应答:肝功能及肝纤维化指标标基本复常;HBV-DNA阴转;HBeAg阴转。无应答:未达到完全应答和部分应答标准者。

1.5统计学方法

采用SPSS17.0统计学软件对数据进行处理分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

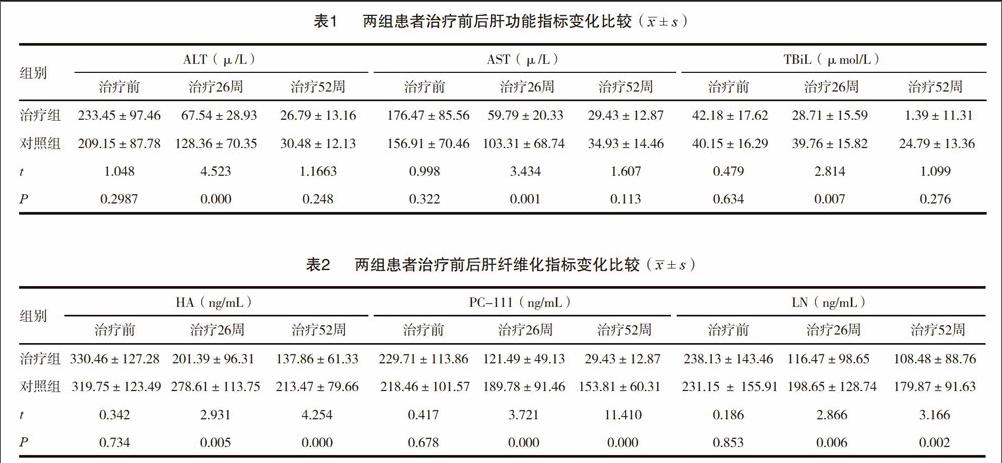

2.1两组患者治疗前后肝功能指标变化

两组患者治疗13周后肝功能指标即得到明显改善;26周时,治疗组与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05);随着抗病毒用药时间延长,52周时两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2两组患者治疗后血清肝纤维化指标改善情况

两组患者治疗26周和52周时,血清HA、PC-111及LN均明显改善,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗组52周时,肝纤维化指标下降明显,与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

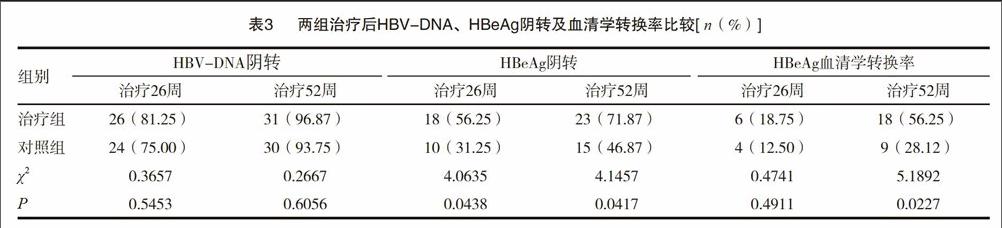

2.3 HBVM指标变化和HBV-DNA定量水平变化

两组患者经抗病毒治疗后,能快速抑制HBV复制。随着用药时间增加HBV-DNA阴转、HBeAg阴转率及HBeAg血清学转换率均升高。在观察中我们发现,治疗组中HBV-DNA阴转最早出现在第2周(对照组则出现在第4周);HBeAg阴转最早出现在第4周(对照组出现在第8周);HBeAg血清转换最早出现在第6周(对照组出现在第14周)。两组病毒学指标阴转情况见表3。

2.4治疗52周疗效对比

治疗组完全应答19例,部分应答4例,总有效率71.87%(23/32);对照组完全应答9例,部分应答6例,总有效率46.87(15/32),两组比较差异有统计学意义P<0.05。

2.5用药安全及不良反应

治疗组2例,对照组3例服用ETV初期患者有胃部不适感、腹胀,随用药时间增加,症状逐渐消失;治疗组有3例Tα1用药初期有低热、乏力、嗜睡等症状,继续用药后症状逐渐消失。两组未发生耐药情况,未见其他不良反应。

3.讨论

近年来,医学界对CHB的抗病毒治疗已达成共识。即最大限度地长期抑制HBV复制或消除HBV,达到减轻肝细胞炎症、坏死及纤维化,延缓和防止各种并发症的发生。改善患者生活质量。IFN可通过直接抗病毒作用抑制HBV复制,同时具有调节免疫功能作用,而广泛用于临床。然而IFN作为一种蛋白质,具有一定的免疫原性,治疗后可刺激机体免疫系统产生相应的抗体,这可能是影响疗效的因素之一。对有家族乙肝背景的患者、HBV携带者、肝功能轻度异常的CHB以及机体对HBV的免疫应答能力低或呈免疫耐受者,治疗效果均不理想。此外由于IFN的副作用较多,部分病人不能耐受而中断治疗或疗程不足导致治疗的失败。针对这部分CHB患者选择合理的抗病毒治疗方案,是临床亟待解决的课题。

ETV是目前公认的抗HBV一线药物之一。ETV为鸟嘌呤核苷酸类似物,通过磷酸化成为具有活性的三磷酸盐。三磷酸盐在细胞内的半衰期为15小时。通过与HBV多聚酶的天然底物三磷酸脱氧鸟嘌呤核苷竞争,抑制HBV-DNA多聚酶的所有三种活性:(1)HBV多聚酶的启动;(2)前基因组mRNA逆转录负链的形成;(3)HBV-DNA正链合成。从而阻止病毒核酸合成,达到强有力的抑制HBV复制。减轻肝组织的炎症和坏死程度。同时该药还有高耐药基因屏障,耐药基因屏障是指发生耐药所需要的变异位点数目。数目越多,说明耐药的基因屏障越高,发生耐药的几率越低。反之发生耐药的几率就会越高。只有三个耐药位点(rtT184、rtS202和rt M205)同时变异才会耐药。这使得ETV在治疗中保持极低的耐药率。然而CHB的抗病毒治疗需要长期用药,ETV产生耐药性也只是时间的问题。而一旦出现耐药性,无疑会降低疗效。另外,ETV无调节机体免疫作用。治疗一年内对CHB患者的HBeAg阴转及HBeAg血清学转换率,亦远低于以调节免疫为基础的IFN治疗。

Tα1是一类人工合成的具有28个氨基酸组成的高纯度蛋白质,它能够协同人体的免疫调节功能,改善机体的免疫状况。由于CHB患者的细胞免疫存在不同程度的损害,表现为CD4+、CD8+T淋巴细胞数量减少,导致人体的自主防御功能降低,抗病毒能力减弱。而Tα1能通过增强T淋巴细胞亚群Th1细胞的活性,并提高人体自然杀伤细胞活性,促进内源性IFN形成,最终增强人体抗炎及抗感染能力,而充分发挥更加持久的抗病毒能力。

临床研究显示:治疗组联合用药52周,在肝纤维化指标、HBeAg阴转及HBeAg血清转换等方面,均优于对照组(P<0.05)。且用药安全不良反应少。治疗组总有效率高达71.87%,明显高于对照组的46.87%。说明应用ETV快速、强效抑制HBV-DNA复制,联合Tα1叠加了抗病毒治疗效果,减轻肝脏炎症、坏死及纤维化。Tα1的后续作用可持续提高机体免疫功能,较好地促进HBeAg血清学转换,使CHB患者获得比较稳定的免疫学控制,减少耐药率的发生,而长期受益。因此,对于临床上IFN治疗失败而迫切需要治疗的CHB患者,选择ETV联合Tα1优于单用ETV,不失为一种理想的治疗方案,大部分患者可获得持久的血清学应答,值得临床应用。