从《陕西省珍贵古籍名录》到《国家珍贵古籍名录》的思考

姜 妮

从《陕西省珍贵古籍名录》到《国家珍贵古籍名录》的思考

姜 妮

2007年初,国家“十一五”期间重点开展的古籍保护项目—“中华古籍保护计划”正式启动。其中,珍贵古籍名录的申报、评审工作是这项宏伟工程的重要组成部分。自2007年9月至2011年7月,国家文化部先后组织开展了四批《国家珍贵古籍名录》(以下简称为《国家名录》)申报工作,第一、二、三、四批《国家名录》共收录古籍2392部、4478部、2989部、1516部,总计11375部。在国家开展此项工作后,各省市陆续开展了本省的珍贵古籍名录申报工作,如山西、山东、河南、河北、浙江、江苏、上海、湖北、广东、辽宁、吉林、甘肃、江西、四川、重庆等,其中江苏、甘肃已开展过两批申报,山西、山东已开展过三批申报,上海已开展过四批申报。

此项工作,引起了公众及各级媒体的广泛关注,一些古籍收藏单位(也包括个人收藏者),古籍研究者、整理者,也都非常关注此项工作的评审细则及最终结果。虽然国家及各省市已相继开展了多次名录评审工作,但关于评审工作有哪些关键环节,这些关键环节又是如何具体操作的、评审中应该注意的事项、此项工作还存在的问题、经验交流、总结介绍等都很少被提及。国家古籍保护中心梁爱民研究员在第三批《国家名录》公布后写有一篇文章—《国家珍贵古籍名录评审述略》①梁爱民:《国家珍贵古籍名录评审述略》,《图书馆工作与研究》2011年第12期。,她主要从评审程序简介、古籍申报要点、不应盲从《中国古籍善本书目》这三方面做了介绍,这是唯一的一篇从专业技术角度出发所撰写的关于《国家名录》评审的文章,从中我们可以大体了解到评审工作的流程,非常可贵。但因为毕竟是一家之言,不可能面面俱到,而且之后确实有些业内人士对此工作提出了一些看法和质疑,有的是因为不清楚申报流程而导致的误会,有的则确实是很客观地指出了问题所在。其中,中山大学骆伟教授和曾任职于哈佛燕京图书馆的沈津先生均从微观着眼纠错,最后再上升到宏观角度审视名录评审中的问题,他们的意见和建议都是非常中肯的。①骆伟:《关于当前古籍普查与申报国家珍贵古籍名录的思考》,《山东图书馆学刊》2010年第4期;沈津:《一封被“解密”的信—关于〈国家珍贵古籍名录〉》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e4a788a0100khm7.html,2010-08-16。笔者也曾经参与《国家名录》申报及《陕西省珍贵古籍名录》的申报评审工作,在这其中也遇到了很多问题,而且省级名录的评审同国家名录又存在很多不同之处,比如省级名录普遍放宽了标准,收录范围也因此扩大,进而在古籍质量及数据著录质量上也明显下降,等等。省级名录也不可能像国家名录那样分别组成经、史、子、集、少数民族语文文献、简帛古籍、金石碑拓、敦煌暨佛教文献、舆图等评审小组。总之,在《国家名录》及省级名录的评审工作中,笔者有很多问题希望能同业内人士交流、探讨,以期能更好地促进工作,为“中华古籍保护计划”尽一份绵薄之力。

一、第一批《陕西省珍贵古籍名录》申报及评审工作

1.申报及评审工作介绍

(1)申报情况及评选标准。

2011年10月19日,陕西省文化厅下发了《关于申报〈陕西省珍贵古籍名录〉(以下简称为〈陕西省名录〉)的通知》(陕文社[2011]45号),正式启动申报工作。据中心调查统计,我省有千册以上的古籍收藏单位共计70家,总藏量约为156.17万册。截止2011年12月31日,我省共有29家古籍存藏单位1092部古籍参与申报。虽然仅有不到一半的单位参与了此项工作,但这29家已基本将我省古籍藏量较多的单位囊括在内。在此之前,省中心就拟定了《陕西省名录》申报评审办法,并提交省古籍保护工作联席会议及省古籍保护工作专家委员会批准通过。《陕西省名录》的评选标准,原则上与文化部颁布的《古籍定级标准》(WH/T20—2006)所规定的一、二、三级古籍的评定标准相同,即陕西省珍贵古籍原则上从一、二、三级古籍内选定。有名人批校题跋、名家抄稿本的入选,下限可延伸到1912年。凡陕西入选《国家名录》的古籍,自然入选《陕西省名录》。此项办法,各省、市基本上以《国家名录》的申报评审办法为蓝本修订而成,只是将入选古籍级别放宽到三级,同时对地方文献亦采取适当放宽原则。

(2)评审细节。

按照评审办法,我们首先对提交的数据进行了整理及初步审核。初审主要做了以下几项工作:

第一,从所提供书影信息入手(书影信息不明确则联系馆藏单位反复核对信息),借助相关馆藏书目信息、文字记载等,逐条核对申报数据的准确性。

第二,以《中国古籍善本书目》(以下简称《善本书目》)为重要参考资料,如入选《善本书目》,则仔细比对,在确定无误后列出该书在《善本书目》中的号码,以备之后专家二审参考;同时,将收藏单位的数量也一并标出,以凸显其稀见程度。

第三,依据古籍定级标准,对每一部古籍进行定级,为是否入选提供重要参考信息。

第四,依据《中华古籍总目》提供之分类法,对每一部古籍进行分类,至二级类目即可,为名录在先按时间、再按分类编排这一体例提供基础信息。

初审完成后,共有25家单位的763部古籍入选,其中148部已入国家珍贵古籍名录,自然入选,其他615部需进行复审。

为了保证入选《陕西省名录》的古籍符合标准、真实准确,省中心邀请了业内六位专家组成复审专家组,对一审后的615条数据进行全面复审。为了给各位专家留出充分的审阅时间,同时也为了让专家能在方便查考资料的基础上审核数据,中心在组织召开的陕西省珍贵古籍名录初审工作汇报暨复审研讨会上,同与会专家商定,将复审数据平分三份,每两位专家审核相同的一份。会后,我们将初审数据、申报书和配套书影分送各位专家逐条审核。在各专家复审完成后,我们将各专家提交的审核意见予以汇总整理,之后组织召开了“陕西省珍贵古籍名录复审工作总结会”,经过会上讨论与会下沟通,六位专家基本达成了一致意见,同时提出还有个别数据需查对原书以进一步核实。之后,省中心工作人员陪同贾二强、赵望秦、吴敏霞三位专家亲赴几家单位核对原书,就个别遗留问题达成了一致意见。经过复审专家组的审定,中心工作人员将最终的615条数据及相关资料提前通过电子邮箱发给了省古籍保护专家委员会全体专家,以便为大家留出充足的审阅时间,而一些专家也很快反馈了信息并提出了宝贵的意见。中心工作人员根据专家意见,对这615条数据又进行了个别修改,删掉了15条不够级别的数据,这其中有几部伪作,也有几部尚待细考。

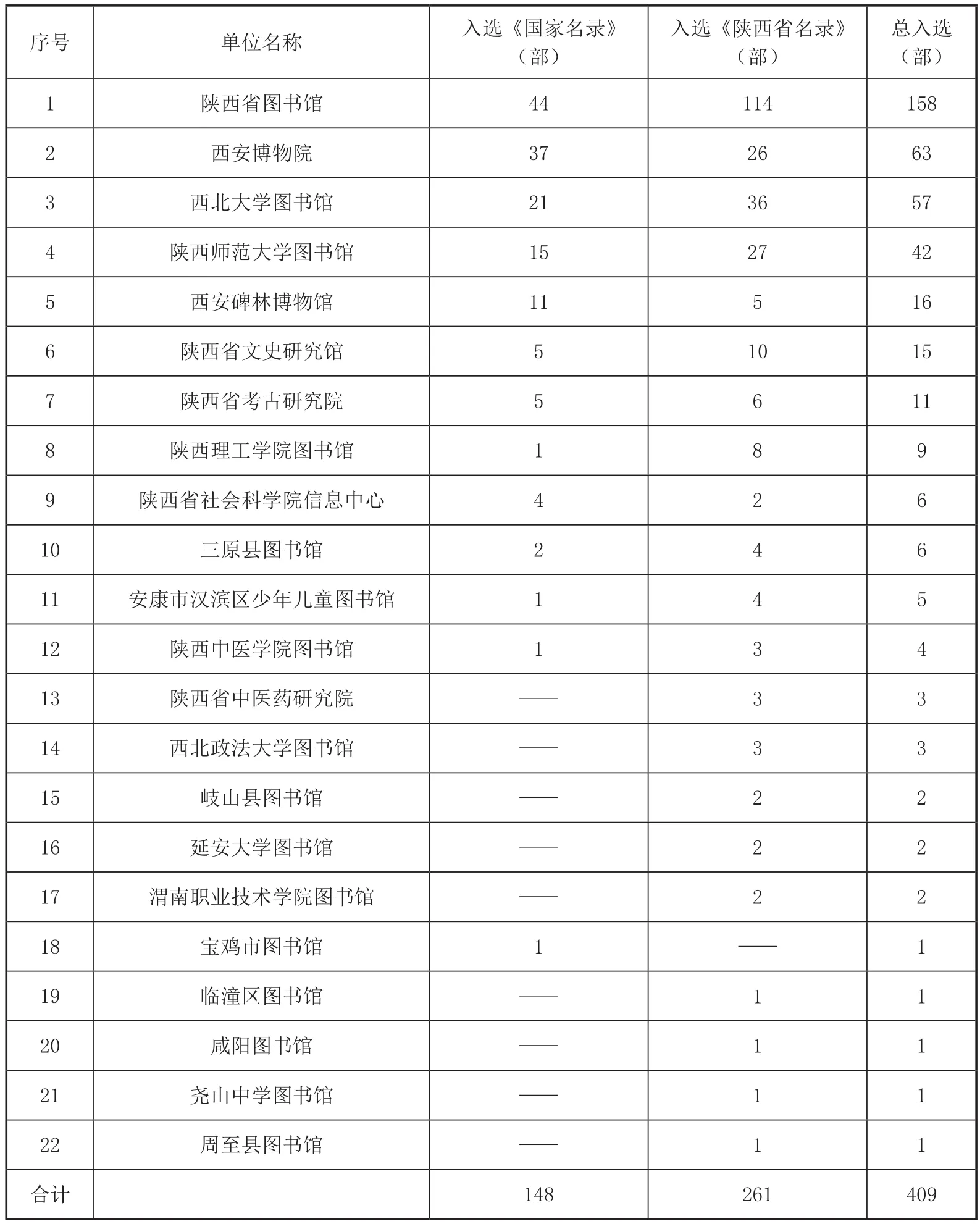

2013年1月29日上午,陕西省珍贵古籍名录审定工作会议在陕西省图书馆召开,省古籍保护工作委员会13位专家参加了此次会议。我们将前一阶段确定的600条数据按照古籍级别由高至低排列,其中一级4条、二级137条、三级459条,同时建议先将二级以内共141部古籍及另外120部比较特殊的三级古籍(特殊在这120部古籍其他省已入选至国家珍贵古籍名录中,或《善本书目》仅收有3家以内者),加上之前已入选前三批《国家名录》的148部古籍(按:陕西省共149部古籍入选前三批《国家名录》,其中第06145号陕西省图书馆藏《温与亨先生诗草不分卷》已入选第二批《国家名录》,但经笔者仔细比对查阅,疑其非“李因笃批校并跋”,故是书未入选第一批《陕西省名录》),总计409部,作为第一批《陕西省名录》,其余339部三级古籍可作为第二批公布。会上,全体专家一致认可并通过了第一批《陕西省名录》的409条数据,同时也赞同将剩余的339部三级古籍留待二批公布。

(3)《陕西省名录》同其他省市名录比较。

目前,第一批《陕西省名录》已经在陕西省政府网站、陕西省文化厅门户网站—陕西文化信息网、陕西省图书馆网站—陕西省古籍保护中心网页上进行了公示,公示期为2013年3月6日至25日,公示期结束后,中心仅对第0021号《南史》的存卷信息进行了补充,其他数据均保持不变。

同其他已开展此项工作的省市相比,第一批《陕西省名录》的入选数量居于中间位置,在河北、浙江、湖北、江西、吉林、四川之上,江苏、山东、辽宁、广东、上海、重庆、甘肃、河南之下,其中除甘肃、河南两省略比陕西多出一点外,其他六省市名录都在千部以上,有的甚至达六千余部之多。但整体来说,《陕西省名录》的评审标准还是比较严格的。虽然各省名录原则上都从三级以上古籍评选而出,但我们在实际评审中并不是将所有三级古籍都纳入最终结果,而是做出了明确的规定:入选的三级古籍必须是《善本书目》收藏在3家以内者,或是该书他省已经入选《国家名录》。

反观有的省份,笔者发现有大量并不稀见的清刻本都被纳入了省名录。例如,山东省的一、二、三批省名录分别收有古籍3810部、2393部、1411部,数量非常多,遥居全国各省之冠。但仔细翻检,发现其中很多古籍难符珍贵之名。其中第一批名录第3650至3655均为“明诗别裁集十二卷(清)沈德潜、周准辑清乾隆四年刻本”,是书《善本书目》集18816收录,共37家单位收藏;第3624至3635均为“御选唐诗三十二卷目录三卷(清)圣祖玄烨辑(清)陈廷敬等注清康熙五十二年内府刻朱墨套印本”,是书《善本书目》集18232收录,共53家单位收藏。再如,河北省的第一批名录共收有古籍159部,数量倒不算太多,但也未必就是少而精的珍品。其第0122为“王文恪公集三十六卷(明)王鏊撰(明)朱国祯订白社诗草鹃音一卷(明)王禹声撰明万历王氏三槐堂刻本”,是书《善本书目》集7256收录,共44家单位收藏。收藏单位如此之多,缘何还能入选珍贵名录行列呢?

虽然说省级名录无论从质量或数量上都无法和《国家名录》相提并论,但如此宽松的标准无疑会让省级名录的珍贵程度大打折扣。名录的价值和意义不是简单用数量来衡量的,它一旦向社会公布后,将会作为一份书目资料和文献档案流传下去,作为名录的组织者和评审者,应当尽最大程度地将本地区真正符合条件的珍贵古籍评选出来,为受众提供准确、客观的信息,至于不够格的古籍,可以留待以后或者换一种方式再来公布。

《陕西省名录》各单位入选情况统计表

二、《国家名录》中存在的若干不足

《陕西省名录》在申报及最后编辑各环节,都基本上仿照《国家名录》的形式,因为要拿《国家名录》做榜样,对其就阅读得比较仔细,因此也发现了存在的若干不足,其中标准过宽、审核不严,是比较集中的问题,这些在骆伟教授和沈津先生的文章里都有详细的举例说明,兹不复赘。在此,笔者仅就自己的一些看法做一些阐述补充,希望能得到有关部门及专家的认可。

1.著录格式及校勘不严、信息不明确

(1)对于“[]”的意义没有明确解释。

第一批至第四批中,有一些书名是用“[]”括起来的,如《国家名录》第一批《国家名录》00150 [大般涅盘经疏] , 00159 [佛门问答十二论],00172 [老子道德经五千文义疏],00175 [摩尼教经典], 00181 [唐景云二年张君义勋告], 00182 地志唐写本卷背 [紫微宫星图]、[占云气书] 等多处于书名加“[]”,此外,亦于地方志书名前时间部分加“[]”,如一批《国家名录》00560[至正]金陵新志十五卷,后者很明确属于地方志,而前者缘何要加“[]”,恐怕一般读者就不是很清楚了,这种情况,似应在凡例中交代清楚。

(2)一部书收藏单位却系两家。

第一批《国家名录》00982为“诸佛菩萨金刚等启请一卷大理国保天八年(1136)写本云南省博物馆、云南省图书馆”,第一次看到这条数据时,笔者误以为是校勘不严所致的错误,一部书怎么会同时在两家收藏呢。后来咨询了云南省图书馆的有关老师,才知道当时最早发现这部经的时候,省里让博物馆、图书馆、社科院分别去拿,当时也没有进行认真的分类,大概适合哪个单位就让哪个单位拿了,之后若干年过去了,在普查的过程中才发现有一个东西在两个单位的情况,而这部经只是这种情况中的一例而已。《国家名录》的公布,可以让许多残本配成全本,这是好事。但一部书署两个单位名称这种著录方式,确实很少见,这种情况,也有必要在凡例中交代清楚。具体到此部经,实际上系云南省图书馆一家申报,云南省博物馆的收藏情况则不甚明了。

(3)存卷数著录格式不一致。

第一批《国家名录》00130 “维摩诘所说经卷上”,00131 “维摩诘所说经卷下”,而00208 “东谷郑先生易翼传二卷”则于数据最后注“存一卷(下)”,诸如此类情况,可以统一于题名后注明存卷上或卷下,而不必先写明总卷数,再于末尾注明存卷数。

(4)刻书机构名称不统一。

第一批《国家名录》00192版本项著录为“元相台岳氏荆溪家塾刻本”,而00286、00318、00326,第二批《国家名录》02614都为“元岳氏荆溪家塾刻本”,此处关于刻书机构的名称应统一。

(5)单位名称不统一。

关于几个藏书单位,一批《国家名录》为“安徽阜阳市博物馆”,二批名录为“阜阳市博物馆”;一批名录为“蓬莱市文化局慕湘藏书馆”、“曲阜市文物管理委员会”,二批名录于前均冠有“山东省”。就是说,在同样批次的《国家名录》中,有的在单位前面冠省名,有的则不冠省名,而且完全和前面的称谓不一致。此处,单位名称应统一。

以上所列著录格式及校勘不严的问题,在后来与《国家名录》配套的图录照旧因袭。

2.著录错误

如果说以上所列只是格式或校勘方面的问题,还不算太严重,但下面关于著录方面的错误可就是比较严重的问题了。烟台图书馆刘树伟曾针对第一批《国家名录》著录方面的错误撰有专文,文中指出了《天盖楼四书语录》并非天盖楼刻本,殿本《西清古鉴》应为刻本而非铜版本等问题。①刘树伟:《试论〈国家珍贵古籍名录〉中的几处缺憾》,《图书情报工作》2009年第19期。

这里,笔者以第二批《国家名录》第04819号“穆天子传六卷(晋)郭璞注明万历程荣刻汉魏丛书本黄丕烈校并跋天津图书馆”为例做以补充。关于是书,国内曾出现多种“相同”的版本,西北大学图书馆就藏有一部自称为黄丕烈校并跋的《穆天子传》,且参与了此次《陕西省名录》申报,笔者将西北大学藏本与天津图书馆藏本进行比较,发现了很多不同,不仅黄氏校跋不同,连其所用底本也不同,西北大学图书馆藏本明显比较拙劣,不仅笔迹不好,连朱批的颜色亦不是很正。当然,对比结果的不同,是必然的结果。从《士礼居藏书题跋记·正续集》记载来看,黄氏对《穆天子传》只校跋了一次,真本只可能有一部。那么,天津图书馆所藏就是真本了么?恐怕还有待商榷。关于是书,骆伟教授有专文考证②骆伟:《清代黄丕烈校跋〈穆天子传〉考评》,《图书馆学刊》2002年第3期。,他在20世纪80年代曾参与《善本书目》(子部)的编辑工作,对是书曾进行过详细的调查研考。依骆伟教授的看法,此书真本应系原山东省立图书馆馆长王献堂先生收藏,为山东杨氏海源阁旧藏。当时适逢晋军进驻济南,政局动荡,王氏当时已交卸馆长职务,准备回归故里,又适值书商“敬古斋主人”向其推荐是书及顾千里校《说文系传》两种珍本,王老恐书流域外,遂倾囊购买下来。此书在归王献堂先生私箧后曾于民国二十三年(1934)影印发行,印数不多。当年编纂《善本书目》时,众人所见为影印本,而原书因系个人收藏,故未入选《善本书目》。骆伟教授曾有幸目睹这三个藏本,并进行过仔细的比对、考证,他的意见应当是值得肯定的。也就是说,第二批《国家名录》04819《穆天子传》6卷中的黄丕烈校跋,应系作伪。

(1)建议使用繁体字著录。

用繁体字著录,是古籍著录最基本的规则,这样,才能客观反映原书信息。全国古籍普查平台、《全国古籍普查登记目录》、《中华古籍总目》都要求用繁体字著录,而且与《国家名录》配套的图录也都用繁体字著录,但《国家名录》却特立独行,四批都坚持用简化字著录,意义何在呢?难道是因为要面向社会公布,出于遵守国家语言文字工作委员会的有关规定才这样做吗?但是,前面几项工作却很明白地规定是要用繁体字进行著录的。关于此点,山东省和江西省的名录便做出了突破,它们没有遵循《国家名录》的旧例,《山东省珍贵古籍名录》全部使用繁体字著录,《江西省珍贵古籍名录》则采取了题名卷数、著者、版本项用繁体字,册数、单位项用简化字著录的方式,这些都能客观地反映原书信息,是比较科学的做法。除了这两个省外,其他16个省市(包括陕西)都没有突破《国家名录》的体例,仍用简化字著录,尽管我们在后来已发现因此而引起的很多棘手的问题,但是木已成舟,为时已晚。

(2)申报工作奖励额度过低,没有调动更多单位的主动性、积极性。

沈津先生在关于名录的文章中曾提到《国家名录》中不该收的收了,该收的却未收。关于这个问题的原因,应该分情况进行说明。不该收的收了,那多半是标准过宽、审核不严造成的结果;而该收的却未收,很大程度上是收藏单位根本没有参与申报。为什么没有参与申报工作呢?因为还没有引起足够的重视。《国家名录》的申报工作比较特殊,一是涉及的收藏单位庞杂,各系统都有,公共图书馆、大中专院校图书馆、科研单位、文博单位、医疗单位、宗教单位、党政机关,甚至还有私人藏书;二是申报者须对馆藏有非常熟悉的了解,才能从中披沙拣金,挑选出珍贵的有可能入选的古籍。如何将涉及的各个单位组织起来,积极、主动地参与这个工作,单单依靠联席会议,行政手段还是远远不够的。如果能采取一定的激励措施,这样就会更广泛地调动各单位的积极性,而不是在参与了一次后就再无兴趣,或者并没有认真再筛选馆藏,只是重复申报以前的旧资料,像热剩饭一样,或者压根就没有兴趣参与此项工作。现在看来,这种情况并不少见,陕西省内就有好几家这样的单位,藏量也多,藏品质量也高,但之后每次都是重复申报或者拒不参与,即使这样,国家古籍保护中心和省中心也无法强制要求其参与。国家古籍保护中心对每部入选名录的古籍会补贴200元,按照国家中心的说法,这200元不是保护费,而只是书影使用费。对于这笔补贴,说实话,真的不算太多。有的单位只入选了一部,要领这笔补贴必须要开发票,中间要经过几道手续,很麻烦,这些单位往往因此便放弃了这笔补贴。笔者建议,国家古籍保护中心应对入选《国家名录》的古籍给予一定程度的补贴,重赏之下一定还会有更多单位认真筛选馆藏,积极、主动参与《国家名录》申报工作。当然,采取激励措施也只是一种推动、促进工作的方法而已,实际上,这项工作是和馆藏数量、质量,领导及工作人员的认识水平、专业素质、工作态度等密切相关的。但是,国家如果能将补贴标准适当予以提高,无疑会在一定程度上提高参与者的主动性和积极性。

(3)建议简化申报书。

国家古籍保护中心制作有专门的《国家名录》申报书,各省名录申报书也都是仿照《国家名录》来制作的。以陕西省为例,笔者发现,除高校系统等少数古籍整理研究能力较强的单位外,大多数单位的申报书填写得并不完整,漏填了很多项目,比如已采取的保护措施、需要加强的措施、保护计划、保护所需经费、经费预算及依据说明、图版、备注等,即使偶有填写的,也并不规范、科学。而且申报书有一个封面,填写内容为:书名卷数、著者、版本、册件、单位,之后还有一个基本信息,里面仍然有书名项要填写,而这些信息在申报书正文中都是有体现的,属于重复信息。实际上,在进行申报整理时,我们重点提取的是书名卷数、著者、版本这三项内容,这是要反映在名录中的关键信息。另外,分类、版式行款、板框开本大小、批校题跋、钤印的信息也有参考价值,而且要在之后的图录中反映,因此这些信息也是必不可少的。除此之外,如上面提到的那些经常漏填的项目,从已采取的保护措施直到申报书结束,大多数单位缺填,少数单位如省图书馆及几个高校图书馆花费了很多时间填这些项目,但在后面的申报整理工作中,这些信息参考和利用的价值都不是很大。毋庸置疑,国家中心制作的这个申报书很细致,但在真正开展工作时,笔者发现它却并不科学。实际上,国家古籍保护中心在第三批《国家名录》申报时已做出了调整,那就是将名录的汇总工作交由各省中心来完成。而汇总的要项包括:编号、书名、著者、版本(带补配)、批跋、分类、善本总目号、单位、存卷、备注、申报说明、版式、板框、开本、简编类目、自定等级、地区。也就是说,所有申报古籍的信息,全都集中反映在这样一个EXCEL中,一目了然。在开展整理工作时,工作人员也不用挨个去看申报书的内容了,因为申报书中可供参考的信息在这个总表中都有记录,这就简化了一道工作程序,是非常科学、高效的做法。但国家中心并未让这个总表取代申报书,也就是说各单位还是要填写申报书,然后再交由省中心进行汇总。为什么不考虑让申报单位直接填写这个汇总表呢?这样可以减少很多不必要的重复劳动,达到事半功倍的效果。另外,申报单位的信息及封面的加盖公章大可一次集中反映,而不必在每部申报书中体现。这样的重复劳动,在申报数量少的单位还表现的不是很突出,但若是申报的数量多了,其弊端则显而易见。

(4)建议将落选古籍的原因反馈给原申报单位。

能入选《国家名录》,每个收藏单位的领导及工作人员都会感到喜悦和荣幸。反之,则多少会有些失落。我们在开展此项工作时发现,第一次参加申报工作时,各单位的热情和积极性都比较高,待结果公布后,很多未入选的单位都表示国家中心应该给他们一个说法,否则,不明不白地就被刷下来,他们不但很难释怀,还会对这个工作产生虎头蛇尾的感觉。对于此种问询,省中心都会给予解释澄清:因为全国的申报单位和数据都非常多,国家中心无法将每家单位每部书的落选原因一一说明。但实际上,从后来国家中心反馈的信息及梁爱民研究员的论述来看,为便于复查及答复问询,国家中心对每部书的落选原因是有备注的。既然如此,建议国家中心最好能将这一信息通过省中心反馈给有关单位。一方面,这体现的是一种有始有终、细致入微的工作作风,进而可以让各参与单位真切地感受到国家对此项工作的审慎和重视;另一方面,也可以让各单位对自己的藏品有更准确、客观的认识和定位。当然,有时收藏单位未必能完全认同国家中心给出的解释。我省陕南曾有一家古籍收藏单位,对此项工作的参与热情很高,在第三批《国家名录》申报时,精挑细选、满怀信心地报了16部古籍,但最终只有一部入选。该单位负责领导几次与省中心联系,表示希望能了解落选原因,甚至提出,如果有需要,他们会亲自把书带到北京去让专家过目。经省中心联系,国家中心反馈回了信息,但在该单位看来,有个别古籍的落选缘由并不能令他们信服。比如明凌澄初刻套印本《晏子春秋》六卷,是书在第一批、第二批《国家名录》中共有5家单位入选,而他们的却没有入选,国家中心给出的原因为“存世多”,这样的解释,显然是不太妥当的。既然是因为存世多,那一开始就应当一视同仁地对待,而不能因为该单位是晚两步申报就拒之门外。说到底,还是对标准前后把握不一所致,这又引发了另一个层面的问题。但反馈了落选原因而不被认同总比什么都没有反馈要好,而且反馈确实是有必要的。

以上是本人参与此项工作的一些切身体会,有的想法和建议还很不成熟,这里不揣浅陋,撰文如上,一来诚心求教于各方家,二来意借此抛砖引玉,希望能引起更多同仁对《国家名录》及各省名录申报评审工作的积极思考、探讨和交流。

(作者单位:陕西省图书馆)