5

—6岁城市儿童与流动儿童图画讲述能力比较

邹敏

5

—6岁城市儿童与流动儿童图画讲述能力比较

邹敏

图画讲述能力是儿童语言能力发展的重要组成部分和儿童语言学习的重要内容。对北京市272名5—6岁城市儿童与流动儿童进行图画讲述能力进行测查,发现5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述能力各维度发展不均衡,句子的运用方面表现较好,讲述的连贯性方面表现次之,讲述的生动性方面表现最差;5—6岁城市儿童与流动儿童在图画讲述测查总分以及句子的运用、讲述的连贯性、讲述的生动性三个子维度上的差异极其显著,城市儿童图画讲述水平明显比流动儿童高。

城市儿童;流动儿童;图画讲述

讲述(Narrative)又称叙事,是对已经发生的事件的描述,通常人们称其为“讲故事”。[1]25图画讲述即是利用图画材料引发儿童讲述,是儿童同时与图画和口头语言等不同符号系统产生互动的最突出且常见的活动。这种活动将没有文字的图片呈现给儿童观察,然后再请他们依据图片立即说出图片表现的故事,主要了解儿童立即性语言的表现。[2]193-204图画讲述能力是儿童语言能力发展的重要组成部分和儿童语言学习的重要内容,是儿童语言能力的一项重要指标,又是一种复杂的认知活动。讲述故事的过程需要儿童调动多种能力。图画中的人、事、物都有一定的因果关系或前后顺序,儿童需要在仔细观察图片的基础上对每幅画的意义进行分析,透彻理解图片内容,包括对画面反映的人物、时间、地点、故事情节发展的逻辑进行判断和推理;需要儿童独立构思故事情节,合理组织故事内容,思考人物的内心世界和对话,反映了思维的深刻性和间接性,还需要选择恰当的词汇和句子,清楚、连贯、生动形象地讲故事,同时考虑听者的反馈。因此,儿童讲述的故事不仅是其语言能力的体现,也是自我的表述,折射出儿童的内心情感。

20世纪70年代末至今,研究者主要从语言学、社会语言学、心理语言学等学科对儿童讲述能力发展进行探讨,集中于叙事能力发展的主要动力与基础、儿童讲述能力的发展变化等方面,深入探讨了讲述的连贯性与衔接性、故事语法的出现、叙事的宏观结构与微观结构之间的相互影响作用。一般来说,儿童的讲述能力会随着年龄、语言、认知能力的发展而发展,5—6岁的儿童,一般都可以叙述一个比较长而完整的故事,在掌握时间和指称用语的用法方面他们与三四岁的儿童相比更容易。[3]5—6岁儿童在叙事中出现了因果关系和明确的目的行为,且其叙事中能够包括三个重要语法因素——故事起因、行动和结果。一些研究表明,叙事能力较强的儿童,在小学时读写能力也较强,对我国台湾地区幼儿叙事能力的纵向研究也得出了相似的结论。[4]有关汉语儿童图画讲述能力的研究,国内主要有朱曼殊、应厚昌、武进之对儿童看图讲述能力,上海市教育局师范教育处对上海地区幼儿看图讲述中口语发展情况进行过研究。近来主要有“3—6岁儿童图画讲述能力的发展特点”的研究,结果显示,对儿童的图画讲述有影响的因素不仅有年龄因素,还包括画面形象的特点与图画意义的隐含性和深刻性因素。[1]29此外,唐超的“不同认知风格幼儿看图叙事研究”从认知方式的角度对学前儿童看图叙事中的言语表现进行了探讨。然而,尚未进行过城市儿童与流动儿童图画讲述能力的比较研究。城市儿童与流动儿童这两类不同人群的图画讲述状况如何?是否存在差异?存在怎样的差异?本研究通过分析5—6岁城市儿童与流动儿童图画讲述的语料探讨其图画讲述能力的发展,为流动儿童语言教育的干预实践提供理论依据。

一、研究设计

(一)研究对象

本研究采用随机取样方式,抽取北京市东城区、西城区、海淀区和朝阳区公办幼儿园大班儿童样本141个,海淀区、朝阳区和石景山区打工子弟较集中的地区大班儿童或学前班儿童153个,剔除5岁以下儿童及信息不全样本,共获得分析样本272个。其中,城市大班儿童136个,流动大班或学前班儿童136个,男孩136个,女孩136个。儿童的年龄介于5.04—6.11岁,平均年龄5.90岁。

(二)研究工具

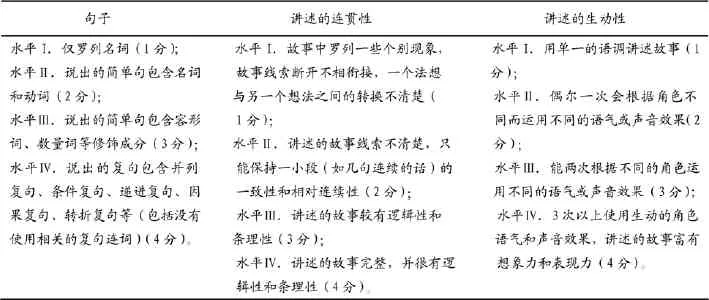

本研究采用北京师范大学刘焱教授主持的国家社会科学基金教育学重点课题《学前一年教育纳入义务教育的条件保障研究》中使用的评价表《儿童入学准备评价——语言部分》的“图画理解与讲述”的一组内容意义连续的图片作为测试工具[5]94-98,图片呈现的内容是:一个小女孩在树下捡树叶;小女孩把树叶递给蚂蚁;蚂蚁抬着树叶离开。其故事长度和认知程度适合大班年龄儿童,三张图片容易理解但儿童从未见过。该工具具有较高的内部一致性,其内部一致性系数为0.824,高于0.70。[6]91从句子、讲述的连贯性和生动性三个维度测试5—6岁城市儿童和流动儿童的图画讲述能力。讲述总分为12分,每个维度分四级评价标准,各维度具体赋分标准见表1。

(三)研究方法

由研究者培训参与测试的学前教育专业本科四年级学生,帮助其充分理解测试意图,熟悉指导语、提示方式和录像方法。每两名学生为一组,一个担任主试,一个担任录像,在安静的房间对儿童进行一对一个别测试。施测者将图片随机呈示给儿童,告诉儿童“这三张图片讲了一个有趣的故事,请你给它们排出一个顺序,然后讲一个小故事”。施测者对被试儿童的讲述进行录像,进行文字转录后,研究者对被试儿童的讲述内容进行编码整理,随后评分。

为了寻找和分析影响儿童讲述能力发展的因素,本研究就教师的语言教育观念、态度和行为设计了访谈提纲,对教师进行正式的结构式访谈,访谈在约定的时间和地点进行。

二、研究结果与分析

(一)5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述的总体情况

表1 5—6岁城市儿童与流动儿童图画讲述各维度具体赋分标准

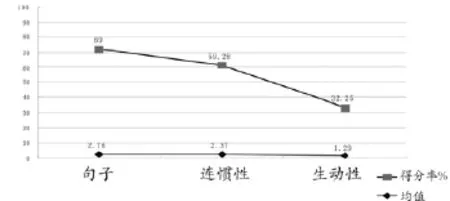

图画讲述总分为12,对其进行均值分析,测得5—6岁城市儿童和流动儿童得分均值为6.42,得分率为53.50%。将样本句子、讲述的连贯性、讲述的生动性的均值除以其总分,计算出儿童在三个维度上的得分率。结果显示,儿童得分率从高到低依次为句子得分均值为2.76,得分率为69%;讲述的连贯性得分均值为2.37,得分率为59.28%;讲述的生动性得分均值为1.29,得分率为32.25%。

从儿童得分率可以看出,儿童在句子的运用方面表现较好;在讲述的连贯性方面表现次之;在讲述的生动性方面表现最差。说明儿童离《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)中“能够有表情地朗诵诗歌、散文、复述故事”的要求差距还很大(见图1)。

图1 5—6岁儿童在图画讲述各维度上的整体表现

本研究中,有54个、占19.85%的儿童不主动讲述;在句子的运用上,有83个、占30.51%的儿童讲述的故事非常短,使用的句子仅有2—3句,讲述内容缺乏一定的想象力,不丰富;有179个、约占65.81%的儿童处于水平Ⅲ,能说出含形容词、数量词等修饰成分的简单句,而仅有21个、约占7.7%的儿童处于水平Ⅳ,能说出复句。在讲述的连贯性上,有102个、占37.50%的儿童处于水平Ⅲ,讲述的故事比较有逻辑性和条理性;有78个、占28.68%的儿童处于水平Ⅱ,故事线索含糊,只能维持一小段的一致性和相对连接性;有61个、占22.43%的儿童属于水平Ⅰ,仅能罗列一些个别现象,故事线索断开不相衔接。在讲述的生动性上,有66个约24.26%的儿童能够在讲述的故事中加入一些角色对话,采用拟人手法表现故事情节,有一定的想象力,其中仅有6个、占2.20%的儿童能够发挥丰富的想象力,不断地使用声音效果、生动的角色语气,有时还伴有表情和动作,绘声绘色地讲述故事。

(三)5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述能力的差异情况

1.总体差异

通过对儿童的图画讲述测验总分和各子维度的得分高低进行排序,5—6岁城市儿童图画讲述总分均值为7.27,得分率为60.58%,流动儿童为5.57,得分率为46.42%,因此,城市儿童图画讲述总分均值高于流动儿童。

以被试儿童为自变量,图画讲述总分和句子、讲述的连贯性、讲述的生动性三个子维度为因变量进行独立样本t检验,发现无论是图画讲述总分还是各子维度得分,城市儿童均高于流动儿童,城市儿童与流动儿童存在极其显著的差异(P<0.001)(见表2)。

2.具体差异

(1)句子

独立样本t检验结果表明,在句子的运用方面城市儿童与流动儿童存在极其显著的差异(P<0.001)。由表1可见,城市儿童与流动儿童均值介于3.01—2.51之间。在83个讲述的故事非常短,使用的句子仅有2—3句的儿童中,流动儿童有56个,占67.47%,城市儿童有27个,占32.53%。由表2可见,处于水平Ⅰ的城市儿童为0,而流动儿童中,有4.41%使用的句子处于水平Ⅰ,仅罗列名词,如“有小树、小朋友、蚂蚁”;有38.24%处于水平Ⅱ,说出含名词和动词的简单句,如,“小孩把鸭梨送给蚂蚁。小孩捡起鸭梨。树上有鸭梨。”

表2 5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述水平各维度的t检验

(2)讲述的连贯性

图画讲述要求儿童先要分析每一张图片的内容、含义,然后将每一张图片的内容有逻辑地连接起来,组合为一个完整的故事讲述出来。独立样本t检验结果显示,城市儿童与流动儿童在讲述的连贯性方面存在极其显著的差异(P<0.001)。由表2可见,城市儿童与流动儿童均值介于2.74—2.00之间,城市儿童明显优于流动儿童。由表3可见,在讲述连贯性的四个水平中,63.97%的城市儿童处于水平Ⅲ和水平Ⅳ,处于水平Ⅲ的城市儿童讲述的故事比较有逻辑性、条理性,处于水平Ⅳ的城市儿童讲述的故事很有逻辑性、条理性。例如,一位6岁的城市儿童说:“小女孩在树下看叶子,她发现一片叶子在走路。她往底下一看,原来叶子底下住了三只蚂蚁。她把叶子拿走,蚂蚁请求小女孩把叶子还给它们。”小女孩说:“为什么要叶子呢?”小蚂蚁们说:“这个叶子是祖先留给我们的,如果没有它,我们几个就只能回家找枯叶吃了,这是我们唯一最好吃的叶子。”“好吧,给你们!”小蚂蚁们拿着叶子高兴地跳起舞来。

该儿童讲述的故事线索是:小女孩发现树叶——看树叶底下——拿走树叶——蚂蚁索要树叶——小女孩将树叶还给蚂蚁。不仅讲述完整连贯,逻辑性强,句子与句子之间衔接得也自然,而且,在角色对话中增加了想象的成分,为强调这片树叶的重要性,小蚂蚁们说“这片叶子是祖先留给我们的”,想象丰富而合理,语言生动。通过对角色的动作和对话的描述、刻画,生动、具体可感的小蚂蚁形象就呈现在听者面前。

有66.18%的流动儿童处于水平Ⅰ和水平Ⅱ,处于水平I的流动儿童虽然具有一定的描述图片的能力,但是讲故事时不会将图片的内在情节发展逻辑加入其中,使讲述故事变成了对单张图片的描述,罗列一些个别现象,图片与图片之间的故事线索断开不相衔接,一个想法与另一个想法之间的转换不清楚,处于水平Ⅱ的流动儿童故事线索不清楚,只能维持一小段(如几句连续的话)的一致性和相对连续性。例如,一位6岁11个月的流动儿童说:“树上的树叶都掉下来了,然后,她给三只小蚂蚁了一只树叶。树上的树叶掉下来了(很久未说话),然后天上掉了三个树叶。小姐姐给三只小蚂蚁一只树叶,地下还有三个树叶,地下还有三个小蚂蚁,地上还有一个小姐姐,地下还有三只树叶。”

在这个儿童的讲述中,没有意识到暗含在图片之间的线索,只是将他看到的单张图片上的一些个别现象罗列出来,然后将每张图片的情节加以串联,然而,串联出来的情节线索含糊,只能维持一小段的一致性和相对连续性,所讲的故事缺乏完整性和连贯性。

(3)讲述的生动性

独立样本t检验结果显示,城市儿童与流动儿童在讲述的生动性方面存在极其显著的差异(P<0.001)。由表1可见,城市儿童与流动儿童均值介于1.52—1.06之间。

讲述的生动性包括儿童在讲述故事过程中随着讲述内容而对语气语调、动作和神态表情的运用与展现。儿童运用不同的语气语调、有表情、富有想象力地讲述故事内容与其对故事内容的理解及自身语言和思维发展水平相关。在图画讲述中,要把单个的画面连成一个故事,儿童需要有一定的想象能力和推理能力,想象力越丰富,故事叙事就越精彩。由表3可见,虽然5—6岁城市儿童和流动儿童的均值都低,但是,城市儿童有9.56%处于水平Ⅲ和水平Ⅳ。例如,一个处于水平Ⅲ的6岁城市儿童的讲述:有一天早上,一个小女孩走到森林里,突然,看见一片黄色的树叶在那儿晃悠,还会走路。突然(加重语气),树叶好像立了起来,小女孩仔细一看(做眼睛睁大状):“我的妈呀(夸张的语气)!是三只又黑又大的蚂蚁!”小女孩觉得这片树叶特别好,就把它拿走了。这时,三只蚂蚁就立了起来:“不许动!不许动!不许动!不许动!”(声音急促并摆手)在那儿喊着。然后小女孩说:“对不起!”就把树叶还给了蚂蚁(做递给的动作)。在讲“小女孩仔细一看‘我的妈呀!是三只又黑又大的蚂蚁!’”时运用了夸张的语气,能够用语气语调,并伴随惊讶的表情表现出小女孩惊讶的状态,用急促的语气并伴随摆手的动作表现小蚂蚁着急的心情。因此说,该儿童的讲述抑扬顿挫,具有情境性,使听故事的人如临其境。

流动儿童89.71%处于水平Ⅰ,讲述语调单一,表情没有起伏变化,表现性不强;10.29%的流动幼儿处于水平Ⅱ,偶尔一次会根据角色不同而运用不同的语气或声音效果。因此,流动儿童在讲述故事的情感提升方面还需要进行大量相关的指导和练习。

表3 5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述各维度水平分布

三、讨论

1.5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述能力各方面发展不均衡

本研究结果可以看出,无论是城市儿童还是流动儿童,在句子运用维度上的发展水平优于其他两个维度,讲述的生动性发展水平最差。

这一现象的产生既有儿童知识水平、认知能力、家庭环境、文学经验及生活经验的影响,也有幼儿园语言教育的影响。对儿童所在班级教师进行访谈,发现有的幼儿教师缺乏对语言教育全面整体的认识,没有认识到讲述活动对于发展儿童观察、想象、思维和口语表达能力的重要性,有一些年轻教师因为对讲述教育活动缺乏有效的教学策略,不会开展讲述活动,还有的教师认为看图讲述处于一种传统的按部就班的讲述之中,无以突破,致使教师对组织看图讲述教育活动缺乏兴趣,平时不常开展讲述活动,对儿童阅读理解和口语表达能力的发展产生了不利影响。

2.5—6岁城市儿童和流动儿童图画讲述能力的发展存在极其显著的差异

本研究发现,5—6岁城市儿童和流动儿童在图画讲述测查总分以及句子、讲述的连贯性、讲述的生动性三个子维度上的差异极其显著,城市儿童图画讲述水平明显比流动儿童高。

本研究中有的流动儿童不知道什么叫排图讲故事,请其讲述故事时一开口就背诵学过的课文或古诗,54个不主动讲述的儿童中有52个是流动儿童,他们说得最多的是“我不会讲”,在施测者对其提出讲述要求后,积极性、主动性差,不具有讲述的愿望和兴趣,离《纲要》“乐意并积极主动地将自己的想法与同伴进行交流、分享”的要求相差甚远。而多数城市儿童则很乐意接受任务,认真地观察图片,排图完成后,一般能够迅速地、较流畅地讲述故事情节。

教育的差异是形成幼儿图画讲述水平差距的重要原因。城市幼儿园比较重视儿童早期阅读,为儿童提供较丰富的阅读环境,班级中有专门的阅读角和较丰富的适合儿童阅读的材料,有的园还开展早期阅读研究,儿童能够通过参与早期阅读活动提高理解图书内容和讲述故事的水平;教师每周实施1—2次语言教育活动,还有的园开展讲故事比赛、看图讲述和排图讲述活动,教师能注意倾听儿童并鼓励儿童大胆表达,让儿童拥有实践讲述的多元环境。总之,城市儿童经常玩游戏、外出游览、看适宜的电影、电视节目、阅读图书、参加适宜的体育活动等,获得了丰富的生活经验,有的儿童将这些经验加入所讲故事中,丰富了故事情节。而流动儿童幼儿园多数教师专业水平有限,基本不给儿童讲故事,未开展过看图讲述、排图讲述等活动,儿童参与各种活动的机会也较少,增大了流动儿童与城市儿童之间口语表达水平的差距。

四、建议

1.教师应重视儿童讲述能力的培养

经常进行故事讲述和表演故事的幼儿与没有进行讲述故事的幼儿相比,他们讲述的情节更复杂,内容更丰富,前后连贯性更强。[7]103教师应正确理解《纲要(试行)》和《3—6岁儿童学习与发展指南》中语言领域的教育目标,重视儿童语言运用能力的培养,根据儿童叙事能力发展的特点制定教育目标,通过听故事、讲故事、看图讲述、排图讲述等活动“不断提高幼儿对故事类文学作品内容与形式构成的敏感性,从而逐步学会编构出完整的故事”。[8]189

2.幼儿园应加强讲述活动的研讨

讲述活动是一种以培养儿童独立构思和表述一定内容的语言能力为基本目的的语言教育活动,是幼儿园语言教育的一种重要的组织形式,在幼儿园语言教育中占据重要地位。然而,幼儿园实施主题活动以来,讲述活动作为语言教育活动的重要内容未得到应有的重视。幼儿园应加强讲述活动的研讨,深入思考讲述内容的适宜性、讲述活动的组织策略等,在实践中积极探索提高讲述活动有效性的策略和途径,发挥讲述活动的教育功能。

3.重视对幼儿教师语言教育专业素质的培训

建议各级政府加大经费投入,对教师尤其是流动幼儿园教师进行专业技能培训,高等院校学前教育专业和一些非营利性机构也应该积极投入对流动儿童所在园教师的公益培训,可采取的业余进修、专家讲座、幼儿园观摩、参与式培训等形式提高幼儿教师的语言素养及设计和实施各类型幼儿语言教育活动的能力,为流动儿童创设一个想说、敢说、喜欢说、有机会说,并能得到积极应答的语言环境,结合儿童的经验和语言发展特点,培养口语表达能力,有效地缩小流动儿童与城市儿童语言表达发展水平上的差距。

4.提高儿童父母的语言素养

对学前儿童而言,父母是其早期经验的提供者,家庭语言环境的影响具有举足轻重的作用,家庭背景的作用在需要较多的学习经验和较高层次认知能力的语言任务上十分突出地显示出来,例如,接受性语言中的同音识别、复句理解;表达性语言中的词汇的丰富性、表达的清晰性和逻辑性;早期阅读中的图画理解和故事预测;作为听者和说者的语言运用技能等方面。[9]

[1]李甦,李文馥,杨玉芳.3—6岁儿童图画讲述能力的发展特点[J].心理科学,2006,(1).

[2]Capps L.,Losh M.,Thurber C..“The Frog Ate the Bug and Made His Mouth Sad”:Narrative Competence in Children with Autism[J].Journal of Abnormal Child Psychology,2000,(2).

[3]Berman,R.A.&Slobin,D.I..Relating Events in Narrative:A Crosslinguistic Developmental Study[M].Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum,1994.

[4]张鑑如.幼儿叙述能力之发展:多年期研究计划[R].台湾“国家”科学委员会,2000.

[5]王声平.幼儿语言入学准备的现状研究[D].西南师范大学硕士学位论文,2011.

[6]刘焱,秦金亮,潘月娟,石晓波.学前一年幼儿入学语言准备的城乡比较研究[J].教育学报,2012,(5).

[7](美)琼·布鲁克斯·迈克雷纳,吉利·鲍利·迈克纳米.早期文字教育[M].贾立双译.沈阳:辽海出版社,2000.

[8]周兢.学前儿童语言教育[M].南京:南京师范大学出版社,2001.

[9]陈敏倩,冯晓霞,肖树娟,苍翠.不同社会经济地位家庭儿童的入学语言准备状况比较[J].学前教育研究,2009,(4).

责任编辑:贾 春

A Comparative Study on Pictorial Narratives of Urban and Migrant Children Aged 5-6

ZOUMin

The ability to create pictorial narratives is an important part of language acquisition and displays comprehension skills in early language learning.This study surveyed 272 Beijing children aged 5 or 6 from both urban and migrant backgrounds,conducting tests in pictorial narrative expression,and found that the development of this ability is imbalanced in multiple aspects.Overall,both urban and migrant children are most developed in sentence application,with difficulties in coherence and expression;however,looking at the total scores from all three areas,there is a significant performance gap in pictorial narratives for urban and migrant children,with the scores of urban children far exceedingthose ofmigrant youth.

urban children;migrant children;pictorial narratives

10.13277/j.cnki.jcwu.2016.01.016

2015-12-30

G61

A

1007-3698(2016)01-0113-06

邹 敏,女,中华女子学院儿童发展与教育学院教授,主要研究方向为学前儿童语言教育、幼儿园课程、幼儿园游戏。100101