高中生物疑难问题集萃

本刊编辑部整理

高中生物疑难问题集萃

本刊编辑部整理

编者按:《教学考试》作者群经常讨论各种疑难问题,一些老师查阅文献资料、引经据典、撰写成文,对这些疑难问题做了详尽的诠释。经一些老师的提议,我们将这些问题编辑整理,由我刊陆续发表,方便老师和学生在教与学中参考。编辑部非常感谢老师们对杂志提出建设性建议,让杂志内容更适用于教学考试,把我们的杂志办得更好。

【疑问1】 递质有兴奋性和抑制性,可引起下个神经元的兴奋或抑制,具体的原因什么?

【释疑】 将一个微电极插入神经纤维内,另一个电极放在膜外,发现在静息状态时(即没有神经冲动传播的时候),膜内的电位低于膜外的电位,即静息膜电位。这是由于膜外有正电荷聚集,膜内有负电荷聚集,也就是说,膜处于极化状态,在膜上某处给予刺激后,该处极化状态被破坏(去极化),而且短时期内膜内电位又会高于膜外电位,即膜内为正电位膜外为负电位,形成反极化状态。

神经元与神经元之间也是通过突触相联系的。前一个神经元的轴突末梢作用在下一个神经元的胞体、树突或轴突处组成突触。不同神经元的轴突末梢可以释放不同的递质。现已发现的递质有乙酰胆碱、去甲肾上腺素、谷氨酸、γ-氨基丁酸、5-羟色胺和多巴胺等多种。有的化学递质与突触后膜上的受体结合后,引起后膜去极化。当去极化足够大达到阈值后便会产生动作电位。有的递质与突触后膜上受体结合后,使后膜极化作用反而增大,即引起超极化。这类神经元称为抑制性神经元,因为通过它释放的递质作用后,使得后一个神经元更不容易发放神经冲动了。[1]

自从发现了神经化学突触递质后,科学家们就开始了在脑中寻找和鉴别神经递质的工作。目前的理解是:大多数神经递质可划分为下列3类:氨基酸,如γ-氨基丁酸(GABA)、谷氨酸(Glu)、甘氨酸(Gly);单胺,如乙酰胆碱(ACh)、多巴胺(DA)、肾上腺素、组胺、去甲肾上腺素(NE)、5-羟色胺(5-HT);多肽类,如胆囊收缩素(CCK)、强啡肽、脑啡肽(Enk)、N-Acetylaspartylglutamate(NAAG)、神经肽Y、生长抑素、P物质、促甲状腺素释放激素、血管活性肠肽(VIP)。

当然,作为一个准则,如果开放的通道可以通透Na+,它的净效应就会使突触后细胞去极化。由于它们有助于使膜电位达到产生动作电位的阈值,所以这种效应被认为是兴奋性的。由突触前神经递质导致的突触后膜瞬时去极化,被称为兴奋性突触后电位(excitatory postsynaptic potential,EPSP)。激活Ach门控和Glu门控通道都将导致EPSP。

如果递质门控通道通透Cl-,则净效应将是使突出后细胞膜超极化(因为Cl-的平衡电位是负的),使膜电位远离产生动作电位的阈值,这种效应被认为是抑制性的。一个突触前神经递质释放突触后膜的瞬时超极化,被称为抑制性突触后电位(inhibitory postsynaptic potential,IPSP)。激活Gly门控或GABA门控通道可产生IPSP。[2]

[1]吴相钰,陈守良,陈阅增.普通生物学[M].2.北京:高等教育出版社,2005:147-149.

[2](美)Mark F.Bear Barry W.Connors Michael A.Paradiso著;王建军主译·神经科学——探索脑(上)[M].2.北京:高等教育出版社,2004:101-107.

【疑问2】核酸是否可以作为抗原?

【释疑】一般在高中教材,并没有明确核酸是否可以作为抗原。上海版的教材提到:所有被生物体细胞识别为“异己”物质并受免疫反应排斥的物质,称为抗原。抗原多为蛋白质,还有多糖和脂类[1]。人教版教材提到:能够引起机体产生特异性免疫反应的物质叫做抗原。病毒、细菌等病原体表面的蛋白质等物质,都可以作为引起免疫反应的抗原[2]。

大学教材里面的说法也有两类:当病原体进入体内后,由于它们含有特异性化学物质(蛋白质、大分子多糖、黏多糖等),引起体内产生针对这些特异性化学物质的特异性免疫应答。这些可以使机体产生特异性免疫应答的物质称为抗原[3]。抗原是指所有能激活和诱导免疫应答的物质,通常指能被T、B淋巴细胞表面特异性抗原受体识别及结合,激活T、B细胞增殖、分化、产生免疫应答效应产物(特异性淋巴细胞或抗体),并与效应产物结合,进而发挥适应性免疫应答效应的物质。理论上抗原可为自然界所有的外源和自身物质,但机体免疫细胞通常识别的抗原是蛋白质,也包括多糖、脂类和核酸[4]。

由此可见,核酸是可以作为抗原的,不过高中阶段建议还是尊重自己的教材,不适宜想得太多。抗原实际上种类也很多,很复杂。

【参考文献】

[1]顾福康,周忠良.生命科学高中第二册[M].上海:上海科学技术出版社,2007:24.

[2]朱正威,赵占良.普通高中课程标准实验教科书生物3必修(稳态与环境)[M].北京:人民教育出版社,2007:37.

[3]吴相钰,陈守良,葛明德,陈阅增.普通生物学[M].3.北京:高等教育出版社,2009:146.

[4]曹雪涛.医学免疫学[M].6.北京:人民卫生出版社,2013:20-23.

【释疑老师】上海市曹杨第二中学 严黎炜

【疑问3】真核细胞的细胞质中许多生命活动是消耗能量的,例如细胞质中核糖体合成蛋白质,能量由ATP提供,ATP主要来自线粒体,线粒体中ATP主要是有氧呼吸第2、第3阶段产生的,那么线粒体中的ATP是如何通过膜进入细胞质的呢?

【释疑】线粒体含两层膜,外膜平滑稍有弹性,大约由一半脂类和一半蛋白质构成,外膜的蛋白质含有线粒体孔道蛋白,构成外膜孔道,能通过相对分子质量小于4 000~5 000的物质,包括质子。内膜是细胞溶胶和线粒体基质之间的主要屏障[1]。

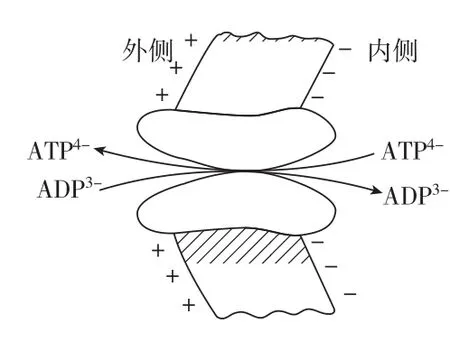

真核细胞的线粒体是合成ATP的主要场所,而细胞很多利用ATP的代谢过程主要发生在细胞质中,因此通过什么机制将合成的ATP进行跨线粒体膜运输的呢?这种运输是通过分布在线粒体内膜上的ATP/ADP交换体进行的,通过呼吸作用形成的跨线粒体膜的膜电位(内负、外正),使ATP/ADP交换体易于向外运输ATP,向内运输ADP,这一交换过程如下图1所示:

图1 线粒体内膜的ATP/ADP交换体

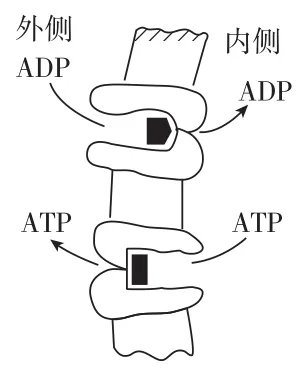

图2 线粒体内膜的ATP/ADP交换体作用的分子机制模型

分离提纯的ATP/ADP交换体是一个相对分子量为30 000的多肽,在膜上是以二聚体形式存在的。如果解离成单体,则失去其对运输物质的亲和力,起作用的是二聚体形式。每一个二聚体交换蛋白只含有一个核苷酸结合位点。当它面向膜外表面时,对ADP具有高的亲和力,而面向膜内时,对ATP具有高的亲和力。核苷酸的结合位点的这两种状态可以通过蛋白的构象变化而相互转变,从而实现核苷酸的交换,如图2所示[2]。

【参考文献】

[1]王镜岩,朱圣庚,徐长法.生物化学下册[M].3.北京:高等教育出版社,2002:129.

[2]王镜岩,朱圣庚,徐长法.生物化学下册[M].3.北京:高等教育出版社,2002:54-55.

【释疑老师】河北省卢龙县中学 刘晓菊

【疑问4】怎么理解同源染色体的“同源”?

【释疑】(1)对同源染色体概念的解读

人教版必修2《遗传与变异》教材中第18页对同源染色体的定义为:减数第一次分裂期开始不久,原来分散的染色体进行两两配对,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫作同源染色体。同源染色体两两配对的现象叫作联会。关于这一概念我们可以从以下几个方面进行解读:①减数分裂中联会配对的两条染色体(注意是两条,如果是四条同源染色体,并不意味着每一条都要跟其他三条配对);②同源染色体“一般”形状和大小都相同(注意这里的一般,后来发现也有形状和大小不同的,如雄果蝇的性染色体);③一条来自父方一条来自母方(大多数生物都是由受精卵发育而来,在发育过程中一条染色体来自上一代的卵细胞,一条染色体来自上一代的精子,在受精作用过程中精卵结合形成受精卵);④同源染色体不一定就是两条(这里是以二倍体生物为例,自然界中的生物不都是二倍体生物)。

(2)从进化角度解释“同源”

教师虽然从这几个方面对同源染色体的定义进行了比较全面的剖析,但是学生依然不能理解“同源”二字,为什么一条来自父方一条来自母方还能叫同源染色体呢?基于此笔者查阅了大量的高校教材和文献,目前生物界普遍公认的解释是从生物进化角度出发的,“同源染色体具有共同的祖先,在进化上具有相同的起源,是同源染色体最本质的特征”。所以同源染色体应定义为“存在于或来自于同一物种,进化上有共同祖先、起源相同的染色体[1]”。它的外延应包括同种生物体中那些具有相同起源的染色体。不管它是否在同一个体内、也不管是否发生联会、也不管它是否经过人工处理已经加倍等情况只要起源相同都属于同源染色体。从进化的角度来理解“同源”二字,学生就能清晰地知道虽然一条来自父方一条来自母方为什么还可以叫同源染色体了,很多疑惑也就迎刃而解了。

【参考文献】

[1]刘坤.同源染色体概念的问题与探讨[J].生物学杂志,2004,21(4):50-51.

【释疑老师】内蒙古自治区赤峰市元宝山区平煤高级中学 于伟东

——紫 苏