天工奇技明清苏州雕刻工艺展

张林杰

天工奇技明清苏州雕刻工艺展

张林杰

故宫博物院器物部副研究馆员

二〇一六年是苏州博物馆新馆落成十周年。值此,苏州博物馆特向故宫博物院借展古代苏州紧密相关的藏品八十六套(一百零一件),并定于二〇一六年八月至十一月间举办「蘇·宫故宫博物院藏明清苏作文物展」,用以展示苏州雕刻工艺在当时所取得的高度艺术成就,并彰显当时苏州地区能工巧匠的聪明才智、进一步给现代工艺美术的创造创新以启迪。

此次展览主要围绕苏州雕刻工艺与宫廷的关系展开。通过苏州雕刻在明代中后期已经发展到的极高水平的代表展示,并结合苏州工匠在宫廷、苏州当地承旨制作进而引起苏州当地自发制作等几个方面对苏州雕刻工艺作较为全面的展现。

明清苏州雕刻与宫廷

雕刻系指在木、竹、牙、角、漆、玉、石等材料上,利用各种工具通过雕、刻、划、镂、磨等技法装饰各种图案的工艺。

苏州是闻名海内外的历史文化名城,山青水秀,人杰地灵,文化积淀丰厚。自宋代以来,苏州逐渐成为南方的经济文化中心,手工业发展迅速。

明代中后期,随着商品经济的发展,苏州手工业空前发达,雕刻工艺更是蓬勃发展,并受到文人阶层的推崇和影响,逐步形成独特的地域风格,引领着雕刻工艺的时代潮流。

清代,通过苏州织造府,苏州和宫廷之间的联系加强了。苏州不仅负责为宫廷输送良匠贤才,承接宫廷活计,而且还利用自身的优势,极力发展当地的雕刻技术,不断强化独树一帜的艺术风格,进而对宫廷艺术品的创作和制作技术产生影响。

据清宫内务府造办处活计档记载,清代宫廷雕刻工艺品有大量出自苏州和在宫廷效力的苏州工匠之手,品种有竹木牙角雕、玉雕、漆雕、砚雕、果核雕等。故宫博物院是在明清两代皇家建筑和收藏品的基础上建立起的博物馆,因此,在其工艺类藏品中有大量苏州和具有苏州风格的雕刻工艺品。

技冠天下

明代中后期,苏州经济、文化空前发达,工艺门类齐全,制作水平高超,雕刻工艺尤为突出,遂有「良材虽集京师,工巧则推苏郡」之说。

此时的雕刻工匠基本摆脱了人身依附关系,创作积极,而且吴地文风炽盛,文人的参与推动了雕刻工艺的发展。竹刻艺术在嘉定兴起,名家辈出,名播海内;玉器雕刻和牙角雕刻亦发展迅速,玉雕名匠陆子冈和治犀名家鲍天成曾被誉为上下百年无敌手。而继承顾家祖传技艺的顾二娘砚雕工艺,更是堪称吴中绝技。

明晚期 朱三松款竹雕仕女图笔筒及款识高一四·六厘米 口径七·八厘米 底径七·七厘米故宫博物院藏

明晚期 鲍天成款犀角雕蟠螭纹执壶及款识高一三厘米 口径一五×七·八厘米故宫博物院藏

内廷炫艺

据文献记载,苏州雕刻工匠至迟在康熙时期已进入宫廷应差。雍正时期,宫廷造办处汇集了苏州竹木牙角匠、玉匠、砚匠等多种雕刻匠人,他们在其自身所擅长的领域担当起主要的设计和制作任务,占据重要甚至是垄断地位。乾隆时期,随着宫廷活计的大量增加,进入宫廷造办处的苏州雕刻工匠人数达到空前。其门类也发生了变化,较为明显的是,竹木牙角匠因不合乾隆帝的喜好而逐渐被广东工匠所取代;玉匠则大量增加,人数渐臻顶峰。

清雍正 黄杨木雕灵芝式盒及款识高二·八厘米 口径七·四×五·七厘米故宫博物院藏

承旨而作

乾隆时期,苏州不但为宫廷造办处输送了许多优秀工匠,而且还承担了大量的宫廷活计。据宫廷档案记载,苏州承接了多数的玉器雕刻、绝大多数的雕漆制作和澄泥砚制作任务,也有少量的竹木牙角活计。

由于苏州承接活计量大,造办处档案特设立「苏州」专项。这些活计一般先由乾隆皇帝下旨,命造办处画样或做样呈览获准许后,再发往苏州,由苏州织造内匠人或外雇匠人依样制作,然后呈进宫廷。这种活计必须严格按皇帝的旨意制作,要求符合宫廷的「内廷恭造式样」。

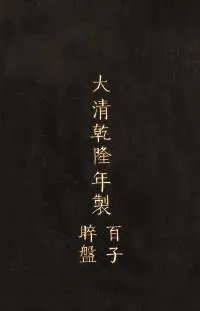

清乾隆 剔彩百子晬盘及款识高五·六厘米 口径五八·七×三二·七厘米 底径二八·九×五五·一厘米故宫博物院藏

特制进贡

苏州当地工匠在承接宫廷活计的同时也逐渐掌握了宫廷的喜好。他们在实践中揣摩上意,在玉雕、砚雕、漆雕等方面均取得较大发展,并得到宫廷的认可。

另外,作为引领雕刻技艺前沿的苏州,也是新技术的策源地,工匠平七创制的镟玉技术就是其中之一。镟玉技术极大地提高了琢玉效率,且能使所作器物的造型更加规整。此项技术被乾隆皇帝下令引入宫廷后,丰富了宫廷的琢玉技术。

清 陈子云款橄榄核雕小舟及款识高一·四厘米 长三·五厘米故宫博物院藏