牟定的铁匠

于坚

云南楚雄州的牟定县,是一个为低缓山冈包围着的坝子。一半是彝族,一半是汉族。这个县以腐乳著名,叫作牟定卤腐,味道极好。云南许多地方被记住,都是因为土产,祥云辣子,邓川乳扇,马龙荞丝,宣威火腿……牟定还有彝族人创造的左脚舞,来自远古的祭典。成千上万的人在月光下围着篝火,手拉手转着圈,先跺左脚,再跟上右脚,通宵达旦,跳累了走到边上喝口包谷酒,接着跺。天亮时,场子上全是横七竖八、烂醉如泥的人。

一

16世纪的时候,诗人杨慎到过此地,为县城里面的文庙写过一篇文字,说牟定是个“风厚气和”的地方。文庙乃儒教圣殿,一般都比较森严萧肃,这个面积不大的文庙却是个花园,植物们胡乱地长着,到处攀爬,青苔蔓延到台阶上,“君子行不由径”,文庙的正道礼门几乎都被这些野生的、培植的家伙改成了小径。

最后的老街是一条十字街,街口有一家包子店,蒸笼在冒汽。有人告诉我,要吃包子的话,还是要到老城来。街上有裁缝铺、银器铺、冥器店、米店、油坊、咸菜铺、补鞋店、理发铺、杂货铺、麻将室、诊所。有位老太太在卖她自己用麻纺的线。她扯给我看,绷得紧紧的,“你家瞧,你家瞧,牢不牢嘛。”几个女人坐在一家裁缝店的门口等着自己的衣裳,裁缝是个女的,将缝纫机支在门口,对着街面,讨得亮,也可与街坊邻居闲聊。打酱油的男人穿着拖鞋在街上走过,站下,与女裁缝搭讪。理发店的理发师也是女的,就像来自鲁迅笔下的人物,圆规般叉腿站着,大声问:“拍哪样啊,烂房子,要拆了。”路边有个废弃的电话亭,灰蒙蒙的,话筒吊着,手柄在黑垢间发亮,看上去就像百年老店,从前这里总是排着小队。

好多地方,不是已经拆掉了,就是要拆了。旧世界凋敝破败,最后的居民们像热锅上的蚂蚁,兴奋而又迷茫。许多老作坊、老店搬到新城去怎么开业,房地产公司可不考虑这些。没有“脏乱差”的作坊铺子的小区,才符合卫生标准。县城比省城拆得更快,地方小,几乎没有阻力,拆得更干净麻利——其实已经拆到了乡镇、村庄。县城早已变成了一座座小区。

日历上是冬天,中原还在萧疏,云南的春天已经到了,万物欣欣向荣。几头牛在稻田里悠然闲逛,看见我,拔腿就窜。我停下,它们也停下。这几头牛老迈,跑不快。只是跑了几步,我的构思就被破坏了。我本想拍一张几头耕牛在悠悠苍天下嚼食灰黄色的稻草根的远古镜头,但并不好拍,要避开电线,还要避开田野边缘上的建筑物。我本想做个骗局,拍出农耕时代的大地,但是地面太小,局也做不成了。

二

这块田野边上,有一个村子,从前是个铁匠村。最兴旺的时候,全村有七十多家人打铁,一边打铁,一边眺望稻田。这些铁匠铺,就像金黄地毯边缘的火炬,很美。大地那边越是丰收,铁匠们的炉子越是热烈。这些铁匠铺,打造的是农具,镰刀、犁头之类,如今还剩着七八家。打铁已经不用大锤,用的是被工厂淘汰的小型汽锤,这汽锤的声音听起来不烦,像某种低调的鼓,徒劳地召唤田野回来。

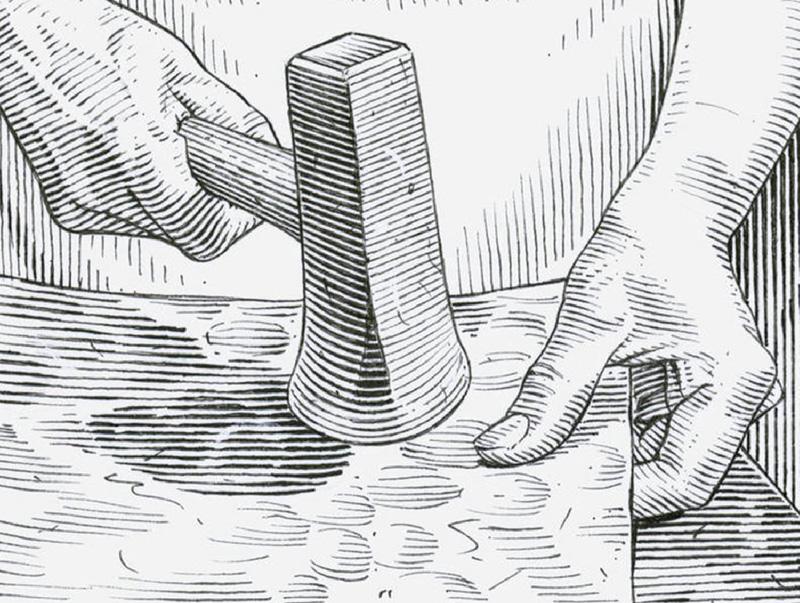

詹铁匠正在咬紧牙关打铁,火光舔着他的脸颊。他一只脚踩着汽锤刹,钳子上夹着一块通红的铁泥,揉面似的翻着,得心应手。他妻子当帮手,將炉子里烧红的铁块用一个长铁夹子夹给他,像是递食物似的。这与英国画家约瑟夫·莱特18世纪中叶画的那些铁匠作坊类似。看得出他们心心相印,相依为命,相得益彰。铁匠长得就是那种铁匠的样子,脸庞宽阔,浓眉大眼。女人是铁匠的女人,俊俏而坚毅。

铁匠就像真理的一种隐喻,或者说真理具有一种铁匠般斩钉截铁的气质。来自黑暗的炭和铁,燃烧产生的光辉,锻造之舞,斩钉截铁的成形……这一切都隐喻着真理的质地。真理不是概念,而是行动,是材料的品质(坚硬、锋利等)被召唤、去蔽的过程,朝向田野和劳动。铁匠不仅仅是一门生计,它也是乡村世界暗藏的哲学,构建着乡村世界的真理。铁匠要直接对大地负责,他必须像大地一样诚实。“修辞立其诚”,詹铁匠的每件产品都要打上一个标记“一”,他对这个一负责,就像真理,说一不二。

有一年,我在法国奥尔良市的一条凸凸凹凹的小巷里,发现一位铁匠,他叫索伦,驼背白发,一生都在奥尔良打铁。他的铁匠铺1842年开业,传了四代人。到他,产品已经不是仅供应田野,也卖给怀旧的游客。他没有生火作业,橱柜里摆着他的各种产品,铮亮。看得出他手艺高超,作品颇有视觉冲击力,打造的方向不只是实用,更着意于工艺品的乖巧。不像詹铁匠的农具那么笨实憨厚,似乎是用泥巴、石头做的,直截了当,锄头就是锄头,锤子就是锤子,铁器时代的风格。索伦的每件作品下面都贴个小标签,写着打造这件产品所用的时间,是用计算机计算出来的。一把锄头,打造的时间是182.6分钟。“淬火,你只有八秒钟。”索伦告诉我,铁匠在法国,很可能只剩下他一个了。“我是一只怪鸟。”索伦说。过四年我再去,铺子关着门。不知道是否已经停业,上次我见到他时,人已垂垂老矣。就是那些怀旧的旅游者也垂垂老矣,不久,只有看过去年代的电影、小说什么的,年轻一代才知道世界上曾经广泛地存在过铁匠这一行。

三

铁匠不仅是一个生计,也是一种美学。生生之谓易,花开,鸟鸣,生生的事都是美的。美也是时间的结果,古老的事物无一不美,就是那些在它的时代里生着的庸常事物,经过时间陶冶,也会归于美。对我们这些在场的人来说,美永远在过去。铁匠、农夫、渔夫、樵夫、裁缝、纺织娘……就像大地一样,曾经是古典文学的主角。现代主义很实用,但是不美,或者美得很勉强,很做作,很霸道,需要释义,与人类根深蒂固的审美经验冲突。不美的实用令生命无聊。人类最终得适应一个没有铁匠及其派生的片语、诗歌、艺术、手艺的世界,这就是现代。但是,这种适应也许没有那么容易。

从前,詹铁匠在自家的炉子前打铁的时候,时常会看见那些农夫在大地上弯着腰。他不知道让·弗朗索瓦·米勒画过这场景,牟定县的米勒还没有来得及诞生。他见我有相机,就翻出一块塑料布,与他妻子一人扯着一头展开,上面印着他的广告:传统手工艺,远销省内外,专门打造各种农具、刀具,一字号。上面还有他的手机号码。他让我多拍几张,“帮我们宣传宣传”。

(石头摘自《新民晚报》)

——巍山文庙