恩格尔定律下中国家庭收入与教育投入关系的实证研究*

●周红莉 冯增俊

恩格尔定律下中国家庭收入与教育投入关系的实证研究*

●周红莉冯增俊

摘要:食物和教育投入是家庭生活消费性支出的重要内容,分别代表着家庭最核心的物质需求和精神文化需求,与收入密切相关,并具有不同的弹性。从恩格尔定律的角度分析,1981-2009年中国城乡家庭收入与教育投入的关系呈现出一定的波动规律,教育投入与家庭收入高度正相关,教育需求弹性较大,占生活消费性支出的比重与恩格尔系数呈逆向变动关系,而教育投入占收入的比重又是衡量家庭生活水平的关键指标,与恩格尔系数逐渐呈临近状态,甚至超过恩格尔系数,有力地促进了家庭生活质量的提高和社会经济的发展。

关键词:恩格尔定律;家庭收入;家庭教育投入;生活质量;需求弹性

19世纪中期,德国统计学家恩斯特·恩格尔通过对199个比利时工人家庭收入与支出的调查,提出了著名的恩格尔系数,并阐释了“家庭收入越低,生活消费性支出中用于食物支出的比重就越大”的规律,即恩格尔定律。作为经济学史上最悠久、最稳定的实证定律之一,[1]恩格尔定律以需求弹性理论为基础,揭示的是一种长期的发展趋势以及螺旋式降低的过程,而非短期内逐年下降的绝对倾向,同时,体现了不同收入家庭的教育投入认知、行为与负担程度,是衡量家庭生活质量的一个关键指标。

在家庭生活消费中,食物和教育支出分别代表着家庭最基本和核心的物质需求、精神文化需求,与家庭收入密切相关,并有不同的弹性,否则,家庭支出结构与收入的关系便无法建立,也无法测量。[2]因此,从恩格尔定律的角度探讨1981-2009年中国家庭收入与教育投入的关系,有助于推进家庭生活消费结构与国民教育投入结构的优化,提升生活质量,促进教育与社会经济发展的互动。

一、家庭收入与教育投入、恩格尔系数显著相关

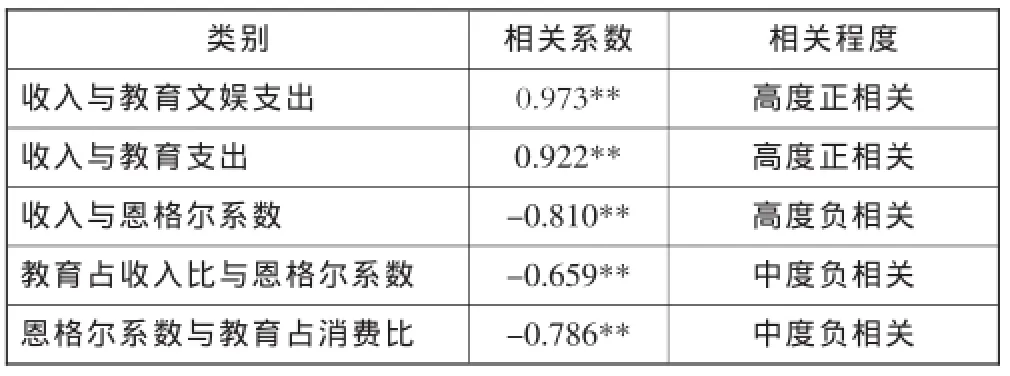

从纵向上梳理1981-2009年中国城乡家庭收入与恩格尔系数、教育支出的演变,并采用SPSS17.0进行分析,收入与教育支出、恩格尔系数与教育占收入的比重、收入与恩格尔系数3对变量之间均呈直线相关关系。例如,城镇家庭人均可支配收入与教育支出的拟合程度为0.85,呈高度正相关(r=0.922),意味着随着收入的增加,教育投入也在大幅增加。

表1 城镇家庭收入、恩格尔系数、教育支出的关系

二、家庭收入与教育投入的波动规律

随着家庭收入的增长,教育投入的战略地位得到极大提升,不再局限于狭义的学校教育和子女教育,而是涵盖了校内教育、校外教育、子女教育以及成人教育等。收入分配结构的重点则逐渐从重生存到重发展,并有较多储蓄预留,教育成为家庭的主要储蓄目的之一。与此同时,根据需求弹性理论,家庭教育投入的规模和比重的变动幅度各有时期不同,但从改革开放至今,二者的需求收入弹性系数均大于1,代表着家庭对教育的旺盛需求,而与食物支出的弹性系数均为负值。

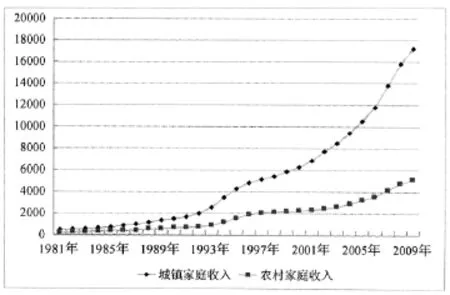

(一)家庭收入增长与教育投入战略地位提升

收入增长是恩格尔定律的基本前提,也是提升教育投入与优化家庭生活结构的基础。自改革开放以来,中国城乡家庭收入均有了大幅增长。其中,2000年以来,城镇家庭人均可支配收入环比增长(上年= 100)平均保持在8%-12%之间;相对而言,农村家庭人均纯收入实际增幅虽不及城镇,但也逐年增长,2001年后的实际增长率保持在4%-9%之间。

图1 1981-2009年中国城乡家庭收入增长图(单位:人均元)

消费是收入的函数,直接制约着家庭生活质量的高低以及生活消费结构的改善。伴随家庭收入的增长,中国城乡家庭经历了从基本生存需求的满足到注重物质生活需求,再到物质生活与精神文化生活需求并重的阶段性变化过程,即从重温饱转向重发展,教育投入成为家庭生活的一项重大支出和社会发展的新增长点,被广泛视为人力资本投资的关键手段。接受教育和在多大程度上接受教育更依赖于家庭收入,二者之间存在一定的函数关系。[3]1981-2009年间,城镇家庭教育需求的收入弹性系数为1.10,农村家庭为1.48,代表着随着收入的增加,城乡家庭的教育投入能力也在增加,而且增速大于收入的增速,家庭收入每增加1%,城镇和农村家庭的边际教育投入分别增加1.1%和1.48%。

与此同时,教育成为城乡家庭的主要储蓄目的之一,成为家庭教育投入的一种新形式,直接体现了教育在家庭生活中的战略地位。例如,2008-2009年,城镇家庭首要储蓄目的是养老、防病、防失业或意外急需,第二储蓄目的是教育,其中,2008年第一季度,第一类储蓄目的占 35.3%,以教育费为储蓄目的占30.53%,而2009年同期为37.57%、33.52%,其他三个季度的两大储蓄目的也均比2008年有了较大幅度增长,尤其是第二季度的教育费增幅达到约14.5%,[4]可见家庭的教育“消费”较旺。

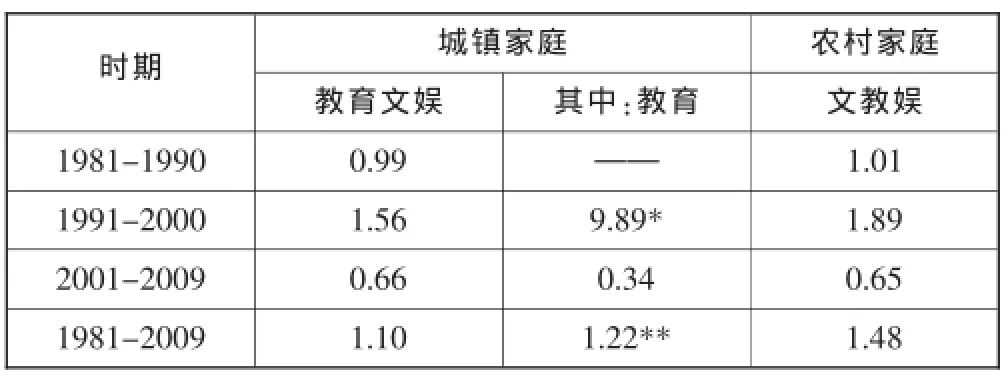

(二)恩格尔定律下家庭教育投入规模的增加

家庭的教育支出与收入水平呈正向变动关系,即家庭收入水平越高,用于教育的投入就越多,或随着家庭收入水平的提高,用于教育的支出也在增加。以10年为单位进行考察,城镇家庭的教育需求收入弹性系数从20世纪80年代的0.99持续增长到90年代的1.56,农村家庭则从1.01增至1.89,体现了家庭强大的教育需求。随着家庭收入的增加,人们对教育投入的速度远远大于收入的增速。2001年以来,城乡家庭的教育需求弹性下降,接近于对生活必需品的界定。[5]

而1981-2009年间,城乡家庭教育投入的弹性系数分别为1.10和1.48,意味着家庭收入每增加1元,城镇和农村家庭的教育投入分别增加1.10元和1.48元,教育需求持续旺盛。

表2 1981-2009年城乡家庭的教育需求收入弹性

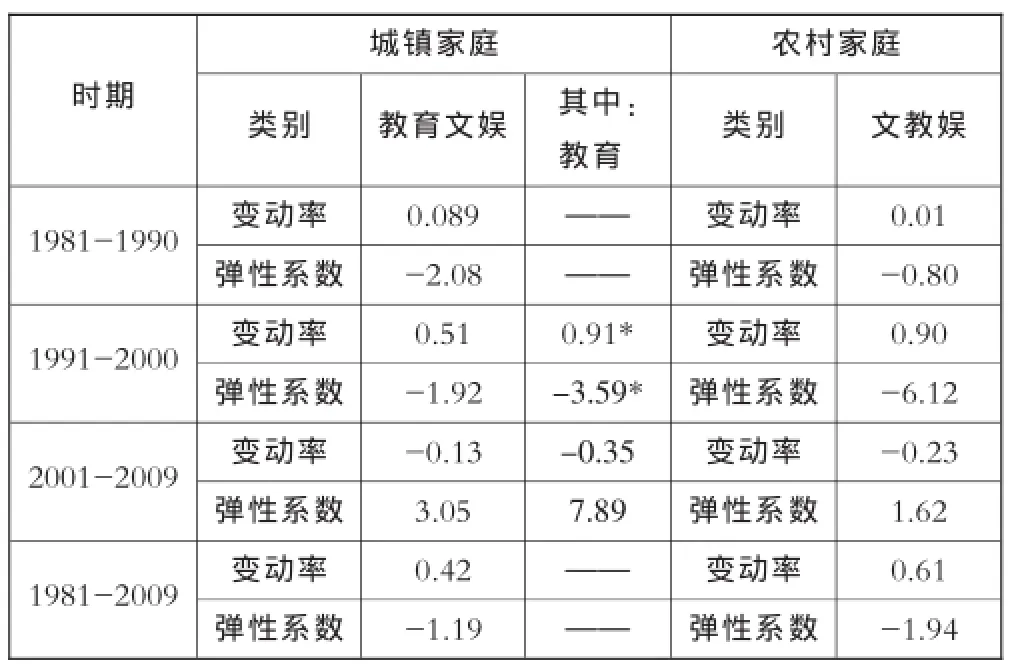

(三)恩格尔定律下家庭教育投入比重的增长

随着家庭收入的增加,恩格尔系数逐趋下降的同时,教育投入占家庭生活消费性支出和收入比重呈增长趋势,即收入增长中教育投入的比重与恩格尔系数呈逆向变动关系。

其中,不同时期城乡家庭恩格尔系数与教育占生活消费性支出比重的变动情况,可以用教育需求的食物弹性系数表示。例如,1992-2000年,城镇家庭教育投入的食物弹性系数为-3.59,表示恩格尔系数每下降1个百分点,教育投入占生活消费性支出的比重增加3.59个百分点。同理,1981-2009年,农村家庭生活消费结构中文化教育娱乐需求的食物弹性系数为-1.94,意味着恩格尔系数每下降1个百分点,教育文化娱乐支出占生活消费性支出的比重增加了1.94个百分点。

表3 1981-2009年中国城乡家庭教育需求的食物弹性系数

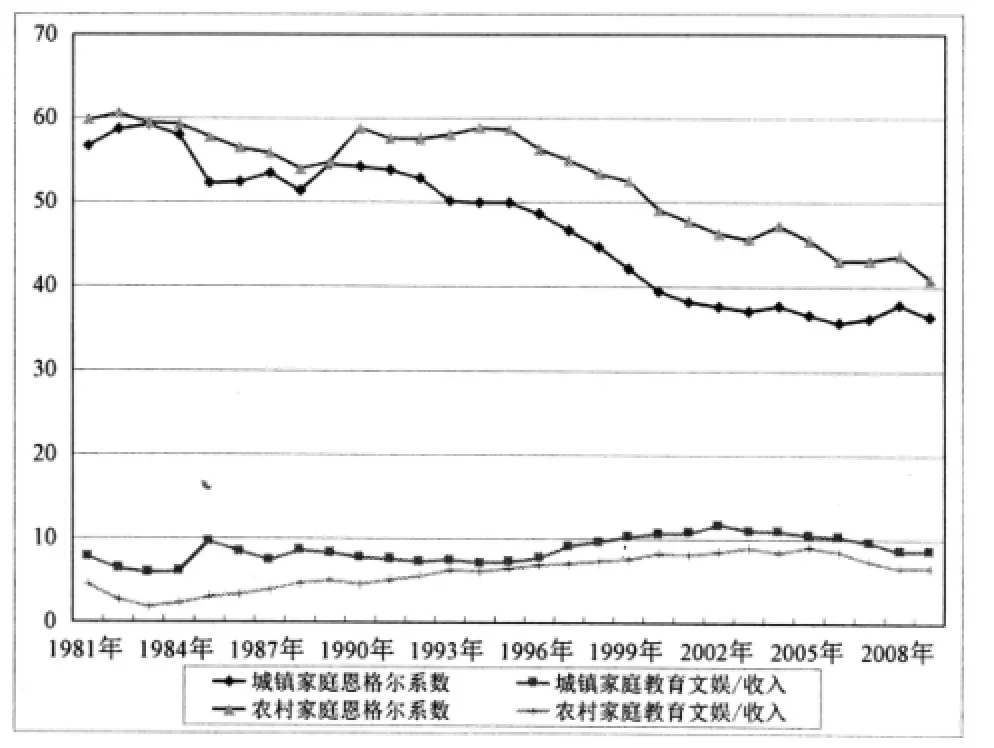

1981-2009年,中国城乡家庭恩格尔系数、教育投入占收入的比重变动可如图2所示。

图2 1981-2009年中国城乡家庭恩格尔系数与教育投入比的变动图

从整体上看,恩格尔定律下中国城乡家庭的教育投入比重在抹平短期内的波动后,体现出增长趋势,近年来保持在7%-11%。同时,城乡家庭教育投入比重的波动分别与各自恩格尔系数的波动方向呈相反方向,即在一定时期内,恩格尔系数上升,教育投入占收入的比重则呈下降趋势,反之,恩格尔系数逐渐下降,教育投入比重则渐渐上升。

三、家庭生活水平与教育支出比重的波动规律

随着家庭收入的增加,教育投入及其占收入的比重也越大,代表着不同的家庭生活水平。其中,城乡家庭在生活温饱水平及以下时的恩格尔系数在50%以上,教育投入占收入的比重约在3%-8%;随着恩格尔系数的下降及家庭达到小康生活水平时,教育投入占收入的比重达到8%-11%;家庭在相对富裕时,恩格尔系数在30%-40%,教育投入的比重约在11%-15%。

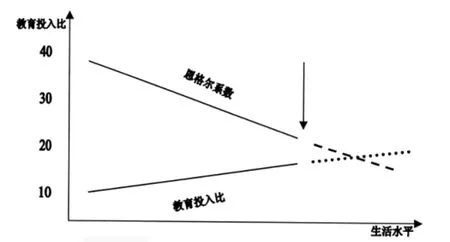

由此可以预测,在多次“升和降”之中,家庭达到富裕或极其富裕水平时,恩格尔系数从30%持续下降到20%以下,教育投入比重则达到15%-20%,甚至20%以上,超过相应的恩格尔系数。抹平短期波动后,未来发展趋势如图3所示。

图3 恩格尔系数和教育投入比发展趋势预测

四、家庭教育投入与生活质量、经济发展的波动特征

中国家庭教育投入的增加促进了家庭生活消费结构的改善与质量的提升,进一步优化了整个教育投入结构,并提高了家庭成员的受教育程度以及劳动参与对GDP的贡献率,由此共同促进了整个社会经济的发展。

(一)家庭教育投入增加促进了生活质量的提高

生活质量决定着一个国家或地区居民家庭的幸福感,是人们充分享受生活、感受生活重大价值的程度。而教育是重要评价指标之一,[6]不仅指成人识字率、学龄儿童入学率、高等教育规模等硬性指标,还特指由教育所带来的精神层面的满足与提升、合理的道德规范与行为、家庭消费支出的合理分配等。改革开放解除了计划经济对家庭收入与教育投入的束缚,强化了教育投入与效益的联系,凸显了教育投入的经济价值与多种非经济价值,家庭教育投入的地位、内涵、规模得到大幅提升,由此促进了家庭生活消费结构的优化。

与此同时,教育投入作为一种人力资本投资的重要手段得到广大家庭的认可,即时的教育消费是为了长远的投资。家庭教育投入的增加提高了家庭成员的受教育程度,促进了个人在智力发展、道德涵养、审美能力、社会地位与阶层流动、生活环境、代际影响等方面的有益产出,进而增加了家庭成员的就业机会、职业流动性与选择性以及获取较高收入的能力,由此又促进了家庭收入的提高与良好的育人氛围。

表4 家庭生活水平与教育投入比重对照表

正是在“收入增加→教育投入增加→受教育程度提高→人力资本增加→未来收入提高→教育投入增加……”的不断螺旋上升式循环之中,中国家庭生活质量实现了从求生存到重发展、从温饱到小康的转变,生活消费结构不断得到优化。

(二)家庭教育投入增加改善了整个教育投入结构

按投入主体或来源,整个教育投入可分为政府投入、社会投入、个人或家庭投入。其中,政府、个人及其家庭构成了最重要的两大主体,二者并不是互相替代的,而是相互联系、相互补充,[7]缺少任何一方,都会导致教育资源的不合理分配。因此,要推进教育现代化的可持续发展,必须建立科学、合理的教育投入结构。

改革开放以来中国家庭收入与教育投入的实践表明,随着社会的发展,人的教育需求越来越旺盛,由此大大增加了家庭的教育投入,并改善了整个教育投入结构,主要表现在:其一,家庭收入与教育投入的增加彻底摆脱了计划经济时期教育与经济的扭曲关系,彰显了教育的经济价值,破除了教育投入机制的历史束缚;其二,家庭教育投入的增加意味着家庭逐渐成为一个主动、应变的教育投入单位,能够根据收入水平和心理预期等因素的影响进行教育投入,在很大程度上补充了政府教育投入和社会教育投入的不足,使整个教育投入分担机制从绝大多数由国家或单位承担向家庭、政府与社会共同承担转变;其三,家庭教育投入的增加既表现在不同年龄不同受教育阶段的费用上,又体现在学校教育内外或必需性教育支出、非必需性教育支出上。因此,既从纵向上促进了各级各类教育投入责任的合理分担,又改善了整个教育投入的内部结构。

(三)家庭教育投入增加促进了社会经济的增长

家庭收入的增加在改善家庭生活结构与整个教育投入结构的同时,大大提高了居民的受教育水平,增进了其职业流动性与选择性、生活消费性,以及对经济的参与性,由此创造出更多的国民生产总值。例如,在每10万人的受教育程度上,大专及以上人口从1982年的615人增加至2010年8930人,高中和中专水平人口从6779人增至14032人,2000年至今的劳动参与率保持在73%-78%之间,每个劳动者创造的GDP增长率则从2000年的7.1%到2008年的8.6%,期间于2007年达到最高值10.5%,人均国内生产总值实现了1982年的528元到2000年的7858元、2009 年25575元,以及国内生产总值从5323亿元到9.9万亿元、34.05万亿元的大幅跨越。[8]

由此可见,恩格尔定律下家庭收入与教育投入的关系,以及家庭教育投入与生活质量、经济发展的联动。家庭的教育投入需要积极引导,进行合理预期与改善,既重视以教育为核心的智力发展、技能提升、知识积累或发展性消费,增强人力资本储备与价值,又必须加强不同阶段教育的投入类别、结构与家庭收入水平、市场供求的合理匹配,同时还应赋予一定的政策保障。

参考文献:

[1]Erling Roed Larsen.Does the CPI Mirror the Cost of Living?Engel’s Law Suggests Not in Norway[J].Scandinavian Journal of Economics,2007,V01.109,No.l,p179.

[2]Bruce W.Hamilton.Using Engel’s Law to Estimate CPI Bias [J].American Economic Review,2001,V01.91,No.3,p622.

[3]刘方棫.消费:拉动经济增长的引擎[M].北京:北京大学出版社,2005:69.

[4]张涛.中国城镇居民储蓄状况调查与研究(1999-2009)[M].北京:中国金融出版社,2010.549.

[5]霍利斯·钱纳里,莫伊思·赛尔昆.发展的型式1950-1970[M].李新华等译.北京:经济科学出版社,1992.14.

[6]Berkeley Hill.MonitoringIncomes of Agricultural Households within the EU’s Information System-New Needs and New Methods [J].European Review of Agricultural Economics,1996,Vol.23,No.l,p32.

[7]Jandhyala B.G.Tilak.Elasticity of HouseholdExpenditure on Education in Rural India[J].South Asia Economic Journal,2002,Vol.3,No.2,p217-219.

[8]中国统计年鉴2010[M].北京:国家统计局,2011.

(责任编辑:曾庆伟)

周红莉/广东轻工职业技术学院高职所助理研究员,博士冯增俊/中山大学教育学院教授,博士生导师

*本文系教育部人文社会科学研究2012年度规划基金项目 “教育促进农村劳动力融入城市的作用机制研究——广东外来务工人员融入研究”(课题编号:12YJA880024)的研究成果之一。