地缘网络、乡土意识与农民工集体抗争〔*〕

——基于珠三角农民工集体停工案例的实证研究

○ 汪 华,陈 玮

(1.华东理工大学 社会学系, 上海 200237;2.香港浸会大学 政治及国际关系学系, 香港特别行政区 999077)

地缘网络、乡土意识与农民工集体抗争〔*〕

——基于珠三角农民工集体停工案例的实证研究

○ 汪华1,陈玮2

(1.华东理工大学社会学系, 上海200237;2.香港浸会大学政治及国际关系学系, 香港特别行政区999077)

在“世界工厂”的生产组织制度下,作为产业工人主力军的农民工其基本权益经常性遭受侵害。同时,由于在权益维护过程中缺乏正式组织的支持,农民工群体对于权益的保护更倾向诉诸于各类地缘、亲缘等非正式组织。在对珠三角两起农民工集体抗争的案例进行实证分析的基础上,本研究认为,基于乡土伦理地缘关系的组织网络虽然在农民工的集体抗争行动中有助于加强彼此之间的沟通和信任基础,但这种关系网络并不必然导致工人阶级团结纽带的产生;而恰恰相反的是,根深蒂固的小农意识对于农民工在集体行动中形成团结的一致性却起到了某种程度的抑制性效应。

地缘网络;农民工;集体行动;劳工研究

一、研究缘起

自2010年南海本田罢工以来,中国沿海地区的农民工罢工事件频发,尤以珠三角、长三角及环渤海区域的大规模停工罢工事件最为突出。据一项统计数据显示,自2011年至2014年1月之间,中国内地共发生1279起罢工事件,其中仅广东省就发生了467起,占总罢工数的36.5%,位居第一位,而江苏省和山东省分占6.2%和4.5%,分列二、三位。〔1〕另一份关于“新生代农民工组织化趋势”的研究报告〔2〕中,亦发现近几年的农民工集体抗争已呈现出较为明确的组织诉求和多元的组织渠道,包括工会、劳工非政府组织等正式组织,和基于地缘、业缘关系形成非正式社会网络的介入。组织诉求的明晰化与组织渠道的多样化,无疑都逐步增强了农民工在就业与社会生活领域面对制度性挤压下所能获得的跨阶级团结力量。

但在发生集体行动时,由于农民工缺乏基本的组织权(Right to Unionize),不少学者认为作为正式组织的工会,受限于其双重制度性身份而并不能在工人集体抗争中发挥组织作用,〔3〕而当劳工非政府组织介入工人集体行动时又往往因其缺乏合法性制度身份被政府看作是不稳定因素而遭到压制。〔4〕来自正式组织的支持相对匮乏,使得农民工在集体抗争中遭遇权益受损的情况较为普遍。

从非正式组织形态来研究农民工抗争的文献中,一些研究已经注意到,基于老乡关系建立起来的地缘网络成为农民工较常采用也最为普遍的一种组织形态,老乡关系在集体行动中有效发挥了潜在的动员机制。〔5〕如陈敬慈发现地缘关系为工人建立共识、发展行动策略提供了有利条件和动员基础,但他认为社会主义国家的传统限制了工人组织的力量;〔6〕任焰、潘毅从宿舍劳动体制的视角,探讨农民工在进城打工后被安排在工厂宿舍的居住形态是如何形塑工人的生产劳动,并从中发展出间隙性权力(Interstitial Power)形态的权力来反抗工厂规训的力量。〔7〕但两位研究者将分析的重点放在了生产与再生产的劳动过程上,并未触及工人集体行动本身的分析。

已有研究中虽注意到地缘网络在农民工集体行动中的动员潜力,但尚未有文献深入对基于老乡关系形成的地缘网络在集体行动中的动员机制做出令人满意的剖析。在“世界工厂”的生产组织制度下,农民工趋于原子化个体而逐渐丧失团结的基础,同时又缺乏制度性组织的支持和领导力量,那么农民工如何可能在集体抗争中形成有序又稳固的行动力量和团结基础?农民工又如何通过制度外的地缘网络获得团结的力量进而在集体行动中发挥作用?进一步的追问是,这种极具乡土伦理色彩的地缘观念与乡土意识究竟是促进了农民工阶级团结的产生,还是潜在地削弱乃至瓦解其团结力量的可持续性?

基于珠三角地区是农民工集体行动最为频发和集中的地区,本文选取发生在广东省的两起农民工集体停工案例作为分析对象,着重探讨地缘网络在农民工集体行动中的动员机制以及乡土意识对于农民工在集体行动中团结一致性所形成的削弱效应。两个案例分别发生于2012年4月和2014年5月,研究人员于两起集体停工案件发生后进行了集中跟进式调研。本研究所采用的研究方法以深度访谈为主,辅以参与式观察。国内外的新闻报道以及工友所使用的新媒体资源也将作为本研究的补充分析资料。

二、农民工组织化抗争的文献回顾

在全球化跨国劳动体制时代,中国农民工的抗争始终面临着组织资源匮乏的现状 。〔8〕目前学界对农民工组织化抗争这一议题的讨论,大体上沿着两条主线展开,一是从国家统合主义(State Corporatism)视角来讨论工会在国家与劳工之间所扮演的双重角色,二是基于阶级形成(Class Formation)的视角来讨论各类非正式组织在农民工集体抗争中所发挥的作用。

国家统合主义视角的一个基本判断是,中国的工会组织体系自计划经济时代便已被吸纳进政府的职能部门,正是由于其兼具政府部门和劳工组织的双重角色(Double Identity),在处理劳资冲突时,工会组织往往更多是站在政府维稳的角度来解决劳资纠纷问题。〔9〕陈佩华认为,在威权主义政体框架下,由于国家已经建立了一个垂直型的职能部门体系,工会系统被完全置于中央权力的管辖之下,因此工人便失去了建立其他平行分支组织机构的可能性。〔10〕从该视角来看,中国工会体系并没有很好地执行其作为劳工组织的职能,而其力量来源主要是基于国家的强力干预。此外,与西方工会相比,中国工会系统内的办事人员也常常不具备职业化工会人员的组织能力和专业技能,如在向工人提供集体协商谈判技巧等方面,并不能满足工人的需求,〔11〕所以农民工在遇到权益受损时并不能从地方工会或企业工会得到有效的帮助。而相比同时期的国企老工人,农民工又缺少社会主义传统的集体记忆和阶级话语的资源,〔12〕其团结文化的传统和可运用的组织资源都相对不足,从而在集体抗争中常遭遇资方和地方政府的多方分化和打压而最终趋于分裂和瓦解。

从阶级视角来讨论农民工抗争时,不少学者将农民工所呈现出的一种相对自发性较强且组织松散的抗争形态称为“野猫式”罢工,认为工人积极分子作为组织农民工罢工的领导者在集体抗争中发挥着重要的作用,并称此为“代理人作用”。〔13〕基于对珠三角地区农民工罢工的田野研究,陈敬慈认为目前农民工的组织性力量相对较弱,工人积极分子的领导力在罢工中扮演关键性角色,但由于缺乏正式的劳工组织机构,农民工的集体抗争尚处在“未形成阶级组织的阶级斗争”阶段。〔14〕此外,劳工非政府组织作为支持农民工抗争的一种外部力量,在培育工人团结以及辅助工人集体抗争过程中也发挥了一定的积极作用,〔15〕尤其在近几年珠三角地区劳工非政府组织发展迅速,能够为农民工提供情感上的支持、法律上的援助以及社会网络的建设,从而改善他们在城市的生活和工作状况。〔16〕但另一方面,基于目前政府对民间非政府组织严格的注册管理制度,使得诸多劳工机构在实践中无法获得合法性身份,同时还面临资金不足和缺乏人手等问题而无法真正开展其原有的工作目标和工作内容。〔17〕

而在如此有限的组织空间下,不少学者提出宿舍劳动体制和地缘关系网络仍有可能成为农民工在抗争动员过程中的有利资源,〔18〕如宿舍体制可以拓展工人原有的基于血缘、亲缘的关系网络,而成为农民工从城市生活空间中发展出的另类具有较强信任基础的社会网络,并为工人的集体抗争行动提供重要的空间与社会基础。也有学者质疑基于宿舍体制和地缘关系所形成的非正式关系,认为其组织动员和传播范围都极为有限,很难在农民工中间展开有序性和策略性的抗争,并认为在现代社会手机和互联网极为普遍的情况下,农民工通过互联网的动员方式能够打破原有的空间界限,进而成为一种新的且更为广泛的组织动员方式。〔19〕

从现有文献来看,学术界关于集体行动与工人团结问题的研究已有一定的基础。但在中国语境下,地缘关系与农民工集体行动这一议题仍有较多值得推进的空间。相当多的研究认为中国农民工集体行动深刻地隐含着阶级形成的表征,〔20〕但本项研究认为,如果将中国农民工集体行动中所蕴含的社会学意涵置于中国所特有的乡土传统与社会文化背景下来考量,这些判断仍值得商榷。在下文的两个案例讨论中,将分别从基于乡土伦理形成的地缘网络如何在工人集体行动中发挥实质性的动员作用,以及这种乡土观念又如何进一步地限制农民工阶级团结的发展两方面,来分析地缘网络在农民工集体抗争中的多重效应。

三、无果而终的劳工抗争:来自于珠三角的田野调查

近数十年来,以农民工为主体的劳工抗争,自中国被卷入“世界工厂”体系之日起就未曾停歇过。尽管最近几年来农民工抗争的激烈程度较前十余年的情况有所缓和,但在农民工集体行动的诉求及其结局上,却大体相似。官方公布的统计数据显示,农民工在抗争中的权益诉求被得到完全支持的比例逐年下降,“劳资双方”各有部分胜诉的比重占绝对多数。〔21〕虽不能说农民工抗争多数陷于失败的境地,但在一定程度上说明农民工集体行动往往并不能获得预期成果。本文接下来所讨论的农民工抗争,是基于课题组于2012年和2014年在珠三角所跟进的两起个案的田野资料所做的分析。

发生于2012年4月底5月初的广东省S电子公司罢工事件,共历时3天半,约有500人参与,主要涉及生产部门和经营部门的员工。工人们进行罢工主要出于以下两个因素:一是工资制度问题。自广东省上调城镇职工最低工资水平后,S公司按照政策将收入水平之下的员工工资进行了调整,而在最低工资线以上的其他员工则没有在此次获得加薪;对此感到不平者向厂方反映情况后,因未能及时得到满意答复,遂转而诉诸罢工的方式来表达自己的诉求。二是由于S公司原存在的职工工会职能不明,形同虚设,工人们需要建立一个能够维护职工权益的工会组织。另外还涉及社会保险缴纳的问题。此次罢工首先由生产部门发起,通过不断游说其他成员,商定罢工事件、地点和方式。同时由于生产部门的罢工,也导致当日的工厂整体瘫痪,其他部门的员工无法正常工作。在罢工过程中,S公司员工从上班时间开始,集体在工厂门口的空地上静坐,并打出了“维权”条幅。公司领导会每天出现在罢工现场,与职工商议解决方式;当地街道办公室、劳动保障部门和派出所也派出人员到现场。最终,在街道和劳动部门的协调下,该起集体停工事件以工人的妥协为结局,公司方面表示将分阶段为最低工资线以上的员工适度调整工资;作为交换,工人代表放弃了其他方面诉求。

2014年课题组基于深圳X厂农民工抗争的田野调查,同样显示了农民工集体行动中类似的倾向。深圳X厂成立于1989年,位于S市东北边的H镇123工业区,原为来料加工企业,近年来依据广东省相关政策进行原地不停产转型为港资独资企业,主要承接欧美知名品牌的制鞋订单。该厂员工有700余人,主要来自四川、重庆、贵州等地,且其中过半数工人的工龄在十年以上,多为该厂自建厂以来的老员工。2014年春节后,该厂员工发现公司开始出现拖欠工资和延迟社保缴纳的情况,同时工厂订单也在大幅减少。5月下旬,公司方正式发出关于该厂企业转型的通告,但公司并没有提前向全厂员工咨询及协商关于转型过程中员工的安置问题如何解决。不少工人开始担心在原公司转型后,新的公司不能保障工人原有的工资水平和待遇,尤其是过半数的老员工担心其工龄待遇不能得到保障。于是从5月26日起工人自发开始几乎涉及全厂工人参与的大规模罢工,要求公司就工资及社保拖欠、老员工工龄保障等问题进行集体协商。在没有得到公司正面回应之下,工人先后到街道办、劳监大队及政府相关部门进行上访。在此过程中,该厂企业工会在当地劳工律师的协助下,一方面向资方发出集体协商要约,另一方面也向全厂工人发出复工的号召,试图搭建劳资双方进行协商谈判的平台。但厂方在工人复工后仍对回到生产线上的工人进行百般刁难和言语挑衅,而直接引发工人的再次罢工。6月初开始,厂方以旷工停工为由,接连向企业工会下发解雇参与旷工停工工人的通知,但在企业工会的强烈反对下,厂方暂时收回解雇名单。但仅在一周后,厂方仍坚持解雇罢工工人,总计达70人。在此期间,厂方一直未能正式回应工人集体协商谈判的诉求。此后,厂方继续解雇参与罢工的部分工人,直至7月17日被解雇的工友中,一名工龄长达12年的女工选择自杀坠楼身亡,并引发社会公众和政府部门的高度关注后才被迫停止解雇工人的举措。最终,因参与集体停工而被解雇的70多名工人未与厂方达成和解,并以要求恢复劳动关系为由将厂方告上法庭,而其他工友或自行离职、或继续在该厂上班,此次集体抗争的结果最终不了了之。

四、地缘网络与乡土伦理:农民工抗争的动员机制

在对农民工抗争的组织化研究中,多数文献注意到工会组织在农民工抗争中的缺位、劳工NGO在组织工人上的引导性作用。实际上,亲缘、地缘等传统初级社会网络在农民工抗争过程中也起到了不应被忽视的动员作用。

在本课题所跟踪的两起案例中,非正式网络在农民工集体行动中发挥了重要的联结与动员作用。在深圳X厂农民工抗争过程中,作为正式组织的企业工会虽在罢工初期发挥了一定的组织动员作用,但受限于其制度性身份而在作为积极分子的工会候补委员退出工会后逐渐消声。这也从一定程度上反映出,农民工在集体行动的组织化过程中,所能利用的制度性组织资源相当有限。

从以往研究对农民工在城市生活和工作的分析来看,不少文献认为农民工在离开了以乡土伦理为纽带的熟人社会网络,进入到城市的工业社区后,开始被迫接受工业化社会关系中的生产逻辑,企业工厂里的科层制组织架构代替了原有的地缘网络,而工人个体之间的联结也因生产线、工厂制度的安排而趋于疏离,呈现出原子化的特征,从而很难真正建立起较强的信任关系,尤以富士康超大工厂体制的军事化管理模式最为突出。〔22〕现代社会的契约关系替代了原有乡土人情的关系网络,在很大程度上使得农民工开始更多考虑个体理性层面的物质基础,而大大削弱了其原有的人情纽带。

但在本文跟踪的这些集体维权案例中,通过对底层工人的深入访谈和对其生活的工业区的探访,笔者发现,虽然工业社会的生产组织形式和工厂制度试图将农民工原有的血缘、地缘关系纽带打散,但在工厂之外,农民工实际上把他们原有的乡土社会中的人情、伦理规范以及行为逻辑搬到了城市的工业社区生活中,通过对社区生活的营造而重新建立起新的基于业缘关系之下的老乡关系网络,来弥补他们在城市社会中的疏离感并延续他们对乡土社会的记忆。这一点也在其集体维权行动中得到进一步的体现。

从X厂工人聚居的H镇123社区的地理环境来看,该社区位于X厂斜对面,工人步行去工厂的时间约在10至15分钟,大部分工人在社区内自行租房居住。社区内基本为标准的城中村建房特色,楼间距较小,楼房格局较为统一,楼道较为狭窄。小区内设有123社区医疗服务中心和多家便利超市,西北边紧邻社区公园。总体来说,123社区内的基础设施基本能够满足工人们的日常生活及休闲娱乐的需求。X自建厂已有20多年,厂里绝大多数工人都已经在该厂工作10余年以上。很多工友在进到X厂打工以后,不仅时常以老乡带老乡的方式介绍亲戚或是老乡进入X厂做工,有的也陆续把自己的小家安在了这里,夫妻俩都在X厂里工作的现象十分普遍。

该厂农民工除工作年限久之外,在籍贯来源地上,差不多有三分之一的工人来自四川、重庆地区,其中尤以重庆T县老乡居多,约有100名皆来自该县,而其他较多的省份是湖南和湖北。因此,在123社区里有不少老乡经营着独具家乡特色的餐馆和小吃店。社区内还有一些老乡经营麻将馆和棋牌室等娱乐活动场所,很多工友会在下班后或是节假日聚集在这些地方,闲谈或是聊天,用来打发时间,时间久了,工友之间就自然熟络起来,像极了回到老家农村的熟人社会,谁和谁都看着面熟,谁家住在哪儿也都很清楚。当笔者与一位熟识的工友小马在小区里闲聊时,观察到他不断有和楼底乘凉或是闲逛的其他工友打招呼,经询问才知道原来都是一个厂里的工友,有的即便不在同一家工厂里打工,也是附近其他厂的工友,他们彼此之间都大抵知道对方是哪儿人、租住何处、在哪里工作、从事什么职业等。深圳X厂一位受访者说:

我们之间都很熟的,基本上都是我们老家那的,所以也都说的是家乡话,很亲切,而且我们没事就喜欢聚在T县饭馆那,只要没事就会过去看下,然后聚在一起打麻将啊聊天什么的,现在没事做(指罢工期间没有去找其他工作)也很闲的。

这样一种回归到农村熟人社会的生活环境,不仅有助于工友们在城市社区里逐步建立起信任和归属感,同时无形中建立起来的老乡关系网络也在当他们遇到权益受损或需要找工作时,起到较为重要的信息渠道和组织动员的作用。

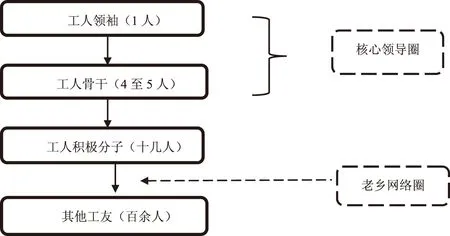

与此相关的一个问题是,在工人发起集体抗争行动时,他们是如何进行组织动员并形成较为稳定的联络机制的呢?不同形式的非正式网络在其中承担着怎样的功能和作用?据课题组初步观察,工人在集体行动中大致可分为两种类型的联络圈:核心领导圈和老乡网络圈。核心领导圈主要是由一名工人领袖和几名工人骨干组成。在集体行动中担任工人领袖的,通常是最值得工友信赖且具备较强领导能力的人,他下面一般有四至五名工人骨干。在集体行动过程中,基本由这个核心领导圈来确定下一步的行动安排,然后再分别通知下一层级的工人积极分子,由这十几名工人积极分子将信息传达给其他参与行动的工友。

而在第二层级的联络圈里,先赋性的老乡关系网络便开始发挥作用,如工友老沈来自重庆T县,他会负责将信息传达给他熟识的老乡;而工友政哥来自贵州Z市,他则负责将信息传达给同样来自贵州的老乡。在工友看来,这种交流信息的方式,既是一种较为高效迅速的信息传递手段,同时也是一种信任的传递。工友老沈这样说道:

我们一个县的老乡,比较信一点,告诉他们什么(信息),也不会随便往外传,其他就不行了,而且我们说的话,他们(老乡)也会比较信一点。

这也表明,在集体行动中农民工会有很多顾虑、担心乃至猜疑;而老乡关系形成的地缘网络可以相对有效地增强工友之间的信任度。一方面,对于处于观望甚至退缩的工友,通过老乡这一层关系来说服他们会十分奏效。作为老乡,大家有着共同的归属感,说着同样的方言,在情感上也更容易产生共鸣和共同进退的使命感;另一方面,当集体行动中涉及较多工友时,工友之间会有分工,也会自然分层,如有的工友会很积极,他们往往是自甘冒着被老板解雇和政府打压的风险冲在最前面,而有的工友会随大流、处于观望的状态,他们会害怕承担因参与集体行动而产生的风险,但又会期待能够在行动成功后与大家一起获益。所以当采用分层级的联络圈时,可以在一定程度上避免因关键信息传播给过多参与者而出现告密者的情况,同时也可以迅速有效地将信息传达给每个参与行动的工友。

图 1 X厂工人集体行动组织架构示意图

如图1所示,在X厂的集体罢工中,核心领导圈的成员较为固定,基本由工人推选的代表及能力较强的工人积极分子组成。他们会定期开会讨论下一步行动方案,并根据各种突发状况做出预案,所以行动的决策权基本由这几名核心成员来共同承担。核心圈成员做出决策后,从工人骨干到工人积极分子这一层的信息传递基本较为迅速,且执行力强,所以工人积极分子所承担的职能属于上传下达的“跑腿活”;再往下一层的工友,基本属于在行动中随大流的人,这一层级的信息传递主要通过老乡关系建立起来的网络进行传播。

从上述分析来看,这种基于乡土关系的地缘网络在农民工集体行动的发起初期,能够起到较好的动员与组织作用。问题是,这仅是现象的一个方面;中国乡村社会根深蒂固的小农意识,对于被置于现代工业逻辑下的以农民工为主体的产业工人的抗争行动及其阶级抱负,亦产生了不可小觑的潜在抑制性影响。

五、 乡土意识与农民工对于集体行动的疏离

形塑农民工地缘网络的乡土意识,在另外一极上同时也对农民工抗争行动的阶级团结产生着潜在的削弱效应。为数不少的案例显示,农民工群体在集体抗争中诉诸的权益需求,很大程度上仅限于反对侵害、反对违背生存伦理的行为,是对利益侵害行为的一种被动反应。他们并不能清楚理解和定义自己的权利,并为争取这种权利而采取联合抗争。他们更重视眼前利益,更重视生存逻辑。

乡土社会各种文化的、认知的和结构的因素,制约了农民工在集体行动中的阶级抱负。就其现实性而言,当前农民工群体在主观上并不认同自己是工人或“工人阶级”的一部分,骨子里可能还是更认同自己的“农民”身份,而非“工人”,很多人仅把进城打工看作是谋生的一种手段。

调查中我们发现,包括深圳X鞋厂、S电子公司在内,导致广州、深圳等地产业工人爆发罢工事件的直接原因主要是工人们普遍对于薪资水平、社会保险、工作条件等方面的强烈不满。大部分的日资、台资企业提供给普通一线生产工人的薪水就是与广东省最低工资水平持平。与飞涨的物价水平相比,这些工资很难满足个人正常的生存需求,于是加班自然而然成为必然的选择。至于工作条件,世界工厂的生产环境仍十分苛刻和艰苦,不少流水线上的机器24小时转动,要求旁边也要一整天有人看守,实行“三班倒”工作制。

这种经济水平的低下、制度层面的限制和工作条件的苛刻,引发了产业工人的不满情绪,他们的人身和经济权益被剥夺、得不到身为创造价值者应得的尊重,在这种被剥夺感和不平等感的推动下,产业工人们开始决定反抗这些强加于自身的不利因素,争取自身应得的权益和尊严。

然而,在与被访者对话过程中我们能感觉到,为数不少的事件参与者对于抗争行动有着一定的疏离感。如在S电子公司罢工事件中,很多参与罢工的员工实际上对罢工的必要性持怀疑态度,至少不是很情愿。整个罢工过程除了少数几位积极分子表示出积极行动之外,多数参与者表现得十分理性和冷静,甚至是冷漠。一位受访者私下告诉我们:

其实罢工不罢工跟我都没什么太大关系,如果是我的话,我肯定不会想要罢工,因为我的工资调高了,而且我也不希望公司强制我们交社保,我宁愿每个月多留点钱寄回老家。公司交社保也行,但我觉得像之前按最低工资来交就可以了,现在是按总工资来交,打个比方,之前最低工资是1500,按每个月自己交13%左右的话,也就100到200块左右,现在按总工资大概3000块交,我每个月就要拿出去将近400块钱,实在是太多了。我觉得没有必要。我们出来不就是为了挣点收入。

这些走出村庄的产业工人实际上并没有走出乡土世界。新马克思主义所演绎的劳动过程理论〔23〕被他们简约化为一种最基本的生存逻辑:出来就是为了挣点钱,然后寄回老家。舍此似无他求。这种生存主义反过来必然导致他们对于维权抗争的疏离感。另一位受访者表达了同样的看法:

他们老是说成立工会的事情,其实有没有工会我都无所谓,我们是日资企业,我觉得都还算规矩,除了工资低点,没有发生过不好的事情,比如说侮辱我们什么的。工会成立起来,要入会的话就要每个月交2块钱,说是用来搞活动,我也不知道到底会不会搞,但我又不能不入会,因为身边大家都入了,我不能搞特殊化,而且2块钱也不多,所以也就跟着入了工会。有工做不就很好了。所以这么做(指罢工)有什么意义。

与那些将劳工抗争中的不合作行动视作个体非理性的观点不同的是,本文认为,农民工对于集体抗争的冷漠与疏离,恰恰是一种源自于乡土社会的生存理性。他们本身没有被崇高的阶级抱负所束缚,谋生对于他们而言是最现实的理性。

由于这些员工与罢工群体中的组织者和积极参与者同在一个环境中工作,乡邻之间的面子、义气等乡土伦理夹杂其中,对这些个体造成了一定压力,使得他们不得不参与进这一群体中。正如一位集体行动参与者所表达的那样,参与罢工实在是无奈而不得已为之的:

我们品质部的工作内容是质检,就是制造部做出来的东西我们来抽查,然后出货,他们制造部罢工了,我们也就跟着没活干了,没活干也就只能在厂门口坐着了。我们其实是很被迫也很无奈的。我说的话虽然只能代表我自己,但我多多少少也了解一些情况,我们部有很多人都跟我一样的想法。

无疑,即便是受到现代工业社会生活方式的冲击,农民工在观念和意识上依然深深受到其先赋性的乡土性生存逻辑与小农意识的影响。很多农民工会在参与集体行动时表现得缺乏足够的协作精神,并且持患得患失的态度。这种状况客观上使得农民工在需要团结在一起拧成一股绳的时候,往往冲在前面的仅有为数不多的较积极的工友,而大多数人并不愿意去真正行动起来,也有很多人会在资方的经济利诱下而达成妥协,最终退出集体行动。所以,基于乡土人情形成的地缘关系网络在农民工的集体抗争行动中既有其在组织过程中的推动作用,另一方面,这种乡土观念与小农意识又对农民工集体行动的持续性和抗争的有组织性均形成了某种潜在的抑制性效应。

六、 结论与讨论

本项研究的一个基本判断是,以乡土伦理为基础形成的地缘网络在农民工集体行动中发挥了实质性的动员和联结机制,尤其在集体行动初期的组织动员过程中对于农民工个体之间建立信任关系起到关键性作用;但同时这种乡土观念又潜在地制约着农民工阶级团结的进一步发展。

从乡土社会中走出来进城打工的农民工,基于其固有的乡土性所习得的人情关系网络和地方性伦理,更容易对来自同一地区的农民工群体形成集体认同,并在集体行动中产生出较为稳定的信任纽带。相比于工厂打工过程中形成的业缘关系网络,农民工更倾向于依赖先赋性的老乡关系网络,一方面以地缘为主要联系纽带的老乡群体,工人之间常常共享同一种语言和文化习惯,并有助于增强对老乡群体的认同感,另一方面以“老乡带老乡”所形成的就业模式也常常天然地嵌入在农民工进城打工的惯习中,而逐渐形成在城市工业区内的老乡聚居状况,这也在无形中把熟人社会的基本社会网络带入到农民工的城市生活中。

但也恰恰是这种极具乡土性的动员机制,决定了参与行动的农民工在抗争逻辑和行动策略上的局限性。奥尔森在其经典的集体行动理论中认为,一旦集体行动成功之后,所有参与行动的成员皆可从中获益,而其中包括了那些理性的、自利的集体成员所普遍采用的“搭便车”行为。〔24〕本项研究证实,基于乡土规范、人情关系等内涵的地缘网络关系在农民工的集体维权行动中一定程度上增强了农民工集体内部的认同感,但反而又是基于乡土性的根源,农民工在集体行动时又会基于个体利益的驱动而打破对乡土关系的忠诚与团结而出现“搭便车”现象。一些研究认为,这是由于农民工既是“农民”又是“工人”的双重身份导致其并不必然认识到他们是工人阶级的一份子,这种未完成的无产阶级化是造成农民工成为其集体抗争中一个不完整的阶级主体的主要原因。〔25〕而本文认为基于农民工对自身“亦农”“亦工”的模糊身份认同,地缘关系网络在集体行动中则成为工人团结形成的双刃剑,即老乡关系的信任基础亦强于业缘关系而有促进农民工团结基础的形成,而在另一方面又因乡土性有限的动员能力而进一步阻碍了农民工群体内部形成更为稳定和可持续的团结纽带。对于缺乏监督与惩处机制的乡土规范,参与度较低的农民工很容易就因其个体利益的需求而退出集体行动,而这也促成农民工在集体行动中极易被资方瓦解分化的重要因素。

地缘关系网络源自农民工过往的乡村生活经验,即便在其进入城市后,他们也更愿意将这种乡村社会记忆和生活方式带入城市生活工作中,并将这种基于乡土人情的关系网络继续延续。农民工对老乡关系的认同感较之其他关系更为强烈,因而有着较高认同感的农民工相对来说具备更强的集体参与意愿,对集体行动的成功有着重要的影响。但不可否认的是,这种根深蒂固的乡土观念与小农意识有其局限性,对于在集体行动中参与度较低的农民工来说,他们会将个人利益放在集体利益之前,而极易导致“搭便车”行为的产生,并进而基于个体利益的需求随时可能退出集体行动,从而对最终的行动结果产生不良的影响。

注释:

〔1〕参见“中国劳工通讯网”(香港),“中国工人群体事件地图”,http://maps.clb.org.hk/strikes/zh-cn。

〔2〕参见“共识网”2014年12月18日《新生代农民工的组织化趋势》一文,该报告由清华大学社会学系和中国青少年发展基金会于2014年12月共同发布,详见http://www.21ccom.net/articles/china/gqmq/20141218117722_all.html。

〔3〕Chan,A.Realities and Possibilities for Chinese Trade Unionism,In C. Phelan (Ed.),The Future of Organised Labour:Global Perspectives, Oxford:Peter Lang,2006.pp.275-304.

〔4〕Howell,J. Shall We Dance? Welfarist Incorporation and the Politics of State-Labour NGO Relations in China,The China Quarterly,2015(223),pp.702-723.

〔5〕Lee,C.K.Against the Law: Labor Protests in China`s Rustbelt and Sunbelt,University of California Press,2007;同样的研究还有汪建华、孟泉:《新生代农民工的集体抗争模式——从生产政治到生活政治》,《开放时代》2013 年第1期,第165-177页。

〔6〕Chan,C.K.Strike and Changing Workplace Relations in a Chinese Global Factory,Industrial Relations Journal,2009 (1),pp.60-77.

〔7〕〔18〕任焰、潘毅:《 跨国劳动过程的空间政治: 全球化时代的宿舍劳动体制》,《社会学研究》2006年第4期,第 21-33页。

〔8〕潘毅、陈敬慈:《阶级话语的消逝》,《开放时代》2008年第5期;类似的研究还可参见黄岩:《脆弱的团结: 对台兴厂连锁骚乱事件的分析》,《 社会》2010年第2期,第101-115页。

〔9〕Chen,F.Between the State and Labour:The Conflict of Chinese Trade Unions’ Double Identity in Market Reform,The China Quarterly,2003(176),pp.1006-1028.

〔10〕Chan,A.Revolution or Corporatism? Workers and Trade Unions in Post-Mao China,The Australian Journal of Chinese Affairs,1993(29),pp.31-61.

〔11〕Pringle,T.Reflections on Labor in China: From a Moment to a Movement,South Atlantic Quarterly,2013 (1),pp.191-202.

〔12〕Chen,F. Privatization and Its Discontents in Chinese Factories,The China Quarterly,2006(1),pp.42-60.

〔13〕〔15〕Leung,P.P.Labor Activists and the New Working Class in China: Strike Leader`a Struggles. New York: Palgrave Macmillan,2015.

〔14〕Chan,C.K.The Challenge of Labour in China:Strikes and the Changing Labour Regime in Global Factories, London:Routledge,2010.

〔16〕朱健刚:《草根 NGO 与中国公民社会的成长》,《开放时代》2004年第6期,第 36-47页。

〔17〕Chan,C.K.Community-based organizations for migrant workers’ rights:the emergence of labour NGOs in China,Community Development Journal,2013(48),pp.6-22.相关研究还可以参见Cheng,J.Y.S.Ngok, K.& Zhuang,W.The Survival and Development Space for China ’ s Labor NGOs:Informal Politics and Its Uncertainty.Asian Survey,2010(6),pp.1082-1106.

〔19〕汪建华:《互联网动员与代工厂工人集体抗争》,《开放时代》2011年第11期,第 114-128页。

〔20〕沈原:《阶级、市场、阶级与社会: 转型社会学的关键议题》,北京:社会科学文献出版社,2007年。

〔21〕国家统计局人口和就业统计司:《中国劳动统计年鉴》(2014年),北京:中国统计出版社,2015年。

〔22〕Pun,N.& Chan,J.Global Capital, the State, and Chinese Workers:The Foxconn Experience, Modern China, 2012(4),pp.383-410.

〔23〕布若威:《制造同意——垄断资本主义劳动过程的变迁》,李荣荣译,北京:商务印书馆,2008年。

〔24〕奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁等译,上海:上海人民出版社,1995年。

〔25〕潘毅、卢晖临、严海蓉、陈佩华、萧裕均、蔡禾:《农民工: 未完成的无产阶级化》,《开放时代》2009年第6期,第5-35页。

〔责任编辑:书缘〕

汪华(1974—),华东理工大学社会学系副教授,博士,研究方向:劳动社会学与劳工问题;陈玮(1986—),香港浸会大学政治及国际关系学系博士候选人,研究方向:劳工问题。