西藏色季拉山不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能研究*

石玉龙,周晨霓,邱英强,王建锋

(西藏大学 农牧学院高原生态研究所,西藏 林芝860000)

西藏色季拉山不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能研究*

石玉龙,周晨霓,邱英强,王建锋

(西藏大学 农牧学院高原生态研究所,西藏林芝860000)

对西藏色季拉山急尖长苞冷杉林3 700~4 200m海拔梯度上土壤物理性质、持水性能及土壤渗透性能进行测定,研究其土壤水分物理性质和水源涵养功能特征。结果表明:西藏色季拉山急尖长苞冷杉林土壤容重在垂直剖面上表现为随着土层的加深而增大,随着海拔梯度的上升而减小。而土壤总孔隙度的变化特征与土壤容重正好相反,其中海拔4 200m处0~10cm土层的土壤容重最小,为0.561g/cm3;海拔3 800m处、20~40cm土层的土壤容重最大,为1.1g/cm3。土壤最大持水量、最大滞留水量、饱和贮水量均随着海拔的上升而增加,土壤入渗性能指标(初渗速率、稳渗速率、平均渗透速率、渗透总量)在同一海拔梯度不同土壤层次上均表现为随着土层深度的加深而逐渐减小的趋势。从不同海拔梯度看,4个入渗指标在海拔3 700m处呈现最大值,而在海拔4 200m处呈现最小值。通过主成分分析综合评价,海拔4 100m处急尖长苞冷杉林土壤涵养水源功能最强,而海拔4 200m和海拔3 900m处最弱。总的来说,林线植被生境的脆弱和人为干扰是影响色季拉山急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能的重要因素。

水源涵养;土壤特性;急尖长苞冷杉;色季拉山;海拔梯度

水源涵养能力是森林植被生态功能研究中的热点之一[1]。而森林土壤是森林生态系统发挥水源涵养功能的重要场所[2]。其中森林土壤含水量、入渗性能和蓄水能力等土壤水文物理指标可以表征森林植被在减少地表径流、控制水土流失方面的作用[3]。土壤物理性质是土壤养分结构特征、持水保水能力及渗透性能的综合反映,直接关系到生态系统的水文生态功能,而同时,研究土壤层的水文生态特征可以较大程度地反映出植被对土壤理化性质的改良效果[4]。国内外学者对土壤水分的研究主要集中在不同植被类型[5~7]、不同群落结构[8~10]、不同恢复模式[11]以及不同土地利用方式[12~14]等对土壤持水性及渗透性能的影响。

急尖长苞冷杉(Abiesgeorgeivar.smithii)是松科(Pinaceae)冷杉属(Abies)常绿乔木,主要分布在滇西北、川西南和藏东南地区。西藏色季拉山是藏东南最为典型的高原山地暗针叶林,其中急尖长苞冷杉占绝对优势,是这一区域的显域植被和顶级群落[15],并且是我国的二级保护植物[16~17]。急尖长苞冷杉的结实特性[15]、不同海拔梯度对其种子发芽的影响[16]有报道,而涉及其原始林土壤水文特征及其水源涵养功能的研究还未见报道。本文以藏东南色季拉山急尖长苞冷杉林为研究对象,在其长势较好的海拔(3 700~4 200m)范围内,研究其不同海拔梯度土壤水文物理性质、土壤持水贮水性能及渗透性能的差异,全面评价其水源涵养功能,以期为藏东南森林生态功能和健康状况评价提供理论依据,促进该区域森林生态系统的可持续发展。

1 研究区概况

西藏东南部色季拉山位于西藏林芝县境内(93°12′~95°35′E,29°10′~30°15′N),其大部分区域处于海拔3 000m以上,最高峰海拔5 300m。区域内气候受印度洋季风的影响,冬温夏凉、干湿季分明。雨季为6~9月份,全年降水量的30%集中在8月份,年均降水量1 134mm,蒸发量544.0mm,平均相对湿度60%~80%。冬季平均气温0~2.8℃,夏季平均气温11.5~18.2℃,年平均气温6.5℃,无霜期180d。酸性棕壤和山地棕壤为主要土壤类型。主要森林植被类型为山地温带暗针叶林,急尖长苞冷杉为建群种,并有林芝云杉林(Picealikiangensisvar.linzhiensis)、云-冷杉混交林及急尖长苞冷杉-方枝柏(Sabinasaltuaria)混交林等,林线优势树种阴阳坡分别为急尖长苞冷杉和方枝柏。

2 研究方法

2.1样地设置和样品采集

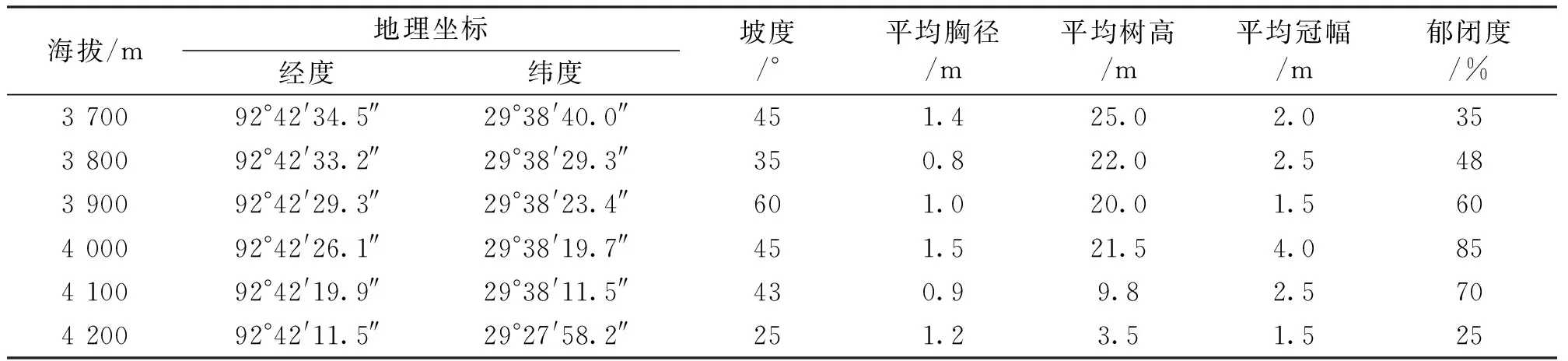

2014年7月,在色季拉山西坡海拔3 700~4 200m的范围内,每隔100m海拔梯度选择典型地段设置一个20m×20m的标准样方,记录样方内的树木密度、平均树高、平均胸径等林分特征,各样地基本概况见表1。

表1 样地基本概况

在每个标准样方内选择代表性地段挖掘3个1m×1m土壤剖面,按照土壤发生层,分0~10cm,10~20cm,20~40cm土层用环刀取原状土,每个土层取1个铝盒样,2个环刀样,250g散土样。每层3个重复,每个海拔样地挖取2个土壤剖面。铝盒样用于测定土壤含水量和容重,另外2个环刀样1个用于测定土壤孔隙度指标,1个用于测定土壤渗透性能。散土样带回实验室测定有机质含量。

2.2土壤水文特征指标测定

采用烘干法测定土壤含水量,环刀法[18]测定土壤容重、孔隙度、渗透性能。

(1)土壤持水性能各指标由下列公式进行计算。

土壤吸持贮水量(mm)Wc=1000Pch,滞留贮水量(mm)Wn=1000Pnh,饱和贮水量(mm)Wt=Wc+Wn,其中Pc、Pn分别为毛管孔隙度(%)和非毛管孔隙度(%);h为计算土层深度(m)。

(2)土壤渗透性能指标[9~10]

初渗速率=最初2min内渗透量/入渗时间;稳渗速率为单位时间内的渗透量趋于稳定时的渗透速率;平均渗透速率=达稳渗时的渗透总量/达稳渗的时间,因所有土样渗透速率在90min前已稳定,便于比较,本研究渗透总量统一取90min内的渗透量。

2.3数据处理

采用Excel 2010和SPSS 19.0对所有数据进行统计分析及作图。

3 结果与分析

3.1土壤水文物理指标分析

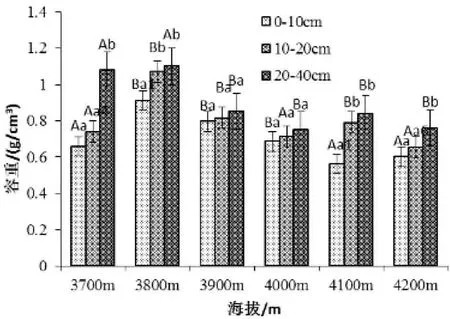

色季拉山急尖长苞冷杉林不同海拔梯度土壤容重和孔隙度特征见图1、图2。由图1可知,从剖面垂直方向来看,各个海拔梯度的土壤容重均表现为随着土层深度增加而增加的趋势,即表层土容重小于下层土。从不同海拔梯度来看,总体上土壤容重有随着海拔梯度增加而减少的趋势,其中海拔3 800m处土壤容重极显著高于海拔4 200m处土壤容重(P<0.01)。不同海拔土壤容重大小排序为:3 800m>3 700m>3 900m>4 100m>4 000m>4 200m。其中海拔4 100m处0~10cm土壤容重最小,为0.561g/cm3,海拔3 800m处20~40cm土壤容重最大,为1.1g/cm3。

图1 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤容重特征

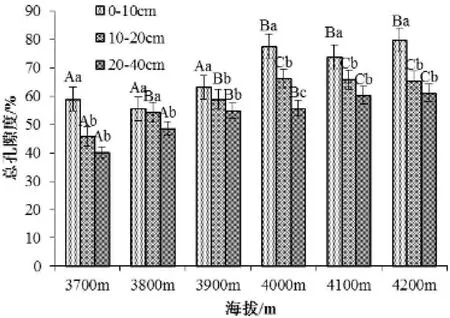

图2 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤孔隙度特征

从图2看出,土壤总孔隙度随着土壤层次的增加呈现出减小的趋势,即在各个海拔梯度上均表现为0~10cm >10~20cm >20~40cm。从不同海拔梯度来看,土壤总孔隙度总体上表现为,随着海拔的升高呈逐渐增加的趋势。从0~10cm土壤孔隙度来看,低海拔(3 700~3 900m)与高海拔(4 000~4 200m)之间差异显著(P<0.05),而两组内部各海拔之间差异并不显著(P>0.05)。从10~20cm土壤孔隙度来看,海拔3 700m土壤孔隙度与较高海拔(3 800~3 900m)之间差异显著(P<0.05),同时与高海拔(4 000~4 200m)之间差异显著(P<0.05)。20~40cm差异显著性规律与0~10cm土壤孔隙度特征一致。总孔隙度最小值出现在海拔3 700m处20~40cm土层(40.08%),而最大值出现在海拔4 200m处0~10cm土层(79.82%)。

图3 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤含水量特征

从图3可知,从不同土壤层次上来看,各个海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤含水量均随着土壤层次的增加而增大;除了海拔3 800m处和海拔3 900m处,其他各个海拔梯度0~10cm土层土壤含水量均显著小于深层土壤(10~40cm)(P<0.05),减小幅度在16.8%~66.9%之间,以海拔3 700m表层土壤含水量减少幅度最大。从不同海拔梯度来看,海拔3 700m和3 800m处0~10cm和10~20cm土层的土壤含水量差异不显著(P>0.05),20~40cm土层差异显著(P<0.05);海拔3 900m和4 000m处0~10cm和10~20cm土层土壤含水量差异显著(P<0.05),但20~40cm土层差异却不显著(P>0.05)。而最后两个高海拔4 100m和4 200m处各个层次上土壤含水量差异不显著(P>0.05)。

3.2土壤贮水性能分析

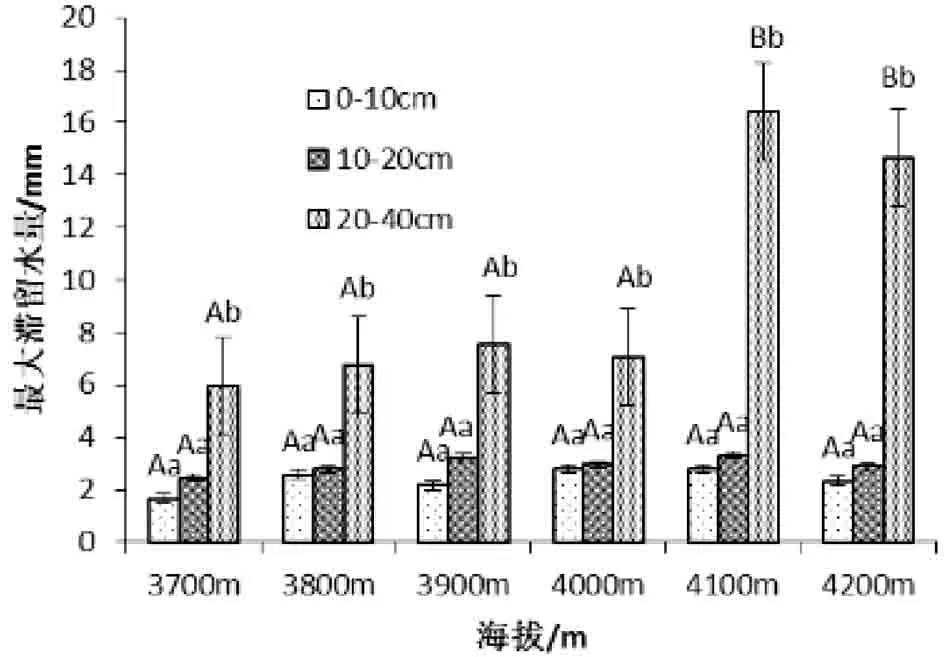

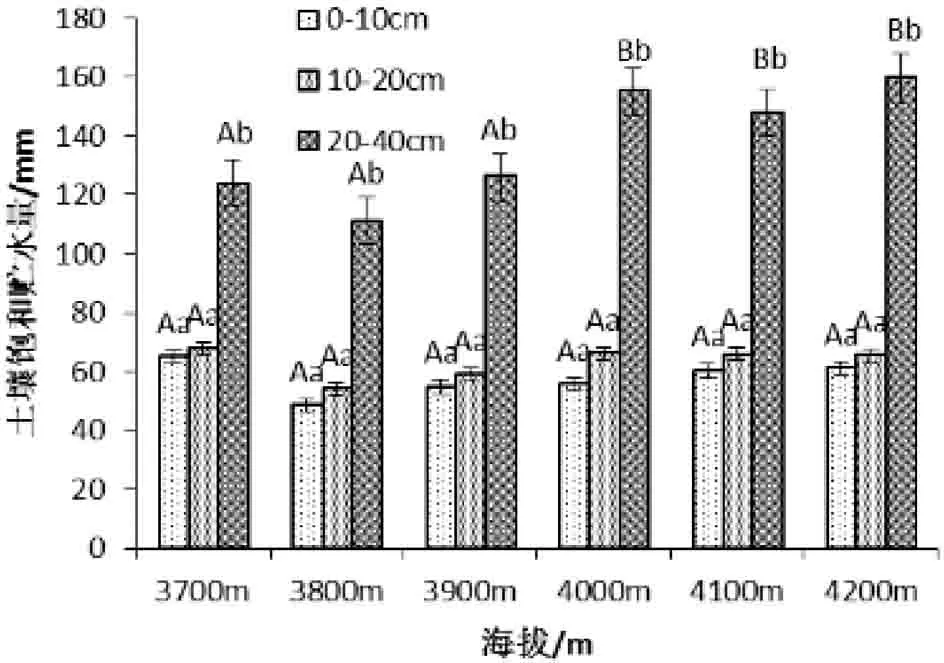

从图4~6可知,色季拉山急尖长苞冷杉林各个海拔梯度上土壤最大吸持水量、最大滞留水量和饱和贮水量均随着土层深度的增加而增加。从不同土壤层次来看,各个海拔梯度带上层土壤(0~20cm)3个贮水量指标均显著低于深层土壤(20~40cm) (P<0.05)。最大吸持水量的最大值出现在海拔4 000m的20~40cm土层,为148.1mm;最大滞留水量的最大值出现在海拔4 100m的20~40cm土层,为16.44mm;土壤饱和贮水量的最大值出现在海拔4 200m的20~40cm土层,为159.64mm。从不同海拔梯度来看,20~40cm土层的3个贮水量指标均表现为海拔3 700~3 900m显著低于海拔4 000m以上(P<0.05)。而0~10cm、10~20cm土壤层次3个贮水量指标在各个海拔梯度间差异不显著(P>0.05)。

图4 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤最大吸持水量特征

图5 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤最大滞留水量特征

图6 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤饱和贮水量特征

3.3土壤渗透性能分析

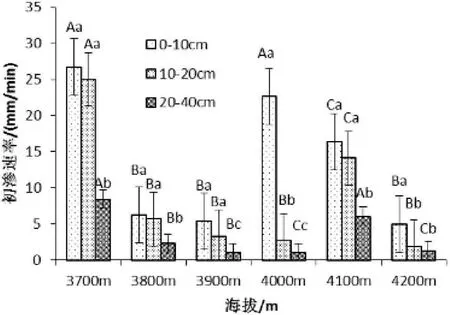

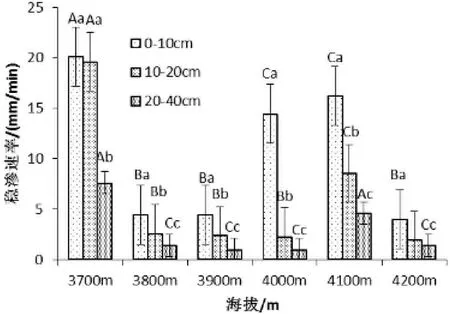

相关研究常用土壤初渗速率、稳渗速率、平均渗透速率和总渗透量来描述土壤入渗特征。

图7 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤初渗速率

图8 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤稳渗速率

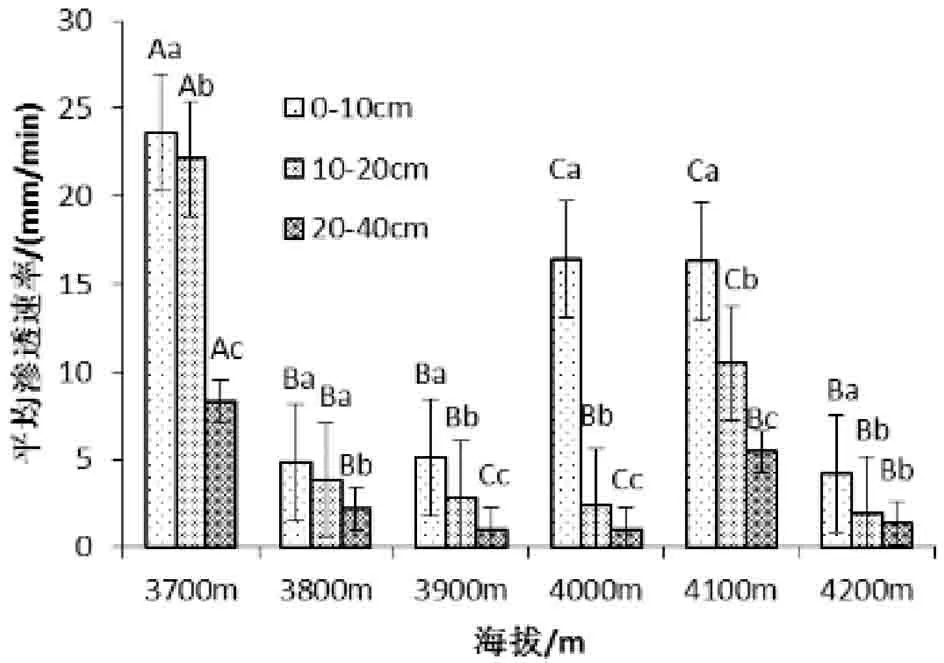

图9 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤平均渗透速率

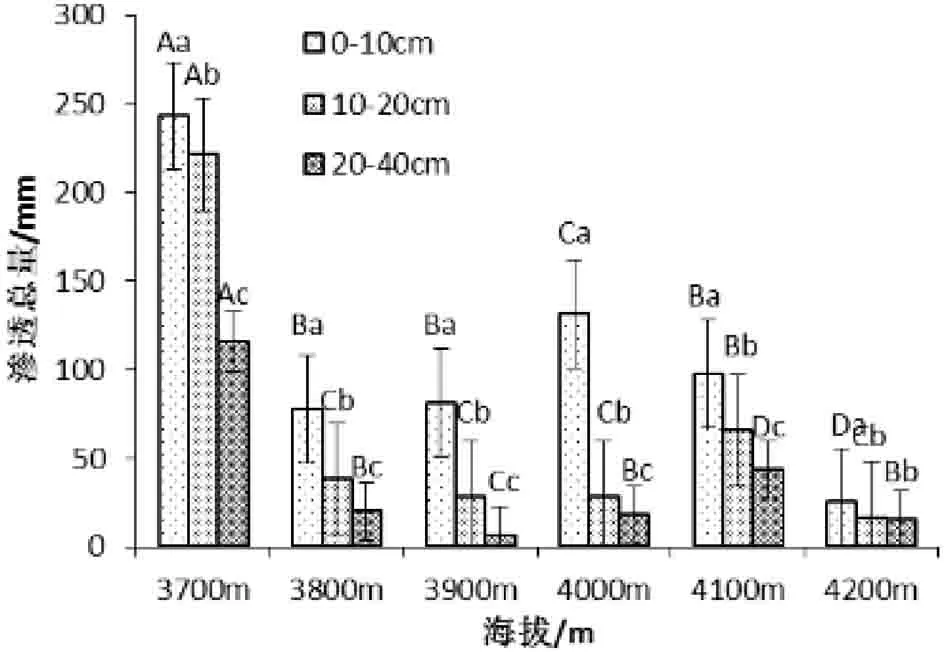

图10 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤渗透总量

从图7~10可以看出,在同一海拔梯度不同土壤层次上,土壤初渗速率、稳渗速率、平均渗透速率和总渗透量4个指标都表现出随着土壤层次的增加而逐渐减小的趋势。初渗速率在海拔3 700m、3 800m、3 900m、4 100m、4 200m均表现出前两个土层(0~10cm、10~20cm)显著高于20~40cm土层(P<0.05),而0~10cm和10~20cm土层之间差异不显著(P>0.05)。而海拔4 000m处3个土层的初渗速率差异显著(P<0.05)。稳渗速率除了海拔3 700m和海拔4 200m处前两个土层之间差异不显著外(P>0.05),其他各个海拔梯度带3个层次土壤稳渗速率差异显著(P<0.05)。从同一土壤层次不同海拔梯度来看,海拔3 700m各个土壤层次上4个入渗指标均和其他几个海拔梯度差异极显著(P<0.01)。各个入渗指标在不同海拔梯度上的大小顺序为:初渗速率3 700m>4 100m>4 000m>3 800m>3 900m>4 200m;稳渗速率3 700m>4 100m>4 000m>3 800m>3 900m>4 200m;平均渗透速率3 700m>4 100 m>4 000m>3 800m>3 900m>4 200m;渗透总量3 700m>4 100m>3 800m>3 900m>4 200m>4 000m。

3.4不同海拔梯度急尖长苞冷山林土壤水源涵养

功能综合评价

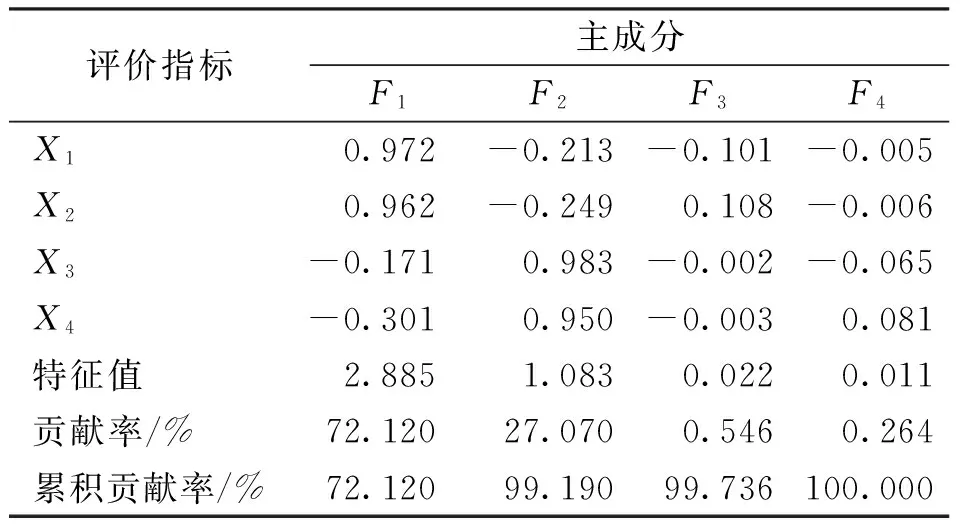

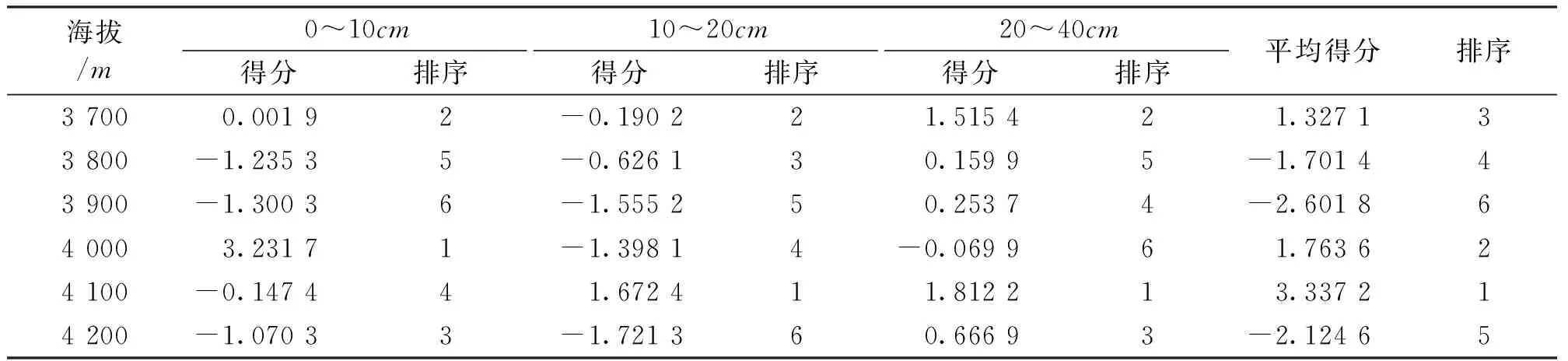

为了综合评价不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能,选取初渗速率(X1)、稳渗速率(X2)、最大吸持水量(X3)、饱和贮水量(X4)为评价指标进行主成分分析(表2)。结果表明,前两个主成分的特征值分别为2.885和1.083,且方差累积贡献率达99.19%,几乎解释了整个总方差,信息损失量很小。因子负荷表明,第1主成分与前两个变量即初渗速率(X1)、稳渗速率(X2)相关性较大,第2主成分与后两个变量即最大吸持水量(X3)、饱和贮水量(X4)相关性较大。经过标准化正交旋转后得到的主成分方程为,F1=0.536X1+0.566X2+0.16X3+0.104X4,F2=0.138X1+0.122X2+0.497X3+0.599X4(Xi为各指标标准化数据)。为了比较不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能,根据第1、2主成分方程,计算出不同海拔梯度不同土壤层次土壤水源涵养功能得分,并进行排序(表3)。从表3可以看出,同一海拔梯度不同土壤层次上水源涵养功能大小规律不明显。总体上看在不同海拔梯度上急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能随着土层深度的增加而增加。同一个海拔梯度不同层次的评价得分与综合平均得分相差不大,但排序又略有不同。其中海拔3 700m处3个层次的排序均为第2,海拔4 100m处10~20cm、20~40cm土层排序为第1,但表层土(0~10cm)排序为第4。综合平均得分来看,不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能优劣顺序为:4 100m>4 000m>3 700m>3 800m>4 200m>3 900m。

表2 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养指标主成分分析

表3 不同海拔梯度急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能评价

4 结论与讨论

西藏色季拉山急尖长苞冷杉林土壤容重在垂直剖面上表现为随着土层的加深而增大,随着海拔梯度的上升而减小;而土壤总孔隙度的变化特征与土壤容重正好相反,这与前人在同一区域的研究结果一致[19~20]。研究区内急尖长苞冷杉林土壤类型一致,坡向相同,海拔梯度对土壤容重的影响主要是由降雨的再分配差异[21]、土壤质地发生变化[22]以及土壤有机质含量的差异[23]造成的。土壤含水量在垂直剖面上表现为随着土层深度的增大而增大,随着海拔梯度的上升而增大。降水沿剖面的再分配,导致了不同海拔带和同一坡面不同位置处土壤含水量不同[24]。色季拉山海拔3 700~4 200m的区域内,由于雅鲁藏布江水蒸汽通道的作用,加之印度洋暖湿气流的影响,降水量随着海拔的变化在同一坡面上的再分配,可能是土壤水分状况出现差异的重要因素。

西藏色季拉山急尖长苞冷杉林各个海拔梯度上土壤最大持水量、最大滞留水量、饱和贮水量均随着海拔的上升而增加。原因是土壤持水能力大小与土壤孔隙度状况、土壤厚度密切相关[25]。吸持贮存是水分在毛管空隙中的贮存,滞留贮存是土壤中自由重力水在非毛管空隙中的暂时贮存,主要容纳降水并及时下渗[4]。两者均具有减少地表径流和防止土壤侵蚀的功能,但只有滞留贮存的水分具有水源涵养的功能。因此土壤非毛管孔隙度大小决定了土壤水源涵养的有效能力。土壤贮水能力的大小与土壤容重、孔隙度密切相关,土壤容重越大,孔隙度越大,说明土壤发育良好,利于水分的保持与渗透[1]。

色季拉山急尖长苞冷杉林土壤入渗性能指标(初渗速率、稳渗速率、平均渗透速率、渗透总量)在同一海拔梯度不同土层上均表现为随着土层深度的加深而逐渐减小的趋势。这与魏强等在甘肃兴隆山的研究结果一致[6]。而从不同海拔梯度看,4个入渗指标在海拔3 700m处呈现最大值,而在海拔4 200m处呈现最小值。说明海拔越高,土壤渗透能力越差。这可能是由以下3方面原因造成的:(1)海拔4 200m处土壤含水率较高,初始损耗较小,导致初渗速率变低,趋于稳渗的时间变短;而海拔3 700m处土壤较干燥,初始入渗速率较大。(2)土壤容重从低海拔到高海拔逐渐减小,土壤质地由疏松变为紧实,土壤水分入渗性能就会变差。土壤物理性质与渗透性关系的研究均发现土壤容重与土壤渗透性能呈负相关[8~10]。初始入渗速率与土壤含水量关系也极为密切[26]。土壤渗透性能是林分涵养水源的重要指标[3],土壤渗透性能越好,地表径流就越小,地表水流失量也会相应减少,发生土壤侵蚀的可能性也会减小。(3)色季拉山海拔4 200m左右是该山体林线位置,急尖长苞冷杉的分布已经稀少,大型乔木数量也在该区域内急剧减少,此地带气候也急剧变化,土壤较板结,土壤厚度也较浅,这些都是造成这一海拔内土壤透水能力差的重要因素。

通过主成分分析综合评价,海拔4 100m处急尖长苞冷杉林土壤涵养水源功能最强,而海拔4 200m和3 900m处最弱。造成这两个海拔梯度功能差的原因是不同的。海拔4 200m处是林线位置,这是受自然环境以及植被的垂直演替造成的;而3 900m海拔范围正是川藏公路318国道所经之处,频繁的人为干扰是造成这个海拔带内急尖长苞冷杉林土壤水源涵养功能较差的重要原因。可见,保护林线植被,特别是在当今全球气候变化的大环境下是紧迫的;同时,应当减少川藏公路沿线带来的巨大人为干扰,以保持色季拉山急尖长苞冷杉林土壤的水源涵养功能。

[1]李奕,满秀玲,蔡体久,等.大兴安岭山地樟子松天然林土壤水分物理性质及水源涵养功能研究[J].水土保持学报,2011,25(2):87-96.

[2]张雪燕,刘常富,王彦辉,等.宁夏六盘水山地区不同森林类型土壤的蓄水和渗透能力比较[J].水土保持学报,2007,21(1):95-98.

[3]刘韶辉,项文化,方江平.西藏南伊沟原始林芝云杉林土壤水文的物理特征[J].中南林业大学学报,2010,30(7):15-17.

[4]韩路,王海珍,于军.塔里木河上游不同植被类型土壤水文特性研究[J].水土保持学报,2013,27(6):124-130.

[5]喻明美,谢正生.广州市白云山五种森林类型的土壤渗透性研究[J].水土保持研究,2011,18(1):153-158.

[6]魏强,凌霞,张广忠,等.甘肃兴隆山主要森林类型土壤渗透性[J].东北林业大学学报,2013,41(3):57-63.

[7]李建兴,何丙辉,湛芸.不同护坡草本植物的根系特征及对土壤渗透性的影响[J].生态学报,2013,33(5):1535-1547.

[8]赵洋毅,王玉杰,王云琦,等.渝北水源区水源涵养林构建模式对土壤渗透性的影响[J].生态学报,2010,30(15):4162-4172.

[9]李建兴,何丙辉,梅雪梅,等.紫色土区坡耕地不同种植模式对土壤渗透性的影响[J].应用生态学报,2013,24(3):725-731.

[10]秦华军,何丙辉,赵旋池,等.西南喀斯特山地林下经济模式对土壤渗透性的影响[J].中国农业生态学报,2013,21(11):1386-1394.

[11]刘洁,李贤伟,纪中华,等.元谋干热河谷三种植被恢复模式土壤贮水及入渗特性[J].水土保持学报,2014,28(1):53-62.

[12]闫建梅,何丙辉,田太强,等.川中丘陵地区不同土地利用方式土壤入渗与贮水特征[J].水土保持学报,2014,28(1):53-62.

[13]李建兴,何丙辉,徐小军,等.生物埂护坡下不同土地利用方式对土壤渗透性的影响[J].水土保持学报,2012,26(6):243-253.

[14]赵锦梅,张广罡,刘长仲.东祁连山土地利用方式对土壤持水能力和渗透性的影响[J].自然资源学报,2012,27(3):422-428.

[15]罗大庆,王军辉,任毅华,等.西藏色季拉山东坡急尖长苞冷杉的结实特性[J].林业科学,2010,46(7):30-35.

[16]普布次仁,赵垦田,杨小林.温度对不同海拔梯度急尖长苞冷杉种子发芽的影响[J].西部林业科学,2014,43(4):132-135.

[17]汪松,解炎.中国物种红色名录(第一卷:红色名录)[M].北京:高等教育出版社,2004.

[18]国家林业局.中华人民共和国林业行业标准:森林土壤分析方法[M].北京:中国标准出版社,1999:22-24.

[19]周晨霓,马和平.西藏色季拉山典型植被类型土壤活性有机碳分布特征[J].土壤学报,2013,50(16):180-184.

[][]

[20]马和平,郭其强,刘合满,等.藏东南色季拉山西坡土壤有机碳库研究[J].生态学报,2013,33(10):3122-3128.

[21]吕贻忠,李保国.土壤学[M].北京:中国农业出版社,2006:139-190.

[22]杨淑贞,马原,将平,等.浙江西天目山土壤理化性质的海拔梯度格局[J].华东师范大学学报(自然科学版),2009,11(6):101-107.

[23]胡启武,欧阳华,刘贤德.祁连山北坡垂直带土壤CN分布特征[J].山地学报,2006,24(6):654-661.

[24]严代碧,岳永杰,郑邵伟,等.岷江上游干旱河谷区土壤水分含量及其动态[J].南京林业大学学报(自然科学版),2006,30(4):64-68.

[25]徐小军,何丙辉,胡恒,等.汶川地震区土壤物理性质与渗透性的坡面分析[J].水土保持学报,2001,25(6):34-39.

[26]段兴凤,宋维风,李健,等.云南元阳梯田水源区森林土壤入渗特征研究[J].水土保持通报,2011,31(4):47-52.

Water Source Conservation Function of Abies georgei var. smithii Forest at Different Elevations of Sygara Mountains

SHI Yu-long,ZHOU Chen-ni,QIU Ying-qiang,WANG Jian-feng

(Research Institute of Plateau Ecology,Tibet Agriculture and Animal Husbandry College,Linzhi Xizang 860000,P.R.China)

Soil physical properties and water source conservation function ofAbiesgeorgeivar.smithiiforest at different elevations from 3 700m to 4 200m of Sygara Mountains in Xizang were comprehensively evaluated.The results showed that the soil bulk density increased gradually with the increase of soil layer and it decreased with the increase of elevation,while the changing characteristics of soil total porosity was the opposite of soil bulk density.The soil bulk density at 4 200m of 0~10cm soil layer presented the minimum value with 0.561g/cm3.It reached the maximum value with 1.1g/cm3at 3 800m of 20~40cm soil layer.Soil maximum moisture capacity,maximum water-holding capacity,and saturation water storage were all increased with the increase of elevation.Soil infiltration indicators (initial infiltration rates,steady-state infiltration rates,mean infiltration rates,and the total penetration) were decreased with the increase of soil depth at the same altitude.Four soil infiltration indicators showed the maximum value at 3 700m,and the minimum at 4 200m.Through PCA,the soil and water source conservation function at 4 100m were the strongest,and weak at 4 200m and 3 900m.In general,the most important influence factors of soil and water source conservation functions ofAbiesgeorgeivar.smithiiforest in Sygara Mountains were the fragile habitat of Alpine tree line and the human disturbances.

water source conservation; soil property;Abiesgeorgeivar.smithii;Sygara Mountains;elevation gredient

2015-10-09

西藏自治区“基于多源遥感影像及 BP 神经网络模型的色季拉山区鲁朗河流域森林动态变化分析”项目,国家西藏林芝森林生态系统定位站资助项目(2012-LYPT-DW-016),西藏大学农牧学院定位站开放课题(XZA-211-0713-D)。

石玉龙(1991-),男,硕士研究生,主要从事高原土壤水分动态研究。

简介:周晨霓(1984-),女,硕士,讲师,主要从事高原土壤生态研究。E-mail: 106732825@ qq.com

S 714.7

A

1672-8246(2016)04-0147-08

doi:10.16473/j.cnki.xblykx1972.2016.04.025