前行中的贵州电影产业

沈蓓蓓,李 蕾(..贵州民族大学传媒学院,贵州 贵阳 55005)

前行中的贵州电影产业

沈蓓蓓1,李 蕾2

(1.2.贵州民族大学传媒学院,贵州 贵阳 550025)

2014年是贵州电影产业全面深化改革的重要元年,伴随着中国全面建设文化产业的号角,贵州电影产业的发展得到了来自国家以及本省的政策支持,呈现出积极的发展态势。贵州少数民族题材电影及微电影成为年度生产亮点,电影票房与影院建设交相辉映、农村公益电影展映活动圆满完成,电影产业链实现纵向衍生。电影产业发展的同时也面临着诸多挑战:产业链发展的不完善、电影内容的单一化及电影人才的匮乏等,因此创新电影内容与类型、建立合理的人才机制就显得尤为重要。本文对不断发展中的贵州省电影产业作了全景式的描述,以期对其目前的状况有更进一步的了解。

贵州电影;电影产业;少数民族题材电影

DOI:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2016.03.018

一、贵州省电影产业发展政策环境

2014年是贵州电影产业全面深化改革的元年,一方面得益于国家对文化产业的大力支持,另一方面也与贵州省全力构建“多彩贵州”文化品牌息息相关,这一年贵州电影产业实现发展环境稳定,市场空间大,保持着健康平稳的发展态势。

(一)国家层面

在国际舞台上,文化历来是衡量国家实力的标准之一,2009年《文化产业振兴规划》的出台将文化产业的发展正式提上了日程,把建设文化强国列入到国家战略当中,电影的产业化发展大幕也逐渐拉开了。

2014年,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,把“推进文化体制机制创新”作为指导思想,“完善文化管理体制,建立健全现代文化市场体系,构建现代公共文化服务体系,提高文化开放水平。”[1]与此同时有意识地将文化产业作为国民经济支柱产业来发展,从宏观政策上给予了电影产业大力的支持。2014年的国发15号文件《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》立足于文化事业单位的企业化改革,通过改制提升企业及事业单位的自主创新能力,并会积极引导文化类企业性质的单位开拓市场,寻求发展,文件的出台必将会提升电影产业的整体创新和管理能力。

2014年,国家财政部、新闻出版广电总局、中国人民银行等七个部委联合发布的财教56号文件《关于支持电影发展若干经济政策的通知》中,明确表明会加大电影产业的财政支出,通过文化产业专项资金、税收优惠政策等方式逐步推动电影产业的发展,《通知》中特别强调要大力支持农村电影放映工作,从2014年1月1日一直到2018年12月31日将会对该项活动免征增值税,这项政策充分拓宽了电影放映渠道,让电影承担起更多传播文化的责任。“《通知》明确‘可通过单独新建、项目配建、原地改建、异地迁建等多种形式增加观影设施,并针对不同情况分别实行协议、挂牌等差别化的土地供应政策’。”[2]这项政策为电影院线的发展提供了保障。《通知》中还写到会对中西部地区县级城市影院的建设提供资金补贴,逐步缩小中西部与东部地区的差距,促进社会公平。纵观整个文件,从财政补贴到金融机构的全力支持再到土地政策的运用,全方位地把产业链的每一个环节都进行了完善,切实地帮助了中国电影产业的发展,是近年来扶持力度最大的文件之一。

同年7月,在全国电影工作座谈会上,中宣部部长刘奇葆同志深入分析了当前电影产业及电影工作面临的机遇与挑战,面对众多发展方面的压力,我们首先要把提高电影质量放在首位,要坚持“内容为王”、“技术为基”以及“人才为本”。10月15日,在北京召开的文艺工作座谈会上,习近平总书记高度赞扬了中国电影在改革开放的时代背景下取得的成绩,国产电影在面临外来电影时的临危不惧以及主动寻求创新发展的态度值得肯定,电影作为一个文化传播的载体增强了中国的软实力,这次会议在肯定成绩的同时,也为中国电影产业的下一步发展明确了方向。

(二)贵州省层面

在国家政策的大力支持下,贵州电影产业近年来在国发2号文件关于“依托贵州多民族文化资源,建设一批文化产业基地和区域特色文化产业群,深入挖掘民族文化,做大做强以‘多彩贵州’为代表的民族歌舞、工艺美术、节庆会展、戏剧、影视、动漫等文化品牌,培育一批有特色、有实力、有竞争力的文化骨干企业,积极引进文化产业领域战略投资者”[3]的引导下出现了蓬勃发展态势,贵州省也不断推出以贵州文化为核心的电影作品,逐渐打造“贵州电影”和“贵州制造”,逐渐完善电影管理及监管系统。

2014年,贵州省首先对电影有关部门进行了整合,贵州省委省政府决定将原贵州省广播电影电视局和原贵州省新闻出版局合并组建成贵州省新闻出版广电局,加挂版权局牌子,新成立的贵州省新闻出版广电局下设了电影电视剧处,有效地加强了对电影产业的管理,在其官方网站上定时公布有关电影发行和放映的制度性文件和通知,并公开了电影票房和院线的建设,产业发展逐渐步入正轨。其次,贵州省在本年度加大了对文化产业的支出,并将文化产业作为本省的特色产业,以“多彩贵州”为核心的文化品牌相继诞生,组织构建了多家文化产业企业,大力加强人才扶持力度,贵阳市作为文化产业发展的主阵地,也相继出台了《关于促进文化旅游业发展的若干政策措施》、《关于进一步促进文化和旅游融合发展的实施意见》,后者还明确表示“对创作贵阳题材影视、演艺剧目作品在全国城市院线公映、上演票房达总投资1.3倍以上,或在农村电影公益平台发行订购6万场以上的,补助50万元。”[4]2014年7月19日,“多彩贵州”非物质文化遗产重大题材创作生产工程五年计划实施,这项工程希望通过电影等多种表现方式保护文化遗产,传播贵州文化。2014年贵州省全面建设“四位一体”广播影视综合服务体系,其中农村公益电影放映活动的支持力度得到加强,以政府为主导,农村电影放映工作在2014年得到了全面的提升,为电影的传播贡献了力量。

各级政策的出台对贵州电影产业的发展无疑是锦上添花,在这些政策的引导下,贵州全年电影生产进一步提高,银幕数量迅速增加,观众观影热情不断高涨,票房收入的增加直接带动了产业的快速发展,贵州本土制作的电影也开始走上院线,踊跃出一批优秀的贵州籍导演和演员,整个行业呈现出稳步发展的局面。

二、近年来贵州电影产业发展现状

电影产业是当前贵州省文化产业的重要组成部分,进入新世纪以来,依靠得天独厚的喀斯特地貌特征和独一无二的少数民族文化,贵州省电影产业发展迅速。电影生产量逐年递增,从2005年的《开水要烫姑娘要壮》到2014年融入商业价值的影片《剑河》和《侗族大歌》,从电影的内容和投资规模上来讲都实现了质的飞跃,并且先后出现了以胡庶、丑丑、潘瑞、陶明喜等为代表的多位本土电影导演,他们的作品屡次在国内外的比赛中斩获佳绩,体现出了贵州本土的民族特色和独树一帜的贵州形象。与此同时,电影院与院线制的跨越式发展,电影票房的高涨和放映渠道的拓宽延伸了贵州电影产业的生命。可喜的是,2014年贵州省还多次承办国内及省内电影比赛和颁奖活动,开展农村公益电影放映活动,微电影产业更是从无到有逐渐兴盛。

(一)电影产量稳步提升,民族特色彰显优势

2014年,中国电影的生产量总体保持平稳态势,全年生产了618部故事片,相比2013年降低了20部,相比2012年降低了127部,全年动画电影、纪录电影、特种电影、科教电影共生产140部,同比降低了46部。中国电影在2014年整体数量下降,这与该年度电影生产本着降低产量,提高质量的方针有关,不仅有效地避免了生产过剩,而且促使了中国电影走上供求均衡的新常态。在电影生产量从2012年开始有所下降的趋势之下,2014年贵州电影的生产量却保持了高速度的发展趋势,以少数民族题材为主,微电影产量高涨,成为宣传贵州文化的又一个主力军,并且在电影的制作上寻求多方合作,优势互补,不仅生产出大量贵州电影,而且努力为多部电影提供拍摄场地,借此传播贵州形象,引起贵州旅游业的蓬勃发展。

一)以贵州少数民族题材的电影生产为核心

贵州省是一个少数民族聚居的省份,有世居民族18个,各民族之间互惠共赢,共同创造了灿烂的贵州文化。因此,发展少数民族题材电影是贵州电影发展的必由之路。2014年贵州电影的生产主要以该题材的电影为核心,充分展现了贵州本省世居的苗族、侗族、水族等少数民族的风俗传统和人文特色,在展现不同少数民族文化的同时,也为贵州电影产业的进步奠定了基础。

2014年是贵州少数民族题材电影大丰收的一年,全年有十余部电影投入拍摄,并且有多部电影走上院线,迈出了贵州电影走上大银幕的第一步。首先,展现本土苗族的电影甚多,有贵州作协和都匀作协合作创作的苗族题材故事片《苗山花》,该片由高伟宁导演操刀,贵州翰韵文化有限公司出品,是贵州省第一部苗族电影故事片,该片以解放前在贵州麻山地区的“熊氏三兄妹”的传奇故事为蓝本,着重讲述了苗族姑娘熊三妹,故事开始于20世纪30年代,女英雄熊三妹和她的两个哥哥发动苗民起义,在共产党的帮助下成立了麻山农民自卫团,自此,麻山农民自卫团与国民党地方势力展开艰苦卓绝的斗争,在这场大革命中,各族同胞纷纷揭竿而起,加入到反抗国民党暴政的革命事业中,通过这场斗争,麻山人民最终赢得了解放,影片荡气回肠,展现了苗族人坚韧不拔,追求自由的决心和信念,更是表现中国共产党引导少数民族群众寻求解放的经典之作。陶明喜导演执导了喜剧励志电影《灵魂的温度之男人制造》,本片是为了纪念贵州省春晖行动而特别制作的,联合了中共锦屏县委宣传部、贵州省春晖行动发展中心、贵州和广州的盛世华映传媒有限公司以及贵州百里杜鹃旅游开发投资公司,并且也将登上大银幕与全国观众见面,影片围绕着感恩这个主题展开,在外游子心系家乡,与一个建筑商携手走上慈善道路,情节跌宕起伏又不失幽默,香港喜剧演员罗家英的加入,让影片增色不少,另一部由他导演的民族动作大片《剑河》则是2014年贵州电影的佼佼者,该片完全由贵州本土的团队打造,开启了贵州电影商业动作片的时代,讲述了清朝末年居住在贵州剑河两岸的苗族和侗族村寨之间的恩怨,已于2014年10月24日上映,成为了少有的贵州本土进入院线获得票房收入的影片。著名儿童电影导演郦虹执导的《苗娃》则是一部表现苗族儿童的公益电影,也是一部展现亲情之作,由贵州、深圳、喀什三地联合打造,透过影片可以看到苗族人的生活、西江千户苗寨的秀美以及苗族天籁般的飞歌,在美国洛杉矶举办的2015世界民族电影节上荣获最佳儿童片奖。田野导演的《岜沙汉子》是一部讲述贵州岜沙苗族的纪录片电影,在第48届美国休斯顿国际电影节上荣获民族文化类纪录片金奖,该片摄制组冒着酷暑6次进入从江县岜沙苗寨拍摄,深度展现岜沙汉子从少年到老年的生活。其次,展现贵州水族和侗族的电影紧随其后,白海滨导演的《山那边有匹马》就是表现水族风貌的绝佳之作,该片改编自贵州作家山峰的励志旅行小说《骑士少年的歌声》,由“文艺片女王”黄璐担当主演,影片讲述了水族叛逆少年潘攀与自己唯一的知心朋友一匹红鬃马之间的故事,潘攀是一个不善于言表的孩子,当马突然之间失踪之后,他便陷入了极度的自责和痛苦之中,志愿者艾美老师于是踏上了为他寻马的道路,一个感人肺腑的故事道出了最为质朴的心灵。著名贵州籍女导演丑丑在考察多年之后的力作《侗族大歌》于今年开拍,该片是中国少数民族电影工程五部影片之一,讲述了阿莲、那福、千树三个侗族歌师之间为爱生死相守,投资4500万,在贵州省从江县取景,2015年6月全国院线上映,7月到8月登陆中央电视台播放。

表1 2014年生产的贵州少数民族题材电影

二)贵州微电影蓬勃发展

“数字技术的出现,使得视觉文化真正的成为一种平民文化、大众文化。就好像白话文的普及使得每个识字的人都可以写作一样,数字技术带来的巨大变革,使每个普通人能够像使用文字符号创作文学作品一样创造属于他们自己的视觉作品。”[5]2014年中国电影产业的关键词之一便是电影与互联网,如今的互联网已经成为人们生活必不可少的一部分,数字技术的出现使人们开始关注到了视觉文化,然而电影也顺应了时代的要求,将自身与互联网捆绑在一起,微电影产业也就应运而生。

2001年,香港导演伍仕贤拍摄的反映人性的11分钟的短片《车四十四》被看做是中国微电影的火种,2011年,11度青春系列微电影使得“微电影”一词一夜之间家喻户晓,微电影正式在中国这片土地上生根发芽。微电影以微时长、微周期、微投资的特点赢得了市场的认可,它是人们展现自我的方式、是一种宣传的工具、是“快餐文化”在电影领域的反映,是电影产业当中不可小视的一股力量。如今,源于对当下贵州省情的考虑,以及贵州电影费力却不叫好的实际情况,微电影便成为了一条可取的发展道路,由颜振豪创作并主演的微电影《陪你去贞丰》,是贵州省第一部微电影,2012年25分钟的微电影《背出来的鱼水情深》是首部贵州纪实类微电影,白筱娴创作的《你不来,我不老》、《爱在爱你》等微电影在网络上点击率颇高,紧接着,一批贵州题材、贵州制造的微电影相继问世,在微电影浪潮席卷下,也诞生了许多导演,但这些都还只是初探,没有形成气候。

2014年贵州省举办了首届“追逐中国梦·筑梦贵阳”微电影大赛,大赛旨在通过微电影展现人们的梦想与追求,用每一个人的梦想编织出最伟大的中国梦。《梦巴士》、《龙场遗梦》、《影子》、《梦在贵阳》、《底线》等微电影脱颖而出,这次比赛的成功举办正是肯定了微电影在推动贵州电影产业发展方面的努力。第二届中国贵州微电影节也在今年如期而至,大赛旨在以比赛的形式鼓励传媒企业、在校大学生、个人及团队制作微电影,希望通过微电影作品的搜集,发掘更多的影视人才,拍摄出具有贵州本土民族特色,传播正能量的作品,这也是贵州省2014年“明礼知耻·崇德向善”系列活动的一部分,由贵州广播电视台选送的《村支书的榜样——文朝荣》获最佳微电影奖,《中国合租人》、《铜铃》、《我要当班长》、《让世界安静》等多部作品分获大赛主竞赛单元的其它奖项。

微电影成为了贵州电影生产的核心成份,2014年全年生产的微电影数量可观,内容丰富,类型多样。有用以宣传的微电影作品,如荔波县宣传片《追·寻》、贵阳市花溪区宣传片《缘来青岩》、西江千户苗寨宣传片《缘份西江》等,兴义宣传片《发呆的地方》结合了音乐、旅游等元素,全方位展现了兴义市的景观和人文,该片是旅游音乐微电影《我在丽江等你》的第一集,获得了首届万峰林国际微电影盛典综合类奖。有公益类微电影,如关爱青春期孩子微电影《19岁》、关注留守儿童微电影《云下的山》、全国首部苗语青春励志公益微电影《苗欧桑》、贵阳首部创业公益微电影《梦想贵阳》,《我的男友和闺蜜》、《煤海伏波》、《水》、《面对》、《悔悟》等人民检察院反腐倡廉公益微电影,这些微电影关注弱势群体,关爱儿童,关注社会,关注未来。有传纪类微电影,《梦巴士》的原型就是“全国道德模范提名奖”获得者彭文军,通过回忆和现实交融的手法,再现了彭文军真实感人的故事。

贵州微电影产业的发展已经如火如荼,微电影作为一种电影的形式已经被受众所接受,微电影的发展由主要依托于高校转为依托于高校、传媒企业、政府三方,创作队伍也更加完善,未来的微电影产业园区的建设也将指日可待。

(二)电影票房收入增长,影院建设速度迅猛

“2014年,全国电影票房收入296.39亿元,同比增长36.15%,十二年来平均增幅超过30%。中国内地电影票房约相当于北美地区票房的1/2,全球总票房收入的13%,继续保持全球第二的位置。2014年,全国31个省(直辖市、自治区)票房均出现不同幅度的增长,有10个省的票房收入超过10亿元,排在第一名的是广东省,票房总数是41.48亿元,比2013年增长211亿元。”[6]全国电影的高票房透视了电影市场的“加速度”运行,贵州省电影票房收入也相较2013年有所提高,不但票房上突飞猛进,本土电影也在寻求院线突破上有所收获。

“2014年上半年,全省电影票房收入1.41亿元,同比增长28.66%,累计放映电影270390场次,观影人数达387万人次。截止6月底,全省共有65家城市影院,银幕294块,其中:2014年上半年新增影院7家,新增银幕19块。”[7]截止2014年9月,“全省电影票房收入2.26亿元,同比增长37.97%,比2013年全年电影票房增加0.11亿元,累计放映电影420850场次,观影人数达632万人次。”[8]可见,贵州省电影票房收入出现了可喜局面,观影人群在逐渐上升,人们走入电影院看电影的习惯在逐步养成,票房收入的迅猛发展也反映了电影这个媒介具有强大的生命力和创造力,对拉动贵州省经济的发展具有促进作用。

除了在票房上收获了成功,2014年对贵州本土电影来说也是可贺的一年,这一年贵州电影不再只是小众化、文艺范,而是努力开辟出了商业之路,首次走上院线,开始获得票房收入。电影《剑河》以贵州本土团队为核心,以国内外众多优秀团队为辅,力求在观众面前展现出不一样的贵州电影,从内容上讲,“民族武侠片”的招牌本身就极具吸引,再加之《剑河》团队在全国17个城市投放硬广,通过股份转让实现了在全国范围内投放广告,近万屏的广告效应和影片自身的魅力,使得它在2014年大获全胜,“根据主流院线抽调数据显示,《剑河》获得万达影院5%的排片,华谊兄弟影院7%-10%的排片,金逸7%-10%的排片,整体预排片约为8%左右,随着公映日期的临近,将接近13%,上海大光明院线在11月17日后开展10元专票包场的活动,华谊重庆影院开展‘每天130名包场观影’活动。”[9]与此同时,《剑河》还积极与网站、移动客户端进一步合作,逐渐摸索出一条线上线下的互动、按照效果进行实际票房转化的营销方式。在黔南取景拍摄的红色电影《近距离击杀》也在2014年上映,截止同年5月25日票房总收入为58万元,影片一举拿下了2014中国电影百合奖优秀故事片奖、第十七届上海国际电影节传媒大奖和国家五个一工程奖,虽然票房并未超过百万,但也不失为一次努力的尝试,黔南州在参与拍摄这部电影后计划在一年内打造20部微电影、10部电影,票房的失利并未打消贵州电影人的创作激情。

“2014年,中国全年新增影院1015家,新增银幕数量5397块,平均每天增加银幕15块,全国银幕总数已高达2.36万块,银幕数量创历史新高。其中,县级城市拥有数字银幕7204块,在重庆、河北、浙江等10省(市)实现了县级城市数字影院全覆盖。”[10]“贵州省截止2014年9月底,全省共有70家城市影院,银幕306块,其中2014年1至9月新增影院12家,新增银幕31块。”[8]同比2013年稍有提升,影院建设速度实现了跨越式的发展。从2015年起,中央政府对中西部地区和东部的县城、乡镇建设影院会有所帮助,在这些地区可以先行建设数字影院,政府会随后对建设项目提供相应的补助,这也必将会影响贵州省县级以下电影院的深入建设,推动电影院线的快速建设,提高票房收入。

(三)农村公益电影放映活动成效显著

“2014年,贵州省将农村公益电影放映活动列入到省委省政府全省十大民生工程当中,2014年我省的全年目标是217188场,截止到上半年,全省已经完成116288.61场放映任务,占全年计划任务的53.54%,观影人数达778万人,超额完成43%的半年放映进度目标任务。”[11]2014年上半年贵州农村公益电影放映活动基本落到了实处,观影人群相比2013年上半年明显提高,切实体现了公益电影活动的初衷。“截止到2014年11月12日,全省累计共放映农村公益电影225765.78场,已全面完成2014年度217188场的年度放映目标任务,并超额完成2014年度目标任务3. 95%。”[12]从数据中可以看出,我省2014年在11月就已经提前完成任务,并且超额完成了既定目标,这与政府的重视程度是密不可分的,《建党伟业》、《建国大业》等主旋律电影更是受到了人民群众的一直好评,放映成效显著。

农村公益电影放映工程是国家为丰富广大县级以下的人民群众的精神生活而特别开展的公益活动,目的在于普及优秀的文化成果,提升人民群众的文化素质,让广大人民群众看到、看好电影,通过放映电影来传播社会主义核心价值观,提升国名素质,在放映的同时也使得优秀电影作品广为传播。然而,如何能够在未来将这项惠民政策发挥的更好,是未来摆在广大电影放映工作者面前艰巨而崇高的任务,当前,公益电影放映面临着改革转型,不仅要将公益电影在农村得到发展,还要让公益电影走进校园、走进社区,未来应当不断提升放映人员的个人素质及技能,放映过程中的后勤保障,确保活动顺利执行,还要不断加大监管力度,使每一场放映都能落到实处,争取实现农村电影放映社会效益和经济效益的双丰收,走出一条可持续发展的新路,努力推动社会主义新农村的建设,努力将公益电影发挥出实际的作用。

(四)贵州省电影产业链实现纵向衍生

电影产业链是生产、发行、放映三大环节的结合,然而近年来贵州电影产业除了自身寻求发展以外,还不断呈现出多角度、多方位、多产业积极衍生的特点,在这些领域的不断拓展,也反过来作用于贵州电影产业的建立。产业联动效应的提高对电影产业发展来说是一个契机,对进一步形成产业集聚奠定了坚实的基础。

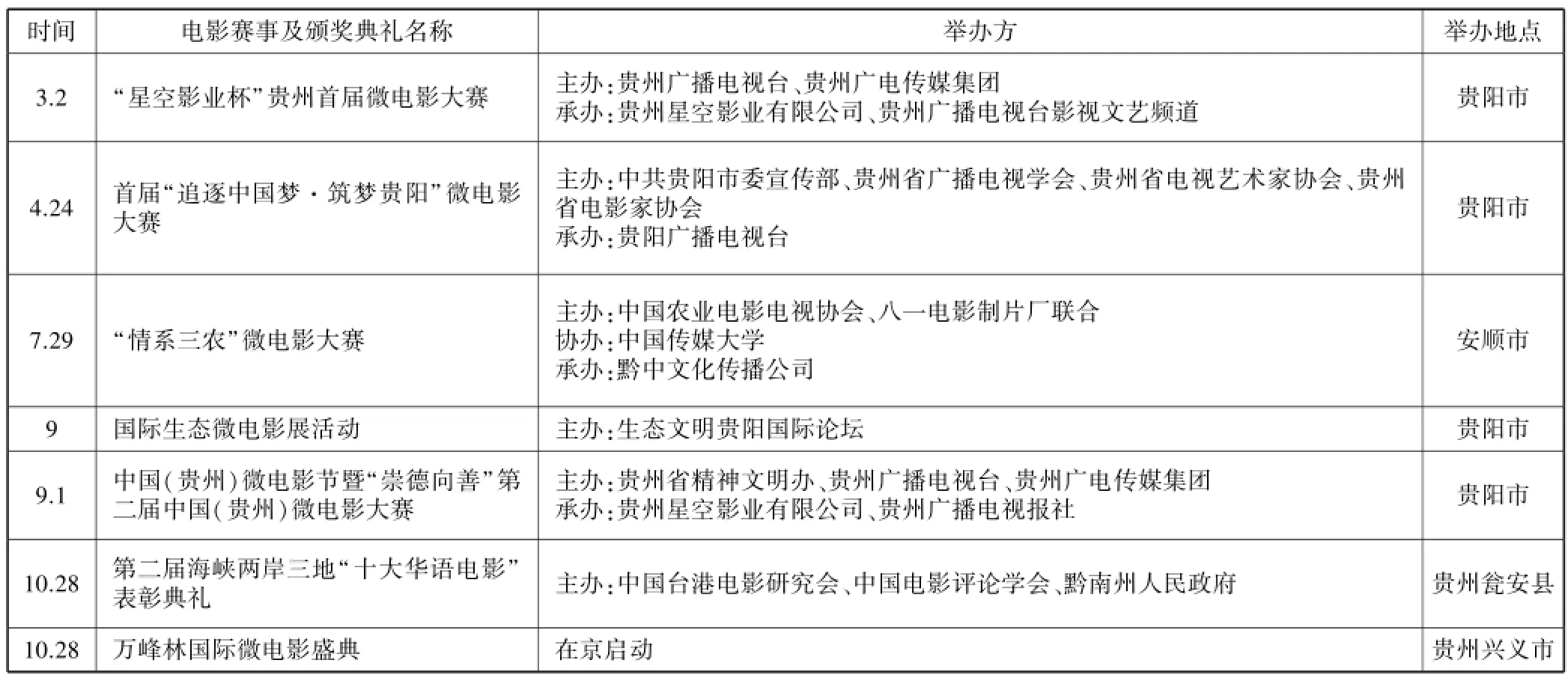

2014年是贵州电影赛事及颁奖典礼举办频繁的一年,客观上促进了贵州电影产业的进一步发展,培养了贵州电影的接班人,也是贵州省积极融入到电影发展前沿的坚实一步。电影赛事总体表现为微电影大赛数量多、类型广,奖项设置专业,突出多彩贵州文化,举办成果显著,在2014年9月举办的第二届中国贵州微电影大赛就是其中的代表,大赛除设有与一般比赛相同的最佳微电影、最佳导演、最佳演员等奖项之外,还依照贵州的本土特色设立了“多彩贵州”奖,该项奖励旨在激励更多的创作者关注贵州元素,也有具有国际影响力的赛事,如2014年9月在贵阳举办的国际生态微电影展活动,比赛呼吁绿色、低碳生活,将生命与环保融合在一起,希望用微电影的形式向全人类倡导生态文明理念,获奖作品有机会亮相2015年在巴黎举办的第21届联合国气候变化大会,2014 年10月28日首届万峰林国际微电影盛典在北京启动,在启动仪式上主办方宣布该赛事将长期落户在贵州省黔西南州兴义市,并于2015年2月在兴义市正式举办,首届比赛会以“微时代 全媒体新兴义”为主题,展现贵州风采,推动微电影的发展,这标志着贵州从此拥有了国际水准的微电影大赛。贵州全年承办的电影类颁奖典礼体现了权威性和方向性,于2014 年10月28日举办的第二届海峡两岸三地“十大华语电影”表彰典礼是与国内金鸡百花电影节、电影频道电视电影百合奖平行的四大电影节之一。

表2 2014年度贵州省主要电影赛事及颁奖典礼

2014年,在贵州电影产业的带动下,影视旅游业蓬勃发展。“电影文化空间与旅游文化空间经过产业融合形成新的电影旅游文化空间,打破了传统的地理空间和产业空间的藩篱,促成了电影的无形空间的有形化以及旅游地有形空间的无形化过程,创造出1+1 >2的协同效应”[13],影视旅游业的出现正是电影文化在旅游业中的反映。首先,贵州省旅游资源丰富多样,独特的风土人情和地貌环境吸引了游客的同时也吸引了众多制作团队,这些具有区域特色和垄断性的奇观是电影作品出彩的理由之一,曾经在贵州拍摄的影片《寻枪》成为了青岩古镇的代言人,宁敬武导演的《滚拉拉的枪》将唯一一个能持枪的部落岜沙苗族呈现给了世界各地慕名而来的游客,电影《阿娜依》是中国第一部描写苗族侗族的原生态电影,在国际上获得大奖之后,贵州黔东南苗族侗族自治州的民族风情瞬间风靡。2014年生产的电影和微电影是2015年度促进影视旅游业发展的主力军,电影中的山水风景是吸引大批游客的原因之一,电影《剑河》的拍摄地剑河县成为了旅游的热门地区,老山界、十里杜娟、盘溪瀑布群、平塘溶洞群等风景名胜成为旅游首选,《侗族大歌》作为宣传世界非物质文化遗产的电影,以歌会友,吸引了众多海外游客的驻足,长期以来,贵州少数民族文化一直是作为中国标识出现在世界文化之林中,少数民族题材电影往往会获得国际大奖,电影在宣传贵州的喀斯特地貌和民族文化的同时,有效地推动了国外的游客到贵州旅游的动力,电影为贵州旅游产业开阔国际市场带来了前所未有的机遇。其次,红色电影也是影视旅游得以发展的重要原因,电影中反映的革命热情和贵州所承载的红色文化推动着更多的游客前来瞻仰和学习。

贵州电影产业链的下游衍生产业还包括电影类刊物。2014年是贵州省《电影评介》杂志创刊35周年,从创刊伊始就本着“研究影视、服务影视”的宗旨,是贵州省本土电影类核心期刊,也是全国的中文核心期刊之一,更是中国具有影响力的电影研究的阵地,凭借敢于讲真话、敢于直言不讳的风格受到电影理论专家的青睐,是影评爱好者交流的平台。当代贵州期刊出版传媒集团有限责任公司从2013年接管以来,《电影评介》杂志不断推陈出新,努力提高杂志的学术水平,为中国电影的理论研究做出了贡献。此外,《贵州大学学报》(艺术版)的“影视艺术研究”栏目长期开设电影研究专题,在国内具有广泛的影响力,能为贵州电影产业提供很好的学术平台。

三、贵州电影产业发展的不足

纵观与贵州省接壤的湖南、重庆、四川、云南和广西五省的电影产业发展状况,可以明显的感受到我省对电影产业重视不足,同样也是少数民族聚居的云南和广西两省则已经先于贵州完善了电影市场,电影产业带来的直接经济利益已初见成效。所以,贵州电影产业要走上更完备的产业发展道路刻不容缓,然而,由于受贵州省经济发展水平的制约,贵州电影产业的发展没有形成一定规模,仍然处在初级阶段,还存在诸多不足之处。

(一)本土电影类型单一,电影发行价值较低

当下贵州电影的生产量甚少,这远远不能与贵州所具有的电影资源相平衡,也不能与贵州电影良好的消费环境相匹配。2014年生产的贵州电影,首先具有本土特色的文艺影片占据了半壁江山,这些电影能够进入院线的概率较小,受众关注度不高,并且贵州少数民族题材电影普遍存在着电影视角与立场同少数民族文化内涵背离,并且很难在电影中建构深刻的哲学思想与普适价值,电影深度欠缺,同时此类影片存在严重的“猎奇现象”,不具有电影发行的价值,“这种以‘奇观’为特征的少数民族文化意象在少数民族题材电影中既是其内容的有机组成部分,又是表情达意,体现影像本体特征的一种有效的叙事策略,但却弱化了电影的叙事”[14]377,从而直接导致了电影内容的空洞无味,而将本土的少数民族资源、红色资源融合在故事性的文本中,强调叙事在电影创作中的重要地位才是关键,这种淡化内容的文艺电影不可能在激烈的商业竞争中占据一席之位。其次,贵州电影的类型也较为单一,以故事片为主,走爱情、个人传纪、青年成长路线,可喜的是2014年上映的《剑河》开辟了民族动作片的先河,但仍然属于个例,没有形成一定的影响力,类型化道路步履维艰,这也直接反映为受众对贵州电影评价较低,实质上更为严重的是受众乃至电影人对贵州电影知之甚少,导致了创作热情明显下降,而且在已经生产的贵州电影里夹杂了太多民族文化保护意识,没有真正意义上从受众和市场的角度进行创作,停留在“作者”电影阶段的影片数量庞大。最后,资金投入不足,影片质量较低,贵州电影的生产不能止步于贵州省内团队的合作,而是要积极结合优势资源,弥补省内团队在电影创作、发行方面的不足,并以“借船出海”的制片模式让“贵州电影”走出去,市场化运作将是未来一段时间贵州电影所必须面临的挑战,同时本土团队也要在合作中寻求主动,为能够独立制作电影积累经验。“贵州电影”品牌尚未建立是贵州电影产业多年来发展的遗漏和疏忽,2014年“贵州电影”已经出现了市场运作的星星之火,如何让它“燎原”是摆在贵州电影人面前的又一大难题。

(二)电影创作团队匮乏,人才素质有待提高

电影产业的发展与产业中每一个推动产业运行的从影人员密不可分,然而贵州电影产业较之其它产业来说是起步最早却发展最慢,其中一个重要原因就是影视人才的匮乏、流失以及高校电影人才培养不足。目前,贵州省从事电影工作的人员基本是报社和电视台下设的电影工作室、民营性质的传媒公司和工作室、电影公司和发行公司、高校电影社团及电影相关专业学生,电影类协会及电影爱好者,在这其中有能力制作大型电影的团队并不占多数,有贵州电视台胡庶工作室,贵阳日报社下设的黔森工作室,贵州翰韵文化有限公司,多彩贵州文化艺术有限责任公司等,贵州籍电影导演有丑丑、胡庶、陶明喜、潘瑞、周浩、唐煌、鲁坚、余治林、钱祯等,这些团队和个人至今仍然活跃在电影创作的第一线。其次,从影人员的素质还有待提高,多数贵州籍导演并不是导演出身,很多都是半路出家走上从影道路,制作团队也并不是专业的电影制作单位,在电影的创作及发行方面都还在摸索前进。最后,本土学者对贵州电影产业的关注度并不高,所以产业的发展还是要依靠高校对电影专业的重视,但是每年毕业的学生中真正走上贵州电影创作的少之又少,高校也并未设立有关贵州电影发展的相关课程,这对贵州电影产业的发展相当不利,高校的人才培养是电影产业得以发展的基础,然而人才的流失给产业发展加大了阻力。

(三)政府关注程度不高,产业链发展待完善

近年来,贵州电影产业作为文化产业的一部分得到了一定程度的支持,但政府的重视程度明显不足,一方面是由于电影产业比电视、报刊、图书、旅游、动画等贵州优势产业发展所需要的投入要高,另一方面贵州电影并没有获得业界的大量认可和广泛关注,从而直接动摇了电影产业在贵州所有产业当中的位置。政府对电影产业不温不火的态度,财政支出和社会资源的分配不均,使得贵州电影产业“先天不足,后天畸形”,关注度不高也影响了贵州电影产业链发展的不完善,缺乏专业的发行公司使贵州电影的营销受阻,“电影发行是指在取得影片发行权的基础上,将电影版本在规定的地区和期限内进行有偿传播的活动,或代理许可他人使用该电影版本的活动。”[15]85作为电影生产和电影放映的中间环节,电影发行公司是制片公司与放映公司之间的粘合剂,肩负着电影的宣传与推广工作,贵州电影正是由于缺乏合理的宣传和适当的拷贝从而无缘院线,走上一条“闭门造车”的道路。所以,当务之急是要建立发行观念,调整影片发行思路,与其它省份的发行公司建立同盟,今后争取做到制片、发行和放映的无缝衔接,并且可以适当利用互联网、移动APP作为发行平台,“2014年,互联网化电影发行的标志性事件之一是猫眼电影在9月31日《心花路放》上映前,为影片预售了一亿元左右的票房,这让该片在竞争激烈的国庆档赢在了起跑线上。”[15]86互联网化发行已经得到了实践的考证,2014年,贵州省新闻出版广电局也发布了电影发行单位设立审批的相关规定,为进一步设立发行公司,将贵州电影推出去埋下了伏笔。

四、贵州电影产业改革发展的策略

2014年是贵州电影产业优化升级的一年,改革的步伐已经悄然走进了贵州电影产业,面对当下发展所面临的挑战,省委省政府以及贵州电影人要敢于面对,突破常规,调整发展思路和策略,解放思想,脚踏实地的寻求发展。贵州电影应当“借助于类型电影的创作手法和商业化营销手段实现自身的市场化生存”[14]288,贵州电影产业要把发展本土电影、维护贵州电影形象、壮大“贵州制造”作为己任。

(一)政府与市场主导的发展策略

贵州电影产业要想具有持久的生命力,政府主导是关键,政府应当主动出面规范贵州电影市场,制定贵州电影产业发展规划,保护贵州电影版权,由贵州省委省政府牵头,吸引更多的电影界人士投资贵州电影,抓住转型改革的时代机遇,切实为电影产业的发展做实质性的工作,同时,电影产业的发展也要遵循市场规律,政府要对电影市场有清晰地认识,制作更多人民群众喜闻乐见的电影作品,把握主旋律,弘扬正能量。

一)建立合理的投融资机制,主动营造投融资环境

在商品经济的时代,发展贵州电影产业离不开资本的积累,资本是产业发展的基石,而贵州电影产业的发展需要更多的资金投入,因此建立合理的投融资机制显得尤为重要。

“目前,我国电影业主要使用的电影融资方式有八种:‘金融贷款、版权预售、政府出资、电影基金、间接赞助、个人融资、广告投入、风险投资、以及海内外企业投资等’”[16],贵州电影也要利用这八种渠道,创造出符合贵州特色的电影,为贵州电影今后的创作提供资金保障,也为电影产业的发展建立良好的环境。建立合理的投融资机制,其一是通过内部进行投资,政府可以把发展贵州电影作为年度工作计划的一部分,计划在一年当中努力打造和投资五部贵州电影,为提升贵州电影的品质打好头阵;建立贵州电影发展基金会,为贵州少数民族题材电影的生产提供帮助,定期举办投资招标会,为更具有市场性、艺术性、创新性的贵州电影作品和原创、改编剧本提供帮助,为优秀电影作品进行资金奖励。其二,通过外部进行投资,利用互联网建立贵州电影众筹网,把电影剧本、电影拍摄计划等文案投放在网站上进行电影拍摄经费的众筹,让受众及电影投资公司通过网络直接与制片方进行交流,投资方可以从电影票房中获得利润,制片方也因此完成了创作;可以通过举办大型节庆、电影研究活动吸引中外投资商来到贵州,例如建立以政府为主导,企业和高校协同创办的贵州电影博览会、贵州国际电影节、贵州电影研讨会等,为投资商和电影人实地考察贵州的电影市场以及贵州电影的发展状况提供平台,这些节庆活动可以设立年度电影评比、贵州电影系列讲座、优秀贵州电影展映、贵州电影招商引资洽谈会等环节,为全方位的展现贵州电影,赢得更多的电影投资做努力,在提升贵州电影知名度的同时,实现经济利益与名誉的双赢。最后,还要建立专业的电影投融资咨询机构,为电影的投融资提供法律援助。

二)重建贵州电影制片厂

贵州电影制片厂成立于1958年的大跃进时期,成立初期就拍摄了《朱德委员长视察贵州》、《周总理和贵州各族人民同庆五·一》等一系列新闻纪录片,1959年联合上海海燕电影制片厂共同将贵州省的黔剧搬上了大银幕,自此,上海海燕电影制片厂与贵州省电影制片厂又共同完成了两部作品,分别为1960年的黔剧《秦娘美》和1961年彩色艺术片《蔓萝花》,但是好景不长,20世纪60年代初三年经济困难时期让贵州电影制片厂功亏于溃。存在了6年的贵州电影制片厂至今尚未被恢复,从电影产业长远发展的角度来看,当前重建电影制片厂应当提上日程,由政府牵头重建,并加强电影制片厂的有效管理。

重建后的贵州电影制片厂首先应当建立品牌意识,针对贵州电影产量的特点,贵州电影制片厂应当把发扬贵州民族文化作为自己的品牌,在厂内单独设立贵州少数民族题材电影制片组,把贵州的少数民族文化传播到世界各地,拍摄主旋律电影是品牌建设的必由之路,从1930年到1936年,红军万里长征的足迹烙印在了贵州的土地上,这段峥嵘岁月是贵州电影制片厂制作主旋律电影的根基,遵义、毕节等红色革命老区都是拍摄主旋律电影的优质场地。其次,贵州电影制片厂应当通过多种渠道的合作打开市场,第一是由政府出资拍摄影片,这是最基本的渠道,第二是与企业、电视台、报社合作,支持本土导演对于本土民族文化的创作,推动本土电影走出去,除了创作常规电影以外,还可制作贵州企业,贵州山水,贵州先进人物,贵州红色文化等专题片,为贵州的政治、经济、文化的发展留下宝贵的影像资料,第三是要走出贵州,面向全国,采取多种形式,寻求广泛的合作,不仅是为了通过建立长效合作实现自身盈利,更重要的是传播贵州电影制片厂的品牌形象,为贵州电影产业的壮大提供帮助。

三)建立贵州电影产业园区及影视拍摄基地

贵州电影产业进一步发展的趋势就是构建电影产业园区和影视拍摄基地,形成产业发展的新高潮,同时,打造产业园区与影视基地也是塑造贵州电影品牌极为有效的方式。

电影产业园区是电影企业的整合,可以增强不同企业性质、不同经营内容的电影企业间的交流与合作,促进电影产业链的完善,实现了电影工业的高效运转,贵州省应当积极构建产业园区,以推动贵州电影产业的发展为宗旨,用市场化的方式,发展贵州电影工业,以低租金、税率优惠等政策吸引众多的电影制作企业的加盟,构建电影制片企业群、发行企业群、放映企业群以及高密度的后期制作产业群。除此之外,电影产业园区应当积极建设综合服务体系,为加盟的企业提供优质的服务,建立公共技术服务中心,实现技术资源共享,为中小企业提供技术支持,建立大数据服务中心,设立电影产业发展动态研究部门,贵州电影资料馆,定期发布产业发展政策、特点等讯息,帮助企业进一步了解电影产业,为企业今后的发展方向提供指导,建立媒体资源服务中心,帮助电影企业与各大媒体建立联系,加强各种媒介间的沟通与合作。电影产业园区中还可设立电影院、电影主题餐厅、电影嘉年华等娱乐设施,发展电影园区的旅游观光,让人民群众亲身感受电影的魅力。

影视拍摄基地是为了配合电影创作而应该特别设立的,横店影视城、宋城等国内外知名度高的中国影视拍摄基地在建立之后所获得的直接经济收入十分可观,贵州省曾经也有一些影视拍摄基地,如夜郎影视拍摄基地,但由于电影产业发展迟缓,拍摄基地大多都经营受阻而被迫关闭。因此,为了电影产业的进步,依然要重建这些拍摄基地,使之发展成为拍摄观光两用型基地,还要创建一系列贵州少数民族影视拍摄基地,方便拍摄贵州少数民族题材的电影。应当注意的是,影视基地的建设要考虑省情、讲求价值需要,可以与贵州各地的旅游部门相配合,在特色旅游地区建立基地。

(二)内容与类型化的创新策略

电影创作的关键之一在于电影剧本,好剧本是电影成功的第一步。因此,贵州电影产业的发展要把电影内容的创新作为首要任务,当下贵州电影的题材与少数民族文化紧密相连,存在内容粗糙与刻意表现民族风情等诸多问题,并且在类型上也比较单一,市场化程度不足,没有对优势资源合理开发与利用。所以,贵州电影下一步需要对电影的内容和类型进行适当开发和改进,以此适应新时期的电影市场。

一)深入挖掘贵州民族特色,树立差异化战略

贵州电影的发展要植根于本土的少数民族特色,这是将贵州电影推向世界的一张王牌,随着云南、广西等少数民族聚居的省份也在大力发展少数民族题材电影的情况下,“要实现媒介产品差别化,媒介就必须将自己的媒介产品定位在一个较小的差别市场上,赋予产品某些特殊属性,从而避免与其他媒介进行直接竞争”[17]。所以,贵州省想在这场激烈的市场竞争中脱颖而出就要形成差异化战略。第一步需要加强对民族文化的搜集与整理工作,成立贵州电影题材研究办公室,与各个州、市、县的文化部门加强合作,要拓展民族电影的深度和广度就要深入发掘民族原型,例如民族传统节日、民族先进个人事迹以及民族音乐和舞蹈,尤其应该重视少数民族的神话传说、民间故事、图腾崇拜等极具特色的资源,这些资源都可以从单纯的符合变为文化资本,如苗族的《蚩尤神话》、侗族的《萨岁》、布依族的《洪水潮天》、《十二个太阳》、《赛胡细妹造人烟》等都是贵州少数民族对于万物起源及自然认识的神话,搜集这些素材的目的是为了发现贵州特色的民族文化,为进一步撰写民族题材电影剧本建立资料库,要避免急于求成,出现“伪民俗”,影响影片拍摄。第二步是筛选具有市场的创作点,并进行类别的定位,要谨记并不是所有的民族特色文化都值得搬上银幕展现,有些民族文化则适合拍摄成为纪录片电影,动画电影、微电影,所以要根据电影市场的发展态势选择最佳方式呈现,让贵州民族特色在不同的领域大放异彩。第三步是电影剧本的创作,这一步十分重要,要坚持叙事,紧跟市场,同时编剧要把原生态的文化进行二次创作,在尊重民族原型基础上要加入艺术成份,克服民族主义的狭隘视角,把民族文化与现代文化相联系,绝非是民族“奇观”的简单审美,而是“不仅有审美的愉快,而且还附加有理知或道德的愉快”[18],这才是贵州民族题材电影应该走的方向。最后,差异化战略还要考虑到贵州电影的现实情况,贵州电影大部分还是艺术电影,因此要积极建立艺术院线,将贵州以及世界优秀的艺术电影与商业片分开营销,也可利用农村电影放映工程传播贵州电影,在西南高校中建立贵州电影放映展,以此进行差异化宣传。

二)利用贵州红色文化资源,发展主旋律电影

除了少数民族文化之外,贵州同样还是一个红色文化的圣地。在1934年至1936年的红军长征期间,红军踏遍了贵州67个县,建立的革命根据地和革命组织不计其数,著名的遵义会议是中国共产党在第五次反围剿失败后的一次重要会议,这次会议在中国共产党的历史上举足轻重,是贵州红色文化的核心。在这片土地上也涌现出了众多可歌可泣的革命英雄,王若飞、周逸群、金正喜、旷继勋等人都为中国革命事业献出了生命。因此,贵州的红色文化对整个长征和中国革命来说都是不可忽视的存在,对整个长征乃至中国革命产生了重大而深远的影响。从省旅游局获悉,“2014年全省接待红色旅游游客1697.5万人次,同比增长14%。全年红色旅游综合收入139.2亿元,同比增长16%,2005年至2014年接待红色旅游游客9492万人次,同比增长24.06%”[19],这说明贵州红色文化已经形成一个庞大的市场。因此,这段历史将是弥足珍贵的贵州电影资源,近年来,拍摄的影视作品较为丰富,有《雄关漫道》、《伟大的转折》、《二十四道拐》、《绝地逢生》、《山寨火种》、《奢香夫人》等,2014年投入拍摄的红色电影有《近距离击杀》、《红军魂》、《转折》三部,鉴于2014年是中央红军长征入黔八十周年纪念,应该借此机会将贵州的红色文化通过电影更多地展现出来,也可通过电影作品进一步推动贵州红色旅游。

三)努力建立逆向营销思维,电影创作市场化

要采取逆向营销,创作更具市场需求的电影故事,使贵州电影走上院线。电影产业是商品经济的产物,电影作为一种特殊的商品应当遵循市场规律,因此,贵州电影的创作要紧跟时代步伐,采取逆向营销的策略,要敢于突破常规以市场为导向,创作更具市场需求的电影故事,使贵州电影能更多地走上院线,实现票房收入,可以通过在贵州现有的影院中进行问卷调查,透过大数据来反映人们对贵州电影的需求程度以及对贵州电影未来发展的建议,在新闻出版广电局中设立贵州电影产业研究中心,对贵州电影的消费市场实时监控,引导贵州电影的创作导向。走商业电影路线是贵州电影产业的软肋,商业电影是开辟电影产业的先锋力量,贵州电影走可持续发展道路,就还要把商业这块蛋糕做大,推动商业电影并不是遗弃艺术电影,而是要实现两方齐头并进的局面。

(三)人才储备与培养的双重策略

人才是电影产业发展的关键,不仅是产业寻求突破的需要,更是具有相当重要的战略意义。人才的储备与培养需要得到政府、企业、高校三方的通力合作,针对电影这个年轻的艺术门类,更要注重对人才的理论研究与应用的加强。当前贵州电影产业的发展需要大量的电影领域的人才,但是地处祖国西南边陲的贵州省留住本省和外来影视人才的能力尚且不足,这就需要贵州省建立合理的人才培养机制,为贵州电影产业注入新鲜血液。

一)培养高端电影管理人才

培养电影人才首先是要培养高端电影管理人才,贵州电影产业的发展需要更多的人从事电影管理工作,要培养一批政治思想过硬、理论研究深厚、业务水平高的电影管理者,这些管理者必须是从事过电影工作,有自己的电影作品或参与制作过具体的电影作品,研究过贵州电影,熟悉中国电影产业和贵州电影产业,熟悉电影产业运作规律。此外,在具备专业素养的同时,还要具备现代管理学知识和电影管理实践经验或管理能力。当然,还可以引进优秀影视人才到贵州发展,为他们提供长期稳居贵州的优惠条件以及科研经费,为他们提供发展平台,让他们与本土电影工作者一同为贵州电影产业贡献力量。培养高端电影管理人才的目的是为了加强对贵州电影市场的监管力度,也为贵州电影产业研究和选拔优秀青年人才做铺垫,更为重要的是杜绝“外行领导内行”的现象。

二)加强高校建设,培养专业技术人才及科研人才

高端管理人才并不能满足贵州电影生产的需要,专业技术人才和贵州电影研究人才才是产业发展的中坚力量。培养专业技术人才是为了电影创作的需要,一部电影从前期策划、剧本创作到中期的表演、摄像、服装、道具、化妆等环节再到后期的特效制作、影片剪辑、发行、宣传推广都需要大量的专业技术人才。当前贵州省两种人才的培养主要来源于高校,目前贵州省只有贵州大学和贵州民族大学两所高校开设了相关专业,并配备电影拍摄器材及专业的剪辑设备。贵州大学艺术学院戏剧系创办于20世纪80年代,其中的导演专业是贵州电影产业人才培养的重要教学机构,贵州民族大学传媒学院是西南地区高级传媒和影视艺术人才培养的主要基地之一,本科的广播电视系是培养电影及电视专业技术人才和研究人才的摇篮,该院硕士研究生中下设的广播电视艺术专业硕士是贵州影视人才进修和电影人才培养的更高平台,文学院则设有戏剧影视文学专业。两所学校在影视人才培养方面的方式方法都有待改进,要树立“电影研究与技术培养”并重的思想,加设贵州电影产业课程,提升对贵州电影产业的研究,也要重视实践与理论的结合,多提供给学生实践机会,避免“象牙塔”与现实产业发展严重脱节。同时应该细化专业,根据学生兴趣确立发展方向,提高入学门槛,真正做到培养一个利用一个,尽量减少人才流失。实质上,建立属于贵州省的传媒大学,集中资源进行影视人才的培养才是电影人才培养的最好方式。

三)加大财政支出,提供发展平台及合理奖励机制

人才的培养只是人才战略的第一步,为他们提供发展空间和平台才能真正促进产业的进步。政府应当联合电影产业链中的相关单位举办大型人才招聘会,为电影人才提供就业机会,招聘单位也应该积极与高校建立“人才联合培养精英计划”,在高校建立实训基地,为高校人才提供实习机会,同样,也应该鼓励高校人才及社会个人和团队自主创业,为自主创业的公司提供相应的经济优惠政策,鼓励他们为贵州电影产业的发展添砖加瓦。政府还应加大人才培养的财政支出,建立合理的奖励机制,以此保证人才队伍建设,资金将用于设立从影人员培训班,提高人员自身素质和技能,作为高校和企业人才培养的经费,这笔经费将用于奖励优秀的研究学者和推动电影产业发展的优秀工作者。并且,应当保证从影人员的适当报酬以及休息权利,规范和落实合理的分配制度,从而保障电影产业能够进一步运行。

当前产业的发展空间足,亟待改善的方面也很多,贵州省应该积极向产业发展较发达的省份学习,并根据自身实际情况制定发展策略,不可急于求成,违背了发展规律,可以先设立产业发展试验区,有点及面的进行改革。总之,贵州电影产业需要顺应市场,抓住自身亮点,扬长避短,走出一条贵州特色的发展之路。

结 语

2014年是中国电影产业经历十余年的产业化改革后的一年,更是贵州电影产业开始步入正轨的一年,根据贵州电影产业发展的现状,可以预见未来几年贵州电影必将走出本土,走进全国观众的视野。贵州的电影产业链也将会更加完善,影院数量会逐年递增,票房收入会达到全新的高度,衍生产品的开发会进一步加大,衍生产业会越来越多。贵州电影产业将于新媒体全面合作,将贵州少数民族的文化推广到全世界,电影市场将会更加规范,受众的消费观念趋向与理智,人才队伍不断扩大,高端技术人才稳步增长,会有更多的电影研究人员投入到贵州电影的研究当中,共同为打造贵州电影产业美好的明天而努力。

[1] 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[J].实践(思想理论版),2013(12).

[2] 刘汉文.政策创新力助电影由“大”转“强”——《关于支持电影发展若干经济政策的通知》解读[J].电影艺术,2014(05).

[3] 国务院.国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见[Z].中华人民共和国国务院公报,2012 (03).

[4] 贵州省省文化厅.贵阳市释放政策红利加快文化产业发展[N/OL].贵州省人民政府,2014-09-03.http://www. gzgov.gov.cn/gszdt/gys/713299.shtml.

[5] 艾雯.中国微电影发展现状及趋势研究[D].河南大学,2013.

[6] 刘汉文,陆佳佳.2014年中国电影产业发展分析报告[J].当代电影,2015(03).

[7] 贵州省新闻出版广电局电影电视剧处.全省上半年城市影院放映完成情况[N/OL].贵州省新闻出版广电局,2014-07-09.http://www.gzgd.gov.cn/zwxx/2014-07/09/ content_19062.html.

[8] 贵州省新闻出版广电局电影电视剧处.2014年1-9月贵州电影票房数据[N/OL].贵州省新闻出版广电局,2014 -10-13.http://www.gzgd.gov.cn/zwxx/2014-10/13/ content_20982.html.

[9] 汤敏.电影《剑河》开启贵州商业电影新篇章[N/OL].新华网贵州频道,2014-10-28.http://www.gz.xinhuanet. com/2014-10/28/c_1113012176.html.

[10] 刘汉文,陆佳佳.2014年中国电影产业发展分析报告[J].当代电影,2015(03).

[11] 贵州省新闻出版广电局电影电视剧处.我省农村电影公益放映半年目标任务超额完成[N/OL].贵州省新闻出版广电局,2014-07-10.http://www.gzgd.gov.cn/zwxx/ 2014-07/10/content_19060.htm

[12] 贵州省新闻出版广电局电影电视剧处.我局2014年度全省十大民生工程之农村电影公益放映工程目标任务顺利完成[N/OL].贵州省新闻出版广电局,2014-11-19.http://www.gzgd.gov.cn/zwxx/2014-11/19/content_ 21242.html.

[13] 高红岩.电影旅游集群的文化空间生产研究[J].人文地理,2011(06).

[14] 饶曙光.中国少数民族电影史[M].北京:中国电影出版社,2011.

[15] 刘杨.互联网化电影发行的现状与发展分析[J].当代电影,2015(01).

[16] 王敏.浅析山东电影产业发展策略[D].山东师范大学,2011:26.

[17] 邵陪,仁陈兵.媒介战略管理[M].上海:复旦大学出版社,2003:38-39.

[18] 李泽厚.批判哲学的批判:康德述评[M].北京:三联书店,2007:404.

[19] 吴怡杭.2014年贵州省红色旅游综合收入139.2亿元[N/OL].中国旅游新闻网,2015-01-13.http://www. cntour2.com/viewnews/2015/01/13/44n1gr7DbhNNje9g9 LVj0.shtml.

Guizhou Film Industry in Progress

SHEN Bei-bei,LI Lei

(College of Journalism&Communication,Guizhou Minzu University,Guiyang,Guizhou 550025)

The year of 2014 is a significant one for the all-round reform of Guizhou film industry that has gained national and provincial policy supports.It has showed a positive trend in the comprehensive construction of Chinese cultural industry:the ethnic films and microfilms became the annual highlights,box office and the cinemas under construction flourished,the public-service film shows in rural areas were accomplished and the chain of film industry got expanded.Meanwhile it also confronted many challenges,such as the incomplete industrial chain,monotonous contents and lack of film talents.It is thus particularly important to be innovative in contents and genre and to establish a rational mechanism of talents.This paper gives an overall description of Guizhou film industry to render a better understanding of its current situation.

Guizhou film;film industry;ethnic film

J909

A

1671-444X(2016)03-0107-14

2016-05-08

沈蓓蓓(1983-),女,贵州贵阳人,文学博士,贵州民族大学传媒学院副教授,研究方向:广告学与品牌。