我国独生子女及失独家庭规模估计

——基于第六次人口普查数据的分析

辜子寅

(中南财经政法大学 统计与数学学院,武汉 430073;常熟理工学院 数学与统计学院,江苏 常熟 215500)

我国独生子女及失独家庭规模估计

——基于第六次人口普查数据的分析

辜子寅

(中南财经政法大学 统计与数学学院,武汉 430073;常熟理工学院 数学与统计学院,江苏 常熟 215500)

以第六次人口普查资料为基础数据,深入挖掘母亲家庭和丧偶、离婚的父亲家庭中独生子女信息,运用母亲推算法对历年独生子女和失独家庭总量及区域分布进行估计。对我国独生子女及失独家庭规模进行有效估计,对完善失独家庭扶助政策意义重大。

独生子女;失独家庭;人口普查

一、问题的提出

第六次人口普查数据显示,我国人口总和生育率已经低至1.18,远低于生育更替水平标准①总和生育率达到2.1时,普遍认为达到生育更替水平,即不存在人口流动情形下,人口总量保持稳定。;2010年,我国60岁及以上人口占总人口比重高达13.32%,②数据来源于《中国2010年人口普查资料》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.高于联合国对人口老龄化国家的判定标准(10%)③1982年,老龄问题世界大会确定老年人口年龄下限为60岁,若老年人口所占比重超过10%,则该国进入老龄化。,“人口主要矛盾已经由总人口规模问题转向人口年龄结构问题”[1]96。在日益增多的老龄人口中,存在着失独家庭、失独老人这样一个群体,他们曾经为响应政府号召、缓解我国人口总量压力方面做出了巨大贡献,如今已经年迈的他们比多生育子女家庭面临了更大的孤苦,在面对疾病、养老保障等一系列问题时也承担了更大的压力,因此更需要得到政府和社会的关爱。我国政府已于2007年出台了针对失独家庭的扶助政策④国家卫计委与财政部在江苏、山东、山西等地开展试点工作,政府给予失独家庭每人每月不低于100元的扶助金。,但扶助力度偏弱,而要提高相关扶助标准既要充分考虑到中央和地方的财政状况,又要准确把握失独家庭的总量及其分布。失独家庭数量究竟有多少?到目前为止,统计部门并未进行过全面调查,仅在2005年全国1%人口抽样调查中涉及了独生子女人数这一信息。由此可见,对独生子女及失独家庭规模进行有效测算与估计意义重大。

鉴于直接调查资料的缺失,学者们通常基于某次人口统计调查的微观数据,运用间接的方法对独生子女及失独家庭规模进行估计和预测,如:宋健(2006)基于第五次人口普查基本资料,采用母亲推算法对农村独生子女规模进行了测算,得到“2000年中国农村独生子女数量在3300万-4300万之间。”[2]88杨书章和王广州(2007)运用孩次递进方法对2001年计划生育和生殖健康调查微观数据进行了深入分析,认为“2007年全国独生子女规模超过1.5亿。”[3]64王广州等(2008)采用第四次人口普查1%的原始数据,构建了母亲与独生子女的年龄结构分布,从而估算得到“2007年49岁以上全国死亡独生子女母亲总量在30万以内”。[4]42吴瑞君等(2008)结合抽样调查和2000年人口普查数据,运用母亲推算法、子女推算法和调查法分别对苏州市独生子女人数进行了估算,得到一致的结论:“2000年苏州市独生子女总数约为114万”。[5]2周伟和米红(2013)用积分方程构建了队列妇女独生概率模型,结合历次普查数据和部分调研数据,测算结果为:“2010年全国独生子女1.79亿,失独家庭共计241万。”[6]5陈恩(2013)结合我国第六次人口普查中关于子女数量和2005年抽样调查中关于独生子女比例的信息,研究得到,“2010年独生子女1.67亿,失独家庭至少64万。”[7]102

通过梳理相关文献,不难发现,第一,从研究视角上,近年来学者们的研究重点由独生子女问题逐渐转向失独家庭问题,关注对独生子女及失独家庭规模的估计,从而为人口扶助政策的制定提供依据;第二,从数据来源上看,大多研究基于微观调查数据,与普查相比,其样本量相对有限,这些信息公众也很难获得,不同的数据来源也导致结果出现分歧,且时效性不强;第三,从研究方法上看,母亲推算法与子女推算法应用较为广泛。本文以最新的人口普查数据为基础数据,其权威性、时效性更强,且将本文估计结果与2005年抽查调查结果进行对比,结果显示本文研究方法与估计结果具有合理性。本文探讨的中心问题是对我国独生子女及失独家庭规模进行合理估计,着重从如下两个方面展开探讨分析,第一,基于第六次人口普查数据,对我国独生子女数量的历史演变、区域分布进行估算;第二,在上述结果的基础上,估计失独家庭总量及区域结构。

二、我国独生子女规模估计

(一)相关概念界定

要对独生子女及失独家庭规模进行估计,就必须先对独生子女的概念进行界定。是否为独生子女由其父母的生育行为所决定,一对夫妇终身只生育一个孩子,此子即为独生子女,其父母可领取独生子女光荣证。我国计生部门目前仅掌握0-14周岁独生子女光荣证的领取数量,但这些夫妇今后是否继续生育并不能确定,因此,以独生子女光荣证的领取数量直接判定独生子女总量是不合理的。

现行的人口统计中没有独生子女这一专项指标,而“独生子女与其母亲是一一对应的关系”[8]11,人口调查中现有指标包括两个:按活产子女数分的母亲人数和按存活子女数分的母亲人数,两者区别在于统计数据的参考时点不同,前者基于出生时点,后者基于调查时点。尽管活产子女数为1的母亲人数更符合对独生子女判断的法定依据,却与现实操作不符。而存活子女数为1的母亲人数则充分考虑了领养等现实复杂问题,以此指标数据为基础估计独生子女人数更为合理。

若独生子女发生死亡,则原独生子女家庭成为失独家庭。当然,如果父母在独生子女死亡后选择再次生育或领养,则不再是失独家庭。国家计生部门明确规定,失独家庭需满足只生育或领养一个子女且现无存活子女的条件。在独生子女人数推算的基础上,结合平均人口死亡率信息则可以较为方便地对失独家庭规模进行有效估计。

(二)研究设计

鉴于人口普查中对育龄妇女的生育信息相对详细,本文采用母亲推算法对独生子女人数进行估计。母亲推算法的基本思路是,由于我国对存活子女人数的统计是针对15-64岁妇女,即从母亲家庭进行抽样调查而得到,因此独生子女规模的估计要考虑两部分,第一部分是母亲家庭的独生子女,这是最主要的部分;第二部分则为丧偶和离婚的父亲家庭独生子女。用公式表示为:Y=Mother+Father,Y为独生子女总量,Mother代表母亲家庭独生子女人数,Father代表父亲家庭独生子女人数。

1.母亲家庭独生子女规模估计

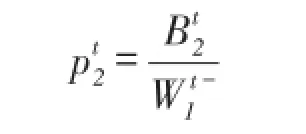

由于独生子女与其母亲存在一一对应的关系,则从存活子女数为1的母亲中扣除可能再生育的母亲数量,即为母亲家庭独生子女规模的估计。本文假定:存活的一孩子女中,如果年龄在6岁及以上者,则假设其为独生子女。而0-5岁的一孩子女,其母亲生育第二孩的概率不能忽略,该概率称为二孩递进比。参照郭志刚(2006)[9]85的做法,二孩递进比记为pt2:

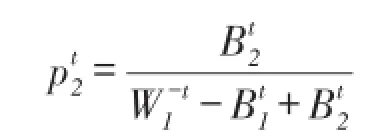

式中,t表示年份,p2t表示妇女在t年的二孩递进比,Bt2表示妇女在t年生育的二孩人数,W1t-表示t年初存活子女数为1的妇女人数。为了便于直接利用普查数据进行估计,适当整理即得:

式中,W1-t表示t年末存活子女数为1的妇女人数,B1

t表示妇女在t年生育的一孩人数。

另外,0-5岁的一孩子女人数记为 D ,则D=D1×D2,D1为0-5岁人口数,D2为一孩比例;D2用存活子女数为1的妇女人数W1-t除以15-64岁妇女总人数W进行估计,即D2=W-t1/W。

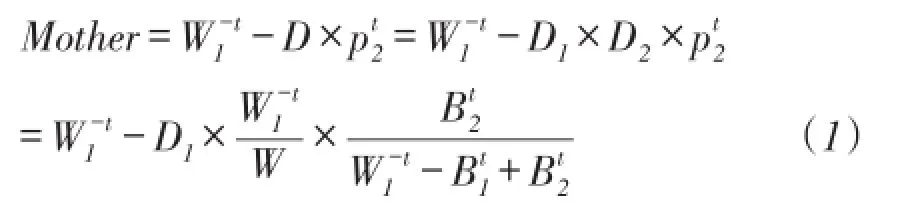

因此,母亲家庭独生子女规模Mother可表示为:

以上各指标均可直接取自人口普查长表①人口普查数据分为长表和短表,长表数据是抽取10%的户进行填报而汇总得到的资料,短表则为全部户的数据资料。数据,由于长表抽样比例为10%,则先将长表数据除以抽样比例,再对母亲家庭独生子女总体规模进行估算。

2.父亲家庭独生子女规模估计

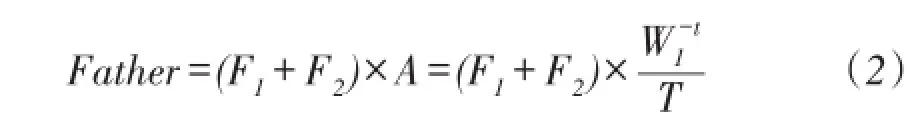

假设丧偶和离婚的父亲家庭中一孩子女比例与其他有孩家庭一样,记为A,则A=W-t1/T,其中T为家庭户总户数。因此,父亲家庭独生子女规模Father可表示为:

式中,F1为64岁及以下男性丧偶人数,F2为男性离婚人数,T数据直接来自人口普查短表,F1与F2数据来自人口普查长表,计算时按抽样比例进行相应调整。

由于我国至今缺乏独生子女官方统计数据,仅在2005年人口“小普查”中略有涉及,因此,基础数据来源的可靠性对估计结果的影响至关重要。国内多数学者的推算是基于过去某一年份抽样调查的微观资料,而本文基础资料全来自最新最权威的第六次人口普查数据,短表数据通过全面调查得到,长表数据抽样比例也高达10%,这是其他年份的抽样调查所无法达到的,抽样误差更小,数据可靠性更高。

(三)我国独生子女规模的总量估计

1.2010年全国独生子女规模估计

根据2010年第六次人口普查基础资料(见表1)[1],从母亲家庭来看,全国15-64岁妇女总人数达到4.64亿,其中存活子女数为1的妇女人数为1.59亿,一孩比例为34.22%。0-5岁子女人数为0.89亿,一孩子女规模是0.30亿,其中,2.4%的母亲可能再生育第二孩,二孩数量约为73.08万。根据公式(1),扣除可能生育二孩的母亲总量,估计得到母亲家庭独生子女规模为1.58亿。

从父亲家庭来看,64岁及以下男性丧偶人数共计607.58万,男性离婚人数为767.06万,独生子女家庭所占比例为39.53%,则根据公式(2)估计得到父亲家庭独生子女规模为543.41万。

将母亲家庭与父亲家庭独生子女数量合并,即得到2010年我国独生子女规模约为1.64亿。

2.我国独生子女规模的动态估算

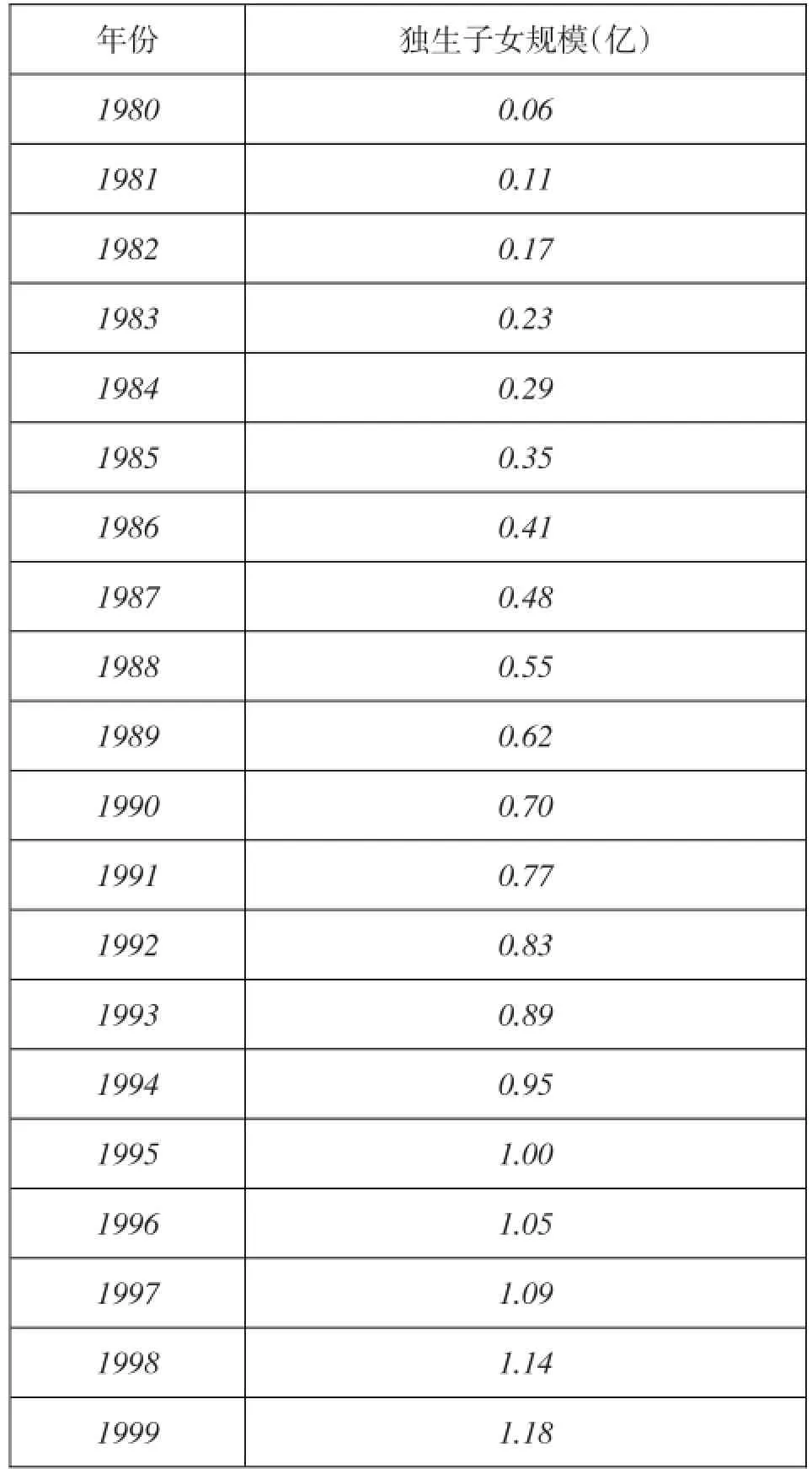

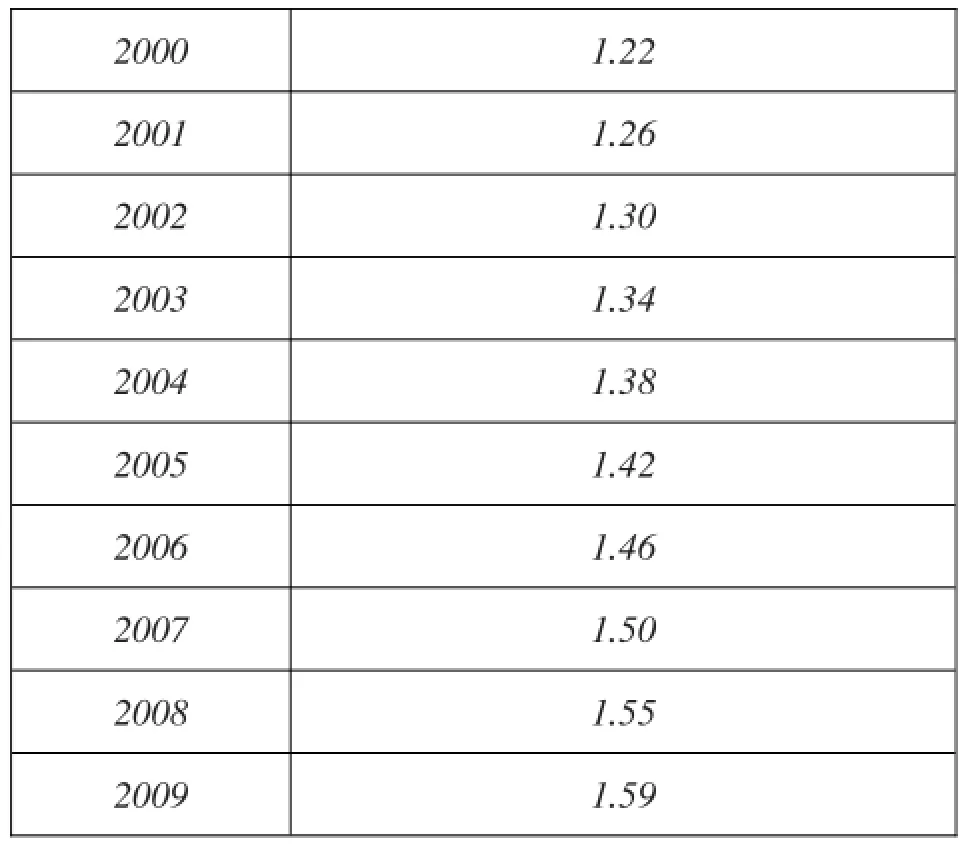

我国于1980年开始大力提倡并全面推行“一胎化”,即独生子女政策,则截止到2010年独生子女年龄应分布在0-30岁。“六普”调查发现,0-30岁全国人口总量为5.73亿,前文估计得到独生子女规模为1.64亿,则在0-30岁人口中,独生子女所占比重为28.54%。鉴于数据的可获得性,同时为了方便估算,假设独生子女所占比重在0-30岁各年龄段保持一致。这样,即可根据“六普”时0-30岁分年龄平均人口数估算各年龄独生子女规模。根据独生子女分年龄规模信息,再借助分年龄死亡率数据,运用队列的方法即可估算出1980-2009年份年龄独生子女数量及其总量,即t-1期独生子女数量Yt-1=Yt/(1-r),其中,Yt为第t期独生子女数量,r为人口死亡率,估计结果见表2。不难发现,1980年独生子女集中于0岁组,有581.29万人,以11.77%的年均增长速度稳定增长,1995年开始超过1亿,2010年达到1.64亿。

根据2005年全国1%人口抽样调查资料(抽样比例1.325%),716.34万0-30岁人口中,独生子女人数为209.89万,依据抽样比例推算出全国独生子女规模为1.58亿,这略高于本文2005年的估计值1.42亿。其原因除了抽样误差外,可能与统计口径差异有一定关系。2005年的抽样调查中,独生子女包含了1975-1979年出生的独生子女,而本文以1980年为起始点,2005年的独生子女则集中于0-25岁。1975-1979年出生的独生子女可能更多的是家庭自主选择,而非受生育政策限制。总之,对照官方直接调查结果,本文的估计具有合理性。

(四)我国独生子女的区域分布

运用上述方法,利用我国31个省、直辖市、自治区的详细“六普”资料,对2010年母亲家庭和父亲家庭独生子女总量及分年龄数量进行估计。然后,结合分年龄死亡率数据,同样运用队列的方法推算出1980-2009年独生子女规模。受篇幅所限,仅罗列31个地区主要年份的独生子女规模估计结果。

从独生子女绝对规模的空间分布来看(见表3),显示出一定的区域关联性和差异性。第一,东部独生子女数量较多,但增速低于全国平均水平。2010年独生子女规模排名前七位的省份,东部省份就占了六个(江苏、山东、辽宁、广东、浙江、河北),其中江苏省独生子女最多,为0.14亿。东部独生子女绝对规模大,以11.32%的速度稳定增长,2010年达到0.77亿,但占全部独生子女比重呈现下降趋势,由1980年的50.91%逐渐降到2010年的47.19%。第二,中部独生子女占全国比重相对稳定。中部独生子女2010年为0.47亿人,其中河南、湖北、黑龙江、湖南、安徽所占份额较高。其增速与全国平均水平相当,所占比重一直维持在略低于29%的水平。第三,西部独生子女数量相对较少,但增速最快。2010年西部独生子女为0.39亿,仅四川数量庞大,有0.12亿。西部独生子女年均增长速度高达12.20%,所占比重由1980年的20.44%上升到2010年的23.97%。

表1 独生子女规模估计基础数据

表2 1980-2009年独生子女规模估计结果

续表2

从独生子女相对规模来看,0-30岁人口中独生子女比例的区域差异显著。2010年,共8个地区的独生子女比例高于40%,包括6个东部地区(辽宁、上海、江苏、北京、浙江、天津)和2个中部地区(黑龙江、吉林)。其中,辽宁、上海、黑龙江和吉林的比例高于50%,辽宁最高,达59.34%,表明在这四个地区的0-30岁人口中,平均来看,两人中大约有一人为独生子女。而独生子女比例低于20%的地区共计9个,包括2个东部地区(海南、广东)、2个中部地区(河南、江西)和5个西部地区(西藏、贵州、广西、云南、宁夏)。其中西藏比例最低,仅为12.35%。

表3 主要年份独生子女及失独家庭规模(万)

三、我国失独家庭规模估计

(一)我国失独家庭规模的总量估计

前文已经估算出分年龄独生子女数量,再结合分年龄死亡率,两者乘积之和,即得当年失独家庭增量。历年增量累计求和,则估计出累计失独家庭规模,结果见表4。

从历年失独家庭增量来看,大致经历了三个阶段。1980-1990年,全国出生率较高,平均为21.16‰,随着独生子女政策的全面实施,0岁组独生子女人数呈现明显上升趋势,但同时失独家庭也迅速增加,年均增长速度达到10.34%。1991-2000年,失独家庭每年增量趋于稳定,独生子女平均每年死亡人数为5.76万,主要原因可能源于0岁组独生子女人数的大幅减少。全国出生率由1991年的19.68‰快速下降到2000年的14.03‰,独生子女存量增长受到限制,使得这一时期失独家庭规模相对稳定。2001-2010年,从人口队列的角度来,独生子女开始进入21-30岁年龄组,而这一年龄组的死亡率明显上升。独生子女规模逐渐扩大,失独家庭每年增量不断提高,增速达到4.44%,2010年新增失独家庭9.18万。将历年失独家庭增量求和,则截止到2010年,全国累计失独家庭达到177.83万。

(二)我国失独家庭的区域分布

利用分地区“六普”相应数据,则可估计我国31个地区失独家庭总量。

从2010年累计失独家庭的区域分布来看(见表3最后一列),四川、云南、江苏、山东和浙江的失独家庭规模较大,均大于8万,其中四川达到14.96万。而西藏、海南、天津、宁夏、北京失独家庭相对较少,均低于2万,西藏最低,为0.74万;失独家庭规模大小主要受两方面因素的影响,一是独生子女数量,两者显著正相关,2010年线性相关系数为0.74;二是死亡率,高死亡率会加快失独家庭的累积。如云南的失独家庭数量高主要源自死亡率高,尤其是新生儿死亡率明显高于全国平均水平。

四、结 论

本文基于母亲家庭和父亲家庭的相关数据,对我国独生子女及失独家庭总量及其区域分布进行了动态估计;并与2005年抽样调查结果进行了对比,结果发现两者具有较高的一致性,这从另一方面验证了本文研究方法和研究结果的可信性。研究表明,2010年我国独生子女规模约为1.64亿,东、中、西部所占比重分别为47.19%、28.84%和23.97%,尽管东部独生子女规模最大,但其增速放缓,西部独生子女所占比重有上升趋势。从独生子女死亡状况来看,每年新增失独家庭规模仅在1991-2000年期间受出生率降低的影响而趋于稳定,近年来以4.44%的速度不断提高,2010年全国新增失独家庭9.18万,累计失独家庭达到177.83万。

表4 失独家庭规模估计结果(万)

本研究为逐步完善人口相关政策提供了一定指引,政策启示主要体现在如下两个方面。

一方面,推进人口统计指标体系的进一步完善,并通过多部门信息共享,保障人口统计数据的可获得性和可靠性。对于独生子女的相关数据,统计部门仅在2005年“小普查”中略有涉及,这大大限制了研究的深入。如果建立独生子女及失独家庭专项指标,并在每年的人口抽样调查中统计相关数据,定期公布,则有利于对此问题的研究和政策的制定。除统计部门以外,各省计生部门掌握了独生子女的大量信息,同时,我国公安部门也拥有人口出生和死亡信息,数据质量相对较高。可见,如果能协调统计、计生和公安三部门,实现人口相关数据的共享,则可降低数据收集成本,提高数据的真实性,在可信的数据基础上进行的分析和政策建议才会促进人口的可持续发展。

另一方面,加快完善失独家庭扶助政策。失独家庭已成为不容忽视的特殊群体,政府部门应重视并解决这一群体面临的实际问题。尤其对无法再生育的失独家庭,他们在面对疾病、养老等一系列问题时承载了更大的压力,因此更需要得到政府乃至全社会的关注。在经济方面,中央和地方政府可以根据财政状况适当提高失独家庭扶助标准,还可以考虑从社会抚养费中提取专项资金,建立失独家庭关怀基金;在精神生活上,一方面,可以在领养制度上给予更多的支持和照顾,另一方面,失独家庭扶助金的申请制度也可以适当改进,以避免部分失独父母因心理上难以接受而不愿主动申请。此外,还可以通过社区组织更多的亲情抚慰活动,了解失独家庭遭遇的困难,使失独父母感受温暖、不再孤独。

[1]郭志刚.重新认识中国的人口形势[J].国际经济评论,2012,97(1):96-111.

[2]宋健.中国农村独生子女的数量与分布[J].中国人口科学,2006,26(4):88-94.

[3]杨书章,王广州.一种独生子女数量间接估计方法[J].中国人口科学,2007,27(4):58-64.

[4]王广州,郭志刚,郭震威.对伤残死亡独生子女母亲人数的初步测算[J].中国人口科学,2008,28(1):37-43.

[5]吴瑞君,丁仁船,钟勤华,等.独生子女规模估算及其对政府奖励性支出的影响——以苏州市为例[J].南方人口,2008,23(1):1-6.

[6]周伟,米红.中国失独家庭规模估计及扶助标准探讨[J].中国人口科学,2013,33(5):2-9.

[7]陈恩.全国“失独”家庭的规模估计[J].人口与发展,2013,19(6):100-103.

[8]王广州.中国独生子女总量结构及未来发展趋势估计[J].人口研究,2009,33(1):10-16.

[9]郭志刚.孩次递进比的计算与调整生育指标的理解[J].中国人口科学,2006,26(5):84-88.

[10]中华人民共和国国家统计局.中国2010年人口普查资料[DB/OL].(2012-04-30)[2014-11-01].http://www. stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.

Estimating the Quantity of Only-child Population and the Only-child-loss Families in China: Based on the Analysis of the Sixth Population Census Data

GU Ziyin

(School of Statistics and Mathematics,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073;School of Mathematics and Statistics,Changshu Institute of Technology,Changshu 215500,China)

Based on the data of the sixth population census,this paper analyses the only child information from the mothers’families and fathers’families who have been widowed or divorced.The paper estimates not only the quan⁃tity of only-child population and the only-child-loss families but also the regional distribution by means of the mother inferential method.It is of great significance to accurately estimate the quantity of only-child population and the only-child-loss families in order to adjust the birth policy and improve the supportive policy for onlychild-loss families.

only child;only-child-loss families;population census

辜子寅(1980—),女,湖北武汉人,博士生,常熟理工学院讲师,主要研究方向为经济统计与计量分析。

2015-08-10