负土筑墓

——明清华北宗族文化的地标

刘巧莉,王 剑

(1.吉林大学 古籍研究所 长春 130012;2.吉林化工学院 社科部,吉林 132022)

·社会史研究·

负土筑墓

——明清华北宗族文化的地标

刘巧莉1,2,王剑1

(1.吉林大学 古籍研究所 长春 130012;2.吉林化工学院 社科部,吉林 132022)

由于祖先崇拜、“事死如事生”的孝道思想的影响及对祖茔“藏祖先体魄”的功能的认识,祖茔在华北宗族生活中占有重要地位。华北宗族通过家谱记载、口耳相传的方式对祖茔和祖先记忆进行传承,重视祖茔的昭穆布局,注重分支茔地的选择,并通过多种方式对祖茔进行保护。祖茔的相关建设活动,对华北宗族的构建、传承乃至发展壮大具有重要意义。从这个角度来说,祖茔是华北宗族最重要的载体,也成为明清时期华北宗族文化的地标。

华北宗族;明清时期;祖茔

人们一提到明清时期的宗族,可能首先想到的是宗族文化特征明显的江南宗族,很少联想到华北地区的宗族;一谈及宗族文化特征,学界也多指向族谱、祠堂、族田、族学以及族正(或族长)在宗族社会的地位及作用等等,应该说这些多是江南宗族的显性标志。学界已有的研究对明清时期华北宗族发展阶段及宗族文化特征的把握并不是十分地透彻和清楚。考之文献,我们发现,明清时期的华北宗族文化有其自身的特点,与江南地区宗族文化的典型形态相比,华北宗族由于普遍缺少祠堂,祭田也数量稀少,全宗族共同参与的主要活动即为祖茔祭祖,所以在明清时期的华北地区,祖茔成为维系宗族的核心与纽带。祖茔是华北宗族主要的族产和祭祖场所,在宗族中享有崇高的地位。对祖茔的建设,既是祖茔之于宗族重要性的体现,也是强化族众宗族意识、增加宗族凝聚力的有效途径。从这个意义上说,祖茔在明清时期的华北早已成为宗族文化的地标。因此,对华北祖茔建设的相关考察,有利于我们加深对华北宗族的认识和理解。

一、明清时期华北宗族对祖先及祖茔的认识

祖茔作为祖先的安眠之地,在宗族中享有崇高地位与时人对祖先和祖茔的认识有关。当时人普遍有祖先崇拜的意识,认为祖先灵魂不灭,可以庇护后代子孙。而且,出于“孝”的观念,报本返始,对已逝的祖先要“事死如事生”。而祖茔,由于被认为是祖先灵魂栖居之所,藏体魄所在,自然受到人们的重视。

古人认为祖先去世之后即拥有超自然的力量,如同其他神灵一样可以使人获得福祉或灾难。在这种思想的引导下,人们认为现世的功名利禄、富贵平安均是祖宗保佑所得,所以博野蒋氏在提到清末战乱时感慨道:“蒋氏阖族生命两遭巨劫,均庆保全财产,虽有损失亦不致一蹶不振,此与三世祖肖寰公以三岁孤孩值明季丧乱,寄匿戚家得免于难,同一转危为安,非冥冥中有先灵呵护,曷克臻此,然后叹祖功宗德,有以裕其先,而子孙乃能获报于其后也。”*《(河北博野)蒋氏宗谱》,《四修家谱序》,民国二十四年(1935)铅印本。同样,如果不能很好地沟通先灵,如不按时祭祀,可能会被祖先所弃从而遭到厄运,“忘祖者,鬼神弗飨,人而为祖宗所弗飨,则亦不为祖宗所默佑矣,可不惧欤?”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。所以,周到细致地照管祖茔、虔诚祭祀,均为祖先崇拜的表达。

重视对祖先的祭祀亦是“孝亲”的内容。《礼记·祭统》云:“孝子之事亲也,有三道焉:生则养,没则葬,丧毕则祭。”生养死葬、按时祭祀均是孝道的要求。景县张鼎锡生病时亦不肯让儿子代为祭祖,说:“汝祖之殁已六十年,余所以稍尽子职者,惟此一祭耳。”*《(河北景县)张氏族谱》卷六《行状·先考凝斋府君行述》,光绪十八年(1892)古香堂抄本。由父母推而上之,一直到始祖,水源木本,均是尽孝的对象,因为历代祖先不仅给予子孙生命,还遗留下物质与精神财富,使其安身立命、有所作为。正如天津徐氏所言:“试思水有源木有本,吾身何自而来,吾身之得有衣食居处,悠游诵读厕身于士族而别于编氓者,谁为之留贻?”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。而且,受传统因果报应思想的影响,人们普遍认为正是祖先生前积善行徳,才使子孙今生富贵顺遂,“今日之为子孙者,无论身体发肤为祖宗之遗,即富贵功名,亦祖宗之阴德有以致之也。”*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏建立祠堂约》,民国十一年(1922)木刻本。所以孝敬祖先、慎终追远是为人后者必须做的,即便祖先已逝,“不能亲承色笑”,仍要如同侍奉生者一样恭敬、虔诚。

在明清时期的华北,祖茔被认定为“祖先藏魄之所”,从而成为重要祭祀场所。“魂升于天,魄降于地”,故“立尸以象生,设主以棲神”。*《(山东)即墨杨氏家乘》第一册《丘墓》,民国二十五年(1936)排印本。即人死之后,魂、魄分离,灵魂依附木主,体魄则藏于坟墓。“坟墓为祖先藏魄之所”是华北宗族的共识:淄川王氏说“先人藏体魄于斯,固当世世守而勿置者也”,*《(山东淄博)淄川县丰泉乡王氏世谱》,《附录·北茔祭田碑记》,清雍正十一年(1733)刻本,2002影印。馆陶王氏说“茔墓者藏祖宗形魄”,*《(河北馆陶)王氏宗谱》卷二《家规十则》,民国九年(1920)三槐堂铅印本。定兴鹿氏说“书葬识所归也”,“冢茔之地,孝子所思慕之处”。*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷十一《遗文·都转公定兴鹿氏家谱序例》,光绪二十三年(1897)刻本。正因为祖先的体魄藏于坟墓,按照事死如事生的要求,就要精心为祖先营葬,悉心照料祖先茔域。尤其华北大多数宗族都没有祠堂,所以祖茔作为唯一的先灵依附所在而不再区别是藏魂还是藏魄,仅被视为祖先存在的地方,即茔域为“妥先灵”之地。*《黄县太原王氏族谱》,《序·建修茔墙序》,清宣统元年(1909)刻本。在祖先崇拜的影响下,祖茔更是上升到了“关子孙命脉”*《(河北馆陶)王氏宗谱》卷二《家规十则》,民国九年(1920)三槐堂铅印本。的重要程度,所以华北的宗族格外重视祖茔也就顺理成章了。

二、负土筑墓与明清华北祖茔的传承、扩建与维护

华北的祖茔承载着宗族的历史,其建构、扩展及传承的过程正是宗族延续、发展、壮大的反映,宗族对祖茔的悉心维护亦体现了其宗族认同与归属感。

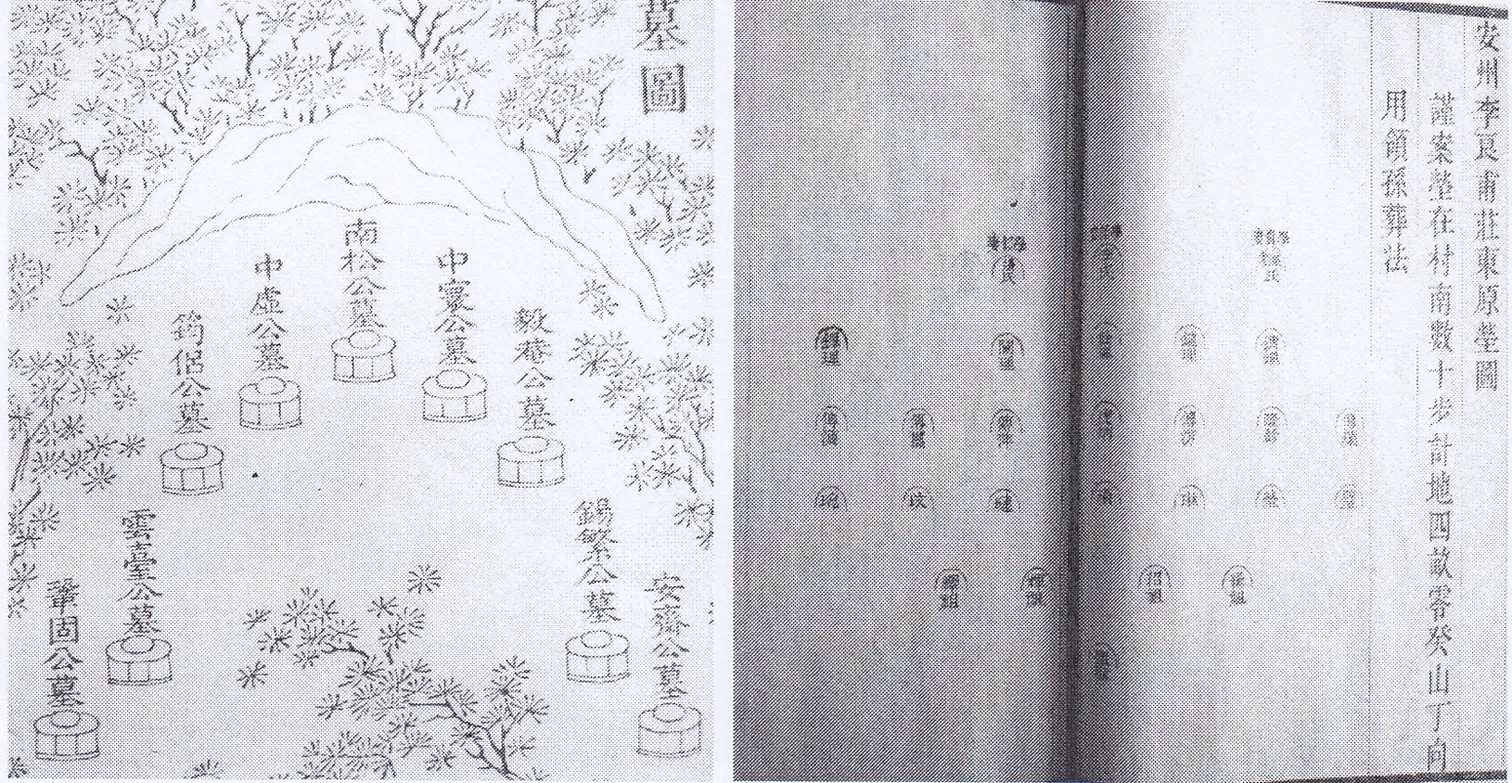

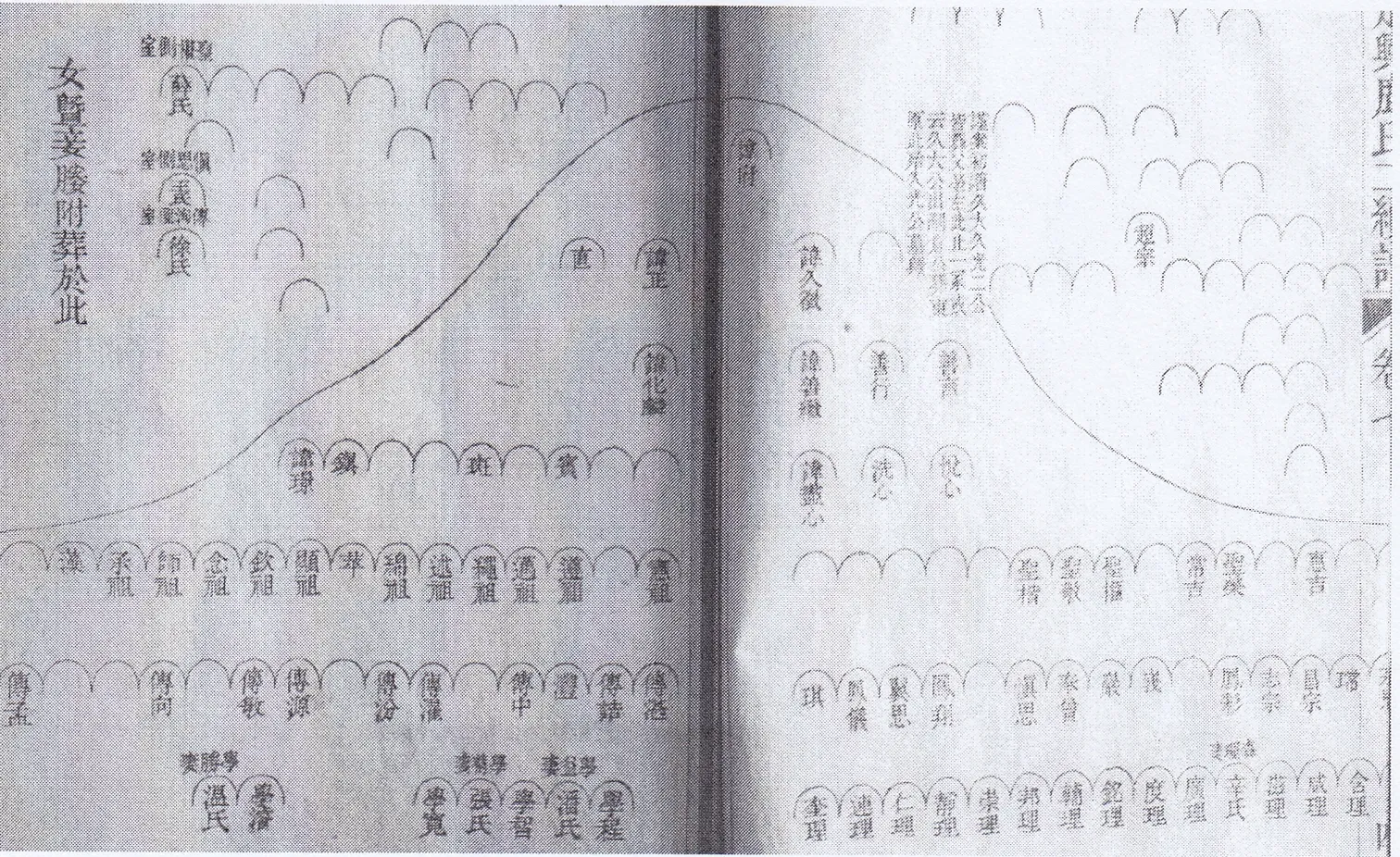

宗族对祖茔的审慎首先体现于祖茔的传承与昭穆布局。如前所述,生养死葬、四时祭祀均为人子之责,也是孝行的基本要求。葬必有地,祭必有方,所以华北的家谱虽没有南方家谱内容丰富,但绝大多数都注明了先人确切的葬地,“古人立木主以安神,立窀穸以掩形,故墟墓之间人所安焉,是编必书某人葬某茔,不使后人怅怅于三尺之封也。”*《(河北滦县)瑯琊王氏宗谱》,《凡例》,民国八年(1919)铅印本。超过半数的家谱绘制了详细的茔图,注明方位、四至、各先祖墓穴所在及茔内的共同财产,包括树木、茔房、门柱、牌坊等,如山东丁氏九世克成茔,坐落在“邑城西北三里许南涧疃西头直北”,“四角石顶、望柱、碑碣、石台、香炉各一具”,每人墓前都有“诰命”或“敕命”碑一座,茔房“正房三间,加增厢房三间,垣墙照壁门楼俱全”,还有十世王太恭人、十一世王太恭人“两世坚贞”节坊一座。*《(山东)丁氏族谱》卷一《茔图》,清宣统元年(1909)刻本。甚至部分茔图还描绘了墓地的山川走向、地理形势,形象立体,以此来避免岁久年湮,后人茫然于荒冢而无法祭祀。除了始迁祖茔外,各支、房的茔图亦会收入谱中,“各支别立之茔与葬于外县者,亦均一律绘图。”*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓》,光绪二十三年(1897)刻本。以至于族大丁多的山东丁氏族谱中竟然绘制了248张茔图。*《(山东)丁氏族谱》卷四《茔图》,宣统元年(1909)刻本。

按照风俗,坟墓“或不树碑碣,北方无名位者多不用”,*《(山东即墨)杨氏家乘》第一册《丘墓》,民国二十五年(1936)排印本。故大多数平民都没有墓碑。为了使子孙后代能够准确辨识、记忆祖先墓穴所在,宗族长者多采取口耳相传的方式:“值春秋拜扫之期,切示子孙曰某墓为某公,某墓为某公,详言屡屡,后世自能明晰。若以为寻常故事而敷衍之,一经年远鲜不迷惘。”*《(河北南皮)侯氏族谱》第四册《家规十条》,民国七年(1925)年石印本。“纸锞由值年制备,包外书某府君某太君,各支亦同往照料,不得推诿。”“每位纸锞二包必须按数分置各冢前,不得聚一处焚化,盖欲使子孙记其祖父葬处,用意至深且远,凡我子姓其恪遵勿忽。”*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓·田堠茔祭扫事宜》,光绪二十三年(1897)刻本。每次祭祖即是重温祖先墓穴茔域的过程,久而久之,宗族历史便深深地根植于后代子孙的脑海中。通过家谱记载和口耳相传,祖先坟茔、宗族记忆得以代代流传、经久不灭。

华北宗族祖茔的空间布局大多按照传统的昭穆制,即按照在宗族内的辈分和排行来安排位置, “昭穆以世分,墓地以序定,如列坐”。*《(山东)历城杨氏族谱》,《坟墓志》,乾隆五十九年(1794)教忠堂刻本。这种昭穆排列反映的是宗法关系,尊卑长幼是决定墓穴位置的关键因素,可以说,祖茔的排位正是墓主生前相互关系的写照。具体来说,排列的方式主要有以下几种。

1.小昭穆葬法。即始祖居主穴,其子排行为单数的居其左,排行为双数的居其右,弟的坟墓低于兄,使整体排为“人”字形。如有第三代或第四代葬入,则水平方向下移,亦呈“人”字形(文末图一)。*《(北京)宛平王氏宗谱》,《墓图》,乾隆六十年(1795)青箱堂刻本。图中人物关系为:南松公居主穴,居左者为其长子中寰公、三子毅菴公,孙辈中行一、行三的锡繁公、安斋公;居右者为次子中虚公、四子筠侣公,孙辈中行二的云台公;鞏固公为长房曾长孙。也有水平方向不下移,排成“一”字形的。小昭穆葬法在华北最为多见。这种葬法的墓地一般规模较小,葬父子两代的较多,亦有第三代及第四代从葬的,多不超过五代。

2.大昭穆葬法。即始祖居主穴,其下第一代全部居左,第二代全部居右,第三代居左,第四代居右,以此类推。每一辈按照大排行从中间往两端排。与小昭穆相似,既有排成“人”字的,也有排成“一”字的。排成“一”字的也称为“同堂排葬”(文末图二)。*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓》,光绪二十三年(1897)刻本。大昭穆葬法比较节省空间,能够秩序分明地葬入多代、多人而不会紊乱,所以墓地规模比小昭穆葬法要大。

3.祖领孙葬法。与以上两种葬法在垂直方向相反,始祖在最下方,其子孙好像俱在其身后跟随,所以称为“祖领孙”(文末图三)。*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓》,光绪二十三年(1897)刻本。

按照规律排列的宗族墓地如果连线、构图,就是一副简易的世系图,在没有家谱的情况下,起到了传承世系的作用,也为撰修家谱提供了素材和依据。当然,也方便子孙辨认和记忆。华北很多宗族在明代一直没有家谱,在清代甚至是清中期才第一次修谱,但仍然可以确定祖先的坟墓所在,与祖茔的昭穆排列不无关系。正是在这个意义上,有的学者认为,祖茔在家谱和祠堂出现之前,起到了整合宗族的作用[1]。

祖茔并非一处,随着宗族的发展,各分支茔地渐次出现。具体来说,族人营建新茔主要出现在以下几种情况中。

1.族人迁居他处,于迁入地建茔。华北宗族聚居一村的较少,一般散处附近多个村镇,茔域亦随居住地而建,比如即墨杨氏:“南支子孙亦皆散处各村,生居其乡,没葬其野。”*《(山东即墨)杨氏家乘》第一册《丘墓》,民国二十五年(1936)排印本。平民之家如此,官宦之家亦然:永乐初,河北青县马氏始迁祖仲良来青任职,“仲良祖原配金氏寿算不永,继娶青邑嵩坡谢氏,故遂筑居营葬,肇其嵩坡。历二世,讳士贤祖原配戴,继配马家桥韩氏,嗣息五人,士贤祖殁,合原配属葬父茔。韩祖妣谋归马家桥,五男悉从安堵不返,卜兆域首葬母氏,陆续五男等属次比肩安厝,生气磅礴,历世广延,故由此而迁居于四方者实繁。”*《(河北青县)崇伦堂马氏宗谱首一卷》,《序》,民国十年(1921)铅印本。马仲良因娶妻嵩坡,故筑居营葬于嵩坡。至其孙辈,因携母归外祖父家,遂筑居营葬于马家桥。可见,茔地与住址关系紧密,一旦迁居,即于住地营建新茔。

2.部分族人荣登仕版、身份骤贵后亦会另建茔域。在祖茔中,居主穴的始祖地位超然,永享祭祀,其他坟墓有可能随着年代久远、子孙零落而湮没无闻,始祖的坟墓基本不会,所以比较常见族人身份显赫之后为父祖或自身营建新茔,使父祖或自身能够成为新茔始祖。如定兴鹿氏自始祖至第六世均葬江村祖茔东原,第七世鹿久徵中进士、登仕版,其父鹿府未葬入祖茔东原,而成为新建的江村祖茔西原的始祖,居主穴,鹿府子孙世代附葬,直至十三世。十四世鹿荃官至两淮盐运使,为其父鹿泰吉、叔鹿恒吉营建江村西原前左茔,泰吉、恒吉的子孙多附葬于此,但鹿荃本人却葬田堠村茔主穴。*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓》,光绪二十三年(1897)刻本。

3.受限于祖茔空间,后代族人不得不另立新茔。祖茔空间有限,势必不能安葬所有族人:“甲子春为王父营葬事,因祖茔狭隘,更卜新阡。”*《(河北景县)张氏族谱》卷六《行状·显继祖妣李太宜人行述》,光绪十八年(1892)古香堂抄本。而且祖茔要保持昭穆有序,就不能最大限度地利用空间,几代之后如果族人不营建新茔域,就得打破昭穆排行,如丰泉王氏:“余家世自洪武初始祖贵者卜居淄丰泉乡,遂墓于兹,历二百年余族滋以大,墓地日渐狭,至昭穆次紊弗论已。”*《(山东淄博)淄川县丰泉乡王氏世谱》,《附录·理丞祖东菴碑记》,雍正十一年(1733)刻本,2002影印。扰乱昭穆排行被认为是对祖先的不敬,族人只能另卜吉地。

4.追求风水也是建立新茔的原因之一。古人对茔域风水十分重视,甚至认为这是族葬被废、私茔兴起的原因:“自阴阳之术兴,往往有惑于形家休咎之说者,故族葬遂废,而一代各为一代之坟,所以慎阴阳且以杜争端也。”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。有人为了追求好风水而离开祖茔:“先是宾岩公葬于村北附近新阡,未见发祥,宜人商之汝霖公,决议改迁,卜葬于村东北二里余河北吉地。”*《(山东)峄县武氏族谱》卷四《传》,民国二十五年(1936)石刻本。也有宗族为了保持祖茔的风水,而拒绝让后代继续附葬,如高密李氏十二世、明兵部尚书李介的茔域,“国朝乾隆初年,副贡恒机祖恐族人乱葬有碍主坟,除周司马祖墓四围各留数十步注明边界,树石志明永远封禁。”*《(山东)高密李氏家谱》卷首《小墓田茔图》,民国二十二年(1933)石印本。为了保持风水、培植龙脉而禁止后代继续葬入,这不仅是华北宗族的做法,其他地区也是如此。

因富贵及祖茔拥挤而立的新茔,地点多选择在原祖茔附近,如定兴鹿氏的江村祖茔东原和江村祖茔西原仅一路之隔;景县张氏始祖茔为上官中茔,前三十余步即上官前茔,后半里余即上官后茔。或与其他族人支茔相近:山东丁氏分支茔地建在邑城西北杨家疃的26个、南涧55个、百盈村49个,城北北涧12个,这些墓地或彼此相连,或相距不远。这些小的分支茔地共同组成了一个大的宗族墓葬群,这说明族人虽离开始迁祖茔,但仍重视与始迁祖茔的联系,重视与其他族人守望相助,“生则团聚,殁岂忍远离哉?”*《(山东)丁氏族谱》卷八《详记》,宣统元年(1909)刻本。因迁移、风水原因另建的新茔虽不在祖茔附近,但其子孙依旧参加祖茔的祭祀、维护活动,与其他族人无异,“每值春秋祭后,约定吉日同扫公茔,然后各扫私茔”。*《(河北馆陶)王氏宗谱》卷二《家规十则》,民国九年(1920)三槐堂铅印本。因此,分支祖茔远离始迁祖茔不会导致族人脱离宗族,它仅意味着祖茔的扩建与延续。

祖茔建立之后,其长达数百年的传承,有效的保护措施至关重要。祖茔的保护包括内外两方面,内部要保持墓穴完好,树木成荫;外部则要防备墓地遭人侵夺、破坏。为此,宗族采取了多种措施。

1.隔绝于外界的举措:种树、置护坟地、建围墙。坟墓为祖先安眠之地,不宜为人打扰,所以很多宗族在祖茔周围栽植树木、设置护坟地或建围墙,把祖茔与外界隔绝开来。三者之中,种树最普遍。即墨杨氏南宫茔“茔前多植松树”,*《(山东即墨)杨氏家乘》第一册《丘墓》,民国二十五年(1936)排印本。定兴鹿氏田堠村茔“近冢处多柏树,四围种杨树约百余株”。*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓·田堠村茔图》,光绪二十三年(1897)刻本。祖茔四周种树不仅可以封闭祖茔,而且益处甚多:“多栽树木,所以培旺气,兼可壮观瞻、裕资财,一举而有三善焉。”*《(河北宁晋)郑氏族谱八卷》卷一《杂说》,民国十九年(1930)铅印本。因此,古人对种树都很重视,东光马氏强调“南茔树木随年补栽,招佃看守”。*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏宗祠条规》,民国十一年(1922)木刻本。与种树相比,护茔地在隔绝外界之余还能带来经济收入,也是不少宗族的选择:“树外余地计五十亩,每亩收租一千,传霖添置地二十五亩,捐做护坟地。”*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓·田堠村茔图》,光绪二十三年(1897)刻本。景州张氏上官后茔“原护茔地四十亩有奇”,秦家河茔“原护茔地二顷六十余亩”。*《(河北景县)张氏族谱》卷三《坟图》,清光绪十八年(1892)古香堂抄本。相对而言,建围墙的较少,因其造价高、易损坏,偶一为之者均是经济实力雄厚者,如山东丁氏十二世敦祖、十三世培蓉、培芬、培绅的墓地均有围墙,*《(山东)丁氏族谱》卷一、卷二《茔图》,清宣统元年(1909)刻本。这四人或本人或子孙为官(含捐官),均得到了诰敕,且家境富裕。

2.保护产权的努力:设置界址、绘茔图于族谱中、保管好祖茔地契。设置界址是为了明确祖茔的空间范围。“夫先灵之有坟墓犹生人之有房屋也。坟墓之有界址,犹房屋之有墙垣也。”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。将坟墓的界址比作房屋的围墙,强调其明确界限的作用。山东丁氏的茔地四角都有石顶,用以确定四至,石顶的连线即为邻地的边界。绘制茔图并载入家谱可以长期保留祖茔信息,“谱绘茔图所以重祭典而防侵占也。”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《凡例》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。祖茔历史久远,管理者时常变更,所以必须做好祖茔地契的收存工作,滦阳赵氏“老坟地契随六庄值年经理人手存”,*《(河北迁安)滦阳赵氏东门统谱》卷一《谱图》,民国二十一年(1932)唐山泰石印局石印本。宛平查氏由专人保管“嘉庆辛酉,篆仙伯观察湘南道,出津门,惧有散佚,因将所存榆垡地契树木各图纸均交长房静岩兄永远收执”,*《(北京)宛平查氏支谱》卷首《例言》,民国三十年(1941)铅印本。东光马氏则由族长收存“北茔所买地亩文约在唐称(族长——笔者注)处收存”。*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏建立祠堂约》,民国十一年(1922)木刻本。总之,宗族建立一种保存地契的制度,由特定人负责,即使年深日久也不易遗失。一旦发生纠纷,地契作为法定证据,可以使宗族占据有利地位。

3.设置看坟人亦是祖茔保护的有效方式。祖茔即使选址于居住地附近,其子孙也不可能日日前去查看,而祖茔内树木茂密,易为人觊觎,如丰泉王氏所言“祖墓之中林深树茂,行者憩之;败叶枯枝,樵者窃之;荷担者将以息肩,理难逐谇也;放牧者窥以承荫,势难驱遣也,斯其为墓厉者多矣。”因此,王氏设置了看坟人:“日为巡而守之,禁而止之,要不使为墓厉而止。”*《(山东淄博)淄川县丰泉乡王氏世谱》,《附录·中宪看茔地始末》,清雍正十一年(1733)刻本。王氏的做法在华北具有普遍性,许多宗族都设置了看坟人以对祖茔进行日常维护,“看坟之人则厚其赏恤,责令随时看视,如有事故即来告知,庶侵损之端无自而起,此未雨绸缪之道也。”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。树木作为祖茔的一部分,亦属看坟人的工作范围:“栽树六百数十株,拟定新章,仍责成坟佃负责保管,务期林木繁盛茂密成荫,以重封植垂荫之至意焉。”*《(河北宁晋)郑氏族谱》卷一《杂说》,民国十九年(1930)铅印本。如果看坟人工作不称职,则会受到追究:“今当续修谱牒,谨将所有茔地、树株、祭田悉录谱底,以备吾族人于拜扫时再查出短少,应即将该看守坟丁送官究惩,立换妥人,勿事姑容。”*《(北京)宛平查氏支谱》卷首《续例言》,民国三十年(1941)铅印本。

为保持墓穴完好宗族规定要按时添土。坟墓年年经雨水冲刷,如果不按时添土很快就会变小、坍塌,甚至消失。因此,定期添土筑墓是保护祖茔的重要措施,“负土筑墓礼则然也,远年坟墓有无碑者易致塌平,稍知礼义何忍漠视?茲拟于春秋二节宜亲督坟佃一一分别添筑,并望后之族贤相继而起,按时修筑以妥先灵。”*《(河北宁晋)郑氏族谱》卷一《杂说》,民国十九年(1930)铅印本。负责添土者多为看坟人,“清明看茔人添土坟垄,每冢添土三担”,*《(山东淄博)淄川县丰泉乡王氏世谱》,《附录·北茔祭田碑记》,雍正十一年(1733)刻本,2002影印。或者祭田的佃户,“佃户直负添坟祭扫之责”。*《(山东)峄县武氏族谱》卷一《武氏族约》,民国二十五年(1936)石刻本。也有轮流添土的:“凡添修坟墓,固各管本支,若始祖之墓须长门次门轮流修补。”*《(河北沧州)于氏族谱》,《家规》,同治五年(1866)石印本。为了保障添坟用土,有的宗族甚至专门置产:“念添土时无取土之地,复置茔西沟滩下地一亩肆分。”*《(山东淄博)淄川县丰泉乡王氏世谱》,《附录·北茔祭田碑记》,清雍正十一年(1733)刻本,2002影印。从专人到专地,按时、足量的为祖茔添土筑坟获得了制度性保障。

同时,宗族不断强化族人保护祖茔的意识,约束族人破坏祖茔的行为。如强调要时时勤加留意,“每遇春秋祭扫,必须周视坟山,察看界址,或值大雨大水后,必须重加培护,茔旁或有獾狐钻窟者,必须搜逐填塞。”*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。为表示对祖先的尊敬,华北宗族一致禁止族人或看坟人在茔地内耕种:景州张氏在家谱中强调“茔中地不得耕种”,*《(河北景县)张氏族谱》卷三《坟图·条约六则》,清光绪十八年(1892)古香堂抄本。宁晋郑氏“祖茔方圆约四十余亩,面积既广,坟塚又多,不准耕种由来久矣”。*《(河北宁晋)郑氏族谱》卷一《杂说》,民国十九年(1930)铅印本。沧州于氏亦将“族人及看守茔墓之人不许串坟耕种,任意挑掘”写入了家规。*《(河北沧州)于氏族谱》,《家规》,同治五年(1866)石印本。祖茔的树木不仅是共同财产,且攸关风水,严禁砍伐:“坟中栽植树木俱属公物,一枝一叶不许擅动。”*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏建立祠堂约》,民国十一年(1922)木刻本。“如有窃伐树木、盗卖风水者宜协力申告,倘观望退避即以不孝论。”*《(河北馆陶)王氏宗谱》卷二《家规十则》,民国九年(1920)三槐堂铅印本。

此外,有祭田等族产的宗族在分配族产收益时,亦考虑维护祖茔的开支需求,从资金上给予支持:“凡坟内事难免与外争持,如不得已而至兴讼,少有所费,自然出自祭田公物。”*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏建立祠堂约》,民国十一年(1922)木刻本。“凡为坟墓公事,当用公项者,条约不及载亦许开销。”*《(河北景县)张氏族谱》卷三《坟图·条约六则》,清光绪十八年(1892)古香堂抄本。

三、祖茔成为华北宗族文化的地标

对于华北宗族来说,祖茔的存在是宗族认同的起点,对祖茔的建设既是传承宗族历史的过程,也是加强族人团结协作的有效途径。正是从这个意义上说,祖茔是华北宗族的重要载体,对宗族整合至关重要。

祖茔作为祖先存在的象征,是华北宗族形成的前提和连接的纽带。冯尔康先生认为,宗族是由父系血缘关系的各个家庭,在祖先崇拜及宗法观念的规范下组成的社会群体[2]。也就是说,宗族是一种建立在父系血缘关系上的人类共同体,其存在的前提是其成员都认可自己是某一祖先的后代。所以,这一共同祖先的存在,是该宗族得以形成的基础和必要条件。作为共同祖先埋骨之地而存在的祖茔,使祖先不再是一个虚无缥缈的传说,而是真真正正的真实存在。以此为起点,宗族才得以构建。因此,祖茔作为宗族的图腾和标志,是其他宗族表征所无法取代的。从这个意义上说,无论是对祖茔的绘图入谱、代代相传等主观上的传承努力,还是培植树木、按时添土的客观传承上的努力都是对宗族构建基础的保护,失去了这一点,宗族就无法存在。

按照昭穆排列的祖茔,向后世子孙清晰地展示了宗族的构成和发展过程,使其追根溯源之后,找到了与彼此的联系:“虽派分大小,支别远近,然以始祖视之,皆其子孙也。”*《(山东)丁氏族谱》,《睦族说》,清宣统元年(1909)刻本。也明白了自己的房支分属,尊卑亲疏,在宗族中找到了自己的位置。而所有的房支分属在始迁祖的统领下构成了秩序分明的茔域体系,现世则是在族长(或隐含的组织者)、房长的领导下构成宗族社会,在这一点上,逝者与生者实现了统一。理清了水源木本的层级关系,各房各支这些在实际生活中可能血缘关系已经很远、散居各村、从事着各种职业、交往可能很有限的族人在共同的祖茔维护、祭祖活动中产生了向心力,被团结在一起: “各支各派本同一源,坟墓山向祭享有具,所谓正人伦之始,复正人道之终者在是矣。”*《(山东)丁氏族谱》,《丁氏旧谱序》,清宣统元年(1909)刻本。“从来皆本一人也,知其所本,而尊祖敬宗睦族之心不油然而生者尚可为人哉?”*《(北京)宛平王氏宗谱》,《原序》,乾隆六十年(1795)青箱堂刻本。以祖茔为纽带,祖先认同最终转化成了宗族认同。

对祖茔的传承是宗族历史构建和传承的过程。祖茔的先祖坟墓昭示了宗族的历史和过往,无论是祭祖时长辈将先祖墓穴一一指认给晚辈,还是在纸锞包外书写先人名号并焚烧于对应的先人墓穴前,都是对宗族记忆的传承。在长辈的耳提面命、殷殷教导和一遍一遍的重复中,年轻一代继承的不仅仅是每位先祖的墓穴所在,而是整体的宗族记忆。即使没有家谱,在每个人的头脑中也已经构成了一部宗族发展史。山东峄县武氏族谱的一个序作者说:“余素好堪舆家言,曾游山阴村南诸山,其下盖有武氏先茔云。登其墓剔藓读其碑,知为武氏始祖。其时武氏裔孙亦在列,于其始祖下茔内坟墓层层指其昭穆世次甚晰。武氏彼时尚无谱系可稽,而独能数典而不忘,可不谓贤乎?”*《(山东)峄县武氏族谱》卷一《序·峄阳武氏族谱序》,民国二十五年(1936)石刻本。

祖茔为族谱的撰修提供着素材和依据,而且按照昭穆、世次排列的祖茔本身即为一副立体的世系图。部分坟墓还立有墓碑,碑上的文字则进一步印证了宗族的世系和历史,使家谱成为家族信史。如滦阳赵氏,“康熙辛丑,缘茔中碑楼破坏,合族鳩功完治,乃得睹始祖及六世祖墓志铭,并列祖碣后所叙支派,遂为之由后遡前,渐次推至始祖。”*《(河北迁安)滦阳赵氏东门统谱》卷一《家谱序》,民国二十一年(1932)唐山泰石印局石印本。墓志铭中必不可少的内容即为对墓主前代和后代的记载,几个墓志铭的结合,则可勾勒出宗族的世系图。由于墓志铭作者多为墓主亲朋好友,其世系资料又由其子孙提供,所以准确性高,恰可弥补口耳相传可能出现谬误的缺陷。因此,家谱的撰修多要考订、参照祖茔墓碑,如项城张氏:“参考宗茔残碑、先世遗书,得其大略。”[3]尤其有的祖茔还建有谱系碑,如藤县生氏、宁晋郑氏等均在始祖茔建有世系图碑,在没有家谱的时期,世系图碑俨然若家谱;修家谱时,世系图碑又为其提供了依据。总之,祖茔既承载着宗族历史,又为宗族历史的传承提供了条件。

对祖茔的维护,加强了宗族成员的责任感和族谊,从而增强了宗族组织的凝聚力和向心力。祖茔为宗族公产,维护祖茔是宗族公事,所以对祖茔的种种保护行为,无论是周视坟山、检查界址,还是除草培土、造林护田,基本都发生在祭祖时,“祭”“扫”一体化。按照华北祭扫祖茔的习俗,参与者为宗族全体成员,如景县张氏每年正月初三祭祖,“四门人俱到”,*《(河北景县)张氏族谱》卷三《坟图·条约六则》,清光绪十八年(1892)古香堂抄本。东光马氏“凡十五以上者须整衣冠至冢庙瞻拜”,*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏建立祠堂约》,民国十一年(1922)木刻本。即墨杨氏清明祭扫“子孙皆从”。*《(山东即墨)杨氏家乘》第一册《祭法》,民国二十五年(1936)排印本。既然祭祖全体宗族成员共同参加,那么发生于祭祖期间的种种对祖茔的维护行为,应是全体宗族成员共同完成的(坟佃负责添土的除外,但仍由宗族成员监督)。而且祭扫活动的组织者多由族人轮流担任,定兴鹿氏《江村茔祭扫事宜》规定,清明祭扫“预择江村族人中之殷实者数家轮流值年”*《(河北)定兴鹿氏二续谱》卷七《垄墓·江村茔祭扫事宜》,光绪二十三年(1897)刻本。;东光马氏共五门,“轮流办理”。*《(河北东光)马氏家乘》,《补遗·马氏建立祠堂约》,民国十一年(1922)木刻本。由此可见,包含在祭扫活动中的祖茔维护,是宗族全体成员的共同责任。而完成这个共同责任的过程,亦是宗族成员团结协作、齐心合力、彼此加深感情、增长族谊,并进一步强化宗族认同的过程。否则,族人散居各方,彼此长期不谋面,族谊与认同从何而来?祖茔的存在只是为宗族形成提供了前提条件,而对祖茔的责任则将族人聚集到一起,才使得宗族真正形成了。

华北的宗族内部较民主,遇事族长(或其他组织者)召集宗族成员共同协商、解决,“凡有宜培植之处务随时商同修理,如有窃伐树木,盗卖风水者协力申告,倘观望退避即以不孝论。”如遇外人侵占,更是要求全族以对,“坟茔界址如有外人图占者,必宜协力争之”,*《(天津)续修天津徐氏家谱》上册《家训十二条》,民国七年(1918)寿岂堂铅印本。东莱赵氏为阻止外人在其祖先坟茔附近采石烧灰,在40年间曾告状三次。*《东莱赵氏家乘》,《坟墓附保护坟墓布告·清咸丰五年二月九日知县屠道彰保护坟墓布告、清同治七年十二月十九日知县郭廷柱保护坟墓布告、清光绪二十年六月初十日知县魏起鹏保护坟墓布告》。转引自冯尔康:《清代宗族祖坟述略》,《安徽史学》2009年第1期。这些需要全宗族成员共同努力才能制止的对祖茔的破坏行为,尤其是涉及外人的,往往会激发宗族成员同仇敌忾的情绪,从而强化了族人的宗族意识和宗族凝聚力。而强调保护祖茔、禁止破坏祖茔的族规家训则使宗族成员的行为和意识得到规范和约束,加快了宗族组织化的进程。

祖茔地权所产生的赋税钱粮一般由宗族成员均摊,如高密李氏老茔“计税亩十五顷九十七亩有奇,其赋于康熙年间洒派西隅一甲族中各股分认,后捐二倾于乾隆年间拨李茔田名下”。*《(山东)高密李氏家谱》卷首《老墓田图》,民国二十二年(1933)石印本。淄川王氏祖茔因先人信道,建有道菴,并沟地二段为道士灯烛费,“其地内赋役本家诸田中均摊带讫”。*《(山东淄博)淄川县丰泉王氏世谱》,《附录·理丞祖东菴碑记》,清雍正十一年(1733)刻本,2002影印。共同承担祖茔赋税,使宗族成员在经济上紧密联系在一起;而捐资购买用于交税的族田,则使宗族组织化程度进一步加深。

学术界普遍认为华北宗族组织不完善甚至缺失,但从以上的分析可知,华北的宗族虽然族产不多,宗族活动有限,但并不意味着华北没有宗族,以祖茔建设为表现形式,华北宗族展现了其组织化的一面。对祖茔的悉心记载、认真传承、精心保护以及对祖茔昭穆秩序的维护,都表明明清时期的华北民众具有强烈的宗族意识。而且,对祖茔的种种建设,为宗族组织的构建、传承乃至发展壮大提供了基础和必要条件,从这个意义上说,祖茔是华北宗族最重要的载体。即使在祠堂已经流行的清代中后期,祖茔在华北民众生活中的重要性仍然没有减退,馆陶王氏与即墨杨氏均有祠堂,但因“吾乡遇年节与吉庆无不墓祭”,王氏“正岁与吉庆祭皆先庙后墓”,“清明与十月朔二节单行墓祭”,*《(河北馆陶)王氏宗谱》卷二《墓祭礼仪录》,民国九年(1920)三槐堂铅印本。杨氏则分别在祖茔与祠堂祭祖,元旦、上元、初伏日、中元日、中秋日、冬至祭于祠堂,清明、十月朔日及忌日祭于墓。*《(山东即墨)杨氏家乘》第一册《祭法》,民国二十五年(1936)排印本。可见,祖茔在明清时期的华北地区早已成为宗族文化的突出地标。

[1]王日根,张先刚.从墓地、族谱到祠堂:清代山东栖霞宗族凝聚纽带的变迁[J].历史研究,2008,(2).

[2]冯尔康,等.中国宗族史[M].上海:上海人民出版社,2008.

[3]冯尔康.清代宗族祖坟述略[J].安徽史学,2009,(1).

图一 图三

图二

[责任编辑:那晓波]

1002-462X(2016)03-0143-08

2015-11-05

刘巧莉(1981—),女,讲师,博士研究生,从事明清史与社会史研究;王剑(1967—),男,教授,博士生导师,历史学博士,从事明清史研究。

K248;K249

A