论春秋战国时期病者的治病之法

吕金伟

(上海交通大学 科学史与科学文化研究院,上海 200240)

□历史研究

论春秋战国时期病者的治病之法

吕金伟

(上海交通大学科学史与科学文化研究院,上海200240)

春秋战国时期,病者选择多种治病之法是他们生命追求的一个侧影。医者在疾病治疗活动中并不是不可或缺的角色,病者也不必唯医者马首是瞻。患病之后,病者采取非医学疗法和医学疗法以舒缓疾痛、治愈疾病。非医学疗法主要有祈祷、祝由、生活调养,医学疗法主要有药物 (无医者参与)、延医。这些治病之法充斥于当时的疾病治疗世界之中,混合使用的现象时有发生。

春秋战国;病者;治病之法

疾病与人类相伴而生,疾病吞噬人类身体与人类不断地总结、研发治病活人之法构成疾病与人类互动历史的两大主线。春秋战国时期,医疗卫生事业并不发达,人类对于疾病的恐惧、排斥心理并未随着某一病情的痊愈而消失。人们对疾病的抵触情绪似乎已经影响到社会生活的方方面面。《左传·桓公六年》载:“名有五:有信、有义、有象、有假、有类……不以国、不以官、不以山川、不以隐疾、不以畜牲、不以器币。”[1]92《礼记·曲礼上》的记载与此相同。长辈们在给新生婴儿取名之时,不得违背礼制而以“隐疾”为名,因为人们害怕疾病的象征物会带给幼儿厄运,患病之人甚至连继承爵位 (或官职)的资格都没有。《大戴礼记·本命》也将女子有恶疾置于 “七出”之列。再如 《左传·成公六年》载:“晋人谋去故绛…… (献子)对曰:‘不可。郇瑕氏土薄水浅,其恶易覯。易覯则民愁,民愁则垫隘,于是乎有沉溺重膇之疾。不如新田,土厚水深,居之不疾,有汾、浍以流其恶。且民从教,十世之利也……'公说(悦),从之。夏四月丁丑,晋迁于新田。”[2]681-682故绛最终未能成为晋国新都的原因就在于居住其地可能会诱发 “沉溺重膇”之疾。类似的环境与疾病之关系的言论,先秦时期已有不少。《素问·异法方宜论》曾谈到当时中国境内居住于5个不同区域 (东、西、南、北、中)的人们在体格与所患疾病上的差异。《吕氏春秋·尽数》也曾谈到轻水、重水、甘水、辛水、苦水对人体的影响,甚至已发现饮水与甲状腺肿之间的联系[3]45。此类思想的出现,一方面是人类对于自然环境认识加深的表现;另一方面,这种认识也在客观上指导着人类对居住区的选择,譬如尽量远离诱发疾病之地。患病之后,如何驱除病魔、恢复健康则是人类普遍的心愿。

一、非医学疗法

有病求医,并非人之常情。医史学者曾说:“(原始社会)病理学尚未发明,一切疾病,都以为鬼神作祟,所以用药物疗法很少,除祈祷以外,尚有卜筮呪咀等一切迷信的行为。”[4]2历史学者接踵其说,称:“面对死生大事,人群采取的应付方法仍可能相当多元。”[5]11确实,人们患病之后,并不一定需要医者。求医不得、无医可求的情况才是当时社会的常态。

春秋战国时期,非医学疗法主要是祈祷、祝由和生活调养。祈祷疗法是指向各方神袛祈求疾病的治愈。祝由疗法多指借助某种想象的外力并配合语言、动作、仪式以沟通鬼神,祛除病魔,回归健康。生活调养法是指对饮食起居加以调理,以便增强病者的体质,达到疾病的痊愈。

(一)祈祷

一般认为,祈祷疗法的起源很早,原始社会之时就已广泛使用。人类学家指出在早期人类的思想世界中,万物有灵的观念支配着人们的思维,交感巫术普遍地存在于社会之中[6]19-74。笼罩在此种观念之下,疾病往往被视为祖先示罚或鬼神作祟,病者在治病之时也常会选用祈祷、祭祀等方法以祈求把病魔驱逐出体外,因为有部分病者坚信信念的力量可以带来疾痛的缓解与痊愈。殷商时期,整个社会中弥漫着一种事神的风气,祈祷疗疾之法屡见不鲜[7]。进入周代,这种治疗疾病的方法并未消失。《尚书·金滕》载:“既克商二年,(周武)王有疾,弗豫。二公曰:‘我其为王穆卜!'周公曰:‘未可以戚我先王。'公乃自以为功,为三坛,同墠……今我即命于元龟,尔之许我,我其以璧与珪归俟尔命;尔不许我,我乃屏璧与珪……王翼日乃瘳。”[8]493-498在周代王庭,设有掌管祈祷驱疾的专职人员,诸如女祝、小祝。罗新慧认为周公自为质代替武王祷告祖先,既时刻关注着武王的身体健康,又有忧虑国祚的意味[9]。杜正胜也曾援引此事指出,殷商和西周时期,生命被认为来自于祖先,人们延续生命的方法主要是向祖先祈祷[10]。

不过,这是西周初年的情况,春秋战国时期是否依然存在此种祈祷疗疾之法呢?《论语·述而》载:“子疾病,子路请祷。子曰:‘有诸?'子路对曰:‘有之;诔曰:祷尔于上下神袛。'子曰:‘丘之祷久矣。'”[11]501孔子与子路的对话透露出他们都熟知祈祷疗疾的做法,孔子的行为可以视为通过祈祷之法实现自我治疗的一种心理诉求,但疗效不佳[12]。值得注意的是,孔子的祈祷对象是上下神袛,已经不再是祖先神。《楚辞·九辨》载:“赖皇天之厚德兮,还及君之无恙。”这也透露出天神掌控人之疾病与寿命的思想。同时代的墨子,其意见也与孔子的观点类似。《墨子·天志中》载:“天子有疾病祸祟……以祭祀天鬼,则天能除去之。”这正是一种向天祈祷以求治愈病恙的做法。应该说,祷疾习俗由来已久,源远流长。《左传·昭公二十年》记载齐国曾有史祝之徒为患病的齐景公祈祷;《韩非子·外储说右下》记载秦国有百姓买牛为生病的秦昭王祈祷。但是,祷疾风俗的盛行也招致了一些批评。《吕氏春秋·尽数》载:“今世上卜筮祷祠,故疾病愈来。”这是基于现实生活所做出的批判。不过,这种猛烈的批判恰恰正是祷疾风俗泛滥的侧影。

在传世文献中虽保留有许多祈祷疗疾的史料,但对祷辞内容并无过多的涉及,出土文献正可弥补这一空缺。近年来发现的 “秦骃祷病玉版”就是这方面的一个证据,其释文如下:

“秦骃祷病玉牌”铭文是目前所见祷疾之辞中比较完整的一篇,祷辞内容极富层次性。尽管目前对秦骃的身份以及某些释文还存在部分的争议,但秦骃向华山之神祈祷以求疾病痊愈的做法是被充分肯定的。至于秦骃为何要向华山之神祈祷,《左传·哀公六年》载:“三代命祀,祭不越望。”注曰:“诸侯望祀竟 (境)内山川星辰。”《风俗通义·怪神》载:“礼:天子祭天地、五岳、四渎,诸侯不过其望也,大夫五祀,士门户,庶人祖。盖非其鬼而祭之,谄也。又曰:‘淫祀无福。'”可见,在礼制上,对于各级贵族能够祭祀的对象曾经有过严格的限制。后来,秦始皇出巡天下,“道病,使蒙毅还祷山川”[14]2 567,也正是此理。这种以祈祷求疾病痊愈的办法并非仅仅存在于处在关中之地的秦国 (朝),山东诸国也曾普遍流行。望山1号楚墓墓主固患疾后经常祈祷,以求疾病的痊愈。新蔡葛陵楚墓墓主平夜君成在患病之后,也向境内的河川之神祈祷,现录其简文如下:

平夜君成曾数次向境内的大川之神祈祷,屡次祈祷恐怕与他渴望祓禳去疾的迫切心情有关。

在祷辞之中我们也能看到一些具体的疾病。周家台秦简有几例祷病之辞,分别是祈请治愈齿疾和马疾的祷辞。

已龋方:……曰:“皋!敢告东陈垣君子,某病龋齿,苟令某龋已,请献骊牛子母”。

已龋方:……祝曰:“呼!垣址,苟令某龋已,予若菽子而徼之龋已。”

已龋方:……曰:“辅车车辅,某病齿龋,苟能令某龋已,令若毋见风雨。”

马心:……向马祝曰:“高山高郭,某马心天,某为我已之,并□侍之。”[16]129、130、132周家台秦简的写成年代约在战国末年至秦朝末年,几乎可以视为战国时期祷疾风俗的延续。从病方之中的祷辞来看,下层民众所祷请的神灵并非是他们随意选取、漫不经心的结果[17]。下层民众在罹疾患病之时,由于并不占有充足的医疗资源,可能更倾向于向自己信仰世界中的神灵祷告,以便求得疾痛的缓解与痊愈。

需要指出的是,祷疾风俗虽然弥漫于春秋战国时期,但实际上疗效并不十分明显。更多的时候,它仅仅只能起到一种心理安慰的作用,并无治愈病痛的速效之功。反而,如果长时间得不到有效的治疗,病者的病情也许会加重。

(二)祝由

祝由疗法,又称呪禁疗法,起源于原始巫术,与巫术的基本思维——相似律、接触律有很大的关联,鬼神观念是其产生的思想土壤。祝由疗法一般需要使用语言以及与之匹配的表演或仪式,借助这些象征之物震慑致病的鬼怪,最终将它们祛除出病者的体外。尽管目前学界对于祝由疗法的性质存在着争议,但并未否认这种在古代社会中真实存在过的治病之法。

先秦时期,巫医使用祝由术治愈病者的事迹被深深地烙印在人们的脑海之中。《韩诗外传》卷10记载有中庶子诘难扁鹊之语。他说:“吾闻上古医曰茅父。茅父之为医也,以莞为席,以刍为狗,北面而祝之,发十言耳,诸扶舆而来者皆平复如故……中古之为医者曰踰跗。踰跗之为医也,搦脑髓,爪荒莫,吹区九窍,定脑脱,死者复生。”[18]345-346两位巫医都使用呪禁之术治愈病者,这充分显示出象征物、语言与力量转移在祝由术中的运用。

祝由术由巫术衍生而来,逐渐地被纳入医学治疗的领域,后来甚至登上国家医学教育的大雅之堂。从目前的传世文献看,“祝由”一词最早见于今本 《黄帝内经》。《素问·移精变气论》载:“古之治病,惟移精变气,可祝由而已。”大部分学者都指出 “祝由”是一种治疗之法[19]。黄帝与岐伯更曾专门讨论过此法的疗效。《灵枢·贼风》载:“黄帝曰:‘今夫子之所言者,皆病人之所自知也……唯有因鬼神之事乎?'岐伯曰:‘此亦有故邪留而未发,因而志有所恶,及有所慕,血气内乱,两气相搏。其所从来者微,视之不见,听而不闻,故似鬼神。'黄帝曰:‘其祝而已者,其故何也?'岐伯曰:‘先巫者,因知百病之胜,先知其病之所从生者,可祝而已也。'”[20]1 879-1 880这段话既否定了鬼神致病的观念,又充分肯定了祝由法的治病原理和效果,揭橥出祝由术必须根据时间、地点、条件和病情的变化来选择具体操作方法的观点。另外,自马王堆 《五十二病方》出土以后,其中所录30余例祝由疗法实例成为探究早期中国社会中祝由疗法的极佳文本,同墓出土的 《养生方》与 《杂疗方》中也有数例祝由术。现列表如下:

表1 《五十二病方》祝由术一览表

资料来源:参见周一谋、萧佐桃主编 《马王堆医书考注》,天津科学技术出版社,1988年,第49-227页。

通过上表,我们可以看到祝由术的基本原理是借助于虚幻的外力,以唾、喷等配合类似于 “禹步”的动作,再加上语言的表述而形成的一套疗疾之法。唾、喷的目的在于震慑鬼怪。祝由疗法适用的范围大致分为与精神相关的疾病、无法治疗的疾病和偶发性/间歇性的疾病[21]184。从祝辞的内容来看,主要分为祝愿辞、陈述辞、诅咒或威慑辞3类[22]。从祝辞所借助的外力看,主要分为神灵之力和施术者自身之力[23]。祝由术能够成为治愈病患的方法,其根源还在于中国古代人们的信仰观念。换言之,祝由术能够发挥其疗效存在着极大的偶然性,可它却长期在中国古代疾病治疗世界中占据着一定的市场,这必然出自于人类对鬼神致病观念的笃信,而并非信赖祝由术的实际效果。

祝由疗法作为中国传统医学的一部分,与同在一个医学体系下的各项医学技术存在本质上的差别。祝由术的本质在于役使神灵鬼怪为施术者的目的服务,并非施术者秉承神灵鬼怪的意愿行事[24]。只有当选择的自然力能够被作用于对象物体时,才能发展为医术;反之,就会成为巫术。

(三)生活调养

春秋战国以来,人类对致病因素的理性认识已有大幅度的提升。《墨子·公孟》曰:“人之所得于病者多方,有得之寒暑,有得之劳苦。”《礼记·乐记》载:“寒暑不时则疾”。《韩诗外传》卷1载:“人有三死而非命也者,自取之也。居处不理,饮食不节,佚劳过度者,病共杀之。”《说苑·谈业》也认为人有5种死因,即饥渴、冻寒、罹五兵、寿命短、痈疽。这些观念摆脱了鬼神致病等随意附会的思想,是人们正确地认识致病因素的结果,也使人们认识到正常的生活起居在抵御疾病侵蚀方面的重要性。

生活调养法的关键在于患病之后需要在日常的饮食起居中保持良好的心态与行为。患病后通常需要休息,《庄子·外物》载:“静然可以补病”。患病之后保持个人卫生也是十分必要的。《礼记·曲礼上》载:“头有创则沐,身有疡则浴……疾止复初。”《礼记·丧大记》载:“疾病,外内皆扫。”从现代医学的角度言,病者的免疫力较低,保持个人卫生能够阻隔新病菌的侵蚀。不过,我们并不能过高地评估春秋战国时期卫生思想的成就,因为它们并非一定是从卫生学、病理学等角度衍生出来的观念。《礼记·内则》载:“五日则燂汤请浴,三日具沐。”那些现在看上去富于卫生意识的行为,可能只是当时一种约定俗成的生活习俗。

在日常生活中,饮食是关系个人生存大计的事情,病者也不例外。医食同源,食物与药物的发现都有赖于早期先民的生产实践。随着人类对某些食物药用知识的积累,病者在患病之后也许会想到利用食物进行治疗。《周礼》中的 “食医”是以食物配合季节来为君王治病的专职医者,地位仅在其管理者 “医师”之下。今本 《黄帝内经》虽未明确地提出 “食物疗法”一词,却在许多篇目中强调了食物对于治疗疾痛与维持健康的作用[25]57。食疗在中国古代疾病治疗世界中占有一席之地,或多或少地会被病者采用。

即使我们无法判定某些食物是否具有药用价值,但食物对于补充病者体能与营养的确是十分有用的。《礼记·曲礼上》载:“居丧之礼……有疾则饮酒食肉,疾止复初。”《礼记·檀弓下》载:“曾子曰:‘丧有疾,食肉、饮酒,必有草木之滋焉。'”《礼记·杂记下》载:“病则饮酒食肉。毁瘠为病,君子弗为也。”这种礼制规定,告诉我们饮食可以帮助病者增强身体免疫力,重获痊愈。

二、医学疗法

相比于非医学疗法而言,医学疗法更能迅速地救死扶伤,帮助病者尽快痊愈。不过,考虑到春秋战国时期的实际情况,人们利用自己所掌握的医学知识——来自生活经验或医药方书展开自救的情况应该要多于等待医者治疗的情况。延医治疾并不是该时期的常态,寻药治疾似更具代表性。

(一)药物 (无医者参与)

春秋战国时期,医者群体的数量、分布区域、诊治对象具有较大的局限性,延医治疾并非一件容易之事。患病之后,更为有效的方法是利用某些药物的疗效以外敷内服的方法治愈疾痛。三代之时,人类就已对药物的疗效有一定的认识。《荆楚岁时记》引 《夏小正》载:“此 (五)月蓄药,以蠲除毒气。”偃师二里头数十座夏墓中出土有安神之药朱砂,殷墟卜辞中更有用药的记载[26]56。台西村商墓也出土有数种可能是用于酿酒的药用植物[27]。《盐铁论·能言》载:“药酒,病之利也。”不管这些药用植物是不是酿酒原料,其药用价值依然存在。《尚书·说命上》又载:“若药,弗瞑眩,厥疾弗瘳。”《吕氏春秋·荡兵》载:“用药者,然得良药则活人”。这是基于对药物有疗疾之效的考虑。

更有甚者,探病之人常以药物相赠。《论语·乡党》曰:“康子馈药,拜而受之。曰:‘丘未达,不敢尝。'”鲁国正卿季康子在探视病者孔子之时赠药传递出一个信息:食药治疾在春秋时期是被认可的,更成为探病活动中的礼物。除口服之药外,外敷之药也是存在的。《庄子·逍遥游》载:“宋人有善为不龟手之药者……客闻之,请买其方以百金。聚族而谋曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻技百金,请与之。'客得之,以说 (悦)吴王。”[28]31-32这则故事说明春秋战国时期确有专治某一疾病的外敷药物存在,它似乎与专职群体有关。治疗皲裂的药膏被买卖的故事,一方面表明药物是存在经济价值的;另一方面也说明药物为人所亲睐的原因就在于其疗效。更有意义的是,在这个故事中治疗皲裂的药膏显然不是医者制造的,它是一种可以根据药方自行配制的药物,也就指明在该时期的疾病治疗活动中确实存在着一些不需要医者参与的药物治疗方法。换言之,人们在患病之后,只要拥有对症的药方 (物),完全可以不需要延医治病。

再者,《孔丛子·嘉言》记载有一则孔子与宰我讨论梁丘据病愈之后仍被同僚献方的故事,文云:“宰我使于齐而反,见夫子曰:‘梁丘据遇虺毒,三旬而后疗,朝齐君……大夫众宾并复献攻疗之方。弟子谓之曰……今梁丘子已疗矣,而诸夫子乃复献方,方将安施……'夫子曰:‘汝说非也,夫三折肱为良医,梁丘子遇虺毒而获疗。诸有与之同疾者,必问所以已之之方焉。'”[29]2患病之后,病者只须向已经痊愈的 “同疾者”索求 “已之之方”,完全可以不让医者参与到治疗活动之中来。后世历代政府颁发的通俗类医书都有此种功效。

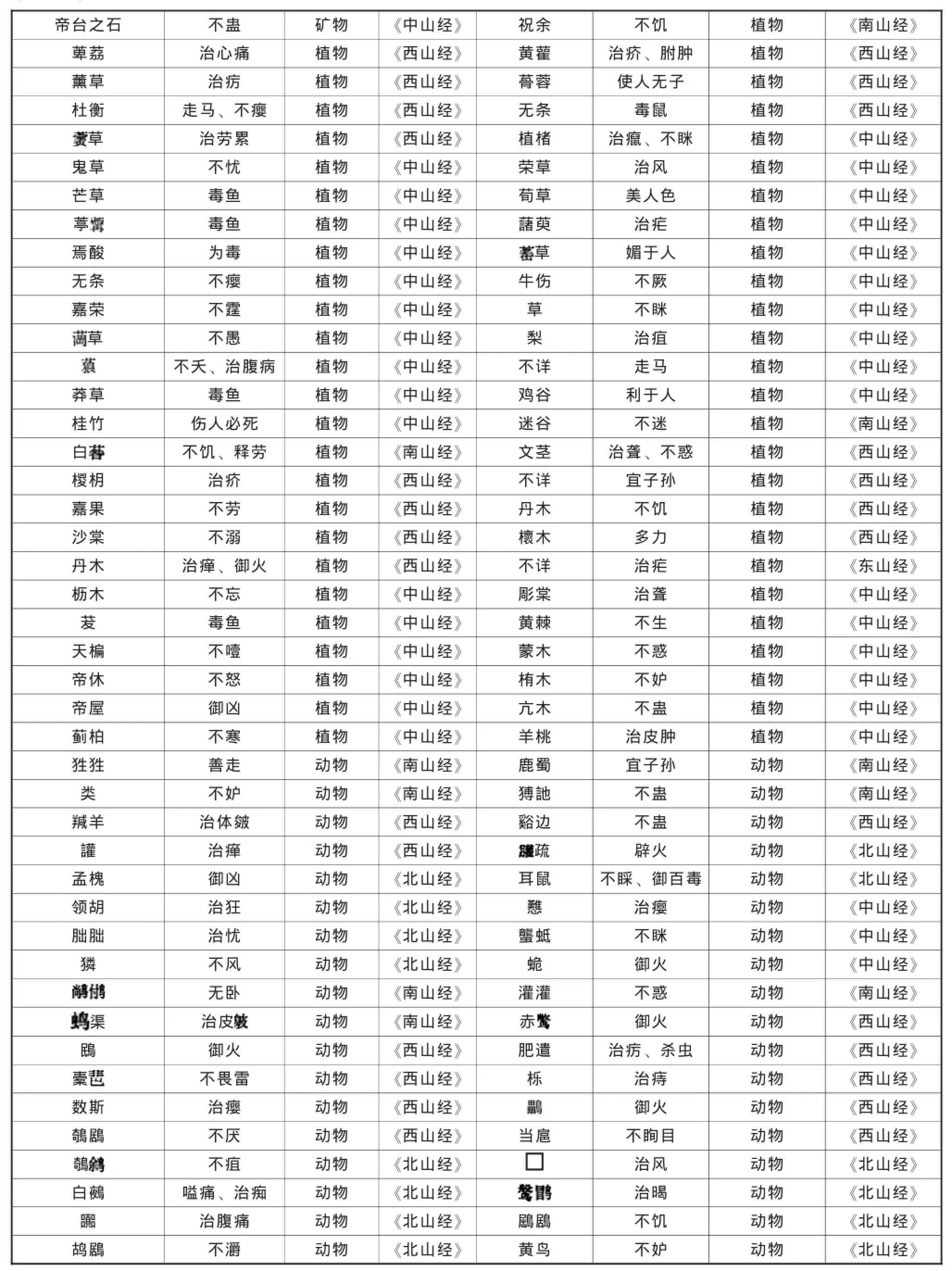

这些零散的记载并不足以帮助我们了解春秋战国时期药物世界的整体图像。作为保留该时期动植物知识最为丰富的 《山海经》,其对药物与疾病的记载似乎有助于理解当时人们利用药物治病的活动。见表2。

表2 《山海经》药物一览表

(续表2)

(续表2)

资料来源:参见赵璞珊 《〈山海经〉记载的药物、疾病和巫医——兼论 〈山海经〉的著作时代》,中国《山海经》学术讨论会编 《〈山海经〉新探》,四川省社会科学院出版社,1986年,第264-276页。本表在统计药物类别时,仅分为矿物、植物、动物、不详4类。

《山海经·五藏山经》的记载大致可以反映春秋战国甚至更早以前的药物学知识。《山海经》收录132种药物,药物选用具有单方的特征,并未出现复合方剂。植物类药物与动物类药物占绝大多数,矿物类药物极少,似乎与当时人们的生活方式和生产水平存在着某种正相关的关系。这些丰富的药物学知识提醒我们,春秋战国时期的人们在患病之后,会利用自己所掌握的医药学知识,配合生活区域内所能寻找到的药物,先行治疗疾病。

另外,《尔雅》共记有药物357种。其中,植物药、动物药分别为214种、133种,其他类药10种[30]。《尔雅》与 《山海经》对药物分类、药物功效、药物特性的记载,想必是时人在反复的疾病治疗实践中总结出来的知识。

除传世文献所记载的药物学知识外,近年来的出土文献也多有发现。马王堆 《五十二病方》抄成于秦汉之际,基本上可以反映此前中国医药学的主要成就。它记载有52类 (实存45类)疾病,现存医方283个,用药种类达240余种。现录其药物如下,见表3:

表3 《五十二病方》药物一览表

(续表3)

资料来源:参见钟益研、凌襄 《我国现已发现的最古医方——帛书 〈五十二病方〉》,《文物》,1975 年9期。

《五十二病方》的药物学知识显然要比 《山海经》丰富许多,药物数量增加、药物类别多样,更含有大量复合方剂。整个马王堆古医书所载药名总计有394种,其矿物药、植物药、动物药、器类药、待考药分别为31种、169种、112种、48种、34种[31][32]。

此外,新近出土的里耶秦简中也有少量的药物学知识,其中就有若干病方。

治暴心痛方:令以□屋在□□□□□取其□□草蔡长一尺,□□三析,尃 (傅)之病者心上。(8-876)

七.病暴心痛灼灼者,治之,析蓂实,治,二;枯橿 (薑)、菌桂,治,各一。凡三物并和,取三指最(撮)到节二,温醇酒。(8-1 221)

五.一曰启两臂阴脉。此治□□方。(8-1 224)

三.一曰取阑本一斗,□□二□□□□□□煮□□□□□□熟出之复入饮尽…… (8-1 230)

内。病已如故。治病毋 (时)。壹治药,足治病。药已治,裹以绘臧 (藏)。治怵 (術),暴(曝)若有所燥,治。(8-1 243)

苐 (第)一.人病少气者恶闻人声,不能视而□临食而恶臭,以赤雄鸡冠,完 (丸)。(8-1 363)

因以左足□踵其心,□子十踵,女子七踵。尝试。勿禁。(8-1 376+8-1 959)

318、 381-382、 388、389、412

里耶秦简在抄写时间上比马王堆汉墓古医书还要早,考虑到秦代享国短暂,这些药物学知识似是春秋战国以来药物学知识的延续。总之,《山海经》《尔雅》《五十二病方》和部分出土文物中所记载的药物学知识,乃是构建春秋战国时期药物学图像的知识来源。

征引至此,想要说明的在于:早期人类在生产和生活实践中逐渐地积累起一定的药物学知识,至春秋战国时期形成较为丰富的方剂学知识,在药物使用和治愈疾病之间搭起一架可以贯通的桥梁,并且这些知识会如滚雪球一样不断地增大。这种生活中充满着大量的药物学知识和较为稀缺的医者群体之间的鲜明对比,势必会促使春秋战国时期的人们展开一次次没有医者参与的疾病治疗活动,病者 “如自能案(按)方和药,入室求祟,则医不售则巫不进矣。”[34]146

(二)医者

春秋战国时期的医者群体并不庞大,而且具有非常明显的局限性。延医治疾已经出现,屡屡见于贵族们的生活场景之中。例如 《左传·文公十八年》无名医为齐懿公治病、《左传·成公十年》医缓为晋景公治病、《左传·昭公元年》和 《国语·晋语八》医和为晋平公治病、《韩非子·喻老》扁鹊为蔡桓公 (《史记·扁鹊仓公列传》作齐桓侯)治病、《韩非子·内储说上》胥靡为魏襄王王后治病、《吕氏春秋·至忠》文挚为齐王治疾、《史记·扁鹊仓公列传》扁鹊为赵简子与虢国太子治病,等等。遗医赐药更成为君王对臣子的一种礼遇,如 《左传·襄公二十一年》楚王派医前来为薳子冯诊治、《孟子·公孙丑下》齐王派医前来探视 (帝王师)孟子等。

实际上,在下层民众的生活中也存在着医者为其治病的现象。《周礼·天官·疾医》记载疾医需要外出分治病者。《史记·扁鹊仓公列传》记载着扁鹊随俗而变的职业生涯,从医者的角度道出医者为病者治病的事实。《荀子·法行》和 《庄子·人间世》都谈到类似于 “良医之门多病人”的话语,表明作者对当时社会上存在的医者治病现象已深有认识。《韩非子》的 《备内》《解老》和 《八说》谈到了对医生的看法,《吕氏春秋》的 《察今》《察贤》提到 “良医”的用药与酬劳,这些都是作者对战国末年社会存在医者治病现象的客观认识。

另外,在今本 《黄帝内经》中各种医学理论的出现和健全,恐怕与医者在治病活动中的反复实践有关。换言之,医者们能够总结出这套医学理论是源于他们多次进行的治病活动,即病者延医治病的活动确实存在。

凡此种种,说明春秋战国时期专职医者参与诊治病者的医疗活动已属确凿无疑。病者患病之后,只要条件允许——医者资源配置、经济能力、个人意愿等——也会考虑延请医者为自己治病。当然,在大部分情况下,只有权贵才能满足延请医者治病的诸项条件,这也是权贵占据医者资源的一个关键因素。不过,医者参与疾病治疗活动并不是春秋战国时期的普遍现象,甚至更倾向于是一种特殊现象,这正是实际状况与我们想象中的疾病治疗场景之间的吊诡之处。

三、结语

当人们罹疾患病之时,往往会暂时收起健康之时的矫揉造作,流露出最真实的想法,大多数病者的第一要务是求得病痛的治愈。病者在治病之时并不会信赖于一家,这仍然是当代社会中所能见到的现象。对2 000余年前的病者来说,选择多种治病方法才是他们疗疾续命的生命追求。医者在疾病治疗活动中还不是不可或缺的角色,也不是惟一值得信赖的对象。春秋战国时期,祈祷、祝由、生活调养、药物和延医治病充斥于当时的疾病治疗世界之中,混合使用的现象也时有发生。站在信仰的角度看,病者患病之后选择非医学疗法的机率似乎会更大一些,时间似乎会更早一些,信赖程度似乎会更深一些。站在医药学发展的情况看,医者参与病者的疾病治疗活动并非该时期的常态,甚至更倾向于是一种特殊现象,并且大部分的医者资源都被权贵所垄断,其寻药治病更符合当时的时代特征。

[1][2][晋]杜预.春秋经传集解[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[3][25]龙伯坚.黄帝内经概论[M].上海:上海科学技术出版社,1980.

[4]陈邦贤.中国医学史[M].上海:商务印书馆,1937.

[5]金仕起.古代医者的角色——兼论其身份与地位[M]//李建民.生命与医疗.北京:中国大百科全书出版社,2005.

[6][英]詹·乔·弗雷泽.金枝[M].徐育新,等,译.北京:大众文艺出版社,1998.

[7][27]宋镇豪.商代的疾患医疗与卫生保健[J].历史研究,2004(2).

[8][唐]孔颖达.尚书正义[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[9][17]罗新慧.禳灾与祈福:周代祷辞与信仰观念研究[J].历史研究,2008(5).

[10]杜正胜.从眉生到长寿——中国古代生命观念的转变[J].[中国台湾]台北:中央研究院历史语言研究所集刊,1995(2).

[11]程树德.论语集释[M].北京:中华书局,1990.

[12]吕金伟.周代儒家的疾病观考察[J].长江师范学院学报,2014(2).

[13]李零.秦骃祷病玉版的研究[M]//李零.中国方术续考·附录四.上海:东方出版社,2000.

[14][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[15]河南省文物考古研究所.新蔡葛陵楚墓[M].郑州:大象出版社,2003.

[16]湖北省荆州市周梁玉桥遗址博物馆.关沮秦汉墓简牍[M].北京:中华书局,2001.

[18][汉]韩婴,撰;许维遹,校释.韩诗外传集释[M].北京:中华书局,1980.

[19]林富士.“祝由”释义:以《黄帝内经·素问》为核心文本的讨论[J].[中国台湾]台北:中央研究院历史语言研究所集刊,2012(4).

[20]龙伯坚,龙式昭.黄帝内经集解[M].天津:天津科学技术出版社,2004.

[21][日]山田庆儿.夜鸣之鸟——咒术的结构与思考方法[M]//山田庆儿.古代东亚哲学与科技文化.沈阳:辽宁教育出版社,1996.

[22]张丽君.《五十二病方》祝由之研究[J].中华医史杂志,1997(3).

[23][24]廖育群.中国古代呪禁疗法研究[J].自然科学史研究,1993(4).

[26]李经纬,林昭庚.中国医学通史·古代卷[M].北京:人民卫生出版社,2000.

[28]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2009.

[29]傅亚庶.孔丛子校释[M].北京:中华书局,2011.

[30]王育林,李乐啸,尤海燕.关于《尔雅》所载本草数目的研究[J].北京中医药大学学报,2009(5).

[31]马继兴.马王堆汉墓医书的药物学成就[J].医史文献,1986(5).

[32]马继兴.马王堆汉墓医书的药物学成就(续)[J].医史文献,1986(6).

[33]陈伟.里耶秦简牍校释(第一卷)[M].武汉:武汉大学出版社,2012.

[34][东汉]王充,著;张宗祥,校注.论衡校注[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[责任编辑:丹涪]

K231

A

1674-3652(2016)03-0056-10

2016-01-15

吕金伟,男,湖北钟祥人。博士生。主要从事医学社会史研究。