强夯法在湿陷性黄土地基中的试验探讨

李文涛(新疆水利水电勘测设计研究院勘测总队 新疆 昌吉 831100)

强夯法在湿陷性黄土地基中的试验探讨

李文涛

(新疆水利水电勘测设计研究院勘测总队新疆昌吉831100)

本文针对西沙河水库湿陷性黄土在大坝坝基处理前,对地基黄土的物理、力学性质等各项试验参数的统计,比照强夯后黄土地基湿陷变形特性的各项参数做出评价,通过试验表明强夯处理基本消除了黄土地基的湿陷性,同时提高了地基承载力,也为黄土渠道地基工程的研究提供些许借鉴与参考。

黄土;强夯法;干密度;空隙比;湿陷性;载荷试验

1 概述

随着经济的发展,水利工程建设项目越来越多,进行地基处理时不可避免会遇到湿陷性黄土地基沉降变形问题。对此,如何及时采取合理有效的处理方法以消除湿陷性黄土对工程建设以及今后运行过程中所造成的不利影响非常重要,同时工程的顺利完工和安全运行也对本地区的社会经济发展有着非常重大的意义。

西沙河水库湿陷性黄土地段长约2.0km,该工程计划采用强夯法处理此段黄土湿陷性地基。该方法是将大吨位夯锤从高处自由落下,在极短的时间内对土体产生巨大的冲击能量,使土体受到外力的作用,土体结构受到破坏,土颗粒沿垂直受力方向和水平受力方向滑动,大量孔隙水迅速排出,土体四周产生裂隙呈隆起状,土体结构的变化,地基结构变为稳定形式,使土体被压密,提高土抗压强度及抗剪强度。本次选择其中一段黄土湿陷性地层为强夯试验段,在坝基基础底部,选择两段10m×10m间距为10m的试验区,Ⅰ区为强夯前的试验区,Ⅱ区为强夯后的试验区,对两段试验区黄土的物理力学性质作出评价,为工程湿陷性黄土地基段的现场施工处理提供必要的决策依据。

2 强夯法设计要求与现场试验参数

强夯试验区为10m×10m正方型布置,主夯点中心距为5.0m,采用6000kN·m能级强夯加固处理,满夯采用3000kN·m能级,设备采用YTHQ450,夯锤重量为36.0t,履带式起重机,并配有卷扬机和龙门支架,夯锤锤底直径2.5m。强夯落距为15m~30m,分两遍进行夯击,采用打梅花桩方式向外扩展延伸,夯击数及夯击遍数根据单点最后两击夯沉量小于5mm的原则,单点夯击遍数控制在8击~12击之间,夯击时先进行6000kN·m能级强夯,点夯击后地面平均下沉量为40cm~50cm,然后用装载机整平夯后余土高度,再进行3000kN·m能级满夯,满夯夯击便数控制在2击至5击,满夯后地面平均下沉量为15cm~20cm,夯点间距可取夯锤直径的2.5倍~4.0倍,夯后余土高度控制在5cm~10cm以内为佳。

3 强夯前黄土的物理力学性质

3.1黄土物理性质

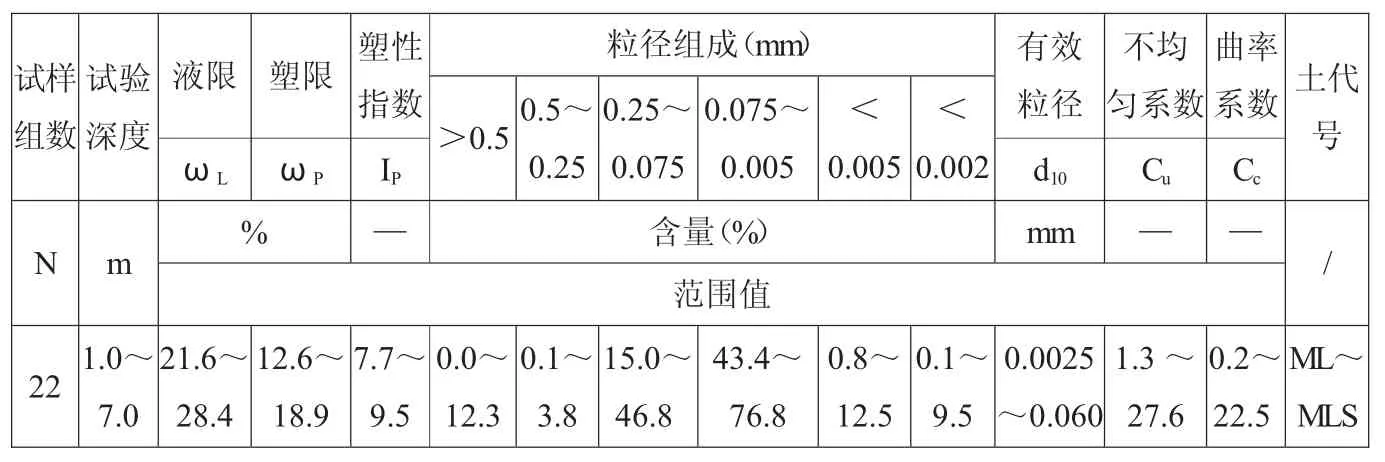

试验前在Ⅰ区的3个各深7m的探坑深度内,每隔1m取一组原状样进行物理力学性试验(共取22组),对22组原状样进行颗粒分析及液塑限试验(详见表1)。通过试验数据分析黄土在天然状态下土的结构基本稳定,黄土肉眼看具有大孔隙竖直节理发育,富含硫酸盐、碳酸盐及氯化物盐类等可溶性盐类,是一种具有较强结构性的非饱和土。当覆盖土层受水侵蚀时,在自重压力和附加应力的作用下土的结构迅速破坏而发生显著的附加下沉,其强度也迅速降低。

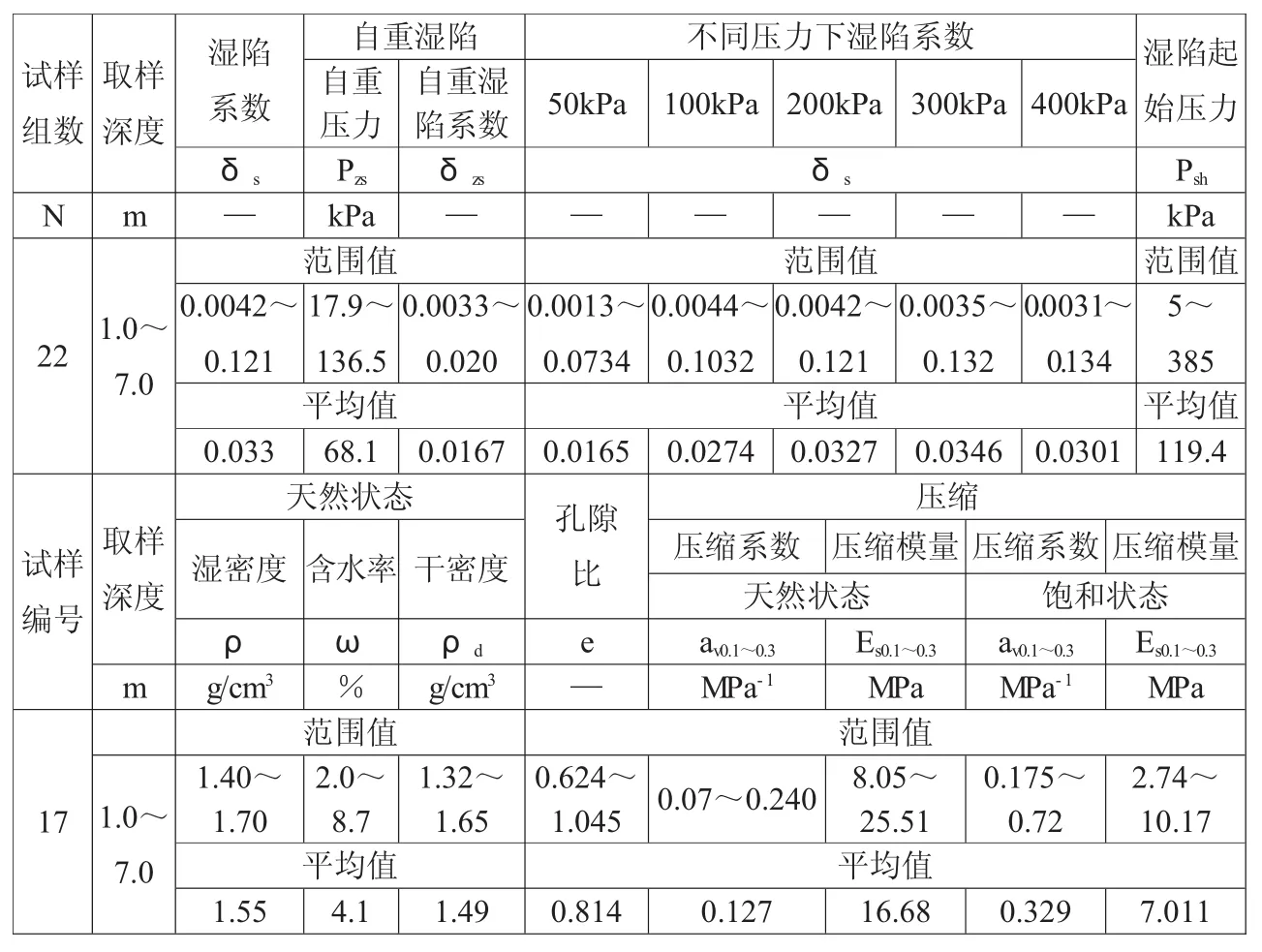

3.2黄土的力学性质

在Ⅰ区共取22组天然原状样进行相关力学性试验,详情见表2。从试验结果分析来看:Ⅰ区黄土随着取样深度的变化,在不同压力下湿陷系数也在增大,均呈现出由弱到强不同程度的弱湿陷性、中等湿陷性和强湿陷性,直至7.0m以下不具有明显湿陷性。天然状态下压缩系数介于低压缩性土至中压缩性土之间,以中压缩性土为主,饱和状态下压缩系数介于中压缩性土至高压缩性土之间,黄土在天然状态下土孔隙内水和气体排除量较少使土体积不易压缩,由于胶结物的凝聚和结晶作用被牢固的粘结着,因此在天然状态下黄土结构强度相对稳定。当黄土遇水侵蚀时结合水膜增厚并楔入颗粒之间,于是结合水连续减弱,盐类溶于水中,各种胶结物软化,使黄土的骨架强度降低。所以一般分析认为黄土湿陷发生的机理,其内因为大空隙、垂直节理发育,而外因则是水的侵蚀渗入和外荷载的作用所造成得黄土地基失稳。

表1Ⅰ区细粒土物理性试验结果

试样组数试验深度液限 塑限 塑性指数不均匀系数d10 Cu Cc% — 含量(%) mm— —/范围值21.6~28.4<<0.002 ωL ωP IP>0.50.5~0.25 0.075~0.005 0.25~0.075粒径组成(mm) 有效粒径0.005曲率系数土代号N m 221.0~7.0 12.6~18.9 7.7~9.5 0.0~12.3 0.1~3.8 15.0~46.8 43.4~76.8 0.8~12.5 0.1~9.5 0.0025 ~0.060 1.3~27.6 0.2~22.5 ML~MLS

4 强夯后黄土的物理力学性质

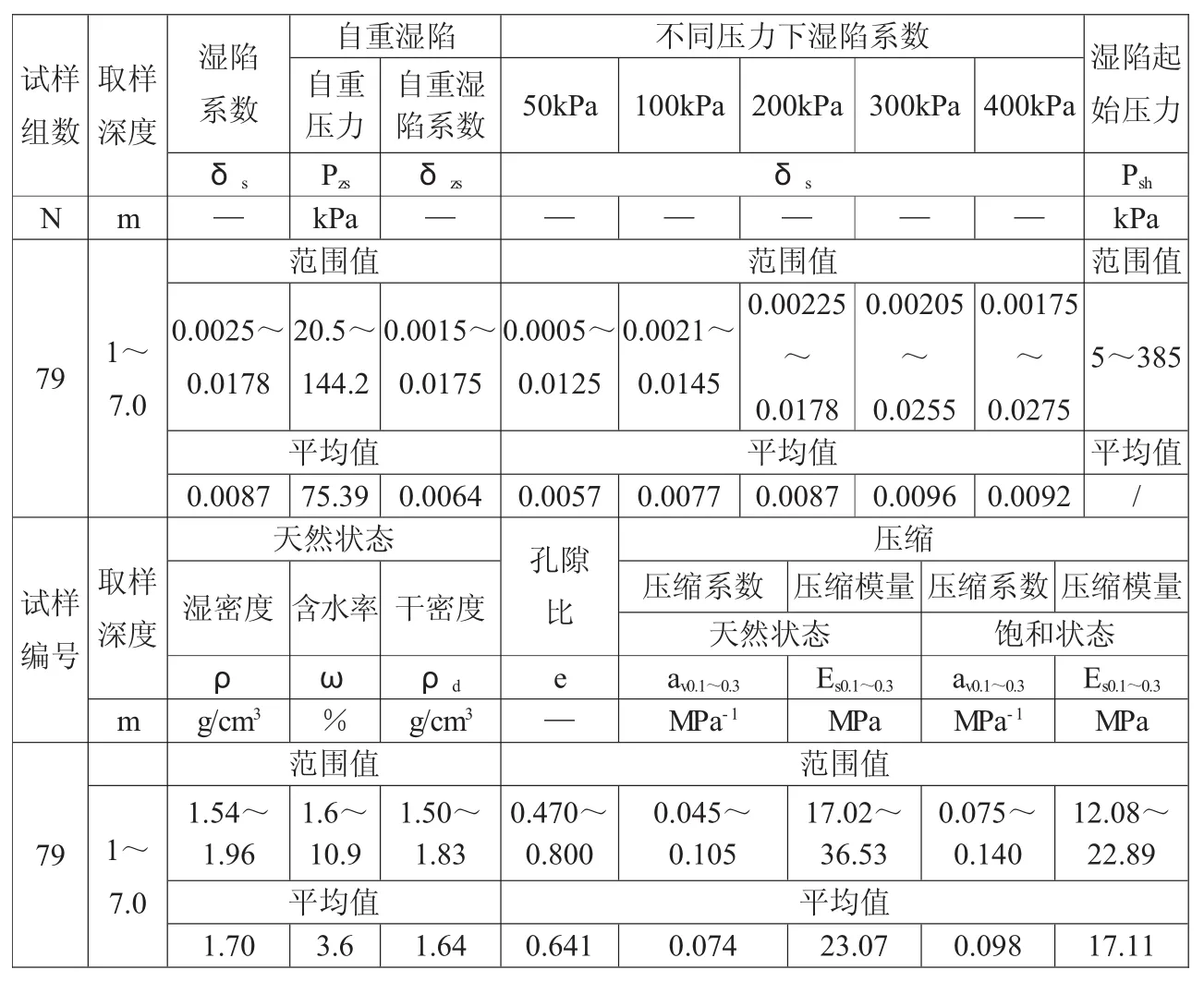

强夯后在Ⅱ区的4个各深7m的探坑深度范围内,每隔1m取一组原状样进行物理力学性试验(共取79组),从试验结果分析可以看出:黄土基础夯前平均值干密度为1.49 g/cm3、夯后提高到1.64g/cm3,夯前平均值空隙比0.814、夯后减小到0.641,土体的密实程度由松散至稍密,增加到中密至密实状态。湿陷系数平均值为0.033,由夯前中等湿陷性黄土,夯后为0.0087变为非湿陷性黄土。自重湿陷系数平均值由夯前 0.0167减小到夯后0.0064,变为非湿陷性黄土。黄土天然状态下压缩系数范围值为 0.07MPa-1~0.240MPa-1,由低压缩性至中压缩性黄土,夯后压缩系数范围值为0.045MPa-1~0.105 MPa-1,变为低压缩性黄土,详见表3。通过试验数据分析可以看出强夯试验对黄土湿陷特性有非常明显的影响,其土体密度有了很大的提高,强夯破坏了土体的结构,使土体疏松的结构与垂直节理排列方式发生改变,变为密实结构,阻断了孔隙水的下渗通道,阻止了黄土湿陷性的发生。由于强夯后产生强大的冲击波,夯击点向四周扩散使土体产生垂直与水平振动,产生的冲击波使土体中的空气和水从土体空隙迅速消散,使土体结构破坏土颗粒重新滑移排列,土体被压缩,空隙减小。另外土体的含水量也是决定强夯密实程度的重要指标。一般认为土体的含水量在1%~3%时土体不易被压缩,孔隙水无多余的水量排出,强夯前土体应进行预浸水试验,含水率最好接近最优含水率,夯后使孔隙水压力承担强夯后土体的结构强度,达到最佳密实程度。

表2 Ⅰ区原状土样物理力学性试验结果

表3 Ⅱ区原状土样物理力学性试验成果表

图1 载荷试验荷载~沉降量关系曲线图

5 强夯后黄土的载荷试验

地基强夯完成后,在强夯区进行了两组载荷试验,采用尺寸为72cm×72cm的方形承压板,表面积大于0.5m2,安装高压液压泵,加压装置为分离式50T千斤顶和4个百分表进行测试,采用分级加载、待测表读数稳定后再施加下一级压力,直至试验结束。最大压力均为500kPa,载荷试验荷载~沉降量关系曲线图1。

从图1中可看出:强夯完成后,黄土地基承载力在340kPa~400kPa之间,经室内22组试验验证7.0m以内300kPa压力下,经强夯后处理的土层湿陷性基本消除,只有少部分黄土在相应压力下有轻微湿陷性,这部分占试验组数的5%~10%左右,下一步希望通过调节各夯点的距离、夯击次数、夯击落高,已达到土层的最佳密实状态。综上所述强夯法加固深层湿陷性黄土,地基承载力可提高15%~30%左右,可为地基的稳定性提供安全措施。

6 结语

此次采用强夯法处理后的黄土地基在7.0m深度范围内湿陷性基本消除,强夯后黄土地基的压实密度合格率可达到88.0%以上,建议施工期间可在现场建立小型土工试验室,便于在夯击结束后能现场取样进行相关试验,并及时提供准确试验数据,随时调节施工参数,为消除黄土的湿陷性提供有利保证。

本次强夯法试验积累了丰富的试验参数,为湿陷性黄土地基处理提供了参考数据,也为类似黄土地区基础施工提供了技术及参数支持。但是本次黄土强夯试验也存在不足之处,由于试验周期紧张,黄土夯击前浸水效果不甚理想,未能达到或接近最优含水状态。夯击能量过大,也不利于土体孔隙水压力的迅速消散及孔隙水的排出。点夯后天数间隔时间太短,或影响土体的夯实密度。为了满足设计施工的各项技术要求,施工时可根据现场条件随时调整夯击能量、落距、夯击点布置及间距、夯击击数、夯击编数、间隔时间、浸水时间以接近最优含水率为最佳。总之强夯法施工设备简单,施工方便、节省工期、适用广泛,对湿陷性黄土地基处理效果显著。陕西水利

[1]土工试验规程(SL237-1999)[S].1999.

[2]湿陷性黄土地区建筑规范(GB50025-2004)[S].2004.

[3]席永慧.土力学与基础工程[M].上海:同济大学出版社.2006.

(责任编辑:畅妮)

TV512

A