浓墨淡墨当中,有我想要表达的意志

林怀民32岁创办云门舞集时,邀请同样年轻的董阳孜书写了“云门舞集”。白先勇制作青春版昆曲《牡丹亭》时,请董阳孜题字,董阳孜按照要求完成,分文不取。

南方周末记者 王寅 发自苏州

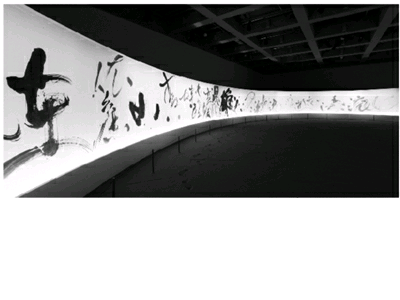

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红……”《三国演义》开篇明代杨慎的《临江仙》,日前以高1.8米、长54米的长卷形式在苏州展出。

为了这幅长卷,台湾书法家董阳孜做了多年准备,最后在一天时间里一气呵成:“这么长的一张纸,我两遍把它写完。第一遍大概只写了几个字,失败,全部重来。第二遍一口气写下来。书法要一口气做完,就像摄影,一个快门就要定江山。”

董阳孜书写长卷《临江仙》时,将纸铺在家里一个房间的对角线上,但一次只能写六张,写完三四张,找个地方赶快挂起来,再把第五张变成第一张,写完四张再找地方挂起来,如此反复多次。将整首词写完,共计用纸65张。

董阳孜习惯不用助手,全靠一己之力完成。工作时,她连自己的女儿都不准上来。写完《临江仙》,汗如雨下,膝盖痛得站不住,双腿已经动弹不得。

1942年,董阳孜生于上海,10岁时,在父亲的指导下,从临摹颜真卿开始学习书法。1960年代,董阳孜赴美学习油画和陶艺,但依然勤习书法,并尝试用西方构图方式表现书法创作。

如今董阳孜的书法已经是台湾家喻户晓的文化名片,台湾重要的艺文团体和活动的题字都和董阳孜有关。董阳孜和林怀民早年在纽约认识,林怀民32岁创办云门舞集时,邀请同样年轻的董阳孜书写了“云门舞集”,这四个大字跟随云门走遍了世界。白先勇当年很多小说书名的题写也出自董阳孜之手。白先勇制作青春版昆曲《牡丹亭》时,请董阳孜题字,董阳孜一口答应,按照要求一一完成,分文不取。

其实董阳孜书法的市场价格早已不菲,2米×8米的《鸢飞戾天、鱼跃于渊》售价为480万台币,54米长的《临江仙》更是标价1000万人民币。向董阳孜求字者络绎不绝,但经常被她拒绝,理由很简单,字的内容太俗。

年逾七旬的董阳孜有着一颗年轻的心,她敢于尝鲜,2009年就玩起了360度的多媒体;2015年完成了大型书法木雕《诚》。最近她又完成书法艺术跨界剧场《骚2016》,亲任艺术总监和制作人,将书法、爵士、现代舞、多媒体融为一体:“我做跨界的时候,是要告诉你,这个线条很漂亮,现代舞的舞者的线条也很漂亮,爵士乐的旋律也很漂亮。我认为我这个创意是当代艺术。”

每天临帖半小时就是坐禅

南方周末:在美国的时候,学的是油画和陶艺,你还是没有放下书法,还是带着帖,每天都写。

董阳孜:对,碑帖就摆在桌子上。那时候有想过,怎么把文字用油彩在画布上来表现,可是我想不出来。到后来也有外国人希望我能够用彩色,我拒绝了。我觉得书法艺术,我们自己的文字艺术的特色应该是墨,应该是白的纸。所以我的选择最简单,一个墨、一张纸、一支笔、一个水,四样东西就可以了,干嘛弄那么多油彩?

虽然我学的是西画,但我回到台湾,不再画画,我脑筋一直在动:书法难道就一直停留在那吗?1997年,我飞到纽约,在惠特尼美术馆,看到德库宁的展览,黑的线条,色块,红的蓝的白的黄的什么都有。我那时候就下决心,我回来之后做给你看,你们西洋了不得?靠个色块靠个线条又没有表情。我到你这里来求技,我学到了,我回来我做我自己的,这是回到台湾我真正想做的事情。

南方周末:现在孩子不要说写毛笔字,连硬笔都不怎么写,有什么办法来改变吗?

董阳孜:我不知道大陆流不流行韩剧,基本上我是不看韩剧,当然一般连续剧我都不看。他们就说,有一个韩剧里面字写得很漂亮,所以现在台湾流行写钢笔字、硬笔字。你说我气不气。

虽然我不用电脑、不用手机,但是我都留意着,这都是西方的科技产物,怎么样把我们东方的元素放进去?本来老祖宗设计每一个字有特定的意思,言字旁一定是有关于声音的,病字旁一定是关于疾病的。因为谐音字的介入,电脑的使用,把我们的文字搞得一塌糊涂。所以后来人家说,罗马拼音吧。那更糟糕,没有汉字了。我们中华文化多少年,现在所有的文化都不要了,完全照西方,照单全收。值得吗?就为了方便?我真的心痛,所以才会跨界。我要让年轻人看到书法的线条很好玩,其实在我们生活空间里面,都可以玩毛笔。但是你假如长期不写字,从来没有拿起毛笔的,对不起,你要玩也玩不出所以然来。假如谦虚点,你就找老师去学学,不然买本碑帖在家里,餐桌上也可以做,哪要费很大的事情。

我也被我的老朋友说,你是最不合时宜的人。人家都在学电脑了,结果你还在教人家写书法。我就回答说,为什么不能双管齐下?

南方周末:毛笔用到的机会确实不多,现在大家都用手机、电脑,如果只是欣赏书法的话,恐怕进入不了普通人的生活。

董阳孜:我常常在报纸上面看到,不少企业家捐了好多钱到庙里,然后打坐、坐禅。我一看就摇头,教你写书法你根本不需要这些,不是吗?你想我在做所谓的冥想,我要静下来,集中精神,想这个句子怎么去表现,我只想一件事。我的作品这么大,不是偶然的,12尺乘19尺、或者是乘25尺的纸都是摆平在地上,我人在上面写字等于在动,那是不是像气功?我说你只要每天临帖半个小时,就像坐禅一样,因为你全神贯注,手脑并用。你要想个心事都没办法让你想。

南方周末:你习惯用什么样的笔来写字?

董阳孜:我从来不用狼毫,狼毫的笔尖变化少,因为你压下去,一按下去就回来了。羊毫软,能控制,下去不知道能变成什么样,正好是我期待的。其实羊毫很有个性,我多写两次,笔就会说我累了,不跟你玩了。日本的羊毫没有中锋,平头的,所以他们写出来的字圆圆的,我们的楷书隶书或者是篆书,讲究中锋,因为笔是一定要垂起来,才是中锋。当然后来有侧锋出来,就又有多的变化。

每个朝代每个文人,他们想要突破前朝的人,都想出不同的表现手法。对我来讲,我所有的颜色,所有的表情,都是这支笔,我要把握得准,就难在水分的控制。这么一支笔,这么长的毫,你再加上水,常常是在水里拿起来,稍微干一点,再蘸浓墨,变化无穷。

我为自己看了过瘾

南方周末:这次写《临江仙》是怎样的想法?

董阳孜:我想我们这种年龄,《三国演义》都看过了,一直想把它写下来,一直没有机会。要写些有气概的,非这首《临江仙》莫属了。后来有收藏家说:董老师,你家有没有小一点的?我说别问了,没有了,都是大本的。你不挂就得了。

我的东西很重,外国收藏家给我讲,我把你的东西挂在墙上的时候,旁边的画都没有颜色。因为我的就是黑的白的,是很重的。我说我很抱歉,怎么办呢。

南方周末:你有一幅《日日新》,这个很多人写过,但是你的结构很特别。

董阳孜:《日日新》我写过很多遍,而且很多形式,造型不一样。我不要重复我自己,可是好的字句真难找,太好的字句又真难写,我又不会写。好的字句不怕重复,就看我怎么表现了。所以从前写横的,现在写直的,从前写方的,现在写圆的,我就在形式上去改变。这些字句早期都写过,我又把它归纳了。早期是老子一句、子曰一句,金刚经的字句也有,反正好多字句都可以写。我主张为自己写,我干嘛要写一个字句讨好别人?我写的字句都是为自己写。

我回到台湾,被称为书法家,我也觉得委屈,人家传统书法家也觉得这个人多余——她哪是在写书法?我有口难辩,也就算了吧。这两年总算让我说话了,我跟访问的人说,能不能把我这个“书法家”的帽子拿掉,我戴着真辛苦。我在做创作,我也不要什么“家”,艺术工作者,至少最名副其实。

南方周末:日本的书法和中国书法很不一样,你对日本当代书法有什么看法?

董阳孜:有人认为我的字和日本人的字接近,以为我学的日本人。我的目的是,大家共同来推广这个书法,你尽你的本分,我尽我的本分,我不需要你来夸奖。我后来才看到日本书法,我第一先看到的,毛笔不一样,出来的效果不一样。你硬说是我学他们的,那你又太小看我了,你也把他们看得太重了。你假如觉得自己想法是对的话,不怕,随便。

昨天有个小朋友问我,听说文字不好你不写?我说对,文字不好,干嘛大费周章去写这个文字?所以我都是从老子、庄子、孔子那里取的,他们简练,他们一个字都是深思。我还会学日本人吗?那自信心太不足了。

日本书法在造型上的确比我们跨得早,他们早早地全盘西化。我住在纽约,看到MoMA有日本人的作品,我心里是很不甘的。但是我也觉得,他们在那个时代,在MoMA有展出,我自信做现代的当代,我比他们更胜一层——他们只是在表现,我有更深的文字的意思在说话。所以我到后来用老庄、易经、子曰,此时此刻用得着。我的子曰,两句话:和为贵——不是单单在说你们,我们这块土地上,也是和为贵;另外一句话,成人之美,干嘛要和人家斤斤计较。这些都是孔老夫子教我们的,到现在还管用。最普通的一句话,孔老夫子讲的——三人行必有我师。我写完了,贴在墙上,看了半年,卷起来。等我生病回来,这张东西怎么摆在这里,我想起来了,我那时候为什么不想要它,现在没有三人行,都是一人行,你们都在手机里面,不懂的看手机都懂了,我还写三人行必有我师,不是太古板了?好了,不用写了,丢掉。

所以我觉得,你看一个好的文字,不变的,什么时代都呼应,就像一部小说一样,就像一部好的电影一样,百看不厌,你说圣经,不是这样吗?几句话已经受用不尽了,对教我怎么做人,教我怎么去做事,就得了。

南方周末:董老师的字很大气磅礴,尺寸也很大,但看的时候,会让人平静,去思索一些东西。这种反差是非常有趣的。

董阳孜:我很高兴你有这种想法。我从小是写颜真卿,他每笔都很稳,所以让我有很习惯性的处理,即使文字有点霸气,我还是让它收敛一点,沉着一点。

我的书法是为自己写的,展出是为自己做的,不是为你们做,我自己看了过瘾。所以每一张艺术作品,是挑战我自己。这才玩得高兴。你假如写篇文章,自己想做什么,想发表一首诗,你想做的,谁管你。我在浓墨淡墨当中,有我想要表达的意志。我什么音乐都听,我听的是贝多芬、听的是莫扎特,哪个都可能感染到我。我做创作,所到之处,不是去看山,不去看水,最重要的还是看美术馆。我希望有一天我可以到MoMA展览。