青年“新香港人”的经济融合

叶仲茵 赵永佳

青年“新香港人”的经济融合

叶仲茵赵永佳

[提要]本文透过分析人口普查数据以探讨内地移民质素的转变对他们移居香港后的经济融合之影响,并厘清青年 “新香港人”对香港经济是否有贡献的争论。结果显示,2001年,居港年期对工作收入有着很清楚的影响:长期居港移民青年 (居港至少达15年)的收入处境最佳,新永久居民青年 (居港7~15年)次之,新来港青年则最差。随着移民政策自2003年起的转变,狭义经济融合与居港年期的关系变得复杂。在工作收入上,2011年时,女性 “新香港人”已达致狭义的经济融合,男性新永久居民青年则成为输家。由此发现,2011年时已出现了一些 “颠覆”性的现象,其原因在于因吸引高学历和高技术内地移民计划的推出而造成为数不少的高质素内地移民投入本地的劳动市场。

青年内地移民融合收入不平等

近年来,内地和香港关系上出现的一些矛盾成为香港社会日益关注的议题。在社会民生上,两地矛盾体现于双非孕妇与学童问题、“一签多行”自由行问题以及其所衍生的水货客问题。不少港人对内地人欠缺好感,更以 “蝗虫”比喻来港争夺本地社会资源的内地人。面对港人对内地人的仇视情绪,特区政府实施了一连串措施以缓和这些矛盾及其对香港社会带来的影响。与此同时,在处理取消 《前往港澳通行证》(俗称 “单程证”)每日150个配额的要求上,特区政府重申单程证计划是旨在让内地和香港两地分隔家庭的在港团聚,并指出由于持单程证来港人士的年龄中位数低于全港的数字,他们的教育程度及在内地工作经验的持续上升,这批新移民为香港提供了宝贵的人力资源。①

《人民日报海外版》也否定内地人来港占用本地资源的说法,指出香港的发展需要 “新香港人”,并认为 “新香港人”为出生率偏低的香港人口提供了增长的重要来源,也对补充其劳动力发挥了重要的作用。②在 《人民日报海外版》的两篇文章中,“新香港人”指来自内地到香港定居的人士。由于 “新香港人”在港定居满七年时会成为香港永久性居民,与在港出生的人士同样享有香港社会的权利 (例如选举权),故此,我们将 “新香港人”定义为由内地来港定居的人士(简称为 “内地移民”),而由内地来港定居未满7年的人士称为 “内地新来港人士”,简称为“内地新移民”。

由此可见,无论是特区抑或是中央政府都强调现时香港社会的内地新移民与以往 (尤指20世纪80年代前)有所不同,内地移民的质素与背景均持续改善。香港对内地移民的政策在过去几十年经历了很大的变化。简言之,由20世纪70年代以前的两地边境大致开放,到20世纪70年代中期实施的 “抵垒政策”,至20世纪80年代的 “即捕即解”。直至1983年,内地居民始可透过 “单程证”计划申请定居香港,其名额在1993年增加至每天150个。③自此,单程证的名额都是给予港人在内地的家人,让他们来港作家庭团聚。特区政府的数据显示,现时98%的单程证持有人为港人的配偶和子女。④

除了以单程证的途径,内地居民亦可赴港读书和工作,以及通过输入内地人才计划、优秀人才入境计划和资本投资者入境计划来港定居。⑤这些非单程证的入境计划主要在2003年开始推行,至今近15万人 (以内地人为主)借这些途径来港。⑥至于透过单程证来港定居的内地居民,同期超过50万。⑦尽管如此,由于单程证持有人的背景有所改善,再加上各项新推出入境计划所带来的内地移民都达到某种程度上的社会经济地位,故此其质素较2000年以前好。似乎随着更多内地人透过单程证以外的计划赴港定居,内地新移民的整体质素有所提升。

本文旨在探讨在不同时期来港的内地移民其劳动市场特征之变化。比较他们与本地出生居民在背景上的差异,我们不但可了解现今内地移民在香港的经济融合状况,而且可进一步评估他们是否为香港发展所需,更可为检讨和优化现行内地居民入境计划以及鼓励更多外来人才 (如香港移民的第二代)来港工作和定居作重要的参考。本文最重要目的是,通过对内地来港人士经济融合状况的探讨,来尝试展开对所谓 “新香港人”、乃至 “香港人”内部的异质性的讨论,从而协助内地及香港社会重新定义所谓 “香港人”。

下面,我们首先回顾以往有关内地移民工作收入状况的研究,并指出不同时期的内地移民政策与内地移民质素变化之关系。接着,我们会介绍本文的研究问题、数据来源和分析方法。在报告是次的研究发现后,我们将作总结并探讨研究结果对制订内地移民政策及输入外来人才计划的启示。

一、文献回顾

外来移民 (以下简称为移民)能否融入或适应(assimilation)当地的生活一直为以移民为主的社会所关注。以学术研究为例,移民 (immigrants)与当地出生者 (natives)工作及经济状况之差别往往被视为移民经济融合 (economic assimilation)程度的重要指标。经济融合有广义与狭义两层定义⑧:广义的经济融合是指随着移民定居于当地社会 (host society)的时间愈长,其工作收入及有关状况与当地出生者的差异逐渐拉近甚至消失。狭义的经济融合则指,与刚刚定居于当地社会的 “新”移民比较,已定居于当地一段时间的 “旧”移民在工作状况及其社会经济上地位较佳。

20世纪80年代,有学者指出,在探讨移民经济融合的程度以及其历史变迁时,我们有必要考虑不同时代移民质素的变化。尤其是在使用横切调查数据 (cross-sectional survey data)去评估不同时期移民与当地出生者在工作收入上的差异时,即使 “旧”移民的工作收入比 “新”移民的高,甚至与当地出生者无异,也不一定是代表随着这些 “旧”移民获取更多当地劳动市场的信息与经验后,其工作收入水平与当地出生者相比才得以拉近甚至汇聚 (converge),从而达致由时间造成的融合 (time effect assimilation)。这些学者明言,现实上出现的融合可能是由于移民质素的变化 (change of cohort quality),即随着移民政策的转变,每代移民的人口及社会经济特征也有不同。

例如,尽管已将1970-1990年美国工资结构的变化列入考虑之内,鲍哈斯 (Borjas)的研究发现,20世纪70与80年代定居美国移民的工作收入比当地出生者分别低9.7%和16.5%,他将这项差异归因于当地移民政策与移民人口构成的改变。⑨现实是,美国移民人口由20世纪50年代的2/3来自于欧洲和加拿大,降至70年代的21.6%和80年代的12.5%;相反,来自拉丁美洲的则由20世纪70年代的40.3%升至80年代的47.1%,亚洲的相应数字为35.3%和37.3%。由于来自先进发达地区移民人口的学历往往比来自较贫穷发展中地区的高,因此,美国移民人口的质素有所下降。换言之,他的研究结果表明,在很大程度上,随着其移民人口主要由欧洲与加拿大人转变为以拉丁美洲和亚洲人组成,美国的移民在工作收入上不能达致融合。

和美国一样,中国香港是一个移民社会。尽管香港绝大部分的移民都是来自内地,但是由于过去数十年的移民政策有很大的转变,故此这些内地移民的人口及社经特征都一直在转变。针对使用横切调查数据有机会将移民与当地出生者在工作收入及有关方面汇聚归因于移民定居后在劳动市场的逐步融合,而有可能忽略不同时期移民群组(immigrant cohort)质素下降的缺失,不少使用人口普查数据的本地研究于是结合不同年份收集的人口普查数据并采用假设性年轮方法(synthetic cohort approach)以排除由移民群组不同所导致的影响。

Lam和Liu使用了1981年和1991年的人口普查数据以 “追踪”在1981年以前来自内地的男性移民,并考查他们在这10年间工作收入的变化。⑩跟鲍哈斯有关定居美国移民的研究结果差不多,⑪他们发现,内地移民的工作收入不但比本地出生者低,而且两者的差距更由1981年的11.3%上升至1991年的25.5%。⑫换言之,这群在1981年以前来港的男性内地移民未有因定居在港的时间有所增加,而与本地出生者的工作收入水平汇合以达致广义的经济融合。庆幸的是,在1981-1991年,这些内地移民的工作收入平均每年有1.55%的增长,因此他们经历了狭义的经济融合。⑬他们认为,内地移民与本地出生者工作收入差距的扩大并不是反映劳动市场对内地移民的歧视,而是由于在20世纪80年代香港经历了异常急速的去工业化 (de-industrialization)过程。⑭相对于本地出生者,内地移民的学历及以制造业为主的工作经验也未能促使他们投身服务业,因此他们只有继续从事正值萎缩的制造业及较低工资的职位,或是从事一些只需低技术的低薪服务业职位,以致其工作收入与以从事服务业为主的本地出生者的差距不断扩大。⑮

针对1997年香港回归祖国及其对内地移民政策中鼓励家庭团聚的方向,Zhang和Wu采用假设性年轮方法分析1991年、1996年、2001年及2006年香港人口普查数据以探讨移民质素下降对内地移民在就业、职位和工作收入融合的改变。⑯其结果显示,虽然1997年后来港的内地男性和女性移民比1997年前来港的有较大机会从事低技术职位,但是在工作收入水平上,前者所得并不比后者低。不过,回归后移民香港的内地新移民妇女之就业率则比在1997年前已定居香港的为低。因此,Zhang和Wu认为,没有很强的数据显示由于香港对内地移民政策转变而令1997年后内地移民质素下降,并阻碍他们融入香港的劳动市场。⑰

此外,在分析1996-2006年期间内地移民与本地出生者工作收入差距的变化时,Ou和Pong发现,只有初中或以下教育程度内地男性移民的工作收入水平能够追上获同等学历的本地出生男性,并达致汇合。⑱她们解释,与较高学历的内地移民不同,较低学历内地移民与本地出生者的学历回报(skill price)在这10年间趋向汇合,这促使两者的工作收入差距收窄。⑲她们更指出,由于在回归及2003年后有大量内地人到香港旅游,因此内地移民的语言优势有助他们从事低技术的服务业工作,并使其工作收入水平与本地出生者拉近。

二、研究问题

由此观之,香港的经济结构变化与内地移民在劳动市场的处境有莫大的关系。一方面,20世纪八九十年代的去工业化过程使香港的经济结构转向以服务业为主,内地移民在内地所获得的学历不为经济转型后的劳动市场所用;相反本港出生者在香港所获的学历在新经济环境下显得适用,故此内地移民与本地出生者的收入差距不断扩大。另一方面,由于在2000年后不少内地人来港旅游,因而提供从事低技术服务业的工作机会,使内地移民在劳动市场上可以与本地出生者分一杯羹,两者的工作收入水平得以汇合。

此外,正如前述,不但越来越多内地人来港接受高等教育并在毕业后留港工作,而且特区政府从2003年起推出不少输入专才及投资金额的移民计划 (这些计划的成功申请人多以内地人为主)。从这些途径来港的内地移民显然与以家庭团聚原因来港的在社会经济地位上有很大的差异。因此,我们不禁要问,在今天的香港,内地新移民与本地出生者在劳动市场或工作状况上有多大的不同呢?在过去10多年间,两者的差距有没有拉近?较高学历与较低学历内地移民的经济融合过程有没有不同之处?

三、资料来源及分析方法

与以往的研究不同,本文只针对年龄介乎20~34岁的 “新香港人”为分析对象。正如前述,香港对 “新香港人”或外来移民的需要在于他们为劳动力的重要来源,并能为生育率持续下降和人口迅速老化的香港做出经济贡献。此外,根据官方资料,大部分内地新移民处于壮年期。于是,本文集中说明这些内地移民青年在劳动市场的状况,并且探讨不同居港年期内地移民青年之间的差异,以及与本地出生青年之不同,从而分析 “新香港人”在移居香港后的经济融合程度及其所做出经济贡献的状况。我们利用2001年和2011年人口普查5%的样本数据,并选取年龄介乎20~34岁在香港或内地出生的青年为是次研究的主要分析对象。由此,我们可以比较这两类青年工作状况之异同及了解他们在劳动市场上是否享有同等的机会,并分析这十年间的变化。

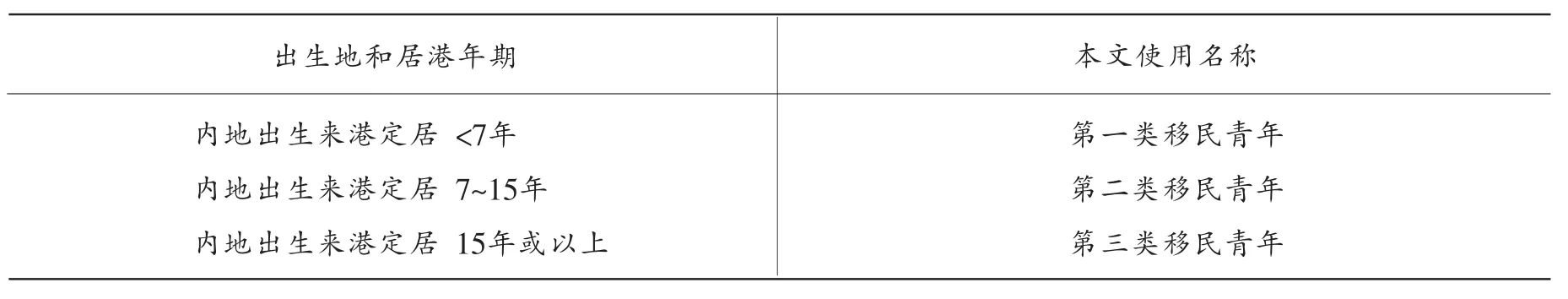

此外,通过将内地出生青年来港定居的年期分类,我们可进一步检视居港年期对 “新香港人”融入本地社会之影响与作用。本文将内地出生青年分为三类:(1)来港定居少于7年 (第一类移民);(2)来港定居7~15年之内 (第二类移民);(3)来港定居15年或以上 (第三类移民)。值得指出的是,由于部分乃是从2003年起开始推出入境计划或是内地人来港读书后留港工作的途径移民香港,我们尤其关注内地出生来港定居少于7年青年的状况,由此可进一步探讨那些非单程证的入境计划对补充本地劳动人口之作用。

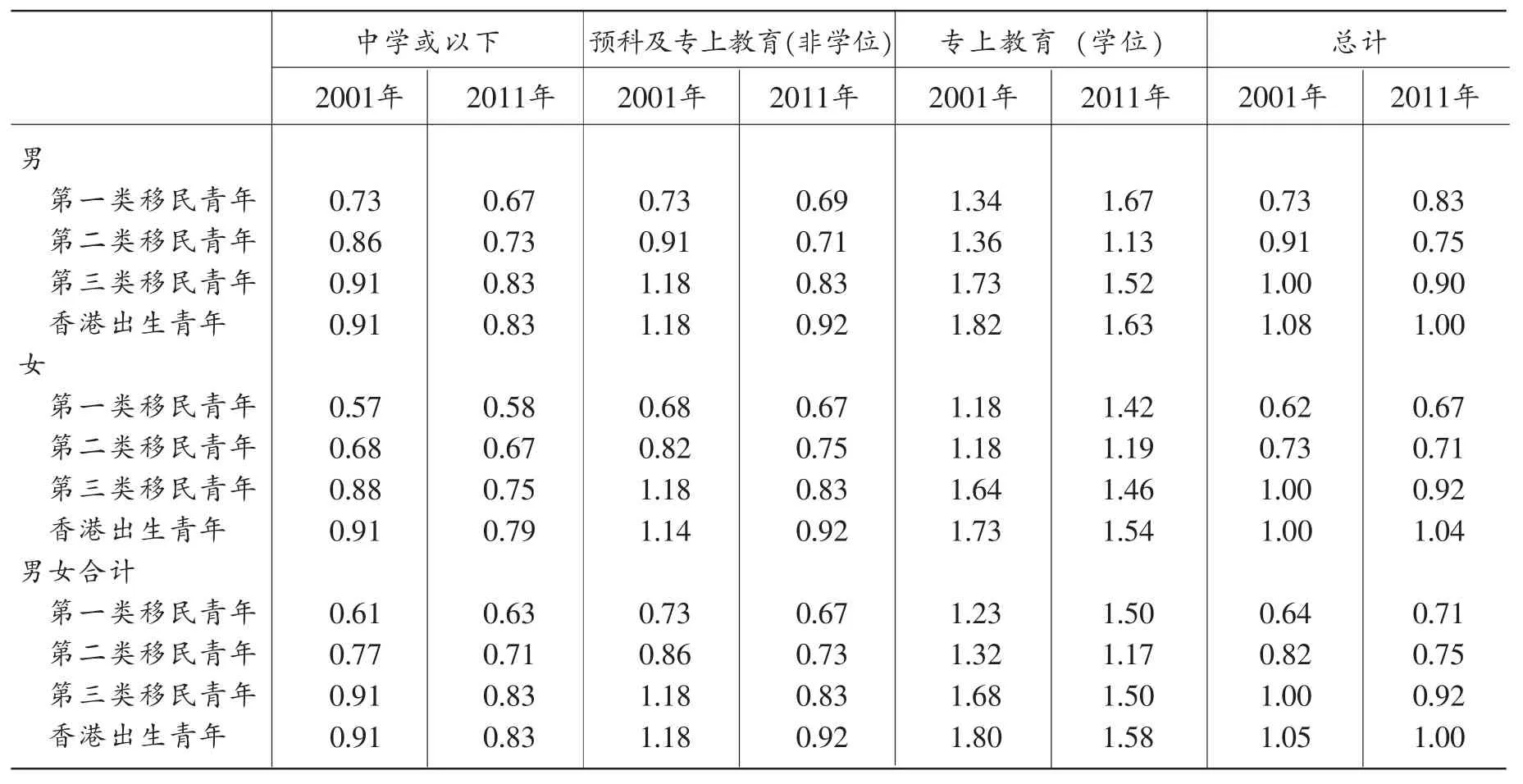

本文将展示内地出生来港定居青年在劳动参与和工作收入这两个融合指标的状况与变化。劳动参与指从事有薪或无薪的在职工作。工作收入为每月主要职业的收入,并以收入比率说明。比率的计算方法为:首先,我们分别计算出全港工作人口和青年的每月主要职业收入中位数;接着,再将两者的收入中位数对比,计算出收入比率。由此,我们可将十年间的转变作比较,并透过计算不同人口特征的青年与全港工作人口之收入中位数与比率,从而窥探青年间之差异以及其趋势。若收入比率为1.00,即该组群的收入中位数与全港工作人口的一样。比率大于1.00,即该组群的收入中位数比全港工作人口为高,反之亦然。除了展示男女的合计数据外,我们亦会分别描述两性之差异。

四、结果及分析

1.三类 “新香港人”的人口及教育特征

在报告是次分析结果前,我们先描述三类 “新香港人”的人口和教育特征,以及其可能的来港定居途径。这些 “新香港人”的背景资料将有助于我们探讨其在两个经济融合指标的表现,并进一步在评估各种来港途径对未来香港经济之影响时有更全面的掌握与了解。表1列出了 “新香港人”的分类与在下文所用的名称。表2和表3列出了在2001年和 2011年三类 “新香港人”与香港出生青年的人口特征。正如前述,本文所选取的样本为年龄介乎20-34岁的非学生人口,至于其收入数据则只包括有薪及在职的20-34岁青年。

表1 青年 “新香港人”的分类和名称

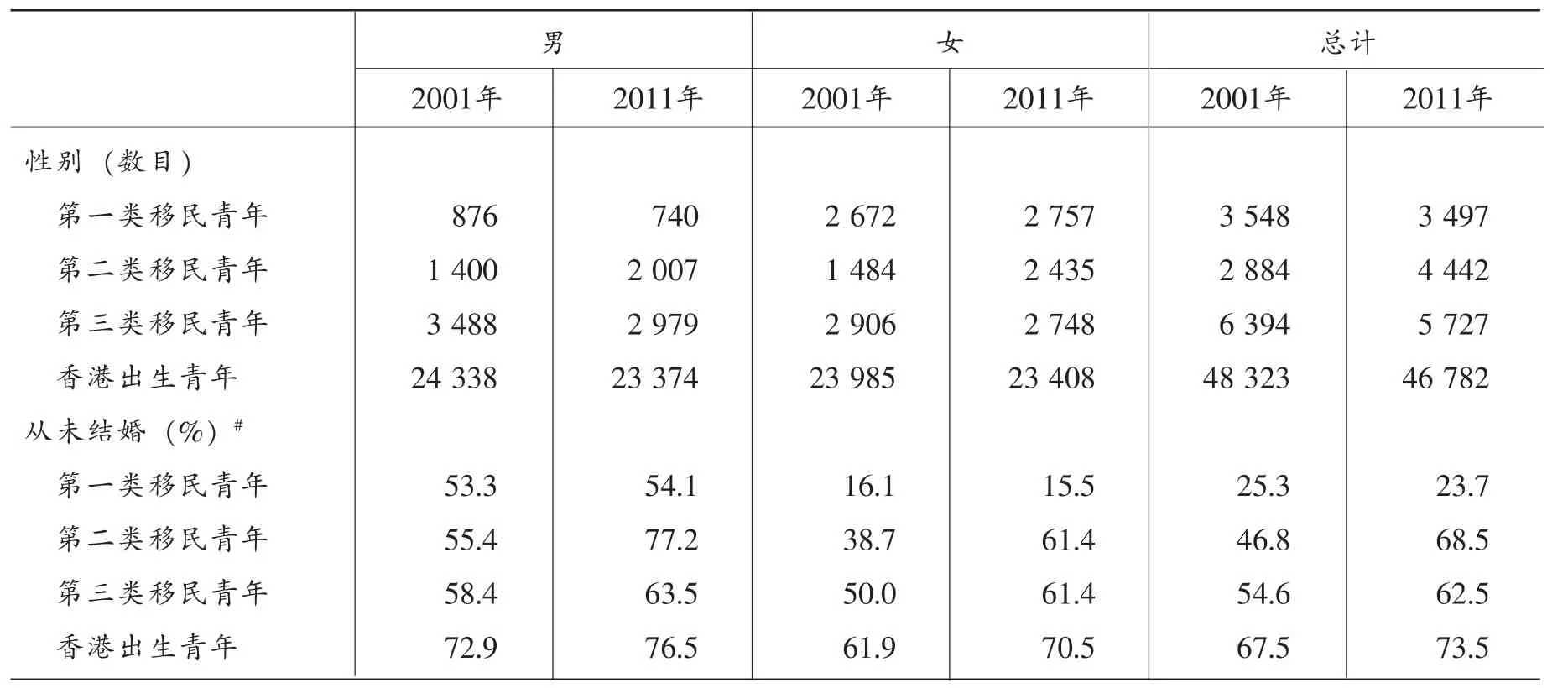

表2的上半部分列出2001年和2011年样本数据中三类新香港人的男女数目。一个最容易察觉的结果是,无论是在哪一年,虽然男与女的第二类和第三类移民青年数目上的差别不是太大,但是男性第一类移民青年明显比女性第一类移民青年的人数为少;女性的数目比男性多3倍。对于非在学劳动年龄人口而言,这反映了这10年间的内地移民政策倾向于女性,而这些年轻女性大多是通过家庭团聚为由来港定居。表2中有关婚姻状况的数据亦证明这一点。在两次的人口普查中,超过八成的女性第一类移民青年是已婚,男性的相应数字则低得多。

表2 按出生地和居港年期划分非在学青年的人口特征

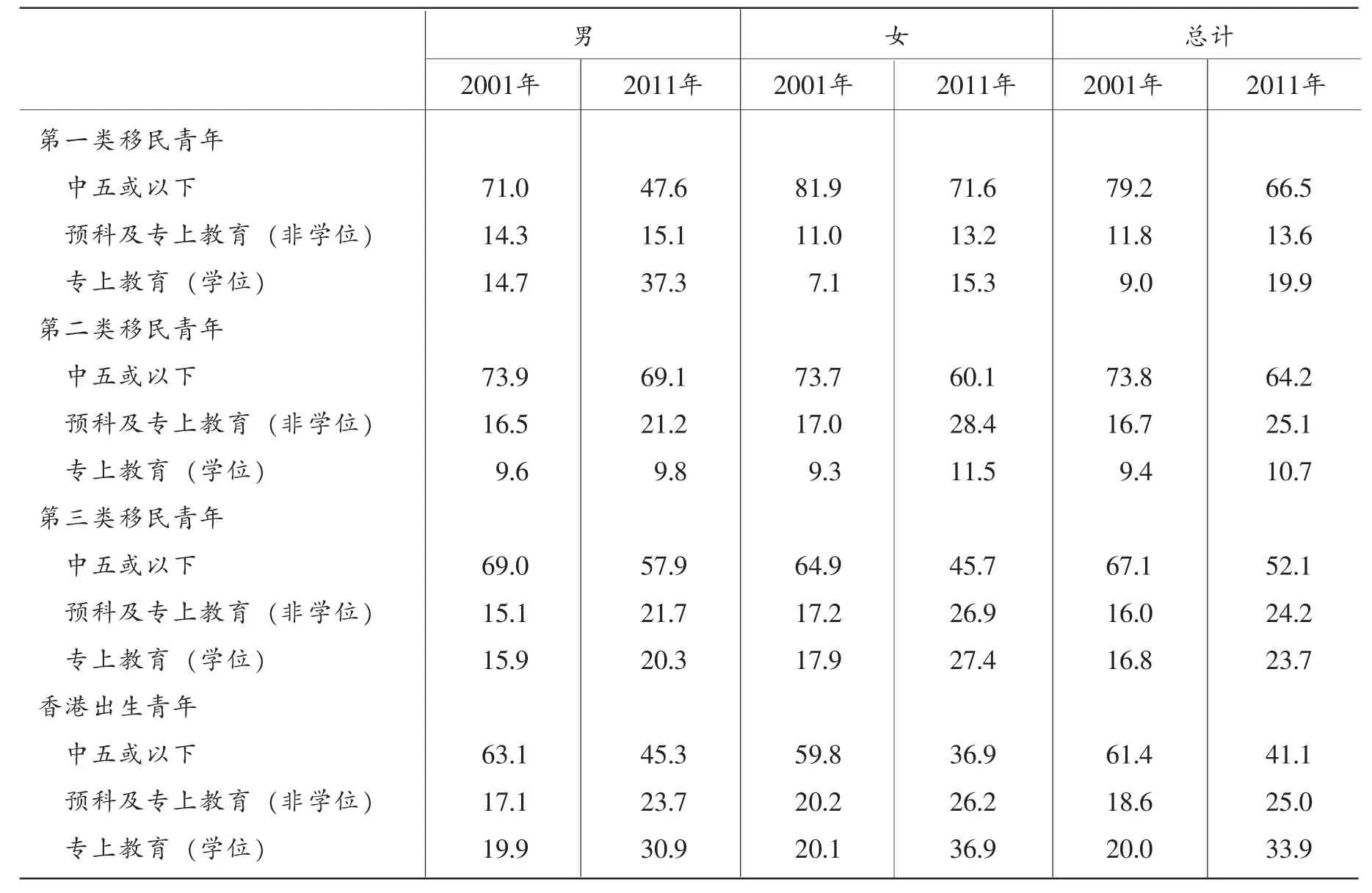

表3显示了年龄介乎20~34岁非学生人口教育程度的状况。2001-2011年,无论是本地出生青年或是青年新香港人,其教育程度都有所提升,即更大比例的青年能完成专上教育。但是,对于第二类移民青年而言,其学历的提升只限于非学位专上教育,2001和2011年时都只有约10%能接受学位教育。这情况刚好与第一类移民青年相反,在这10年间,他们能完成学位教育的比例升幅最大,达一倍之多。不过,总的来说,香港出生青年的学历比内地出生的高。

表3 按教育程度、出生地及居港年期划分的非在学青年 (%)

此外,第一,2011年,男性第一类移民的学历最高,37.3%已完成学位教育;香港出生男性的相应数字为30.9%。我们相信这些高学历的第一类移民青年大多是以来港读书后留港工作或透过人才入境计划的途径来港。深入的分析 (在本文并未有列出)显示,在这批高学历青年中,超过8成 (85.9%)不是与父或母同住;本地出生男性青年及2001年男性第一类移民的相应数字为34.3%和69.8%。第二,2001年和2011年,较大部分的女性第一类移民只有中五或以下的教育程度,反映了她们大多数可能是以家庭团聚为由而移民香港,而她们的学历更远低于本地出生的女性。第三,尽管已定居香港至少15年,但是这批在20岁前来港的第三类移民青年在学历的获取上都未能与香港出生的青年看齐,因此未达致教育上的融合。

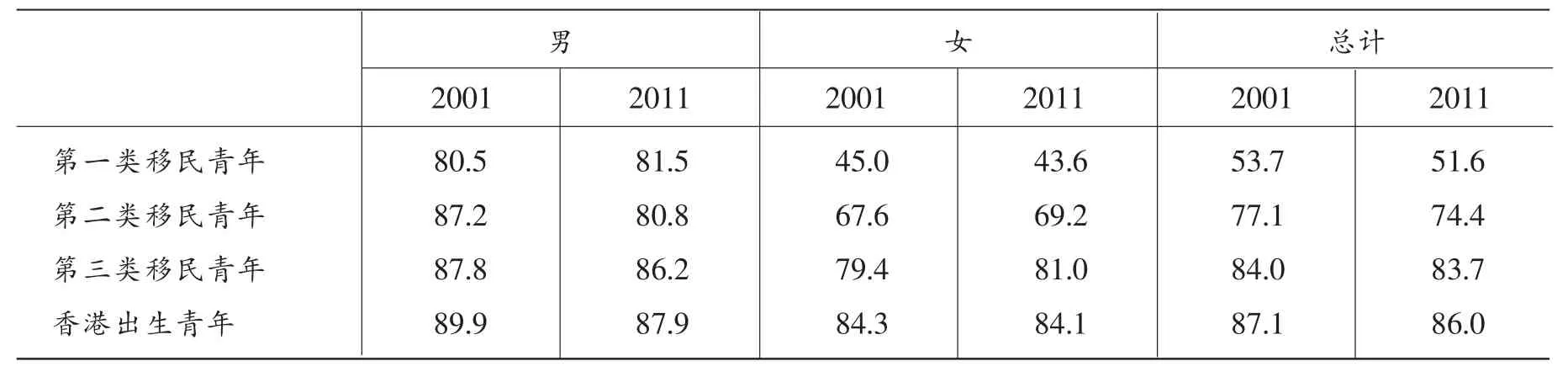

2.劳动参与

表4展示了四组不同出生地和居港年期青年的就业率。虽然同样是正值劳动生产力的高峰期,但是女性青年的就业率依然比男性的为低;这个情况尤其见于新香港人在两性之间的较大差别。此外,对于新香港人而言,居港年期愈短,两性的差异愈大。一方面,这再次反映了在2001年和2011年,大部分的女性第一类移民青年为新来港的港人内地妻子,由于其教育程度低,亦很大程度上有年幼子女,故此未能投入劳动市场。另一方面,女性第三类移民青年与本地出生女性青年的就业率相若;反观女性第二类移民青年的劳动参与率明显比香港出生的女性为低。换言之,女性第二类移民青年的就业率低于女性第三类移民,其原因可能是前者的教育程度较低所致。

表4 按出生地及居港年期划分而在职的非在学青年 (%)#

与女性情况相同,男性第三类移民青年与本地出生男性的就业率存在很小的差异;这显示男性第三类移民青年已完全融合于香港的劳动市场。反观之,男性第一类移民与第二类移民青年在2011年的就业率相对较低。

3.收入比率

表5列出的收入比率为该年全港工作人口与该组别青年主要职业收入中位数之比率。⑳除了按出生地和居港年期划分男与女有薪在职青年收入比率外 (最右方的两栏数字),表5还展示了按三个教育程度划分的有关结果。㉑从表5可见,第一,在2001年和2011年,所有男性和女性青年 “新香港人”的收入比率都低于或只有1.00,即其工作收入中位数都不高于全港工作人口。香港出生青年的亦只是轻微高于或等同于全港工作人口的中位数。第二,不论年份、教育程度、出生地抑或居港年期,除了个别的例外,男性青年的工作收入比女性的高。在 “新香港人”中,居住年期与工作收入大抵存在着一个正的关系 (2011年的男性青年 “新香港人”除外)。比较2001年和2011年的数字,我们发现,第一类移民青年的收入有所增加,第二类与第三类移民的则下降了。

表5 按教育程度、出生地及居港年期划分的有薪在职青年的收入比率

进一步的分析显示,教育程度对工作收入的决定性在2001-2011年期间维持不变。2011年数据显示,大学学位对现今青年十分重要,没有大学学历则代表他们的收入状况无法达到一个平均的水平。

至于香港出生的青年与青年 “新香港人”之内部差异,在拥有中学或以下和预科及非学位专上教育程度的青年中,出生地与居港年期对这些青年的影响都很清楚:香港出生青年的收入处境最佳,第三类移民和第二类移民次之,第一类移民最差。不过,对于完成了大学学位课程的 “新香港人”,在2001年,出生地与居港年期对他们的收入有很清楚的影响;在2011年,这个影响或差别并不存在,相反,第一类移民青年位置比第二类移民的更好,男性的第一类移民青年甚至比本地出生男性青年还要好。

这个结果反映了大学学位教育对提高第一类移民青年工作收入的积极作用,而此影响在2011年时较大。其他的数据分析 (没有在这里展示)显示,一方面,相对其他青年组别,较大比例的第一类移民青年已完成大学研究院课程。另一方面,更大百分比的第一类移民青年其最高学位是来自于非本地大学。尽管在以往的内地移民研究中,非本地学历对劳动市场处境有负面的影响,但是我们认为这些非本地的学历并非是指内地学历,而是更大程度上是指欧美大学,故此有可能对个人的工作报酬有较多的好处。此外,近年不少第一类移民青年从事薪酬极高的投资银行工作,可能因此造成了这个结果。

结论与讨论

《人民日报海外版》于2013年10月发表了一篇题为 《“新香港人”是建设香港的重要力量》的文章,该文指出现今一代的内地移民与以往的显著不同:“新香港人”不但成为补充香港劳动力的重要资源,并对香港发展做出了不容忽视的经济贡献。现时的内地移民政策主要分为两大类:一是从20世纪80年代开始实施的单程证制度,二是自2003年起推出的人才和专才入境计划、毕业生回港/留港计划和投资移民计划。这两类政策的分别在于,前者以家庭团聚为基础,后者则以学历、技术和资金为条件。因此,这两类移民途径造成不同的移民质素。尽管一些优才和专才的移民计划已在2003年之前展开,但是内地移民质素的转变和提高要到2003年或以后才发生。

本文透过人口普查数据探讨内地移民质素的转变对他们移居香港后的经济融合之影响,并厘清现今一代 “新香港人”对香港经济是否有贡献的争论。与以往的研究不同,本文只以年龄介乎20~34岁的 “新香港人”为分析对象,考查他们在劳动市场的状况,并且探讨不同居港年期内地移民青年之间的差异,以及与本地出生青年之不同,从而分析他们的经济融合程度和说明不同内地移民政策的成效。

以下先总结本文的主要研究结果,再讨论这些发现对本港移民政策的启示。

第一,就非学生人口而言,无论是2001年或是2011年,相对其他三个组别,第一类移民青年的男女比例最为倾斜,女性的数目比男性的高3倍。此外,只有很低比例的女性第一类移民是未结婚。这表明她们大多是来自于因家庭团聚而定居香港的单程证持有人。值得留意的是,当结合了有关教育程度的数据,我们则发现,在两次人口普查期间,女性第一类移民青年的组成出现了变化,获得大学学位的比例大幅度增加1倍。这个状况亦发生在男性第一类移民青年的身上,在2011年,其获得学位学历的比例甚至比本地出生的男性青年为高。显然,在这10年间,部分的第一类移民青年以优才、专才、大学毕业生留港就业等入境计划在港工作,他们的教育程度比第二类和第三类移民青年的为高。

第二,由于大部分女性第一类移民青年是以家庭团聚为由来港定居的港人妻子,她们的学历不高,可能再加上已有年幼子女,故此只有少于一半的女性第一类移民在职。随着女性新香港人在港定居的时间愈长,其劳动参与率亦有所提高。相反,即使男性第一类和第二类移民的劳动参与率较低,但其与第三类移民和本地出生者一样,超过八成的男性青年是在职的。

第三,2001-2011年,青年的工作收入不但下降,而且与全港工作人口比较,其劳动市场回报的处境亦较差。不过,在这10年间,拥有大学学位的第一类移民青年之收入有所增加,男性组别的收入甚至比香港出生的为高。相反,由于第二类及第三类移民青年完成大学学位课程的比例不及本地出生者,故此未能达致经济融合。这似乎显示出,教育程度比居港年期对青年新香港人的工作收入、劳动市场处境及经济融合有更大的决定性。

本文有两项研究发现值得深入讨论:(1)第一类移民青年之中的两极化;(2)青年新香港人之中的异质性。首先,在两次人口普查期间,约7万名内地移民通过专才、优才、毕业生、投资入境计划来港。这些第一类移民除了拥有学历与技术外,又正值壮年时期,绝大部分都进入劳动市场从事有薪工作。这些高质素内地移民数目之大应是过去三四十年间首次发生的。在第一类移民青年中,2001-2011年,愈来愈多获得大学学位学历,男性第一类移民青年拥有这种教育程度的百分比甚至超越本地出生的男性。另一方面,自20世纪80年代开始的单程证计划继续在现时推行,其签发的数目甚至自90年代中后期增加至每年四五万之多。于是,2001-2011年,约50万名内地人以家庭团聚为由申请单程证来港定居。根据有关政府统计数据,其中过半数为处于工作年龄 (即20~59岁)并以女性为主的内地移民。由此可见,在香港大举推出各项非单程证的入境计划后,第一类移民青年的组成发生了巨大的改变,并趋向两极化。这个两极化的状况在女性第一类移民青年中更清晰地呈现出来。

由于这些入境计划在2003年或以后才积极地推行,这些初来港的内地移民 (第一类移民)与在之前以家庭团聚途径为主的第二类和第三类移民在社经特征上大为不同,于是在教育程度与劳动市场处境上出现两极化的结果。值得指出的是,是次分析样本中的第二类和第三类移民青年在某种程度上是在中小学甚至更年幼的阶段时已定居香港,故此有很大可能的情况是他们家庭背景比一般本港出生的青年为差,这个较劣势的成长处境对其教育及工作获取造成较负面的影响。

本文所研究的问题之一是青年 “新香港人”的经济融合状况。一方面,就广义的融合而言,在很大程度上,由于男性第一类移民青年的工作收入中位数已比本地出生者高,故此他们达致广义的经济融合。另一方面,无论是男是女,当我们以居港年期来比较三组青年 “新香港人”时,在劳动市场参与的指标上,居港年期与工作收入大致上呈现正向关系,因此这些青年 “新香港人”经历了狭义的经济融合。在2001年,居港年期对工作收入有着很清楚的影响:第三类移民青年比第二类和第一类移民青年的融合更佳,而第二类移民青年比第一类移民青年的融合程度更高。随着内地移民政策在2003年开始转变,狭义经济融合与居港年期变得复杂。在工作收入上,2011年时,若我们只专注于统计数字,女性新香港人已达致狭义的经济融合,而男性第二类移民则成为输家。观乎以上广义和狭义经济融合的结果,2011年时已出现了一些 “颠覆”性的现象,其原因可能是2003年或以后因着吸引高学历和高技术内地移民计划的推出而造成为数不少的高质素内地移民投入本地的劳动市场。

毫无疑问,这些高质素内地移民对补充本地劳动力以及经济发展做出了不少贡献。因此,这些入境计划是成功的。若政府进一步扩充有关计划以吸引更多高质素内地移民来港,这有助于平衡处于弱势处境单程证持有人的内地移民质素。但是,正如近年有关在港内地生和内地专才的研究指出,这些高质素内地移民对要中长期定居香港有所保留,大都感到 “始终融不进香港社会”,而其 “目标在中国大陆”。㉒这些生活的经历与人生的计划显示了,对于这些高质素的内地移民而言,香港只是一道旋转门,他们随时会离开。如何优化现时的内地移民计划甚至吸引其他外来人才并提高他们对香港的归属感将是一个迫切要处理的议题。

此外,根据2001年的数据结果,无论是男是女,虽然青年 “新香港人”随着其居港年期的增加而经历了狭义的经济融合,但是第三类移民青年在很大程度上都未能追上本地出生青年,达致广义的融合。2001年的结果有助于我们了解以家庭团聚为由来港定居的青年 “新香港人”的状况。与由其他内地移民计划来港的青年不同,这些单程证持有人因着家庭的情况大多视香港为长期的居所。因此,从补充劳动力的角度出发,如何提高他们的学历和技术以促进他们的经济融合其实是一个必须要最优先处理的内地移民课题。

最后是本文的不足之处:是次研究的一个目的在于考查过去十年由推出人才入境计划而令内地移民质素提高的现象对内地新移民的经济融合之影响。比较2001年与2011年青年 “新香港人”的社经状况,显然,第一类移民青年在大学学位的获取及工作收入上均有更佳的表现。但是,由于自20世纪80年代起的单程证制度一直沿用至今,社经状况较差的单程证持有人与其他入境计划的内地移民均为是次分析中的第一类移民青年,两个组别的经济融合状况与劳动市场处境因而未能分别检视。我们认为,若政府期望以内地新移民的经济贡献来缓和本地社会对新移民的歧视与抗拒,现时的统计数据与研究分析则必须分别处理以不同途径来港的移民之差别,这样亦有助于有关当局评估非单程证内地移民入境计划的成效以及根据坚实的数据以优化针对内地移民融入本地社会与劳动市场的政策措施。㉓

①④政务司司长办公室:《人口政策:策略与措施》,香港:香港特区政府,2015年。

② 《勤打拼落地生根 占资源也增能量 香港发展需要“新香港人”》,北京:《人民日报海外版》,2013年10 月9日,第03版;《“新香港人”是建设香港的重要力量》,北京:《人民日报海外版》,2013年10月22日,第03版。

③林洁珍、廖柏伟:《移民与香港经济》,香港:商务印书局,1998年。

⑤资本投资者入境计划已在2015年1月15日暂停。

⑥在2003年以前,虽然特区政府已推行不同计划以吸引不同类别的人才,但是因政府订下不少的申请限制,故此能成功申请人士的数目不足1000人。这些资料及数据参见陈惠云、陈国贲、庄廸文:《活在香港:在港内地专才与艺术文化工作者的移民经验》,香港:三联书店 (香港)有限公司,2013年。参见香港入境处历年报告。

⑦参见香港统计处历年报告。

⑧⑬⑭Lam Kit-chun and Liu Pak-wai, “Relative Returns to Skills and Assimilation of Immigrants in Hong Kong”,Pacific Economic Review,vol.7,no.2,2002,pp.229-243.

⑨George J.Borjas, “Assimilation and Changes in Cohort Quality Revisited:What Happened to Immigrant Earnings in the 1980s?”,Journal of Labor Economics,vol.13,no.2,1995,pp.201-245.

⑩⑫Lam Kit-chunandLuiPak-wai, “Earnings Divergence of Immigrants” , Journal of Labor Economics,vol.20,no.1,2002,pp.86-104. Lam Kit-chun and Liu Pak-wai,“Relative Returns to Skills and Assimilation of Immigrants in Hong Kong”,Pacific Economic Review,vol.7,no.2,2002,pp. 229-243.

⑪George J.Borjas, “Assimilation and Changes inCohort Quality Revisited:What Happened to Immigrant Earnings in the 1980s?”,Journal of Labor Economics,vol.13,no.2,1995,pp.201-245. George J.Borjas, “Assimilation,Changes in Cohort Quality,and the Earnings of Immigrants”,Journal of Labor Economics,vol.3,no.41,1985,pp.463-489.

⑮赵永佳、蔡玉萍和丁国辉的相关研究亦有类似的发现,并指出内地移民获取的本地学历有助提升他们的工作收入以及在职位向上流动。参见Chiu Stephen W. K.,Choi Susanne Y.P.,and Ting Kwok-fai,“Getting Ahead in the Capitalist Paradise:Migration from China and Socioeconomic Attainment in Colonial Hong Kong”,International Migration Review,vol.39,no.1,2005,pp.203-227.

⑯⑰Zhang Zhuoni and Wu Xiaogang,“Social Change,Cohort Quality and Economic Adaptation of Chinese Immigrants in Hong Kong,1991-2006”,Asian and Pacific Migration Journal,vol.20,no.1,2005,pp.1-29.

⑱⑲Ou Dongshu and Pong Suet-ling, “Human Capitaland the Economic Assimilation ofRecent Immigrants in Hong Kong”,Journal of International Migration and Integration,vol.14,2013,pp.689-710.

⑳2001年和2011年全港年龄介乎20~64岁工作人口 (不分男女)的主要职业收入中位数为12287和12000港元(以2011年综合消费物价指数为基准)。

㉑按教育程度 (最高完成程度)、出生地及居港年期划分20-34岁有薪在职青年的每月主要职业收入中位数之原始数据在本文未有列出,读者可向作者取阅。

㉒参见赵永佳: 《内地生在香港》终期报告,香港:香港特区政府中央政策组,2014年;陈惠云、陈国贲、庄廸文: 《活在香港:在港内地专才与艺术文化工作者的移民经验》,香港:三联书店 (香港)有限公司,2013年。

㉓一项有关20世纪90年代中期到达澳大利亚男性移民的研究比较以不同途径移居澳大利亚移民 (包括:家庭团聚、难民身份、技术计分制和投资/雇主推荐)在职位获取上之差异。他们发现,在定居澳大利亚大约3年半之后,拥有较高教育程度、来自英语发达国家以及技术专才的男性移民能够获得较高的职位。具体地看,移民途径对从事高职位的排序为:投资/雇主推荐、技术计分制度、家庭团聚和难民身份。由此可见,相对于以家庭或人道原因的移民政策,以技能为筛选移民的条件有助于提高外来移民融入当地劳动市场的机会。参见Barry R.Chiswick,Yew Liang Lee,and Paul W. Miller, “A Longitudinal Analysis of Immigrant Occupational Mobility: A Test of the Immigrant Assimilation Hypothesis” ,International Migration Review,vol.39,no.2,2005,pp.332-353.

[责任编辑胡荣荣]

D676.58

A

1000-7687(2016)01-0072-11

叶仲茵,香港中文大学香港亚太研究所副研究员;赵永佳,香港中文大学香港亚太研究所联席所长、社会学系教授。