中国装备制造业技术创新集聚及其演变

尹 彤, 刘 连 峰, 张 帅, 孙 玉 涛

(1.大连理工大学 管理与经济学部, 辽宁 大连 116024; 2.大连理工大学 科学技术研究院, 辽宁 大连 116024)

中国装备制造业技术创新集聚及其演变

尹 彤1,刘 连 峰2,张 帅1,孙 玉 涛1

(1.大连理工大学 管理与经济学部, 辽宁 大连 116024; 2.大连理工大学 科学技术研究院, 辽宁 大连 116024)

摘要:文章以有效发明专利数作为技术创新测度指标,分析中国装备制造业技术创新的市场集聚度与区域集聚度,并运用EG指数对集聚结构进行综合评价。结果表明:中国装备制造业技术创新与产业地理分布基本一致,主要聚集在江苏、浙江、上海、广东等东部沿海地区,河南、重庆、安徽等中部地区集聚水平相对较低,而西部地区几乎榜上无名,两级分化严重,总体上呈向东南沿海集聚的趋势;部分产业技术创新集聚与产业集聚逐渐脱节;中国装备制造业技术创新的市场集聚程度与区域集聚程度存在显著差异,演变趋势也不一致,集聚结构有待优化。

关键词:装备制造业;创新;区域集聚;市场集聚;集聚结构;演变

产业集聚是指相似企业或者互补企业向某一特定地区或者空间集中,并产生规模经济和范围经济效益的现象,其对经济发展具有重大的推动作用[1]。制造业特别是装备制造业作为直接体现国家生产力水平和技术能力的产业,具有非常显著的集聚效应。目前对中国制造业集聚的研究主要集中于其区域集聚,吴学花和贺灿飞的研究表明中国制造业产业高度聚集在珠三角、长三角以及环渤海地区,在华北、东北、四川以及两湖地区也有一些连片分布[2][3]。作为装备制造业的集聚区,长江三角洲、珠江三角洲、东北地区和中部地区具有不同的定位,长江三角洲是全国装备工业制造中心,珠江三角洲是国际性加工制造业基地,东北地区是全国重大高端装备制造基地,中部是承接东部产业转移的基地和辐射西部的前哨[4]。装备制造业在集聚的同时,作为其核心竞争力的技术创新是否呈现出类似的集聚效应和演化趋势,回答这一问题对于中国装备制造产业的技术创新驱动发展具有重要的现实意义。

现有文献主要从两个方面对技术创新集聚展开研究。一是,技术创新空间分布和空间相关性研究。中国技术创新活动主要集中在东部沿海地区,中部次之,最后是西部地区,并且创新活动呈现出由内陆地区向东部沿海地区集聚的趋势[5];Sun的研究表明除了东部沿海,人口基数较大的中部地区也是技术创新的主要集聚区域[6]。此外,中国省际技术创新活动具有比较强的空间相关性,技术创新强度高的省份周边区域技术创新强度也较高,且其程度随年份增强[7],欧洲和美国也存在类似的空间相关性[8][9];二是,技术创新集聚的驱动因素研究。中国地区内以及地区间的创新差异均有逐渐扩大的趋势,主要源于三大地区内的非均衡发展[10],其次区域R&D经费内部支出、规模以上工业企业数以及私有部门科研活动的不均匀分布都是导致技术创新活动不均匀分布的重要因素[11][12]。

综上,现有文献对装备制造业和技术创新集聚问题进行了广泛而深入的探讨,然而装备制造业技术创新活动是否存在集聚效应、装备制造业技术创新是否呈现出装备制造业类似的演化趋势等问题并没有很好的回答,为此装备制造业技术创新集聚分析对理解我国装备制造业技术创新驱动发展具有一定的现实意义。具体到集聚问题,现有研究主要关注制造业的区域集聚或者市场集聚,以及两者之间的综合,较少涉及产业技术创新的区域集聚与市场集聚之间的关系。为此,本文首先分析中国装备制造业技术创新的市场集聚度与区域集聚度及其演变,进一步运用EG指数方法对其集聚结构进行综合性评价,为装备制造业技术创新资源空间布局优化和创新驱动发展提供科学依据。

一、研究方法及数据来源

1.技术创新衡量指标

技术创新是从科学研究、技术开发、产品开发到商业化的全过程。专利作为产权化的技术知识,是连接研发活动和经济活动的中心环节,已经成为技术创新活动约定俗成的衡量指标[5]。由于专利是国家法律授予的技术权益,具有技术质量高、信息统计完善、法律状态清晰等方面的优点,便于进行科学研究。当然,专利作为技术创新活动的衡量指标也存在一些不足,例如不同行业技术的专利化程度不同、没有涵盖非专利成果等,但是这些都不足以让R&D人员、R&D经费、新产品产值等指标替代专利指标的作用。

具体而言,本研究采用有效发明专利数作为技术创新活动的衡量指标,主要有以下几个方面的考虑:首先,中国的专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计三种类型,发明专利的技术含量最高,其数量是衡量一个国家或地区产业原始创新能力的核心指标[13];其次,作为一种产权化的知识,失效的发明专利已经不再受到法律保护,也失去了产权化技术的垄断优势,有效专利作为技术创新的衡量指标更具有说服力;最后,部分发明专利仅仅是为了申请而申请,并没有实际利用价值,存续时间非常短,有效发明专利能排除专利数据中的噪音,更好地反映技术创新活动本身。

2.集聚的测度方法

中国装备制造业技术创新集聚定量分析,首先是产业技术创新的区域分布情况,即区域集聚度,接着是市场集聚度分析,最后对中国装备制造业技术创新集聚结构进行综合性评价。

(1)区域集聚度

产业技术创新的区域集聚水平的高低反映了产业创新活动地理分布的均匀程度。集聚程度越高,创新的地理分布越不均匀;反之,分布越均匀。本文采用空间基尼系数[14]来测算中国装备制造业技术创新的区域集聚程度,结合5省市集中度揭示装备制造产业技术创新的主要集聚区域[15]。

(1)

pi表示i地区内装备制造业某一产业的有效发明专利数占全国该产业有效发明专利数的比重;qi表示i地区内全部有效发明专利数占全国有效发明专利数的比重,M表示区域个数。G≤1,G值越大,表明该产业技术创新活动的区域集聚程度越高。

(2)市场集聚度

市场集聚度体现了市场的竞争和垄断程度,本文采用赫芬达尔指数来测量中国装备制造业技术创新的市场集聚程度。

(2)

xj表示j企业的有效发明专利数,X表示装备制造业某产业全国有效发明专利数,N表示某产业的企业个数。H≤1,H值越大,表明该产业技术创新活动越集中在少数企业,市场垄断越严重。

值得注意的是,赫芬达尔指数测算需要采用行业中每一个企业的有效发明专利数,而现有统计资料无法提供如此微观的数据。所以本文采用了修改的方法,假设每个地区特定产业的企业技术创新规模一致,即有效发明专利数相等,通过地区特定产业有效发明专利总数和企业数估算得到单个企业的有效发明专利数[15]。此外,每个企业市场份额的计算均采用百分比的计算方法,则H≤10000,更有利于考察H指数的细微变化[16]。

(3)集聚结构

集聚结构是市场集聚程度和区域集聚程度的一个综合反映,好的装备制造业创新集聚结构应该是低市场集聚度和高区域集聚度。一是,产业创新的市场集聚度越低,参与创新的企业越多,竞争越激烈,大企业要想维持技术产权化所带来的竞争优势,就必须加大创新投入力度,进一步提高创新能力,进而使中小企业在其周边集聚;二是,产业创新的区域集聚程度越高,进行创新的成本越低,越能充分利用知识、技术的溢出效应,形成创新网络,提高创新能力。集聚结构表现在EG指数上是其值越大越好[17],故本文选用产业EG指数来反映中国装备制造业技术创新的集聚结构[18]。

(3)

3.数据来源

根据国民经济产业分类与代码,经济活动可以划分为门类、大类、中类和小类四级。由于中国在2003 年实行了新的产业代码分类(GB/T 4754-2002)取代了旧的产业代码分类( GB/T 47542-1994),为了使2000年和2009年的数据统一,本文采用新的产业代码分类(GB/T 4754-2002)。本文中装备制造业采用C门类制造业中的6大类,即通用设备制造业(C35)、专用设备制造业(C36)、交通运输设备制造业(C37)、电气机械及器材制造业(C39)、电子及通信设备制造业(C40)和仪器仪表及文化、办公用机械制造业(C41)。

文中所有研究数据均来自于《2000全国R&D资源清查工业资料汇编》《2009第二次全国R&D资源清查资料汇编》(工业企业卷)。由于部分省级行政区数据缺失,本研究样本仅包括大陆地区30个省市区,不包含香港、澳门、台湾和西藏4个地区。

二、实证研究

1.区域集聚分析

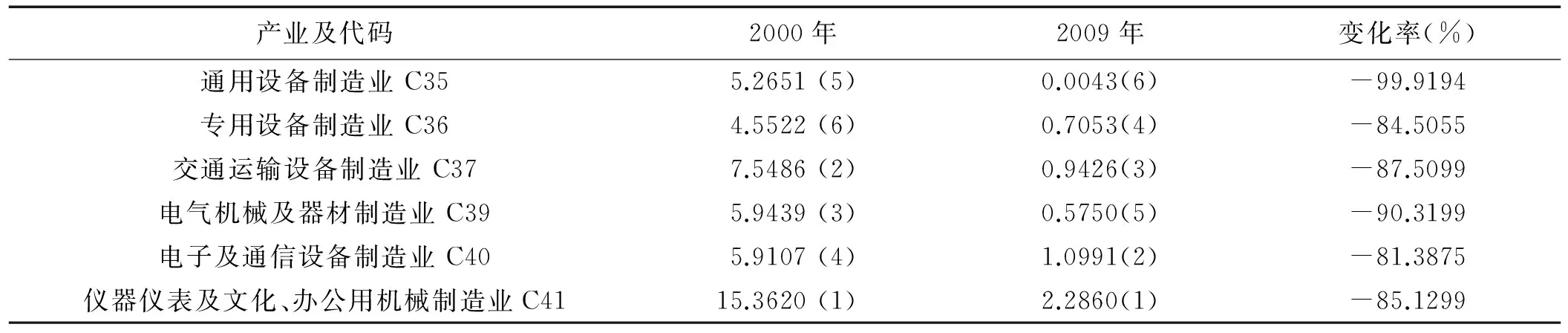

基尼系数能够反映一个产业技术创新在地理上是集聚还是分散,中国装备制造业技术创新的集聚测算结果如表1所示。

表1 中国装备制造业技术创新集聚基尼系数

注:表中数据根据基尼系数计算而来,括号内为基尼系数排序。

2000年中国装备制造业技术创新区域集聚程度最高的是电子及通信设备制造业,其次是电气机械及器材制造业和通用设备制造业,集聚程度最低的是专用设备制造业。2009年中国装备制造业技术创新区域集聚程度最高的仍然是电子及通信设备制造业,紧接着是交通运输设备制造业和通用设备制造业,其中电子及通信设备制造业技术创新集聚遥遥领先其他产业,基尼系数高达0.1515,近乎第二名交通运输设备制造业的3倍,集聚程度最低的是仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

从2000年到2009年,电子及通信设备制造业、交通运输设备制造业、通用设备制造业和专用设备制造业技术创新的区域集聚程度普遍增强,其中交通运输设备制造业增速最快,高达155.6816%。因为之前该产业遍布于全国31个省区,各地生产规模比较小,加上研发活动的高风险,各企业科研投入强度比较弱,大企业并没有形成竞争优势,不能成为技术创新集聚的核心,创新集聚程度比较低。近年来在国家强有力的产业政策扶持和旺盛的社会需求拉动下,该产业迎来了高速发展的黄金时期,以及中国政府的基础设施建设投资拉动了整个行业的发展,大企业科研投入强度加大,成为该产业技术创新的核心企业,导致中小企业在其周边集聚,创新集聚程度急剧增强。电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业技术创新的区域集聚程度降低,在地域上的分布越来越分散,而文东伟和冼国明对1998~2009年中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势的研究表明这两个产业存在显著的区域集聚效应[19],表明电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业在实现产业集聚的同时,并没有同步实现技术创新的集聚,这将会成为产业升级的重要“瓶颈”,在一定程度上会制约产业发展。

空间基尼系数从宏观层面上测算了装备制造业技术创新集聚程度,为了从微观层面上揭示装备制造产业技术创新的主要集聚区域,本文计算了中国装备制造业技术创新5省市集中度指数以及各省市所占份额,结果如表2所示。

2009年中国装备制造业技术创新5省市集中度最高的是电子及通信设备制造业,高达85.5075%的技术创新集聚在广东、上海、北京、江苏和浙江5省区,仅广东省就占整个产业技术创新份额的60.3058%,创新高度集聚在少数地区。专用设备制造业和交通运输设备制造业技术创新的5省市集中度相对较低,但仅前5个省区的比重也高达50%左右。2000年到2009年,除了专用设备制造业,中国装备制造业技术创新5省市集中度普遍增强,其中增速最快的是仪器仪表及文化、办公用机械制造业,紧接着是电子及通信设备制造业和交通运输设备制造业,说明中国装备制造业技术创新越来越集中于少数几个地区。同时,本文发现专用制造业、电气机械及器材设备制造业、仪器仪表设备制造业技术创新的基尼系数与5省市集中度指数的变化趋势不一致,仪器仪表及文化、办公用机械制造业与电气机械及器材制造业技术创新的基尼系数降低而5省市集中度上升,呈现出和专用设备制造业相反的趋势,表明虽然这两个产业的技术创新在地域分布上越来越集中在首要省份,但是技术创新的整体集聚优势却逐渐削弱。

整体而言,广东、江苏、浙江、上海是装备制造业技术创新集聚最明显的地区,中部地区次之,而西部地区几乎榜上无名,两极分化比较严重,总体上呈现向东南沿海集聚的趋势。东部沿海地区企业开放程度比较高,率先从外部引进了先进的技术和理念,企业技术水平较高、活力较强;在开放的市场环境下,技术创新是企业获得市场份额和持续发展的核心竞争优势,通过大强度的R&D投入,强调自主技术创新能力提升,鼓励科研活动的集聚和创新网络构建,能够有效利用知识、技术的溢出效应,进而促进了装备制造业技术创新在沿海地区的发展与集聚;比较而言,西部地区大量高质量劳动力流向东部沿海地区,又无法享受东部地区形成的资本、技术和信息的溢出,所以装备制造业技术创新很少在此集聚[1]。

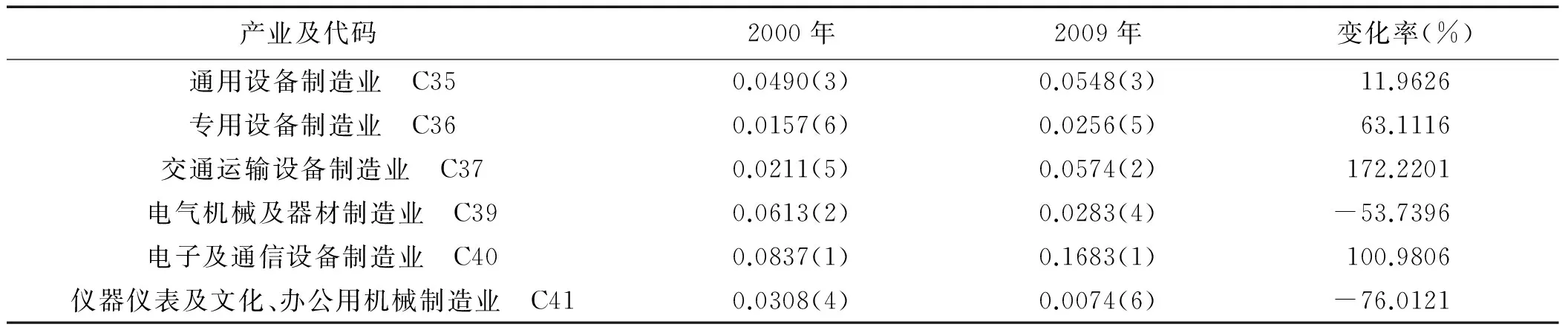

2.市场集聚分析

中国装备制造业技术创新的赫芬达尔指数很好地反映了各个产业技术创新的市场集聚程度,测算结果如表3所示。2000年中国装备制造业技术创新的市场集聚程度最高的是仪器仪表及文化、办公用机械制造业,其次是交通运输设备制造业和电气机械及器材制造业,市场集聚程度最低的是专用设备制造业;2009年市场集聚程度最高的仍然是仪器仪表及文化、办公用机械制造业,其次是电子及通信设备制造业和交通运输设备制造业,这三个产业的技术创新主要集中于少数大企业。这可能是因为这些产业主要由国有企业主导,在国家宏观政策安排下,只有少数国有大企业在市场上生存,具有承担创新风险的能力;比较而言,通用设备制造业领域涉及范围较广、技术发展相对成熟,各企业纷纷投入创新,市场集聚程度较低。2009年与2000年相比,中国装备制造业各产业技术创新的市场集聚程度均急剧下降,下降幅度均超过80%,其中通用设备制造业的下降幅度最大,高达99.9194%,表明装备制造业技术发展逐渐成熟,各企业普遍意识到唯有不断创新才能不被市场所淘汰,技术创新活动在企业上越来越分散,企业间的竞争越来越激烈。

表2 中国装备制造业6个产业技术创新5省市所占份额 单位:%

注:表中数据根据各产业有效专利数计算而来,由于篇幅所限,只呈现前5个地区的比例。

表3 中国装备制造业技术创新集聚的赫芬达尔指数

注:表中数据根据赫芬达尔指数计算而来,括号内数字为赫芬达尔指数排序。

3.集聚结构分析

EG指数是由Elilsion和Glaeser提出的新的测量产业集聚程度的集聚指数,可以反映一个产业技术创新集聚的结构,通过EG指数的变化可以发现中国装备制造业技术创新集聚结构的演变态势,中国装备制造业技术创新集聚的EG指数测算结果如表4所示。

表4 中国装备制造业技术创新集聚的EG指数

注:表中数据根据EG指数计算而来,括号内数字为赫芬达尔指数排序。

根据EG指数,2009年中国装备制造业技术创新集聚结构最好的是电子及通信设备制造业,该产业在2003年到2010年中国装备制造业发展绩效评估中无论专利数量、新产品开发项目数还是新产品占工业总产值的比率等都遥遥领先于其他产业[20];集聚结构最差的是仪器仪表及文化、办公用机械制造业,该产业技术创新的区域集聚程度最低而市场集聚程度最高,一方面由于该领域主要由国有企业主导,只有少数国有大企业进行创新,企业间竞争不足,不利于该领域创新水平的提高,另一方面是因为该产业进行创新的企业在地域布局上比较分散,不能有效利用知识的溢出效应,创新成本相对较高,技术效果性明显弱于其他产业[20]。

就演变趋势来看,2000年到2009年通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业和电子及通信设备制造业四个产业技术创新集聚的EG指数上升,集聚结构的演变态势相对较好,而电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业两个产业的技术创新的EG指数下降,集聚结构的演变态势不太理想,虽然这两个产业技术创新的市场集聚程度不断降低,竞争越来越激烈,有利于激励企业的创新,但其区域集聚程度也在降低,导致企业空间布局分散,企业间联系比较少,不能充分利用知识的溢出效应,创新成本增加,最终不利于整个产业创新水平提高。

三、结论

本文针对近10年来中国装备制造业技术创新集聚和产业集聚演变态势是否一致以及各产业技术创新集聚结构等问题进行实证研究,基本研究结论如下:

第一,中国装备制造业技术创新总体上呈向东南沿海集聚的趋势,与该产业地理分布基本一致。装备制造业技术创新和产业主要分布在江苏、浙江、上海、广东等东部沿海地区,河南、重庆、安徽等中部地区集聚水平相对较低,而西部地区几乎是榜上无名,两级分化严重。值得注意的是:虽然很多地区的产业集聚达到了一定水平和规模,但部分产业集聚程度不断增强(例如电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业),其知识资源与技术创新集聚程度反而下降。这在一定程度上致使产业集聚与创新集聚相脱节,缺乏技术创新支撑已经成为现阶段产业结构调整与产业升级的“瓶颈”,制约了地区产业与技术创新发展。为此,国家在出台政策促进装备制造业产业集聚的同时应该鼓励其技术资源的集聚,充分利用技术创新促进技术进步从而带动整个区域的产业竞争力提升和经济发展。

第二,中国装备制造业技术创新的市场集聚程度与区域集聚程度存在显著差异。2009年市场集聚程度最高的仪器仪表及文化、办公用机械制造业却是区域集聚程度最低的产业,而市场集聚程度最低的通用设备制造业技术创新的区域集聚程度比较高。从市场集中度来看,各产业技术创新的市场集中度均急剧下降,越来越多的企业参与到产业技术创新,技术创新活动在企业上越来越分散,企业间的竞争越来越激烈,大企业要想维持自己的创新优势,就必须增加创新投入强度。从区域集聚趋势来看,电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业与其他4个产业相反,技术创新在地域上的分布越来越分散,这是因为近几年这两个产业是各地区产业发展规划中的重点,在产业科技创新方面给予政策上的优惠与倾斜,导致其布局遍地开花,创新越来越分散。

第三,中国装备制造业技术创新集聚结构尚不完善。通过理论分析,好的装备制造业创新集聚结构应该是高区域集聚度和低市场集聚度,表现在EG指数上是其值越大越好。2009年装备制造业技术创新集聚结构最好的是电子及通信设备制造业,最差的是仪器仪表及文化、办公用机械制造业。与2000年相比,电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业技术创新的集聚结构有待进一步优化,其他4个产业技术创新的集聚结构已经逐步得到优化。政府在出台政策鼓励产业创新区域集聚程度增强的同时应该激励中小企业创新的积极性,降低装备制造业技术创新的市场集聚程度,使产业创新集聚结构得以优化,通过有效竞争提高市场效率。

参考文献:

[1] 袁腾,王国红. 集群企业——中介机构协同成长演化博弈分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2013,34(3): 25-29.

[2] 吴学花,杨蕙馨. 中国制造业产业集聚的实证研究[J]. 中国工业经济,2004,(10):36-43.

[3] 贺灿飞,潘峰华,孙蕾. 中国制造业的地理集聚与形成机制[J]. 地理学报,2008,62(12):1253-1264.

[4] 龙龙,马荣康,刘凤朝. 基于投入产出关联的区域产业部门角色演化研究——京津冀与东北地区的比较分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2014,35(1):29-34.

[5] LIU F,SUN Y. A comparison of the spatial distribution of innovative activities in China and the US[J]. Technological Forecasting and Social Change,2009,76(6):97-805.

[6] SUN Y. Spatial distribution of patents in China[J]. Regional Studies,2000,34(5):441-454.

[7] 张玉明,李凯. 中国创新产出的空间分布及空间相关性研究——基于 1996~2005 年省际专利统计数据的空间计量分析[J]. 中国软科学,2008,(11):97-103.

[8] MORENO R,PACI R,USAI S. Spatial spillovers and innovation activity in European regions[J]. Environment and Planning A,2005,37(10):1793.

[9] LIM U. The spatial distribution of innovative activity in US metropolitan areas:evidence from patent data[J]. Journal of Regional Analysis and Policy,2003,33(2):97-98.

[10] 陈向东,王磊. 基于专利指标的中国区域创新的俱乐部收敛特征研究[J]. 中国软科学,2007,(10):76-85.

[11] 陈广汉,蓝宝江. 研发支出、竞争程度与我国区域创新能力研究——基于1998~2004年国内专利申请数量与R&D 数据的实证分析[J]. 经济学家,2007,(3):101-106.

[12] GONZALEZ C M,GRANADOS C M,LABRADOR I S. Spatial distribution of R&D expenditure and patent applications across EU regions and its impact on economic cohesion[J]. Investigaciones Regionales,2005,(6):41-62.

[13] 刘凤朝,潘雄锋. 我国八大经济区专利结构分布及其变动模式研究[J]. 中国软科学,2005,(6):96-100.

[14] KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[15] 罗勇,曹丽莉. 中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J]. 经济研究,2005,(8):106-115.

[16] 魏后凯. 中国制造业集中状况及其国际比较[J]. 中国工业经济,2002,(1):41-49.

[17] 李文秀,谭力文. 服务业集聚的二维评价模型及实证研究——以美国服务业为例[J]. 中国工业经济,2008,(4):55-63.

[18] ELLISON G,GLAESER E. Geographic concentration in U.S. manufacturing industries: a dartboard approach[J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):899-927.

[19] 文东伟,冼国明. 中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势: 1998~2009 年[J]. 世界经济,2014,(3):3-31.

[20] 孙海洋,李延喜,陈克兢. 中国装备制造业发展绩效实证研究——基于2003~2010年面板数据[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2013,34(3):36-41.

收稿日期:2015-08-19;修回日期:2015-12-06

基金项目:辽宁省科学技术项目:“辽宁自主创新体系建设‘十三五’规划编制”(2015401039)

作者简介:尹彤(1990-),女,山东日照人,大连理工大学管理与经济学部硕士研究生,研究方向为技术经济及管理;刘连峰(1971-),男,内蒙古赤峰人,大连理工大学科学技术研究院高新技术与校企合作部部长,博士,主要从事经济系统分析与管理研究;张帅(1991-),女,满族,辽宁丹东人,大连理工大学管理与经济学部硕士研究生,研究方向为技术经济及管理;孙玉涛(1982-),男,江苏盐城人,教授,博士,博士生导师,主要从事国家创新体系与创新政策研究,E-mail:sunyutao82@foxmail.com。

中图分类号:F429.9

文献标识码:A

文章编号:1008-407X(2016)03-0041-07

Agglomeration and Evolution of Technological Innovation ofEquipment Manufacturing Industry in China

YIN Tong1,LIU Lianfeng2,ZHANG Shuai1,SUN Yutao1

( 1. Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China;2. Institute of Science and Technology, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China )

Abstract:Technological innovation is measured by valid invention patent in this paper. It analyses the market concentration and regional agglomeration of technological innovation of equipment manufacturing in China, and then comprehensively evaluates its agglomeration structure by EG index. The conclusion indicates that the spatial distribution of innovation of equipment manufacturing in China is similar to that of industry. The eastern coastal cities such as Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Guangdong are the main agglomeration regions of technological innovation and the central regions, such as Henan, Chongqing, Anhui and so on, have relatively lower agglomeration level while the western regions are almost absent. Overall, the equipment manufacturing’s technological innovation in China tends to concentrate on the southeast coast. This paper also finds that the technological innovation agglomeration and industrial agglomeration of some industry are obviously inconsistent; there is a significant difference between the market concentration and regional agglomeration of technological innovation in China’s equipment manufacturing industry and their evolution is also different and the agglomeration structure needs to be optimized.

Key words:equipment manufacturing industry; innovation; market concentration; regional agglomeration; agglomeration structure; evolution